城市生态网络空间评价及其格局优化

张远景, 俞滨洋

1 东北农业大学资源与环境学院, 哈尔滨 150030 2 黑龙江省城市规划勘测设计研究院, 哈尔滨 150040 3 住房与城乡建设部城乡规划司, 北京 100835

城市生态网络空间评价及其格局优化

张远景1,2,*, 俞滨洋3

1 东北农业大学资源与环境学院, 哈尔滨 150030 2 黑龙江省城市规划勘测设计研究院, 哈尔滨 150040 3 住房与城乡建设部城乡规划司, 北京 100835

合理的城市生态网络空间格局对于保障城市生态环境可持续发展具有重要意义。以哈尔滨中心城区为研究区,基于景观生态学“斑块-廊道-基质”理论,识别研究区生态源、生态廊道、生态节点和生态基质,分析生态网络连接度强弱的空间分布情况,运用GIS技术和CA-Marcov模型对生态网络格局进行模拟优化。研究结果表明:(1)研究区内部生态源较外部生态源与外界联系较密切;周边地区生态源或生态节点与生态廊道连接数目较少;中北部与西南部生态廊道连接度较差,东部生态廊道连接度处于中等水平,中部个别生态廊道连接度较好;转入的大型生态用地大片集中,转入的小型生态用地零星分布。(2)优化后的生态源地在东西方向与南北方向形成集中连片态势,大型生态源地间彼此连接程度较高;大型生态源之间,以及大型生态源与小型生态源之间构成大型生态廊道,是研究区内主要生态廊道网络;研究区小型生态源之间构成小型生态廊道,是研究区内次要生态廊道网络;研究区周边及研究区中心处60%的区域为生态节点盲区,应加强生态节点盲区生态建设;新增加的大部分生态用地,主要集中分布在水域生态源地周边,还有部分分布在绿地生态源地和风景区生态源地周边,其余少量新增加的生态用地零星分布在林地生态源地周边。研究成果为中心城区尺度的生态环境保护和城市规划提供科学的依据。

生态网络;空间格局;格局评价;模拟优化

城市生态网络空间分析及其格局优化,对改善城市生态景观破碎化、解决城市发展与生态保护矛盾、增进城市空间与生态网络耦合关系具有重要意义。城市开发建设过程中,如何保护城市中自然生态环境的完整和连续、如何维护生态环境的健康、如何合理建设城市自然景观和改善城市居住环境,是目前一个城市自然生态环境建设问题,许多专家学者呼吁以生态学为基础改造城市[1]。一个城市的生态功能能否发挥其最大效能,取决于其是否具有完整的自然生态系统,城市自然生态系统其内部的物质代谢、能量流动和信息传递关系,不是简单的链,也不是单个的环,而是一个环环相扣的网,其中网结和网线各司其能、各得其所。城市生态网络空间形态和网络空间生态效应是相互关联的,两者均可作为城市研究的一种新的思维模式[2]。分析城市生态网络空间,并优化其格局形态,将促进城市生态功能发挥最大效能,对指导城市总体规划中生态用地布局、生态城市建设以及保障城市可持续发展具有重要的意义。

国内外关于城市生态网络空间分析及其格局优化的研究,主要集中在以下几个方面:1)从生态网络用地比例、布局、功能和管理四个方面建立城市生态网络评价指标体系,整体评价区域生态网络实现程度,进而提出宏观的城市生态网络优化对策[3]。2)运用Fragstats3.3软件计算各类景观格局指数并分析景观格局特征,依据图形理论构建由“生态节点—生态廊道”构成的生态网络预案,通过对各个预案的生态网络结构连接度指数的计算,筛选出最优的生态网络格局作为优化方案[4- 6]。3)探索生态网络连接度,在城市景观生态网络构成分析的基础上,采用连接度指数、廊道密度和引入交通网络指数等评价景观生态连接度[7],基于累计耗费距离模型优化生态网络[8-10]。当前研究多集中在宏观上对区域整体生态景观连接度进行综合测算和评价,缺少基于空间位置的景观连接度评价,未落实到具体的生态用地空间结构中。城市生态网络空间格局优化的研究,对景观格局优化理论中“斑块-廊道-基质”规划设计原理考虑不全面,未能综合考虑大型斑块与小型斑块组合方式,廊道的密度、宽度及连通性,基质的性质以及生态边缘效应原理和生态网路原理[11- 12]。因此,本文的主要任务是对城市生态网络进行空间上的分析与评价,同时,要综合考虑构成城市生态网络的“生态源-生态廊道-生态节点-生态基质”各个组成要素的空间格局优化。

本文以哈尔滨中心城区为研究区,弥补以往学者多凭经验分析哈尔滨市生态网络现状、定性提出规划对策的不足之处,采用定量和定性分析方法,基于景观生态学“斑块-廊道-基质”理论,科学识别研究区生态源、生态廊道、生态节点和生态基质,构建城市生态网络空间,分析生态网络空间连接度强弱分布情况,进而找出优化重点,对研究区生态源地-生态廊道-生态节点-生态基质构成的生态网络的数量和空间格局进行优化,应用GIS技术和CA-Marcov模型实现生态网络要素空间化和景观生态格局空间上模拟优化,构建满足近期与远期景观生态规划和生态建设要求的景观生态格局,提高城市景观生态系统的连接度,强化生态源地、生态廊道、生态基质间的空间联系,进而维持景观生态全局稳定发展。

1 研究区及数据来源与处理

1.1 研究区概况

哈尔滨市地处黑龙江省中南部,松花江两岸,是中国省辖市中陆地管辖面积最大城市。哈尔滨市域地理位置125°42′—130°10′E, 44°04′—46°40′N之间。哈尔滨市中心城区总面积4187km2,鉴于数据采集情况,将本文研究区范围确定为道里区、南岗区、香坊区、平房区、松北区的行政辖区以及道外区的阿什河以西区域和呼兰区的呼兰河以南区域,总面积1694km2(图1)。哈尔滨市现有各类生态用地分布零散,尚未形成规模系统,生态用地总量不足,且布局结构和网络体系不够完善,生态环境质量不高。在中心城区人口密度高,绿地面积少,各级公园绿地的分布和服务半径普遍达不到规范要求,与居民生活密切相关的服务半径约500m的小型公园绿地尤其缺乏。

1.2 数据来源与处理

以《哈尔滨市城市总体规划》(1995版和2011版)为基础数据,为了便于数据分析与管理,基于ArcGIS平台,运用地理信息系统的格式转换功能,将中心城区土地利用现状图的CAD数据转换成矢量数据。具体步骤为打开ArcGIS工具箱中的Conversion Tools,选择To Geodatabase模块下的Import from CAD(图1),将研究区城市总体规划CAD数据转换成ArcGIS矢量数据,并以此建立研究区土地利用管理数据库。

2 研究方法

2.1 研究区生态网络空间识别与评价方法

2.1.1 研究区生态网络空间识别方法

(1)阻力面构建

生态流是生态过程的载体,是生态功能稳定的决定性因素,生态流的流畅程度直接反应景观格局是否合理、结构是否稳定,这种生态流的运行,需要克服来自不同景观要素的阻力来实现,阻力面反映了生态流运行的趋势。可以用累积耗费距离模型分析及模拟生态流的运行,是反应不同土地利用类型对生态流影响的有效形式。基于ArcGIS平台的空间分析代价距离模块,计算每一个景观单元通过代价表面到最近的生态源的最低累积耗费距离,构建累积耗费距离模型,反映源地景观的空间运行态势,表达各土地利用景观类型的空间跨越特点。利用累积阻力耗费模型来表达累积耗费距离,主要考虑的因子为生态源、距离和地表阻力,公式为:

式中,Ci是第i个景观单元到源单元的累积耗费值;Di是第i个景观单元到源单元的实地距离;Fj是空间上某一景观单元j的阻力值;n是基本景观单元总数。

(2)生态源识别

景观生态学中,将以发挥自然生态功能为主,具有重要生态系统服务功能或生态环境脆弱、生态敏感性较高的土地称为“生态源”。本文将对城市景观生态具有重要保护价值的绿地、风景名胜区、水域和林地作为生态源;为了清楚显示与区分各类生态源,将其转化为生态源点表示。

(3)生态廊道的识别

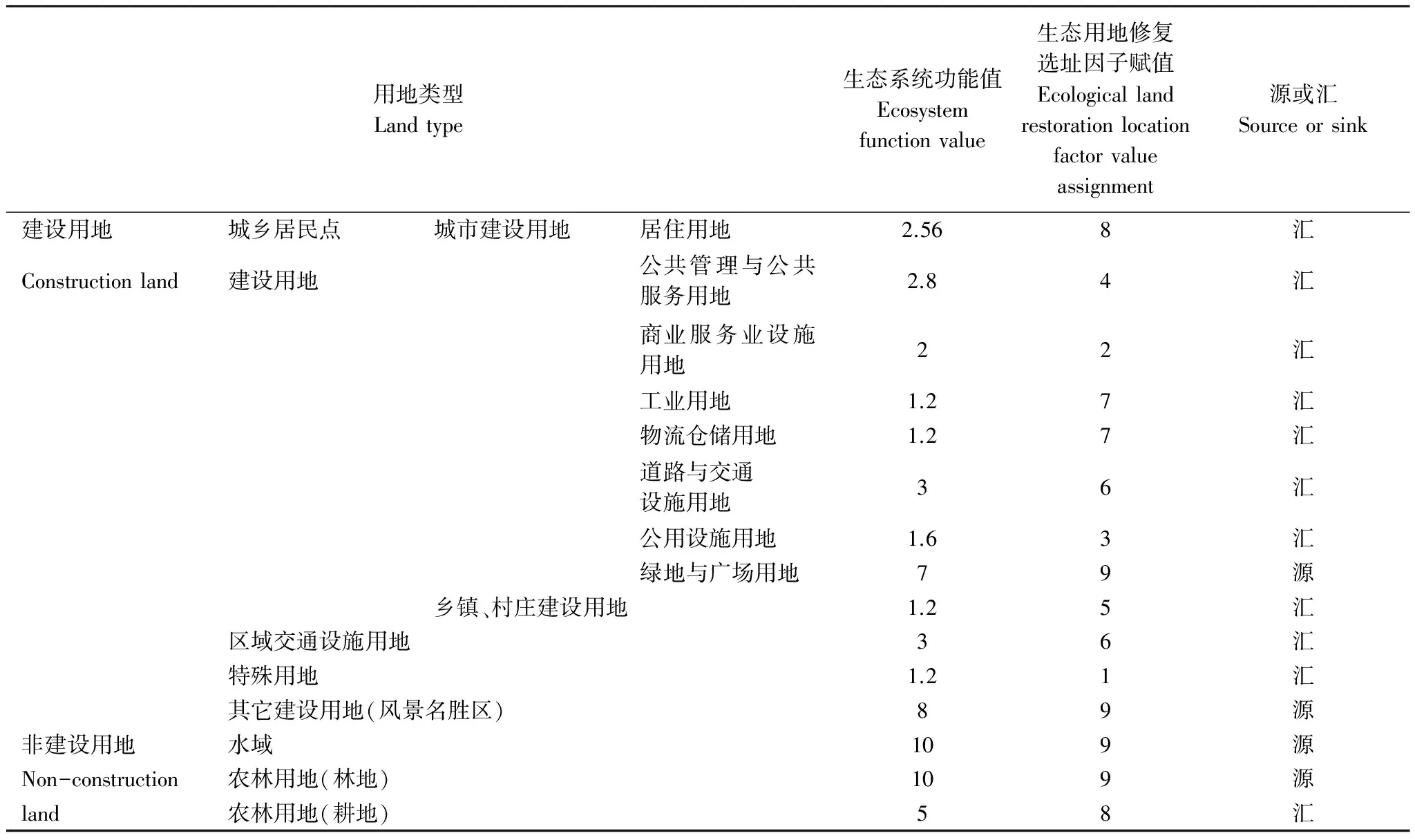

基于“源-汇”景观理论——“源”是对某种生态过程产生促进作用的景观类型,“汇”是对某种生态过程产生抑制作用的景观类型,最小耗费距离是指从“源”经过不同阻力的景观组所耗费的费用或克服阻力所做的功[1- 2]。本文综合考虑研究区的土地利用景观类型、数量及空间分布情况、土地利用景观格局对土地利用生态环境变化产生的影响,同时参考相关研究文献对累计耗费距离的不同赋值方法,以及对不同土地利用景观类型的生态系统服务功能具体指标的研究数据[13],对研究区土地利用景观类型的生态系统服务功能进行赋值(表2),根据赋值结果确定生态流运行过程中的源与汇,基于ArcGIS平台的空间分析代价距离模块,计算每一个景观单元通过代价表面到最近的生态源的最低累积耗费距离,构建累积耗费距离模型,将相邻两“源”之间的阻力低谷确定为本文的生态廊道。

(4)生态节点识别

生态节点指生态空间中连接两个相邻生态源,并对景观生态过程起到关键性作用的地段,一般是生态功能最薄弱处,对控制景观生态流具有至关重要的意义[1- 2]。本文将阻力面图上,以相邻“源”为中心的等阻力线的相切点作为生态节点。

(5)生态基质识别

生态基质(本底)是在景观要素中本底是占面积最大、连接度最强、对景观控制作用也最强的景观要素。本文将城市内部生态斑块周边集中连片的其他各类用地类型作为生态基质。

2.1.2 研究区生态网络空间评价方法

本文在充分考虑生态源、生态廊道与生态节点各自连接性的基础上,全面分析了三者在空间上彼此联系的程度,选取以下指标分别进行评价。

(1)生态源地形状指数

是生态源地周长与面积之比。该指数主要反映现状生态源地对城市景观中物质扩散、能量流动和物质转移等生态过程的影响。指数越大,形状越复杂,与外界联系越密切,生态源地内部生境越稳定。

(2)生态源度数或生态节点度数(Di)

该指数用来度量每个生态节点或生态源所具有的连接线数量,即与之相连接的生态廊道的数量。在城市景观空间连接度评价基础模型中,任何生态节点的节点度数表示这个节点的易接近性和所具有的生态结构连接特征。节点度数越大,表示该生态节点或生态源对外连接程度越高,在景观生态空间结构中往往成为重要的战略点或生态源。

(3)生态廊道综合指数

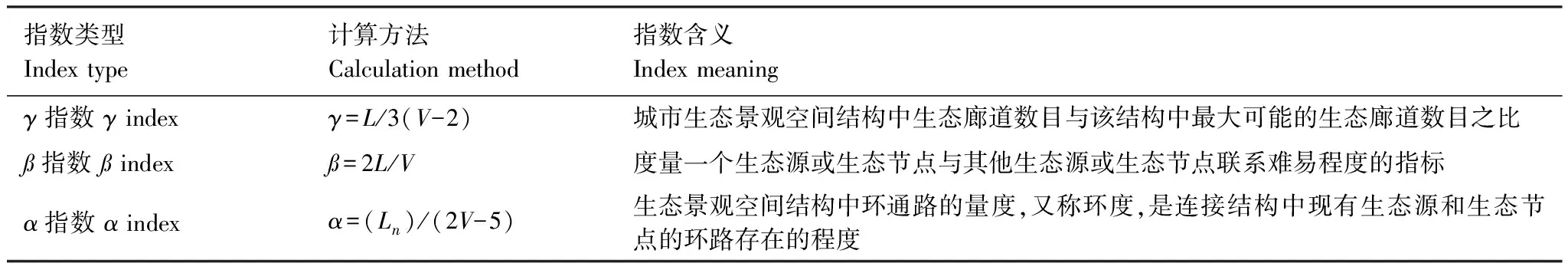

γ指数、ß 指数与α指数[14]是计算生态廊道网络连接度常用方法,目前广泛用于单个指标计算区域整体生态网络连接度,本文生态廊道综合指数是指γ指数、ß 指数与α指数之和,各指数的计算方法与含义如下表所示。主要揭示生态景观空间结构中生态节点或生态源与生态廊道连接数量的关系,反映生态结构的复杂程度与生态效能,数值越大,生态廊道的连接性越好。

表1 γ、ß、α指数[14]的计算方法与指标含义

其中,L为网络中生态廊道数目,V表示网络中生态节点与生态源总数,Ln为实际环线数

(4)生态基质空间变化情况

利用ArcGIS空间分析模块功能,首先将原始数据转换为栅格数据,然后利用地图代数,在Spatial Analyst Tools→Map Algebra工具集中,分别提取出发生转出用地类型空间分布情况和发生转入用地类型空间分布情况,进而分析生态用地空间变化情况。

2.2 研究区生态网络空间优化方法

2.2.1 优化目标

城市景观生态网络空间优化目标是优化景观组分,调整生态源地、生态廊道、生态节点的数量以及其他各类景观基质的数量和空间分布格局,使城市内部各组分之间达到和谐稳定,提高或改善城市生态系统完整性、恢复力和稳定性,实现区域可持续发展。

2.2.2 优化方法

本文采用定量和定性分析方法,基于景观生态学及景观格局优化理论中“斑块-廊道-基质”规划设计原理,找出关键优化的重点,对研究区内部由生态源地、生态廊道、生态节点构成的生态网络,以及由其他各类景观组成的生态基质的数量和空间格局进行优化。

(1)生态源优化方法

1)生态源功能连接度优化方法

在研究区生态景观格局功能优化系统中,提取研究区生态源斑块,依据源斑块面积大小,分为大型和小型两类。大型的生态源斑块如研究区内面积在0.1km2以上的水域、风景名胜区、林地和城市绿地等作为城市的“绿肺”,主要包括松花江、呼兰河、阿什河、太阳岛风景名胜区、植物园等,不仅具有多种生态功能,同时增加城市景观特色风貌。其他小型的绿色斑块如研究区内面积在0.1km2以下的水域、林地和城市绿地等,则可以作为物种迁移和再定居的“踏脚石”,改善城市景观的视觉效果,提高城市景观的异质性。

2)生态源结构连接度优化方法

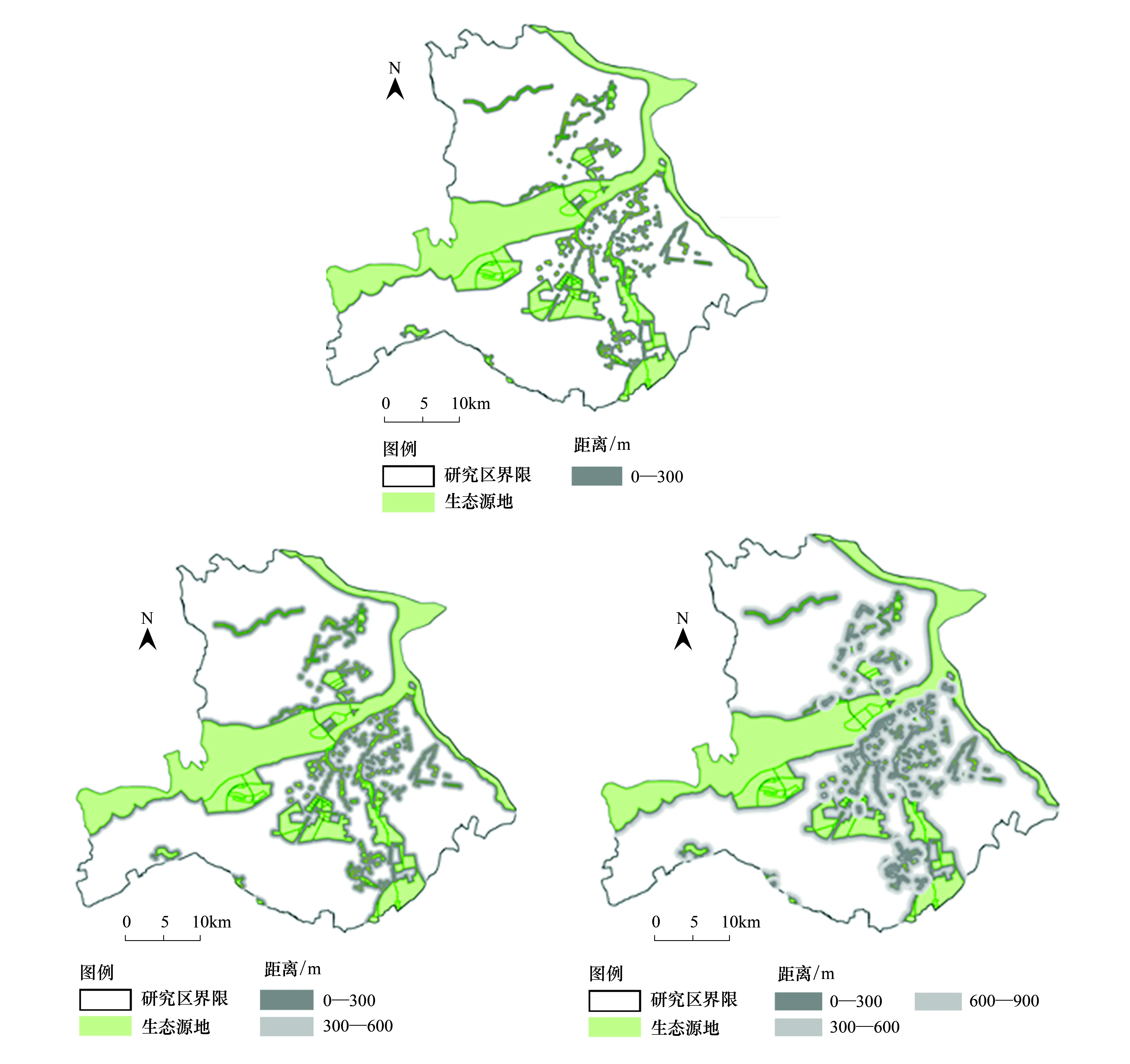

当模拟优化后的生态源地仍有少量小型生态源地相对比较孤立,与研究区内其他生态源地联系不紧密时,则通过人为设定一定的缓冲区,来弥补这一空缺。本文从维持生态景观结构连接度角度出发,适当的提高小型斑块的面积,使之与外界斑块形成结构上的联系,分别做300、600、900 m 3种距离不等的缓冲区(图9),以维持研究区生态源地结构连续性为标准,分析每种情况下城市生态斑块间结构连接度,为景观单元与生态源斑块距离标准的选取提供了依据。尽管在中心城区内部设置缓冲区实际操作比较困难,但是,可以在城市规划中确定严格的生态控制指标,提高缓冲区的生态功能。

(2)生态廊道优化方法

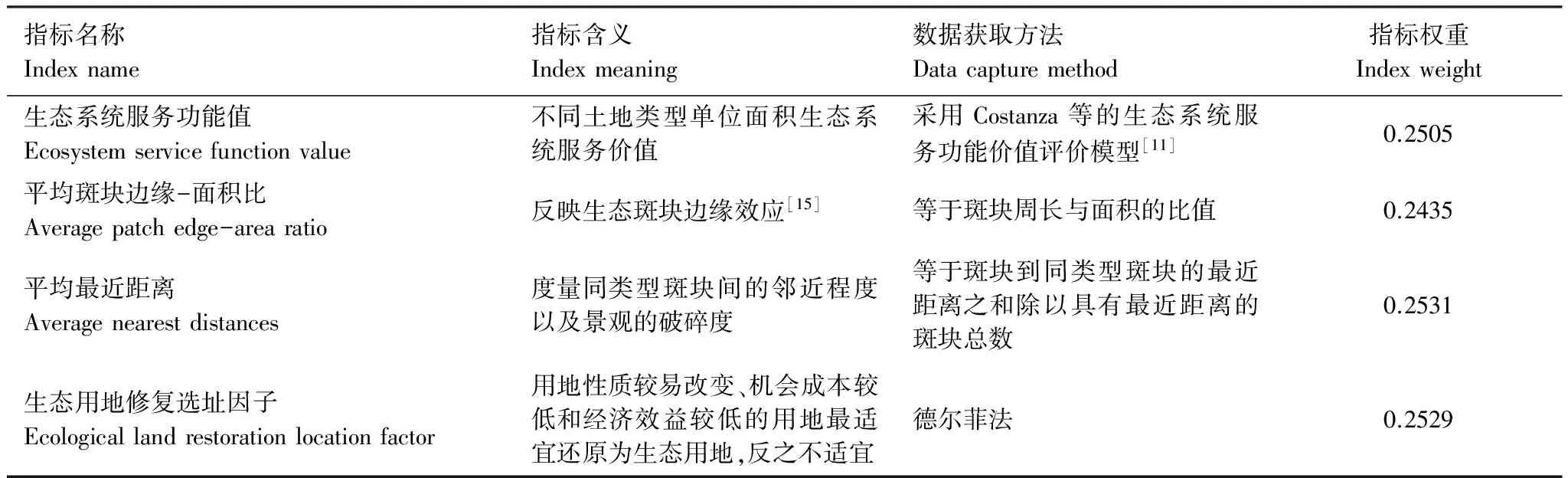

1)生态廊道功能连接度优化方法

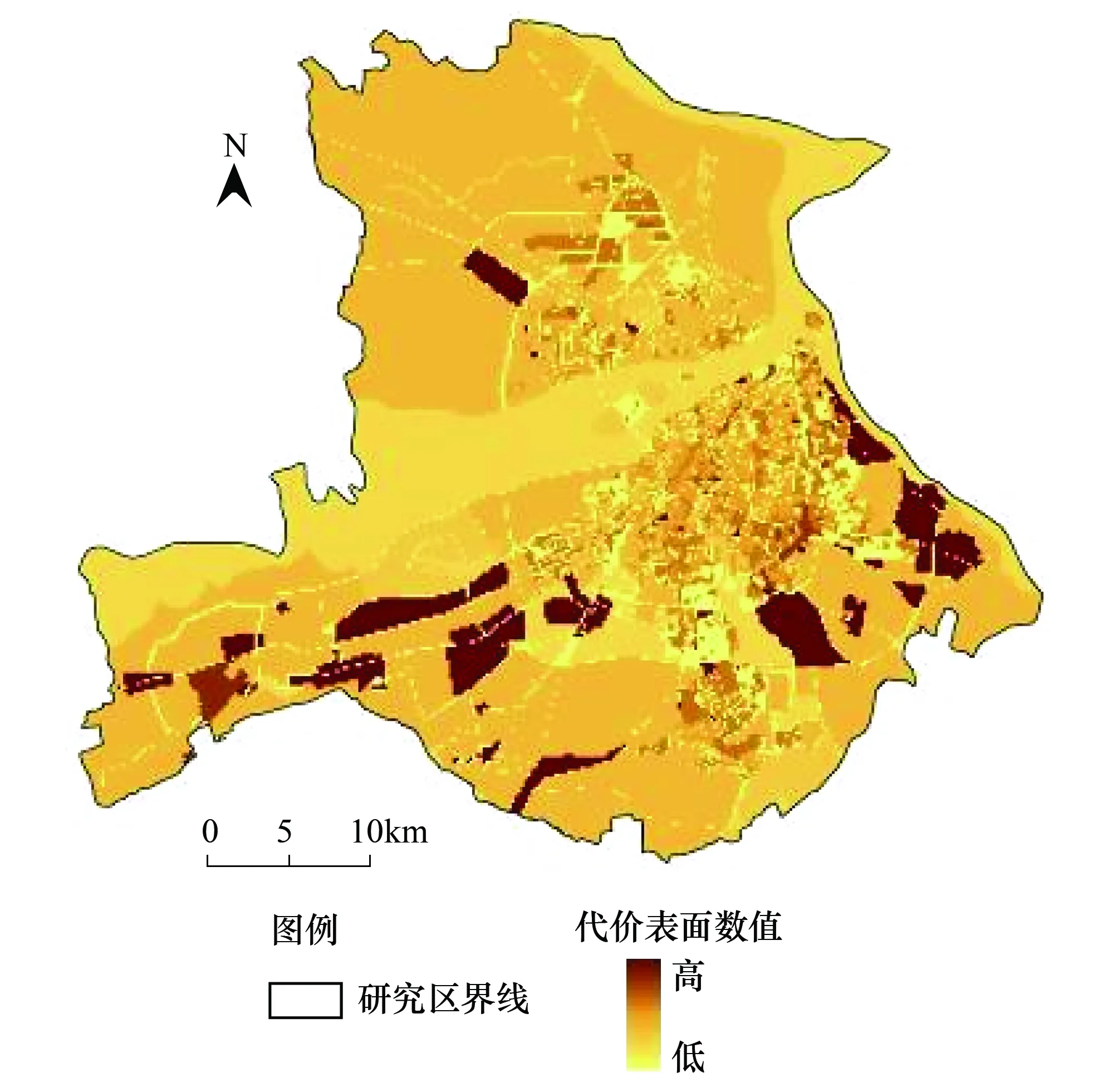

景观单元的类型组成、空间配置及其生态系统功能直接决定了斑块间生态廊道的形成,因此,累计耗费阻力面的构建要整合景观类型、景观格局、生态功能价值等多种指标,在对景观功能和生态功能流产生影响的景观格局指数选取上,最终选取斑块边缘—面积比、平均邻近指数、生态系统服务功能值3个指标,除此之外,考虑现实用地因素,还选取了生态用地修复选址因子指标共4个指标作为生态廊道形成代价表面评价体系。本文对城市建设用地内部不同用地类型根据其对生态环境起的价值程度赋予不同生态功能值,同时根据其用地性质较易改变难易程度、机会成本和经济效益高低程度赋予不同生态用地修复选址因子值(表2),各指标含义、数据获取方法与权重见表3,结合嫡值法综合评价多种因子影响下景观生态廊道形成的代价表面,运用最小耗费距离模型进行生态廊道功能连接度优化。

表2 各类用地生态系统功能值和生态用地修复选址因子赋值结果

表3 生态廊道功能连接度优化代价表面各指标权重

2)生态廊道结构连接度优化方法

生态廊道为源地斑块间的链接,是物种和能量流通的主要通道。本文通过累积耗费距离模型来构建阻力面,综合考虑生态廊道代价表面反映的廊道构建难易程度,并参考朱强[16]等人研究,确定200m范围的廊道缓冲区,以减轻交通要道以及其他建设用地对生态廊道的冲击;同时,还能弥补大型生态源地和小型生态源地斑块之间空缺,以增强生态廊道的稳定性。

(3)生态节点优化方法

生态节点盲区分析方法是采用创建地理空间网格方法,统计各个空间网格中生态节点的数量,发现未存在生态节点或生态节点数量稀少的地区确定为重点优化区域或优先优化区域,即通过ArcGIS软件平台Create Fishnet工具,给研究区划分若干个大小相等的网格区域,网格法的重要特点是能够体现空间上的均衡性,经统计分析,对于生态节点空缺区域,需要通过生态建设来弥补生态节点点位,根据生态节点空缺程度,即优化的紧迫性,划定近期生态节点优化区域,中期生态节点优化区域与远期生态节点优化区域。

(4)生态基质优化方法

在ArcGIS和IDRISI平台支持下,基于城市景观生态变化空间格局,运用CA-Markov模型模拟预测未来城市生态用地及生态基质中其他各类用地变化情况,根据其发展趋势划定生态用地预留区,为生态源地未来发展预留一定数量的土地,在生态用地预留区内应合理利用、规划土地,为未来生态源地的扩张做准备。具体操作如下:

1)基于Markov模型对1995年和2014年两期土地利用现状图进行叠加,得到1995—2014年研究区土地利用类型转移概率矩阵和转移面积矩阵,其中转移概率矩阵作为转换规则参与模拟运算;

2)建立转换适宜性图像集。为了能够较好地保持1995—2014年的转移趋势,研究使用Markov模型输出的条件概率图像作为转换适宜性图像集。

3)确定CA滤波器及循环次数。CA滤波器用于创建相邻元胞单元具有显著空间意义的权重因子,使其作用于元胞而确定其状态的改变,研究以CA标准5×5的滤波器,即认为一个元胞周围150 m×150 m的矩形空间对该元胞状态影响显著。由于预测基期土地利用图为2014年,与模拟目标2030年的土地利用图时间间隔为16a,因此将CA循环次数设为16。

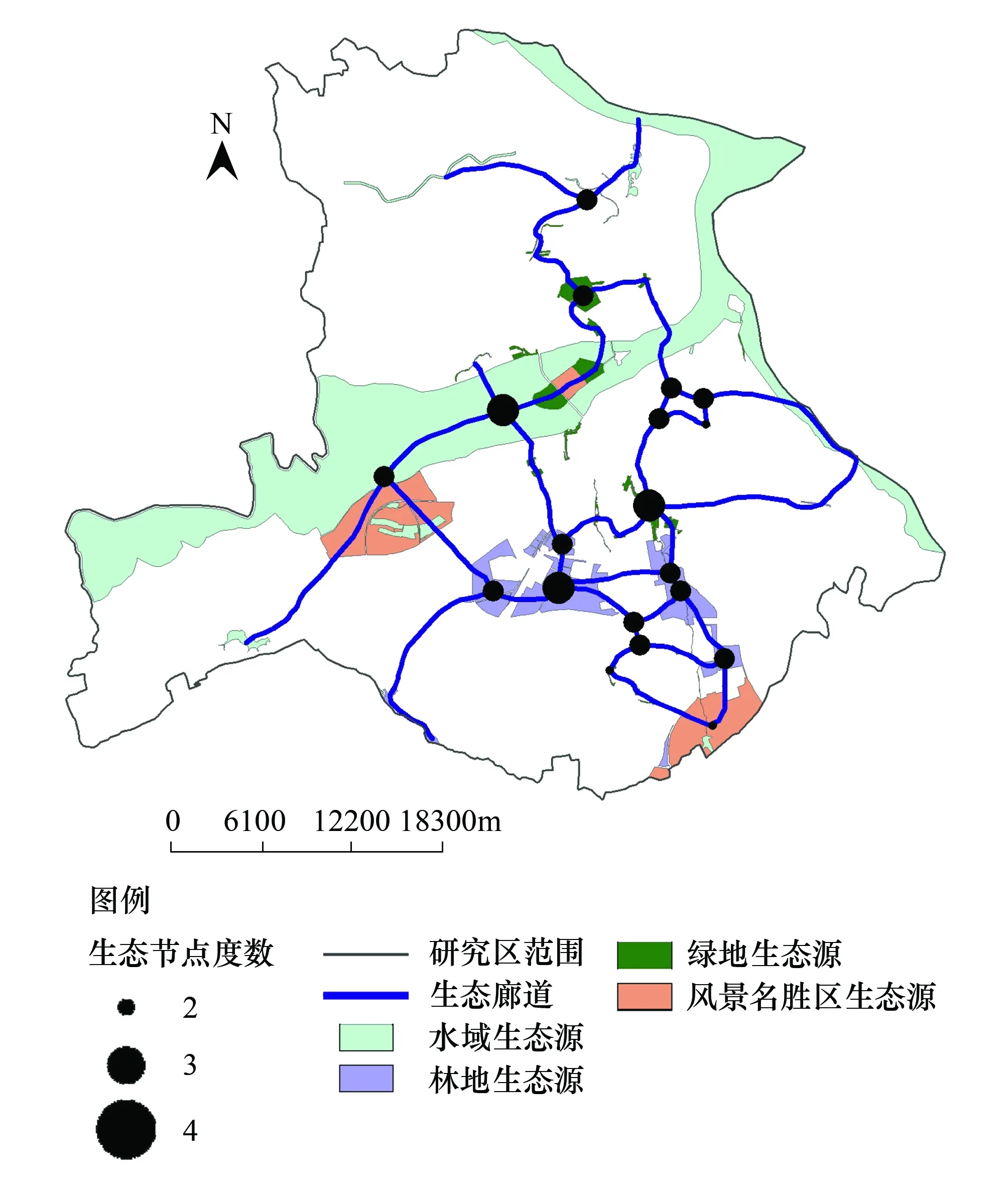

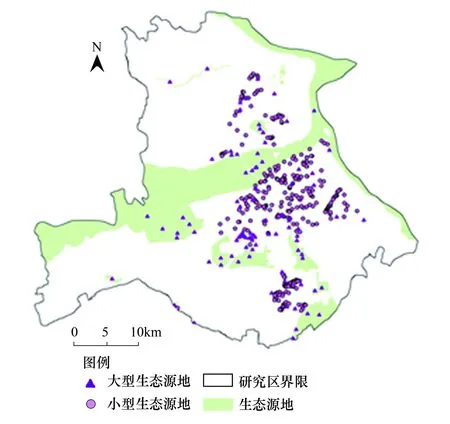

图2 研究区生态网络空间Fig.2 The ecological network space of the study area

3 研究结果

3.1 研究区生态网络空间识别与评价结果

3.1.1 研究区生态网络空间识别结果

生态网络空间识别结果见图2,生态源主要分为四类:即水域生态源、风景区生态源、绿地生态源和林地生态源。生态源总面积为376.24 km2,占研究区总面积的22.21%。

生态廊道分为两种类型,一类是显性生态廊道,这类生态廊道在地表景观中是可见的、容易识别的,由研究区内河流水系及其滩涂、自然或人工带状林地、草地等生态用地,河流是研究区主要生态廊道;另一类是隐性生态廊道,这类生态廊道不易直接观测到,是研究区内地下或空中物质能量交换的隐形网络,往往容易被忽视,其对生态流的运行和城市生态环境的维护起到至关重要的作用。

生态节点共有19个,主要集中在松花江以南,生态节点一般是生态廊道的交汇处,对区域生态流的流动起着关键作用,应加强研究区外围区域生态节点建设,注重与周围景观相结合,提高生态节点稳定性。

生态基质是围绕在生态源地周边的各种用地类型,以城市规划现状图为基础,按城市用地功能分类为生产用地、生活用地、农业用地和交通用地。

3.1.2 研究区生态网络空间评价结果

通过对生态源形状指数、生态源与节点度数以及生态廊道综合指数的计算与分析,可得知生态网络各组成要素各自联系程度及与其他要素之间联系情况,从而找出生态网络空间连接度较弱的地方重点建设,对生态网络空间连接度较强的地方加强建设。

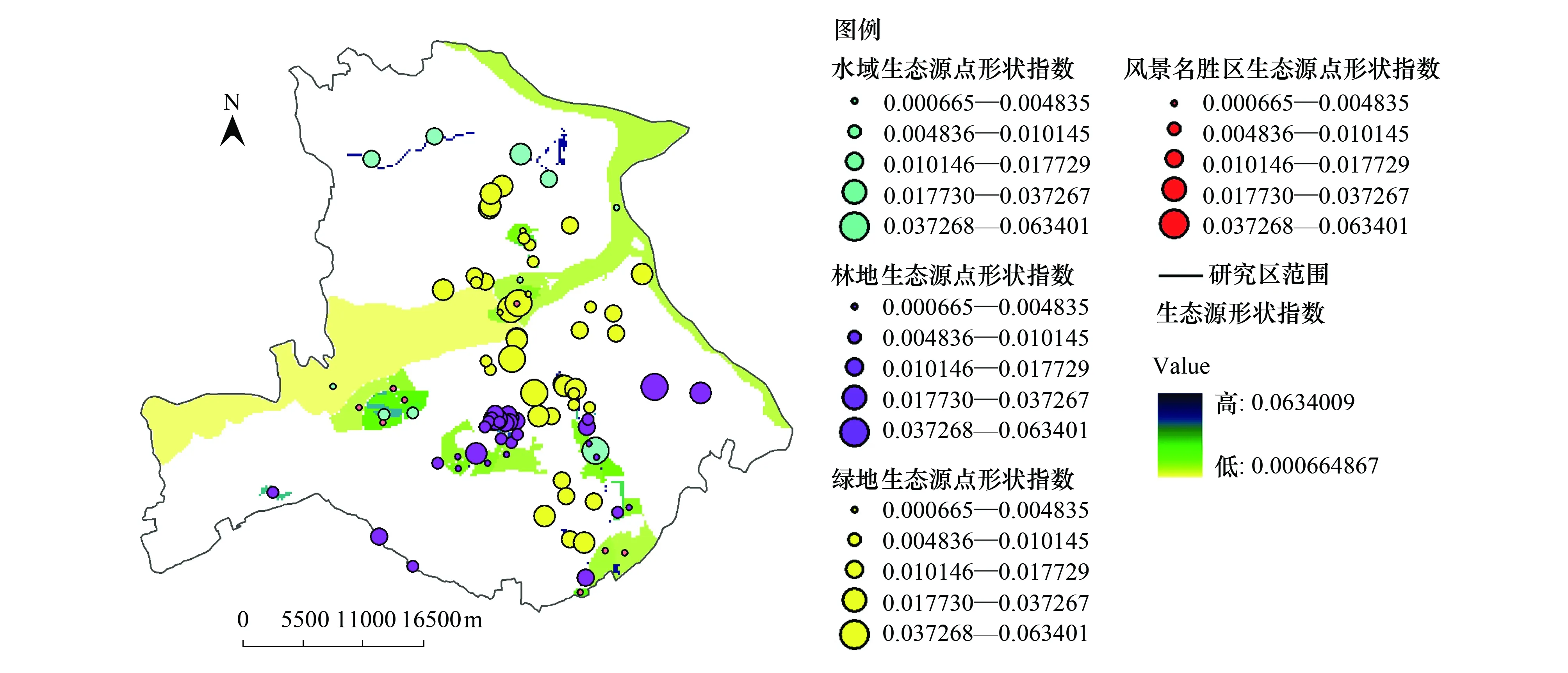

(1)生态源形状指数分析

通过计算可知各生态源形状指数大小及空间分布情况(图3),绿地生态源中形状指数数值较大的个数最多,说明这类生态源与外界联系密切,连接度较好;风景名胜区生态源的形状指数数值较小,说明这类生态源与外界联系缺乏,连接度较差;各类生态源中均存在与外界联系较好的生态源和与外界联系较差的生态源;整体来看,形状指数较大的生态源地主要集中在研究区内部,外围生态源地形状指数偏小,形状指数偏低的生态源地数量大于形状指数较高的生态源地数量。对于形状指数较小的生态源,为提高其与外界连接度,应加强生态源之间生态廊道的建立以弥补其不足。

图3 生态源形状指数分析图Fig.3 The shape index analysis diagram of ecological sources

(2)研究区生态源度数与生态节点度数分析

通过计算可知各生态源度数大小及空间分布情况(图4),可以得出生态源中部分林地生态源与绿草地生态源度数较大,说明被生态廊道穿过数量较多,风景名胜生态源度数相对偏低,被生态廊道穿过条数较少;整体来看,各类生态源中均存在没有生态廊道连接的现象,研究区周边生态源度数普遍偏低,原因在于研究区周边生态源地数量较少,与之相联系的生态廊道数目也相对较低。各类生态源的生态源度数越大,表示该生态源对外连接程度越高;一些生态源度数较小或为0的生态源在未来城市生态景观格局规划中应注意加强生态廊道的链接。通过计算可知各生态节点度数大小及空间分布情况(图5),分析可知生态节点中只有3个被生态廊道穿过数量较多,数值为4,其余生态节点度数仍有待于进一步提高,研究区外围生态节点数量较少且生态节点度数相对较低,原因在于研究区外围生态廊道较稀疏,应加强生态节点的建设,完善生态节点间生态廊道的连接,提高对外连接度。

图4 生态源度数分析图Fig.4 The degree analysis diagram of ecological sources

图5 生态节点度数分析图Fig.5 The degree analysis diagram of ecological nodes

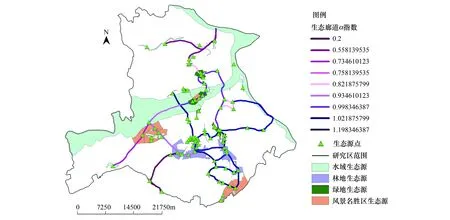

(3)研究区生态廊道综合指数分析

从研究区生态廊道综合指数大小空间分布情况(图6)来看,研究区生态空间结构中北部与西南部生态廊道连接度较弱,东部生态廊道连接度处于中等水平,中部个别生态廊道连接度较好;对于生态廊道连接度较强地区,应继续维持现有发展态势,对于生态廊道连接度较弱地区,应针对以上对各指标所反映的问题的分析,有针对性的制定城市景观生态规划相关控制指标,加强城市生态景观空间连接度,最终提高城市生态景观内部整体生态效能。

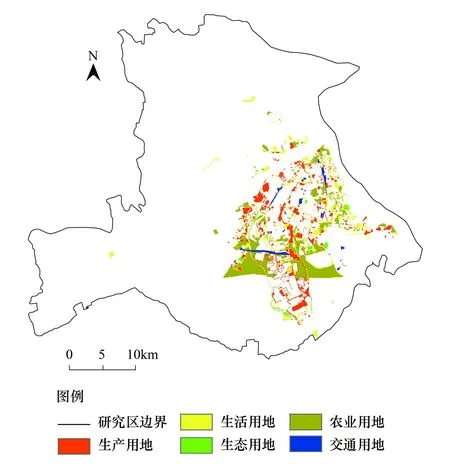

(4)研究区生态基质空间变化分析

图6 研究区生态廊道综合指数大小空间分布Fig.6 Composite index size spatial distribution of ecological corridors in the study area

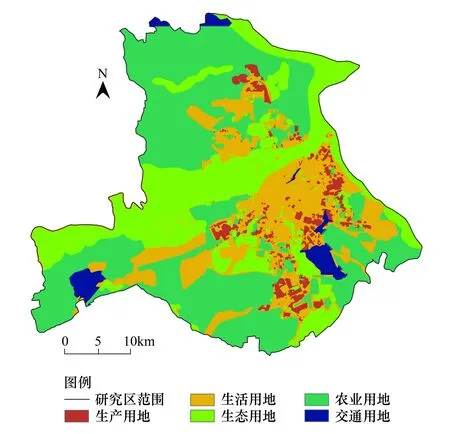

从图7与图8生态基质空间变化特征来看,生态基质变化主要集中在中部及东南部地区,大面积农业用地转变为生态用地,主要原因是1995—2014年哈尔滨市政府积极响应国家“退耕还林”号召,南部大片耕地退耕还原为林业用地,使生态用地面积大幅增加;另外,随着城市化进程的加快,城市土地集约利用,城区内部大量生产用地转变为生活用地,生产用地逐渐向城市边缘转移,农业用地与生产用地向生态用地和生活用地的转变,改善了人民的居住环境与生活质量,但转入的大型生态用地大片集中,转入的小型生态用地零星分布将不利于城市生态系统物质与能量的流动,城市景观生态用地格局有待于进一步优化。

图7 1995—2014年土地利用转出地类分布情况 Fig.7 The distribution of the reduce classes of land use from 1995 to 2014

3.2 研究区生态网络格局空间优化结果

3.2.1 生态源

(1)生态源功能连接度优化结果

如图9所示,小型生态源斑块可以为景观带来大型斑块所不具备的一些好处,应当看作是大型绿色斑块的有益补充,适当的增大其核心斑块面积,提高景观生态功能,但不能取而代之。研究区大型生态源地相对分散的分布在各个区域,小型生态源地较为均匀的分布在中部地区,大中型生态源斑块虽然数量少,但总面积却比小型斑块大,故应以大型斑块为主,小型斑块为补充,相对均匀地分布于城市生态景观用地系统中,最大程度地发挥其生态环境效益。这些源地对控制和促进区域生态功能稳定有重要作用,应当予以生态保护,加强生态建设。

(2)生态源结构连接度优化结果

通过图10研究区生态源地缓冲区的演变可以发现,当缓冲区达到300 m的距离时,生态源斑块零星分布,不连续,与其周边生态斑块关联较少,生态源间的连接度不高,小型生态源斑块间、小型生态源斑块与大型生态源斑块间的连接度有待于进一步增强;当缓冲区达到600 m的距离时,以生态源斑块为基础构架,与其周边生态斑块相关联,生态源间的连接度较高,构成了区域较为理想的城市生态景观格局;当缓冲区达到900 m的距离时,虽然生态源间彼此连接程度较高,没有孤立的生态源斑块情况,但生态源斑块缓冲区彼此出现重叠情况,过分挤占了其他用地空间,不符合城市土地集约利用的现实情况,因此不是理想的城市生态景观格局。综上所述,为弥补因距离原因造成的研究区生态源斑块连接度较低,同时提高生态源斑块的内部稳定性,在生态源斑块周围设置600 m生态缓冲区,或生态预留区。

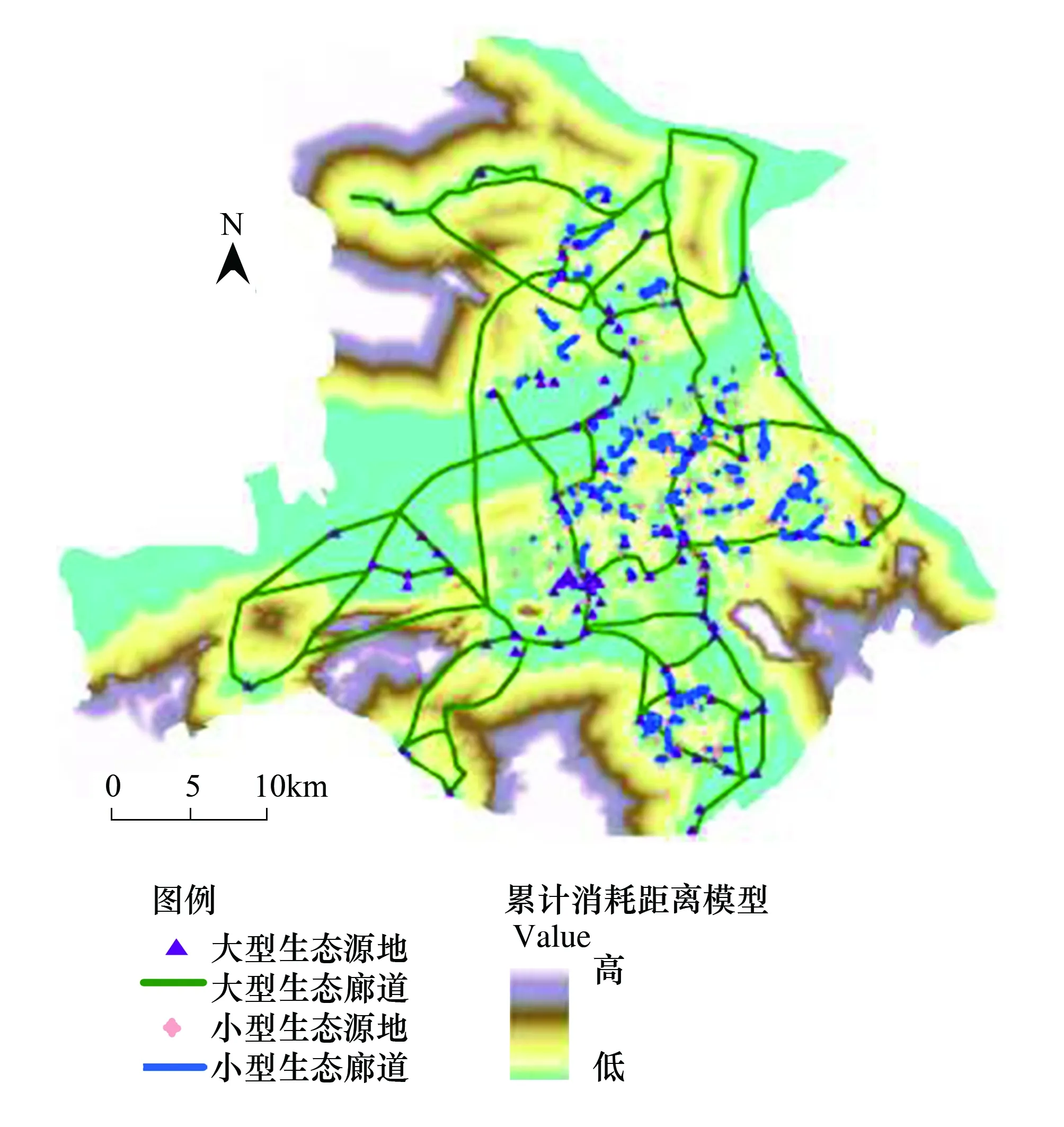

3.2.2 生态廊道

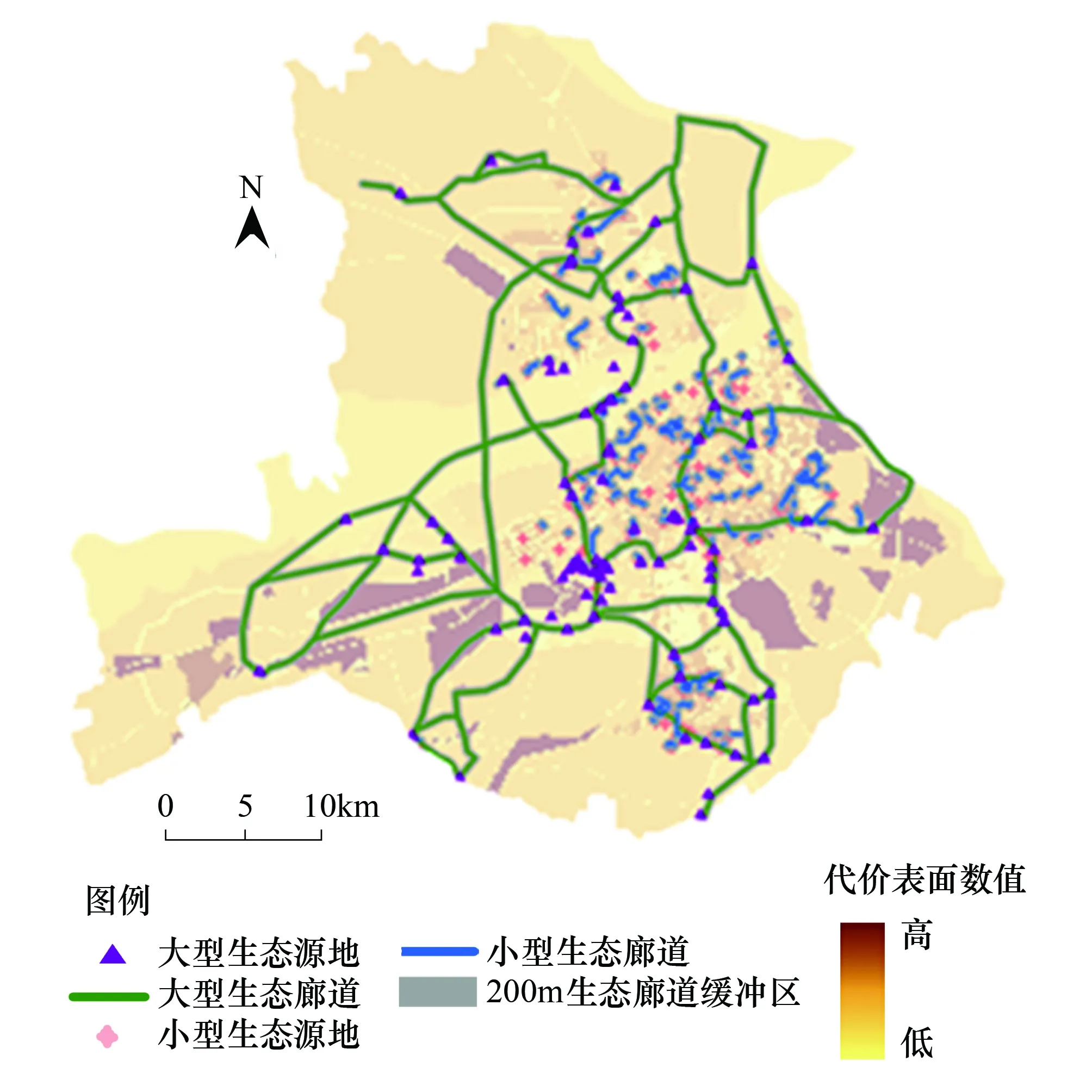

(1)生态廊道功能连接度优化结果

由图11可知,代价表面数值较低表示该地区适宜生态廊道经过,代价表面数值较高表示该地区不适宜生态廊道经过,为今后研究区生态廊道重构的选址指明方向。由研究区代价表面,创建累计耗费距离模型,对研究区生态廊道进行优化,由图12优化结果显示,将研究区生态廊道分为两种,一种为大型生态廊道,由研究区大型生态源之间,以及大型生态源与小型生态源之间构成的生态廊道;该类生态廊道一般较长,构成研究区内主要生态廊道网络,在生态廊道建设规划时应对其进行充分的保护,严禁进行城市开发建设。另一种为小型生态廊道,由研究区小型生态源之间构成的生态廊道;该类生态廊道一般较短,构成研究区内次要生态廊道网络,是维持小型生态源间彼此联系的重要纽带,其作用不可忽视,在规划时应加强生态建设,防止小型生态廊道的消逝。从整个空间上来看,大型生态廊道构成全区生态网络空间的主干线,基本覆盖全区,小型生态廊道均匀分布在大型生态廊道所构成的网络间隙,是对整个生态网络的有效补充。

图8 1995—2014年土地利用转入地类分布情况Fig.8 The distribution of the increase classes of land use from 1995 to 2014

图9 生态源功能连接度优化结果Fig.9 Ecological source functional connectivity optimization results

图10 生态源结构连接度优化结果Fig.10 Ecological source structure connectivity optimization results

(2)生态廊道结构连接度优化结果

如图13所示,为生态廊道设置200 m缓冲距离,景观生态格局优化中生态廊道缓冲区的设置可以增强大型生态廊道的生态效应,稳定小型生态廊道的长远发展,进一步增强小型生态廊道的连接度;同时,以生态廊道代价表面作为缓冲区设定的限制条件,为生态廊道缓冲区的范围设定提供科学的参考。

3.2.3 生态节点

根据研究区规模,按照50km2设置一个生态单元来检验生态节点覆盖程度,结果显示研究区约60%的区域为生态节点盲区(图14),生态节点盲区主要集中在研究区周边及研究区中心处。为提高研究区生态系统连接度,进一步促进区域内物质与能量流动,对于加强寸土寸金、土地利用方式难以大幅度改变的生态节点盲区的生态节点建设将有效解决这一问题。从建设方法角度,为克服用地紧张的局面,对生态节点盲区内允许进行整体面域化生态建设的局部区域应配置以乔冠草植被或规模水面覆盖的生态用地;对于旧小区、单位等不允许进行面域化生态建设的局部地区可采取诸如屋顶绿化、立体绿化、拆迁透绿、局部水系连通等工程技术,提高局地生态质量和生态系统连通程度。对于生态节点盲区的土地根据图5对生态节点分级评价结果,对于生态节点非盲区的一级生态节点所在区域,若为大型生态源地所在地,规划时保留其现状属性即可,对于非大型生态源地所在地的一级生态节点,规划时可结合用地实际情况将其规划为大型的城市公园绿地;对于二级生态节点和三级生态节点,在规划时应将其规划为具有生态功能的用地,用地规模可适当小于一级生态节点用地,除特殊情况外,严禁用于城市建设用地。从建设顺序和规模角度,可按照关键节点分析及等级评价结果,对等级高的节点应优先建设、重点建设,并保证低等级节点在后续建设中得以实施。

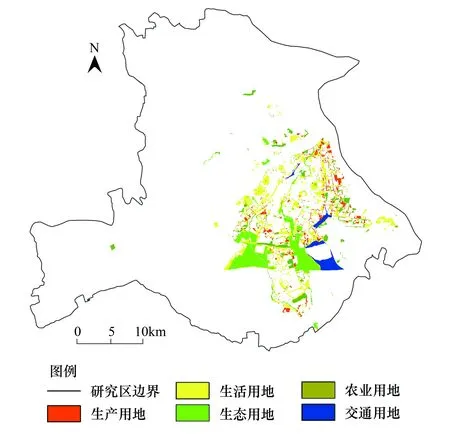

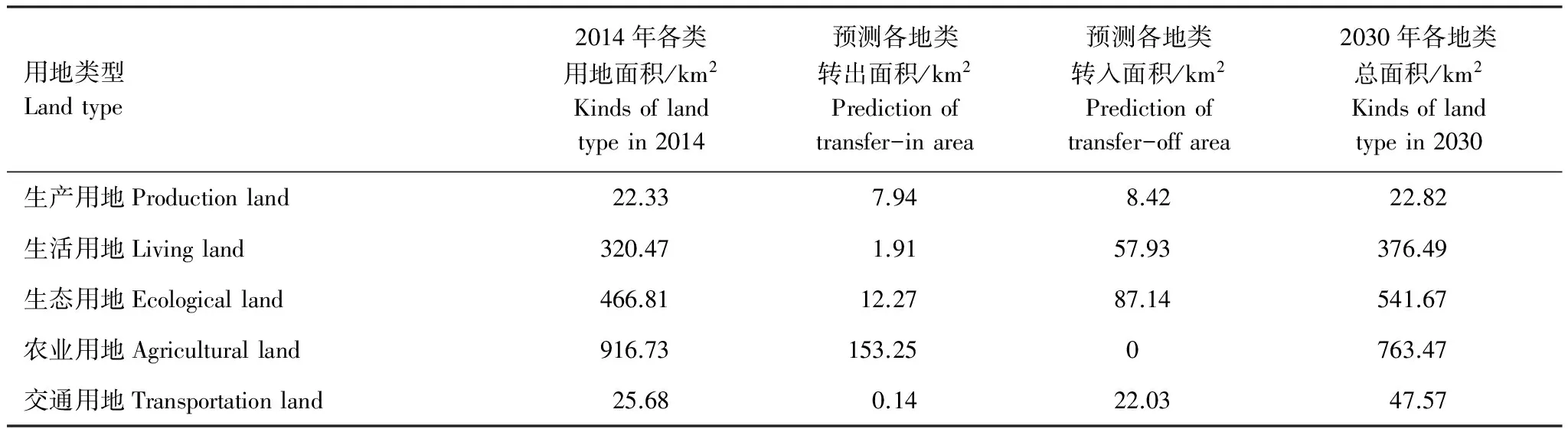

3.2.4 生态基质

模拟预测得到2030年研究区景观生态基质格局如图15所示,为了检验CA-Markov模型预测生态基质中不同地类的合理性,研究运用IDRISI软件的Crosstab模块对基于1995—2014年Markov转移概率矩阵生成的2014年研究区土地利用预测值进行Kappa系数的检验,Kappa系数常用来评价遥感的分类精度、图件间相似程度,能够从数量和空间角度上定量反映土地利用变化模拟过程中丢失的空间信息量。Kappa系数公式为:Kappa=(Po-Pc)/(Pp-Pc),式中Po为正确模拟的比例;Pc为随机情况下期望的正确模拟比例;Pp为理想分类情况下的正确模拟比例(100%);当Kappa系数大于0.75时,图件间一致性较高,变化相对较小,Kappa系数处于0.4和0.75之间时,一致性一般,变化较为明显,Kappa系数小于0.4时,模拟效果差[17]。模型模拟本文研究区Kappa系数为 0.9209,说明预测结果可信。

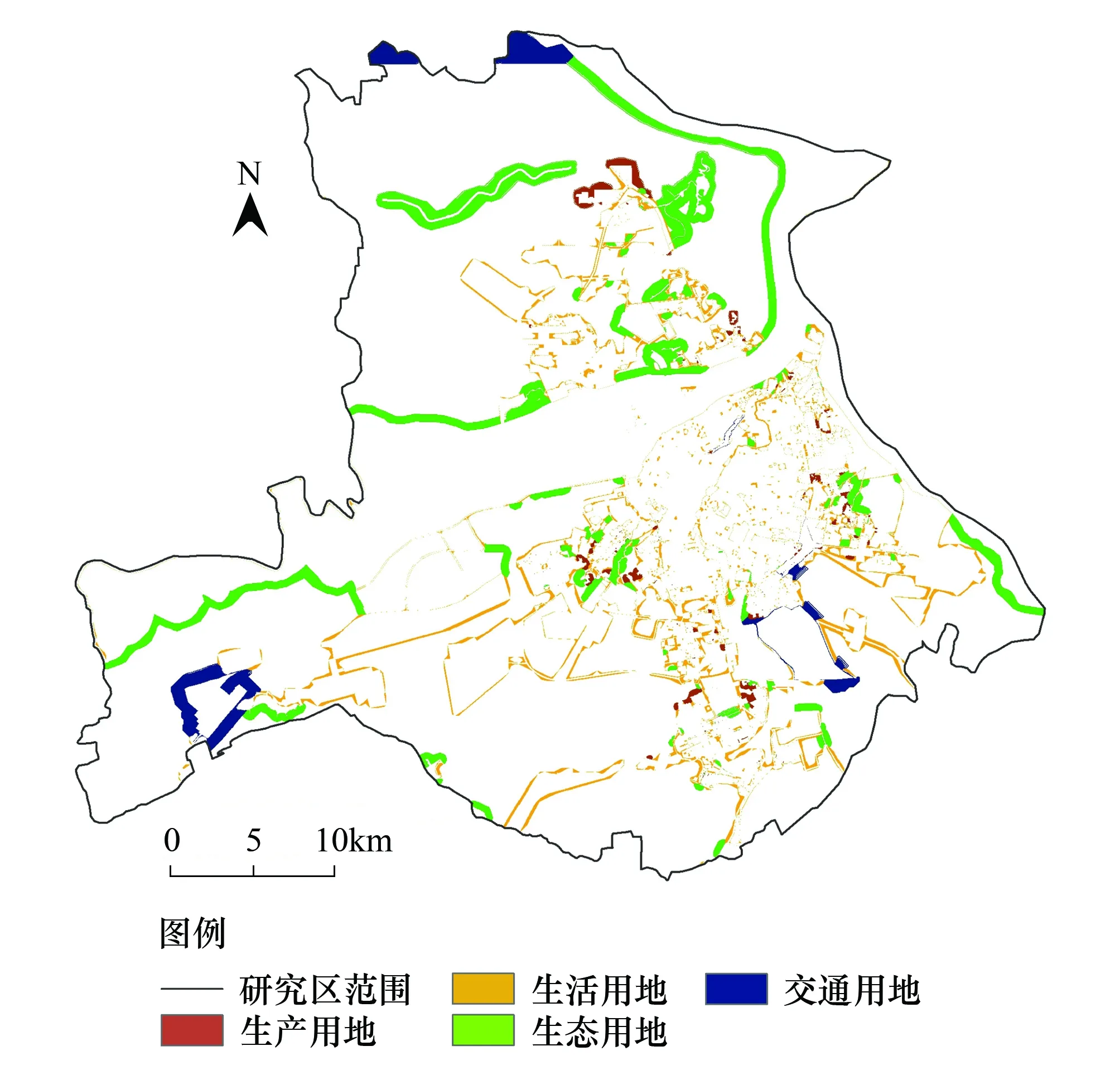

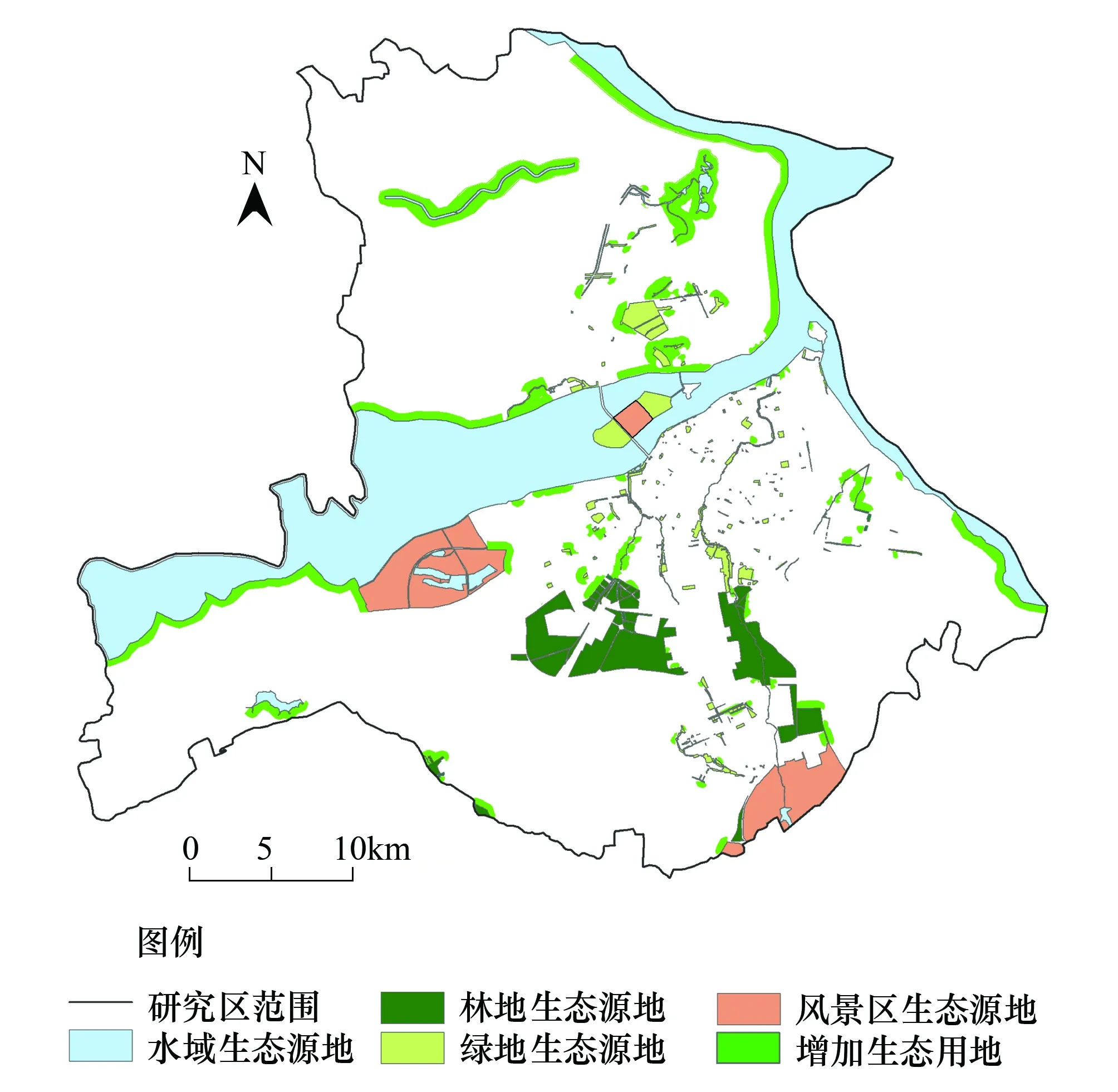

根据模拟结果,2030年研究区生态基质中生产用地、生活用地、农业用地和交通用地面积分别为22.8182、376.4891、763.4732、47.5673 km2,与2014年生态基质中各类用地面积相比,除农业用地面积减少外,其它用地面积呈现不同程度的增加。其中,农业用地减少153.2538 km2,生态用地增加74.8629 km2,生活用地增加56.0151 km2,可见在转移趋势不变的背景下,未来生态用地面积将不断增长,生态建设不断加强。如图16和图17所示,生产用地、生活用地和交通用地转入与转出情况并存,农业用地只有转出没有转入,各类生态基质转出面积情况为农业用地>生产用地>生活用地>交通用地,各类用地转入情况为生态用地>生活用地>交通用地>生产用地,生态用地面积由2014年的466.8104 km2增加到2030年的541.6733 km2,由图18可以得出,新增加的大部分生态用地均由其周边的农业用地转入,主要集中分布在水域生态源地周边,还有小部分分布在绿地生态源地和风景区生态源地周边,其余极少量新增加的生态用地零星分布在林地生态源地周边。还有部分生态用地周围基质转变为生活用地,该类生活用地应注意开发为对生态源地内部环境破坏较小的用地类型,可适当开发为公园、广场等休闲游憩场所,生态源地周边新增加的生态用地作为生态源地发展预留用地应当控制起来,逐步转变为生态用地或生态用地缓冲区,减少周边非生态用地对生态源地内部生境造成的影响与破坏。此外,中部局部地区小型生态源地周边未新增生态用地,考虑到小型生态园地的长远发展以及全区生态源地的布局,小型生态源地的面积也应采取其他人为方式适当扩展,本文已通过上文生态源地结构连接度研究弥补了这一缺陷。

图11 生态廊道功能连接度优化代价表面模型Fig.11 Ecological corridor functional connectivity optimization cost surface model

图12 生态廊道功能连接度优化结果Fig.12 Ecological corridor functional connectivity optimization results

用地类型Landtype2014年各类用地面积/km2Kindsoflandtypein2014预测各地类转出面积/km2Predictionoftransfer-inarea预测各地类转入面积/km2Predictionoftransfer-offarea2030年各地类总面积/km2Kindsoflandtypein2030生产用地Productionland22.337.948.4222.82生活用地Livingland320.471.9157.93376.49生态用地Ecologicalland466.8112.2787.14541.67农业用地Agriculturalland916.73153.250763.47交通用地Transportationland25.680.1422.0347.57

图13 生态廊道结构连接度优化结果Fig.13 Ecological corridor structure connectivity optimization results

图14 研究区生态节点盲区识别Fig.14 The blind identification of ecology node in the study area

图15 研究区土地利用格局模拟Fig.15 Simulation of land use pattern of the study area

5 结论与讨论

城市景观生态格局的构建对于改善城市生态环境具有重要意义。景观格局既决定生态过程又影响和控制景观功能的循环与发展,一定的景观格局具有相应的景观功能,发挥相应的生态作用。本文通过对哈尔滨市中心城区景观格局的优化,调整各景观类型在空间和数量上的分布格局,使其产生最大的景观生态效益,进而实现区域可持续发展。

图17 研究区土地利用格局模拟转入地类Fig.17 Simulation increase class pattern of land use in the study area

图18 研究区土地利用格局模拟增加生态源地Fig.18 Simulation increase ecological source pattern of land use in study area

4.1 结论

通过对生态源形状指数、生态源与生态节点度数、生态廊道综合指数以及生态基质空间变化的计算与分析,可得结论如下:(1)绿地生态源与外界联系密切,风景名胜区生态源与外界联系缺乏;研究区内部生态源与外界联系较密切,研究区外围生态源与外界联系缺乏;(2)部分林地生态源与草地生态源被生态廊道穿过数量较多,风景名胜生态源被生态廊道穿过数量较少;各类生态源中均存在没有生态廊道穿过的现象,研究区周边地区穿过生态源或生态节点的生态廊道数目稀少;(3)研究区生态空间结构中北部与西南部生态廊道连接度较差,东部生态廊道连接度处于中等水平,中部个别生态廊道连接度较好;(4)研究区各类生态基质发生转变,其中转入的大型生态用地大片集中,转入的小型生态用地零星分布。

对生态源-生态廊道-生态节点-生态基质空间格局进行优化,优化结果如下:(1)模拟优化后的生态源地在东西方向与南北方向大体形成集中连片之势,大型生态源地间彼此连接程度较高,为弥补少量小型生态源地因距离原因造成的连接度较低问题,在生态源斑块周围设置600m生态缓冲区,或生态预留区;(2)研究区大型生态源之间,以及大型生态源与小型生态源之间构成大型生态廊道,是研究区内主要生态廊道网络;研究区小型生态源之间构成小型生态廊道,是研究区内次要生态廊道网络,同时,根据研究区生态廊道优化代价表面,为生态廊道设置200 m缓冲距离;(3)识别出研究区60%的区域为生态节点盲区,主要集中在研究区周边及研究区中心处,应加强生态节点盲区生态建设;(4)新增加的大部分生态用地均由其周边的农业用地基质转入,主要集中分布在水域生态源地周边,还有部分分布在绿地生态源地和风景区生态源地周边,其余少量新增加的生态用地零星分布在林地生态源地周边。

4.2 讨论

景观格局与生态过程的有机连接一直以来都是学者们研究的重点和难点问题,已有研究多集中于大尺度区域,鲜见以城市中心城区作为研究区,基于景观生态学理论,对城市内部景观生态格局进行分析及优化格局构建。本文在对哈尔滨市中心城区景观格局进行客观评价的基础上,基于评价分析结果,构建研究区景观优化格局,研究成果对于指导城市土地利用和促进生态环境可持续发展具有重要的指导意义,但仍存在不足之处:首先,本文在生态用地选取时,由于中心城区农业用地面积所占比重较小,故未将其列为生态用地,研究成果与实际情况可能存在微小差别;其次,景观格局优化模型的使用,需要加大对下垫面景观元素指标的底层数据进行细化、筛选和量化,使优化格局更加细化、合理。

在现有研究的基础上,下一步研究工作的重点为:本文以哈尔滨市中心城区为研究区,景观生态学中,研究尺度决定研究结果,不同尺度的生态网络格局构建有所不同,因此,如何选择不同的研究尺度对于研究不同的生态网络格局问题至关重要;本研究选取生态源形状指数、生态源与生态节点度数、生态廊道综合指数等来反映城市生态网络空间连接度,研究成果对提高研究区内部整体生态效能具有重要意义,但影响城市生态网络空间连通度的因素众多,例如管理方面的因素,如何选取更全面的指数来反映城市生态网络空间连通度尤为重要;城市生态网络空间优化后对城市整体生态效能改善情况是未来研究方向;本文应用CA-Marcov模型实现生态网络要素空间化和生态用地格局空间上模拟,仅选用两个时间节点数据参与模拟运算,选取多个时间节点参与格局空间模拟试验来提高模拟精确度。

[1] 杨沛儒. 生态城市主义. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[2] 单小菲. 城市生态网络的存在与作用研究[D]. 上海: 同济大学, 2002.

[3] 刘卉, 赵树明, 刘颖, 闫维. 城市发展主要地区生态网络空间分析与优化——以天津“双城”地区为例 // 2013中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷), 2013: 1676- 1682.

[4] 郭慧慧. 基于GIS的城市绿地景观格局研究与生态网络优化——以慈溪市中心城区为例[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2012.

[5] 唐吕君. 基于GIS的慈溪市长河镇绿地景观格局分析与生态网络优化研究[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2014.

[6] 王海珍, 张利权. 基于GIS、景观格局和网络分析法的厦门本岛生态网络规划. 植物生态学报, 2005, 29(1): 144- 152.

[7] 秦贤宏, 段学军, 杨剑. 基于GIS的城市用地布局多情景模拟与方案评价——以江苏省太仓市为例. 地理学报, 2010, 65(9): 1211- 1219.

[8] Goldstein E L, Gorss M, DeGraaf R M. Wildlife and greenspace planning in medium-scale residential developments. Urban Ecology, 1983, 7(3): 201- 214.

[9] Turner T. Greenway planning in Britian: recent work and future plans. Landscape and Urban Planning, 2006, 76(1/4): 240- 251.

[10] Asakawa S, Yoshida K, Yabe K. Perceptions of urban stream corridors within the greenway system of Sapporo, Japan. Landscape and Urban Planning, 2004, 68(2/3): 167- 182.

[11] Gobster P H, Westphal L M. The human dimensions of urban greenways: planning for recreation and related experiences. Landscape and Urban Planning, 2004, 68(2/3): 147- 165.

[12] Erickson D L. The relationship of historic city form and contemporary greenway implementation: a comparison of Milwaukee, Wisconsin(USA) and Ottawa, Ontario(Canada). Landscape and Urban Planning, 2004, 68(2/3): 199- 221.

[13] Linehan J, Gross M, Finn J. Greenway planning: developing a landscape ecological network approach. Landscape and Urban planning, 1995, 33(1/3): 179- 193.

[14] 肖笃宁, 李秀珍, 高峻, 常禹, 张娜, 李团胜. 景观生态学. 北京: 科学出版社, 2010.

[15] Ryan R L, Hansel Walker J T. Protecting and managing private farmland and public greenways in the urban fringe. Landscape and Urban Planning, 2004, 68(2/3): 183- 198.

[16] 朱强, 俞孔坚, 李迪华. 景观规划中的生态廊道宽度. 生态学报, 2005, 25(9): 2406- 2412.

[17] Conine A, Xinag W N, Young J, Whitley D. Planning for multi-purpose greenways in Concord, north Carolina. Landscape and Urban Planning, 2004, 68(2/3): 271- 287.

Analysis of urban ecological network space and optimization of ecological network pattern

ZHANG Yuanjing1,2,*, YU Binyang3

1SchoolofResourcesandEnvironment,NortheastAgriculturalUniversity,Harbin150030,China2HeiLongjiangUrbanPlanningSurveyingDesignandResearchInstituteHarbin150040,China3DepartmentofUrbanandRuralPlanningoftheMinistryofHousingandUrban-RuralDevelopmentofthePeople′sRepublicofChina,Beijing100835,China

An optimized urban ecological network space pattern boasts of great significance for the sustainable development of urban ecological environment. The present work selected the center of Harbin city as the research area and adopted the “patch-corridor-matrix” theory to identify the ecological source, ecological corridor, ecological node, and ecological matrix in the research area and analyze the spatial distribution as well as the strength and weakness of the ecological network connectivity. Additionally, the GIS technique and CA-Marcov model were applied to a simulation and optimization of the ecological network pattern. The research results indicated that (1) the ecological source in the research area, compared with an external counterpart, maintained a closer contact with the outside world; only a small number of ecological sources or ecological nodes in the surrounding area were connected with the ecological corridors. The connectivity of ecological corridors mid-north and southwest of the study area was poor, that in the east remained at a medium level, and connectivity of ecological corridors. in the middle was good. The distribution of transferred-in large ecological land in the study area was concentrated while the distribution of transferred-in small ecological land in the counterpart was sporadic. (2) An optimized ecological source displayed a trend of concentrated distribution in the west-east direction and the north-south direction, and the connectivity between large ecological sources was relatively high. In the research area, large ecological corridors that formed between large ecological sources and between large and small ecological sources constituted the major ecological corridor network, while small ecological corridors that formed between small ecological sources constituted the minor ecological corridor network. The area around the research area and 60% of the center of the research area was a blind zone of ecological nodes where ecological construction should be enhanced significantly. Newly increased ecological lands were distributed mainly around water bodies, secondarily around greenbelt and scenic areas, and sporadically around forests. The research results provide a scientific foundation for ecological environment protection and urban planning for the central part of the city.

ecological network; space pattern; pattern evaluation; simulation and optimization

2015- 04- 27;

日期:2016- 03- 03

10.5846/stxb201504270870

*通讯作者Corresponding author.E-mail: zyj8118@163.com

张远景, 俞滨洋.城市生态网络空间评价及其格局优化.生态学报,2016,36(21):6969- 6984.Zhang Y J, Yu B Y.Analysis of urban ecological network space and optimization of ecological network pattern.Acta Ecologica Sinica,2016,36(21):6969- 6984.