碳强度指标分解研究

许志元(石家庄市工程咨询研究院,石家庄市050011)

碳强度指标分解研究

许志元(石家庄市工程咨询研究院,石家庄市050011)

随着应对气候变化工作的推进,国家对减少温室气体排放考核的力度不断加大。如何科学合理的将碳强度降低率指标分解到下级地区是需要迫切解决的课题。本文在总结他人研究成果的基础上,借鉴国际气候谈判成果,提出外因模拟法,为分解碳强度降低指标开拓出新的解决方案。

碳强度;指标;分解;新方法

近年来,中美元首在应对气候变化方面达成重要共识,为推动全球达成减碳协定奠定坚实基础。我国承诺二氧化碳排放在2030年左右达到峰值且将努力早日达峰,单位国内生产总值二氧化碳排放 (即碳强度①)将比2005年下降60~65%,2017年启动全国碳排放权交易,为我国推动控制和减少温室气体排放制定了时间表和努力目标,也标志着我国碳排放控制将由强度单项指标向强度和总量双项指标转变,政府在今后很长一段时期会持续加大应对气候变化工作力度,持续推进生态文明建设。

我国从2014年开始对碳强度降低指标实施考核,由于碳强度与单位生产总值能源消费量的密切关联性以及应对气候变化刚开始试点工作,因此采取碳强度与能源消费强度降低指标挂钩的办法。然而,随着应对气候变化工作深入开展及新的形势需要,有必要将两者指标脱钩,形成独立的考核体系。如何科学确定碳强度考核指标并按照行政隶属关系进行层层分解,是一项需要迫切解决的问题。当前,国内对碳排放指标分解方法处于研究探索阶段,不同的研究机构和试点地区进行了不同的研究和尝试。笔者力图另辟蹊径,基于公平、效率和预期变化因素构建一种新的分解方法。

1 现有分解方法

1.1 降碳与节能指标挂钩方法

采取碳强度降低指标紧盯能源消耗强度降低指标,将两者按照1:1或1.1:1的比例挂钩,在政府对下级下达考核任务时广泛使用。我国已经建立了完备的节能工作体系和考核体系,在分解方法不成熟的情况下,利用两者高度相关性将其挂钩,是一种简单有效的方法,节能指标完成即可认定碳强度降低指标完成。根据相关系数公式可以验证降碳与节能之间的高度相关性,作为挂钩的依据。利用河北某市历年数据计算出能源消费量与二氧化碳排放量、能源活动温室气体排放量、温室气体排放总量相关系数分别为0.820、0.818、0.787,三个数值达到或接近高度相关水平。

这种方法有明显的缺陷:将两者完全挂钩,使碳强度降低指标成为影子指标,大可不必分设两个指标;掩盖了两者的差异性,这种差异性在某些非化石能源生产发达地区可能比较显著。

1.2 数学模型分析方法

国内不少机构借鉴能源模型对碳排放影响因素解析方法进行研究,对数均值迪式分解法(LMDI)因没有残差值和除零问题而广被使用。复旦大学朱聆、张真利用LMDI模型对1995~2008年上海市碳排放强度影响因素进行解析[1],其研究结果表明产业部门能源强度是主要影响因子,能源结构调整和产业结构调整是次要因子,其作用呈现阶段性变化。兰州大学高璐通过LMDI模型对四川省2000~2011年碳排放变化影响因素解析[2],认为经济产城、能源强度、产业结构对碳排放具有显著影响,人口规模和能源结构影响力有限。从以上两者的研究成果可以看出,不同城市不同发展阶段内在发展特征不同,碳排放影响因素不同。

LMDI方法可以利用统计数据对影响因子贡献率进行量化分析,还可以根据分析需要增加影响因子。但这种方法容易忽略一些潜在因素的影响,同时对未来情景预测上受到限制。

1.3 打分法

广东作为国家低碳试点省份,将六个方面指标列为能反映碳强度下降能力的若干因素:能源结构、产业结构、新上重点项目、电力跨区域调度、经济发展水平、总体发展定位,前四个指标权重为20%,后两个指标权重为10%。通过对下级地区打分的方法,将“十二五”碳强度下降19.5%指标按高(21%)、中(19.5%)、低(18.5%)三档分解到21个地级市[3]。

该方法在常规影响因素之外,考虑了未来生产力布局对区域碳排放的影响,结合主体功能区的设置,将经济区域划分为优化开发、重点开发、部分生态开发、生态发展四个类别,对地区经济开发方式和强度进行分类控制;也考虑到重大项目(如大型能源项目)对较小区域范围碳排放强度产生显著影响;反映了跨区域电力调度对地区间碳排放的作用。

2 外因模拟法

以上方法各具特色,其实国际应对气候变化谈判成果是人类智慧的结晶,许多谈判准则可以为我们所借鉴。《京都议定书》认可发达国家在历史上的排放责任,确立了“共同但有区别”的原则,对发达缔约国采取多种减少碳排放措施,并对发展中国家留有发展空间。去年的联合国气候变化大会达成一项雄心勃勃的《巴黎协定》。与《京都议定书》自上而下减排方式不同,《巴黎协定》确立2020年以后各国采取自下而上的减排方式。

我国将碳强度纳入政府考核序列,但其不能区分经济的发达程度和反映人均碳排放水平。较低碳强度既可能是贫困地区生产落后的表征,也可能是发达地区技术先进的体现。碳强度指标分解时均衡地让不同地区同步降低碳排放,很可能抑制落后地区的发展,这也是国际上采取区别对待的原因。

能源结构的优化、非化石能源比重的提高、高碳产业的转型升级及产业结构的调整、技术进步、投入产出效率的提升、碳汇的增加等是减少碳排放的重要途径,但如果通过分析这些因素变化预测一个地区的碳强度降低率具有很大的挑战性和不确定性,这些途径是一个地区内部选择努力的方向。笔者尝试通过外部约束促进内因优化的思路,设置人均历史排放水平、GDP增速、碳排放效率、主体功能定位、重大碳排放项目布局五项影响因素指标,解析碳强度降低。这种方法应更加体现公平、效率和生产力分工的原则。

2.1 影响指标设置

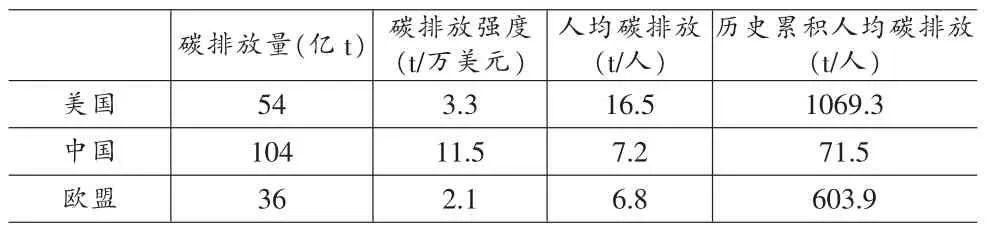

我国政府在国际谈判中一直坚持人均原则,即不以碳强度作为唯一衡量尺度,应体现人人享有均等碳排放的权力,体现人类利用自然资源的平等权力。表1可以看出我国碳强度指标显著高于发达国家,人均碳排放刚刚进入发达国家行业,而人均历史累积碳排放与发达国家相比还很低。国内碳强度指标分解虽不同于国家间的博弈,是一种政府主导推动的行为,但也应一以贯之的体现人均原则。人均历史碳排放能够更加体现一个地区历史责任。不同学者提出了不同的人均概念,主要有动态人口算法、静态人口算法、人年算法[4]、加权法[5]等。笔者倾向于人年算法,更简洁和具有说服力。

表1 2013年主要经济体碳排放水平对比

GDP增速的高低将直接影响新增碳排放量的大小,更高的GDP增速需要更大的碳排放量支撑。一个地区GDP的增长速度根据本地上年度增速并参考上级地区预期增速确定。碳强度是反映碳排放效率的重要指标,被普遍接受并广泛使用。根据碳强度高低给予不同的指标可以体现出奖优罚劣,促进公平和提高效率的原则。主体功能区是国家近年来实施的一项重大发展战略,体现了分工协作发展和全国一盘棋的思想,限制开发区和禁止开发区应当从严控制碳排放指标,重点开发区应该给予更多的排放权。新上重大碳排放项目的布局可能会对一个区域的碳排放水平产生显著影响,应当予以考虑,也作为一项影响因素。

2.2 计算过程

(1)设定指标权重。根据上述五项指标对碳排放降低率的影响,设置不同的权重,权重之和为1。这五项指标中,人均历史碳排放量和碳排放效率两项指标是正值标,其它三项为负指标。正指标说明指标数量高低与碳排放降低率设定指标呈正比例关系,负指标为反比例关系。

(2)计算指标数值。分别计算下级各地区(Dj表示)各指标的碳强度降低率影响数值。人均历史碳排放量、GDP增长率和碳排放效率三项指标采用比例计算法,各指标中最好的数值为1,其它的按其比例计算。基础数据按以下方法测算,人均历史碳排放量可采用人年法计算;GDP增长率为Dj下年度的预期值,缺乏数据时可采用本年度数据;碳排放效率采用Dj本年度碳强度数据。主体功能定位和重大项目碳排放项目两项指标采用打分法,根据Dj的主体功能定位和重大碳排放项目分布设定相应数值。

(3)结果计算。根据Dj各指标数值及权重计算出各地区的综合影响数值,见公式1。以其平均数值对应本地区碳强度降低率,按比例计算出Dj的碳强度降低率。

式中:Pj表示第j个地区综合影响值;Gi表示第i个指标的影响值;Ei表示第i个影响因素指标的权重。

(4)修正计算结果。由于下级各地区碳排放量(Cj表示)占本地区碳排放量(C表示)比重不同,以上计算会产生下级各地区碳排放量计算值之和与本地区碳排放控制量不一致情况,即计算误差或残值,见公式2。如果误差满足两个条件即可接受:①Cj小于等于C;②z足够小,不足以对排放量指标分配产生显著影响。如果不能满足以上两个条件,需要对计算结果进行修正。可按照误差率的大小,同比例调整下级各地区碳强度降低率,可将z降低到可接受范围内。

式中:Cj表示第j个下级地区碳排放量;C表示本级碳排放量;z表示残值。

通过以上方法确定的碳强度降低率只是理论上的分解办法,它不可能将实际工作中各种因素变动的差异准确反映,需要在工作中动态调整减碳的方向和力度,满足考核任务要求。

3 结论与建议

碳强度指标的考核旨在提高碳排放效率,通过外因模拟法可以得到一个能够均衡公平、效率和分工的碳强度降低分配结果。需要说明的是,碳强度降低不能保证碳排放总量的降低,当经济增长速度大于碳强度降低率时,总量仍将增加,因此碳排放总量控制应是今后的发展方向。碳排放总量将首先从重点碳排放领域实施,并应逐步扩大范围。碳强度与碳排放总量控制也是相互影响的,各地区应根据碳强度指标完成情况动态调整降碳力度,未来可以通过碳排放权交易促进本地区的碳强度指标降低和满足本地区额外的碳排放权不足问题。

注:

①有些时候将单位国内生产总值温室气体排放量也称为碳强度,现阶段二氧化碳是最主要的温室气体。

[1]朱 聆,张 真.上海市碳排放强度的影响因素解析.环境科学研究,2011,24(1):20~26.

[2]高璐.四川省碳排放变化影响因素分解分析.环境与生活,2014(16):7~9.

[3]于文益,陈 凯,钟式玉.基于资源配置的区域碳排放指标分解研究.科技管理研究,2013(14):35~62.

[4]戴君虎,王焕炯,刘亚辰,葛全胜.人均历史累积碳排放3种算法及结果对比分析.第四纪研,2014,34(4):823~829.

[5]于胜民,高 翔,翟丽华,马翠梅.人均历史累积排放权概念的操作性定义及分配方案研究.气候变化研究进展,2010,6(6):456~460.

X321

A

2095-2066(2016)05-0212-02

2016-1-15

————不可再生能源

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)