多源流政策框架视域下的区域精神提炼研究

任 鹏,陈建兵

(1.东北大学 马克思主义学院,辽宁 沈阳 110169;2.西安交通大学 马克思主义学院,陕西 西安 710049)

多源流政策框架视域下的区域精神提炼研究

任 鹏1,2,陈建兵2

(1.东北大学 马克思主义学院,辽宁 沈阳 110169;2.西安交通大学 马克思主义学院,陕西 西安 710049)

多源流框架是认识区域精神的生成的“认知地图”,其基本特征是开明权威主导的动员模式。区域精神提炼中注重多元主体“主体式参与”的“积极动员”过程,修正了多源流框架关于源流各自独立运行的理论预设,也发展了议程设置的传统动员模式。这不仅是区域精神提炼过程中值得肯定的生成机制,而且是其他政策领域实现政策决策科学化、民主化的现实选择。

多源流框架;区域精神;政策过程

区域精神是区域文化建设的“核心”,她是一个地区通过其景观设计、规章制度、文化艺术以及居民行为方式等所展现出来的共有的价值观念和精神追求,是植根于地区的历史、体现于地区的现实、引领着地区未来,区别于其他地区的灵魂[1]。十七届六中全会以来,各地加快了文化建设的步伐,包括陕西、辽宁在内的20多个省(区)纷纷征集或更新了当地区域精神的表述语,甚至不少中小城市也都开始提炼本地区的城市精神,掀起了提炼区域精神的热潮。对这些区域精神的“诞生”过程进行科学分析,不仅是对当前文化建设工作科学性和有效性的“检测”,也是对我国地方政府政策创新模式的有益探索。

一、引论

依据作用对象的差异,我们可以把改革开放以来区域精神提炼的历史从总体上划分为“两个阶段”。从20世纪70年代末期改革开放开始到20世纪90年代末期,可称为区域精神提炼的“示范利他”阶段。这一时期,只有在改革开放中先试先行的少数地方提出了区域精神,如“小岗精神”、“深圳精神”、“浦东精神”等。由于这些地方被视为改革典型,其区域精神往往是由上级宣传部门负责总结和宣传,用以发挥示范作用,激励其他地区的改革[2]。进入新世纪以后,“精神渴求”日趋普遍和强烈,相当一部分地区开始自发提炼或响应中央号召积极提炼区域精神,并在本辖区内进行广泛、深入的学习宣传和参与动员,以支撑其经济社会发展,可称作是区域精神的“自我激励”阶段。这一阶段又以2011年的十七届六中全会为分界点,区分为“个别发端时期”和“提炼热潮时期”。2000-2010年,“自我激励”型的区域精神提炼开始在个别地方发端,并以相对平稳的增速不断扩大,如浙江(2000年、2005年两次提出)、广东(2003年)、山东(2003年、2007年两次提出)、上海(2003年提出、2007年完善)、江苏(2005年)、河北(2006年)、甘肃(2007年)、青海(2007年)、重庆(2007年)、四川(2009年)等。2011年十七届六中全会后,“区域精神”的提炼开始提速,掀起了“区域精神运动”的热潮。陕西(2012年)、辽宁(2013年)是这场运动中的典型代表。

与“区域精神运动”兴起的实践相伴随,理论界对这一现象进行了密切关注和深入分析,主要集中在区域精神的功能和作用、提炼区域精神的原则、区域精神的“诞生”过程、区域精神的培育、对区域精神“热”的反思等五个方面。

这些现有研究对理论上深化认识区域精神、实践中科学提炼和培育区域精神,具有非常重要的参考价值。但囿于缺乏将“区域精神”提炼与转型期主流意识形态创新、区域竞争、政策创新等重大主题进行关联思考,以及研究方法的缺陷,当下对“区域精神”的探讨大多停留在“就事论事”的工作总结层面,阐释性分析居多、建构性分析较少,结构性静态分析居多、动态过程性分析较少,无法科学、深入地揭示区域精神提炼中各方行为者如何“互动”以形塑区域精神的表述。因此,深化区域精神研究,本身就需要对区域精神的提炼过程进行学理性审视。

二、多源流框架的适应性反思和创造性转换

在对公共政策制定过程进行分析的理论范式中,多源流模型以其深入、持久、独到的实证考察,精彩地勾勒了议程设置、备选方案形成过程中行动者和影响因素的互动框架——具有不同运行规则的问题溪流、政策溪流以及政治溪流,在政策企业家的努力下汇合在一起,形成开启政策议程的不可阻挡的“洪流”。这一理论已经成为西方学界政策形成领域最有影响的解释模型,也被国内很多学者借鉴用来分析我国公共政策议程的设置问题。

当前借用多源流框架进行议程分析主要有两个取向:一是对具体政策出台过程和背景的描述性研究;二是对政策变迁的解释性研究。在研究方法上以实证案例分析为主,在研究的政策主题上呈现不断拓展之势,涉及环境保护、校车安全、养老保险、房屋拆迁、食品安全、公共交通、收容制度、突发事件管理等社会领域;以及区域发展、土地承包、个人所得税、科技政策等经济领域;村民自治、选举机制等政治领域;教代会、高校扩招、师范生、大学生创业、异地高考、保送生、专业学位、助学贷款、独立学院、教育改革、成人教育、科普等教育领域。多源流政策框架研究疆界的不断扩展,充分显示了政策过程问题的研究活力以及多源流框架的解释力和影响力。

纵观现有研究发现,国内学界对多源流框架的探讨在不断深化,已经实现了从单纯的理论引介和评述转向理论的应用性研究,乃至进一步的理论的本土化扬弃。但是,也存在着一些不足。

一是缺乏关于理论适应性的前提性追问,仍然停留在机械套用阶段。多源流框架是金登教授在对美国联邦政府政策议程设置和备选方案阐释的诸多案例进行实证分析的基础上建构的理论模型,而不同的政治体制、文化背景、经济发展程度之下,是否存在相互独立的问题溪流、政策溪流以及政治溪流,各条溪流“边界”的界定又是否切合我国政策过程中的实际情况?问题溪流中的“焦点事件”与政治溪流中的“国民情绪、公共舆论”,在诸多案例的分析演绎中相互交织在一起;“国民情绪、公共舆论、选举的结果、政府的变更以及国会的人员调整”[3]21等政治影响因素的概括与我国的国情并不完全相符。王绍光曾经根据议程提出者和民众参与程度的不同,把我国的议程设置模式归纳为六种模式[4]86-99,其中,在内参模式、借力模式和上书模式中“政策流”——政策智囊们也可运用内参、借力、上书等方式敲开“政策之窗”。而金登的多源流理论则断定,只有问题流或政治流可以单独打开政策之窗,形成“问题之窗”和“政治之窗”,如果再加上合适的解决办法或备选方案,只是使一个项目从“政府议程”转变为“决策议程”的可能性明显增强[3]219-224。即使西方学者自身也注意到了类似的问题,对理论进行了修正,将政治溪流中“国民情绪、利益集团、政府换届整合为一个概念变量——执政党的意识形态”,以回应“那些拥有相对集权的政治系统和有强有力政党的国家”[5]103。但是,国内的大多数研究肯定了多源流框架的强大解释力,却未对其进行适应性反思和创造性转换,只是在“削足适履”地借用多源流框架,使看起来“很新潮”的理论模型,很可能变成“束缚研究者手脚的紧身衣和遮蔽他们视野的有色镜”[6]。

二是缺乏科学的政策类型划分意识。运用多源流框架来进行分析的政策主题很多,但这些分散的研究议题的“蔓延”又使问题和理论“聚焦”[7]的可能大大降低。尤其不同类型的政策,如分配政策、规制政策、构成性政策、再分配政策,因政策影响群体的范围(成本-收益)、政策作用方式等方面的差异,在议程建构和形成过程中,其问题溪流、政策溪流以及政治溪流的运行规律应该不尽相同,如果忽视这种差异,就会陷入“自说自话”的割裂和矛盾中,无法实现多源流理论的整合性研究和应用性发展。比如,有学者通过选取不同的案例,对金登的多源流框架进行了“本土化”创新。王程韡以我国科研不端行为处理政策议程为例,指出了多源流在我国政策实践中的非完全独立性,认为政策源流相互交织、“不断重新界定”进而推动着政策议程的发展,据此提出了政策议程的“多层流”模型[8]。毕亮亮通过深入解析江浙跨行政区水污染事件的政策演变过程,也指出“问题源流、政策源流及政治源流三者并非彼此独立”,但各源流的出现存在一定的先后顺序,遵循“问题源流——政治源流——政策源流”的单向演进机制[9]。这两位学者对多源流框架的创造性转换都是难能可贵的,也为本文的研究提供了启示。但政策分类意识的匮乏,使其都意图作为多源流框架应用的“中国标准”,阻碍了研究的进一步深入。所以,科学的政策类型定位,应该成为研究和梳理政策议程设置过程和政策创新过程的重要前提。

三是对区域精神等意识形态问题进行政策科学实证分析的缺位。多源流框架的应用性研究涉及了众多主题,但是区域精神等意识形态领域政策的过程分析却被忽视了。对区域精神,很多学者认为学术含量不高,其研究也多停留在对策性或规范性的政治文化解读上,“政策科学意义上的经验性、实证性描述和解释几乎是空白”[10]72,对于区域精神的政策“生产”过程及其机制进行研究的论著更是少见。但是,科学化的政策决策,不仅仅局限于社会管理或者高等教育领域,区域精神的提炼同样需要科学的政策理论的指导,实践中各地“集中民智、汇集民意”[11],专家学者参与讨论、万众投票参加评选,开放的区域精神提炼过程,已经为我们进行科学决策上了很好的一课,也为多源流框架的应用性研究提供了极其生动的素材。

实际上,在我国的政策议程构建实践中,多源流框架中的问题溪流、政策溪流以及政治溪流并非完全独立,但这并不影响每个源流依然可以拥有自己的“生命”[5]106。朱旭峰、王程韡、毕亮亮等学者的研究已经为此做了很好的证明。而且,源流的相互依赖本身具有重要的政策过程意义,因为这样任何一个源流的改变都将会导致或促使其他源流发生改变,而不仅仅是在“政策之窗”打开的时候三个源流才相互作用。在这种情况下,藕合过程的偶然性会大大降低,政策过程的目的性和战略性更强。而“注重战略目标的实现,强调从大环境和具体情况出发”,恰恰是我国“游击式政策”[12]的突出风格。所以,金登教授多源流理论的基本框架是适合借用来对包括区域精神提炼在内的政策过程进行学理分析的,它为我们在面对“流动的人员、偏好选择问题、技术不清晰”等模糊性条件下的政策制定问题时[5]94-95,提供了一张清晰的“认知地图”。只是对源流的界定和作用机理的分析,需要我们进行适应性验证和创造性转化。

首先,从源流的边界划分来看,指标比较、焦点事件、项目反馈等问题发现和凸显机制,也是我国政策议程设置中问题建构的重要方式。对于“焦点事件”与政治溪流中的“国民情绪、公共舆论”,前者强调的是“事件本身”,而后者侧重的是事件引发的“政治效应”,他们确实各不相同又相互交织,进一步证实了多源流的非完全“独立性”。在政策共同体的界定上,金登教授将其看作是包含官僚、国会成员、学者和思想库中的研究人员的网络,这与我国的实际情况不完全相符。作为倡导“人民民主”的社会主义国家,政策民主化本身具有意识形态的高度正当性,而且随着公众政策素养的提高、政策参与渠道的畅通,征求公众意见已成为我国政策过程的“必要环节”,在政府官员和学者智库之外,普通社会公众自然成为政策共同体的重要成员。国民情绪、压力集团和政府变更等政治溪流主要维度的概括,也需要进行“中国化再造”。我国并不存在类似美国的职业化院外游说“压力集团”,转换为“相关压力群体”更为准确。国民情绪的概念确实模糊且难于把握,但她的确存在,而且对政策议程影响巨大,更不适合简单整合为“执政党的意识形态”,我们认为应该以予保留。至于政府变更,有学者指出,我国是共产党领导下的多党合作制国家,执政党和政府的换届并不会引起类似于选举制国家那样剧烈的政治格局和执政思路的周期性变化[10]70。但这个概念,它的深层意蕴反映的是政治精英个体和政治机构对政策过程的影响,这在我国的政策创制实践中是极其频繁和常见的。此外,作为“单一制”国家,在我国地方政府的政策创新中,中央的政策意图是非常重要的影响变量,而且它往往体现了执政党的意识形态。介于此,我们将其重新界定、统称为“政治权威”。

其次,在多源流的作用机制上,由于“政治权威”在我国政策议题建构中具有特殊作用,政策源流一旦引起“权威”的关注,一样会使议题进入政府议程,问题源流、政治源流和政策源流都有敲开“政策之窗”的可能。至于多源流的演进机理,是遵循“多层流”模型、还是单向度规律,哪些源流会在议程构建中起到主导作用,则会因具体政策类型而异。借用任峰、朱旭峰对我国公共政策类型的划分[10]70-71,我们发现,在限制型政策中,问题流和政策流是政策议程设置的主要动力,国民情绪、政治权威关注等“政治流”往往是“后发”变量。在分配/再分配型政策中,相关压力群体的“政治流”和“政策流”则成为政策议题建构的主要动力。在体制型政策中,相关压力群体与政府联系紧密,且政治权威的关注度也很高,此时政治权威往往会动员意识形态资源、积极建构问题溪流,打破来自压力群体的政策阻力。在公共意识形态型政策中,压力群体与政府联系松散,而政治权威关注度较高,政治权威、国民情绪等“政治流”成为主导性力量,政策建构的目的性和战略性突出;包括社会公众在内的政策共同体会被有效动员起来,成为政策过程的积极参与者,“问题流”影响较弱。

三、区域精神提炼过程的多源流分析

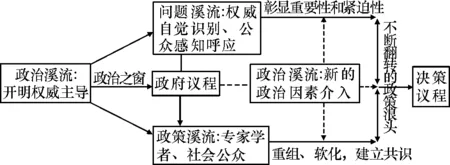

区域精神的提炼,是各省(市、区)深入推进社会主义核心价值观建设,总结提炼本地区核心价值理念的过程。从本质上讲,她体现的是各个地方意识形态政策的创新过程。从政策科学的角度来对这一过程进行分析,可谓“适得其理”。从政策类型上来看,区域精神的提炼属于“公共意识形态类政策”,相关压力群体与政府联系松散,而政治权威关注度较高。在议程设置的基本特征上,表现为“开明权威主导的动员模式”,政治溪流尤其是政治权威的作用更为突出。往往是“先有政策议程、后有公众议程”,在确定了提炼区域精神的政策议题之后,决策者才“千方百计引起民众对该议程的兴趣、争取他们对该议程的支持、参与”。[4]89政策溪流、问题溪流随后开始活跃起来,并与政治溪流一起在“互构”中,催生出具有广泛共识的区域精神。

为了验证和进一步细化这一理论假设,我们选取了陕西、辽宁两地区域精神表述语的提炼过程作为分析对象,研究他们的议程设置和政策形成机理。陕西、辽宁两地区域精神的表述语分别于2012年5月、2013年11月向社会发布,属于“区域精神运动”较为成熟阶段的精神成果,且无论从经济发展水平,还是文化建设、政府治理情况来看,陕西、辽宁在“样本的接近程度”[13]上都可以很好的代表全国的均值水平,从而不仅在信息的“易得”上,也在样本的“代表性”上具有了解读的典范意义。而且选取两地,也便于在区域精神提炼具体政策细节上的信息互补,以作案例研究的“深度描写”[14],使研究结论更为可靠。

从表述语的具体形成过程来看,陕西、辽宁两地大致都经历了三个不同阶段。第一阶段,地方政治权威积极动员,打开“政治之窗”,即表述语的公开征集阶段。为响应中央推动文化大发展大繁荣的政策倡议,陕西省委宣传部、省文明办等部门和辽宁省委宣传部分别于2011年10月和2011年12月召开新闻发布会,面向全社会征集新时期区域精神的表述语。第二阶段,地方政治权威建构“问题流”和“政策流”,即表述语的社会讨论和专业研究阶段。通过选择性刊登群众来信、组建专业研究团队、适时发布评论文章、召开座谈会、编辑出版相关书籍等方式,陕西和辽宁的“政策企业家”积极营造和引导表述语社会讨论的良好氛围,建构起区域精神政策议题的“问题溪流”和“政策溪流”。第三阶段,“三流”交汇,进入决策议程,即表述语备选方案选择以及表述语发布阶段。经过群众推荐、专家的梳理和各界人士的讨论反馈,以及“政策企业家”的筛选、政治权威的审定,“三流”交汇,两地区域精神表述语的备选方案正式形成,进入决策议程。不同的是,在备选方案形成后,辽宁又组织了群众投票评选,“政治流”中国民情绪、公共舆论的作用更为凸显,而陕西则直接进入决策议程,并于2012年5月省第十二次党代会报告中正式发布,执政党的意识形态色彩表现更为充分。

介于陕西、辽宁两地精神提炼时间节点、步骤的高度雷同,为了在具体案例分析中对过程性内容解读的便利性以及研究结论的“概推性”,我们对两地的精神提炼过程进行了整合,以SL地区作为代称。

图1 SL地区精神提炼中开明权威主导的政策过程模式图示

1.“政治之窗”开启,区域精神提炼进入“政府议程”

SL地区精神的提炼过程肇始于2011年,当年SL省委全会审议通过了《关于贯彻落实党的十七届六中全会〈决定〉加快建设文化强省的实施意见》,其中把征集提炼和培育弘扬区域精神,作为加强社会主义核心价值体系建设的一项重要任务。“实施意见”是SL省委因应落实党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的具体举措,这一意图在文件的标题中也充分地体现了出来。所以,在新时期SL地区精神议题建构的过程中,政治溪流中中央的政治意图是最为关键的影响变量。分权化背景下的地方政府有追求自主行动空间的“中国特色财政联邦主义”[15]的倾向,但在涉及意识形态问题的政策上,“分权化威权主义”[16]的概括更符合其行为实际。所以,地方政治权威对中央政治意图的积极回应,地方和中央政策之窗的有效对接,开启了新时期SL地区精神提炼的“政府议程”。但是,正如金登教授所预言的那样,虽然打开“政治之窗”,进入了“政府议程”,可是如果缺少来自问题溪流、政策溪流的汇合,“没有合适的备选方案,不能够发现问题或问题不太紧迫,那么该主题在决策议程中就会转瞬即逝,无法从政府议程状态转为决策议程”。[3]224要成功地从“政府议程”跃升到“决策议程”,必须有效建构问题溪流、政策溪流,推动三流的“耦合”。

2.“问题溪流”、“政策溪流”在政治权威主导下得以积极建构

SL地区精神的提炼从政府议程进入决策议程,群众性讨论活动新闻发布会是一个重要的“关节点”。

在发布会上,SL地区省委宣传部向社会公众介绍了开展新时期区域精神群众性讨论活动的安排部署情况。其中,开展群众性讨论活动、总结提炼弘扬新时期地区精神的重大意义是发布会开篇介绍的重要内容。这实际上是通过“价值观衡量,对理想状态进行比较”[3]137-139,公开指出了SL地区精神提炼议程中的“问题溪流”,而且道出了这一问题的重要性和紧迫性,说明了提炼地区精神是“正当其时、正对其症”的决策,而在金登教授看来恰是——越重要、越紧迫的问题被提上政策议程的可能性越大。之后,SL地区报刊刊载了众多读者来信。引人注意的是一位教授致信谈到,SL地区给有些外地人的印象——粗鲁、不文明、说脏话、忽悠人、不诚实……而通过开展区域精神讨论,解决一些实际问题,不久的将来,SL地区一定会以崭新的精神面貌出现在国人面前。[17]这封“教授来信”在SL地区报刊要闻版的刊出,以及之后这位教授多次接受采访、出席研讨会介绍“自己的来信”,从社会公众的角度进一步汇集了区域精神提炼的“问题溪流”,强化了问题共识,也凸显了政治权威进行问题建构和共识动员的积极策略。

发布会上,另一重要“政策事件”是SL地区群众性讨论活动领导小组以及精神研究课题组的成立。讨论活动领导小组相当于金登教授理论中的“政策企业家”,他们是地方政治权威的代言人,负责讨论活动的组织实施和指导检查,为“政策制定系统发挥着使原先分离的溪流相结合的作用”。如果没有“政策企业家”的组织、协调和推进,这三条溪流的汇合是不可能发生的。好的政策建议会因为缺乏倡导者而不能被采纳,“问题会由于没有解决办法而被束之高阁,政治事件也会因为缺乏有创造力的高明建议而得不到利用”。[3]137-139

精神研究课题组则是“政策溪流”的主要代表,但政策建议并不仅是专家们的“特权”,为了使表述语准确体现SL地区的精神风貌,讨论活动领导小组的“政策企业家”们采取了群众征集和专家研讨同时进行的方法,齐头并进、相互借鉴。课题组专家通过召开专题研讨会、出版著作,逐渐在政策共同体内部形成共识。同时,“政策企业家”又策划专题访谈节目,组织专家们适时在主要新闻媒体发布自己的研究成果,“以‘软化’更加广泛的公众,使公众习惯于新的思想并且逐渐接受他们的政策建议”[18],进而有效引导群众讨论活动的深入推进。在这些四处漂浮的“政策原汤”中,“不同的思想之间相互碰撞,并且以各种各样的方式彼此结合”,有些政策建议则比其他的政策建议更加受到重视,这些受重视的建议按照某些标准经过选择,集合起来,形成一个更为有效、简短的思想目录[3]148。

3.三条“溪流”交汇推动区域精神的提炼进入决策议程

结合群众征集意见和专家研讨,“政策企业家”们从几百万人参与讨论形成的上万条表述语中进行遴选,并面向社会各界征求意见。SL地区省委领导们对区域精神的提炼都非常重视,多次询问征集工作的进展情况,在征求个人意见时,有领导同志立足于经济社会现实发展的需要,会特别强调某些表述语。这既体现了政治因素对政策溪流的影响,又反映了问题溪流的作用——解决现实问题的需要,他们共同“型塑”着政策溪流的演进。

通过对反馈结果的认真梳理,“政策企业家”们又结合理论课题组的研讨情况,进一步对表述语进行精简。这样一组集合了专家学者、广大群众、高层领导智慧和心声的表述语,又经过字斟句酌的打磨,通过新闻媒体向社会公布,接受为期一个月的群众投票评选。这既是政策溪流中“政策共识”的输出,也是政治溪流中“国民情绪”的表达。在“政策企业家”的精心组织、谋划下,三条“溪流”已经实现了交汇、融合,并形成“不断翻转的政策浪头”,推动区域精神的提炼从政府议程进入决策议程。

在群众投票评选的基础上,由SL地区省委宣传部部务会研究确定了3条表述语,报请省委常委会审定。最后,又征求了各方意见,对表述语措辞进行了适当调整完善,正式向社会发布。这一过程会受到新的政治因素的影响,比如辽宁最终确定的精神表述语更鲜明地突出了辽宁的“爱国”情怀,很好地体现了习近平总书记在2013年全国两会期间参加辽宁代表团审议时和2013年8月底来辽宁考察时的重要讲话精神。这一调整进一步显示了区域精神提炼这一政策议程由“开明权威主导的动员特性”,“政策溪流”与“政治溪流”并非相互独立,而是相互交织、良性互构。这种注重多元主体“主体式参与”的“积极动员”过程,明显区别于传统的“五阶段”动员模式,即运动开始,发出文件——层层传达、普遍宣传——认真学习、深刻领会——抓住典型、以点带面——统一思想、贯彻落实[4]89,使政策制定在保持有序推进的前提下,实现了“公平、效率与秩序的有机统一,科学化、民主化和合意化的有机统一”[19]。

四、结语:政策过程科学化、民主化的现实选择

SL地区区域精神的提炼过程,是区域精神诞生过程的代表性“缩影”。在当前各地对区域精神提炼工作的“文学化”总结中,区域精神都经历了这几个阶段:酝酿部署-征集主题词(包括成立课题组进行专题研究)-初步筛选-政府敲定-官方公布。如广西精神、湖南精神、江苏精神、山西精神等,也都用“文学化”的描述着重强调精神的诞生是“充分发动群众参与,广泛听取各方意见”[20]。所以,“开明权威主导的动员模式”,应该是区域精神提炼等意识形态政策生成的共性规律。

有学者在对区域精神提炼中“权威主导的动员”特性进行反思时,指出各地提炼出的区域精神共性有余而个性不足,“开放”、“包容”、“创新”、“爱国”、“诚信”等词在各地区域精神的表述语中“频繁”出现,没有体现区域的个性和特色,远不如“娱乐版区域精神有味”;此外,借助于某家机构的网络在线调查,他们断定区域精神缺乏群众的共识基础,进而质疑区域精神到底是领导意志还是市民共识?[1]49-54批判性反思是科学理论的重要品质,这种理论研究的态度值得肯定。列宁曾经说过,“马克思认为他的理论的全部价值就在于这个理论‘按其本质来说,它是批判的和革命的’,”而且这是“马克思理论的全部精华”。[21]但如果只是停留在对政策结果的“现象学否定”上,而罔顾政策过程和政策背景的“解释学追溯”[22],则难免武断和偏颇而背离马克思主义的革命性批判的本意。中华大地是区域精神生长的大舞台,区域精神不仅是地区精神风貌的写照,也应该生动展现民族精神和社会主义核心价值观的时代要求。所以,在SL地区精神表述语提炼中,专家组的一个重要共识就是表述语的概括“既要考虑SL地区的独特个性,同时也不能回避在国家建设中的精神共性”。而且,精神的特色,不仅体现在表述词语的差异上,更显现在各地对表述语意蕴的个性化阐释里。但是,在价值多元化乃至价值冲突的转型时期,公众对个性、特色更加追崇,而对共性、共识的认同度降低。这种局面,恰恰更需要我们积极构建包括元共识(态度性共识)、主导性共识(社会主义核心价值体系)和愿景共识(中国梦)在内的区域精神的共识基础[23]。至于网络在线调查,它远不能和民意直接划上等号。“2013年第31次互联网调查报告”中披露,虽然我国的网民数量已经达到5.91亿,但在知识结构上,高中及以下学历的占比79.8%;在职业结构上,人数最多的两个群体是学生和个体户(自由职业者),分别占比26.8%和17.8%[24]。精神表述语的征集和评选也都通过网络、报纸、电视等媒介进行广泛的调查和宣传。

从更深的层次上来看,学者们的反思实质是在追问政策过程中政治权威与社会参与的关系,涉及的是现代化转型中国家与社会关系的处理。现代国家治理体系的建构、抑或政策过程科学化的推进,必须一方面要避免原有结构的政治权威在变革中过度流失,从而保证一定的社会秩序和动员能力,而另一方面为了保证这种权威真正具有“现代化导向”,又必须防止转型中的权威因其不具外部制约或社会失序而发生某种“回归”。[25]现代化需要社会化的推进,需要扩大社会自身的机制、要素在公共秩序供给中的比例,而这将导致国家政治权威在变革中的流失以及随之而来的社会的行为失范、失序。要想避免因为社会化出现的这种动荡和不稳定,这就需要保证国家一定的社会秩序和政府动员的能力,进行社会化指导——这表明社会化离不开国家指导,或曰社会化离不开“现代化导向”的国家化。瑞典学者冈纳·缪尔达尔在考察南亚地区贫困问题时发现,这一地区的国家无论是采用民主制度还是独裁制,但都是“软国家”,决策无法执行,国家意志难以贯彻,因而难以摆脱社会落后,尤其是经济落后的状态[26]。塞缪尔·亨廷顿也从政治参与和政治制度化水平的对比角度揭示出发展中国家社会政治衰退的根源,强调了政治秩序的重要性。

后发外生型国家对国家化指导和政治权威的要求,是由其特定的社会状况决定的,从内部条件来看,“最主要的还是因为国家工业化发展水平从整体来看仍然很低”[27]。如果在这种情况下,勉强借用西方代议制的“外套”,只能导致极端的腐败、堕落和胡作非为。而从外部环境来看,后现代化国家还要面临激烈的国际政治、经济的竞争和压力,没有一个稳定的、高效的政治中心来动员全体民众集中有限的资源,可能一事无成。上述对SL地区精神提炼过程的分析,也充分表明,如若缺乏“政策企业家”等政治权威的积极介入,问题溪流、政策溪流和政治溪流的融合是不可能实现的。即使在美国的政策制定舞台上,政府等政治权威“扮演的角色也是居于首要的地位”[41]。所以,“开明权威主导的动员模式”,不仅是区域精神提炼过程中值得肯定的生成机制,而且对其他政策领域实现政策决策的科学化、民主化具有极其重要的借鉴意义。

[1] 孙照红.“城市精神”热现象的透视和反思——基于半月谈“我心中的城市精神”网络调查[J].北京社会科学,2013(3):49-54.

[2] 张佳俊.精神互动与主流意识形态重构——中国模式视野中的“区域精神运动”[J].经略,2012(14):98.

[3] 约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌译,北京:中国人民大学出版社,2004.

[4] 王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006(5):86-99.

[5] 尼古拉斯·扎哈里尔迪斯.模糊性、时间与多源流分析//政策过程理论[M].上海:上海三联书店,2004.

[6] 王绍光.“接轨”还是“拿来”:政治学本土化的思考//祛魅与超越:反思民主、自由、平等、公民社会[M].北京:中信出版社,2009:5.

[7] 许倬云.北美中国学——研究概述与文献资源[M].北京:中华书局,2010:5-6.

[8] 王程韡.从多源流到多层流演化:以我国科研不端行为处理政策议程为例,科学学研究[J].2009(10):1460-1467.

[9] 毕亮亮.“多源流框架”对中国政策过程的解释力——以江浙跨行政区水污染防治合作的政策过程为例[J].公共管理学报,2007(2):36-41.

[10] 任锋、朱旭峰.转型期中国公共意识形态政策的议程设置[J].开放时代,2010(6):70-72.

[11] 童曙泉 金可.“北京精神”诞生记[N].北京日报,2011-11-04(3).

[12] SEBASTIAN HEILMANN ELIZABETH J, PERRY.Mao′s Invisble Hand:the political foundation and adaptive governance in China[M].Cambridge:Harvard University Press,2011:1-25.

[13] 艾尔·巴比.社会研究方法[M].邱泽奇译,北京:华夏出版社,2009:190.

[14] 克利福德·吉尔兹.地方性知识——阐释人类学论文集[M].王海龙、张家瑄译,北京:中央编译出版社,2000(3):47-48.

[15] GABRIELLA MONTINOLA,YINGYI QIAN BARRY R.WEINGAST.Federalism,Chinese Style:The Political Basis for Economic Success in China[J].World Politics,1995(1):50-81.

[16] LANDRY PIERRE.Decentralized authoritarianism in China:the Communist Party′s control of local elites in the post-Mao era[M].New York :Cambridge University Press,2008:2-19.

[17] 韩秀晨.“辽宁精神”大讨论十分必要[N].辽宁日报,2012-05-11(A02).

[18] 姚志伟.陕西精神 引领三秦[N].陕西日报,2012-11-14(10).

[19] 沈鹏超 杨洋.公共政策制定过程中的行政伦理考量[J].人民论坛(中),2011(10):72-73.

[20] 蒋锦璐.“广西精神”诞生记[N].广西日报,2012-01-05(4).

[21] 列宁.什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人?[M]//列宁选集(第1卷).北京:人民出版社,1972:81.

[22] 任鹏.论政策冲突中地方政府的选择策略及其效应[J].公共管理学报,2015(1):34-45.

[23] 任鹏 娄成武.孝文化视角下当代中国价值观念的冲突及其调适[J].东北大学学报,2014(3):274-279.

[24] 中国互联网信息中心.中国互联网发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201307/,2013-07.

[25] 邓正来.关于“国家与市民社会”框架的反思与批判[J].吉林大学社会科学学报,2006(3):5-9.

[26] 冈纳·缪尔达尔.亚洲的戏剧:对一些国家贫困问题的研究[M].谭力文,张卫东,译.北京:北京经济学院出版社,1992:31.

[27] 朴正熙.我们国家的道路[M].陈琦伟,等译.北京:华夏出版社,1988:153-155.

(责任编辑: 司国安)

Review on the Refining Process of Regional Spirit from the Multiple-Stream Framework

REN Peng1,2,CHEN Jianbing2

(1.School of Maxism,Northeastern University,Shenyang 110169,China;2.School of Maxism,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China)

The Multiple-Stream Framework provides us a clearly cognitive map to understand the generative process of Regional Spirit.Enlightened authority to dominate the mobilization process is its essential feature.From the perspective of the Multiple-Stream Framework,this paper finds that refining regional spirit focuses more on the process of "multiple subjects to participate in subject style" and the "active mobilization" process.It fixes the theory of the origin framework about streams operated independently and improves the traditional mobilization model on agenda-setting.Therefour,it is not only a positively generating mechanism in distillation process of regional spirit,but also provides realistic choice to make policy decision scientifically and democratically in other policy areas.

the Multiple-Streams Framework; regional spirit; policy process

10.15896/j.xjtuskxb.201601016

2014-06-17

教育部人文社会科学基金项目(14YJC710003);辽宁省社会科学基金资助项目(L14BSZ033)

任鹏(1982- ),男,东北大学马克思主义学院副教授,西安交通大学马克思主义学院博士研究生;陈建兵(1976- ),男,西安交通大学马克思主义学院副教授。

C93-03

A

1008-245X(2016)01-0130-07