产业政策实施下的补贴与投资行为:不同类型政策是否存在影响差异?*

韩 超 孙晓琳 肖兴志

产业政策实施下的补贴与投资行为:不同类型政策是否存在影响差异?*

韩 超 孙晓琳 肖兴志

(东北财经大学产业组织与企业组织研究中心 辽宁大连 116025)

尽管对新兴产业进行政策扶持已经成为全球主要经济体的重要选择,但政策目标与产业发展现状之间的政策实施偏差表明仍有必要对产业政策进行综合分析。以中国的战略性新兴产业政策文本为基础,本文构建了基于供给、需求与环境分类的相关政策指数,并以此分析异质性产业政策与政策组合对企业投资决策的影响。研究发现:供给型政策稳健的促进了政府补贴的获取,但其同时抑制了企业私人投资。考虑企业异质性约束下政策影响后,本文发现供给型政策抑制了高生产率企业获得政府补贴的趋势。考虑区域差异时,分析发现供给型政策对企业私人投资的抑制作用在中部更为明显。

产业政策 政策差异 政策组合 企业投资

一、问题的提出

中国于2010年10月出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下文简称《决定》),计划战略性新兴产业占GDP比重2020年达到15%,以应对新一轮技术革命与国际竞争,为实现这一目标战略性新兴产业需要保持20%以上的增长率。为此,自《决定》发布(尤其是2011年)以来,中国在部委层面已累计发布重点领域各类规划30余项,发布财税、金融和相关管理政策措施70余项,其他相关政策200余项,同时省级层面也出台了众多扶持政策,扶持政策是战略性新兴产业发展过程中不容忽视的重要力量,也是审视战略性新兴产业发展的重要观察视角。另一方面,代表未来产业发展方向的战略性新兴产业,其仍并未明显摆脱传统产业发展过程中存在的“产能过剩”、“重复投资”等问题(余东华和吕逸楠,2015),背后隐藏的政策作用机制亟待分析。

自二次世界大战以来,发展中国家为了保护幼小产业或者为了保护本土产业提高其对发达国家的竞争力,产业政策开始兴起,并在二战后的前30年无可争议的促进了产业发展(Aghion, P. et al.,2015)。2008年金融危机以来,学界对政府放任的经济政策也产生了质疑,新一波产业政策在全球又开始涌现。具体到当前的产业政策而言,从新一轮全球竞争趋势以及各国政府采取的策略看,政府引导产业发展已经成为主要国家的工具选项,其实施影响的初衷无疑是帮助产业发展。对于中国而言,由于市场发展相对滞后,创新基础不足,政府通过扶持基金、补贴、市场规范以及需求引导等能够引导企业进行技术创新(Motohashi和Yun,2007)。具体到战略性新兴产业,降低企业创新风险,提高创新收益是扶持政策首要的政策导向目标(韩超,2013),也应当是政策制定以及实施的基本出发点(黄永春、祝吕静和沈春苗,2015)。但是,从战略性新兴产业发展实际看,政策目标与实施间可能存在一定的结构性偏离,旨在鼓励创新的扶持政策可能在企业层面产生扭曲,存在由“技术导向”向“投资导向”偏移可能(黄永春、祝吕静和沈春苗,2015)。

从现有研究看,对于政策扶持与战略性新兴产业发展的认识,韩超(2013)以新能源产业特征为基础,结合全球产业竞争态势给出了战略性新兴产业政策扶持逻辑。从政策的分类看,扶持政策有多种,包括补贴、信用担保、税收优惠、需求引导等,从政策实践看补贴在产业发展中应用范围最广,同时也更多受到学界的关注(肖兴志和王伊攀,2014;余东华和吕逸楠,2015),研究大多认为:现行补贴政策有较大倾向导致产业非理性发展并可能引致产能过剩。补贴政策可以直接触及扶持政策的核心要素对其研究十分必要,但对其他类型扶持政策作用机制分析仍然很有必要,以此才能更综合认识当前中国战略性新兴产业扶持政策。从现有研究看,对于其他非补贴性政策的分析,有学者给出了综合性的扶持政策框架(贺俊和吕铁,2012),另外有学者结合技术赶超背景综合研究认为扶持政策与战略性新兴产业发展可能存在匹配偏差现象(Liu et al,2011),但整体而言仍然缺乏将产业发展实际与政策实施联系到一起的经验分析。

以上研究对于揭示中国战略性新兴产业扶持政策内在作用机制,完善调整相关政策给出了丰富的经验依据,但仍有不少细节有待完善。其一,现有研究往往以扶持政策的实施结果,尤其是以补贴金额作为政策影响的代理变量,其内在含义是在政策实施与产业扶持结果间建立直接线性关系,即跳过政策对新兴产业发展结果影响的内在机理,以结果变量代理政策变量。同时,政策实施结果作为政策代理变量的处理方式可能会面临较为严重的内生性问题,带来估计偏误,影响估计的无偏性。这是因为实施结果可能与企业特征存在显著的关系,而这一关系将会影响政策内在机理的揭示。其二,现有大多研究仅将扶持政策聚焦到补贴政策,这一处理虽然对于深刻揭示补贴政策影响具有重要意义,但这一处理忽视了其他政策影响,无法反映扶持政策之间的关系。而且,在分析补贴政策时,如果未能有效控制其他扶持政策影响,则会带来遗漏变量问题,进而也会影响估计结果的稳健性。其三,现有研究忽视了扶持政策的系统性特征,即忽视了不同政策间影响差异以及不同政策间组合关系(如政策协同关系等)对产业发展的影响。为此,本文将研究视角由补贴政策上升一个层次直接到政策层面,同时为了综合考察政策体系的影响,本文将扶持政策分为供给型政策、环境型政策与需求型政策,并分析其政策组合对战略性新兴产业发展尤其是其对投资与补贴行为的影响。本文其余结构安排如下:第二部分给出政策实施与企业行为选择间的内在逻辑;第三部分变量选择、构建过程与数据说明;第四部分给出基本估计;第五部分结合异质性特征进一步分析;第六部分总结全文并给出政策启示。

二、产业政策实施与企业行为选择的内在逻辑

促进战略性新兴产业发展的“产业政策”其实质是政府对产业活动的一种干预,其目标之一是通过政策扶持等方式在供给侧、需求侧以及环境方面创造产业发展的有力条件。适宜的政策扶持通过弥补市场失灵、引导创新以及资源重置等将有利于产业的健康发展(Aghion, P.et al,2015;Peters M. et al,2012)然而,仍有大量文献表明,政策扶持并未产生积极作用(De Long和Summers,1991;Gwartney et al.,1998;等)。政策扶持对产业发展的影响并不是简单线性关系,其作用机制与制度背景,产业发展阶段以及政策本身是否得以科学制定等均具有紧密联系。从政策作用效果看,私人投资无疑是考察政策作用的直接指标,这是由于在产业发展的初始阶段,私人投资是企业发展必备条件,政策能否引导企业扩大私人投资是考察政策效果的直接作用点。同时,作为政策实施的一个主要工具,政府补贴数量也是考察政策扶持的重要指标。现有将政府补贴与私人投资联系到一起进行分析的研究发现,政府投资不但没有拉动私人投资,相反政府投资在一定程度上还会挤出私人投资(张勇和古明明,2011;唐东波,2015)。他们认为产生这一问题的根源在于,政府投资在一定程度上挤占了私人投资的资本来源,增加了私人投资的融资成本(唐东波,2015),尤其在不健全的金融体系作用下,过度政府投资使得私人部门缺少可得资本,私人投资融资困难,进而无法扩大投资(张勇和古明明,2011)。本文认为还有一个深层次的原因,即补贴性扶持政策往往由于信息不对称和企业的事前逆向选择行为和事后的道德风险,产生政策依赖偏向(安同良等,2009;韩超,2014)。在这一逆向行为决定下,企业即便获得了资金补贴,也不会将资金用于生产经营和提高企业生产效率(余东华和吕逸楠,2015),在市场和政府双重失效的制度背景下,企业更有兴趣进行“寻补贴”投资行为,企业会投入大量的精力和社会资本来构建政治联系,而不是改善企业投资效率(肖兴志和王伊攀,2014),更不会进行更为长远的投资行为。

但是,以上研究将补贴结果视为产业政策,这一处理方式可能存在一些问题。以补贴金额等政策作用结果作为政策影响代理变量的做法,意味着研究设计跳过产业政策对新兴产业发展结果影响的内在机制,直接在政策出台与产业扶持结果间建立线性关系。这一处理显然忽略了政策出台与政策实施直接结果之间差异,显著影响政策估计的稳健性。大量文献表明,以政府补贴为代表的政策实施结果是内生于政策选择的(余明桂和回雅甫等,2010)。采用企业获得的政府补贴等作为政策代理变量,其内生性问题将会带来估计偏误,影响估计的无偏性。为此,可以寻找与企业特征无关的变量作为政策的代理变量,政策文本则是其中一个可行路径。政策文本的制定层次与具体企业而言相关性较弱,虽然存在具体企业影响政策制定的可能,但其作为一个大样本选择却不具备普遍性,即其内生选择的可能性较低,因而也就可以较大程度提升估计结果稳健性。

再者,政府扶持政策可以细分成不同类型的政策,不同政策的作用机制、作用方向对产业发展可能带来不同的影响。早在1950-1960年间学界就对不同政策的影响进行一定分析,主要围绕技术创新领域的需求拉动政策和技术推动政策影响差异进行激烈讨论(Dosi,1982)。需求拉动政策可能会引导市场需求,减少市场不确定性,增加预期总收入(Rosenberg,1969),但是鉴于未来需求不确定性等因素,需求拉动可能会带来市场锁定,阻碍企业的创造性,抑制创新(Dosi,1982)。供给层面的技术推动政策可以减少企业创新成本,但是它忽视了价格等市场经济情况对技术创新的影响,甚至可能对私人投资产生挤出效应(David et al.,2000)。通过对技术创新领域文献回顾可以发现,需求拉动性政策和技术推动性政策对技术创新都有显著的影响,但在不同的实践活动中,不同的外界环境下,针对不同的产业,又会产生不同的政策效果。基于不同类型政策的作用机制、作用方向及其带来影响可能也都不一样,因而政策制定、实施以及评估不能忽视不同政策间影响差异对产业发展的影响。具体到战略性新兴产业,那么不同政策类型也可能产生不同作用机制。理论上讲,供给型和需求型政策对新兴产业发展起直接的推动或拉动作用,而环境型政策力图提供有利的政策环境,起间接的影响作用。政府扶持政策是一个体系,单一地、过度地强调使用任何一种政策都可能对推动产业发展不利(张国兴等,2014)。

基于以上分析,本文认为政策扶持对于战略性新兴产业必不可少,其对战略性新兴产业发展的作用效果与特征制度背景有关,是典型的实证问题,其具体作用机制仍待进一步揭示。已有研究仅从补贴的视角分析产业政策且其大多以政策结果作为政策的代理变量,这一处理无论从政策识别的合理性,还是从政策影响的全面性而言,都存在较大问题。一个较为稳健的研究思路需要识别不同政策的影响,同时还应当尽量降低政策影响的内生问题,本文将在此方面进行分析,以更为合理的评价当前中国的战略性新兴产业扶持政策。

三、变量选择与数据说明

(一)战略性新兴产业政策识别与测度

从现有研究看,已有文献通过不同的视角来识别产业政策(Bronzini和Iachini,2014;宋凌云和王贤彬,2013),其得到的结论莫衷一是,即产业政策与产业发展之间关系并不具有稳健的一致性,其中有地区差异性原因,也有不同产业政策识别带来的对产业发展的影响差异,凸显了产业政策识别的重要性。关于产业政策的识别测度,现有研究很多采取政策实施结果作为政策代理变量,其可能产生估计偏误以及内生问题,进而影响研究结论可信度。为了考虑不同类型政策间的关系,同时避免可能的内生问题,本文摒弃以政策作用结果作为政策识别的研究策略,转而借助公共政策领域的政策文本工具进行政策识别与度量。更为一般性的视角看,产业政策工具可借鉴Rothwell和Zegveld(1985)的思想分为供给、需求与环境三种类型。其中,供给型政策是指政府通过人才培养、技术支持、资金支持、公共服务等方面,直接扩大要素供给,促进产业创新发展;需求型政策指的是通过政府采购、贸易政策、用户补贴、应用示范、价格指导等措施减少市场的不确定性,积极开拓并稳定战略性新兴产业市场;环境型政策指政府通过目标规划、金融支持、税收优惠、法规管制、产权保护等政策来影响发展的环境因素,从而间接影响并促进新兴产业发展。目前已有不少文献采取这种分类方式(程华和钱芬芬,2013;黄永春、祝吕静和沈春苗,2015;等),本文也采用这种政策工具分类法对战略性新兴产业政策工具进行比较研究。

为了刻画战略性新兴产业政策,本文通过国务院及各部委的官方网站、各战略性新兴产业技术协会网站、清华大学公共管理学院政府文献信息系统以及《战略性新兴产业观察》内刊等途径,采用网络数据采集、全文关键字检索等方法,收集整理了战略性新兴产业概念提出后的相关政策,即2011年1月1日至2014年6月30日的中央部委颁布的战略性新兴产业相关政策,进行梳理和分析,共得到416项政策文本,涉及国务院、财政部、国家税务总局、科技部等多部门。由于得到的政策较为混乱,本文对其进行了初步整理:对于同一部门发布,发文时间间隔在6个月(含6个月)内,且政策文件只是细微行业变化则将其整合为一个政策文本,①经过以上处理,本文删除118项政策文本,得到298项政策文本,在此基础上通过言辞和语意对政策文本按照三种政策类型进行细分分类,共得到供给型政策78项,环境型政策172项,需求型政策68项。②此外,由于不同政策的颁布主体不同其政策权重也不同,同时政策的法律效力不同其政策权重也不同,将两者结合构造政策权重系数则可以尽可能的反映政策实施效力。政策权重系数的设计不当将会显著影响本文的政策识别与研究结论,为了尽量的使用客观的政策权重系数,彭纪生、孙文祥、仲为国(2008)在对政策文本深入解读的基础上,结合专家学者、行政人员意见综合多次检验得到政策权重系数。从现有研究看,目前已有彭纪生、仲为国、孙文祥(2008),仲为国等(2009)以及张国兴(2014)等文献直接使用彭纪生、孙文祥、仲为国(2008)定义的政策权重系数。为了方便对研究结论进行比较,本文直接采用彭纪生、孙文祥、仲为国(2008)的权重构造方法,即:全国人民代表大会及其常务委员会颁布的法律,记为5分;国务院颁布的条例、各个部委的部令等记为4分;国务院颁布的暂行条例、各个部委的条例、规定记为3分;各个部委的意见、办法、暂行规定记为2分;通知、公告与规划记为1分。

政策量化只是将政策文本定量化,但其仍不能直接用于模型分析。将政策量化并以此构建模型进行分析的做法,始于Libecap(1978)对法律变革指数构建的开创性贡献,近年来国内开始有零星的文献出现(殷华方、潘镇、鲁明泓,2006;彭纪生、仲为国、孙文祥,2008,等),但是以上文献或者只是关注某一个具体政策,或者仅罗列细分政策措施进行研究,仅有的对政策进行分类的研究仅限于程华和钱芬芬(2013),但其仅考察了政策实施与产业绩效间关系,并没有解释微观层面机制问题。在以上研究基础上,本文对政策量化进一步指数化,依托企业样本以求在分析政策影响方向的同时得到内在机制。从政策的实施过程看,产业政策实施与发挥作用呈现一个时滞性,因而本文需要将政策量化在某个阶段统一进行指数化整理。同时,政策指数化又不能时间跨度太长,以避免政策指数化过度损害政策信息。为此,本文将政策按照半年一个周期进行指数化,以尽可能的减少政策信息损失,同时也可以方便的依托上市公司数据进行分析。具体的,本文按照战略性新兴产业分类构造不考虑政策权重的供给型政策变量、需求型政策变量、环境型政策变量,分别采用每半年内相应政策算术加总得到。同时定义考虑政策权重的供给型政策、需求型政策、环境型政策,分别采用半年内考虑政策权重系数的算术加总。按照不同产业、不同政策类型,本文构造了战略性新兴产业扶持政策指数(2011年6月-2014年6月,共6个周期)分析可知,除生物产业和新能源汽车产业,其他产业无论是否考虑政策权重、无论是供给型政策还是需求型政策,其变动趋势均近似呈现倒U型特征,大多在2012年达到政策出台的高峰期。从产业分类看,新能源产业和节能环保产业的扶持政策最多,体现了政府向节能减排方向转变的政策制定趋势。

同时,本文还构造政策组合指数并分析其对产业发展的影响,学界现已有很多文献研究不同政策组合的影响差异(彭纪生、仲为国、孙文祥,2008;仲卫国等,2009;张国兴等,2014),但他们多从政策目标协同、措施协同、部门间协同等角度集中研究。在现有研究的基础上,一个很自然的疑问是:在政策协同前提下,同样的两种政策搭配(例如供给型和需求型政策),其出台先后顺序不同,比重不同,其对产业发展的影响是否也不同,为探究这种可能性,本文做出大胆尝试,将政策协同具体化为政策的组合次序和比重,定义考虑政策权重的虚拟变量需求-供给型政策、供给-需求型政策。若满足在半年周期内需求型政策先出台,同时需求型政策的比重大于供给型政策比重,且在该周期内供给型政策不为0,则需求-供给型政策赋值为1,否则赋值为0。同理,若满足在半年周期内供给型政策先出台,同时供给型政策的比重大于需求型政策比重,且在该周期内需求型政策不为0,则供给-需求型政策赋值为1,否则为0。同时,本文还将定义更加广义的政策组合变量,将以上定义的相应“比重大于”的条件去掉,仅考虑周期内政策出台先后顺序,以此进行稳健性分析,其变量分别记为2、2。

需要说明的是,不同于彭纪生、仲为国、孙文祥(2008)与程华和钱芬芬(2013)主要研究政策累积对产业发展带来的影响,本文研究的是每个周期内新增加的政策对产业发展的影响,即本文所研究的政策影响是彭纪生、仲为国、孙文祥(2008)与程华和钱芬芬(2013)中政策指标(采取政策累积)的一阶差分,对于政策累积的作用影响,本文将通过引入年度效应等加以控制。

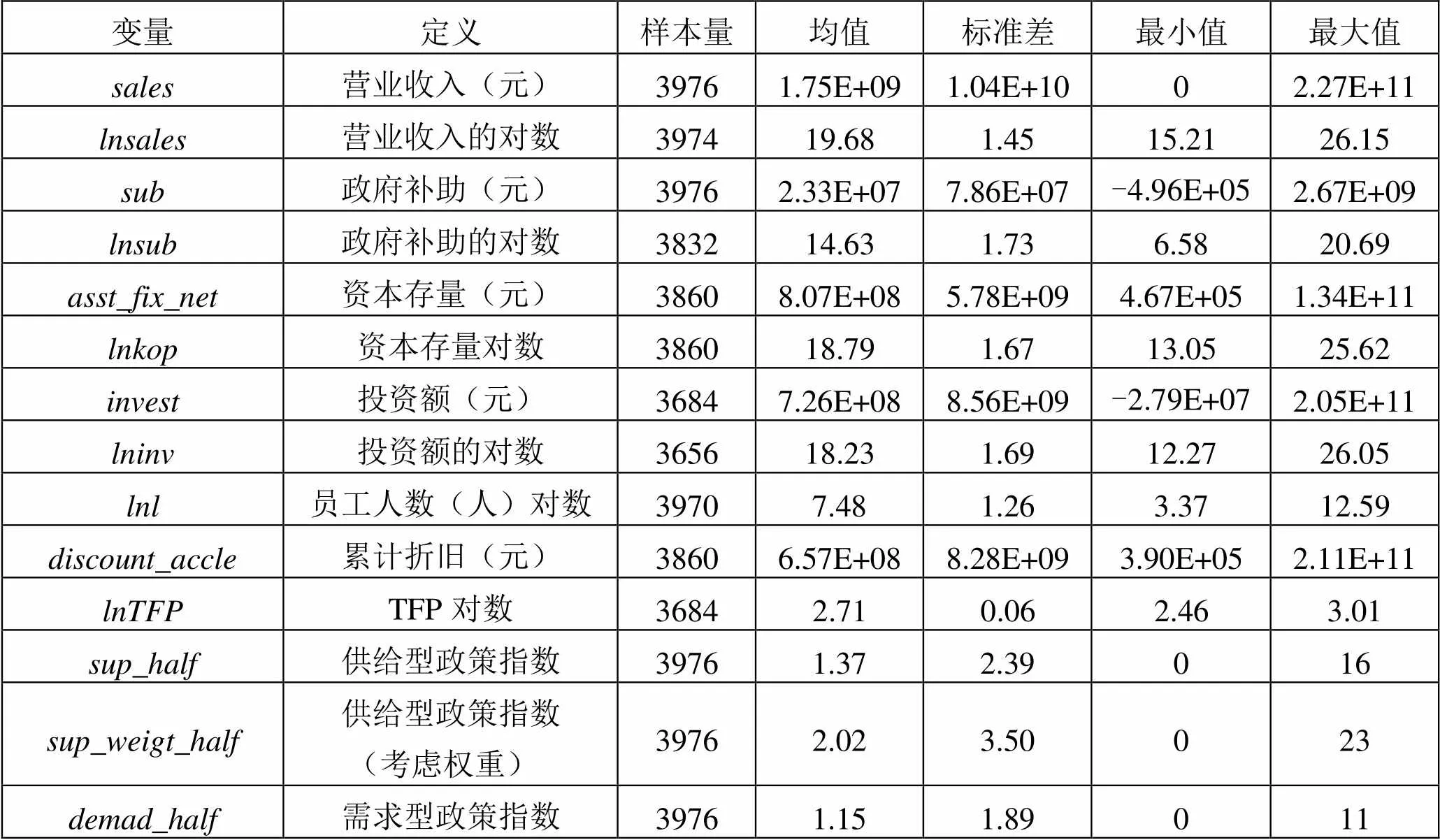

(二)政策实施影响企业决策的指标选择

鉴于本文以政策文本为基础进行战略性新兴产业政策识别,本文不仅关注政策对私人投资的影响,还将分析政策对政府补贴的影响。通过对比产业政策对政府补贴和私人投资的影响方向,获得战略性新兴产业不同类型政策影响的作用机制。私人投资本文以企业投资额()来体现。政府补贴()来源于公司年报非经常性损益表的“计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)”一项,部分数据由于年报中未在非经常性损益表中出现,使用营业外收入中的政府补助条目相应补充。本文依托平安证券进行的战略性新兴产业分类的上市公司数据进行政策影响分析,除政策变量外,其他数据均来自wind资讯金融终端数据库。对于上文提到以元为单位的变量,本文均采用固定资产价格指数进行了价格平减以消除价格因素影响。主要变量的描述性统计如表1所示,可以发现,均存在负值,本文将其作为异常值处理,因此将其取对数时自然删除为非正值的样本。①通过供给型政策、需求型政策以及环境型政策等政策指数变量的标准差与平均值均存在显著差异,这一样本基础为分析产业政策对战略性新兴产业发展的影响奠定基础。

表1 主要变量描述性统计

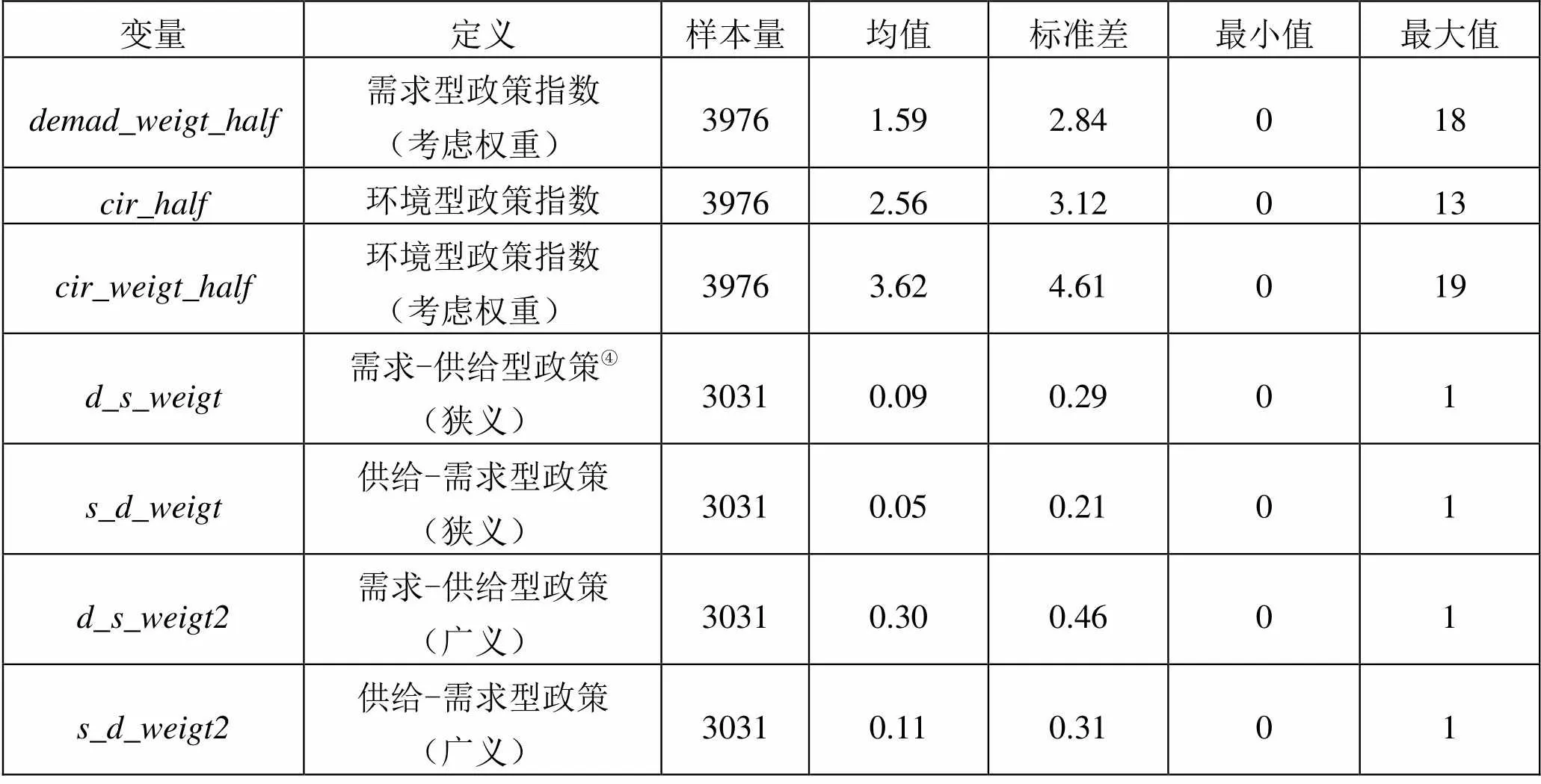

续表1

变量定义样本量均值标准差最小值最大值 demad_weigt_half需求型政策指数(考虑权重)39761.59 2.84 018 cir_half环境型政策指数39762.56 3.12 013 cir_weigt_half环境型政策指数(考虑权重)39763.62 4.61 019 d_s_weigt需求-供给型政策①(狭义)30310.09 0.29 01 s_d_weigt供给-需求型政策(狭义)30310.05 0.21 01 d_s_weigt2需求-供给型政策(广义)30310.30 0.46 01 s_d_weigt2供给-需求型政策(广义)30310.11 0.31 01

四、政策影响与企业行为:基本模型分析

(一)政策影响下的企业投资行为

本部分以企业投资决策行为为着眼点,分析政策影响的微观作用机制。构造控制时间与企业个体的双固定模型作为基本分析。作为投资的一部分,本部分将分别观察产业政策对政府补贴以及私人投资的影响:

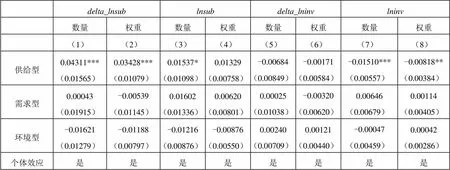

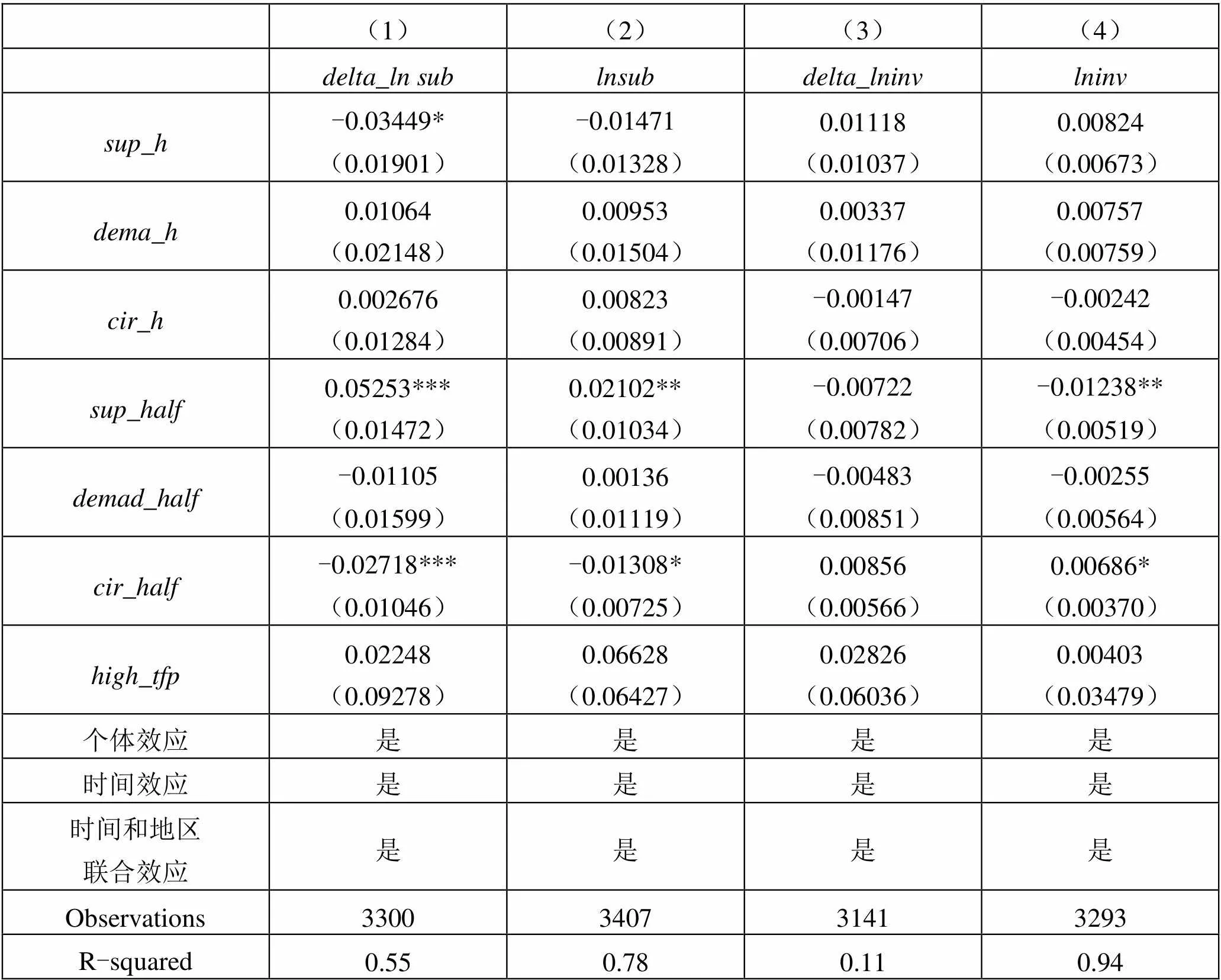

表2 不同政策影响与企业投资决策

续表2

delta_lnsublnsubdelta_lninvlninv 数量权重数量权重数量权重数量权重 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 时间效应是是是是是是是是 时间和地区联合效应是是是是是是是是 Observations33003300340734073141314132933293 R-squared0.550.550.780.780.100.100.940.94

表3 政策次序组合与企业投资决策

其中,lnsub为企业在时期时获得政府补贴的对数,为it的一阶差分;lninv为企业在时期时投资额对数,为的一阶差分;X与为战略性新兴产业政策指数变量;Z则为系列虚拟变量,此处控制企业和时间效应,并在控制时间和省级地区的联合效应。①依然延续上文的研究步骤,首先分析不同政策类型的影响,即分别考虑供给型政策、需求型政策以及环境型政策的影响,然后分析政策次序组合约束及其影响。模型(Ⅰ)和模型(Ⅱ)的估计结果见表2。第(1)-(4)列是对政府补贴影响分析模型(Ⅰ)的估计结果,第(5)-(8)列是对私人投资影响的模型(Ⅱ)的估计结果。为了比较不同指标的估计结果提高稳健性,本部分进行以下检验:其一,除了分析私人投资与政府补贴的绝对变量外,本文还分析其差分变量;其二,仍然将只考虑政策数量与包含政策权重的相应政策指数进行对比分析。

表2显示,无论是否考虑政策权重,供给型政策对的影响均通过0.01的显著性检验,不考虑政策权重时,其对的影响系数通过0.1的显著性检验。尽管考虑政策权重时,供给型政策对的影响系数未通过显著性检验,但其系数也为正值且P值仅为0.2。基于以上估计结果,本文认为供给型政策对企业得到政府补贴具有显著的积极作用。供给型政策对私人投资影响的估计结果显示:供给型政策对的影响没有通过显著性检验,但其对的影响系数均通过0.05的显著性检验,而且供给型政策的影响系数稳健为负值,表明供给型政策显著抑制企业的私人投资。由于需求、环境型政策均未通过显著性检验,本文在此不作过多论述,有关作用机制留待未来进一步探析。

此外,本文还分析了政策次序组合影响下的不同政策对企业投资决策行为的影响,为此可以将模型(Ⅰ)和模型(Ⅱ)中的X替换为政策次序组合与不同类型政策的交叉项:、;与,估计结果见表3。①通过表3可以发现,对的影响系数为负值且通过0.05的显著性检验,其对的影响虽未通过显著性检验,但其影响系数为负值。同时,对和的影响均通过显著性检验(前者通过0.1的显著性检验,后者通过0.05的显著性检验),其影响系数稳健为正值。进一步验证了上文“供给型政策抑制企业私人投资”的结论,同时表明在需求-供给型政策次序作用下,需求型政策具有促进企业私人投资的作用。

五、异质性影响分析

以上研究对于认识产业政策影响的一般规律具有显著作用,但其预先假设不同企业以及不同地区不存在异质性,掩盖了产业政策影响下不同主体间实施的差异。在上文的研究基础上,本文结合有关异质性分析产业政策在不同情形下的作用结果。

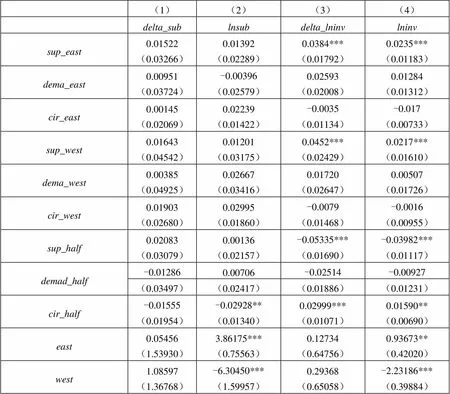

(一)政策影响与企业异质性

尽管本文对政策文本进行了一定程度的挖掘,但是政策文本传导到企业的过程仍然处于黑箱状态。一个很自然的疑问就是,政策实施对于不同的企业是否存在显著差异,从实施效果差异可以倒推政策实施中可能存在的问题。为此,本文基于Olley和Pakes (1996)提出的半参数估计法(以下简称OP法)进行了TFP测度。②根据每年样本企业的TFP水平,本文将其分成高生产率企业()与低生产率企业()两类,在此基础上分析产业政策对企业影响的结构性差异。构造各类政策指数(本部分仅分析考虑政策权重的政策指数)与高生产率企业的交叉项即、与,并将其放入模型(Ⅰ)和模型(Ⅱ)的政策指数变量序列中进行分析,估计结果汇总在表4。观察政策对不同企业的结构性影响,表4显示对的影响系数通过0.1的显著性检验,且其为负值,表明相对低生产率企业而言,高生产率企业获得政府补贴的增长趋势更弱,即供给类政策主要作用于低生产率企业,这一结论反映了中国战略性新兴产业政策存在的“扶弱”倾向,与韩超(2014)的结论基本趋于一致。本文认为这种企业异质性影响差异可能与中国式财政分权体系、地方官员政绩考核制度、双重政策体系等有关,生产率低的企业虽然改革相对滞后,技术设备落后,产品竞争力低,但地方政府出于自身政治晋升和经济利益考虑,为稳定地方就业水平提高当地GDP,他们更有动机去“保护弱者”,而不是“扶持强者”。

表4 企业生产率差异与政策影响

表4还显示,对的影响通过0.01的显著性检验对和通过0.05的显著性检验,对前两个变量影响系数为正值,对后者的影响系数为负值,表明一般意义上战略性新兴产业供给型政策提高了政府补贴,但同时也抑制了企业私人投资,这一结论与表2的结论保持一致,再次验证了这一结论的稳健性。与表2不同的是,表4中的作用方向与完全相反(对的影响通过0.01的显著性检,对和通过0.1的显著性检验),表明一般意义上环境型政策有助于提升企业私人投资,发挥政策的引导作用。现有研究对企业私人投资与政府干预经济关系的研究主要集中于财政政策视角研究公共投资与企业私人投资的关系(唐东波,2015;张勇和古明明,2011;等),但对于公共投资到底“挤出”还是“吸引”企业私人投资仍存在较大争议,并未得到一致结论。与现有研究不同的是,本文将政策影响的源头上溯至政策文本层面,打通政策结果(如财政政策分配的结果)与政策发布之间的联系,因而本文的结论更能贴近政策本身,更能反映政策实施的客观影响。

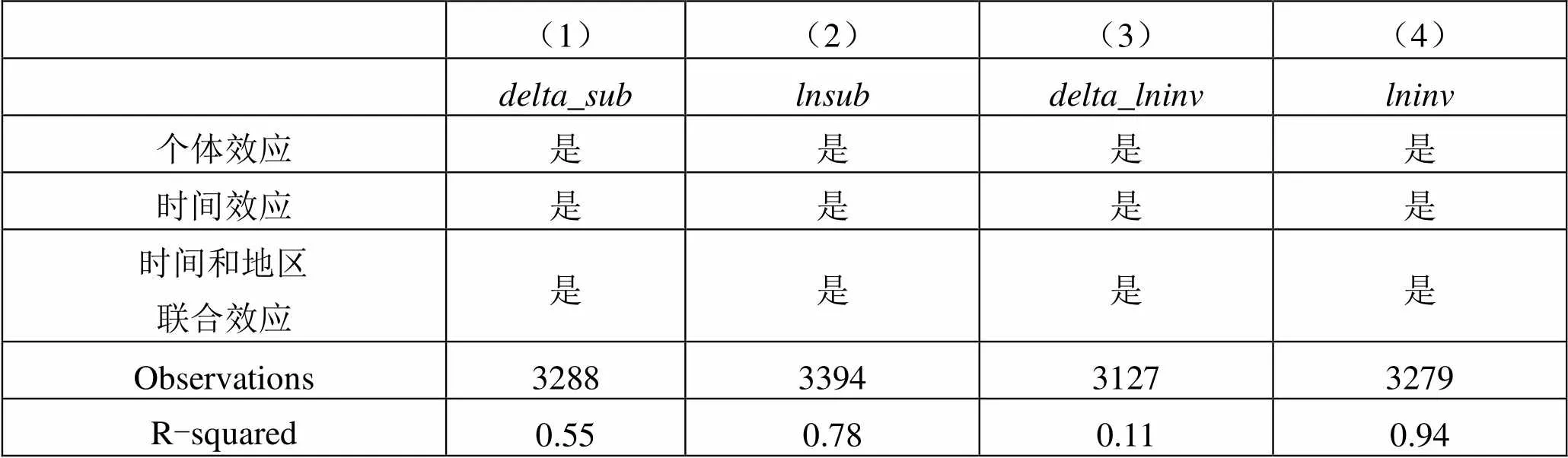

(二)政策影响与区域异质性

进一步地,本文考察了政策影响的区域间差异。本文按照国家统计局的区域分类,依据企业所在地划分为东部、中部和西部地区,并构建区域的虚拟变量使之与相应的政策指数变量交互,并依托模型(Ⅰ)和模型(Ⅱ)进行分析,估计结果汇总在表5。表5显示,从补贴和企业私人投资的地区虚拟变量看,相对中部而言,东部得到的政府补贴和企业的私人投资均较多,西部则呈现相反的趋势。对企业私人投资的影响通过显著性检验,其系数为负值,与上文的结论保持一致。的结论与表2存在差异(表2环境型政策未通过显著性检验),但与表4的估计结果保持一致(对影响显著为负,且通过0.05的显著性检验;对、v影响为正分别通过0.01和0.05的显著性检验)。政策与地区虚拟变量的交互项表明,相对中部而言,供给型政策对东部和西部的企业私人投资均具有一定引导作用(系数均为正值且通过0.01的显著性检验)。对于导致这种区域性影响差异的原因,一种可能的解释是:政策影响差异与不同地区的经济发展状况、市场化程度、地区开放程度等有关(韩超,2014)。东部地区经济发展水平高,有实力进行政策补贴,但该地区市场化程度高、开放度高,企业发展良好,更倾向于市场调节,政府干预力度小,对政府补贴的依赖度低,更“吸引”私人投资(唐东波,2015)。而西部地区经济发展落后,从事战略性新兴产业的企业相对较少,政府财力不足,市场化程度和开放度都很低,再加上西部大开发战略等众多扶持性政策影响,战略性新兴产业供给型政策作用更不明显,故相对而言,中部地区对政策依赖度更高,供给型政策对私人投资的挤出效应更明显。需要注意的是,交互项代表的是相对变量,真实的供给型政策在东部(或者西部)影响需要将供给型政策的绝对系数与交互项相加,计算可知供给型政策对东部和西部的企业私人投资均具有挤出作用。

表5 区域差异与政策影响

续表5

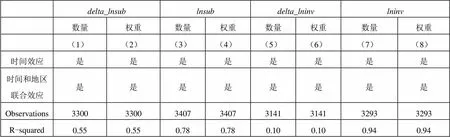

(1)(2)(3)(4) delta_sublnsubdelta_lninvlninv 个体效应是是是是 时间效应是是是是 时间和地区联合效应是是是是 Observations3288339431273279 R-squared0.550.780.110.94

六、结论与启示

对战略性新兴产业进行政策扶持已经成为国际社会重要共识,但发生在中国战略性新兴产业发展中的政策目标与产业发展现状之间的政策实施偏差仍然值得关注。虽然现有研究对此进行了一定分析,但整体而言仍然没有触及政策制定层面。在对近年来战略性新兴产业扶持政策梳理的基础上,本文将相关政策按照供给型、需求型和环境型政策进行系统分类,并进而得到政策权重指数,以此为基础分析了不同类型政策以及不同政策组合对企业投资决策的影响。研究表明,供给型政策在提高企业获得政府补贴的同时稳健抑制了企业私人投资。值得注意的是,考虑企业异质性约束下政策影响时,本文发现供给型政策抑制了高生产率企业获得政府补贴的趋势。考虑区域差异时,分析发现供给型政策对企业私人投资的抑制作用在中部更为明显。

政策扶持本质上仍然属于政府对市场运行的干预,如何进行政策设计以实现产业健康发展仍然是政策制定以及实施部门需要重点考虑的问题。从本文的相关结论可见,中国战略性新兴产业政策仍然存在不少问题,政策扶持方式以及扶持方向均需要进行相应调整。就战略性新兴产业而言,本文的研究直接表明现有的供给型政策并没有发挥好政策杠杆的良好作用。相反,现有供给型政策除了具有直接促进政府补贴外,其还存在抑制企业私人投资的作用,即存在明显政策挤出作用,完全背离了产业健康发展方向。同时,从政策实施机制看,战略性新兴产业政策,尤其是供给型政策带来的政府补贴更多投向TFP较低的企业,而不是TFP相对较高的企业,存在显著的扶持弱者倾向,这一政策实施机制极易导致企业的政策依赖惯性,难以提高企业的竞争力。另外,供给型政策的挤出效应在中部地区影响显著,在东部和西部则表现为相反方向,显示中部地区更多的对政策依赖的现实。

产业政策扶持的目的是引导产业发展,推动技术创新,提高企业竞争力,但其实施路径则是关系目标能否实现的关键。作为企业运行的外生要素,产业政策可以通过对产业发展的资源重置,促进产业内部竞争来促进产业发展。政策制定以及实施部门应当切实对政策影响路径做好提前预判,以免导致政策阻碍或者抑制产业正常发展。其一,应当重新梳理目前战略性新兴产业扶持政策,阶段性总结其实施绩效,尤其重点关注政策对产业发展的结构性影响,适时进行政策调整。其二,应当重新调整产业政策的实施方式,改变目前以项目思维为基准的部委“分钱”模式,变“大水漫灌”政策为“精准发力”政策,切实按照技术路线与产业引导目录进行政策扶持,切实使政策扶持落实到具体企业、具体环节。其三,从政策扶持类型看,如果当前的政策实施方式与实施路径不进行调整则应当慎重采用供给型政策,建议先行采取需求型政策,次优选择供给型政策。综合来看,产业政策扶持不能脱离产业发展的微观作用机制,更不能绕开微观机制进行政策设计。

1. 安同良、周绍东、皮建才:《R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应》[J],《经济研究》2009年第10期。

2. 程华、钱芬芬:《政策力度、政策稳定性、政策工具与创新绩效》[J],《科研管理》2013年第10期。

3. 韩超:《新能源产业发展态势、政府扶持逻辑与政策调整方向》[J],《国际贸易》2013年第9期。

4. 韩超:《战略性新兴产业政策依赖性探析》[J],《经济理论与经济管理》2014年第11期。

5. 贺俊、吕铁:《战略性新兴产业:从政策概念到理论问题》[J],《财贸经济》2012年第5期。

6. 黄永春、祝吕静、沈春苗:《新兴大国扶持企业实现赶超的政策工具运用》[J],《南京社会科学》2015年第6期。

7. 彭纪生、孙文祥、仲为国:《中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)》[J],《科研管理》2008年第4期。

8. 彭纪生、仲为国、孙文祥:《政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究》[J],《管理世界》2008年第9期。

9. 宋凌云、王贤彬:《重点产业政策、资源重置与产业生产率》[J],《管理世界》2013年第12期。

10. 唐东波:《挤入还是挤出:中国基础设施投资对私人投资的影响研究》[J],《金融研究》2015年第8期。

11. 肖兴志、王伊攀:《政府补贴与企业社会资本投资决策》[J],《中国工业经济》2014年第9期。

12. 殷华方、潘镇、鲁明泓:《中国外商直接投资产业政策测量和有效性研究:1979~2003》[J],《管理世界》2006年第7期。

13. 余东华、吕逸楠:《政府不当干预与战略性新兴产业产能过剩》[J],《中国工业经济》2015年第10期。

14. 余明桂、回雅甫、潘红波:《政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性》[J],《经济研究》2010年第3期。

15. 张国兴等:《中国节能减排政策的测量、协同与演变》[J],《中国人口.资源与环境》2014年第12期。

16. 张勇、古明明:《公共投资能否带动私人投资:对中国公共投资政策的再评价》[J],《世界经济》2011年第2期。

17. 仲为国、彭纪生、孙文祥:《政策测量、政策协同与技术绩效》[J],《科学学与科学技术管理》2009年第3期。

18. Aghion, P., et al., 2015: “Industrial Policy and Competition” [J],, 7(4): 1-32.

19. De Long,J. B. and Summers, L. H., 1991: “Equipment Investment and Economic Growth.” [J]., 106 (5), 445-502.

20. Dosi, G., 1982: “Technological Paradigms and Technological Trajectories: a Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change.” [J],11(3), pp147-162.

21. Levinsohn, J. and Petrin, A. 2003:“Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables.” [J]70, pp317-341

22. Libecap, G. D.,1978: “Economic Variables and the Development of the Law: the Case of Western Mineral Rights.” [J], 38(2),338-362.

23. Liu, F. C., Simon, D. F., Sun, Y. T., and Cao, C. 2011: “China's Innovation Policies: Evolution, Institutional Structure, and Trajectory.” [J], 40(7), 917-931.

24. Motohashi, K.,and Yun, X., 2007: “China's Innovation System Reform and Growing Industry and Science Linkages.” [J],, 36(8),1251-1260.

25. Olley, S. and Pakes, A. 1996: “The Dynamics Of Productivity In The Telecommunications Equipment Industry.” [J],64, pp1263-1297

26. Peters, M., Schneider, M., Griesshaber, T., and Hoffmann, V. H. , 2012: “The Impact of Technology-Push and Demand-Pull Policies on Technical Change – Does the Locus of Policies Matter? ” [J],, 41(8), pp1296-1308.

27. Rosenberg. N, 1969: “Direction of Technological Change—Inducement Mechanisms and Focusing Devices.” [J],, 18 (1), 1–24.

28. Rothwell, R. and Zegveld, W., 1985: “Reindustrialization and Technology.” [M]. ME Sharpe.

①比如工业和信息化部发布的《氟化氢行业准入条件》与《镁行业准入条件》是两个政策,由于其分别针对不同的行业且作用方向一致,如果其发布时间间隔在6个月内。

②并不是每一项政策文本只包含一个类型政策,因而产生三种政策类型加总大于政策文本可能。

①原始样本共有3976个样本,但是补助小于0的样本只有1个。投资小于0的样本只有28个,本文认为这一处理不会影响估计结果稳健性。

①经过测算政策次序组合指标考虑政策权重与不考虑政策权重两者比较后指数没有任何变化,因而此处不标注是否考虑政策权重,只区分广义和狭义定义之分。

①控制企业个体效应,时间效应以及企业所在地(省级)随时间变动的虚拟变量意味着,本文控制了省级层面的政策以及其他不可知的、随时间变动的因素影响,控制时间层面则意味着控制了经济发展趋势,此外还控制了企业不随时间层面变动的因素。如果说存在遗漏变量问题,那么这一问题只能是由未控制企业个体随时间变动的因素所导致。但是,由于本文的自变量是产业政策,而这个产业政策是基于政策文本的测度,相对于企业个体而言它是个严格外生的变量,因而其与未控制的个体随时间变动因素之间不存在任何的相关性,因而遗漏这部分变量不会影响估计结果的稳健性。感谢审稿专家对此提出的建设性建议。

①本文发现政策次序组合约束下,政策影响对政府补贴的影响并没有通过显著性检验,这说明企业获得政府补贴与政策次序组合并没有显著关系,因故本文并未报告该估计结果。

②由于OP法使用投资作为TFP冲击的代理变量,但投资与TFP间可能不具有单调性,因而受到部分学者批评(Levinsohn和Petrin,2003)。为了尽量减弱这一影响,本文删除了投资为负值的样本。

* 本文为国家社科基金重大招标项目(12&ZD068);教育部人文社科研究项目(13YJC790035)的阶段性成果。作者感谢清华大学公共管理学院薛澜教授、周源副教授以及北京邮电大学许冠南博士在本文写作中提供的宝贵建议与帮助,同时感谢匿名审稿专家提出的建设性建议。文责自负。