中国的区域经济协调发展:空间集聚与政策效应*——基于2136个市县1999、2010年数据

周 文 赵果庆

中国的区域经济协调发展:空间集聚与政策效应*——基于2136个市县1999、2010年数据

周 文1赵果庆2

(1.复旦大学中国研究院 上海 200433)(2.云南财经大学数量经济研究所 云南昆明 650221)

本文对我国2136个县市1999年到2010年人均GDP增量数据进行空间自相关性、位置相关性进行显著性检验,并采用空间计量模型进行实证后,发现我国人均GDP增量具有空间依赖、地理位置、初始水平和区域政策的联合效应,我国东部和西部发展均已获得区域政策效应,区域政策在一定程度上已促进了区域发展差距的收敛,这说明我国区域政策体系已取得一定的成效,但中部崛起战略效果在2010年时还不显著。为进一步促进区域协调发展,我国仍需在创新区域政策,实施更有针对性的区域政策,特别是将促进“大西南”发展应作为今后我国以区域政策为导向的宏观调控战略重点。

区域协调发展 人均GDP增量 空间集聚 空间计量

一、引 言

改革开放以来,我国经济发展取得了令人瞩目的成就。从1978年到2014年,我国GDP增长率高达9.76%,人均GDP增长率为8.68%,我国GDP已位居世界第二,成为继美国之后的世界第二大经济体。然而,在我国经济高速增长的同时,也带来了一系列问题,其中重要问题之一就是区域发展呈现出不平衡现象。由于历史的、地理区位的和政策的原因,相比东部地区而言,中部和西部地区人均收入增速较慢,仍相对比较落后,我国区域经济发展差距越来越大。上世纪90年代以前,我国区域之间的之间人均GDP差距不大,进入90年代中期后,区域人均GDP差距开始拉大,中部和西部发展已明显低于全国平均水平,2000年以后,中部和西部的人均GDP差距比较稳定,但与东部的差距仍比较大,2014年东部人均GDP分别是中部、西部的1.81倍和1.85倍。显然,我国区域间具有明显的发展梯度。由于中部与西部的人均GDP相近,因此我国区域发展具有比较典型的空间二元特征,并且这种趋势在短期内仍难以逆转。

区域发展的不平衡会产生严重的社会问题,给我国经济安全、社会稳定和民族团结带来严峻挑战,并进一步阻碍未来的协调发展。因此,如何缩小区域之间的差距,已成为我国统筹区域协调发展,实现全面建成小康社会,发挥我国社会主义制度优越性,促进社会和谐稳定,保持社会经济可持续发展的重大问题。中国的地理面积大、经济多样性、多民族性和发展差距决定了在经济发展中必须实施区域协调发展战略。因此,缩小区域发展差距就成为区域政策的核心。

为了缩小区域之间的发展差距,我国已在1999年以来先后启动实施了西部大开发战略、中部崛起战略、东北老工业基地振兴战略、东部率先发展战略,形成全域性区域政策体系。这表明,自1999年以来中国已经逐步进入以缩小区域差距为导向的西部大开发阶段和以区域协调发展为导向的共同发展阶段。在促进区域协调发展战略全面实施的新阶段,区域政策实施的目标在于改变经济活动的空间分布,进而有效地增进低水平区域发展,有效推动区域经济社会快速协调发展。然而,究竟这种区域战略的成效怎么样?这不仅关系到区域政策本身的成效,而且关系到未来区域发展政策调节和区域差距改善程度。

如何破解区域发展不平衡的难题,推进区域协调发展,这是各国和各区域所共同面临的艰巨任务。对于区域政策效应来说,重要的有两个变量,一个是时间,另一个是空间。区域政策具有时滞性,只有在一定的时间后其效应才显示出来。因此,经过一定时期后,可以根据区域政策引起发展空间变化来测度政策效应大小。人均GDP是地区发展水平的标志,也是衡量地区之间差异的关键变量。刘生龙等(2009)应用时间列的差分模型,通过设定西部虚拟变量,实证了西部大开发的成效。本文主要选用人均GDP增量为空间发展变量。由于人均GDP增量是人均GDP的差分变量,因此它既可以表示区域在时间区间内的速度,又是地区发展水平的标志;同时,由于扣除了期初水平的影响,更能体现区域政策以及空间效应的空间演化动力机制。

目前,我国已进入“中等收入”阶段,正处于全面实现小康的决胜阶段,实现区域经济协调发展,共享发展成果就显得尤为重要。因此,本文试图从空间和政策角度为我国经济发展水平空间演化以及政策效应寻求一个全新的解说,并在现有的区域发展空间趋势基础上,提出进一步促进区域协调发展的政策建议。本文的研究与目前已有的研究文献有着显著不同:(1)运用空间计量模型方法,分离我国区域1997年到2010年人均GDP增量分布的空间效应和非空间效应,并对大地理范围区域发展差距的集聚性进行可视化;(2)对我国区域政策包东部、中部、西部政策空间效应进行全面的实证,所采用东部、中部、西部空间自相关变量检测区域政策效应,而非设定虚拟变量;(3)采用比省区更小的县市空间单元,以大样本测定空间效应与政策空间效应;(4)揭示了我国区域经济发展的促进机制,具体揭示空间如何影响区域差异的变化以及区域政策如何影响区域差异。

二、区域发展的要素效应解释与假说

(一)空间自相关

不论是历史因素,还是改革开放以来的新因素,中国区域经济发展与空间因素有较大的相关性。孟斌等(2005)利用中国1952~2000年各省区的人口和人均GDP等数据,采用空间分析方法对中国区域社会经济发展差异问题进行了实证研究。张馨之,何江(2007)运用探索性空间数据分析方法考察了1990~2004年中国341个区域单位人均GDP增长速度的空间相关性和空间异质性,揭示了中国区域经济增长速度的空间格局及区域发展差距的演变过程。吴玉鸣(2007)运用中国2000年县域截面数据,基于新增长理论和新经济地理学理论假设检验,采用空间计量经济学模型对中国2030个县域的增长集聚与差异进行了空间计量分析。张晓旭和冯宗宪(2008)运用探索性空间数据分析方法研究了中国30个省份人均GDP之间的空间相关性,用三种不同的空间经济计量模型研究了中国各省份人均GDP增长的收敛性。Dantin Yu和Yehua Dennis Weil(2003)利用地理信息系统和空间统计技术分析1978年至2000年我国区域不平等的不断变化模式,并确定了变化集群的区域发展情况。Laura Hering和Sandra Poncet(2007)使用195个城市1995年至2002年的人均收入,评估在何种程度上接近市场和空间的依赖日益扩大的收入可以解释中国城市之间的不平等。吕冰洋和余丹林(2009)运用空间计量经济学方法实证表明,中国特有的梯度发展模式使得经济增长呈现高度的空间相关性。

空间集聚是空间自相关的具体表现,只要区域经济发展存在显著空间自相关,就可将其分成四类集群。按新经济地理学解释,集聚或聚类产生可以节约资源和交易成本,具有外部性,规模效应和溢出效应。在现实的区域经济中,空间效应具有使发展水平不同的地区“抱团”集聚,例如美国历史上东北与五大中心的“制造地带”、欧洲的“蓝香蕉”地带和我国沿海地区(范剑勇,2009)。这种“抱团”集聚会产生不同的发展“俱乐部”。空间“俱乐部”及其效应的广泛存在,说明空间集聚发挥了重要的作用。

假说1:空间自相关对区域发展产生集聚效应。

(二)空间位置相关

从空间位置看,纬度决定气候,气候又影响生产环境和人的生产力;地理条件决定资源储备;离出海口的距离还决定运输成本。区位条件的不同与区域经济的发展直接相关。东南沿海地区拥有众多的港口码头、密集的公路和铁路网,并且与经济发达的香港、台湾、日本、韩国相比邻,具有其他地区无法可比的地缘优势。20世纪70年代以来,世界经济重心开始向亚太地区特别是东亚地区转移。80年代这一趋势已经日渐明显,这给中国经济发展带来了良好的机遇。东南沿海地区具有接受这种机遇的最为有利的地理条件、人文条件和区位优势。而中西部地区却处于相对封闭或半封闭地带,地形地貌复杂,交通不便,气候条件也差,远离亚太地区经济发展中心,难以引来资本、技术等生产要素,形不成集聚生产力。

关于空间位置的效应,国内大量研究文献已得到实证。周民良(2000)通过实证分析指出改革开放以来中国经济重心的主要变动方向由高纬度指向低纬度,表明区域经济差距扩大主要表现在南北方向上。李小建和乔家君(2001)以1990~1998年中国县域人均GDP数据对中国县域经济发展相对差异进行分析。Shuming BAO等(2002)研究认为地理因素是区域差距的主因,正是地理因素造成了区域间的外国直接投资(FDI)和农村富余劳动力的差异。陆铭和陈钊(2005)认为地理和制度在决定增长和区域发展的过程中所起的作用同等重要,相对来说,地理的因素更为根本;对于我国,东部沿海沿江等在地理位置上具有优势的地区在改革之后取得了更快的发展,这其中一个根本的原因就是地理对于经济发展的重要作用。显然,空间因素对认识我国区域发展演化以及政策效应具有明显的价值。

假说2:空间位置影响区域发展。

(三)初始水平相关

冈纳·缨尔达尔的循环累积因果论认为,经济发展过程在空间上并不是同时产生和均匀扩散的,而是先从一些条件较好的地区开始,一旦这些区域由于初始优势而比其他区域超前发展,则由于既得优势,这些区域就通过累积因果效应,不断积累有利因素继续超前发展,从而进一步强化和加剧区域间的不平衡,导致增长区域和滞后区域之间发生空间相互作用,导致发达区域更发达,落后区域更落后。基于此,缪尔达尔提出了区域经济协调发展的政策主张。在经济发展初期,政府应当优先发展条件较好的地区,以寻求较好的投资效率和较快的经济增长速度,通过扩散效应带动其他地区的发展;当经济发展到一定水平时,为防止累积循环因果造成贫富差距的无限扩大,政府必须制定一系列特殊政策来刺激落后地区的发展,以缩小经济差距。

建国以前,我国东部地区集中了主要的工业基础,制造业相对比较发达,中西部地区相对而言,工业基础比较薄弱,制造业也比较落后。20世纪六、七十年代国家出于军事战略考虑,在工业布局和资源分配上向中西部地区倾斜,在中西部地区设立了一系列军事工业基地。这些工业基地在一定程度上增强了中西部地区的生产能力和工业基础,但并没有从实质上弥补东部与中西部地区工业化水平的差距。此外,不同地区在改革开放的初期所面临的初始条件是不同的,初始条件的差异也构成了不同地区发展程度的不同。Kim等(2001)发现中国1952-1985年地区经济发展政策和地区差距问题,经济向沿海地区的集中早在中国政府采取地区非平衡增长政策之前就已经出现,其中的原因包括沿海地区在地理上容易与外界交流以及基础设施网络密度高等等。Démurger(2001)在有关区域经济增长的实证研究中考虑了经济地理的因素,发现地理位置和基础设施禀赋显著影响各个省间的增长差异。

此外,长期累积起来的商品经济观念在东西部地区之间存在相当明显的差异。历史上,东部地区尤其是江浙一带居民的商品经济观念比较浓,对市场的理解和参与意识较强。相反,中西部地区的居民则相对比较保守,习惯于固守本土,缺乏冒险精神和创业意识,相应地,中西部地区人口的流动性相对较差。所以,当中国开始市场化改革的时候,东部地区的抓住先机,发挥先发优势,积极地参与便首先分享了改革的成果,而中西部地区则产业基础差,行动迟缓,从而使东部与中西部地区之间发展差距越拉越大。

假说3:区域发展与初始发展水平有关。

(四)区域政策相关

区域政策具有明显的空间指向,旨在促进一个空间范围经济增长的空间变量。针对市场机制在区域经济协调发展中的空间失灵,区域政策往往成为校正失灵的有效措施。区域政策主要是通过中央政府的政策,实现经济资源在区域间的再分配,使得一些相对落后的地区得到中央政府更多的资源支持,从而促进这些地区资本、技术和人才等的快速积累,以赶上或者接近发达地区的经济发展水平,实现区域经济的协调发展。美国著名区域经济学者埃德加·M胡佛(1990)认为:“区域经济政策的最终目标,是通过增进个人福利、机会、公平和社会和睦体现出来的。因此,一个区域的经济政策,显然应该有助于提高人均实际收入、实现充分就业、扩大个人职业和生活方式的选择范围,保障收入和避免造成收入悬殊。”范霍夫和克劳森(1980)将区域政策定义为“所有旨在改善经济活动地理分布的公共干预,……实际上试图修改自由市场经济的某些空间结果,以实现两个相关的日标:经济增长和良好的社会分配”。前苏联P·S·克里夫(1966)将区域政策描述为“着眼于从地域水平上解决区域问题的政策”。显然,虽然上述对于区域政策的学理界定各有侧重,但它们都有着共同的逻辑起点,那就是区域发展不平衡问题催生了区域政策。显然,中央政府的区域政策可以在相当程度上主导一个地区的经济发展差距轨迹。

改革开放以来,我国实施了非均衡发展战略和倾斜性区域政策,建立经济特区,沿海地区率先开放,从而使东部沿海地区得到优先发展,我国的区域经济发展差距与格局发生了明显的变化。Fujita和Hu(2001)使用GDP和工业产值数据描述了1985-1994年中国的地区差距问题,他们发现这个时期地区差距的扩大部分是由于中国实施了倾向于沿海地区的经济政策,更是这个时期的全球化和经济市场化的结果。陈芳和龙志和(2011)基于我国2000-2007年1994个县的非平衡面板数据,实证结果表明,我国县域经济存在条件收敛,县域经济间的发展差距缩小。周亚虹和朱保华等(2009)的研究也表明,中国经济还处于加速增长的发散状态,富裕地区的经济增长向收敛状态过渡,相对于富裕地区,相对落后地区的经济增长的发散现象。潘文卿(2010)发现从1990年前后两个时期看,中国地区经济增长表现出不同的收敛特征,出现了东、中、西三大收敛“俱乐部”。

在我国,区域政策是中央政府促进区域协调发展、优化空间布局结构、提高资源空间配置效率的重要途径和手段。在中央政策到位后,地方政府的响应能力决定了区域发展的速度。发达国家和地区的经济发展史及经济政策实践表明,各国无一例外通过政府的区域政策刺激落后地区的经济发展,缩小地区间发展差距。显然,区域政策是一个能引起空间发展变化的空间变量。就实质而言,区域政策主要是力图调节和纠正一些因素造成的某些空间后果,其核心是缩小区域间差距以此达到经济增长和区域均衡两个相互关联的总目标。由此,可以有一个推论,如果行政区域政策不符合区经济空间集聚的区域结构,那么空间力量就会抵御或削弱行政区域政策效应。

假说4:区域政策促进区域发展。

三、数据与统计检验

(一)数据

人均GDP增量是经济发展水平的关键指标,其空间分布基本可以代表我国经济发展水平分布。1999年人均GDP(以表示)有两部分来源,县(市)人均GDP来自国家统局网站,城市人均GDP来自2000年《中国城市统计年鉴》,2010年县人均GDP数据来自2011年《中国区域经济统计年鉴》,城市人均GDP来自2011年《中国城市统计年鉴》两年对应数据共有2136个样本,以1999年、2010年人民币美元汇8.27和6.458(数据来自2014年《中国统计年鉴》)分别计算;中国省区边界的经纬度数据和市县样本经纬度数据来自国家地理信息系统网站。对于人均GDP增量按计算,其中,E,M,W,分别表示全国、东部、中部和西部。描述性统计指标见表1。

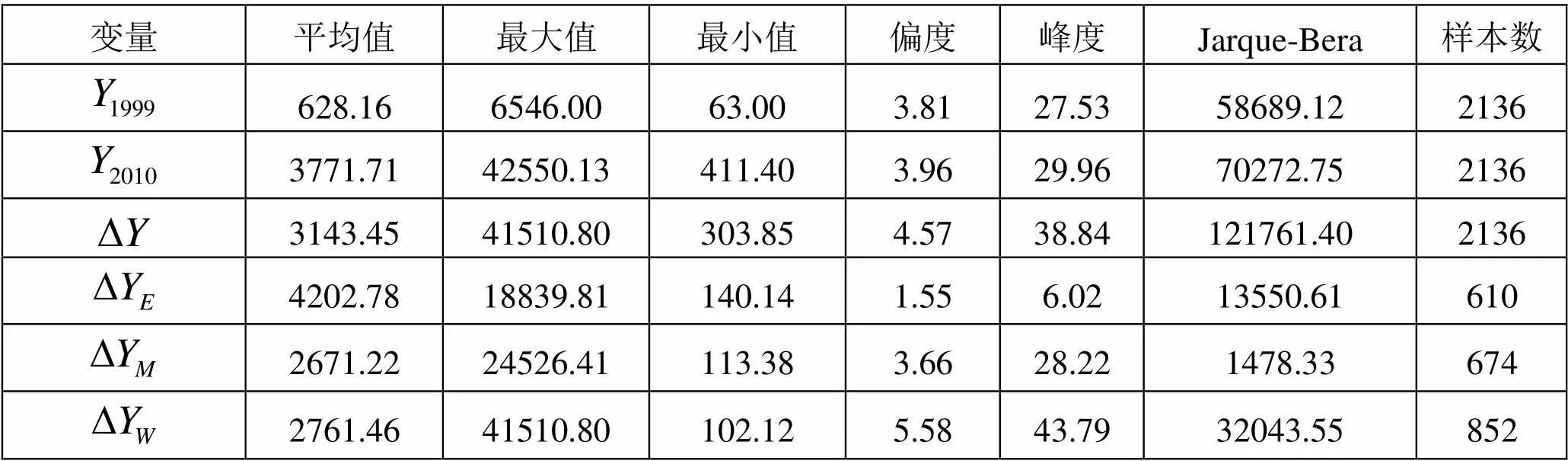

表1 1999年、2010年全国、东部、中部和西部人均GDP及增量数据的描述性统指标

(2)人均GDP增量的空间分布

人均GDP平均值为参照系,粗略展示出1999~2010年空间发展水平变化。1999年超过平均水平的样本有739个,其中,东部有399个,中部195个,西部145个,2010年超过平均水平的样本有691个,其中,东部有341个,中部178个,西部172个。1999~2010年人均GDP平均值的样本数东部、中部明显下降,而西部却明显上升。这说明,西部大开发收到显著成效。1999~2010年人均GDP增量超过平均值县市有690个,东部333个,中部182个,西部175个。

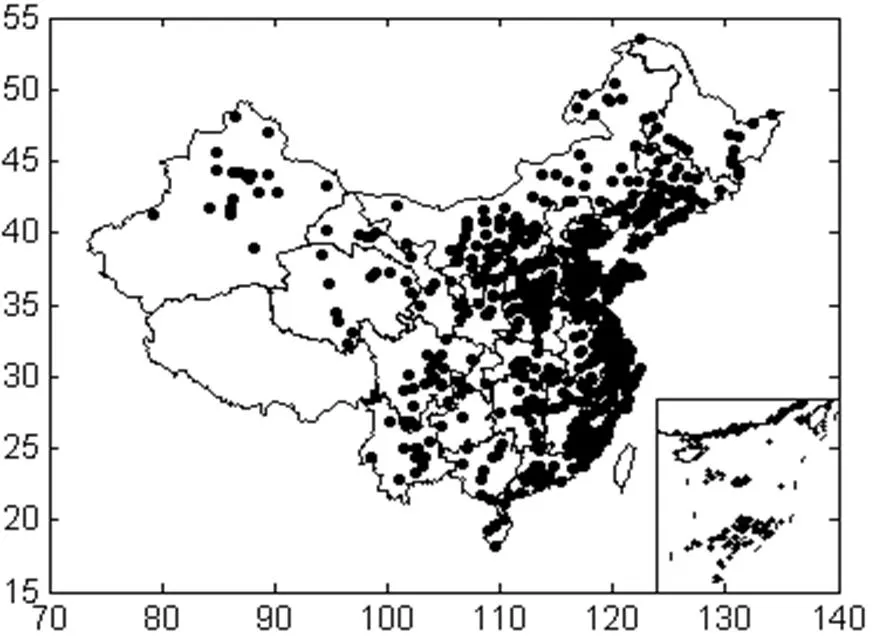

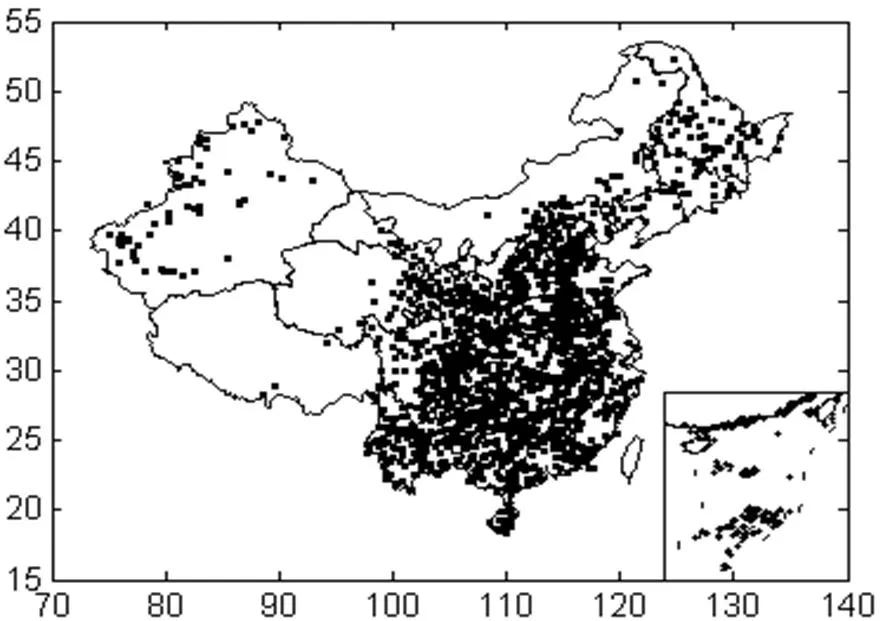

人均GDP增量超过平均值样本分布具有相对集中,特点有两个主集聚区和次集聚区(图1),一是在东经120,北纬30度附近,以上海为中心主要包括浙江、江苏的长三角地区;二是在东经115~125,北纬35~42的环渤海经济地区,包括山东,河北、北京和天津。还有两个次集聚区广东株三角和福建。其它的仅是零星分布。可见,高发展水平县市主要分布在东部沿海一带地区,大部分中部和西南地区很少有高发展水平县市分布。而人均GDP增量小于平均水平的缓慢发展地区,全国31个省市都有分布,主要集中在东经97~115,北纬23~40区域,以西南地区和广大中部地区为主,东南沿海发展缓慢县市分布很少,已是点缀其中(见图2)。可以看出,从1999年到2010年间东部沿海地区的出现集群式快速发展,而其它区域的个别地区增量也发展较快,但普遍发展不足。

图1 超过平均值的样本分布

图2 低于平均值的样本分布

就一般而言,一个空间变量在空间的分布有集聚、平均和随机分布三个状态。当样本当分大时,平均分布趋于正态分布。从表1可知,人均GD增量样本数据的正态分布统计量Jarque-Bera值均大于临界5.77,在统计上为非正态分布。就图3看出,我国人均GDP增量集聚形态不是随机分布,也不是正态分布,这就意味着市县人均GDP增量分布只可能集聚分布。根据赵果庆、罗宏翔(2009)提出的集聚强度=样本数×峰度×︱偏度-3︱÷6公式,以表1数据计算我国人均GDP增量的集聚指数为58308.81,东部、中部和西部人均GDP增量的集聚指数分别为475.90、10368.95和32320.36,均大于0.1%的临界值18.42,达到强集聚水平。这说明,我国全域和局域市县人均GDP增量的呈集聚分布,水平相同或相近市县在空间发生集聚,高人均GDP增量市县只是小概率事件。这意味,集聚式发展,是我国区域发展的基本特征。

图3分布的Kernel密度函数估计

(三)人均GDP增量与地理位置相关性

地理位置相关性研究主要是考察观察变量与地理变量的关系。地理相关系数,是研究空间变量与地理位置要素间的相互关联强度的一种度量指标,其计算公式:

(四)空间自相关性

空间自相关的出发点是基于地理学第一定律,即空间上分布的事物是相互联系的,近距离事物之间相互作用力大于远距离事物之间的相互作用力。对地产业来说,空间自相关意味着的一个地区产业增长不仅与自身有关,还与相邻地区的同种产业增长的密切关系。也就是要检验一个地区产业规模与一个或多个邻地区同类产业规模之间是否存在的相关性。判断地区间的空间相关存在与否,一般通过包括Moran's I检验。Moran's I 统计量常用于全局空间相关的检验。其计算公式(沈体雁、冯等田、孙铁山等,2010):

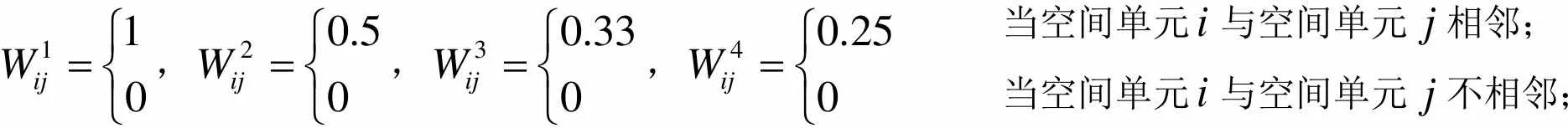

,,,当空间单元与空间单元相邻; 当空间单元与空间单元不相邻;

Moran's I具有渐近正态的分布, 符号为正和为负分别表示空间正相关和空间负相关,其取值范围为-1≤I≤1,绝对值越大说明空间相关越明显。由于Moran's I没有显著性检验功能,需把其转化标准正态检验统计量:

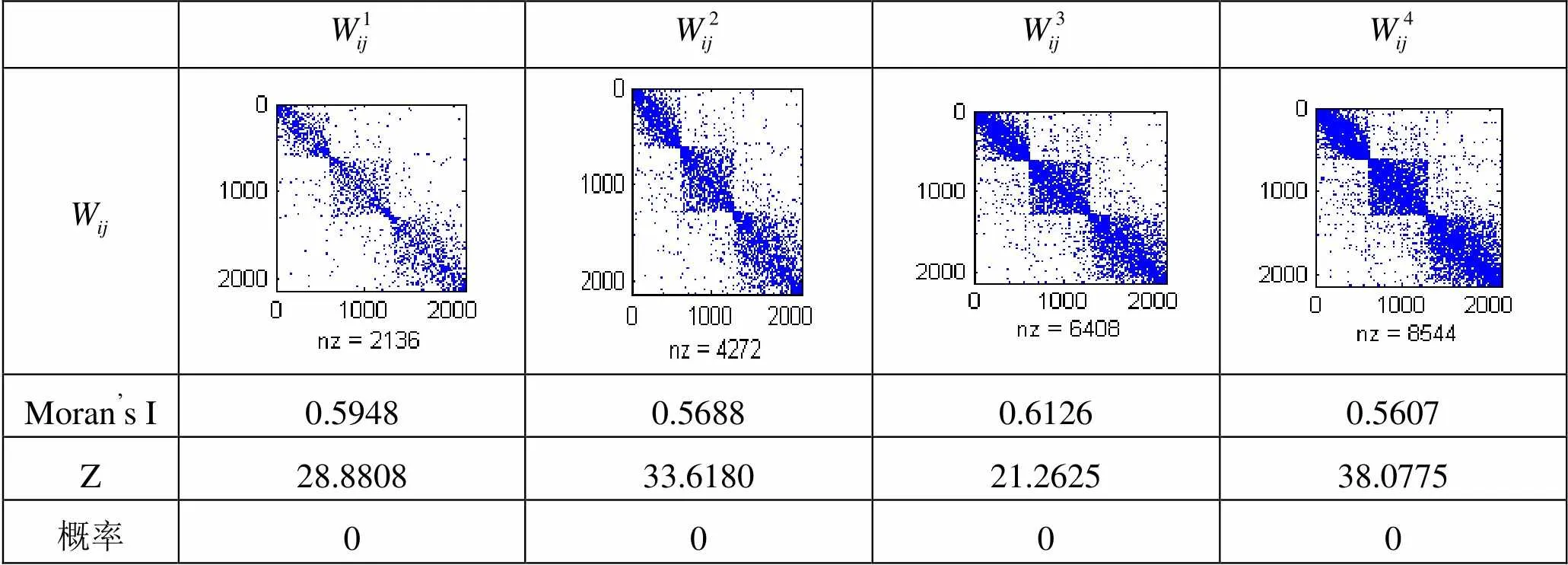

表2 1999~2010年县市人均GDP增量的空间自相关显著性检验

相对而言,人均GDP增量的三阶邻接矩阵空间自相关系数最大,表明该三阶邻接空间矩阵计算的空间效应是最佳的。从图4看,以平均值为参照系,把我国县市样本分为四类集群,第一象限,即HH,一个高人均GDP增量县市和三个相接高人均GDP增量县市的集聚;第二象限,即LH,一个低人均GDP增量县市和三个相接高人均GDP增量县市的集聚,第三象限,即LL,一个低人均GDP增量县市和三个相接低人均GDP增量县市的集聚;第四象限,即HL,一个高人均GDP增量县市被三个相接低人均GDP增量县市包围的集聚。同时,可以看出HH类比较分散,LL最为集中。

图4与其三阶相接变量相关性

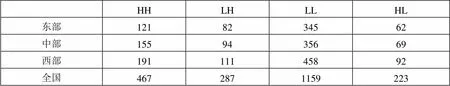

表3显示出,我国区域仍以低水平发展的空间集聚占主导地位,占样本数的50%以上,其次是高水平集聚,高低集聚和低高集聚的数量小于300。不难看出,东部、中部和西部的四类地区集聚结构存一定的差异,但不是很明显,HH类在20%左右,LH和HL分别占13%和10%左右,而LL占52.8%~56.56%。

表3 我国区域空间集聚结构

由于经济发展的空间相关与溢出效应存在,发展水平也呈集聚状态。我国县市之间的发展水平呈现出空间相关关系,以及各县市之间巨大的经济水平的差异。这种分布意味着县市经济发展水平之间存在着不同种类型的空间“俱乐部”,也就是说县市经济发展水平在空间上存在着显著的集聚现象,地区之间发展水平差异性明显。

四、计量模型设定及参数估计

(一)空间计量模型

在采用传统的计量分析方法时,隐含假设横截面空间单元是同质的。由于存在所谓的“地理学第一定律”,几乎所有的空间数据都具有一定程度的空间依赖性或空间自相关性的特征。空间自相关的存在打破了大多数经典统计和计量分析中相互独立的基本假设,在运用计量模型进行空间回归的误差项中,存在着不同形式的类似于时间序列相关的空间自相关(Anselin,1988)。在这种情况下,显然,不考虑空间相关的传统分析,将与不考虑自相关的传统分析一样,其结论是有偏的。空间计量经济学的基本思想是将空间单元之间的相互关系引入基本线性回归模型(沈体雁等,2010):

(二)区域发展的计量模型设定

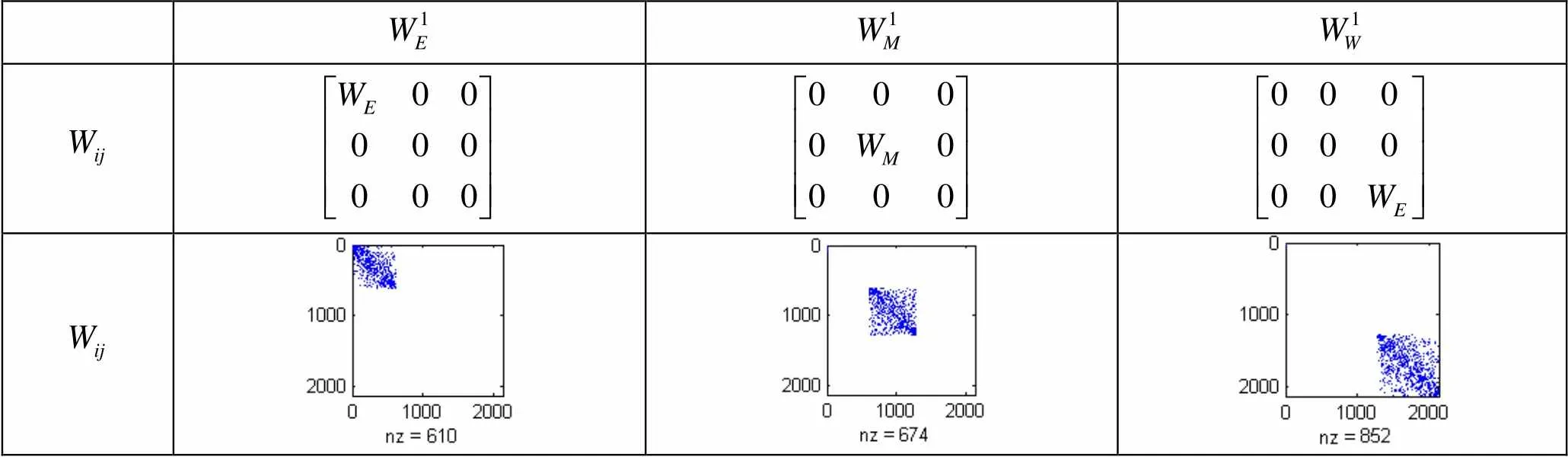

人均GDP增量的空间相关分为空间自相关与空间位置相关。因此,只有把空间自相关与空间位置相关结合起来,才能更有效地解释空间因素对区域发展的影响。另外,区域经济发展还可能与初期发展水平有关。进一步地,这种初期发展水平还可能与不同区域的空间分布关。为了检验区域政策效应,我们借鉴计量经济学中虚拟变量用法,以1阶空间相邻矩阵的分块矩阵测度不同区域发展的政策效应。东部、中部和西部的一阶相接的分块矩阵分别为、和(表4)。

表4 我国东部、中部和西部一阶空间相接矩阵结构

基于文献与理论分析,构造出我国区域发展的空间模型:

(三)参数估计

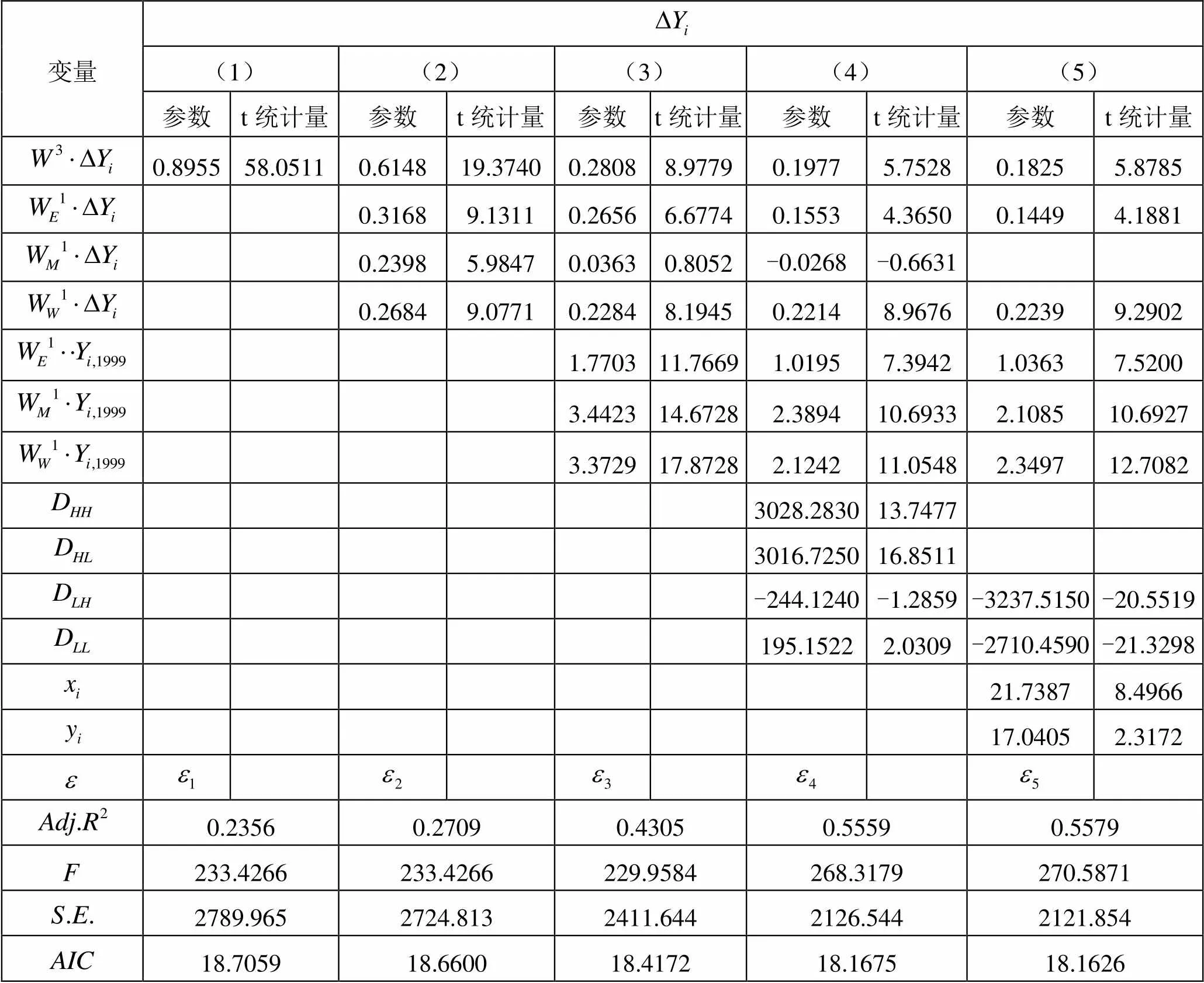

采用(6)式对1999年到2010年2136个县市样本数据进行回归分析,参数估计结果表见表5。

表5 我国人均GDP增量的空间相效应参数估计

在表5中,(1)为空间自相关模型,在不考虑其它因素的情况下,我国区域发展具有三阶相邻的全局集聚效应。(2)表明东部、中部和西部具有显著的政策效应。相对来说,东部的边际贡献最大,政策效应更明显,其次是西部,中部最小。(3)为在空间依赖性与政策效应下,对1999年东部、中部和西部人均GDP的起始值效应进行检验,也就是说,区域经济发展具有滞后效应。我国区域发展具有的初始水平的边际效应以中部最高,西部次之,东部最小。(4)是对空间集聚效应进行检验。其中,当HH类、HL类和LL类的集聚效应显著为正,LH类为负,但在5%水平不显著,同时中部政策效应变为负值,但在5%水平上不显著。(5)为在(4)的基础上加入地理位置因素,并保留5%水平上显著变量的模型。从(5)看出,地理位置对区域发展产生正效应,LL类和LH类集聚产生负效应,中部政策效应、HH类、HL类集聚效应已在5%水平上变得不显著。

在(5)中看出有两点不同:一是中部的政策效应不显著;二是西部政策效应明显高于东部。这表明中部地区的发展滞后于东部,更滞后于西部,中部塌陷的确是事实。这可能是中部崛起战略实施时间较晚,区域政策尚未发力,其效应没能显现出来。

(四)可视化

把表5中的(5)的人均GDP增量拟合值可视形成化的趋势面(图5)。可以看出,在我国的版图上具有不同人均GDP增量集聚区域。以4000美元人均GDP增量线看,区域发展可以划分为一个发达区域和两个欠发达区域:一是一个发达的区域,由东片区的东南沿海包括江西、湖南与湖北东部,以及环勃海带;西片区的新疆东北部、青海北部、甘肃西北部、内蒙西北部、宁夏北部、陕西北部、吉林的少部分、河北北部;中片区由河北东部、内蒙古东部、辽宁和吉林西南部组成,这是一个连通的大区域。二是东部不发达区域,由内蒙东北部、黑龙江、吉林东南部组成。三是西南部不发达大区域,由新疆西南部、西藏、青海南部、甘肃东南部、青海南部、宁夏、陕西南部、山西、河北西南部、山东西部、安徽、河南、湖南与湖北西部、广西西部、云南、贵州、四川和重庆组成。

图5 我国人均GDP增量的空间分布结构

进一步从6000美元人均GDP增量看,高水平发展区域有五个,分别为新疆东部,青海北部和甘肃西北部组成的区域,内蒙东北部,广东中南部,长三角,胶东半岛。以2000美元人均GDP增量线看,最不发达区域有新疆和西藏西南部两个零星区,而由云南、四川、贵州、重庆、青海东部、甘肃南部、陕西南部、河南南部、安徽西部、湖南与湖北西部、广西西部形成大面积不发达的“大西南”区域。

总体上,我国存在南北两个发展极,而“大西南”区域是我国经济发展最不发展的空间,其发展滞后极大地制约我国区域经济的协调发展。尤其是西南地区地理位置偏僻,国土面积虽然大,但60%以上是海拔超过3000米的高寒地区或沙漠戈壁,气候干旱,水资源贫乏。从地理因素看,西南地区交通相对不便,且民族多,劳动力数量多且廉价,素质低;邮电通讯、交通运输等基础设施相对落后,难以构成经济高速发展的重要条件。同时,长期从事农业生产,多数人依然是传统思想,没有市场观念,开放观念不强。从这几方面看,地理因素起决定性作用,发展难度较大。尽管我国已实施西部大开发与中部崛起战略,但由于历史条件、自然条件及的原因,东部沿海地区在相当长的时间内仍会保持领先的优势地位,发展的差距在短期内不仅难以缩小,甚至还有可能出现新的发展差距继续拉大现象。

五、结论与含义

自实施“西部大开发战略”以来,中国区域政策所产生的效应是明显的,它培育了西北部发展带,促进了欠发达地区的发展,区域发展的协调性显著增强,导致区域间经济增长格局发生较大变化。但是,我国区域发展不协调的状态并没有发生实质性改变,同时空间集聚、地理位置、初始发展水平因素联合作用下,区域发展又产生了一些新差距。主要是形成“大西南”相对不发展区域。这表明,中国区域协调发展的任务远未完成,促进区域协调发展仍然面临艰巨任务。

本文实证表明:一个地区的空间位置、空间集聚、初始发展水平以及政策都会影响到它的经济发展速度。其中,空间集聚的影响具有稳健性,而它又是我国区域发展的隐性力量。从空间集聚看,高发展水平地区集聚抱团,且形成相对独立的增长模式,而低水平区域却产生“穷人俱乐部”效应,高水平集聚区与多广大的低水平地区集聚形成了较复杂的空间结构。此外,政策效应已经开始发力,西部大开发收到了明显的效果,西部地区发展发生了分化,成就了以内蒙古、新疆为主体西北高速发展带,而西南地区仍成为全国最不发展的地区,同时中部地区崛起效果还不显著,导致中部塌陷的潜在因素还继续存在。值得注意的是,西北地区由于人口少,自然资源丰富,其高速发展具有一定特殊性和难持续性,资源环境的压力使其发展方式难以为继,转变发展方式仍面临较大的挑战。

进一步地,传统区域四大板块的划分在地理空间上仍然存在不合理的一面,空间集聚效应导致区域政策指向错乱,效果并不理想。由于中国地域辽阔,地区间差距较大,因此有必要根据空间效应,打破四大板块的划分界线,将区域政策进一步细化,实施差别化政策,从而更有针对性地解区域协调发展的问题。尤其是对“塌陷区域”要制定更有效的、特殊的区域政策,着力解决关键问题,进一步加快区域协调发展新格局形成,促进区域发展的收敛。

区域不协调的深层次原因在于受空间地理力量的影响。我国不发达地区(吉林与黑龙江东部,中部、西南部)经济基础薄弱,区位不具有优势。今后一个时期,我国要通过实施“一带一路”战略,加大内地开放和沿边开放,以适宜制度安排弥补区位劣势,促进低水平发展区域的发展。为此,我国必须制定更强、更优惠的政策,加大国家支持力度,建立起长效机制,才能克服空间因素带来的不利影响,加速低发展水平区域的开发与开放,促进承接国际产业转移。更重要的是要加快“大西南”地区的经济发展,增加中央财政在西南地区的投资比重,并积极推动沿海一些加工制造业逐步向西部资源丰富地区转移集聚,缩小区域之间动态发展能力的差距。

1. 陈芳、龙志和:《中国县域经济差距的收敛性研究——基于动态面板数据的GMM方法》[J],《中国科技论坛》2011年第4期。

2. 范剑勇:《经济地理与地区间工资差异》[J],《经济研究》2009年第8期。

3. 陆铭、陈钊:《论中国区域经济发展的两大因素和两种力量》[J],《云南大学学报(社会科学版)》2005年第4期。

4. 吕冰洋、余丹林:《中国梯度发展模式下经济效率的增进——基于空间视角的分析》[J],《中国社会科学》2009年第6期。

5. 刘生龙、王亚华、胡鞍钢:《西部大开发成效与中国区域经济收敛》[J],《经济研究》2009年第9期。

6. 李小建、乔家君:《20世纪90年代中国县际经济差异的空间分析》[J],《地理学报》2001年第2期。

7. 孟斌、王劲峰、张文忠、刘旭华:《基于空间分析方法的中国区域差异研究》[J],《地理科学》2005年第4期。

8. 潘文卿:《中国区域经济差异与收敛》[J],《中国社会科学》2010年第1期。

9. 沈体雁、冯等田、孙铁山:《空间计量经济学》[J],北京大学出版社,2010。

10. 吴玉鸣:《县域经济增长集聚与差异:空间计量经济实证分析》[J],《世界经济文汇》2007年第2期。

11. 王远飞、何洪林:《空间数据分析方法》[M],科学出版社,2008。

12. 周民良:《经济重心、区域差距与协调发展》[J],《中国社会科学》2000年第2期。

13. 赵果庆、罗宏翔:《中国制造业集聚:度量与显著性检验——基于集聚测量新方法》[J],《统计研究》2009年第3期。

14. 张馨之、何江:《中国地区经济发展差距的空间分析》[J],《地域研究与开发》2007年第1期。

15. 张晓旭、冯宗宪:《中国人均GDP的空间相关与地区收敛:1978—2003》[J],《经济学(季刊)》2008年第2期。

16. 周亚虹、朱保华、刘俐含:《中国经济收敛速度的估计》[J],《经济研究》2009年第6期。

17. Anselin, L., 1988, Spatial Econometrics: Methods and Models[M], Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

18. Dantin Yu, Yehua Dennis Weil, “Analyzing Regional Inequality in Post-Mao China in a GIS Environment”[J],, 2003, 44, (7):514-534.

19. Démurger, S., 2001, “Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?”[J],, 29: 95-117.

20. Fujita, M. and Hu, Dapeng, 2001, “Regional Disperity in China 1985-1994: The Effects of Globalization and Economic Liberalization”[J],, 35: 3-37.

21. John Friedmann, Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela[M], MIT Press, 1966:5.

22. Kim, Tschangho John and Knaap, Gerrit, 2001, “The Spatial Dispersion of Economic Activities and Development Trends in China: 1952-1985”[J],, 35: 39-37.

23. Laura Hering, Sandra Poncet, “Economic Geography, Spatial Dependence and Income Inequality in China”[D], CEPII, Working Paper No 2007-22.

24. Shuming BAO, Gene Hsin CHANG, Jeffrey D. SACHS, Wing Thye WOO, “Geographic Factors and China’s Regional Development Under Market Reforms, 1978–1998”[J],, 2002, 13:89–111.

25. Vanhove, N. and H. L. Klaassen, 1980, Regional Policy: A European Approach[M]. London: Saxon House.

* 本文为国家自然科学基金项目(71563059)的阶段性成果。作者感谢匿名审稿人提出的宝贵意见。