国有企业创新发展对东北地区经济增长的影响

王伟光,白雪飞,侯军利

(1.辽宁大学经济学院,辽宁 沈阳 110136;2.辽宁大学公共基础学院,辽宁 沈阳 110036)

国有企业创新发展对东北地区经济增长的影响

王伟光1,白雪飞2,侯军利1

(1.辽宁大学经济学院,辽宁 沈阳 110136;2.辽宁大学公共基础学院,辽宁 沈阳 110036)

本文在理论分析基础上,通过构建国有企业创新发展与经济增长评价指标体系,基于协整和VEC模型,对二者之间的关系机理进行了实证分析。研究结果表明:东北地区国有企业创新发展与地区经济增长数量正相关、与地区经济增长质量负相关,经济增长数量和增长质量之间具有相互促进的作用。

国有企业;创新发展;经济增长数量;经济增长质量

国有经济占比高,国有企业比重大是东北地区的一个显著特点。面对当前东北经济发展新态势,如何发挥国有企业的作用,促进东北地区经济顺利转型升级,至关重要。东北地区的体制机制、产业结构、市场环境等问题,几乎都与东北地区国有企业改革息息相关。国有企业改革的深入与否,国有企业发展的水平如何,不仅影响着整个地区的经济转型与变革,也影响着国有经济的发展质量[1]。国有企业通过产业集聚可以扩大对其他所有制企业的知识外溢效应[2],也可以通过“示范—模仿”效应,生产和研发合作方式,及人员流动对所有制企业产生创新正效用,拉动整个地区的创新能力发展[3]。根据CNKI检索,“国有企业”与“创新发展”的相关主题比较多,涉及到了“国有企业”与“经济增长质量”或是“创新发展”与“经济增长质量”之间的关系研究,没有关注国有企业的创新发展对经济增长数量和质量的双重影响。那么,国有企业创新与东北地区经济增长之间的关系如何,国有企业的创新发展是否会影响着经济增长的数量、质量呢?

1 国有企业创新发展对东北地区经济增长的影响机理

“国有企业占比高”是东北地区的显著特点,国有企业创新发展势必影响着地区经济的增长。地区经济的增长又可分为经济数量增长和经济质量增长,前者受要素累积、资源开采程度和产能是否过剩等因素影响,后者则受要素结构、需求结构、产业结构、社会公平和资源环境协调等因素影响。地区经济增长的最终目标是经济增长数量和质量协调发展,即要素的积累促使GDP增长率提高,实现经济数量增长,要素结构的内部优化促使全要素生产率提高,实现经济质量的增长。

1.1 经济数量增长

在经济发展理论中,经济增长数量通常被表述为一国的GDP或国民产出的增加,这种增加有赖于资金、土地和人力资本等生产要素的投入。经济增长包括两种方式:以要素的投入数量和生产规模的扩大带来的经济数量增加,和通过对要素的重新配置来提高生产效率和优化要素结构。随着要素数量的不断投入,单位要素所能带来的产量增长速度呈现递减趋势,单纯依靠要素投入已不再能带动经济增长。中国以往的高速增长主要归功于投资的驱动带动了规模扩张,即通过廉价劳动力和自然资源促进经济增长。然而,这种类型的增长不仅存在着“数量”与“质量”的不一致性,也体现出了区域层面的非均衡性[4]。

技术进步和创新是决定经济增长的重要因素。面对经济发展过程中的技术瓶颈,“引进技术—忽视消化吸收再创新—再次引进”是许多企业的选择,但是,单纯从国外引进技术模式不再可行,作为创新主体的企业也承担着摆脱对外技术引进依赖的重任[5]。通过从国外引进的先进设备,使装备制造业的生产能力和产品质量得到显著提升,国有企业创新能力还没有充分满足国内巨大的、不断升级的消费需求。经过多年的发展,国有企业已经形成了非常强大的生产能力,大规模的生产使得学习效应释放逐渐进入到关键阶段。基于相对完善的技术体系、生产体系,国有企业在某些领域也拥有竞争力,这种市场空间将为创新发展创造条件,而一国经济增长也将有助于自主创新能力的提高[6-7]。

1.2 经济质量改善

(1)优化要素配置。生产要素投入和技术进步是经济增长的主要因素,而生产要素的投入又分为生产要素投入结构和投入总量。劳动、资本和人力资本在不同产业间和产业内部的投入结构都会影响全要素生产率,然后顺次影响经济增长率,即被称为要素重置效应的“结构红利”[8]。发展中国家要素重置对经济增长的贡献率高于欧美等发达国家[9]。劳动力要素在不同产业间的流动将影响经济增长,劳动力收入对低收入国家的贡献率是25%,而对高收入国家仅为0.8%[10]。逮进等[11]曾认为人口的迁移是导致经济衰落的主要原因,但在随后学者的研究中发现人力资本的内部结构是经济衰退与增长的主要原因[12]。

(2)需求结构调整。索洛增长模型表明,需求变动直接影响经济增长。近年来,随着国内人均收入水平的提高,人们对第三产业服务业的消费需求也逐渐升高,消费需求的增长带动了服务业比重的上升。学者普遍认为,服务业的需求收入弹性高是服务业得以快速增长的根本原因。需求可分为产业间的中间需求和最终需求,最终需求即为工业、农业和服务业最终产品的去向,主要包括居民消费、政府支出、资本形成、存货和出口五大部分,构成了国家或是地区的需求结构。纪明等[13]曾在其研究中构建了需求结构合理化和需求结构高级化两个指标衡量需求结构对经济增长的影响,结果发现,通过对需求结构水平高低的调节可以促进经济增长速度和抑制经济波动。“工业一柱擎天,结构单一”的“二人转”模式,服务业发展缓慢是东北产业结构的主要特点。促进制造业与现代服务业高度融合发展,将带动其他非国有中小企业的发展,促进地方经济增长。

(3)产业结构升级。以往中国的高速增长主要来源于投资驱动,随着边际产出弹性的逐渐降低,以劳动力替代资本,以技术促进劳动节约,以创新协同资本有机构成,促进产业结构的调整与升级,就成为了经济发展的动力。作为许多产业的龙头企业,国有企业创新发展事关产业结构内部变化、转型与升级。要素市场和产品市场的双重竞争,有助于激发国有企业提高自身的创新能力和效率。在没有外部竞争压力的前提下,极少数企业会选择主动创新,只有在压力的迫使下,企业才会消极或是被动地进行技术创新。在各类所有制结构的企业中,国有企业的生产效率是最低的[14-15]。效率的提高、竞争力的获得,离不开创新[16]。融合全球资源,构筑开放式创新体系,是国有企业促进协同创新的根本途径。

(4)社会公平实现。社会公平是经济增长过程中的普惠性和共享性。包容性增长理论强调发展权利共享、机会共享、规则共享和结果共享,在此基础上构建权利公平、机会公平、规则公平和分配公平的社会经济秩序[17]。国有企业的政策倾斜、金融支持要优于其他所有制类型企业,但国有企业所属的低回报率和高风险、高社会责任的行业或部门,能够增加社会福利总水平。在微观层面,公平受个人预期、内部公平和外部公平的影响。张正堂[18]发现,薪酬差距与业绩之间是负相关关系。从宏观角度上看,有质量的经济增长,不会在不同收入群体间产生过大的收入差距或分配差距。基尼系数是衡量收入分配公平程度的一个指标,如果基尼系数超过了0.4,可能意味着存在较大程度的分配不公。

(5)资源环境经济协调发展。随着工业化进程的加速,作为中国重要装备制造业基地的东北,经过长时期的资源过度开采消耗,工业污染排放增加,资源环境问题日趋严重,东北地区生态环境接近不可恢复的临界状态[19]。赵林等[20]从经济、资源环境和社会三方面构建了城市脆弱性系统,并指出东北地区的城市仍是一个脆弱性系统,只是随着治理的加强逐渐从高脆弱性(2003—2006年)转变为低脆弱性(2001—2011年)。刘艳军等[21]在对1995—2010年的东北地区区域开发程度指数的研究中得出,“振兴东北”的战略实施以来,加速了东北区域经济的发展,资源的开发程度也有所提高,但随之而来的资源环境问题却是东北地区可持续发展的关键。

2 国有企业创新发展与东北地区经济增长之间的VEC模型系统

2.1 模型变量设定与评价指标体系构建

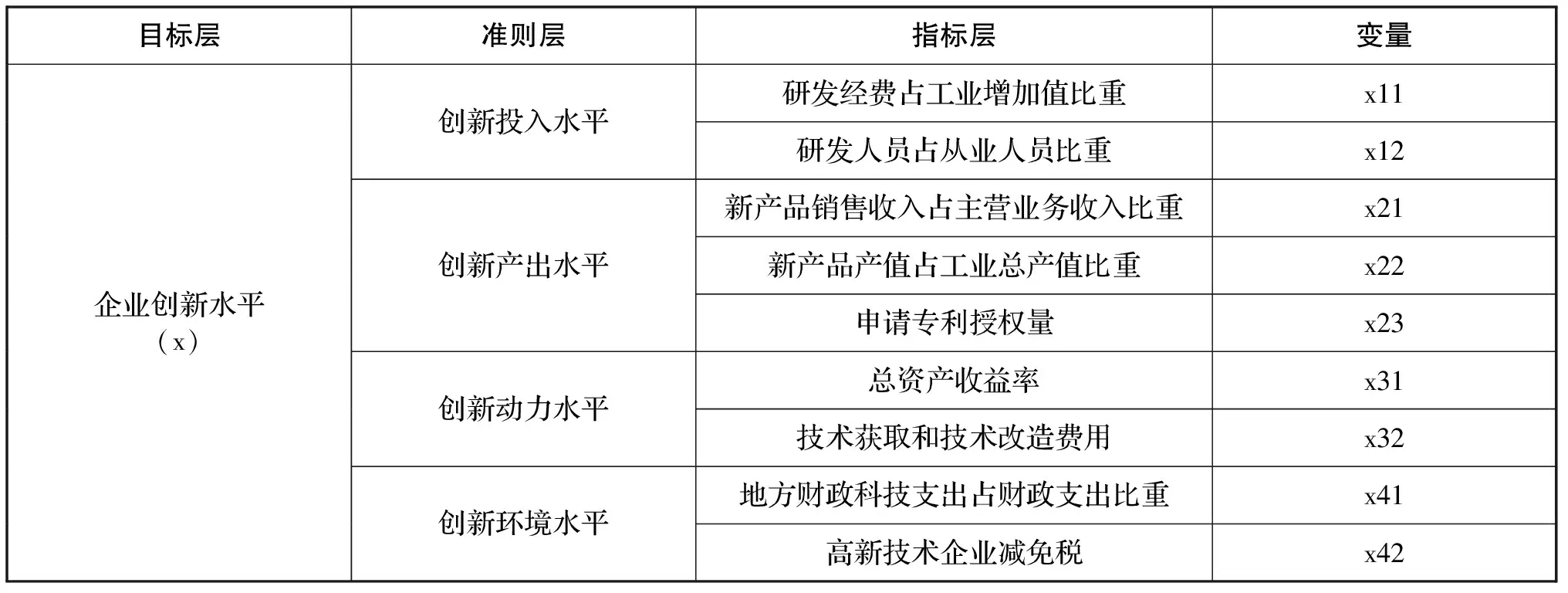

企业创新发展的评价是一项覆盖面广、涉及内容多的复杂工程。很多学者对企业创新发展水平及其构成进行分析,构建了形式多样的评价指标体系。这些评价指标体系大体可以分为三类:一是从创新源泉角度,从原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新水平三个方面衡量创新水平[22];二是从创新的投入产出角度,从自主创新投入水平和自主创新产出水平两个方面衡量创新水平[23-25];三是从创新的组成维度角度,将整体创新水平分解为若干创新维度[26-28]。本文综合已有学者的理论观点和研究成果,从创新投入、创新产出、创新动力和创新环境四个方面构建评价指标体系。这样的评价指标体系能够相对科学地刻画出企业从投入到产出、从内部动力到外部环境的创新过程(见表1)。

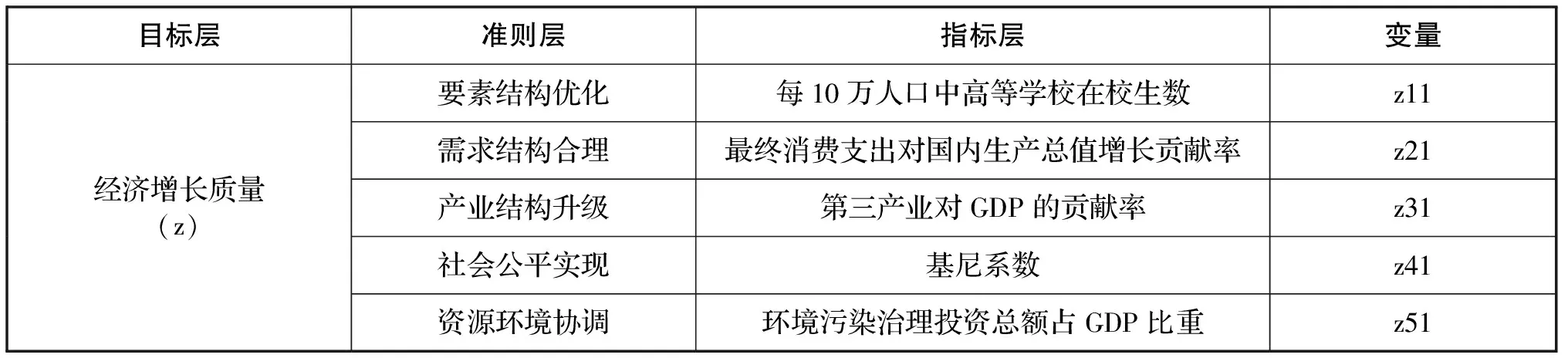

高水平的经济增长必须是经济数量扩张和经济质量提高的有机统一体,本文从经济增长数量和经济增长质量两个方面衡量经济增长。经济增长数量(y)用国内生产总值指数(上年=100)衡量。衡量经济增长质量必须考虑选择多个指标(见表2)。经济增长质量的提高需要经济系统、社会系统和自然系统的内部趋于合理、优化发展,并强调各个子系统之间或者系统组成要素之间在发展演化过程中彼此保持和谐一致,实现相互之间的积极互动、良性循环,使经济稳定发展、社会和谐进步、资源环境友好[29]。

2.2 数据来源与变量序列的计算

企业创新发展数据为东北地区国有及国有控股企业数据,经济发展数据为区域总量数据。数据来源于国务院发展研究中心信息网区域经济数据库、宏观经济数据库和重点行业数据库,样本区间为1995—2014年。一些绝对指标采用它们的加总值,相对指标采用辽宁省、吉林省和黑龙江省的平均值,经济增长质量中的基尼系数没有区域数据所以采用的是全国数据。考虑到创新发展与经济增长质量提高的过程中各个维度不可替代的重要性和协同发展的必要性,对创新发展和经济增长质量的各个维度赋予相等权重进行计算。

表1 企业创新水平评价指标体系

表2 经济增长质量评价指标体系

2.3 模型选取与分析步骤

为了研究东北地区国有企业创新发展、东北地区经济增长数量和经济增长质量之间的相互影响,选择误差修正模型作为基本计量模型。选择该模型具有以下优点:可以不以严格的经济理论为依据,从而有效解决现实分析中难以找到合适的理论基础来构建包含多个影响因素的模型问题;能够削弱原模型的多重共线性和扰动项的序列相关性;可以分析系统中各个变量之间的动态结构和动态影响等。本文实证分析的基本思路为:①利用单位根检验方法确定时间序列的平稳性;②进行协整检验,以检验各变量之间是否存在协整关系;③如果存在协整关系,则建立误差修正模型(VEC),并找出其长期均衡关系进行分析。

2.4 基于多变量协整关系的VEC模型构建

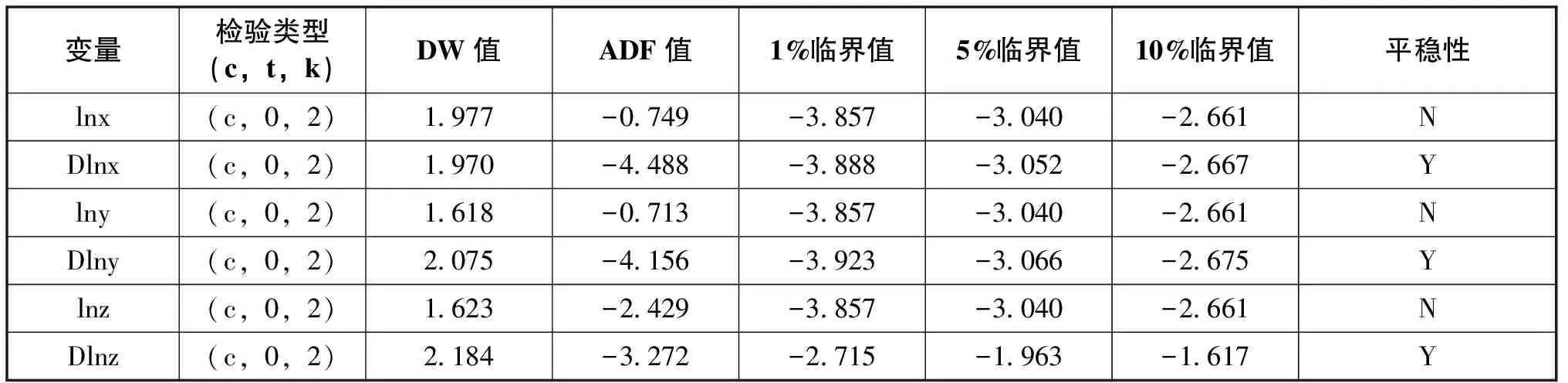

(1)时间序列平稳性检验。为了消除异方差的影响,对所有指标做了对数化处理。用ADF单位根检验方法对各变量进行数据平稳性检验。由检验结果可知(见表3),各变量序列均不平稳,但一阶差分序列平稳,均为I(1)时间序列。

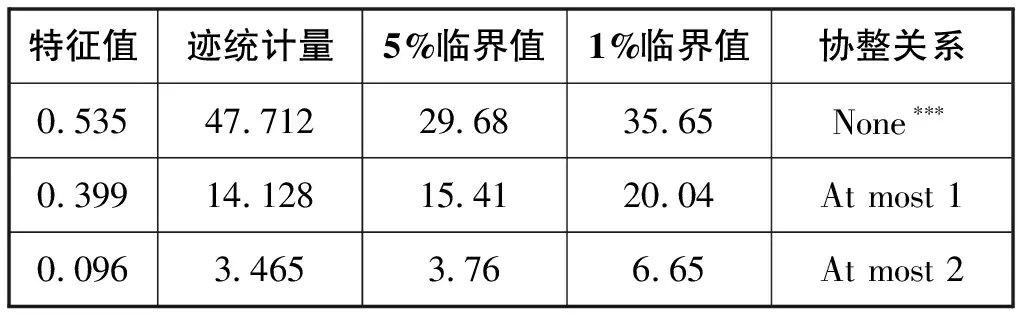

(2)协整关系检验。根据Johansen提出的关于系数矩阵协整似然比(LR)的检验方法,进行协整关系检验。原假设至多有r个协整关系,根据系统内序列走势确定无趋势项和有截距项。协整检验滞后阶数的选择对于检验结果的影响比较大,本文首先构建无约束的VAR模型,通过尝试不同阶数得到不同的AIC和SIC值,并根据AIC和SIC最小的原则选择滞后阶数。根据AIC准则最佳滞后阶数为2,根据SIC准则最佳滞后阶数为5。当AIC和SIC信息准则确定的滞后阶数不一致时,我们考虑用LR检验进行取舍,最终选择滞后阶数为2,得到检验结果(见表4)。

表3 ADF单位根检验结果

注:c、t、k分别表示回归方程中的常数项、趋势项和滞后阶数,滞后阶数根据AIC和SIC信息量最小的准则确定。

表4 协整方程及其系数估计

注:***表示0.1%显著性水平。

检验表明,在5%和1%的显著性水平下,VAR系统中的变量之间存在协整关系,可以构建一个协整方程。另外,不存在过度识别问题,不需要施加经验约束。

(3)VEC模型的建立及长期均衡关系分析。建立如下形式的VEC模型:

得到协整方程为:

CE:lnx=1.672lny-13.795lnz+17.246

(1)

(2.755)**(1.898)*

其中,括号内的数据为方程系数的t统计量,*、**分别表示在10%、5%显著性水平下显著。

对方程(1)进行ADF和KPSS平稳性检验,发现在1%显著性水平下拒绝了存在单位根的原假设,说明了序列的平稳性,进一步验证了所建立的VAR系统中变量间协整关系的正确性。方程(1)表明,东北地区国有企业创新发展水平与地区经济增长数量正相关,在其他条件保持不变的前提下,地区经济数量每增长1%,国有企业创新水平提高1.672%;东北地区国有企业创新发展水平与地区经济增长质量负相关,在其他条件保持不变的前提下,地区经济质量每提高1%,国有企业创新水平降低13.795%;经济增长数量和增长质量之间是相互促进的关系,经济数量每增长1%,经济质量提高8.251%。

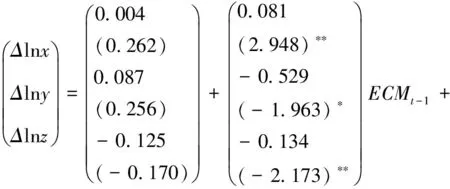

基于多变量协整关系的VEC模型如下:

(2)

其中,小括号内的数据为方程系数的t统计量,*、**分别表示在10%、5%显著性水平下显著。

第一个方程修正后的可决系数为0.882,说明方程具有良好的拟合性质,F统计量的值为15.125,其所对应的P值为0.000,说明通过了联合检验;第二个方程修正后的可决系数为0.647,说明方程具有良好的拟合性质,F统计量的值为3.143,其所对应的P值为0.000,说明通过了联合检验;第三个方程修正后的可决系数为0.745,说明方程具有良好的拟合性质,F统计量的值为4.227,其所对应的P值为0.000,说明通过了联合检验。由此可见,模型具有较好的解释力度,能较好地分析东北地区国有企业创新发展水平与地区经济增长数量和增长质量之间的关系。

方程(2)中,调整参数矩阵中α21<0、α31<0,说明东北地区经济增长数量和增长质量偏离长期均衡关系时,其负反馈机制产生作用。从滞后项的回归系数看出,前1期创新水平对经济增长数量起正向作用,前2期创新水平对经济增长数量起反向作用,回归系数分别为6.721和-8.233;前1期创新水平对经济增长质量起反向作用,前2期创新水平对经济增长质量起正向作用,回归系数分别为-0.725和1.015。

3 结论与讨论

东北地区国有企业创新发展水平与地区经济增长数量正相关。在粗放式经济增长模式下,国家的总体经济目标为经济总量的最大化。东北国有企业的创新发展所带来的是产业整体技术水平的上升,劳动生产效率的提高,对于同行业非国有企业和上下游产业链的其他企业都有着孵化和带动作用。在追求产出的最大化目标下,东北地区创新的投入也促使经济总量得到显著提高,此时的经济数量增长更多地来源于投资驱动。前1期创新水平对经济增长数量起正向作用,前2期创新水平对经济增长数量起反向作用,回归系数分别为4.416和-7.047。

东北地区国有企业创新发展水平与地区经济增长质量负相关,且存在滞后效应。普遍认为,国有企业的创新发展与经济增长质量之间具有正相关关系,但本文的实证结果没有支持这种观点,其原因很复杂。国有企业创新发展水平虽然没有直接对地区经济增长质量产生正向影响,其原因在于国有企业通过“创新孵化器”等方式将知识溢出到非国有企业[30],并成为提高非国有企业技术能力的一个重要手段,而后者技术创新水平的提高毫无疑问将对地区总体发展起到积极作用。经济质量增长的指标如要素结构、需求结构、产业结构、社会公平和资源环境的协调发展都是一个长期目标,调整参数矩阵中α31<0,说明东北地区经济增长质量偏离长期均衡关系时,其负反馈机制产生作用。从滞后项的回归系数看出,前1期创新水平对经济增长质量起反向作用,前2期创新水平对经济增长质量起正向作用,回归系数分别为-0.600和0.651。

经济增长数量和经济增长质量之间是相互促进的关系。创新发展水平首先通过资本的投入促进经济数量的增长,而数量的增长必然带来经济质量的提高,而经济质量的增长又会带来经济数量突破性的增长。经济数量与经济质量相互促进的关系更好地说明了未来经济增长的模式要以社会系统、自然系统和经济系统达到和谐的可持续经济发展模式。这表明,经济增长数量达到一定水平之后,有助于经济增长质量提高,而经济增长质量达到一定发展阶段后,将对经济增长数量提出新的要求。在两者之间的循环累积过程中,国有企业创新发展的滞后效应、扩散效应与其他企业创新一起成为驱动东北地区经济发展的力量。

东北地区经济增长数量和增长质量之间存在着相互作用的关系,但是,国有企业创新发展水平对东北地区经济增长的影响还处于一种矛盾状态:国有企业创新发展水平对地区经济增长数量和质量之间影响存在着显著的非同步性。这些结果表明,随着环境资源和消费模式的约束,经济的数量增长呈现递减趋势,创新的作用逐渐显现,即国有企业创新发展对东北地区经济增长的数量有显著的促进作用。国有企业创新对经济增长的数量、质量的影响并不同步,这意味着国有企业创新对经济增长数量的正向效应是以其对经济增长质量的负向影响为代价的;对经济增长质量的正向效应,则以对经济增长数量的负向影响为前提。由此可见,东北地区经济增长仍然处于系统内结构转化过程中,国有企业创新的影响与结构转换动力之间可能存在着某种非对称性,即尽管国有企业在东北地区经济发展中具有举足轻重的地位,但就创新驱动而言,其作用并未得到充分发挥。东北地区的转型与增长,还需要国有企业与非国有企业协同推进。

此外,作为一项探索性研究,国有企业创新的内在逻辑与特殊性还有待于进一步深入研究。如何进一步进行数据挖掘和丰富样本信息,构建更加完善的指标体系,更加全面地分析东北地区经济增长质量与数量之间的深层关系,将是未来研究的重要方向。

[1]黄速建,刘晖,卢帅.东北老工业基地国有制造企业战略变革路径探索——以东北XX企业集团为例[J].辽宁大学学报哲学社会科学版,2013(2):90-97.

[2]ALCACER J,CHUNG W.Location strategies and knowledge spillovers[J].Mangaement science,2007,53(5):760-776.

[3]WU Mei,LONG Zhihe,LIN Guang The impact of industrial structure on knowledge spillovers——the evidence from Guangdong industry[J].Science research,2011,32(7):18-24.

[4]任保平,魏婕.中国经济增长中数量和质量的不一致性及其理论解释[J].社会科学研究,2012(3):6-10.

[5]李政.国有企业提高自主创新能力的制约因素与驱动机制[J].学习与探索,2011(7):106-110.

[6]KEUN LEE,CHAISUNG Lin.Technological regimes,catching-up and leap frogging findings from the Korean industries[J].Research policy,2001,30(04):459-483.

[7]范红忠.有效需求规模假说、研发投入与国家自主创新能力[J].经济研究,2007(3):33-44.

[8]张翼,何有良.产业结构变迁、要素重置与中国经济增长[J].经济经纬,2010(3):27-31.

[9]赵春雨,王平,安树伟.生产率增长、要素重置与中国经济增长质量研究文献述评[J].经济问题探索,2012,11:155-160.

[10]DOWRICK S,GEMMELL N.Industrialisation,catching up and economic growth[J].The economic journal,1991,101(06):263-275.

[11]逯进,郭志仪.中国省域人口迁移与经济增长耦合关系的演进[J].人口研究,2014,06:40-56.

[12]何海林,涂建军,孙祥龙,王娜,林曦.中国人口结构与经济结构耦合的关联分析[J].西南大学学报(自然科学版),2013,10:140-145.

[13]纪明,刘志彪.中国需求结构演进对经济增长及经济波动的影响[J].经济科学,2014(1):10-22.

[14]姚洋,章奇.中国工业企业技术效率分析[J].经济研究,2001(10):13-19.

[15]吴延兵.国有企业双重效率损失研究[J].经济研究,2012(3):15-27.

[16]GARY Jefferson H,BAI Huamao,GUAN Xiaojing,YU Xiaoyun.R&D performance in Chinese industry[J].Economics of innovation and new technology,2006,15(4):56-67.

[17]陈家付.包容性增长与社会公平[J].学术界,2011(1):5-12.

[18]张正堂.高层管理团队协作需要、薪酬差距和企业绩效:竞赛理论的视角[J].南开管理评论,2007(2):4-11.

[19]刘文新,张平宇,马延吉.东北地区生态环境态势及其可持续发展对策[J].生态环境,2007,16(2):709-713.

[20]赵林,王维,张宇硕,李瑞,吴殿廷.东北振兴以来东北地区城市脆弱性时空格局演变[J].经济地理,2014(12):69-77.

[21]刘艳军,张婧.城市拓展对资源消耗的影响程度分析——以长春市为例[J].地理科学,2012(9):1093-1098.

[22]谭蓉娟.珠三角装备制造业自主创新模式与创新绩效影响因素实证研究[J].科技管理研究,2011(2):1-6、28.

[23]曹志来.科技创新投入产出绩效的评价与解析——基于东北三省一区的相对分析[J]东北亚论坛,2008(04):63-67.

[24]杜娟.基于DEA模型的我国农业科技创新投入产出分析[J].科技进步与对策,2013(04):82-85.

[25]万勇.空间视角的创新投入产出差异及其布局调整[J].工业技术经济,2015(04):3-12.

[26]魏江,徐庆瑞.企业科技发展战略选择与企业技术能力、外部科技环境的匹配[J].科技进步与对策,1995(5):43-45.

[27]胡恩华.企业技术创新能力指标体系的构建及综合评价[J].科研管理,2001(04):79-84.

[28]徐立平,姜向荣,尹翀.企业创新能力评价指标体系研究[J].科研管理,2015(1):123-126.

[29]白雪飞.我国经济发展方式转变阶段测度研究[J].科学技术文献出版社,2012.

[30]王伟光,冯荣凯,尹博.产业创新网络中核心企业控制力能够促进知识溢出吗?[J].管理世界,2015(6):99-109.

(责任编辑 沈蓉)

Innovation and Development of State Owned Enterprises on the Economic Growth in Northeast China

Wang Weiguang1,Bai Xuefei2,Hou JunLi1

(1.School of Economics,Liaoning University,Shenyang 110136,China; 2.College of Comprehensive Foundation Studies,Liaoning University,Shenyang 110036,China)

On the basis of theoretical analysis,the relationship between the innovation and development of state-owned enterprises and economic growth was analyzed by means of co-integration and VEC model.It built an index system.The results of study show that:Northeast China state-owned enterprise innovation development and regional economic growth has a positive relation with the amount;And regional economic growth quality is negatively related to economic growth quality;Quantity and quality of economic growth can promote each other.

State-owned enterprise;Innovation development;Economic growth quantity;Economic growth quality

国家自然科学基金项目“深化国有企业改革的途径和对策研究”(71541028)、“创新价值链视角下的非核心企业创新行为模式演化机理研究”(71573113)。

2016-06-06

王伟光(1970-),男,辽宁清原人,辽宁大学经济学院副院长、教授,博士生导师;研究方向:创新与企业发展。

F062.4

A