周恩来外交修辞与“四个自信”

解正明

(淮阴师范学院 文学院, 江苏 淮安 223300)

周恩来外交修辞与“四个自信”

解正明

(淮阴师范学院 文学院, 江苏 淮安 223300)

周恩来外交修辞的政治基础是“四个自信”,体现在意识形态化、象征体系、话语秩序、文化风格等四个方面。道路自信、理论自信、制度自信是周恩来外交修辞的政治基础,文化自信是周恩来外交修辞的“更基本、更深沉、更持久的”政治基础。在这个政治基础上,我国外交修辞的意识形态元素和国际伦理意识逐渐背景化,务实的行为主义和现实主义的话语逐渐增多。

周恩来;外交修辞;四个自信;修辞模型;意识形态化

周恩来是新中国外交的创始人和奠基者。“周恩来是一位伟大的中和者”[1]。周恩来外交修辞是新中国外交的重要精神财富。本文先对周恩来外交修辞的相关研究做一个综述,然后以《周恩来外交文选》为主要研究材料,从“四个自信”的理论高度,系统分析周恩来外交修辞的政治基础。

一、国内外相关研究的学术史梳理和新的理论模型

(一)学术史梳理。

长期以来,学界研究周恩来外交修辞,主要是从语体行为、谈判口才、修辞手法、文化修辞等四个方面入手,侧重分析其语言智慧和非凡的人格魅力。

语体行为方面,主要分析周恩来外交的指示、讲话、谈话、声明、答记者问等。1944年周恩来草拟的《中央关于外交工作的指示》是党中央最早的关于外交工作的指示。1948年周恩来在西柏坡外事组工作会议上作出指示,提出了外交工作的基本守则。1956年周恩来总理和巴基斯坦伊斯兰共和国侯赛恩·沙希德·苏拉瓦底总理发表了联合声明。1957年周恩来在上海作了《关于香港问题》的讲话,为后来的“一国两制”战略方针奠定了基础。从周恩来与民主德国副总理厄斯纳谈话记录中可以看出,周恩来也是一位以谈话艺术见长的大政治家。1960年周恩来在新德里舌战外国记者,掷地有声。

谈判口才方面,主要分析周恩来外交修辞经典实例及其艺术特色。在经典实例中,中美关系解冻谈判、中苏贸易协定谈判、中日复交谈判、中法建交谈判、中缅边界谈判、中印边界谈判、中尼边界谈判、朝鲜停战谈判等体现出周恩来超凡的外交修辞能力。周恩来的外交谈判艺术,以和平共处五项原则为准绳,以国家和人民的利益为出发点,以高尚的品格修养和渊博学识为基础,熔中华民族优良传统与时代精神于一炉,具有很强的感染力和吸引力。其主要表现为:原则坚定,方法灵活;善用反驳、幽默等策略,破解僵局;情真意切,寓情于理;有庄有谐,不落窠臼;巧用语言,活跃气氛。

修辞手法方面,主要分析周恩来外交修辞的遣词造句和辞格。周恩来的外交语言具有用词精美,造句讲究;辞格运用,恰到好处;议论辩答,富有技巧等特点。这些特点充分显示了周恩来外交辞令的言语魅力。周恩来善于妙用各种辞格,特别是在答记者问的外交活动中,他经常娴熟地使用别解、委婉、闪避、借代、双关、抑扬等辞格。

文化修辞方面,主要分析周恩来外交修辞中的传统文化和跨文化理念。周恩来外交修辞折射出中国传统文化的火花。他在外交话语中时常流露出传统文化的思维,并形成了行之有效的“求同存异”外交文化思想与策略。同时,周恩来在长期的外交生涯中亲历了大量跨文化交际实践,逐渐形成了具有中国特色的跨文化交际理念。

总之,上述研究虽然理论角度多样,成果也较为丰富,突出周恩来个人的语言魅力,但浮于表面,忽视了周恩来外交的修辞发明和修辞推论的动力源泉。研究者使用的外交文献有时也不具有经典性和权威性。特别是,以往的研究没有站在中国特色社会主义权威理论的高度,解释力不强。

(二)新的理论模型。

政治理论方面,我们采用“四个自信”理论,这是习近平总书记基于中国特色社会主义创建的最新理论。习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上发表了重要讲话,郑重地指出:“坚持不忘初心、继续前进,就要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚持党的基本路线不动摇,不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进。方向决定道路,道路决定命运。中国特色社会主义不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就。中国特色社会主义,既是我们必须不断推进的伟大事业,又是我们开辟未来的根本保证。全党要坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。当今世界,要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话,那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”[2]

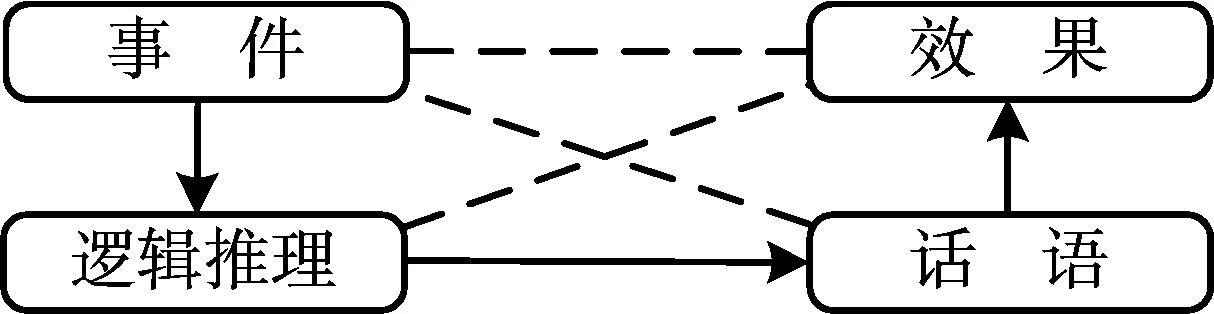

图1 周恩来外交修辞模型

从中国现当代外交史看,周恩来外交思想的根本前提是“和平共处”,终极目标是“共同发展”,现实路径是“互利合作”,思维方式是“求同存异”[3]。笔者认为,“四个自信”是周恩来外交修辞的政治基础。周恩来外交修辞是在意识形态化、象征体系、话语秩序、文化风格四者之间取得动态平衡的,从而获得卓越的修辞效果。四者之间复杂的连线关系最终形成符合各种行之有效的修辞话语。我们为周恩来外交修辞建构一个动态的四边形模型(图1)。我们的研究显示,这个四边形模型与“四个自信”之间存在对应关系。

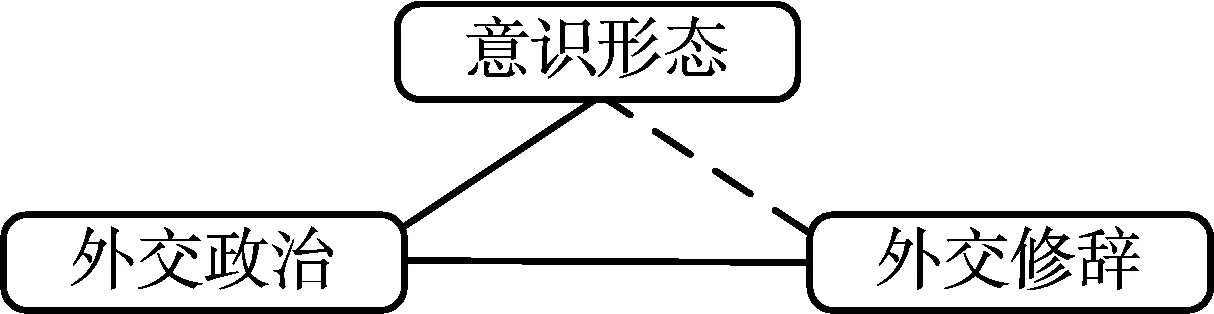

学理上,我们用自己定义的修辞和修辞要素模型。我们从已有文献中搜集出修辞的23种定义,并将这些定义分为四组。第一组认为修辞是修饰语言、调整语言、调适语言、美化语言、适应题旨情境、对语言材料的加工、修饰文字词句等活动,约占43.48%。第二组认为修辞是一种艺术、有效地说话或写作的艺术、积极的表达艺术、说服和演讲的艺术、产生和共享知识和信念时使用语言的艺术等,约占26.09%。如果把修辞看作是一种艺术,那么,修辞话语则是这种艺术的产品。而艺术品生产的目的就是吸引审美注意力。修辞艺术品是为了提高表达效果,吸引听话者的注意力,审美不是目的。第三组认为修辞是语言的技巧、造词规则的技术、有效使用语言的技巧等,约占17.29%。第四组认为修辞是使议论足以动人的法则、对所有有意偏离语言成分正常序列的方式的总称方式、“一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的能力”等,约各占13.14%。上述诸多观点不同,我们认为,修辞是指基于逻辑推理的有效言语行为,可由四个要素构成一个动态的四边形修辞模型。这里分析的是狭义修辞。广义修辞是另外一回事。

图2 修辞要素模型

这个修辞四边形模型把修辞事件作为修辞起点,修辞效果作为修辞终点,修辞推理和话语作为重要的中心环节。与以往的各种定义不同,我们的模型化定义,为修辞理论研究和应用提供了便于操作的空间。

本文用上述理论模型,研究周恩来外交修辞的政治基础。学术价值方面,从习近平“四个自信”的理论视角,构建“周恩来外交修辞模型”,从而为新世纪中国外交修辞研究找出一条全新的路径;应用价值方面,为我国外交界的实际工作提供一种全新的分析框架,进一步推动当代中国外交事业的发展。

二、意识形态化与道路自信的外交修辞

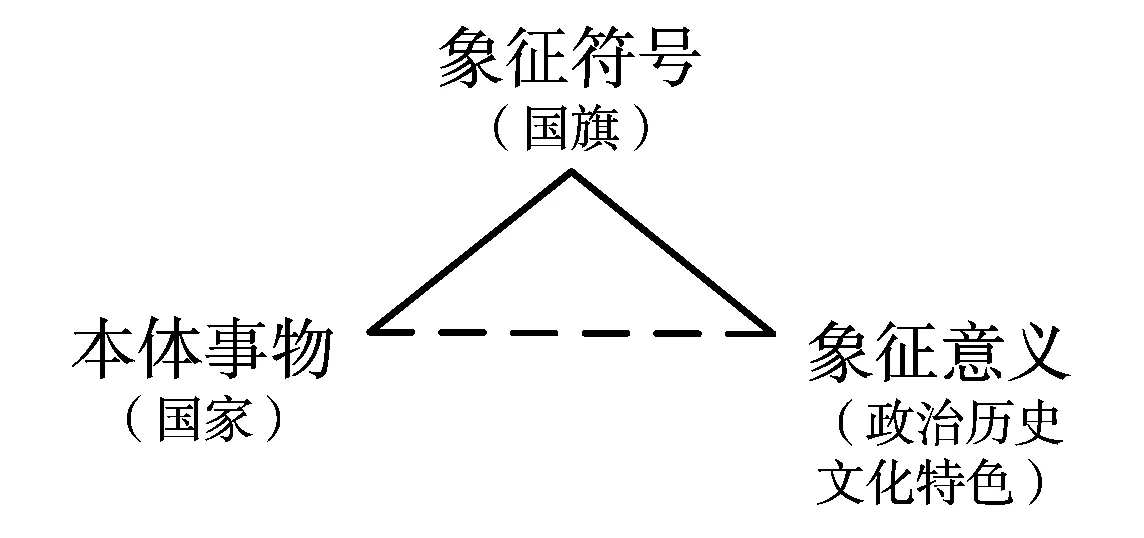

道路自信是周恩来外交修辞的政治基础。修辞的基础是人的理性和政治性。修辞理性是指对修辞事件的深度思考和推理。任何一种外交事件,都具有修辞价值,都是修辞事件。将外交事件看成是修辞事件,这是外交修辞的基本出发点。但外交事件的修辞价值存在大小程度的不同。这是由外交事件的政治性决定的。政治性,作为外交修辞的根基,是衡量外交修辞价值的标尺。外交政治与外交修辞的关系是:外交政治对外交修辞产生根本性的影响,而外交修辞对外交政治产生辅助性的影响。外交修辞政治性的核心是意识形态化。外交意识形态理所当然地是一种政治意识形态。外交政治的意识形态如何影响国际社会,这就是外交修辞的难点之一。意识形态、外交政治和外交修辞这三者之间的关系如下图所示。

图3 外交修辞与意识形态的关系模型

周恩来外交修辞以马克思主义为思想来源,坚持社会主义政治道路。“在半个多世纪的革命生涯中,周恩来始终坚持马克思主义不动摇、不妥协。无论环境如何复杂,工作如何艰苦,他都一以贯之”[1]。周恩来在外交部成立大会上的讲话中谈到外交学时,指出:“唯有经过按照马克思列宁主义观点整理的,才算是科学。从前者我们可以采用一部分,从后者我们只能取得一些技术上的参考。我们应当把外交学中国化,但是现在还做不到。”[4]1外交政治对外交修辞的根本性影响表现为:建构外交修辞的总纲,影响到具体的外交话语。譬如,在这次讲话中,周恩来认为:“就兄弟国家来说,我们是联合的,战略是一致的,大家都要走社会主义的道路。”[4]6

这方面的一个重要的话语表现是引用毛主席语录,并结合国际国内形势,用朴素的语言提出自己的外交政治主张,建立符合中国国情的外交话语体系。譬如,在这次讲话中,周恩来认为:“毛主席在党的第七次代表大会后一再告诉我们,要戒骄戒躁,谦虚谨慎,这对我们是很重要的。同时还要有纪律,外交同军事一样,外交不过是‘文打’而已。”[4]7

外交修辞对外交政治的辅助性影响表现为:首先,实现修辞行为的政治调节和控制功能。外交修辞关涉国际社会生活的方方面面。国际政治作为调节各国和各国际组织之间的行为及其规则,也离不开修辞。国家外交法令、政策的拟定、下达和执行,都需要一定的修辞行为的辅助才能实现。其次,实现外交修辞的政治反映功能。周恩来非常重视外交修辞的政治反映功能,表现为:(1)他的外交修辞是对国内国际社会政治形势的反映。周恩来把国内的社会经济问题改编为外交修辞,可以消除内部政治上的分歧,从而保护新中国初期的脆弱的社会机体。(2)他的外交修辞是对国际社会政治角色的反映。根据国际政治关系,区分敌人和朋友是重要的外交策略。实现这些功能的修辞手段是:外交话语的信息内容和言语行为的方式(如语体等)。

三、象征体系与理论自信的外交修辞

理论自信是周恩来外交修辞的政治基础。周恩来构建独特的外交象征理论。象征思维具有自我中心的特点。在1949年《新中国的外交》这篇讲话里,周恩来提出了外交修辞的新思维,是一种象征思维。“斗争”“联合”“朋友”“敌人”“和平”“战争”“主权”“尊严”,是周恩来外交修辞的8个象征关键词。“斗争营垒”是周恩来外交修辞象征中最重要的比喻。学理上,我们用自己设计的象征三角图表示。

图4 象征模型

周恩来坚持理论创新和理论自觉,在外交话语中,善于把马克思主义基本原理同中国具体实际和时代特征结合起来。“我们应当把外交学中国化”,这是周恩来外交修辞的成功秘诀之一。

基于场景创意的象征是外交修辞的本质特征。首先,周恩来非常重视修辞的象征建构价值。外交修辞,不仅表现为修辞行为本身,而且建构我们国内的现实。国内现实的存在是由外交修辞构成的。在外交活动中,外交人员的个人的象征世界在某些外交活动中互相作用,互相渗透,甚至雷同,那么修辞就可以创造真理。其次,周恩来非常重视修辞幻象。外交修辞幻象,产生于外交想象主题。外交想象主题在各种场合中链接修辞行为,形成相对封闭的外交修辞链,从而激活国内的公众修辞幻象。修辞幻象隐含着修辞者的行为动机。

周恩来外交修辞的象征思维具有层级性、比较性的特点。斗争、联合、朋友、敌人、和平、战争、主权、尊严等8个关键词,构成周恩来外交的四层思维。其中,明线是战术思维,暗线是战场思维,高压线是战略思维,底线是指导性思维。其中,明线、暗线和高压线可以交叉使用,底线不可动摇。只有坚守这个层级思维,才能实现我国外交的主观效果。比较性是指8个关键词之间的动态比较关系,体现为灵活自如的外交话语艺术。

四、话语秩序与制度自信的外交修辞

制度自信是周恩来外交修辞的政治基础。周恩来外交修辞的特点之一是外交修辞主体多样化。正如王家云所言,“传统外交通常以主权国家(政府)为主体的对外活动。周恩来对‘大外交’大外交格局形成的贡献,首先是率先突破了政府外交为主体的外交格局,初步形成了包括政府、首脑、政党、民间等在内的较为广泛的外交主体格局。其中民间外交颇具特色。”[5]我们认为,外交修辞主体间性的基础是国际伦理,而国际伦理是国与国之间对话沟通交流等外交活动的基本制度准则。1953年12月31日至1954年4月29日,中国政府代表团和印度政府代表团就中印两国在中国西藏地方的关系问题,举行了会谈。周恩来提出了“和平共处五项原则”,并正式写入双方达成的协议中。1954年6月下旬,中印、中缅向全世界倡导和平共处五项原则。

和平共处五项原则,体现在外交修辞中的国际伦理,首先表现为权力伦理。在当今国际社会的日常政治生活里,权力伦理的主要载体之一是话语权,分为表达权和解释权。表达权体现为谁在言说、向谁言说、如何言说。“外交语言”成为“外交权力”的象征,外交修辞的政权话语体系和人权话语体系存在不同的分布区域,而又互相重叠,也意味着国家之间外交权利和外交责任关系的存在。解释权是自我价值体系的确认,离开外交原则,解释权将被悬空。“和平共处五项原则”则是理顺外交话语权的基本伦理规则,正如周恩来所言的那样,“两个大国之间,特别是像中印这样两个接壤的大国之间,一定会有某些问题。只要根据这些原则,任何业已成熟的悬而未决的问题,都可以拿出来谈。”[4]63

外交修辞是国家形象修辞、国家修辞能力、国家修辞方法和手段、国家修辞战略的集中体现。外交人员的形象融合在国家形象里,但对国家形象也有着很大的影响。国家形象决定着外交人员的基本形象,而不是相反。因此,“和平共处五项原则”就是我国外交形象的基本色调。换句话说,如果离开“和平共处五项原则”,周恩来外交修辞的效果难以实现。外交修辞是国家修辞学的重要内容。

另外,新中国成立初期的国内外交权力制度设置是对当时国际形势的有效应对。周恩来总理兼任外交部部长,参与顶层决策,知晓顶层意图,有正常机会向顶层反映外交动向。因此,周恩来在各种外交场合下说话既有底气也有分寸,知道如何周旋拿捏。这也是周恩来外交修辞的重要的制度自信。

五、语体风格与文化自信的外交修辞

文化自信是周恩来外交修辞的“更基本、更深沉、更持久的”政治基础。

外交修辞文化,可以表征为具有传统文化色彩或跨文化色彩的语体行为。外交语体分析的核心是文化对比。《周恩来外交文选》里80篇文章,谈话语体39篇,报告语体11篇,讲话语体7篇,发言语体5篇,会谈语体5篇,致电语体4篇,答记者问3篇,声明语体2篇,致信语体2篇,祝酒词语体2篇。谈话语体占50%。这是周恩来外交修辞的基本框架。作为基本框架的语体,涵盖了炼字、炼句和炼篇,而谈话语体是周恩来外交修辞最常见的语体。谈话是中华民族的重要交流智慧,其基本修辞指向是“洽同”(consent)。

使用文化风格较强的汉语词语,也是周恩来外交修辞的重要特征。对内对外,存在差异。对内,一般使用本民族熟知的词语。例如,周恩来1953年在一次我国驻外使节会议上的讲话中用到“另起炉灶”“一边倒”“打扫干净屋子再请客”“礼尚往来”“互通有无”等[4]48-50。用“坚持……,反对……”等对称结构提出了一些我国外交的基本原则:“坚持国际主义,反对狭隘民族主义”“坚持爱国主义,反对世界主义”“坚持集体主义,反对个人主义”“坚持无产阶级的纪律性,反对自由主义”“坚持民主集中制,反对官僚主义”“要求有高度党性,反对政治空气稀薄”“提倡勤俭朴素的作风,反对资产阶级的铺张浪费思想”。[4]54-57善于使用简洁的动宾短语,如“分清敌我友”等。其中,“求同存异”这个联合短语是中国传统文化在周恩来外交修辞中的最重要的体现。

对外,使用中外共知的文化词语。例如,周恩来驳斥美国国务卿艾奇逊演说的谈话中,用了十分精彩的比喻:“艾奇逊对于新缔结的中苏两国的伟大同盟关系,企图继续进行挑拨,但是稍有常识的人都知道,他的卑鄙的造谣污蔑,不过等于一只蜉蝣想去撼动世界和平的万里长城而已。”[4]9这里使用了具有跨文化色彩的“长城”,表意非常明确。再如,周恩来在1955年4月万隆会议上,说了一句非常精彩的话:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。”[4]121这里,动词“求”体现出中国代表团的诚意;“吵架”概括出一些国家代表团的恶意言行。这两个词都具有很好的跨文化色彩,通俗易懂。

六、余论

“四个自信”是周恩来外交修辞的政治基础。目前,在这个政治基础上,我国外交修辞的意识形态元素和国际伦理意识逐渐背景化,务实的行为主义和现实主义的话语逐渐增多,走到前台。这里,我们作外交修辞的对比分析。

1971年,周恩来在同英国作家马克斯韦尔的谈话《第二次世界大战后的形势》中指出:“从整个世界来看,国家要独立,民族要解放,人民要革命,已成为不可抗拒的历史发展的趋势。”[4]491这里的修辞幻象仍然是“革命”。1976年以后,中国外交修辞迎来了新的象征时代。

2014年,习近平在亚信第四次峰会的主旨发言中提出:“亚洲的事情归根结底要靠亚洲人民办。”[6]更早时候,1950年的《亚洲的事情应当由亚洲人民自己处理》是周恩来驳斥美国国务卿艾奇逊演说的谈话。前者是发言,后者是谈话。二者的客观场景也有类似的地方。习近平的外交修辞既继承了周恩来的外交风格,坚守了主权和尊严的底线思维,同时又扩大了联合范围,这是周恩来外交修辞在新时期的重要发展。

[1] 汪浩.周恩来的外交理念与21世纪先进文化[J].淮阴师范学院学报(哲社版),2003(1).

[2] 习近平.在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[N].人民日报,2016-07-02(2).

[3] 王家云.周恩来外交思想对建设和谐世界的启迪[J].毛泽东思想研究,2008(2).

[4] 周恩来外交文选[M].北京:中央文献出版社,1990.

[5] 王家云.周恩来对中国“大外交”格局形成的贡献[J].淮阴师范学院学报(哲社版),2011(6).

[6] 习近平在亚信第四次峰会作主旨发言(全文)[EB/OL].(2014-05-21)[2016-09-15].http://www.chinanews.com/gn/2014/05-21/6195322.shtml?_fin.

责任编辑:张 超

H05

A

1007-8444(2016)06-0749-04

2016-09-26

2016年度教育部人文社会科学规划基金项目“周恩来外交修辞创意研究”(16YJA740016)。

解正明(1965-),副教授,主要从事语言学教学与研究。