共同体环境下大学英语教师实践性知识生成的个案研究

陈 敏

(湖北师范大学 外国语学院,湖北 黄石 435003)

共同体环境下大学英语教师实践性知识生成的个案研究

陈 敏

(湖北师范大学 外国语学院,湖北 黄石 435003)

本研究采取历时个案的研究方法,探讨在学习共同体环境下大学英语教师实践性知识的生成。研究以两名大学英语教师为研究对象,立足日常课堂,通过分析深度访谈、教学研讨会、课堂观察、刺激性回顾、教学反思日志、学生反馈等多种数据,发现学习共同体能激问题情境的产生,给教师提供积极的行动反思支持,由此促进教师实践性知识的生成。

共同体环境;大学类语教师;实践性知识

“共同体”原是社会学领域的概念,Boyer(1995)将其引入教育学领域,提出“学习共同体”这一概念。他认为有效的学校教育首要且最重要的要素是在学校建立真正意义上的学习共同体(Boyer,1995)。很多研究结果表明,学习共同体逐渐成为一种新型的教师学习模式(Shulmam & Shulman 2004;Liebermam & Mace 2009)。我国关于教师专业学习共同体的研究也肯定了学习共同体对教师专业发展的促进作用(周燕等2008;吴寒2011;高四霞2011;郭燕,徐锦芬2015)。孙钦美,郑新民(2015)以共同体为视角,探索高校英语教师在各种共同体中的个性化学习模式。以上研究的方法、结论以及研究视角为学习共同体对教师专业发展的影响的相关研究提供了有益启发。

教师实践性知识是“教师对自己的教育教学经验进行反思和提炼后形成,并通过自己的行动做出来的对教育教学的认识”(陈向明,2011:64)。它包括关于教师的自我知识、关于科目的知识、关于学生的知识、关于情境的知识这样四方面的内容。它们都受到教师更上位的、有关教育本质的信念的影响(陈向明,2011:76-77)。教师实践性知识是教师专业发展的主要知识基础,在教师的日常教学活动中发挥着重要作用。教师的实践性知识来自于教师的日常教育实践,并能指导他们的实践,因此对教师而言是最有用的知识。

Elbaz(1983)最早提出了“教师实践性知识”的概念。Connelly和Clandinin(1996)开创了用叙事的方式研究教师的实践性知识。范梅南(2008)认为教师的实践性知识体现在教师和学生的交往活动中,强调教师的教育敏感性。国内大量相关研究主要集中在探讨教师实践性知识的内涵(张立忠,熊梅2010),构成要素(陈向明,2009),发展路径(姜美玲,2009),研究综述(陈柏华,2012,2014),呼吁个人实践性知识的合法化(崔大志,2010)等理论建构方面。也有相关实证研究的探索,如王艳(2011)用个案分析的方法分析了优秀外语教师实践性知识构成的特点,来源以及影响因素。江新,郝丽霞(2011)研究对比了新手和熟手对外汉语教师的实践性知识。程文华(2012)探讨了高校英语教师课堂教学中的专业学习模式。但是,现有研究主要是理论研究和对教师实践性知识的静态描述,缺乏对其生成机制的探讨。本研究立足教师的日常教学课堂,以个案研究的方式探究教师在共同体环境下实践性知识生成,以期对教师专业发展提供有益启发。

一、研究设计

(一)研究问题

传统的促进教师专业发展的方式主要是由专家讲授教学理论,其内容偏重理论而脱离教师的日常课堂教学。如何能让艰深而遥远的教学理论真正进入并指导课堂,让日常的教研活动成为能够滋养教师发展的重要源泉。本研究尝探索校本学习共同体对教师实践性知识的影响。研究问题如下:

(1) 共同体环境下大学英语教师实践性知识的生成机制。

(2) 共同体环境对大学英语教师的实践性知识生成的影响效果。

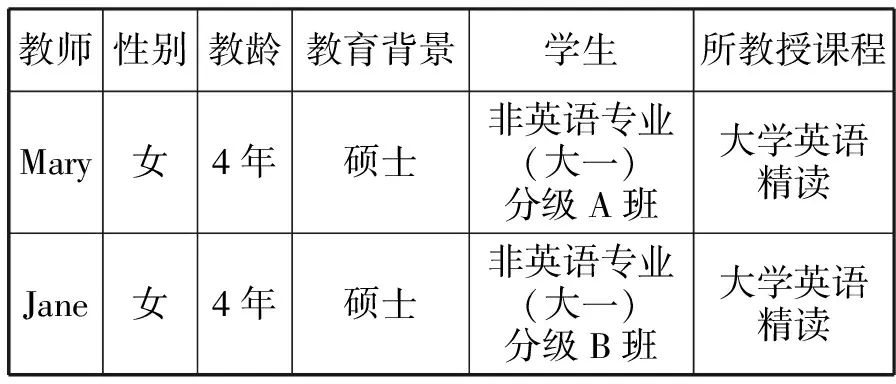

(二)研究对象

本研究选取了华中地区某省属师范院校的两名大学英语教师为研究对象。两位教师教授的课程都是大学英语课程,教龄均为四年。根据张艳芳和张万红(2010)对高校教师职业发展阶段的划分,两位教师已经度过了最开始的“适应阶段”,而进入了“调整阶段”。在这一阶段,教师已经初步适应教学工作,积累了一些来自以往教学实践的知识,同时对教学中遇到的问题还有很多的疑惑,有强烈自主专业发展意识和需求。因此,这一阶段也是教师专业发展最为显著的阶段。表1列举了两位教师的个人信息。

表1 参与教师的个人信息

(三)资料收集与分析

为了更加全面细致的观察在学习共同体情境中,大学英语教师在课堂教学中实践性知识的生成过程,本研究采用了多种数据收集方法,包括深度访谈、教学研讨会、课堂观察、刺激性回顾、教学反思日志、学生反馈等。

表2 数据收集

在本次研究开始之前,组成了一个由11名教师组成的学习共同体。该团队里有一名教学经验丰富的教授,五名有6到13年教学经验中青年教师以及五名新手教师。教师们和研究对象教师教授相同的课程,因此对教材、教案、学生情况都有相当程度的了解。该学习共同体定期开展教学研讨,对两位老师的课程设计,课堂观察发表自己的意见和建议,并分享交流在教学中遇到的问题及可能性的解决办法。

在两位老师上课之前,研究者对两位参与研究的教师进行了单独深度访谈。通过访谈,了解了其成长环境,教育经历及教学经历,探究对其教学观念的形成有哪些影响。为了更大程度的获取其最真实的想法和感受,访谈的过程均用汉语。

研究者全程录制了两位教师的课堂授课情况,详细记录了他们的课堂教学过程,观察学习共同体对他们可能产生的影响。每次授课完成后,研究者对授课教师进行刺激性回顾访谈,即让两位教师边看录像边回答问题,回顾在课堂教学的过程中的教学决策和决策原因。从中观察在共同体情境下,教师教学观念以及教学行为的选择和改变。

同时,研究过程中,两位教师分别撰写了教学日志,记录对本次课堂教学情况的自我反思,并记录了对于课后同行评价的反思。

研究者还随机选择了两位教师班上的几名学生,结合自身的感受对教师的授课进行了反馈。

所有访谈、研讨会、刺激性回顾以及学生反馈均有录音资料,并已转写成文字版本保存。研究者反复研读转写文稿,提炼出反复出现的主题,并根据拟研究问题进行了筛选。同时,本研究采用了三角验证的方法展开质性研究,以期更加全面细致的揭示教师在共同体环境下教师实践性知识的生成情况。

二、结果与讨论

研究者系统梳理分析了以上资料,结合研究问题,获得了以下发现。

(一)共同体环境下教师实践性知识的生成机制

教师实践性知识是由主体、问题情境、行动中反思和信念四个要素构成的。(陈向明,2011:149)。这些要素在教师的教学实践中形成一种动态关系,进而生成新的教师实践性知识。

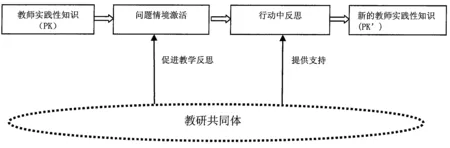

根据陈向明(2011:150)关于教师实践性知识的生成机制的解释,在本次研究之前,两位教师都已积累形成了自己的实践性知识(PK)。该知识来自于教师以往的经验,可能是明言的,但大多数是缄默的。当教师遇到一个问题情境时,PK被激活了。同时,教师意识到自己原有的PK需要调整和改进。接着,问题情境引起教师反思,教师在行动中反思,重构问题情境。最后,那些在行动中反思后被教师认为有效的知识即生成为新的教师践行知识(PK’)。在教师的教学实践中,教师的实践性知识是一个动态的,不断被丰富的发展过程。简言之,通过设置问题情境-引起教师行动中反思-生成新的实践性知识这一完整链条,教师的实践性知识得以不断更新,并成螺旋上升模式增长。

这一变化发展的机制在本次教研活动中得到了很好的验证。首先研讨会上,教师们发现了Jane和学生交流互动过程中的问题:

……有可能是新生的的原因,我发现你有时提的问题,学生感觉跟不上。这个时候我觉得你不要反复的来重复你的问题,你应该给他们一些提示。(研讨会)

研讨会的讨论引起了Jane的反思:

……设定的问题太难了,也没有给出关键词,导致我问问题无人回答。(反思日志)

研讨会上,老师们也给出了建议,给予学生足够的思考时间,组织自己的表达,同时教师应积极干预,搭建有效支架,给予提示,降低问题难度,从而提高学生参加课堂活动的积极性。

……首先我们可以把这个任务提前布置给学生,其次我们在设计这个任务的时候可以提供给学生一些提示,例如词汇或者句型,让他们根据这些提示再来组织语言和句型。这样的话可以实现降低设计活动的难度,降低学生的焦虑感,从而让学生敢于说、有话说。

……可以通过group discussion先让他们进行大脑风暴一下,并且给予一些key words或者tips来帮助他们完成,这样的话老师和学生的互动会更好些。(研讨会)

Jane发现问题后,结合研讨会上大家的建议,在下一次的课堂教学中对教学设计做了一些调整。在观看了新的教学视频后,大家都发现了Jane在这一问题上的明显进步:

教师在提问中改变了提问方式,当学生不知道怎样回答问题时,老师进行引导,给予适当的提示,尽力让学生开口,让学生用英文的思维方式去回答问题,这样效果明显得到了改善。(研讨会)

Jane给予了学生一点时间,让学生以小组进行讨论,并给予了学生一些提示词和短语,我觉得这样就降低了问题的难度,并且给予了学生充足的时间准备。从后面来看,学生回答的效果非常好,学生的参与效果比上一次要更好一些。(研讨会)

在反思中,Jane指出:

这次我的检测方式多样化了,有直接提问、填空、表格,使得难度降低,学生的参与度明显提高。(反思日志)

本次研究中,教师们组成了学习共同体。通过观察教师的课堂教学行为,显性化了其之前的教师实践性知识,同时指出了教师教学中的问题。由此,给教师设置了一个问题情境,引起了教学反思。与此同时,学习共同体集体讨论解决方案,促进了教师在下一次的教学行动中反思。教师因其运用所取得教学效果而被确认为有效的方案,由此生成了新的教师实践性知识。简单而言,学习共同体促进教师实践性知识的生成方式可以用下图表示。

图 学习共同体促及教师实践性知识生成图

如图所示,学习共同体在这其中起到的作用是显而易见的。首先激活问题情境,其次给教师的反思提供了重要支持作用。学习共同体以这两种途径通过教师主体而实现新的实践性知识的生成。

与之形成对比的是,教师独自的教学实践及反思更多的是依赖于教师自身的教育敏感性以及自身对于专业发展的需求,是一种孤独而自愿的探索,只能在与学生的有限互动中检验其有效性。这种不自觉、无意识的专业发展显然难以系统而高效。

在本次研究中,学习共同体不断的提供问题情境和支持,教师的实践性知识随着情境的变化而不断的发展变化。由此可见,共同体的出现对激发促进教师实践性知识的增长和更新有着重要意义。

(二)共同体环境对教师实践性知识生成的影响效果

从研讨会、教师反思日志、刺激性回顾和学生反馈中获得的资料表明,两位教师的实践性知识都发生了变化,且资料一致表明所发生的变化是良性积极的变化。因此,可以得出结论,这种学习共同体对于大学英语教师的实践性知识生成有促进作用。

研究前,Mary坦言自己“不擅长使用教学的方法提高课堂教学的效果”,且在平时的教学中有很多的疑惑,“在英语阅读教学过程中,是应该先讲单词再讲课文,还是边讲单词边讲课文”。学习共同体的老师也在观看Mary的教学视频时一致发现,Mary的教学设计存在教学目标不明确,泛读精读混淆,教学步骤思路不清晰的问题。在研讨中,集体的智慧帮助Mary逐步理清了思路,去粗存精,Mary一步一步更加清晰了自己的教学目标。学习共同体也明显看到并肯定了Mary的进步,例如关于教学目标明确方面的讨论:

Mary老师目标意识提升明显。第一堂课的时候,Mary老师虽然有教学目标,但是目标不太具体、明确。而从第二堂课可见,目标意识提升非常鲜明,教学目标简洁、清晰、明确。哪几个单词、哪个词组和哪些技能写得非常清晰。目标清晰了,你的课堂教学就有的放矢,课堂就朝着有效课堂一步一步靠近。(研讨会)

一轮又一轮的研讨促进了Mary对自己课堂教学的反思,同时逐步的细致打磨教学的每一个环节,并在下一次的课堂教学时用改进教学设计来检验自己反思的效果。她在反思日志中写道:

通过反思,在接下来的授课过程中我做了如下方面的改进:……在课程目标设置上更加具体、细化。明确标出了7个短语和3个例句,清楚明白,利于学生对重难点的把握。(反思日志)

因为Mary老师对课程设计的调整,学生也明确感受到了课堂的变化。

课堂内容更有侧重点,让我明确课堂知识目标。(学生反馈)

Mary教师授课内容更具体,使我明确本次课的重点知识,比如老师对句子、短语和单词逐步讲解,让我对此理解更深刻。(学生反馈)

从以上资料中可以很明显地看出学习共同体对Mary教师实践性知识的促进作用。首先,老师们通过观看教学录像发现问题,并提出了可行性的解决办法。然后,Mary反思自己的教学,在下一次的教学过程中作出改进。最后,学生能够很明显的感觉到Mary课堂所发生的变化。

教学观念和教学行为的变化可视为新的实践性知识的生成,同样的变化也出现在Jane的身上。在读研期间,Jane受到导师的教学理念的影响,确立了“要站在学生的角度着想,让学生参与自主学习,不能着眼于以老师为主的传统的教学模式,而是应该以学生为主,多去探讨这种新的模式”的教学理念。在实际的教学过程中,Jane也尽量去实践这种理念,比如“把自己和学生放在对等的位置上”,“让学生积极参与课堂活动”等。在观看Jane的教学视频后,学习共同体发现她在课堂中的确设计了各种活动来实践自己的教学理念,例如课前表演、分组活动等。学习共同体的老师们肯定了Jane的理念和设计,同时也指出了其在实践的过程中存在的问题,例如学生参与模式单一、教师的反馈不足、缺乏语言支架、检测方式单一等。经过反复研讨和改进,Jane的课堂也经过了一系列的变化,教学共同体的老师们共同见证了Jane的改变。

教师关于学生的知识是教师实践性知识中重要的一部分。教师在课堂的教学设计取决于教师对学生的基本看法和认识。教师只有了解学生,才能更好的引导学生。Jane所教授的学生是大一新生,因此教师对学生需要一个熟悉的过程。开始难免在教学设计上回高估或者低估了学生的基础,在Jane所教授的班级里学生是分级教学中B级的学生,也就是基础相对比较差的学生。起初,Jane在教学活动设计中设置的问题和任务相对较难,且反馈不足,导致学生难以加入课堂讨论和活动。为此,老师们建议Jane降低问题梯度,加强积极反馈。

研讨会的讨论和课堂教学的实践引起了Jane的反思:

在实际实施的过程中,由于学生基础不太好,summary设计超出了他们的程度,导致我不得不重新讲解文章,这部分耗时过多。(反思日志)

第7段我同样也是让学生分成两个小组来进行细节寻找,但是我不知道为什么这部分的寻找上面学生好像有点问题,然后我自己课下想了一下,可能还是因为这篇文章对于B班的学生来说有点难,我可能是应该首先把这篇文章的中文意思大概跟他们讲一遍,然后再这样进行问题讲解,效果可能会更好一些。(刺激性回顾)

接受了老师们的建议后,Jane在教学设计上作出了调整,的课堂出现了积极的变化。

Jane对学生做出了客观和精准的评价,给学生的表现既给予了肯定也指出了不足。我觉得她的教学评价是多样化的,有语言评价也有分数的评价,这是有利于提高学生课堂的参与性的。(研讨会)

课后,Jane在反思日志中写道:

这次我的检测方式多样化了,有直接提问、填空、表格,使得难度降低,学生的参与度明显提高。(反思日志)

教师教学认知和行为的改变,学生也明显的感受到了:

Jane和我们交流频繁,如PPT课件的备课和问题的设置多样化了,有填空题、判断题,利用这些方式让我们更多的参与到学习中。经过Jane老师的教学改变,我个人虽然是学习态度上没有很大改变,可是学习效率上都有很多改进,至少我能学到东西。

通过对资料的研究发现,学习共同体对两位教师的教师实践性知识有明显的促进作用。其中教师关于科目的知识,尤其是关于一般教学知识的增长尤为明显,除了上文提到的明确教学目标,巧妙设计支架方面的教学知识,学习共同体还对课堂教学的分组活动、检测手段多样化、词汇举例生活化、精读泛读结合、给予学生回答问题前的思考时间等问题进行了详细探讨。教师关于学生的知识也在逐步增长。在共同研讨中,教师通过反思将新的教学观念转变成在课堂上新的实践性知识的生成,学习共同体和学生都见证了两位教师在教学中的明显改进。

三、结论

本研究以共同体为研究背景,采取个案研究的方法,发现学习共同体对两位教师的实践性知识的生成机制,即共同体激发问题情境的产生,促进了教师的行动中反思。同时,共同体对教师的反思提供了积极的支持,通过教师主体的反思和教学实践促成了新的实践性知识的生成。结果同时表明,学习共同体对教师的实践性知识的生成产生了积极影响。

课堂有生命。课堂是师生教与学的重要场所,这里不仅仅是学生获取知识的来源,对教师而言,在日常课堂教学中学习教学,促进教师实践性知识生成,也是教师专业发展的最直接而有效的途径之一。本次研讨活动以日常课堂为背景,结合真实课例,为教师们提供了一个交流教学经验和反思日常教学的平台,使得两位教师重新审视了自己的教学实践,并积极做出调整,取得良好的教学效果,从而提升教学自信。教师实践性知识不仅需要相关知识的积累,而且需要有效的知识增长和更新机制。学习共同体为教师的实践性知识生成提供了一个积极的、支持性的外部力量。关注日常课堂,帮助教师解决实际教学过程中的疑惑,并共同探索可行性的解决方案,有效的激发并支持教师自觉的、有意识的、螺旋上升、不断发展的学习过程,对于促进教师实践性知识的生成,促进教师自我专业发展有着非常重要的作用。

本研究虽然尽可能从多种途径收集数据资料,尽量从多角度来分析,但因研究持续时间不长,数据略显单薄,后续研究可进行持续跟踪考察进一步论证学习共同体对促进教师实践性知识生成的效应。还可进一步探讨以不同职业发展阶段、不同院校背景的教师为研究对象,探讨学习共同体对其教师实践性知识的差异性影响。

[1]Boyer.E.L. The basic school: A community for learning[R].Prineeton, NJ: Camegie Foundation for the Advancement of Teaching,1995.

[2]Connelly,F.M.& Claninin,D.J. Teachers’ Professional Knowledge Landscapes: Teacher Stories. Stories of Teachers. School Stories. Stories of Schools[J].Educational Researcher, 1996,(3):24-30.

[3]Elbaz, Freema. Teacher Thinking: Study of Practical Knowledge[M]. London: Croom Helm. 1983:11-22.

[4]Lieberman A & Mace P. Making practice public: Teacher learning in the 21st century [J]. Journal of Teacher Education, 2009,(61):77-88.

[5]Shulman LS & Shulman J H. How and what teachers learn: A shifting perspective [J]. Journal of Curriculum Studies, 2004,36(2):257-271.

[6]陈柏华.教师实践性知识研究:回溯与反思[J].教育发展研究,2012,(8):59-64.

[7]陈柏华.西方教学实践性知识研究进展[J]. 比较教育研究,2014,(4):77-84.

[8]程文华.高校英语教师课堂教学中的专业学习模式研究[J].外语教学与研究,2012,(6):912-924.

[9]陈向明.对教师实践性知识构成要素的探讨[J]. 教育研究,2009,(10):66-73.

[10]陈向明等. 搭建实践与理论之桥—教师实践性知识研究[M]. 北京:教育科学出版社,2011.

[11]崔大志.个人实践性知识合法化:外语教师专业发展的基础[J]. 黑龙江高教研究, 2010,(10),87-89.

[12]高四霞. 大学英语教学改革环境下教师效能感研究[J]. 外国语文,2011,(5):128-133.

[13]郭 燕,徐锦芬. 我国大学英语教师专业发展共同体建设研究[J]. Foreign Language World, 2015, (5):79-87.

[14]姜美玲.论教师实践性知识的发展路径[J].当代教育科学,2009,(13):6-13.

[15]江 新,郝丽霞. 新手和熟手对外汉语教师实践性知识的研究[J].语言教学与研究,2011,(2):1-8.

[16]马克思范梅南.教育敏感性和教师行动中的实践性知识[J].北京大学教育评论,2008,(1):2-20.

[17]孙钦美,郑新民. 共同体视域下高校英语教师个性化学习的个案研究[J]. 外语界,2015,(5):88-96.

[18]王 艳.优秀外语教师实践性知识的个案研究[J]. 外语教学理论与实践, 2011,(1):68-76.

[19]吴 寒. 高校青年外语教师自主专业发展现状对对策研究[J]. 中国外语,2011,(4):71-75.

[20]张立忠,熊 梅. 论教师实践性知识的内涵与结构[J]. 课程教材教法,2010,(4):90-95.

[21]张艳芳,张万红. 基于职业发展阶段理论的高校教师激励策略[J]. 现代教育管理,2010,(3):98-101.

[22]周 燕,曹荣平,王文峰. 在教学和互动中成长:外语教师发展条件与过程研究[J]. 外语研究,2008,(3):51-55.

(责任编辑:王国红)

A case study on formation of EFL teachers’ practical knowledge

CHEN Min

(Foreign language Department, Hubei Normal University, Huangshi, 435003,China)

Taking a longitudinal case study approach, this study examined the generation of EFL teachers’ practical knowledge in the context of learning community. Taking two EFL teachers as subjects, this study analyzed different kinds of data, such as in-depth interviews, teaching seminar, classroom teaching, stimulating retrospect, teaching reflective diaries, student’s feedback, etc. Data analysis indicated that learning community could create problem situation, and provided action reflection with positive support which promoted the generation of teachers’ practical knowledge.

in the context of learning community; EFL teachers; practical knowledge

2016—02—12

陈敏,湖北师范大学外国语学院讲师、硕士。研究方向为英语教育、教师教育发展。

H319.3

A

1009- 4733(2016)06- 0089- 06

10.3969/j.issn.1009-4733.2016.06.020