乡贤理事会的组织特征及其治理机制

——基于清远市农村乡贤理事会的考察

孙敏

(武汉大学历史学院,湖北 武汉 430074)

乡贤理事会的组织特征及其治理机制

——基于清远市农村乡贤理事会的考察

孙敏

(武汉大学历史学院,湖北 武汉 430074)

基于广东清远市九龙镇乡贤理事会治村实践的考察发现:在传统宗族文化浓厚的若干自然村落,其乡贤理事会作为一种非正式的社会组织,通过“长老(村长)+房头”的组织架构、“私对私”的集体行动逻辑以及民主治理机制,有效地激活了“有主体”的村民自治,从而为完善基层治理提供了一条可能的路径。

乡贤理事会;村民自治;组织架构;行动逻辑;实质民主

一、问题的提出

自 1998年在全国范围内实施《村民委员会组织法》以来,村民自治成为基层民主实践的主要形式。从制度文本来看,村民自治包含民主选举、民主决策、民主管理和民主监督四个要素,“四个民主”构成村民自治的完整意涵[1]。由于后税费时代基层组织治理资源缺乏和治理手段僵化,全国绝大部分农村以村民小组(自然村落)为治理单元的村民自治呈现出无组织性和无主体性两大现实困境,村民自治在实践中出现“空壳化”。其主要表现在三个方面:一是自治单元过大带来“无社会”的自治。《村民委员会组织法》将村民自治设置在行政村一级,但由于行政村规模过大,难以摆脱行政化等问题,造成自治困难[2]。二是基层组织弱化引发“无组织”的自治。农村基层组织的权威和整合能力强弱直接关系到基层组织在村庄和村民中的动员力和凝聚力[3],弱化的基层组织既无权力也无资源来实现对村民的动员。三是村民需求的表达困境带来“无主体”的自治。缺乏有效组织的村民,对外不能有效表达自身需求而难以与外部项目资源对接;对内则难以整合分化的利益而无法达成集体行动。造成“三无”的空壳化自治的关键原因在于内生性治理主体的缺位。如何在合理的治理单元内建构内生性治理主体从而激活村民自治便成为最现实的课题。

当前对作为新兴乡村治理主体的社会民间组织的研究成果较为丰富。从研究的对象来看,主要涉及民间理事会、老年人协会等NGO组织,其中民间理事会是农村场域内最为普遍的新型治理主体。李杰等从学理层面探讨村民理事会的功能及运作模式,认为理事会在村庄建设中能够实现公平公正、群众智慧、扶贫济困等功能,其运作模式可分为“议会”模式、“协会”模式、“公益”模式、“董事会”模式四种[4]。郑东卫通过梳理“双轨政治”的历史变迁,认为组建“村民理事会”可能成为当下恢复乡村“双轨政治”、完善村民自治的重要契机[5]。这种学理层面的讨论有利于对微观经验的理解。

随后学界逐步出现以具体实践案例为支撑的实证研究成果,其中广东云浮和清远的民间理事会作为一种典型代表被学术界所关注。徐勇等从村民自治的角度充分肯定民间理事会发掘乡土社会内部积极因素并“重达自治”的能力,但也指出民间理事会与基层党组织、村委会等原生体制性组织之间存在张力[6]。任中平等通过比较分析揭阳和清远的自治经验,指出村民理事会存在村民参与积极性不高和不可持续发展的问题[7]。张露露等详细分析乡贤理事会在实际运作中的背景、经验、意义等,认为乡贤理事会作为农村治理组织的重要补充,开创了协同治理的新格局,提升了农村治理能力[8]。

既有的研究由于缺乏“过程-机制”的深度剖析,对乡贤理事会的“微机制”分析不足而没有揭示其内在治理机制。为此,笔者拟以在广东清远的驻村调研为基础,通过对当地若干自然村落理事会成员的深度访谈,较为详细地了解其乡贤治村的具体实践,并试图从理事会的组织架构、行动逻辑和运行方式三个方面对其治理机制进行分析。

二、乡贤理事会的个案考察

位于中国南岭地区的广东省清远市,在地理上同时兼具“天地所以隔外内”与“为百粤数千里咽喉”的双重角色,一些自然村落在现代性因素不断渗透的情况下依旧保留着较为完整的宗族形态[9]。其宗族之形主要体现在物质遗产方面,如祠堂、族谱、聚族而居等形态方面;宗族之神则主要体现在非物质性文化遗产方面,如春分拜山、清明祭祖、神公节等仪式性的社会活动。传统的空间格局和文化环境,为当地村庄治理提供了较为特殊的社会条件。首先,宗族之下保留了以内部血缘差异为基础的房支结构,房支之间的派性程度决定了村庄治理的难度和复杂性;其次,传统宗族文化在当地村民中持续发挥作用,受传统宗法文化的浸润,村民对于血缘群体具有一种自觉的认同感和凝聚力[10],对自然村落的认同尤为强烈,“落叶归根”、“百年之后进祠堂”是当地村民普遍的观念和习俗。

基于当地特殊的社会条件,清远一些村庄借助国家新农村建设的东风,在短时间内凭借自身资源与自组织在短时间内完成了村庄改造。以九龙镇塘坑村的罗屋为例,从2005—2015年,该自然村90户530人完成了村落内部宅基地的重新规划与房屋更新、通村公路和村内巷道的水泥硬化、游园广场和文化活动中心的建设,村庄绿化、村民生活污水排放、太公像的修建等也都纳入其公共建设范围。据村民介绍,该村迄今投入的公共建设资金已达130多万元,其中自筹资金近100万元,政府投入资金仅30余万;另外村落无偿自筹人工至少5 000个,若按照当地市场日劳动力的价格80元/天计,其人工价值达 40万。罗屋的村庄公共性基础设施建设目前已达到人均筹资1 886.8元、人均筹工9.43个约754.7元。大规模的筹工筹劳基本上都是由该村乡贤理事会组织。村民在乡贤理事会的领导组织下,通过深度人力动员和资源整合,以低成本、独立自主的方式卓有成效地开展了新村庄建设。

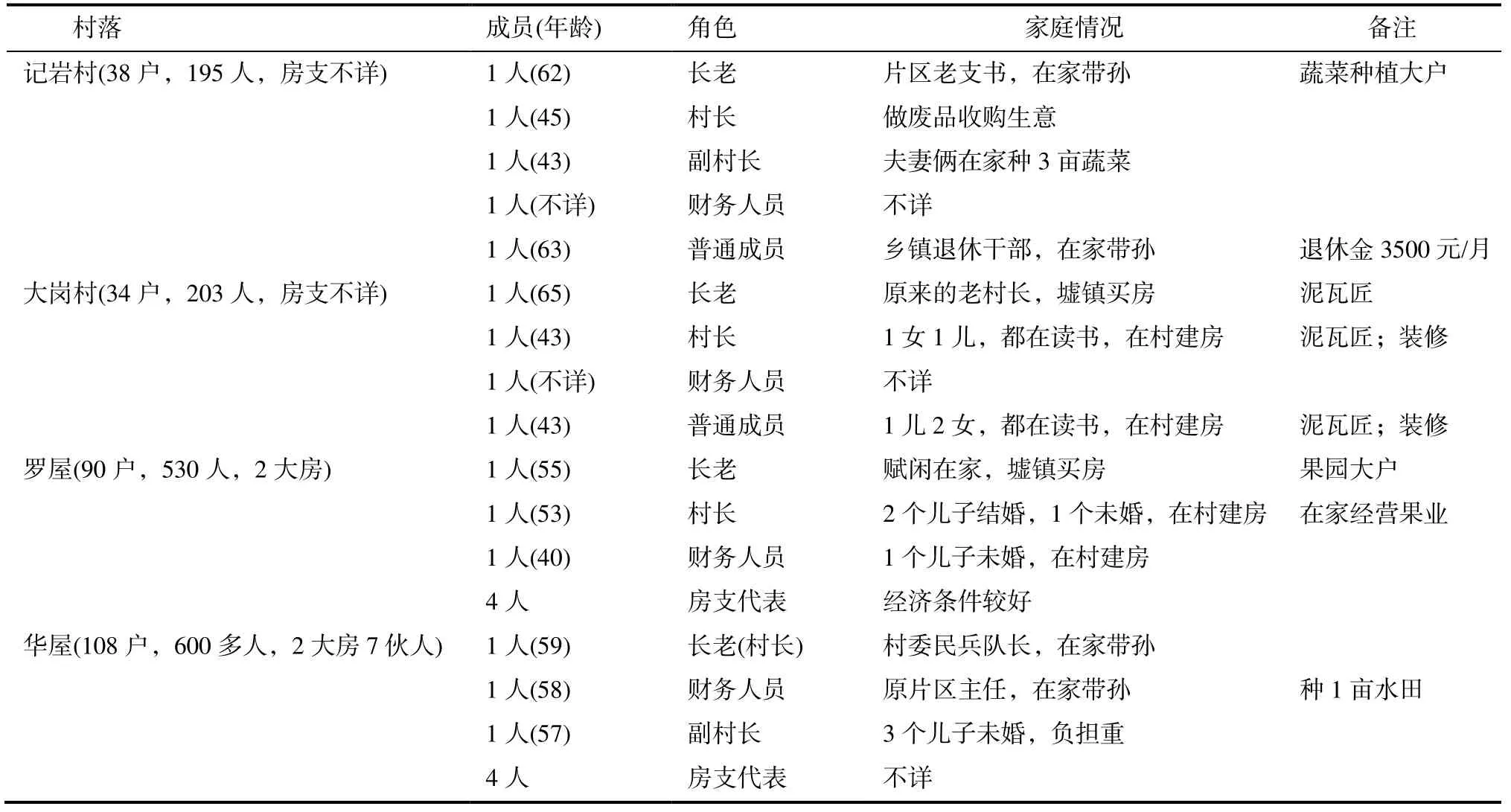

据笔者调查,2005年以来,清远市九龙镇的自然村落都相继成立乡贤理事会。所谓“乡贤”是指在村庄熟人社会中成长起来的具有公心、威信和能力的村庄精英人物。理事会成员数量由村落人数规模和宗族内部房支结构而定,一般 5~9个人,其常设的职务有理事长、副会长、理事员,不同职务在村庄建设中扮演不同的角色。表1为所调研村落乡贤理事会的基本情况。

表1 广东清远4个自然村乡贤理事会的基本情况

表1显示,当地村庄乡贤理事会成员以40~65岁的中青年人和低龄老人为主。其中,长老的角色往往由低龄老人担任,而村长、财经等角色则以中青年人为主(当地各自然村经村民民主推选出来的带头人都被称为“村长”,行政村的带头人则被称为“村主任”)。除长老、村长等核心成员外,其他成员往往是宗族村落内不同房支的代表,当地俗称“房头(长)”。从乡贤理事会成员的经济条件来看,他们的家庭经济基本属于中等偏上水平,除了在家经营农田之外,往往还利用一技之长来获取务工收入,属于典型的中农群体。可见,参与乡贤理事会的主要有宗族长老、经济能人、老党员、退休公职人员等等,他们对村庄未来有着强烈的期待,对村庄事务抱有持续的热情,遂成为村庄中的重要组织者和带头人。由这些精英人物组成的乡贤理事会通过对内生的社会-政治结构、文化-心理结构的改造,并有效利用村庄原有的社会资源,成为村庄建设重要的组织力量。

三、乡贤理事会的组织特征

中国乡村社会一般存在以国家强制力为后盾的行政权威和以血缘关系为纽带的宗族权威,并随着国家法律、政策的变化而消长[11]。当下基层组织(党支部、村委会)由于受到自上而下的国家力量的强控制,其权威来自于正式制度和行政背景,尽管他们也是由村民选举产生,但在具体实践中由于村民选举操作化、形式化而消解了自下而上的权威,而以紧密血缘关系为基础的宗族权威随着现代性因素的渗透同样难以维系。广东清远一些村庄在农村社会、经济、文化演变的过程中,建立乡贤理事会这一颇具地方特色的民间组织架构,为应对村庄内外具体事务提供了较为灵活的自主空间。具体而言,乡贤理事会的组织特征主要包括两方面:“无负担的长老”与“有负担的村长”相配合的架构;“宗族总代表的长老(或村长)”与“房支分代表的房头”相结合的架构。

第一,无负担的“长老”是乡贤理事会的领导核心。他们一般是村庄内德高望重的老者,在村庄内外事务中具有最高发言权,往往成为幕后掌控村庄大局的人物。村庄建设与发展只有在综合思考和长期规划中才能得以实现,因而长老式的精英人物必须是“闲人”。所谓“闲人”是指从家庭事务和家庭负担中解脱出来的“有闲心、有闲时、有闲钱”的“三闲”老人。当地农村老人在“强伦理,弱支持”①的传统代际关系中,普遍认为“儿子结婚、建房等都是儿子自己的事,老人有能力就帮,没有能力就靠他们自己”。等到儿子结婚生子之后,家庭重担就开始由父代转向子代,父代较早地从家庭责任中退出,低龄老人进入“带孙养老”阶段,成为村庄中无负担的老人。

第二,有负担的中青年人往往承担村长、理事长的角色。他们在村庄大事方面通常与长老保持一致,成为村庄对外的名义上的代表。他们作为新时代的中青年人,办事能力较强,对新事物、新形势、新方向更为敏感,从而在村庄具体事务中能够发挥比较优势。由于当村长的中青年人正处于“上有老,下有小”的人生阶段,他们在操心村庄公共事务的同时也承担着家庭重担。在两者不能达成平衡的情况下,村长(理事长)往往会主动请辞而将个人精力主要集中在家庭层面。因而,这些中青年人往往选择阶段性地当村长,以平衡村庄公共事务与家庭私人事务之间的紧张感。

第三,理事会中的房支代表基于各宗族内部血缘结构而产生。理事会基本上会保证村落内每个房支都有其代表,他们一般都是每个房支中说得上话、有威信的人物。以华屋为例,华屋是华姓的单姓村,现分为2大房支,大房之下分为4个小房支,二房下分为3个小房支,他们自称“7伙人”。2007年以前村里只有1个村长,几乎办不成任何事情。华S担任村长后,为搞好村庄建设,将7伙人中的带头人吸纳进理事会,村落公共事务由7个人一起商议决定,如此“每个房支有个带头人和代表,具体的事情都让他们去负责本房支,这样做起事情来就会方便很多”。

乡贤理事会“长老(村长)+房头”的组织特征为自然村资源的深度整合奠定了基础。如果一个自然村的宗族下有若干房支,1个长老(村长)只能代表1个房支,由长老(村长)个人提出而没经过其他房头代表商议的事情,很难得到其他房支村民的支持。特别是涉及村民切身利益的公共事件,他们会更加不信任,从而难以实现对整个自然村落资源的整合。在村庄历史演变过程中,房头内部互动更为频繁,感情更为亲密。在涉及到全族的集体活动时,因为房头内部有紧密的关系网络,于是集体性民俗活动的组织、联络、收款、运输等任务就落实给各个房头轮番承担,以便提高办事效率[12]。理事会通过吸纳房支代表从而获得不同房支村民的信任,能够形成共识性村庄决策,有效提升理事会的整合能力,实现对村庄内生社会结构的改造和利用。

乡贤理事会“长老+村长”的组织特征为自然村的自治建构了政治空间。当地政府下达的各种任务只能通过村庄名义上的总代表村长来实现,但在理事会内部,村长(理事长)是长老的办事员,而长老凭借“非体制性”的自由身份在国家与村庄之间构建了一个缓冲地带,他可以根据村庄自身的需求与发展来选择是“支持国家”还是“逃离国家”,从而实现“双面政治”。具体而言,当政府有符合村庄需求的资源和政策时,长老和村长便会向上积极表达和争取利用;而当政府的相关政策可能与村庄发展无关,或者在村内无法实现,或者有损村庄长远利益时,长老便会躲在“幕后”无动于衷,而作为“名义上总代表”的村长,没有长老的配合也只能消极应付。由双重结构达成“双面政治”,其结果是保持村庄与国家“时而紧密、时而离散”的互动关系。正是在这种互动关系中村庄减少了自上而下的“单轨政治”可能带来的“瞎折腾”或“空折腾”,从而保证村民自治的主动权和灵活性。

四、乡贤理事会的集体行动逻辑

在“国家-村集体-村民”的相对关系中,如果将村集体落在当地自然村一级,在“公-私”相对关系中,国家及其官僚机构是“大公”代表,自然村落是相对于国家的“大私”,宗族村落内的房支则是相对于自然村的“小私”,村民则是个体私利的主要表达者。由于“大私”、“小私”二者具有不同等级的权威,由此形塑“大私”对“小私”的调平、“大私、小私”对村民个体私利的俘获,从而形成“私对私”的集体行动逻辑。

具体而言,代表村落整体利益的“长老+村长”是相对行政村或乡镇的“大私”。长老的产生并没有固定的方式,他一般是集经济精英、政治精英与文化精英为一体的综合型精英,属于基于个人综合能力而产生的“卡里斯玛”型人物。而村长(理事长)则由一年一度的村民大会推选产生,村民一般首先考虑其人是否有持续的公益热心和村庄公心,正如村民所说:“一个对村庄事务毫不关心的人,就算选他当村长,他也只会关心自己家里的事情,而不顾村民的期待。”长老和村长(理事长)相互配合成为宗族性村落的“大私”代表。而代表各个房支的“房头”是相对于宗族整体的局部性“小私”。房支代表主要是代表本房支发挥需求表达、事务监督和宣传疏通的作用。房头的产生及其成为理事会成员并不需要经过全村村民的同意,只需要本房分的村民同意即可。当然,本房村民同意只是一个必要条件,他们还得经过长老和村长考察才能顺利成为理事会成员。正如一位长老所言:“在每个房分里挑选有一定能力又有头脑的、在房分里能说得上话的带头人,就可以请他加入理事会。”

长老、村长(理事长)和房头三者的权威来源存在较大差异:长老基于个人独特的魅力俘获全村村民的认同,村长则是基于个人能力和公心而获得全村村民的认可,而房头则是村庄房支结构的产物。由此,自然村落内部便形成权威的“差序格局”。需要注意的是,不管是村民推选的村长,还是“未经推选的”长老和房头,他们的权威具有同质性,即他们的权威是以在市场竞争中所获得的社会地位、个人能力以及个体财力所带来的“个体化的影响力”为基础,并与村庄社会结构(房头结构)和社会文化(宗族认同)相结合的综合性产物,它既非“行政权威”也非“宗族权威”,而是个人能力与宗族结构、村落文化相结合而产生的“草根权威”。

当地之所以能够采取“私对私”集体行动,其根基就在于权威的“差序格局”与“草根性质”相结合。这可从以下维度来理解:长老对村长的笼罩、长老或房头对村民的俘获、长老对房支的调平。

首先,“大私”对“大私”的笼罩。长老凭借在全村范围内的“等半径权威”成为村庄整体利益的代表者,其权威影响力是全方位、全局性的,他代表着村落整体利益的实质性的“大私”。村长虽是经全村村民推选产生的,其权威影响力从名义上讲是全方位的,主要倾向于代表形式上的“大私”。两者微妙的关系可以通过罗屋的案例来体现:

案例1:罗屋的长老已经组织了3次村长选举,更换了两任村长。2001年由村民推选的村长因村庄奶牛厂的土地租金问题遭到村民猜忌:“协议生效后的第一年就有几户村民跑到村长家门口去骂他,说他自私、不顾村里兄弟的利益、贪污等等,村长觉得委屈,也觉得很没有面子,就不再管事。”2006年初再次组织村民大会重新推选村长,但因个别村民在长老和村长之间挑拨关系,村长有什么事情不再找长老商量,但“没有长老的出谋划策和配合,村长他什么事情都办不成,他自己当着也觉得无味,便主动提出不干了。”2009年,罗长老吸取了2006选举的教训,不再让普通村民随意“海选”,而由他直接提名三个候选人,让村民选择是同意还是不同意,举手表决。

该案例生动体现了长老对村长(理事长)选举的“干涉”。这种“干涉”反映的是长老与村长在经济条件、个人能力、社会资历等方面存在巨大差距。首先,长老作为经济精英,雄厚的经济条件是其能够全身心投入村庄事务的物质基础。其次,在村落中的经济地位彰显了其在市场经济体制下的个人能力。第三,在宗族结构下长老往往是“德高望重”的长者,村长(理事长)则是“晚辈”。所以,村长在具体事务中往往扮演长老办事员的角色,其权威是被长老权威所笼罩的。

其次,“大私”对“小私”的调平。村庄长老成为整个宗族的代言人,这意味着长老能超越其所在的房分,在某种程度上可以撇开本房立场来实现整个村落的社会整合,这是他作为宗族文化精英的实质表现。房头仅仅代表本房支的利益,在一些公共事务中,他们需从整体利益出发,服从长老的安排。

最后,“大私”或“小私”对“自私”的俘获。在一个有着强烈宗族认同的村落中,“大私”和“小私”成为俘获村民个体化自私的重要力量:

案例2:华屋在2010年的宅基地整合过程中,一位 60岁村民签了协议表示同意,随后村里用推土机来推他家的老房子时,该村民临时反悔阻挠施工。当时老汉的儿子也做过父亲的工作,但是做不通。当时村长便采取强制措施,带了4个年青人把老汉捆绑在树上,直到施工完毕才放了老汉。事后,该村民跑到村长家里骂了几天,后来慢慢想开了,事情也就过去了,他和当时动手的村民关系并没有出现什么异常。

可见,乡贤理事会作为“村民内部暴力”的实施者,他们的合法性来自于超越“自私”和“小私”的“大私”身份。正如一位长老所言:“尽管有个别村民经常跟我吵,但该用的用,该推的推。我做的事情是公家的事,都是经过大多数人同意的,我背后有那么多人支持我,尤其是村里的年轻人,我谁都不怕。”如果个体化“自私”在村庄公共事务中成为“熬众”的钉子户或叛逆者,“大私”和“小私”则可以动用“村规民约”中的各种资源来治理。特别是从私人那里集资收款时,将公事转化为房头内部收款人与付款人之间的私事,可以最大程度地降低阻力[13]。

五、乡贤理事会的民主治理机制

当地村落乡贤理事会的运作方式基本上遵循一整套民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等实质民主的相关程序和制度,回应了“代表如何行使权力”的问题。

(1)民主选举。理事长(村长)由全村村民基于个人公心与能力、通过召开村民大会推选产生。那么,在村庄内部,普通村民凭借什么来甄别一个有为中青年是否有公心、是否有组织能力?以大岗的现任村长为例:

案例3:20岁的时候,他就把村里同龄的年轻人组织起来捐钱买灯买线,“当时我自己一个出工,把村子里巷道的路线给搞起来”。后来,自己又组织同龄人聚集在一起捐钱买狮子、买鼓,过年过节年轻人舞舞狮子,热闹热闹。按他自己说法:“我当时那么年轻(37岁)就被村民选为村长,都是因为村民看到我平时做的这么多事情。”他平时很关心集体的事情,父辈们在祠堂商量事情的时候,他会在旁边认真地听着,“听多了,对村里情况就了解更多、更深。”

该案例显示,在一个相对封闭的村落中,村民主要凭借一个人在公共事务、公益事业中的态度和行动来判断其公心与能力。但需要注意的是,村长虽是经“全村村民推选”产生的,但其与《村委会组织法》所规定的“任期制”村干部相比,“村长选举”具有较大灵活性:即村民自主决定是“一年一选、三年一选还是十年不选”,其关键是“任人唯贤”,贤则常任,不贤不任。可见,当地“名义上总代表”即理事长(村长)的更替在实践中遵循着信息对称的民主选举。

(2)民主决策。村庄任何一项重大的决议须经过民主决策,其出台基本上经过两道程序,首先是经理事会成员商讨形成提议,然后由理事会组织村民大会集体表决。理事会商讨的提议能否被普通村民接受,其关键是该提议能否解决与村民切身利益相关的问题,以及方案实施的成本是否为村民所能承担。因此,如果是涉及全村村民的重大方案,理事会成员往往会在某个时间段内密集开会,提出初步方案。然后,由理事会召集全村村民或家长开会,在村长介绍理事会相关方案后,村民自由发言,并收集相关意见,形成对方案的补充。村中的重大事情一般一年做1~2件,村民大会上午开会讨论,下午开会表决,经 90%以上的村民同意后,便形成正式的决议。随后,理事会成员与每户家长签协议,这个事情一般由房头去负责。为保证最大限度的参与度,当地自然村落普遍将村民大会定在过年前后3~5天内。以大岗为例,他们村规定每年大年初三在祠堂召开全体村民大会,“这样定好了固定的时间,村民就可以提前安排好自己的事情,把初三这一天空出来,专门用来参加村民大会。由于村民大会一般都是讨论村庄极其重要的事情,村民一般都会参加。”

(3)民主管理。在方案的具体实施过程中,合理整合资源,公平公正地筹工筹资,实现民主管理。经村民签字同意后,理事会便开始实施具体方案。在没有外部性资源支持的情况下,最重要的便是对村庄内部资源的整合,具体表现为村民的筹工与筹资,能否高效地筹集实施方案所需要的资金、劳动力和空间(土地)成为方案能否落地的关键。据调查,当地村庄建设走在前列的记岩、罗屋、大岗村,人均筹款分别为4 256.4元、1 886.8元、1 477.8元,在户均人口 5~7人的情况下,整个家庭的筹款与筹工折合为1万~3.5万。如此巨额筹款对于村庄内部经济条件较差的农户来说是一笔巨大的支出,但是正如某村长所说,“对本村 99%的人来说,你哪怕借钱都要把村里商定好的筹款交上来,不管是筹钱还是分钱,做公共事务的就必须一视同仁,如果家里稍微有点困难就给予减免,村里的事情就办不了了。”在筹工方面同样如此,预算方案需要筹工多少,就按照户数依次排工,外出务工回不来的,就以资代劳,按照每个工80元/天,上缴给理事会,由理事会雇工来做。

(4)民主监督。村民可以对方案的预算和结算进行监督。由于大部分村民平时都外出务工,他们对方案实施的具体细节无法全方面的监督,事实上,村民凭借对理事会的信任也不需要如此细致的监督,因为理事会成员是村庄纯粹的当家人,以最低的成本做最好的工程是当家人对项目工程的基本态度。所以,当地村民主要是对方案预算、方案结算两个环节进行监督。一般情况下,按照村民的说法,“修一条多长的路,大概花多少钱,需要多少个工,村民心里多少都有数,理事会的筹工筹款是否合理一目了然。”项目完成后,理事会的财务会及时将项目的各项开支公布在祠堂,算是给村民一个明白账。

可见,乡贤理事会在村庄具体项目的落实过程中遵循着实质民主的逻辑。首先,具体方案是经理事会提议、村民大会讨论而形成的具有广泛民意的民主决策;其次,方案执行过程中“村民遵守协议”,按协议筹工筹资,理事会则“公正执行”,运用自身的合法性和内生的村规民约具体落实;最后,在方案的验收阶段,通过理事会以账目公开的方式接受村民的财务监督。总体而言,理事会以“平时做事,集中议事”为主要存在方式,在处理与村民利益密切相关的村庄重大事务时,通过集体讨论、公推公选、群策群力等方式处理集体事务、化解矛盾纠纷、确立集体决策[14],实现对现代基层民主资源的充分利用。

综上,广东清远若干自然村乡贤理事会凭借“长老(村长)+房头”的组织架构对村民进行全力动员,通过“私对私”的集体行动逻辑对村民利益进行深度整合,建立实质民主的运行方式实现了村民需求的有效表达,激活了有主体性的村民自治。乡贤理事会治村逻辑为村民自治的“去空壳化”提供了经验和启示:理事会作为民间社会组织,成为村庄基层治理中非正式的治理主体,它与本地社会结构、社会文化相结合,通过合理转化传统社会资源以及高效利用现代民主资源,在自然村落实践着“村民有组织、村治有主体”村民自治的景象,为主体性村民自治提供了一条可能路径。

注释:

① 由于当地结婚年龄较早,男性一般在22~27岁、女性一般在20~25岁结婚,50岁左右的当地老人就能当爷爷奶奶。此时,老人由对儿子的父亲角色转变为对孙子的祖父角色,在家带孙逐步取代外出挣钱,但同时他们可能还会有自己的高龄父母(75岁以上的老人)需要照顾。因而,在当地事实上存在两类老人:一类是六七十年代出生的低龄老人进入“带孙养老”阶段;一类是四五十年代出生的高龄老人,他们是真正赋闲在家的老人。

[1]杜鹏.村民自治的转型动力与治理机制——以成都“村民议事会”为例[J].中州学刊,2016(2):68-73.

[2]郝亚光,徐勇.让自治落地:厘清农村基层组织单元的划分标准[J].探索与争鸣,2015(9):52-56.

[3]卢福营.村民自治背景下的基层组织重构与创新[J].社会科学,2010(2):47-53.

[4]李杰,伍国强.基于现状分析的村民理事会功能及运作模式思考[J].经济研究导刊,2012(18):59-60.

[5]郑东卫.“双轨政治”转型与村治结构创新[J].复旦大学学报(社会科学版),2013(1):146-153.

[6]徐勇,吴记峰.重达自治:连结传统的尝试与困境——以广东省云浮和清远的探索为例[J].探索与争鸣,2014(4):50-53.

[7]任中平,张露露.村民自治机制创新比较研究——以广东揭阳和清远的探索为例[J].五邑大学学报(社会科学版),2016(2):78-82.

[8]张露露,任中平.乡贤理事会对我国农村治理能力现代化的推进——以广东省云浮市为例[J].南阳师范学院学报(社会科学版),2015(8):1-5.

[9]刘志伟.天地所以隔外内——王朝体系下的南岭文化[M].南岭历史地理研究(第1辑).广州:广东人民出版社,2016.1.

[10]杨国安.空间与秩序:明清以来鄂东南地区的村落、祠堂与家族社会[J].中国社会历史评论,2008(9):34-62.

[11]杨炼,肖卫东.论基层社会治理中的农村宗族与村民自治[J].理论观察,2015(2):86-87.

[12]袁松.“房头”的凝聚与消散——鄂东南“接太公”习俗的社会基础及其当代变迁[J].民俗研究,2010(4):190-201.

[13]袁松.“房头”的凝聚与消散——鄂东南“接太公”习俗的社会基础及其当代变迁[J].民俗研究,2010(4):190-201.

[14]李杰,伍国强.基于现状分析的村民理事会功能及其运作模式思考[J].经济研究导刊,2012(18):59-60.

责任编辑:曾凡盛

Organizational features and governance mechanism of village sage council: Based on the investigation of village sage council in Qingyuan

SUN Min

(School of History, Wuhan University, Wuhan 430074, China)

Based on the study of the village governance process by village sage council in Jiulong Town, Qingyuan City, Guangdong province, this paper finds that in some natural villages with strong traditional clan culture, the village sage council, an informal social organization, working under the organization structure of village head cooperating with the head of family branch, acting with individual vs. individual logic, implementing with substantive democracy, effectively activates the subjectivity of peasants' participation in villager autonomy and provides a possible path to improving the grass-roots governance.

village sage council; villagers' autonomy; organization structure; action logic; substantive democracy

C912.82

A

1009-2013(2016)06-0049-07

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2016.06.008

2016-11-07

教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(14JZD030)

孙敏(1988—),女,湖南怀化人,博士研究生,研究方向为中国乡村社会史、乡村基层组织。