村庄的项目接应能力与效应研究

——基于项目纠纷化解视角

李元珍

(华中农业大学公共管理学院,湖北 武汉430070)

村庄的项目接应能力与效应研究

——基于项目纠纷化解视角

李元珍

(华中农业大学公共管理学院,湖北 武汉430070)

项目纠纷的化解模式主要有消解型、求援型、自主型三种类型,其中,消解型与求援型纠纷化解模式村庄组织程度弱,项目接应能力不强,自主型村庄组织程度强,项目接应能力也较强。基于典型案例的分析表明,村庄主体性是村庄项目接应能力与效果差异的重要诱因,加强村庄主体性,必须增进村庄自主权力,重塑村庄集体行动能力。

项目制;村庄主体性;接应能力;效果差异;项目纠纷

一、问题的提出

项目下乡在给村庄带来大量资源并极大改善农民生产生活条件的同时,也因为利益的注入而给村庄带来了大量的纠纷,尤其是涉及土地流转、征用或占用一类与农民利益息息相关的土地纠纷更是常见。有部分的项目因为难以及时处理纠纷而不得不进行“项目漂移”,即更改工程设计,重新选择地点实施,既增加了项目设计工作量,也给乡村社会留下了很多不稳定因素①。因此,如何妥善处理好此类纠纷,以更好地承接自上而下的资源输入,是项目制亟需解决的难题。

既有项目制研究基本遵循两种思路。一是从宏观制度设计及政府间运作的角度进行研究,如渠敬东等认为当前的项目制是一种新的国家治理体制[1],是中国改革开放三十年来从总体支配到技术治国的一次转轨[2]。折晓叶等人通过案例研究发现项目制在实践中秉持着“分级运作”的逻辑[3]。陈家建则通过条块制度的分析指出,项目制会导致政府内部动员从原来的“层级动员”转向“多线动员”[4]。李元珍,杜春林等人的研究亦表明,围绕项目制的运作,条块之间发生了对抗、协作与共谋等多种互动方式[5],府际互动是项目制运行的主要支撑机制[6]。通过在政府间的这些复杂运作,项目制的运行同样出现了诸多复杂后果,如乡镇政权进一步悬浮、项目的目标设置与实际效果之间的错位[7],乡镇无钱无权,却又不得不疲于奔命,乡镇日益沦为“协调型政权”[8]。这些研究主要关注项目制之下政府体系内部的运作逻辑,很少把社会层面尤其是村庄层面的因素纳入进来。而在充满不规则或者乡土性的中国,后者注定是一个重要的影响因素,由此出现了项目制研究的另一个思路。这一类研究主要从项目的微观运作逻辑入手,着重探讨项目制在村庄遭遇的实践规则。一方面,由于马太效应,村庄资源获得量差异极大,威胁了基层基本治理秩序[9]。另一方面,随着大量资源进入村庄,村庄土地利益变现,引发了村庄内各种利益主体的激烈博弈[10]。李祖佩认为项目进村后,村民自治得以消解[11],乡村治理重构出了一种以“权力”为主导,以“去政治化”为基本表现形式,以“去目标化”为后果的分利秩序[12],精英俘获与结构替代绑架了国家依托项目实施的公共意志[13]。这些研究以村庄经验为本位,指出了项目下乡后,村庄与村庄之间有不同机遇及村庄内部各利益主体之间存在不同的行为逻辑,找到了影响项目制基层实践的一些关键变量,对项目制的实践生态研究具有重要的拓展意义。

显然上述研究大都忽视了在同样的资源输入逻辑下,不同村庄的项目接应能力的差异,尤其在面对项目下乡后所引发的矛盾处理能力的显著差异。这些差异成因何在?对项目制实践的影响如何?对基层治理提出了怎样的诉求与挑战?都值得进一步探讨。基于此,笔者以近年来在多个省市驻村调查材料依据,通过展示项目下乡后不同的纠纷化解模式来分析村庄的项目接应能力及其影响机制。本研究选取河南周口A村、江苏南京B村以及广西贺州C村等作为典型案例。

二、项目纠纷化解典型模式及案例

因为项目进村涉及到巨大的资源流量以及利益变动,不可避免地会引发各种纠纷。笔者将村庄化解此类纠纷的方式概括为消解型、求援型、自主型三种类型②。

(1) 消解型纠纷化解模式。消解型纠纷化解模式及其村庄具有以下特点:首先,村庄有内部组织能力,但这种组织往往是基于村庄内部的权力结构,如房支,各个房支都会内生出权威代表参与村庄公共事务。这种内生的权威不同于村组干部,他们更多扮演“当家人”的角色,是村民认同的国家和农民之间的“中间人”。其次,地方权力结构表现为“基层政府—村组干部—房支代表”。因为基层政府和房支代表之间没有持续的沟通渠道,容易出现一次性交易现象,且政府也倾向于将代表当成解决单个问题的手段,其结果可能是不但问题没解决,村庄组织能力也受影响。

案例1:2006年,河南周口A村为某项目落地需出让土地231亩。据村民讲,在征地之前,政府没有出具批文,也没有通知村民,到 2007年政府把征地款补给农民之后,大家才知道这一事实。一时间闹得沸沸扬扬,村民根本不接受政府的安排。此后,代表和政府协商,提出了几项安置补偿条件③。政府有关人员口头答应了,代表们也把结果通报了本村村民,大家也就不再阻拦征地施工。但四五年后,政府并没有兑现承诺,弄得群众都骂代表,甚至怀疑是代表私下捞了好处。代表们被逼无奈,带领群众上访。最初两次是全部成员去郑州群访,后来又组成六人代表团去北京上访三次,依然没有取得任何进展。五次上访的费用都是本村废地被征用后补偿的集体款。花了钱但没办成事,村民转而把怨恨转向了代表本身,“什么代表,还不是代表他们自己(的利益)”。于是,有些代表开始愤然于政府的不守诺言与群众的误解,带头侵占集体的土地,“反正名都已经背上了,不占反而吃亏了,看透了,反正就那么回事。”由此又引发了一轮疯狂的村民共同侵占集体废地的行为,“代表都能占俺为什么不能占?”

在上述案例中,因为政府原本只把代表当成临时“救火”的工具,对代表带头上访极其恼火,不再承认代表的身份,“地都征完了,还要代表做什么”,转而开始将村干部作为每个村民小组的代理人,试图自上而下构建一套更为体制性的权力结构。而这些内生性的权威虽然在平时能代表各个房支处理公共事务,由于没有体制性的身份,与政府沟通顺利则会进一步增加他们在本房支的威望,如果不顺利则会让其威信扫地,村庄权力结构因此被毁灭性地破坏。此类村庄因为一次性透支了社会资本,在以后的资源输入过程中,自上而下的村组干部体系因为缺乏社会基础的支持很难再通过内部力量整合来实现资源对接。

(2) 求援型纠纷化解模式。求援型纠纷化解模式有如下三个特点:一是村庄内部缺乏自组织能力,村组干部对项目下乡后的巨量资源缺乏足够的协调能力。二是村民作为利益诉求主体,相信层级越高的政府越具有问题解决能力,喜欢越级求解。三是基层政府面对自上而下的行政压力要耗费巨额行政成本来解决“村务”。

案例2:2009年,江苏南京B村因为实施土地平整项目,增加了相当数量的土地面积④。这些土地面积如何分配成了困扰乡村两级干部数年的大问题。先是全镇干部职工分成8个工作组,每个工作组2~3个人,派驻到8个片区划定村组之间的升值面积。这一项工作集中进行了3个月之久,最后还剩下一个村民小组直到 2012年还在不断上访。待各组面积确定后,把这些面积分摊到户时,又引发了一轮村庄矛盾大爆发⑤。依靠法律途径或政治途径成了常规的问题解决方式。

以林云组为例,该组一共143人,有部分人口在上世纪 90年代农业税负担沉重时,把自己的田地退还给了村集体。实施土地平整项目后,有 52人重新申请要地。从一开始,这些新申请要地的人与原来有地的群体之间的争斗就非常激烈。有田的人称,“组长要敢把我们的田分给不种田的人,我们就把你房子拔了”。组长(该组长已经连续任职50年)开了10多次小组会议都无法达成协议,要田的人也没辙,就集体组织去围攻镇政府大门。因为村书记是从县里下派过来的,他去现场解围时群众当面挑衅,“你给不给,不给就给我滚出B村”,“不给我田,我叫你大年三十晚上都不得安宁。”村书记叫组长解决,组长也不敢表态。最后协商通过法律途径解决,组长答应“只要你们官司打赢了,我负责调地。”根据协商,这些要田的人通过司法程序,法院根据权属证来判决,即有二轮延包合同的人要把原承包地给承包人,但对于升值面积并没有做出规定。于是,这些人又组织去县、省政府上访。最后,在自上而下的巨大压力下,镇政府明确指示给这些闹事的人多少分点土地。组长连续开了六天群众大会,每个要田的人获得了三分地的升值面积。分田的时候,组长对这些要地的人说,“你们要就要,不要就拉倒,我给你们要过来就算对得起你祖宗八代了,都恨不得给他们磕头了,不要就滚外面打工去”。

B村包含33个村民小组,林云组是第4个完成任务的,直到2012年B村土地平整项目才完成一半,各个小组在土地升值面积的分配上都产生纠纷。在一个理想的民主逻辑里,少数服从多数应该是达成协议的基本规则,但是,这一规则在当下很难产生效用,少数总是可以通过各种求援渠道来迫使上级部门妥协。在这一类纠纷化解的过程中,化解的动力来自于村庄外部而非村庄内部。基层政府成了各种纠纷的直接冲击对象和自上而下压力转移的对象,最终结果是基层政府越来越疲于奔命,不断“消访”,村庄内部越来越没有问题解决能力。

(3) 自主型纠纷化解模式。这类纠纷化解模式的特点是:村庄内部有极强的组织能力,能作为一个主体很好地解决本村内部及与邻村的矛盾;确实违背民意的项目基本上无法强制执行。

案例3:广西贺州C村因为被评为国家级贫困村,且由自治区的一个主要领导挂点联系,在做扶贫方案的时候,政府就希望实行“村屯合并”,把5个自然村集中搬迁到D自然村居住。这一方案需要征用D村数十亩土地建房,但由于土地补偿方案不明确,且D村与另外一个自然村有历史恩怨,不愿意接纳他们。全镇干部职工下村做了两个月工作,依然没有取得实质性进展。不得已选择一个变通性的方案,即先租几亩地推平,做个样板给上级领导看看,希望因此获得大量资源投入。可是这一方案依然遭遇了D村群众的现场阻挠,最后改为在原自然村基础上进行基础设施建设。方案通过后村庄的集体行动能力开始凸显。在修路的时候,因为要拓宽原有的路基,需要占用一定的土地,有两户人家不愿意,村干部做了两次工作做不通后,便在路基划线的当天召集全村所有的村民站在那两户人家的门口。那两户人家一见这种阵势立马“责怪”村干部,“我又没说不愿意,你召集这么多人来不是耽误人家做工吗?”该村干部后来说,“我一个人治不了你,我就不相信一村人还治不了你”。

地处广西的C村自组织能力及其抑制钉子户的能力比较突出,得到大多数人同意的村庄意志往往都能得到无条件执行。正因为如此,在全国大部分地方都很难推行的“一事一议”政策在广西能执行得比较好,那些贫困户甚至卖口粮都会交上人均15元的自筹款项。

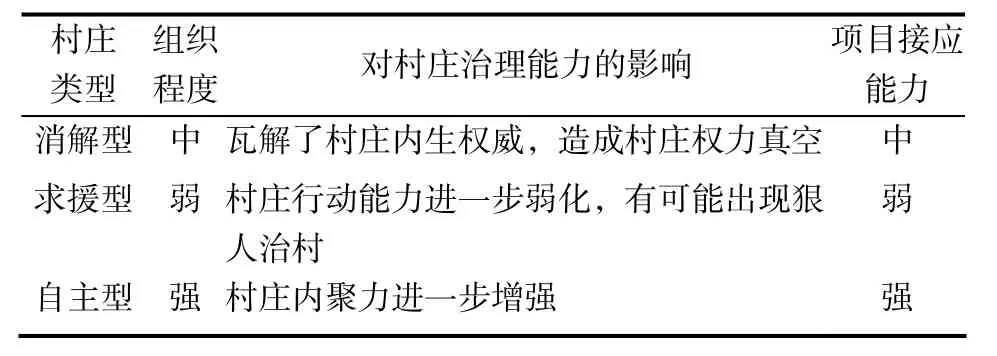

综合比较项目下乡后不同村庄的三种纠纷化解类型,可以看出不同村庄的组织程度、村庄治理能力和项目接应能力(表 1)。

表1 三种纠纷化解模式比较

消解型村庄内部是根据各房支的力量对比组织起来的,实行的是比较典型的“代议制政治”,各房支代表具有较强的行动能力,但因为其权威不具稳定性,也没有体制性身份,在与政府交涉时很难保证自己村庄的利益。一旦房支代表的权威性遭到破坏,村庄权力结构便出现真空,村庄因而进入“丛林”状态。这种村庄因为各种历史纠纷而很难迎接下一轮的发展机会。求援型村庄内部的集体行动能力极差,相互之间也没有制约手段,很难依靠内部的力量化解各种纠纷,只能求助外界的力量,或通过上访,或通过法律等途径来解决。这类村庄化解纠纷的正式行政成本极大。惟有自主型村庄因为内部的组织行动能力很强,既能在与外界的交涉中保全自己的利益,也能较为轻松地解决各种阻碍项目实施的困难,因而易被项目发包方看重,在项目“给谁都一样”的逻辑下会更倾向于这类村庄。

三、村庄主体性及其项目实践效果差异

同样是项目资源输入,为何不同的村庄有不同的纠纷化解模式及效果?一个可能的解释是,作为项目接应单位的村庄本身行动能力有差异,即村庄主体性的差异导致了不一样的项目实践效果。在项目制背景下,村庄主体性至少体现于两个层面,一是对内有有效治理村庄内部钉子户的能力,二是对外有能力村庄力量平衡项目供需之间的不匹配问题。

(1)治理钉子户的能力。钉子户的问题始终是整个基层治理所面临的关键问题,尤其在后税费时代,基层治权进一步弱化之后,这一问题显得更为严峻[14]。项目实施一方面是有大量的外来资源输入,另一方面也会涉及到村庄内部原有利益格局的调整,如案例2一样要牵涉到每家每户的利益变动,由此也就必然会引发更多的矛盾纠纷。其中,不乏部分村民为了让自己获取更多的利益或者是避免自己利益受损而阻碍大多数人的利益。在这种情况下,一个村庄有没有能力治理钉子户,依靠什么力量来治理钉子户,就成了相互之间区别的关键。

以消解型村庄代表 A村为例,在政府介入之前,该村整体上能够依靠村庄内部的力量对比来维持村庄秩序。如该村因为地理环境原因形成了很多无法进行生产的废地。以前村民都比较收敛,要占也是在紧挨着自家的地边上种上三五排树,中间很大一块仍然空着,后因土地能带来巨大利益,形式发生逆转,占地变成谁有本事谁就能全部占有。一般而言,那些代表本身都是房支大、兄弟多、拳头硬的,他们自然也就有能力占得更多。原有的秩序一旦失衡,村庄内部就丧失了基本的公平正义,变成了赤裸裸的丛林法则,村庄内的强权者与弱势者的区分也更加明显。这样的村庄从结构上产生不了能够治理钉子户的人物,因为强者本身就很容易成为钉子户。因此,在这样的村庄要想顺利实施项目,解决钉子户的办法不在村庄内部而在外部,不在集体而在个体。

在求援型B村,因为村庄内部原本就没有结构性的力量,每个个体都是自我代表,相互之间的关联性不强。此类村庄在没有出现“狠人”的情况下,村庄的力量对比是比较均衡的。相较于A村,这种均衡容易造成的另一个极端是——均衡的无序,谁都可以当钉子户,且谁也说服不了谁,村庄内部矛盾关联极其复杂,乱象丛生。这种情况下,村庄内部毫无处理能力,“拖字诀”是村组干部最常用的问题解决方式,再不就只能倚靠政府压力或者法律判决为村组干部的行为提供合法性支持。在这种类型的村庄中实施小项目,会因为矛盾拖而不决而影响项目施工进度,最后可能要重新更改项目设计,费时费力。实施大项目,则会因为剧烈的矛盾需要耗费大量的正式行政成本来进行调解。

笔者在C村进行了长达五个月的田野调查,发现C村是所有调查过的村庄中最有集体行动能力的村庄,钉子户在这里几乎没有生存的土壤。笔者曾在成都发现一种立基于集体资源基础上的,对钉子户有很强抑制作用的“新集体主义”[15],而这里的村庄同样具有集体性,并且这种集体性是经由宗族血缘认同转化而成的地缘认同,对人具有更强的规范性。而且,无论村民是面对村庄规范的冷暴力还是直接暴力,都没有申诉的渠道。如有一户半边户在集体修路时不愿意出工,村民集体撬开他家的门,将他抬到工地上,还把他家的6袋谷子搬了3袋去抵押。这户人家告到乡镇,镇长下来问明了缘由,只说了一句“搬得好”。所以说,在这种类型的村庄实施项目是非常省事的⑥。

(2)平衡供需的能力。在项目实施过程中还面临项目供给与农民的需求之间不匹配的问题。这既有制度方面的原因,也有村庄本身的原因。比如项目设计都是按“条条”的业务范围来设计的,有可能出现某部门项目资金非常充裕,从而提供了大量并不急需的项目,有些农民急需的基础设施因为不在这个部门的业务范围之内而无法实施。这些都是村庄无法干预的,由此也造成了国家花钱而农民没受益或者受益很小的现象。在制度设计上,从项目申请到项目评审以及项目施工过程中,农民都有参与的空间。项目设计按“条条”来并不表明村庄完全没有自主权,在项目方案设计之初,村民可以利用自身对当地环境了解的优势,对设计方案提出合理的建议,尽量缩小项目方案设计与自己的需求差距。

以自主型C村为例,面对政府不合理的“村屯合并”方案,村民给予坚决抵制。虽然这一方案的落实可能要涉及2亿元的项目资金,而后来的方案只需要1/4的资金就可以完成,但对于村民来说,自己真正得实惠才是最重要的。所以,在每一次的项目设计评审会上,该村的村干部都会充分表达自己的意见,甚至有一次为了村庄大门的设计还跟领导拍了桌子⑦。正是因为村庄自己有主体性,所以联系领导、项目发包部门、设计院也都愿意充分尊重他们的意见,都宁愿在前期设计上多费一些功夫,也不愿日后因为村民的阻工而导致项目无法实施,从而造成更大的浪费。

而在消解型A村和求援型B村,虽然项目的实施也是没有经过村民同意,并且也给村民的生产生活带来了诸多不便,但是并没有人站在村庄整体利益提建议。在A村,那些内生的权威力量虽然也试图与政府协商,最终却为政府所利用,并很快就沦落为村庄利益的攫取者。在B村,由于实施的是建设用地“增减挂钩”的大项目,它包括整村搬迁、土地平整等一系列项目,里面涉及巨额的资源流量,因而很少有人会理性地去评估整个项目给村庄带来的影响,都是一窝蜂地去争抢利益。因为从不依赖村庄获得,也不愿为村庄去付出。

在项目下乡过程中,虽然也会引入自下而上的竞争机制,但资源都是自上而下输入的,因为是“免费的午餐”,大多数农民都抱着一种“有总比没有好”的态度来对待项目,在过程中不主动参与,事后又抱怨很多。当然,作为一项村庄集体的公益事业,个人愿不愿参与就要取决于对村庄本身有没有认同感,归根结底,还是有没有村庄主体性的问题。

四、项目整体效应与村庄主体性的增进

大量的国家资源通过项目形式向农村输入,目的是改善农民生产生活条件,让农民充分享受社会发展的成果,增强其对党和国家的认同。因为各种纠纷及利益分配的不平衡,农民在享受项目福利的同时产生了诸多怨怼情绪,因此需要建立一个有效的接应机制来处理村庄内部的矛盾及其与外界协商项目资源输入的路径。

有学者指出,项目制是一种行政理性化的过程,是依靠整个科层体制执行国家意志,体现了一种“技术治国”的趋势。由于科层制本身具有的惰性,项目下乡过程中,如果村庄不主动表达自己的利益诉求,仅仅依靠技术官僚来执行,那么项目制的目的必定难以达成。诸多实践已表明项目制仅仅依靠条条,依靠技术官僚,既无法和广大农民实现有效对接,也不可能完成服务型政府建设的使命。项目制的有效实施,还必须要有有力的村级自治组织与之对接。村庄主体性的发挥能有效增强项目的整体效应,是接应项目下乡的有效机制。

村庄C作为一个拥有自主性的村庄,其自主性内生于村庄社会结构之中,是村庄内生秩序尚未消解的体现。遗憾的是此类村庄越来越少,村庄集体行动能力越来越差,大多村庄类似于村庄B或者C,当集体事务无法达成统一意见时求援于政府。从表面上看,这种求援大多数时候走的不是行政程序而是传统的政治程序,似乎表现了农民“刁滑”的一面,但实际上是农民无奈的表现。因为村庄主体性的消逝,村庄对内对外的集体行动能力极其有限,以至于农民提出“国家不能只给钱,还要给点权”的权力呼唤⑧。这种来自底层农民的呼唤,更加凸显培育村庄主体性,重塑村庄集体行动能力,增进村庄自主权力的重要性。学界对此早有研究,如贺雪峰曾通过对湖北荆门水利体系的分析,指出因为缺乏有效的小水利体系承接,国家哪怕在大水利上投入再多资源都毫无意义,问题解决的关键还在于让农民“组织起来”[16],李昌平通过在郝堂组织“内置金融”实验探索村社共同体的重建之路[17]。随着项目下乡以及村庄集体经济的积累,一些村庄已经在内部形成了就村民自身利益密切相关问题进行协商的体系,这在某种程度上体现了村民自治,也可以认为是村庄自主性成长的体现。

项目制已经成为当下一个基本的国家治理制度,是国家治理走向技术理性的一个标志性产物。项目进村也涌现了多样的村庄接应方式。一个有主体性的村庄,即对内可有效治理钉子户,对外能平衡项目供需矛盾,有利于项目顺利实施,同时能在制度范围内尽量满足村民需求,让项目效益发挥到最大程度。当然,项目接应的能力和整体效应的增进,不能仅仅满足于村民自发的行动,还应进一步完善项目制的顶层设计,即项目制设计不能仅仅停留于自上而下的单向度设计,还应充分考虑农村社会实际,实现自上而下和自下而上的双向互动。

注释:

① 项目漂移的另一个意外后果是,因为项目承包人只要做完承包的工程量就行,所以项目承包方在面临工程不好做、需要投入比较大的时候往往有意放任矛盾,从而找到借口将项目“建议”到条件比较好的地方实施。从中既节省了施工成本,也增加了承包方在项目再次发包中的权力,但对于村庄来说则造成了大量的项目实施不连贯性。

② 需要指出的是,这三种类型划分是基于韦伯意义上的理想类型划分。不同的村庄可能会兼有其中几种方式。而且,笔者在进一步的研究中发现,这三种类型的村庄的运作逻辑,在某种程度上是契合贺雪峰提出的“区域差异”特征的,参见贺雪峰:《论中国农村的区域差异——村庄社会结构的视角》,《开放时代》2012年第 10期。限于篇幅,在此不做细致讨论。

③ 代表们提出的条件为:50岁以上的妇女以及60岁以上的男性,出去很难找到工作,应给这些没有生计来源的人低保;征地后的建设工程要雇佣本村的年轻人;个人打的井和坟地,要给予补偿。

④ 增加的土地面积来源于大集体时期的土地瞒报,分田到户后的开荒以及平整的田埂、池塘、道路等,这些新增的面积大约是原计税面积的一倍。

⑤ 这些矛盾焦点主要有:1996年土地二轮延包时,很多人为了少交税费,没有要田地,或者后来抛荒,由组里分配给别人种了,这些人当时没有承担义务,现在应不应该享受土地升值面积。因婚丧嫁娶而引起的人口变动应该如何分配土地升值面积。

⑥ 这类村庄实施项目虽然能治理内部的钉子户,但因为往往要牵涉到村与村之间的土地界限纠纷,所以矛盾也是很多的,但这一类纠纷不在本文讨论范围之内。

⑦ 部门和设计院为了节省经费和精力,照搬了另一个村的大门设计,该村村干部坚决不同意,一定要重新设计,要突出该村的风格。在项目设计评审会上经过一番激烈的争辩之后,最终如愿以偿。

⑧ 这位老农有5亩2分田,分成了13块,最小的一块只有三陇,一分地都不到,趁着国家小农水项目的大量实施,他迫切希望村集体可以借机重新调整土地,哪怕他自己捡最远的一块都行。

[1] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(5):113-130.

[2] 渠敬东,周飞舟,应星.从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J].中国社会科学,2009(6):104-127.

[3] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4):126-148.

[4] 陈家建.项目制与基层政府动员——对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013(2):64-79.

[5] 李元珍.对抗,协作与共谋:条块关系的复杂互动[J].广东社会科学,2015(6):201-210.

[6] 杜春林,张新文.从制度安排到实际运行:项目制的生存逻辑与两难处境[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015(1):82-88.

[7] 周飞舟.财政资金的专项化及其问题——兼论“项目治国”[J].社会,2012(1):1-37.

[8] 付伟,焦长权.“协调型”政权:项目制运作下的乡镇政府[J].社会学研究,2015(2):98-123.

[9] 叶敏,李宽.资源下乡,项目制与村庄间分化[J].甘肃行政学院学报,2014(2):14-21.

[10] 贺雪峰.论利益密集型农村地区的村级治理——以河南周口市郊农村调研为讨论基础[J].政治学研究,2011(6):47-56.

[11] 李祖佩.资源消解自治——项目进村背景下的村治困境及其逻辑[J].学习与实践,2012(11):82-87.

[12] 李祖佩.项目进村与乡村治理重构——一项基于村庄本位的考察[J].中国农村观察,2013(4):2-13.

[13] 李祖佩,钟涨宝.项目制基层实践困境及其解释——国家自主性的视角[J].政治学研究,2015(5):111-122.

[14] 吕德文.乡村社会的治理[M].济南:山东人民出版社,2013.

[15] 李元珍,杜圆圆.新集体主义:土地增值收益分配的新机制——以成都市大英村调查为基础[J].贵州社会科学,2013(4):113-118.

[16] 贺雪峰.组织起来——取消农业税后农村基层组织建设研究[M].济南:山东人民出版社,2012.

[17] 李昌平.“内置金融”在村社共同体中的作用——郝堂实验的启示[J].银行家,2013(8):108-112.

责任编辑:黄燕妮

Village project coodinating capability and effect: Based on the perspective of dispute resolution

LI Yuanzhen

(Public Administration College, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

While the project system brought resources to the village, it also caused a variety of disputes within the village. Based on the field survey results, the types of dispute resolution can be summarized as three types: digestion type, seeking type and autonomous type. Among them, digestion and seeking type villages have weak organization level , and the ability to undertake the project is not strong, but the autonomous type village has powerful organization level, and the ability to undertake the project is also strong. Based on the comparative analysis of the project carrying capacity and its impact mechanism in different villages, this paper indicates to strengthen the village subjectivity so as to achieve a smoother top-down resource input under the current project governance.

project system; village subjectivity; coordinating capability; effect difference; project dispute

C911

A

1009-2013(2016)06-0076-06

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2016.06.012

2016-11-30

教育部重大攻关项目(14JZD030)

李元珍(1985—),女,湖南桃源人,博士,讲师,研究方向为公共政策与基层治理。