江苏省农业产业化经营的优化路径选择*

张晓芳

(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏苏州 215009)

·问题研究·

江苏省农业产业化经营的优化路径选择*

张晓芳

(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏苏州 215009)

文章采用理论和实例相结合的研究方法,在充分剖析江苏省农业产业化发展现状的基础上,指出目前江苏省农业产业化进程中存在龙头企业发展能力较差、自主创新能力不足、农业企业融资难、环境资源约束增强、科技力量薄弱等主要问题,并在明确农业龙头企业带动型、市场带动型、中介组织带动型等3种江苏省农业产业化具体发展模式的基础上,从继续扶持农业产业化龙头企业、建立健全农产品市场体系、创新农业产业化利益联结机制、健全农业产业化发展保障机制、完善农村社会化服务体系、强化标准化建设及科技支撑力量等6个方面提出优化江苏省农业产业化经营水平的路径。由于江苏省农业产业化起步较早,且具有一定的代表性,因此这些对策的提出不仅能促进江苏省现代农业产业化经营的进一步发展,也将为整个国家农业产业化经营的可持续发展提供理论借鉴。

农业产业化 农业企业 经营现状 优化路径 江苏省

0 引言

随着中央对“三农”工作的重视,我国农业发展取得较大进步, 2015年粮食产量连续“十二连增”,农村居民人均纯收入突破万元大关,农村农业基础设施有了明显改善。然而作为农业大国,我国在农业发展道路中仍存在诸多问题,粗放式、掠夺式、单一式经营一度制约着农村经济发展[1],也对农村生态环境造成严重影响,农业可持续发展面临较大威胁。而发展循环农业,并以农业产业化为导向是从根本上解决我国“三农”问题的重要途径,也是实现规模经营的必然要求。鉴于此,文章以江苏省为研究对象,以循环经济理论为指导,探索和研究江苏省农业产业化的发展路径,以期为积极推进江苏省农业产业化模式制度创新,以及实现农业现代化和农业可持续发展提供一些参考。

1 江苏省农业产业化发展现状

现代农业的发展离不开农业产业化,而农业龙头企业对于实现农业规模化经营具有作用。“十二五”期间,在江苏省委、省政府大力扶持下,江苏省龙头企业发展十分迅速。江苏省龙头企业发展特点主要表现在农业龙头企业逐步崛起、特色优势产业逐渐壮大、农产品加工企业加工转化率逐步提高、农产品市场营销体系逐步完善等方面。

1.1 农业龙头企业逐步崛起

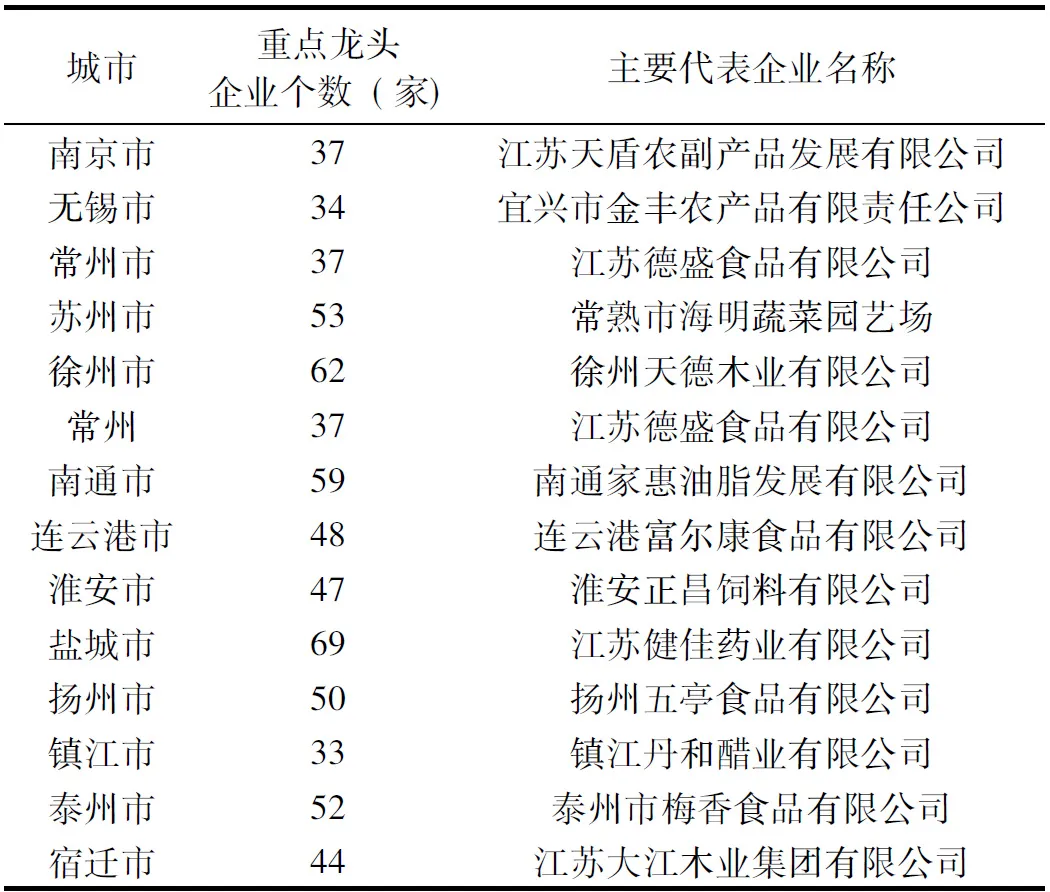

首先是龙头企业数量有所增加,根据江苏省农业委员会公布的2015年江苏省省级以上农业产业化重点龙头企业达637家,其中60家以上的有盐城市和徐州市; 50家以上的有南通市、苏州市、泰州市、扬州市,具体主要企业名单见表1。

表1 江苏省重点农业产业化龙头企业情况

其次农业产业化龙头企业产值有所增加。在所有的农业企业化龙头企业中,产值小于1亿元的企业有57家,占所有企业的9%; 产值在1亿~5亿元之间的企业有242家,比例38%; 产值在6亿~10亿元的企业有197家,比例31%; 产值大于10亿的企业有140家,比例22%。规模以上农产品加工业产值与农业总产值之比达到1.6: 1,龙头企业拉动地方经济和社会效益的能力明显提升。

图1 江苏重点农业产业化产值比例

1.2 特色优势产业逐渐壮大

“十二五”期间,江苏省推出众多惠农政策用于扶持农业产业化企业,积极发展优质粮油业、规模畜牧业、特色水产业及蔬菜园艺业的发展,不断推进高效农业规模化和粮食高产技术普及化。2015年江苏省各级建立粮食万亩示范片达到540个,高效农业面积206.7万hm2,占耕地面积的42.3%,比2005年提高25个百分点。“一村一品、一乡一品、一县一业”亮点纷呈,年销售10亿元以上的县域优势特色产业发展到128个,其中100亿元以上的达到25个。

1.3 农产品加工企业不断发展,加工转化率提高

近年来,江苏省农业加工企业发展较快。(1)数量有所增加。截止2015年年底,江苏省共有农业示范基地22家,全国农产品加工龙头企业33家,农产品研发中心和研究结构19家。(2)加工水平和转化能力明显提升。逐渐形成了粮油、水产品、果蔬类及畜产品加工为主的产业格局。据不完全统计,江苏省粮油加工能力、棉花加工能力都位于全国前列,而畜牧产品的加工能力也较强,其中江苏雨润食品公司年收入超过300亿元; 特色农业,如茶叶、中草药加工率已经超过65%以上; 林产品加工主要以名优特经济林为主,已经形成了“小林业、大产业”的发展格局。

1.4 农产品市场营销体系逐步完善,利益联结机制更紧

近年来,以农业部定点市场和省级特色市场为平台,江苏省建立了以流通业态为导向的新型农产品市场营销体系。2015年达到规模以上的农产品批发市场达到600个,年成交额在1700亿以上,农产品电子商务产业发展迅速,每年在网上的交易额达到60亿元。同时,产业环节联系更加密切,许多企业都开展了“公司+合作社+农户”等农业产业化利益联结机制,在产业化运作过程中,市场主体之间不再是简单的市场买卖关系,其利益关系也不再为松散型联结方式,除了以订单合同形式保障个体之间协同发展的同时,组织内部形成了较为明显的利益共同体。

2 制约江苏省农业产业化经营的主要因素

2.1 龙头企业发展能力较差

由于龙头企业基本分布在省境内的江湖河海之畔,因此区域分布较为散乱,虽具有某些产业品种上的同类性,但彼此之间难以形成区位关联性,难以落实统一标准化管理,也就无法快捷地形成产业整合效应。加之龙头企业自身受到落后管理体制束缚和旧有生产经营观念影响,致使加工转化能力弱,产品附加值低,主导产品特色不突出,优势不明显,且产业链条较短,生产、加工与销售之间相互分割,致使经济运行水平较差,缺乏可持续发展能力。

2.2 自主创新能力不足

一方面江苏省的很多农业产业化企业都采用家族管理模式进行管理,专业化程度不高,缺乏高素质、高层次的领军人才。另一方面,现代企业的制度还不完善,导致企业的管理创新、技术创新、产品创新的能力较低,主要集中表现在科研资金投入少、营销手段守旧、品牌效应低以及市场竞争力弱等[4, 5]。同时,很多企业并没有树立循环经济发展理念,传统的生产方式制约着产业化的向前发展。

2.3 农业企业融资困难

根据调查,江苏省大多数农业产业化企业规模较小,生产线只有1~2条,不能满足大量加工产品的需要。因此,想要发展规模,一方面需要企业自行融资,另一方面需要银行等金融机构进行资金贷款上的扶持,然而目前江苏省的信贷担保体系还不健全,商业银行贷款门槛较高,加上贷款程序审批复杂,导致很多企业不能及时有效地获得担保资金,融资难已成为制约江苏省农业龙头企业发展的瓶颈[6]。

2.4 农民科技文化素质偏低

农业产业化的直接参与者和推动者是农民,农民受教育程度直接决定着产业化的发展水平。目前江苏省农民受教育程度普遍不高,据统计,江苏省农村从业人员2800多万人,占农村常住劳动力资源总量的90%。其中,高中及大专以上文化占比不足15%,尤其是科技型农民和专业化农户则更少。受教育程度低致使农民接受新事物能力较低,对市场风险意识较为薄弱,往往都一味追求短期的经济效益。特别是农民不具备从市场的角度来制定科学、合理的营销策略,不具备考虑市场客观需求的能力,直接导致农民生产的农产品大量积压,经济利益受到损失[7, 8]。

2.5 环境资源约束明显

近年来,随着江苏省城市化和工业化水平不断提高,大量水资源、土地资源被挪用,土地减少和土壤有机质含量降低是不争的事实。同时,由于国家倡导节能减排和环境保护,很多农产品加工企业由于缺少资金和技术支持,很难向低排放、低污染的循环经济进行升级和转型。另外,很多农业产业化龙头企业由于缺少基地、人才、设备及资金,产业进程也受到很大程度地制约。

3 江苏省农业产业化主要经营模式

3.1 农业龙头企业带动型

主要表现模式为:公司+基地+农户。这种形式主要是企业负责建立生产基地,农民负责在基地中进行生产。优点在于节约生产成本,提高农民收入水平。“龙头”企业带动型,主要以集团或者上市公司为核心,以农产品加工、零售、运输企业为纽带,重点打造一个或多个具有特色农产品项目并进行加工销售,实现了企业、基地和农户的有机结合,为规模化生产创造有利条件[9, 10]。如江苏雨润肉类产业集团有限公司设有猪、牛、羊、鸡、鸭等养殖基地,基地中配有屠宰场和冷冻库,可直接将原料送至产品线进行深加工,进而从源头保证了食品的安全性。

3.2 市场带动型

主要表现模式为:专业市场+基地农户。市场带动型主要是指区域内形成了既有专业批发市场又有基地市场的巨大市场服务群体,这个区域中的批发市场具有较好的基础设施、金融以及中介机构[11, 12],同时还具有辐射带动作用,让周边的农民都参与到农产品的生产和批发中来,从而形成了一个规模较大的收购市场和生产基地,农产品可以在这里进行集散和批发。如南京农副产品物流中心有限公司、江苏省天盾农副产品发展有限公司等,主要采取是这种“专业市场+基地农户”模式。

3.3 中介组织带动型

主要表现模式为:中介+企业+农户。主要是以中介组织为平台,在一个产品的生产全过程中,实行跨区、跨地域联合经营,从而形成了生产、加工、销售等一体化经营的集团。如江苏大观园生态农业有限公司、南京高固食用菌科贸有限公司、南京白马黑莓集团有限公司等,均是利用中介组织在各地进行分销获得较大利润。此类型中介组织主要是具有行业协会功能,在推动江苏省农业产业一体化经营中具有重要位置。

4 提升江苏省农业产业化经营水平的路径

4.1 继续扶持农业产业化龙头企业

农业龙头企业在农业产业化发展中具有重要作用。一方面可以带动农户收入和区域经济发展水平; 另一方面肩负着科技创新、开拓市场重要使命。因此,龙头企业的规模和经济实力直接决定农业产业化的规模和成效。主要做法有:(1)加强对农业龙头企业的扶持力度,提高江苏省农业企业在国内和国际都的竞争力,逐步引导农业龙头企业通过协会、商会等方式来成立行业协会,制定行业标准,实行行业监管。(2)按照现代企业的标准和制度,对农业龙头企业股份制进行改造,逐步建立政企分开、产权清楚、权责明确的现代企业管理机制和运行模式。(3)着重对雨润集团、南京奶业等核心龙头企业实行科学动态管理,制定年度考核指标,建立优胜劣汰机制,对发展快、成果转化强、基地面积大、产品科技含量高、动农户能力强的企业给予政策重点帮扶和资金扶持。

4.2 建立健全农产品市场体系

建立健全农产品市场体系的主要做法有:(1)加快建立现代农业批发市场,完善资金、技术、人力、设备等基本生产要素的建设。(2)江苏省要建立以果蔬、鲜活为基础的农产品市场准入制度,对检测出农药、化肥使用量超标的农产品,应禁止向市场进行流通,阻断其市场交易,促使企业和农户向绿色无公害农产品的方向发展。(3)发展与农产品相关的加工、流通和旅游等产业,支持基于农业的后向延伸产业,形成立足于农业资源运用的农村二、三产业,让农户更好地分享到农产品加工、流通乃至旅游等消费环节的利润,同时将本要流向外部的就业岗位和附加值内部化。(4)加大市场开拓力度。着重培养销售经纪人、专业大户,并以市场为导向,通过建立农产品贩销户行业协会,来提升农产品组织化的程度,同时定时举办农产品展销会、洽谈会议及经验交流会,提升农产品品牌效应。例如江苏省农产品交易博览会每年能吸引国内外很多农产品企业进行洽谈,建立合作,形成利益链条。

4.3 创新农业产业化利益联结机制

创新农业产业化利益联结机制的主要做法有:(1)增加龙头企业的自身实力。引导和鼓励龙头企业通过重组、股份制、收购等多种方式来扩大企业发展规模,积极发展流通型和加工型企业,以增强对农民的带动能力。(2)继续发展订单农业。企业和农户要签订规范的、具有法律效率的订单合同,龙头企业负责销售,农户只需要按照订单进行生产即可,这样有利于双方利益的最大化。(3)提高农户在产业链中获利份额。要积极发挥政府的引导和宏观调控以及行业协会的纽带作用,赋予农民更多的市场话语权力,提高农民在农业产业化链条中的盈利份额,维护好农民的根本利益。(4)强化企业的社会责任。引导江苏省农业龙头企业树立循环经济的发展理念,充分发挥技术、信息、基本等自身优势,通过村社合作、村企对接、产业带动、服务拉动等多种方式,带动农民收入增长,促进美丽乡村建设,促使农业产业化利益联结方式由买断式、合同式等商品契约转向以股份式、股份合作式为主的生产要素纽带。

4.4 健全农业产业化发展保障机制

健全农业产业化发展保障机制的主要做法有:(1)农业自身具有的高风险、弱质产业特性决定了其产业化运营过程中必须健全风险保障体系。对于产业化规模小、理赔数额要求不高的风险,可以采用农业风险互助模式,当遇到赔付率高、技术难度大的大灾风险则需要启动农业互助保险模式。(2)农业产业结构的调整是一个复杂和长期的工程,政府首先应该建立农业产业化发展的专项资金,用于支持结构调整和抵抗农业自然风险。同时应该充分发挥农业品期货市场的保值功能,通过期货交易来增加农产品的效益。(3)建立农业产业化法律法规,农业产业化提供良好发展环境,实施农产品生产追责制和绿色安全行动,推动农产品标准化,加强质量监管。(4)推进农村户籍制度改革,使农村剩余劳动力向二、三产业转移,有利于农业经济结构的合理调整。(5)加大土地流转力度,提高江苏省农业生产效率,实现规模化经营,以增强在市场中竞争力。

4.5 完善农村社会化服务体系

建立健全农村推广、信息与技术服务、物流运输、农产品质量检测等多方面农村社会化服务体系。主要从2个方面入手:(1)资金扶持。一方面江苏省政府要增大对农业产业化龙头企业的资金投入力度,推动各市(区)县财政对农业产业化企业实施贷款贴息、出口补贴、免税以及农村中介组织专项补贴方面给予更大支持。另一方面要引导金融机构创新贷款方式,增加资金向对农业加工、种植企业进行倾斜,降低担保中介门槛,简化贷款审批程序,为农业龙头企业的发展提供贷款贴息、出口补贴等方面的优惠。(2)扶持方式。应该改变过去扶持单一个体,要向扶持产业集聚进行转变,不断整合资源,实行项目聚焦,特别是对江苏现代农业园区、特色产业项目、农产品加工基地等企业进行重点帮扶。

4.6 强化标准化建设及科技支撑力量

强化标准化建设及科技支撑力量的主要做法有:(1)尽快加强江苏省农业标准化和农产品检测体系建设,大力发展标准化园区建设,提高农产品质量安全管理水平,重点支持和引导企业生产无公害、绿色、生态的农产品,确保江苏省农产品的质量安全。(2)强化科技支撑在农业产业化发展中的地位。大力支持农业龙头企业研发新的技术和产品,引进国外先进的加工设备和工艺,推动企业和研究所、大学进行校企合作,积极推进农科教、产学研结合,加快产业对接。(3)重视品牌的经营。鼓励和支持企业和专业合作社成立农业特色品牌,增加地理品牌标示,做好江苏省“生态、原产地”等品牌,提高江苏省农产品品牌在国内和国际两个市场的竞争力,并积极发展电子商务、新媒体营销模式,建立物联网农产品销售渠道,建立集产品展示、电子支付及物流配送于一体的农产品营销服务体系,以形成跨越本省、连接国外的信誉良好的市场营销渠道。

[1] 陈剑. 加快农业产业化经营发展模式及路径选择.农业经济,2010,(01): 22~24

[2] 尹昌斌, 唐华俊,周颖.循环农业内涵、发展途径与政策建议.中国农业资源与区划,2006, 27(01): 5~8

[3] 周震峰. 关于发展循环型农业的思考.农业现代化研究,2011, 25(05): 89~91

[4] 付江涛. 江苏省农业产业化问题的现状分析.市场周刊,2004,(03): 69~71

[5] 杜吟棠. 公司+农户”模式初探——兼论其合理性与局限性.中国农村观察,2002,(01): 30~38

[6] 陆迁.“公司+农户”农业产业化组织运行中的矛盾与对策.乡镇经济,2003,(02): 8~9

[7] 陈广桂, 陆建飞.循环经济视角下生态农业产业化问题探讨.农业经济,2014,(02): 51~54

[8] 李世新. 产业融合:农业产业化的新路径选择.甘肃农业,2006,(02): 78~81

[9] 秦小丽, 樊圣春,唐家孝.宿迁市现代农业产业化路径选择与对策分析.现代商贸工业, 2011,(02): 84~86

[10]熊明秀. 湖北省农业产业化主导产业的发展路径探析.襄樊学院学报,2008,(08): 102~104

[11]赵东龙. 临沂市创新农业产业化发展模式的设想及对策.贵州农业科学,2009,(07): 12~15

[12]丁学东. 农业产业化:用工业化方式办农业.中南财经政法大学学报,2004,(1): 11~14

OPTIMIZATION PATH CHOICE OF AGRICULTURAL INDUSTRIALIZATION MANAGEMENT IN JIANGSU PROVINCE*

Zhang Xiaofang

(School of environmental science and Engineering,Suzhou University of Science and Technology,Suzhou,Jiangsu 215009,China)

Based on the theory and examples, this paper analyzed the agricultural industrialization in Jiangsu province, pointed out some problems in the process of agricultural industrialization, such as the weak ability of leading enterprises development, lack of independent innovation capacity, lack of agricultural enterprise finance, constraints ofenvironmental resources, and weak science and technology. It also expounded the specific development mode of the agricultural leading enterprises, and then put forward the optimization path for the management level of agricultural industrialization in Jiangsu province, including increasing support from leading enterprises, establishing and perfecting the market system of agricultural products, innovating agricultural industrialization benefit mechanism and perfecting development guarantee mechanism of agricultural industrialization, improving rural social service system,and strengthening the standardization construction and technical support.Due to the representativeness of agriculture industrialization in Jiangsu province,the strategies can provide a theoretical reference for promoting the further development of modern agriculturenot only in Jiangsu Province but also the whole country.

agricultural industrialization; agricultural enterprises; management status; optimization path; Jiangsu province

10.7621/cjarrp.1005-9121.20161025

2015-09-11

张晓芳(1971—),女,山东潍坊人,博士、讲师。研究方向:区域规划、人文地理。Email:zxf201888@163.com

*资助项目:住房和城乡建设部软科学研究项目“区域生态补偿绩效评价技术研究”(2012-R2-23); 2014年江苏省软科学研究项目“基于府际关系的区域雾霾防控机制研究”(BR2014028);2016江苏省社科联精品工程“苏州市美丽乡村建设面临的难题和破解思路”(16SYC-171)

F327; F321

A

1005-9121[2016]10-0146-05