他乡还是故乡

——外来务工人员城市生活意愿研究*

黎春娴

(闽南师范大学 法学与公共管理学院,福建 漳州 363099)

他乡还是故乡

——外来务工人员城市生活意愿研究*

黎春娴

(闽南师范大学 法学与公共管理学院,福建 漳州 363099)

城市化进程不断加快,外来务工人员部分定居城市,部分离开了工作多年的城市又回到家乡。利用2006年CGSS数据,本文从经济利益、制度及资源因素、相对剥夺感因素和社会网络因素四个角度出发分析了这些因素对外来务工人员城市生活意愿的选择决定机制。分析表明,有无房产、社会经济地位认知因素影响着外来务工人员城乡生活的选择。

外来务工人员;城市生活意愿;选择机制

我国现代经济的发展是以经济结构的转型和相应的人口(劳动力)迁移,尤其是大量农村人口向城市转移为特征的。这些流动人口的称谓多次变动, “城市盲流”“打工妹、打工仔”“民工”“农民工”“外来人口”“流动人口”“外来务工人员”“进城务工人员”甚至“新移民”,尽管如此,“农民工”仍对于中国的经济结构和社会结构起着举足轻重的作用。

“农民工”之所以称为“农民工”,关键还是在于他们身份的“二重性”——在城市,他们可以称为工人或产业工人;在农村,他们又是有着田地的农民。这种有着双重身份特征的农民工,近几年成为了经济学、社会学、政治学等学科研究的重点对象之一。然而,一个非常重要的事实是,有些流动人口变成了“非流动人口”——成为了城市中的“新市民”,而有些却又回到农村或者打算回到农村。是什么因素影响着这些外出务工的人员分别做出了这样的选择?本文的目的就在于,从理论上探讨并利用调查数据,分析这些农民工或者外出务工人员如何进行城乡生活意愿的选择?其选择机制是如何实现的?

一、人口迁移理论及国内人口迁移研究的简单回顾

人口迁移的研究首先是从国际人口迁移和流动开始的。人口迁移的学者认为,拉文斯坦(E. G. Raven stein)的“人口迁移法则(Law of migration)”是公认最早的人口迁移理论。此后,又有一些学者从经济学、政治学、人口学等诸多学科出发,提出了一些新的理论,主要有新古典经济学理论、新迁移经济学派理论、劳动力市场分割理论、世界体系理论等。多数研究表明,人口迁移主要是在市场调节下移民对经济机会的选择。如Richard J. Cebula指出,影响移民率的不仅仅是名义上的收入(nominal earnings),而是真正的纯收入(real earnings)。[1]

国内关于人口迁移的研究主要是从改革开放之后出现了大规模的人力流动潮而开始的。研究既涉及宏观层面的研究也涉及微观层面的研究。宏观研究认为人口迁移是对自然、政治、经济、社会以及文化等因素的空间差异性的反映,而人口迁移可以调节区域间的资源配置,弱化区域间的差异。[2]张晓辉等1994年就利用全国范围内的一次农村劳动力跨区域流动情况的抽样调查,对农村劳动力流出的数量规模、流动范围、移动方式、就业领域等内容进行了描述。[3]蔡昉等利用2000年人口普查资料分析了改革开放以来中国人口迁移的空间分布特征、迁入地和迁出地对人口迁移决策的影响以及人口流动与市场化之间的关系。[4]李强分析了影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素,并进行了国际比较,认为我们国家的户籍制度使得推力和拉力都有失效的可能。[5]原新、王海宁、陈媛媛利用2008年四大城市的外来人口问卷调查资料分析了大城市外来人口迁移行为影响因素,着重分析了迁入地因素包括就业岗位增长率、前期迁移人口规模、产业结构、平均工资增长率、固定资产投资增长率、城镇居民平均消费增长率和地区间消费差距等宏观因素对人口迁移的影响。[6]微观层面的研究则主要强调人口特征因素的影响。段成荣分析了性别和年龄因素对迁移的影响,认为男性比女性更容易发生省际迁移,已婚人口比未婚人口更容易发生迁移。[7]王毅杰分析了性别、年龄、城市生活时间、城市社会生活的社会支持网络和配偶居住状况对流动农民的留城意愿的影响。[8]刘茜等人利用外来农民工调查数据,分析了“农民工与本市政府工作人员之间的社会关系”这个政治社会资本对其留城与否的影响作用,并指出不同组织类型的社会资本对农民工留城意愿的影响是有差异的,其中一般社会资本对农民工留城意愿没有显著影响,而政治社会资本对农民工留城意愿的正向影响十分显著。[9]

分析上述的研究,我们不难发现,西方人口迁移理论的宏观性特点忽略了人口迁移的一个重要特点,就是人口迁移除了宏观层面的影响因素之外,其实它还是一个微观层面的社会事实。这也是为什么在同一个村庄或农村发生社会流动的频率会大不一样。而且,我们还发现,以往的研究都是分析为什么会发生迁移(暂时性迁移、季节性迁移),而现在一个非常显著的问题是,很多迁移的人即已经从农村迁移到城市的人在城市生活一段时间后有的留在城里,有的却要回到农村或者打算回到农村。因此,本研究的对象不再是所有的有可能发生迁移的人口,而是已经发生了迁移行为的人群,研究他们的迁移行为发生之后迁移行为的持续性问题,即他们究竟选择是在城市生活还是在农村生活的意愿。

二、理性选择理论和感性选择理论——外出务工人员做出城市生活意愿选择的选择机制

迁移具有选择性。那么选择的机制又是什么呢?从决策学的角度讲,迁移是一个决策的过程。那么,决策的依据是什么?人口迁移的微观分析一般都假设,个人之所以迁移,是因为他对各种环境因素尤其是经济因素,进行了全面的权衡,最终做出的选择行为。按照科尔曼的解释,社会系统的存在方式、行动者和社会系统之间的关系决定了行动者选择最优化的社会行为,这便是理性选择。一般认为,理性选择范式的基本理论假设包括:①个人是自身最大利益的追求者;②在特定情境中有不同的行为策略可供选择;③人在理智上相信不同的选择会导致不同的结果;④人在主观上对不同的选择结果有不同的偏好排列。[9]外出务工人员在已经迁移了的情况下,对迁移后在城市的生活状况和在原住地——农村的生活情况进行对比,从而做出是否继续留在城里还是“打道回府”——再一次回到农村。然而,正如刘少杰教授所指出的,人的选择行为不仅可以由理性思维支配,而且也可以由感性意识支配,并且后者有更基础的支配作用。[10]外出务工人员在做出继续留在城市还是回到农村的决定时,除了考虑经济的因素之外(可以获得比在农村更多的经济收益),还要考虑制度的因素(户籍制度对中国人的影响可以说是全面而具体的)、文化的因素(城市“市民”和农村村民身份对他们具有的不同文化意涵)、资源因素(城市教育资源、职业培训资源等这些都是无形的),此外,习俗、习惯、亲情、血缘等也是外出务工人员在进行城市生活意愿选择时考虑的因素。康有为、梁漱溟和费孝通等人在论述中国人的社会行为方式时,已经充分地讨论了中国人社会选择方式的感性特征。这些行为特征都恰当地说明了传统社会中的中国人,在进行社会行为亦即社会选择时,不是根据普遍原则进行逻辑推论,而是根据感性意识活动在人际关系中进行具有突出伦理特征的感性选择。在这个意义上,我们称中国人的选择方式是伦理的感性选择。

三、资料来源与处理

本研究所使用的数据来自中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部2006年9—10月共同组织实施的全国城乡居民生活综合调查中的《2006年全国综合社会调查问卷·城市卷》(以下简称CGSS 2006)。本次调查覆盖了除港、澳、台、藏、青、宁之外的全国28个省(市、自治区)、123个县(区)、473个街道(乡镇)、942个居委会(社区)、10 151户城镇居民。本次调查利用2000年进行的第五次全国人口普查数据,采用分层的四阶段不等概率抽样。调查对象为18~70岁的成年人,调查方式为入户面谈式,完成问卷10 151份。由于本研究所指的研究对象为外来务工人员,因此,实际最后符合要求的样本量为582份。*这是根据问卷中的题目“您是否属于外来务工人员”的回答进行筛选的。这道题答“是”的为582,答否的为5 431,缺失为6 013。所以过滤掉答“否”和缺失的,582个样本就是本研究的样本数。本文采用“外来务工人员的概念”,也是基于这道题的题目设置。在这582份样本中,男性为280名,占48.1%,女性302,占51.9%,平均年龄为32.08岁,大多数(52.2%)的调查对象的受教育程度为初中及以下,访谈对象分布在全国27个省,从未结过婚、已婚丧偶及离婚的217名,占37.3%,已婚有配偶、同居及目前分居状态的365名,占62.7%。老家是农村的402名,占69.1%,老家是镇、县城、地级市及以上的180名,占30.9%。

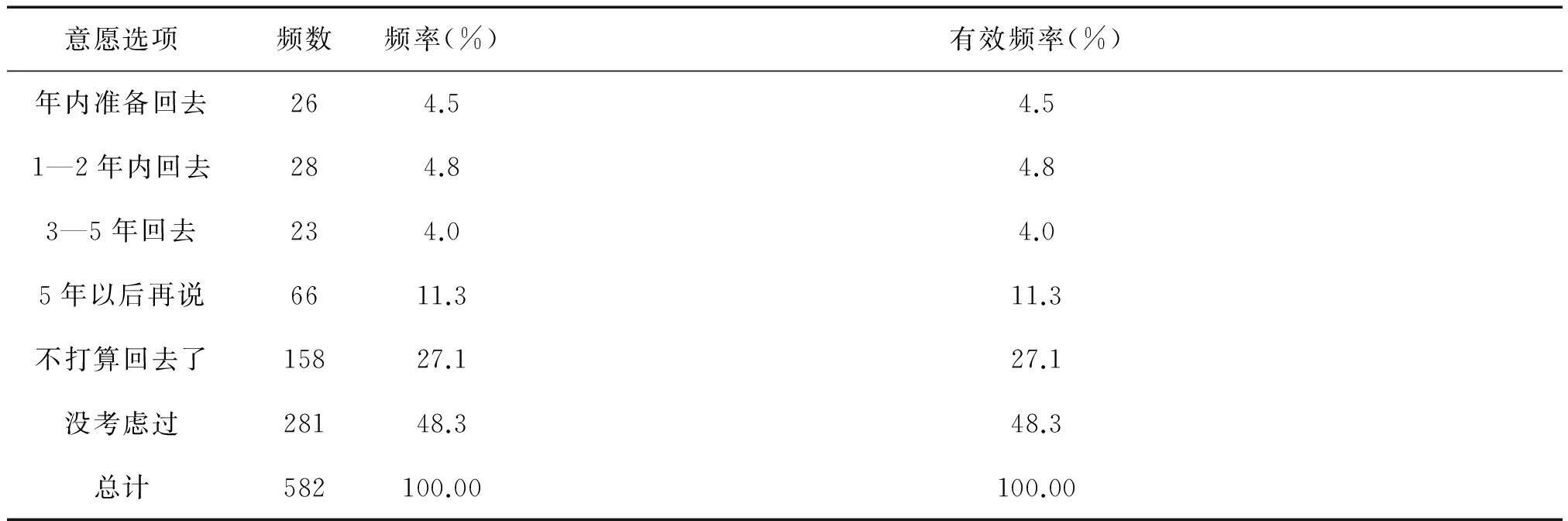

从回答可以看出,准备回去(包括年内、1—2年内、3—5年内)的比例为13.3%,“5年以后再说”比例为11.3%,“不打算回去”占了27.1%,“没考虑过”的占了48.1%。因为因变量有四种回答,因此本研究将设置三个虚拟变量,以被解释变量“没考虑过”为参照组,以此考察各因素对外来务工人员城市生活意愿的影响程度。

表1 CGSS(2006)中“您是否打算放弃现在的

四、结果及其分析

(一)外来务工人员城市生活意愿影响因素的描述性分析

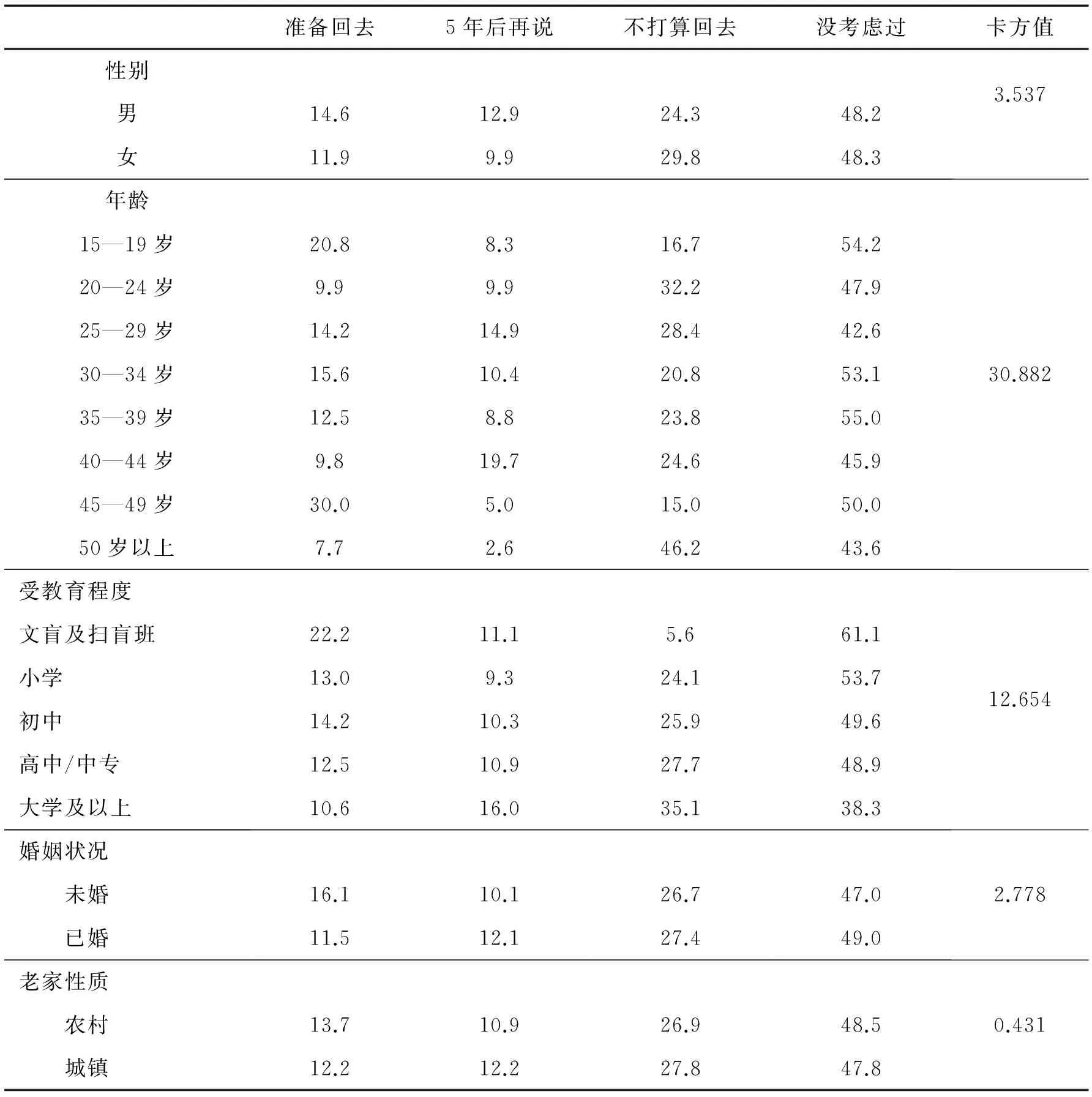

表2显示了外来务工人员的基本特征与城市生活意愿的相互关系。从表2中可以发现,性别、年龄、受教育程度、婚姻状况及老家性质对他们是否选择在城市生活的影响较小,都没有通过显著性检验。但是在每个意愿的选择上则有一定的差异。女性“准备回去”“不打算回去”的选择分别少于男性2.8%和多于男性5.5%。从这点可以看出,女性选择城市生活的意愿要略强于男性。20—24岁、50岁以上的外来务工人员选择“不打算回去”的比例非常高(分别为32.2%、46.2%),其他年龄段的差异相对较小。在文化程度上,文盲及扫盲班教育程度的选择“没考虑过”的比例最高,其他教育程度的选择差异较小。在婚姻状况上,未婚者选择“准备回去”的比例高于已婚者3.6%,其他选项差异较小。在老家性质上,老家性质为农村和城镇的外来务工人员选择差异也较小。

表2 不同人口特征外来务工人员城市生活意愿的差异(%)

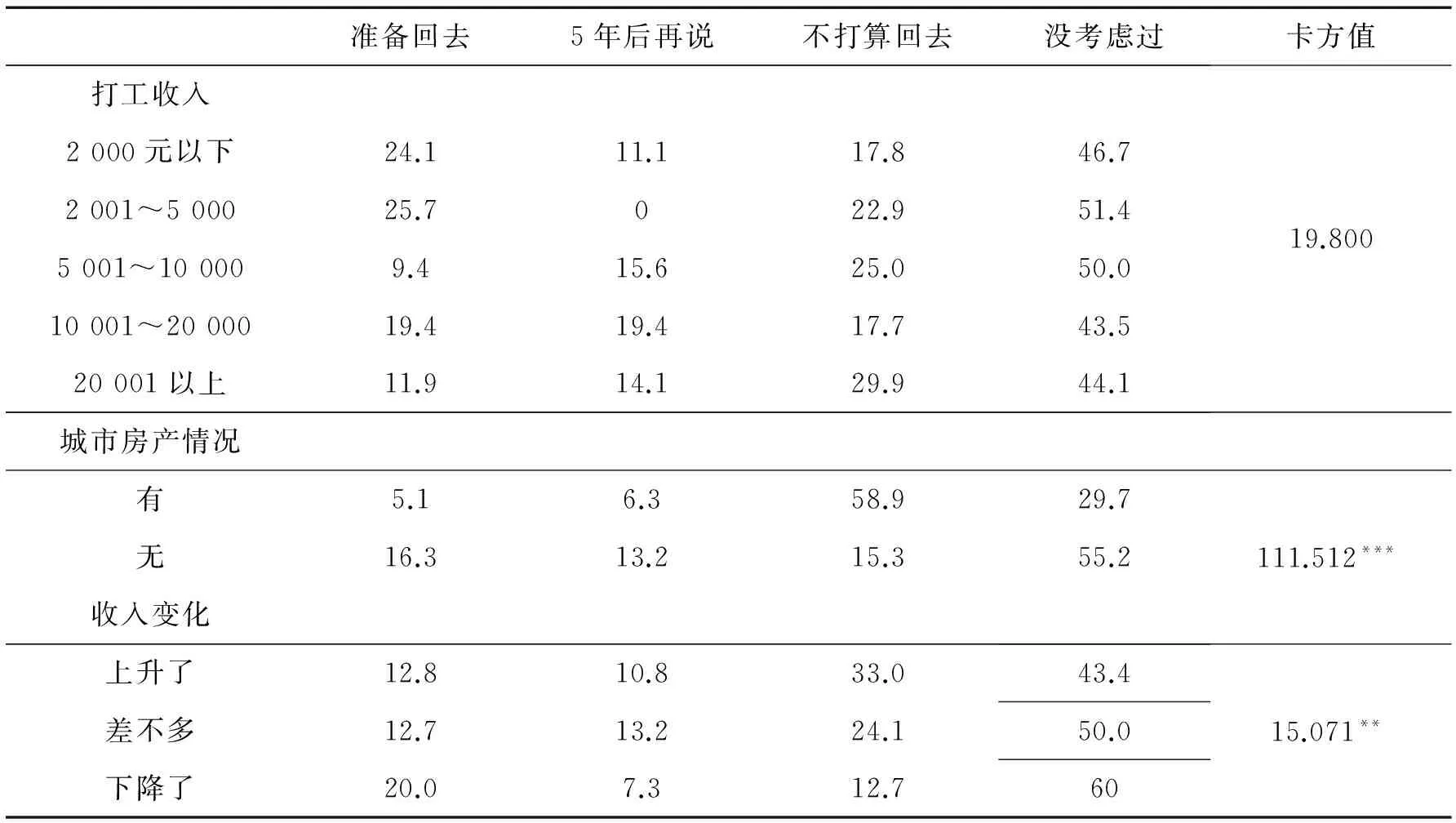

表3 不同个体经济特征的外来务工人员城市生活意愿的差异(%)

注:**、***分别表示P<0.05、P<0.001

表3显示了外来务工人员的经济特征,即打工的收入、在城市的房产情况以及和三年前相比收入的变化情况对他们城市生活意愿的影响。从表中可知,在城市的房产情况以及收入的变化与城市生活意愿在0.001和0.05水平上具有显著的相关性。具体来说,有房产的外来务工人员“不打算回去”的比例大大高于没有房产的外来务工人员;收入上升了的外来务工人员“不打算回去”的比例也大大高于收入下降的外来务工人员。但是打工收入的影响没有通过显著性检验。在托达罗(M.P.Todaro)人口迁移模型中,个体选择流动并定居的条件是流入地的就业预期收入和就业概率的乘积减去流动定居的实际成本、机会成本、心理成本等各项成本,若有所收获则个体会流动并定居,若得不偿失则不流动或流动后返回家乡。也就是说经济收入是非常重要的影响因素。在本次研究中,收入的影响没有得到体现,这和胡陈冲等[11]对福建省流动人口的调查相互矛盾,和王毅杰[8]对南京流动人口的调查相一致。调查发现房产因素具有非常显著的影响。中国人非常注重“房子”的重要意义。为了房子,几代人勒紧裤带省吃俭用修筑大房子的情况比比皆是。而尽管外出务工的收入相比农村要高,但是这些都不足以影响外来务工人员选择留在城市生活,在大多数外来务工人员眼里,城市只是个“现在”挣钱的地方,等过些年还要回家——“落叶归根”。但如果在城市有了房子,情况就大不一样了,他们会把城市当成了自己乃至后代继续生活的长久之地。因此,有了房子在城市生活也就顺理成章了。

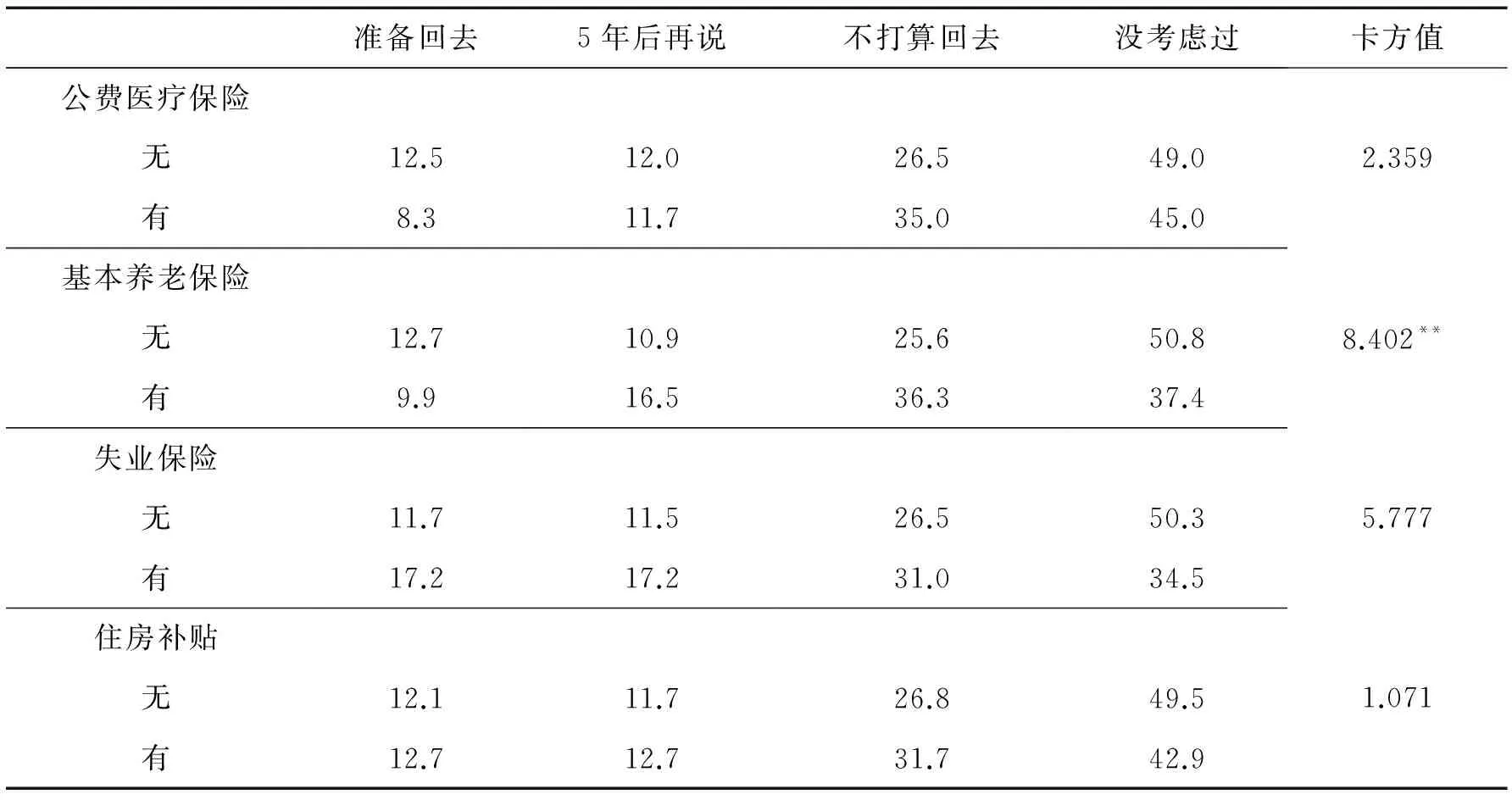

表4 打工地不同的保险制度因素对外来务工人员城市生活意愿的影响(%)

**表示P<0.05

表4显示了打工地的保险制度因素对外来务工人员城市生活意愿的影响。城市对外来务工人员长期持久的吸引力不仅仅是“淘金之地”。城市除了车水马龙的道路和高耸入云的摩天大楼外,还有相对完备的各种保障制度,住房公积金、生育保险、失业保险和医疗保险等词汇赋予了城市有着相对于农村完善的社会保障制度,这也成为越来越多的外来务工人员在求职时比较看重的一个条件。而且长期以来,我们国家实行城乡剪刀差的方针,大多数的投资都在城市。教育(包括学前教育、义务制教育及高等教育等)投入、医疗投入、交通投入等都以城市为先,因此,城市中累积的资源优势、制度优势是吸引外来务工人员最先选择流动的原因。本次研究主要选用了四种保险制度来进行分析。从数据可以看出,在四种保险中,只有基本养老保险与城市生活意愿的相关性通过了显著性检验,而医疗保险、失业保险和住房补贴的影响没有通过检验。这说明了外来务工人员更看重养老保险的重要作用。从人的生命周期特点来看,年轻时候可以从事一些比较繁重的体力劳动,但是年纪大了没有劳动能力以后怎么办,是否能够负担城市高昂的生活成本等等,这些问题都是要从长计议的问题。如果在城市里生活有一定的保险收入作为生活保障,那么外来务工人员也倾向于留在城市。

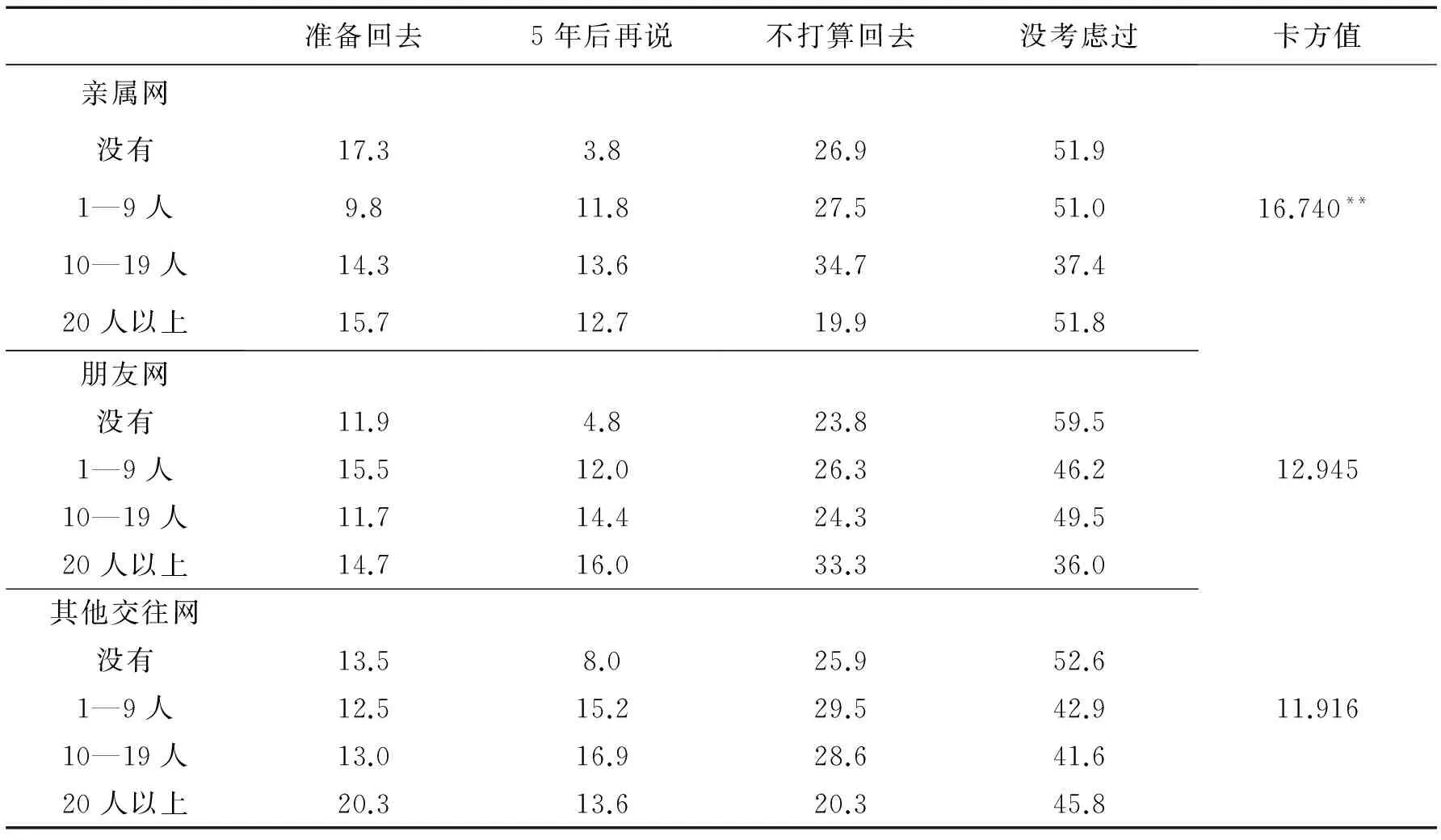

定居并融入城市,需要心理上对城市有归属感,不仅身在城市,而且心也在城市。田凯认为,农民工想真正融入城市必须具备以下三个条件:稳定的职业、由此带来的收入和社会地位、接触当地居民并接受或形成与之相同的价值观,这三个条件依次推进,相辅相成地在三个递进的层面上完成农民工的再社会化过程。[12]在城市生活过程中形成一定的社会网络,不仅能给外来务工人员以物质支持,而且还能提供心理上的帮助,使他们能在城市更好地生活。社会网络的变量比较多,本研究仅仅选择了社会网络规模作为测量变量。在问卷中,有三道题可资利用:“在今年春节期间,以各种方式与您家互相拜年、交往的亲属大概有多少人?”“在今年春节期间,以各种方式与您家互相拜年、交往的亲密朋友大概有多少人?”“在今年春节期间,以各种方式与您家互相拜年、交往的其他人大概有多少人?”。这三道题目测量受访者的亲属网、朋友网、其他交往网的规模。数值越大,社会网络的规模越大。然而,从表5的数据可以看出,影响外来务工人员城市生活意愿的交往网络中只有亲属网通过了显著性检验。具体来说,亲属网为零的外来务工人员“准备回去”的比例最高,而亲属网在10—19人的外来务工人员“不打算回去”的比例最高。

表5 外来务工人员不同的网络规模对其城市生活意愿影响的差异(%)

**表示P<0.05

(二)外来务工人员城市生活意愿影响因素的回归分析

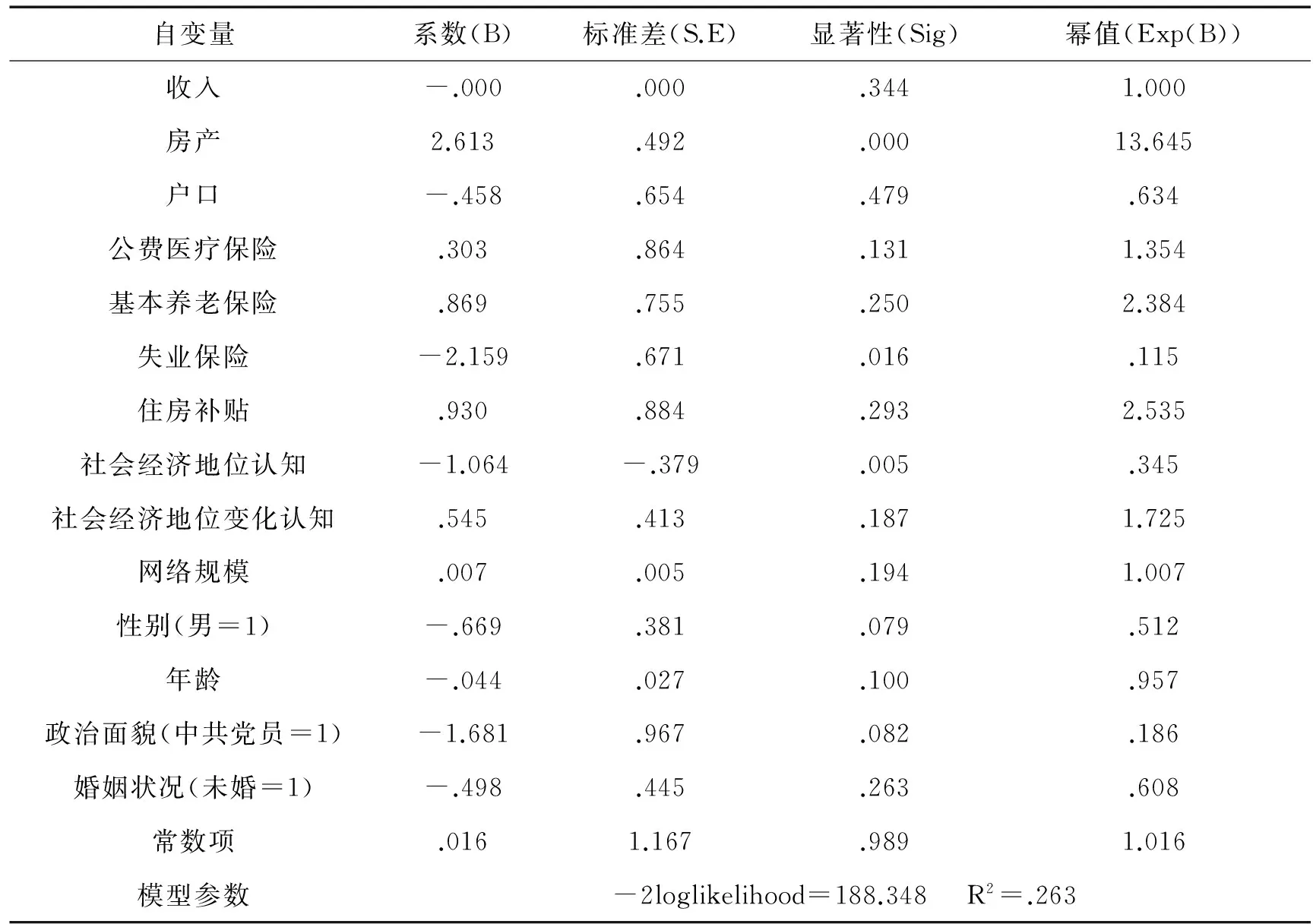

在上述描述性分析的基础上,本文将通过显著性检验的因素纳入到多元Logistic回归模型中,以外来务工人员的城市生活意愿为被解释变量,以“难以确定”为参照组,以此来考察各因素对外来务工人员城市生活意愿的影响。分析结果如表6所示。

表6 影响外来务工人员城乡生活意愿选择的综合分析

从表6的数据可以发现,综合分析的模型中,决定系数为0.263,说明这些变量可以解释总体差异的26.3%,解释具有一定的可信度,但是总体解释力不高。房产和社会经济地位认知这两个变量进入方程,共同对外来务工人员的留城意愿起着决定性作用。在前面的分析相对剥夺感因素的影响时,社会地位认知这个变量没有通过,而在综合分析中这个因素得到了验证,说明可能有相互作用的影响因素在起作用。

五、结论与讨论

根据2006年的CGSS数据,笔者从经济利益、资源及制度因素、相对剥夺感因素和社会网络因素四个角度探讨了外来务工人员的留城意愿。分析结果表明,经济利益中的房产、相对剥夺感因素中的社会经济地位认知能促使外来务工人员留城定居意愿的分化,这两个研究假设得到证明,但是其他因素的影响在本次研究中没有得到验证。这一方面有可能是样本数量比较少,另一方面是一些比较重要的影响外来务工人员城乡生活选择机制的因素还没有发现,这需要后续的进一步研究。

城市化的进程在不断加快,通过就业、户籍等方面制度改革启动和积极推动,农民选择到城市就业或定居的许多原有制度限制逐渐消弭,农村劳动力中已有相当数量的人在职业上实现了从农业向非农业人员的转化,并且外来务工人员已经具有了一定的移民倾向[13]。但是总体而言,他们留城定居的选择仍显得十分艰难,不仅是经济方面的原因,而且他们在城市里生活的体验也影响到他们的决定。从研究结果来看,房产是外来务工人员选择留居城市的重要影响因素。因此,实行房价调控政策,针对不同人群推行不同的公租房、廉租房、限价商品房及商品房政策是当前推进农村人口城市化等相关政策取得成功的重要手段。[14]

[1] Richard J. Cebula Real Earnings and Human Migration in the United States.International Migration Review[J].1982(16):189-196.

[2] 王化波.C. Cindy Fan.省际间人口迁移流动及原因探析[J].人口学刊, 2009 (5): 50-53.

[3] 张晓辉,赵长保,陈良彪.1994:农村劳动力跨区域流动的实证描述[J].战略管理,1995(6):26-34.

[4] 蔡昉,等.作为市场化的人口流动——第五次全国人口普查数据分析[J].中国人口科学, 2003(5): 11-19.

[5] 李强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136.

[6] 原新,王海宁,陈媛媛.大城市外来人口迁移行为影响因素分析[J].人口学刊, 2011(1): 59-66.

[7] 段成荣.影响我国省际人口迁移的个人特征分析——兼论“时间”因素在人口迁移研究中的重要性[J].人口研究, 2000(4): 14-22.

[8] 王毅杰.流动农民留城定居意愿影响因素分析[J].江苏社会科学,2005(5):26-32.

[9] 刘茜,杜海峰,靳小怡,等.留下还是离开:政治社会资本对农民工留城意愿的影响研究[J].社会,2013(4):103-116.

[10] 丘海雄,张应祥.理性选择理论述评[J].中山大学学报(社会科学版),1998(1):117-124.

[11] 刘少杰.理性选择理论的形式缺失与感性追问[J].学术论坛,2005(3):123-128.

[12] 胡陈冲,朱宇,林李月,等.流动人口的户籍迁移意愿及其影响因素分析[J].人口与发展,2011(3):2-10.

[13] 田凯.关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[J].社会科学研究,1995(5):90-95.

[14] 林俏.城乡统筹视域中进城务工农民社会保障权利的思考[J].重庆理工大学学报(社会科学),2015,29(3):68.

(责任编校:杨 睿)

An Alien Land or Homeland—A Study on Migrant-workers’ Urban Life Will

LI Chun-xian

(SchoolofLawandPublicManagement,MinnanNormalUniversity,FujianZhangzhou363099,China)

With the accelerating process of urbanization, some migrant-workers have settled in the cities, while some migrant workers have left the cities back home after working many years in the cities. This article analyses migrant-workers’ selection mechanism of urban life will from the perspectives of economic benefits, institutional and resource factors, relative deprivation and social network factors based on CGSS data in 2006. The analysis shows that real estate status and the cognitive socioeconomic status are important factors which affect migrant-workers to make a choice where to live.

migrant-workers; urban life will; selection mechanism

10.3969/j.issn.1672- 0598.2016.06.013

2015-10-16

福建省教育科学“十二五”规划2015年度课题(FJJKCG15-151)“公共政策视角下农村留守儿童道德教育研究”

黎春娴(1978—),女,湖南常德人;博士,闽南师范大学法学与公共管理学院副教授,主要从事社会学研究。

C912.8

A

1672- 0598(2016)06- 0085- 08