新型城镇化背景下的农业发展方式转型*

邓 鑫,漆雁斌,于伟咏

(1.四川农业大学管理学院;2.四川农业大学经济学院,四川成都 611130)

新型城镇化背景下的农业发展方式转型*

邓 鑫1,漆雁斌2,于伟咏2

(1.四川农业大学管理学院;2.四川农业大学经济学院,四川成都 611130)

本文运用ADF单位检验、格兰杰因果关系检验以及回归检验等方法。对2004年至2012年的新型城镇化率与农业发展方式衡量指标的数据分析,结果表明新城镇化率与农业发展方式衡量指标之间存在长期均衡关系,但当前农业发展方式与新型城镇化之间存在脱节,农业发展过度依赖化学投入背离新型城镇化要求,机械农业仅能在一定程度的上推动新型城镇化发展。因此农业发展方式的转型应当以绿色环保为前提,以改进机械农业为动力,以创新生产经营组织形式为目的,适应新型城镇化发展的需要。

新型城镇化;农业发展方式;转型

我国粮食产量和农民收入增长分别实现“十一连增”与“十一连快”,但是我国农业连续多年来的增长积累均依赖粗放式经营,在新常态经济发展下,现有农业发展方式更深层次的矛盾逐渐凸显。当前一段时间内,城镇化快速发展,新型城镇化提出以人为本,更加注重城乡联动,和谐发展。如何加快转变农业发展方式,实现农业发展集约化、持续化,以适应新型城镇化发展的新要求,促进新型城镇化在我国经济进入新常态后,快速高质推进,成了我们迫切需要解决的问题。

一、新型城镇化与农业发展方式转型的关系背景研究

新型城镇化在“十八大”后,受到学术界的热切关注。并在其随后的中央农村工作会议上提出了新型城镇化必须在原有城镇化的基础上融合生态文明理念和原则,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路,并着力打造新型城镇化为未来中国经济发展新的增长动力和扩大内需的重要手段。

农业作为一个古老的经济部门,为工业提供了大量的基础原料和劳动力,促使工业经济不断增长,但由于农业人口的有限以及老龄人口化程度的加深,许多人认为“刘易斯拐点”已经抵近中国。“农民进城”与“资本下乡”的共同提出,标志着农业发展进入一个新的时代。通过对网络新闻的检索,我们发现媒体多聚焦于李克强总理在2013年7月提出的要让农业现代化成为新型城镇化发展的有力支撑点。但随着经济市场化的不断深入,经济新常态出现,农业如何为新型城镇化提供有力支撑,保障新型城镇化顺利推进成为我们应当关注的焦点。农业作为三次产业划分的基础产业,其能否与时俱进,适应经济调整需要,促进城乡联动,协调发展有着极其重要的作用和意义。

国内学者在新型城镇化视角下推动农业各要素整合,促进农业发展的理论方面做了较多的研究,如沈忻昕(2015)[1]认为市场导向的新型城镇化推动着农业要素整合,城镇化与农业现代化之间存在协调发展关系。又如王振坡、梅林、王丽艳(2014)[2]认为新型城镇化促进了我国人口结构、农产品需求结构变化,从而引致了农业产业链的升级。此外还有周君璧(2014)[3]农业人口转移与新型城镇化理论关系,也有以农业视角的新型城镇化发展(王政武,2015)[4]。少部分学者通过实证的方式来研究农业发展方式转型,如王利民、王生林(2014)[5]研究了成本视角的农业发展方式转型。也有更加细致地探讨新型城镇化与农业现代化之间关系的,如曹俊杰、刘丽娟(2014)[6]认为新型城镇化是农业现代化的必由之路,农业现代化是新型城镇化的重要基础和条件。综合上述学者的分析和讨论,本文发现学者们并没有真正意义上从实证的角度去讨论新型城镇化视角下农业发展方式如何转型。新型城镇化与农业发展方式之间是否存在着长期的均衡关系,如果存在均衡关系,当这种均衡关系不协调时,不管是农业发展滞后于新型城镇化发展的要求,还是新型城镇化的发展拖累农业发展的转型,均会使得双方的均衡关系瓦解,从而使得农业发展方式向着畸形的方向发展,新型城镇化的作用将被削减。本文旨在论证这种均衡关系,以发现两者之间的相互作用。

二、新型城镇化与农业发展方式的衡量指标选取

国内学者多强调以人口为重要指标的城镇化。如张占斌(2013)[7]认为农村人口不断向非农产业和城镇转移。彭红碧、杨峰(2010)[8]在理论上提出城镇化是人口、产业和生产要素集聚的过程。邓鑫、漆雁斌、李雪川(2014)[9]还以人口为主要指标的城镇化率为因变量作了民间资本对新型城镇化的影响实证研究。虽然新型城镇化强调以人为本,同时在人口学的特征上也注重非农人口的增加,但仅仅以人口主要指标的城镇化率掩盖了新型城镇化其他方面的特征。国内学者也关注到这一缺陷,如较早的王学山(2001)[10]认为单一地以人口作为指标衡量城镇化率存在不足,应采用多种指标综合测定。陈晓倩、张全景、代合治(2011)[11]通过判定临界关系,选择人口密度、非农人口比重、建成区面积、人均耕地面积等指标较为科学地测算了城镇化水平。本文综合考量新型城镇化的经济特征和时代要求,结合前人研究成果,借鉴尹科(2006)[12]基于层次分析法提出的新型城镇化测算办法,先行测算了我国1995年至2014年的城市化水平。本文结合国家统计局官网数据整理,计算得出城镇化率见图1,并与以单一人口作为指标的城镇化率做对比,发现综合指标法下计算得出的城镇化率同期略高于单一人口作为指标的城镇化率,这是因为综合法下城镇人口的数量关系被弱化的结果。

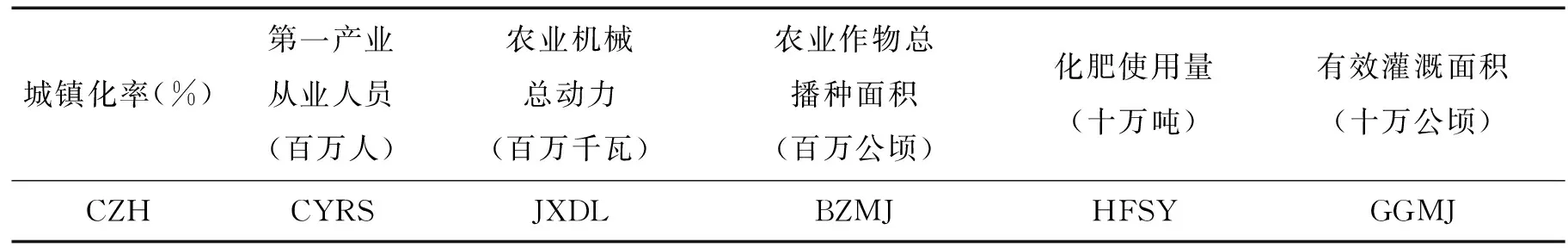

对于农业发展方式指标的选取。唐思航、韩晓琴(2010)[13]认为农业发展方式的转型对改造传统农业,走中国特色社会主义农业道路有着重要的作用。郭振宗(2012)[14]认为转变农业发展方式应当推进农业产业化向纵深发展。邵腾伟、吕秀梅(2013)[15]认为中国农业长期以来以高消耗、高污染、高投入、低产出等发展方式发展,应当推动农业向现代农业转型。因此农业发展方式的转型关乎农业现代化的发展,进而影响新型城镇化的进程,现代农业化的主要方向和市场需要则促使农业产业化的出现。王刚、黄丽华、高阳(2009)[16]运用灰色评价等方法构成的方法集,考虑了包括人均耕地面积在内的多种因素,测定了洞庭湖区各县的农业产业化发展状况。邵腾伟、冉光和(2010)[17]通过建立动态优化模型,加入相关约束条件,重点考察了农业劳动力对农业产业的作用,并提出通过拓展农业产业链可以有效减少农业劳动力的闲置问题。刘燕妮、任保平、高鹏(2012)[18]在评价农业发展时采用了劳动力投入量、土地、机械动力、化肥等指标,得出提高使用效率来保护环境,实现农业发展方式转变。王梅娟、梁山、杨香合(2014)[19]采用因子分析法对保定农业产业化进行了实证分析,在二级指标中考量了农业机械总动力、有效灌溉面积、粮食播种面积等多种因素。综合上述专家学者的研究成果,本文选取选取第一产业从业人员、农业机械总动力、农业作物总播种面积、化肥使用量、有效灌溉面积作为其衡量体系。

本研究的数据均来源于国家统计局官网的年度数据,通过整理计算得出。

三、新型城镇化与农业发展发展方式相互关系的实证方法

(一)单位根检验

本文拟通过对各数据进行单位根检验,来规避回归过程中存在伪回归的可能性。通过如下模型来实现这一过程。

(二)协整性检验

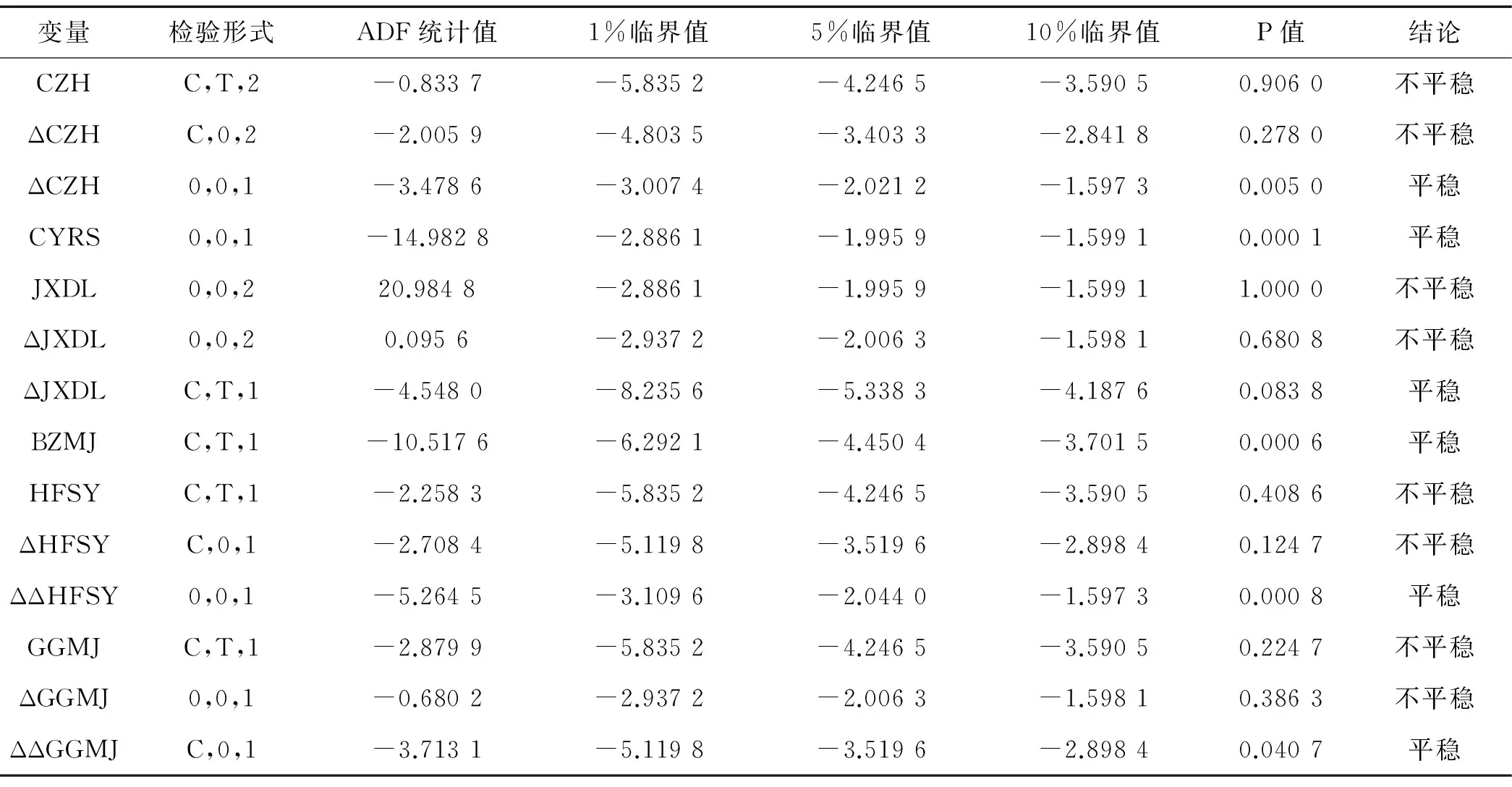

X1t,X2t,X3t,…,Xkt称为d,b阶协整,那么记为Xt~CI(d,b),如果满足:(1)X1t,X2t,X3t,…,Xkt都是d阶单整的,即Xt~I(d);(2) 存在非零向量β=(β1,β2,β3,…,βk),使得βXt~I(d,b),0 (三)因果关系检验 Ⅰ如果所有α和δ都显著为零,那么Yt和Xt互不相关。 Ⅱ如果α和δ中一个显著为零,一个不显著为零,那么Yt和Xt中将有一个是另一个的原因。 Ⅲ如果和都不显著为零,那么和互为因果关系。 (四)滞后期数的确定 本文采用Akaike Information Criterion(AIC)以及Schwarz Criterion(SC)确定最优滞后期数。 (一)各时间序列的ADF检验 利用Eviews计量经济软件,对新型城镇化率以及农业发展方式相应衡量指标进行ADF检验,判断各序列是否具有平稳性。各变量及衡量指标的表示方法如表1。 表1 各变量及衡量指标的表示方法 通过对各个时间序列进行检验,我们发现第一产业从业人员(CYRS)序列和农业作物总播种面积(BZMJ)序列的原序列统计量大于在1%显著水平下的临界值,因此两个序列的原序列是平稳的,对于城镇化率(CZH)、农业机械总动力(JXDL)、化肥使用量(HFSY)、有效灌溉面积(GGMJ)原序列在10%的显著水平下没有通过检验,表明该时间序列的原序列为非平稳序列,表2是对各时间序列的检验结果,表明各非平稳序列均为二阶非平稳序列。 表2 时间序列平稳性检验结果 注:检验形式(C,T,N)中,C,T,N分别表示有常数项、趋势项和滞后期数;Δ表示为一阶差分;ΔΔ表示为二阶差分。 (二)协整检验 从上述分析中得出,城镇化率与机械总动力、化肥使用量、有效灌溉面积都是二阶单整,且呈现非平稳特征。因此采用EG两步法对这些变量进行检验。为尽可能消除序列异方差存在对上述变量取自然对数,进行协整检验发现,残差序列在1%的显著水平下通过了检验。结果方程式如下: Ln(CZH)=2.102 5+0.245 7Ln(GGMJ)-0.200 1Ln(HFSY)+0.360 0Ln(JXDL) (0.6753) (0.3703) (-0.198194) (0.5803) R2=0.9837 DW=1.0011 检验结果显示回归方程残差序列在1%的显著性水平下通过了检验,残差序列是平稳的,且方程的拟合程度较高,回归方程的建立较为合理,表明城镇化率与农业发展方式各变量指标之间存在长期均衡关系,模型存在谬误回归的可能性较小,进而认为两者之间存在理论上的格兰杰因果关系。同时也显示出农业发展方式的组成系统中有因素对城镇化率的贡献是负的,即化肥使用量。化肥使用量的增加会导致环境的恶化,影响城市的宜居生态,从而威胁城镇化的进程。 (三)格兰杰因果关系检验 上述检验反映出新型城镇化与农业发展方式各指标之间存在稳定的长期均衡关系,但这种关系是否由于因果关系导致的,还要进行格兰杰因果关系检验。通过计量软件中的向量自回归模型(VAR),选择变量之间的最佳滞后期数为1,检验结果表明,在10%的显著性水平下,具有与新型城镇化序列同阶单整的农业发展方式衡量指标除有效灌溉面积(GGMJ)外,是引起新型城镇化变化的格兰杰原因,但新型城镇化并不会反过来引起衡量农业发展方式指标的变化。这说明新型城镇化与农业发展方式衡量指标之间存在单向的格兰杰因果作用关系。 (四)对上述检验之后的综合回归 通过对上述的各项检验之后,我们在预先选定的5个衡量农业发展方式的指标中选取最后通过所有检验,且显著水平良好的2个指标进行普通最小二乘法回归并与协整检验方程进行对比,结果见表3。 表3 农业发展方式衡量指标与新型城镇化的关系回归结果 从上面的结果中看出,剔除了有效灌溉面积后,对比协整检验结果,机械总动力与化肥使用量对新型城镇化的影响程度均有所加强。同时各衡量指标的符号与上述VAR模型确定的影响方向一致,且符合生活认知情况。 化肥使用量对新型城镇化的推进有负效应。新型城镇化要求生态宜居且可持续发展。石油农业对生态环境的侵蚀已经有很长的时间,化肥的使用量在模型中对新型城镇化表现出负效应,便是对这种观点的支撑。由于人口增加,对农产品的需求加大,迫切需要增加粮食的产出;同时,耕地面积的减少,也要求增大单位产量,以保证粮食总量的增加,在双重作用下,在原有土壤肥力无法满足需求,化肥使用量开始加大,进而影响生态环境,延缓城镇化进程,并阻碍农业发展方式转型。 机械动力的增加有助于释放更多的农村劳动力。新型城镇化强调以人为本、城乡并重、和谐发展,并提出了四化同步,农民幸福进城。工业的扩张,服务业的发展,原有的“离乡不离土,半工半农”的生活方式已不能满足现代农业发展的需求,大量的农村劳动力由于受比较利益的驱使,逐渐放弃了农业生产,导致农业生产出现了从业人员短缺,尤其是青壮劳动力短缺。而机械化的推广,恰好可以解决这一问题,加速释放人口红利,促使城镇化高质保量地推进。 对剔除的其他因素思考。有效灌溉面积与新型城镇化之间互相的格兰杰因果关系,这可能是由于新型城镇化的推进导致基础设施的“新、改、扩”等建设工程实施,改变了原有灌溉的基础条件,从而使得两个变量之间存在了某种相互促进影响,进而表现出双向的格兰杰因果关系,但本文主要研究农业发展方式如何转型以适应新型城镇化的需要,因此,在不影响整体模型结构的情况下,剔除该变量。 (一)当前农业发展方式与新型城镇化之间存在脱节 选取的5个变量指标,有2个指标与新型城镇化不同阶。这说明农业发展方式与新型城镇化的推进存在一定的脱节。农业发展必须与新型城镇化的发展相互一致,才能产生双赢的效果,如果农业发展过快,而城镇化发展过慢,就会导致农业人口过度涌入城市,造成城市失业人口的增加,进而影响社会的和谐与稳定。而城镇化发展速度过快,农业发展过慢,又会导致城市就业不足;过度的城市扩张,又会从农村掠夺更多的劳动力,从而引发用工短缺,刘易斯拐点提前到来。通过上述实证分析过程,发现我国新型城镇化推进的过程中的确存在农业发展方式与新型城镇化要求脱节的情况,具体表现在农业发展粗放,产出低于新型城镇化要求。 (二)农业发展方式过度依赖化学投入背离新型城镇化要求 从上述实证分析得出,新型城镇化的负向效应中化肥使用量占到了0.38个百分点。由于化肥的投入,化肥中所含有的有害化学成分并不能被土地有效地转化吸收,过度的投入会加速土壤肥力下降,导致更多的非宜种植地带出现。可耕种地减少,不但减少粮食产出,还会增加现有土地的种植压力,进一步扩大土地恶化的可能性。这与新型城镇化所提倡的“人类宜居,生态共赢”要求背离。[20] (三)机械农业仅能在一定程度上推动新型城镇化发展 机械总动力在一定程度推动了农业发展向着自动化方向转型,替代大量人工,但是机械的替代存在局限,表现在大型机械遭遇丘陵、梯田时将无法发挥其自动优势,同时机械农业的发展仅仅是新型城镇化发展过程中对人工的大量需要而产生的一个短暂过渡。我们必须清楚地认识到,农业的发展方向应当是智慧的、精细的、可追溯与安全的。而且机械的运用虽然在一定程度上节约了人力,但相对于人力成本来说,其耗费更大,单个农户无法承受。综上因素,机械农业仅在新型城镇化过程中短暂时间内对新型城镇化有推动作用,随着新型城镇化发展的加深,机械农业也将逐渐淘汰,其影响作用甚至会反向。 (一)以绿色环保为前提,保障新型城镇化的生态宜居 未来农业的发展应当以新型城镇化的建设为前提,考量当前阶段和以后阶段的时代要求,结合历史数据,分析农业的各种要素投入,从宏观和微观两个层面合理纠正区域农业发展的不平衡。尤其是新型城镇化的推进必须保证推进过程是可持续的、健康的。从前面的实证分析看出,农业发展方式的选择的确影响着新型城镇化的推进进程,在农业发展方式的选择上,必须减少对环境的污染,才能使得新型城镇化生态宜居。因此农业发展方式的转型应当以绿色环保为前提。 (二)建立智慧型可追溯型农业发展方式,促进新型城镇化的有序推进 由于新型城镇化在一定时期内需要大量的劳动力,以促使由于科技创新不足、资本投入成本过高的经济结构转型。经济新常态下经济结构的调整显得非常吃力,我国逐渐面临人力成本增加,有效劳动力逐渐减少,农村剩余劳动力逐渐枯竭的尴尬境地。机械农业对解决这种难题虽然有一定的帮助,但经济结构的调整并非一蹴而就,是一个较为漫长的过程,因此农业发展方式转型的落脚点不能简单粗暴地定义为增加农村剩余劳动力。转型的目标不是通过扩大农村剩余劳动力来减少劳动力成本,而应当以保障农村经济平稳发展,农业可持续发展有序进行,因此农业发展方式地转型必然是智慧型与可追溯型并重,农产品质量与数量才有所保障,也才能为新型城镇化的推进提供更多的基础物质,促使新型城镇化有序推进。 (三)以创新生产经营组织形式为目的,实现幸福新型城镇化 农民进城与资本下乡,如何协调二者关系是一个很棘手的难题。幸福城镇化在于让进城农民失地有利,脱农有收。因此农业发展方式的转型应当创新生产经营组织形式,吸收资本,尤其是进城农民的资本,投入集约经营的农业组织中去,一方面排除非农资本对农民利益的侵害;另一方面也给农民手中剩余资本合理增值提供一条途径。农村是一个广阔的市场,让农民的剩余资本通过土地增值,逐渐使得机械农业转变为智慧型农业,延续机械农业对新型城镇化的正向效应,加深科技支农的推广力度,变农业发展方式转型为多方有利,“红利有农享,进城食无忧”,加速推进幸福新型城镇化建设,提高新型城镇化的边际效应。 综上所述,农业发展方式的转型是以绿色环保为前提,以改进机械农业为动力,以创新生产经营组织形式为目的,引导农户参与,吸引农资投入,促进农民增收,带活农村经济,增加农业科技含量的综合系统,通过这个系统影响新型城镇化的推进过程,以保障新型城镇化的发展有农业支撑,新型城镇化的成果由城乡共享。总之,农业发展方式的转型应当与新型城镇化的要求与内涵相匹配,才能解决城乡统筹过程的难题,打破二元经济局限,缩短城乡差距。 [1] 沈忻昕. 新型城镇化视角下的农业发展问题[J]. 农业经济, 2015(1):48-50. [2] 王振坡, 梅林, 王丽艳. 新型城镇化进程中我国农业产业链重构研究[J]. 江淮论坛, 2014(3):12-18. [3] 周君璧. 新型城镇化背景下农业转移人口市民化路径障碍及对策分析[J]. 求实, 2014(9):56-61. [4] 王政武. 基于现代农业支撑的广西新型城镇化发展路径探析[J]. 广西社会科学, 2015(3):80-84. [5] 王利民, 王生林. 成本视角下的农业发展方式转型[J]. 广东农业科学, 2014(1):210-213. [6] 曹俊杰, 刘丽娟. 新型城镇化与农业现代化协调发展问题及对策研究[J]. 经济纵横, 2014(10):12-15. [7] 张占斌. 新型城镇化的战略意义和改革难题[J]. 国家行政学院学报, 2013(1):48-54. [8] 彭红碧, 杨峰. 新型城镇化道路的科学内涵[J]. 理论探索, 2010(4):75-78. [9] 邓鑫, 漆雁斌, 李雪川. 民间资本对新型城镇化进程的影响研究[J]. 商业时代, 2014(26):86-88. [10] 王学山. 人口城镇化水平测定方法的改进[J]. 经济地理, 2001,21(3):315-318. [11] 陈晓倩, 张全景, 代合治, 等. 城镇化水平测定方法构建与案例[J]. 地域研究与开发, 2011(4):76-80. [12] 尹科. 城市化水平综合评价指标体系研究[D]. 四川农业大学, 2006. [13] 唐思航, 韩晓琴. 转变农业发展方式是发展现代农业的关键[J]. 北京社会科学, 2010(2):76-81. [14] 郭振宗. 转变农业发展方式的企业化途径及对策研究[J]. 理论学刊, 2012(2):58-61. [15] 邵腾伟, 吕秀梅. 基于转变农业发展方式的基层农业技术推广路径选择[J]. 系统工程理论与实践, 2013,33(4):942-948. [16] 王刚, 黄丽华, 高阳. 基于方法集的农业产业化综合评价模型[J]. 系统工程理论与实践, 2009,29(4):161-168. [17] 邵腾伟, 冉光和. 基于劳动力有效利用的农业产业化路径选择[J]. 系统工程理论与实践, 2010,30(10):1781-1789. [18] 刘燕妮, 任保平, 高鹏. 中国农业发展方式的评价[J]. 经济理论与经济管理, 2012(3):100-107. [19] 王梅娟, 梁山, 杨香合. 基于因子分析的保定市农业产业化发展水平评价. 贵州农业科学, 2014(5):245-250. [20] 杨荣海,李亚波.农业自由贸易与资源环境协调发展[J].贵州财经大学学报,2013,31(02):79. (责任编校:朱德东) Agricultural Development Mode Transition under the Background of the New-type Urbanization DENG Xin1, QI Yan-bin2, YU Wei-yong2 (1.SchoolofManagement,SichuanAgricultureUniversity,SichuanChengdu611130,China; 2.SchoolofEconomics,SichuanAgricultureUniversity,SichuanChengdu611130,China) By using the ADF unit test, Grainger causality test and regression test and so on, this paper analyzes the data of measurement index of new-style urbanization rate and agricultural development mode during 2004—2012, and the results show that there is a long-term equilibrium relationship between the measurement indexes of new-type urbanization rate and the mode of agricultural development, but there is a disconnection between the current agricultural development mode and new-type urbanization, that agricultural development excessively depends on chemical inputs, which departs from the requirements of the new-type urbanization, and that mechanical agriculture promotes the development of new urbanization to a certain extent. Therefore, the transformation of agricultural development mode should take the green environmental protection as the premise, take the improvement of the agricultural machinery as the power, and take innovative business forms of organization as the purpose, so as to suit the needs of the development of new-type urbanization. new-type urbanization; agricultural development mode; transition 10.3969/j.issn.1672- 0598.2016.06.007 2016-02-10 国家社会科学基金项目 “农产品食品安全视阈下的农业生产模式转型问题研究”(14XGL003);四川省农村发展研究中心项目“安全约束下四川种植业供给侧政策研究”(CR1624) 邓鑫(1991—),男,四川达州人;四川农业大学管理学院硕士研究生。 漆雁斌(1969—),男,四川岳池人;四川农业大学经济学院教授,博士生导师,本文通讯作者。 于伟咏(1988—),男,河南三门峡人;四川农业大学经济学院博士研究生。 F320 A 1672- 0598(2016)06- 0042- 07四、新型城镇化与农业发展方式指标的数量特征

五、新型城镇化与农业发展方式转型的关系评价

六、政策启示