基于SEE模型的小城镇土地集约利用评价研究*

——以遵义县为例

周 坚

(贵州民族大学建筑工程学院,贵阳 550025)

·热点问题·

基于SEE模型的小城镇土地集约利用评价研究*

——以遵义县为例

周 坚

(贵州民族大学建筑工程学院,贵阳 550025)

文章阐释小城镇土地集约利用的内涵,在此基础上构建“社会-经济-生态”(SEE)模型建立指标体系,对遵义县30个乡镇土地集约水平进行了评价,并对“社会-经济-生态”协调性水平进行分析。结果表明:遵义县各乡镇土地集约利用水平具有明显的地域差异性,南白镇、虾子镇处于高度集约水平; 石板镇、泮水镇等处于中等集约水平; 乌江镇、尚稽镇等属于一般集约水平; 新民镇等土地利用不集约。就协调度分析得出:经济层指数最高,社会层其次,生态层指数最低。总体来说,协调性水平与集约度相关性显著,且两者均表现出较高的空间相关性。并提出土地集约优化利用的对策措施,以期为实现小城镇可持续发展提供理论依据。

小城镇 土地集约利用 SEE模型 遵义县

0 引言

由于经济的快速发展和社会主义新农村建设的不断推进,我国政府出台了一系列鼓励小城镇发展的政策措施[1],小城镇在数量和规模上飞速发展起来[2]。然而,我国小城镇发展中,土地规划不当、用地结构不合理、建设盲目扩张、生态环境恶化等土地粗放利用问题普遍存在[3],使得原本紧张的人地矛盾更加凸显。因此,如何合理利用土地成为小城镇发展的核心和关键[4],而小城镇土地集约利用不仅仅是节约用地、解决人地矛盾的关键,更是支持小城镇健康持续发展的必要前提,对其进行研究具有深远的影响意义。

我国学者在耕地集约利用[5]、城市集约利用[6]方面研究较多,而对小城镇土地集约利用评价研究相对较少。近年来,众多学者对小城镇的土地利用问题进行研究,并取得较多成果。朱天明以兴化市为例,利用因子分析法从土地投入水平、土地利用效益、土地利用程度、土地利用持续性四个准则层建立指标体系对小城镇集约利用水平进行综合型评价[7]; 曹蕾则建立SOM模型对重庆市渝北区各乡镇土地集约利用水平进行了综合评价研究[8]; 赵丽等提出了方差分析无量纲化算法以此增强乡镇土地集约利用指标间的显著性[9]; 薛俊菲采用多因素综合评价法并对重庆市北碚区土地集约利用的空间分异特征及其成因进行了分析[10]。文章在前人的基础上,以贵州省遵义县为例,对其30个小城镇土地集约利用水平进行综合性评价,力求为科学合理地利用土地、保障土地资源可持续发展提供参考依据。

1 小城镇土地集约利用内涵界定

小城镇是规模最小的城市聚落,属于农村型社区向着城市化转变的过渡型社区[11],在当代社会主义新农村建设中充当着重要的角色。目前对小城镇土地集约利用内涵的界定主要参考于城市集约方面的研究,结合小城镇发展的特点,该文概括如下几点:(1)高强度的土地投入和高程度的土地利用,这也是其最直接最表面的内涵; (2)需以科学规划为前提,优化用地结构,合理产业布局; (3)小城镇土地集约利用需要以先进的科学技术和一定的经济水平为支撑; (4)是一个动态的过程,其土地集约利用水平没有绝对的判断标准; (5)实现社会、经济、生态效益的全面协调发展是小城镇土地集约利用的终极目标。

2 研究区概况

遵义县处于贵州北部,从属遵义市,地处106°17′~107°25′E、27°13′~28°04′N,与遵义市相邻,全县土地面积3367km2,辖28个镇2民族乡,截止2013年末总人口122.78万人。遵义县基础设施完善,物产丰富,商贸发达,素有“沙滩文化”的发祥地之称,以众多知名景点和小城镇建设而闻名, 2013年,遵义县实现地区生产总值229亿元。近几年,遵义县土地利用规划良好,小城镇土地集约利用水平得到了显著提高。

3 研究方法

3.1 评价指标体系的建立

基于当下小城镇建设存在的普遍问题,小城镇土地集约利用不应仅仅局限于高强度的投入和高效率的产出,而应把社会、经济、生态效益统一起来,最终实现社会效益、经济效益、生态效益的协调发展。基于此,该文从小城镇建设中社会-经济-生态角度出发,以实现社会稳定、经济发展、生态良好为最终目标,建立“社会-经济-生态”(SEE)评价模型。在遵循整体性、合理性、可操作性的原则下,结合研究区特点,参考大量文献的基础上进行指标体系的拟定,见表1。

表1 遵义县小城镇土地集约利用评价指标体系

3.2 评价指标的标准化

对原始数据进行标准化处理,旨在统一各指标量纲、缩小指标间的数量级差异,从而使所选取的各指标之间具有可比性。评价指标主要包括正向指标、负向指标和适度指标,以下是对正负向指标标准化处理:

(1)

对于适度指标,标准化作如下处理:

(2)

式中,Xi原值;Pi标准化值;Xi,max,Xi,min标准化前同列指标的最大值和最小值;Zi适度指标的最适宜值。

3.3 指标权重的确定

3.4 评价分值的计算

小城镇土地集约利用程度的评价分值综合评价计算公式为:

(3)

式中,I小城镇土地集约度;n评价指标的数量;Wi指标层各个指标的权重;Pi各评价指标的标准化值。

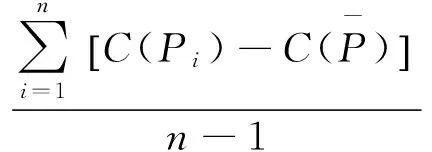

3.5 SEE系统协调度计算

小城镇土地利用处于动态变化中,需要不断管理调控以此达到集约的目标。“社会-经济-生态”(SEE)模型表征了小城镇土地利用过程中人与土地互相作用的关系,其中社会、经济、生态各子系统的状态需要相互协调,任一子系统的变化都会对城镇土地利用整体效益产生影响[12]。基于此,需要引入协调度函数,来对社会-经济-生态之间的协调程度。该文采用方差协调度函数,具体公式如下:

(4)

4 结果与分析

4.1 评价结果

根据上文综合评价公式,经过计算得到遵义县30个乡镇土地集约利用水平分值及系统协调度水平。具体结果见表2。

表2 遵义县小城镇土地集约利用评价结果

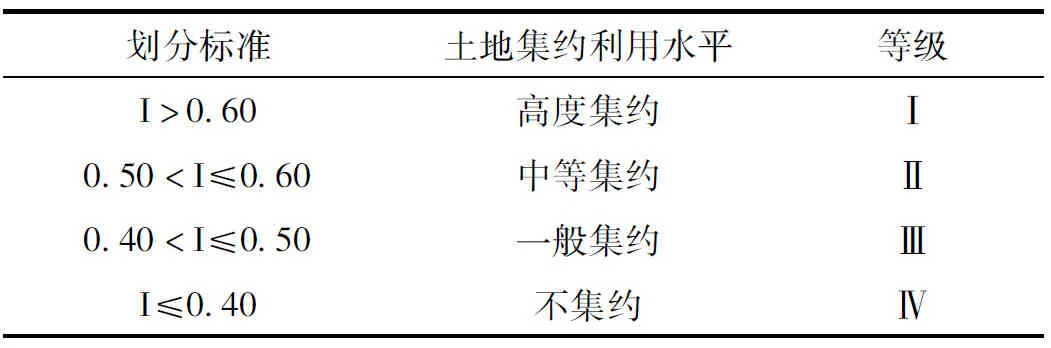

表3 遵义县小城镇土地集约利用水平级别划分

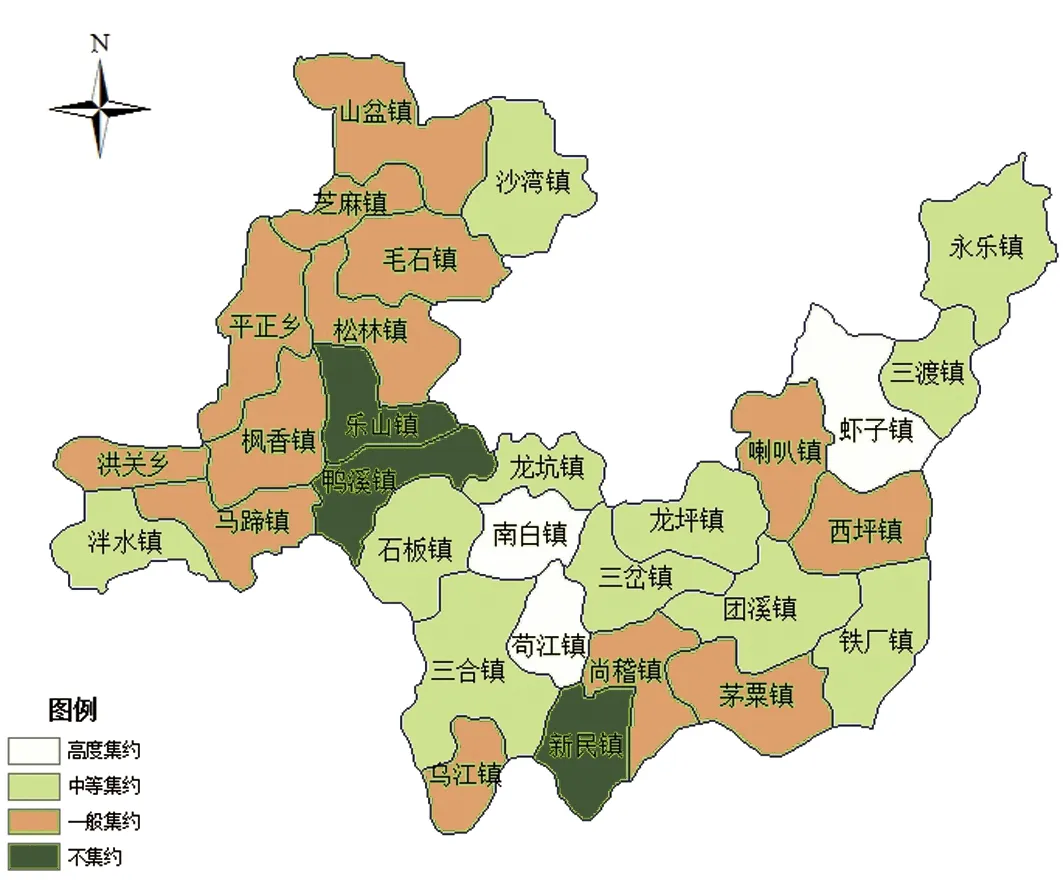

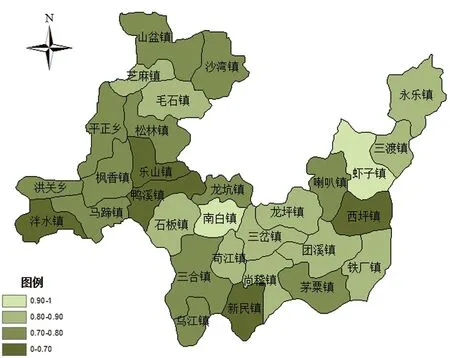

图1 遵义县各乡镇土地集约利用等级空间分布

根据相关学者的研究并结合遵义县实际情况,将小城镇土地集约利用划分为4个等级,即高度集约(I)、中等集约(Ⅱ)、一般集约(Ⅲ)、不集约(Ⅳ),具体划分标准见表3。

4.2 遵义县土地集约利用水平分析

4.2.1 土地集约利用水平结果分析

依据表3的级别划分,绘制生成遵义县30个乡镇土地集约利用水平综合分级图(图1)。可以看出,遵义县30个乡镇土地集约利用分别处于I~Ⅳ等4个等级,乡镇个数分别为3、11、13、3。南白镇、虾子镇等处于高度集约程度; 石板镇、泮水镇、团溪镇等处于中等集约程度; 乌江镇、尚稽镇、茅粟镇等处于小城镇集约利用的第Ⅲ等级——一般集约; 新民镇、鸭溪镇、乐山镇土地集约水平最差,属于不集约型。整体来看,遵义县不同评价单元间土地集约利用水平差异较明显,多数乡镇处于一般集约和中等集约水平,高度集约和不集约型乡镇较少,分值最高的南白镇比分值最低的鸭溪镇高0.34,相差3个集约度等级。从3个准则层来看,经济层指数最高,社会层其次,生态层指数最低,表明当下的小城镇发展过于偏重经济社会方面的高产出,而忽略对生态环境的建设与保护,这也是今后工作的重点和难点。

4.2.2 “社会-经济-生态”(SEE)系统的协调度分析

根据表2,利用spss17.0对综合集约度和协调度水平进行相关性分析,得到Pearson相关性系数为0.827,证明两者相关性显著; 如图2所示,两组数据的曲线走势也基本吻合。

图2 遵义县各乡镇土地综合集约度与协调度水平对比

为了对遵义县30个乡镇土地集约利用的协调度水平进行具体分析,利用arcgis10.0进行区域空间分析,将协调度划分为4个等级,如图3所示。可以看出,其空间分布状态与集约利用水平具有较高的相似性,南白镇、虾子镇协调性水平较高,均在0.9以上,大多数乡镇协调度处于0.7~0.9之间,达到乡镇个数的75%以上,而协调度水平较低的乡镇数有5个,社会-经济-生态发展水平表现出明显的不均衡性。总体来看,全县土地利用的协调性水平空间相关性明显,表现出较明显的区域差异性。因此,引入协调性指数,能够清楚地发现土地利用中存在的问题,并提出相应的调控措施,以达到小城镇土地集约利用的目标,实现土地利用的可持续发展。

图3 遵义县各乡镇土地利用协调度空间分布

5 小城镇土地集约优化利用对策与建议

针对小城镇建设存在的问题,当下必须转变小城镇建设土地利用模式,优化土地集约利用途径。在此,该文从以下方面加以说明。

(1)合理制定土地利用规划,科学优化小城镇规划布局

土地利用规划是小城镇发展建设的蓝图,也是小城镇集约利用首要的关键问题,两者相互促进,互为补充:一方面,小城镇各类用地的需求都必须以土地利用规划为前提,与此同时,完成科学合理的土地规划并进行小城镇建设也可以促进土地利用的集约程度。而小城镇规划明确了一定时间内小城镇的发展方向,并对其整体建设布局进行约束设计,对于调整城镇产业结构,优化用地布局,将产生重要的指导意义。当下我国小城镇大都存在规划不合理及执行监管不严的现象,这也是导致小城镇用地布局混乱,土地粗放利用的原因。因此,针对小城镇规划不合理及执行监管不到位的现象,必须重视“双规”的和谐兼顾,增强规划的执行力。

(2)加强生态保护与建设,促进小城镇生态集约型发展

环境恶化、资源短缺成为当前小城镇建设中存在的普遍存在,这也将成为小城镇土地集约利用水平提高的短板。因此,必须从宏观上进行经济结构调整,合理布局土地利用结构,加强生态环境保护,探索出一条绿色环保、经济高效的生态集约型发展之路,实现小城镇建设的可持续发展。同时,生态文明建设作为当今社会的重要议题之一,在小城镇土地集约化发展中,必须把生态保护提上一个新的高度; 注重生态环境建设的重要性,努力建设绿色城镇、生态城镇,在资源节约和环境保护中实现生态文明,最终实现社会效益、经济效益、生态效益的全面协调发展。

[1] 李洁.小城镇土地集约利用潜力评价研究.武汉:华中农业大学, 2007

[2] 韦俊敏, 胡宝清,张中秋.新型城镇化背景下小城镇土地精明利用评价与应用——以广西上林县为例.资源科学, 2014, 08: 1563~1571

[3] 张建, 王珊珊,赵之枫.我国小城镇土地集约利用与优化研究综述.小城镇建设, 2014, 03: 34~37

[4] 王丽洁. 小城镇土地集约优化利用研究.天津:天津大学, 2008

[5] 李晓赛, 赵丽,杨胜利,等.保定市耕地集约利用时空变异分析.水土保持研究, 2014, 01:229~233,239

[6] 占纪文. 生态文明视野下城镇化与耕地保护协调发展研究——以福建省宁德市为例.中国农业资源与区划, 2014, 35(4): 13~19

[7] 朱天明, 杨桂山,苏伟忠,等.兴化市小城镇土地集约利用综合评价研究.长江流域资源与环境, 2010, 01: 24~29

[8] 曹蕾, 梁启学,莫燕,等.基于SOM的小城镇土地集约利用评价——以重庆市渝北区为例.河北农业科学, 2008, 10: 120~122

[9] 赵丽, 付梅臣,张建军,等.乡镇土地集约利用评价及驱动因素分析.农业工程学报, 2008, 02:89~94

[10]薛俊菲,邱道持,卫欣,等.小城镇土地集约利用水平综合评价探讨——以重庆市北碚区为例.地域研究与开发, 2002, 04: 46~50

[11]许树柏. 实用决策方法——层次分析法原理.天津:天津大学出版社, 1988

[12]高珊, 黄贤金.基于PSR框架的1953~2008年中国生态建设成效评价.自然资源学报, 2010, 25(2): 341~350

EVALUATION ON LAND INTENSIVE USE IN SMALL TOWNS BASED ON THE SEE MODEL*——TAKING ZUNYI COUNTY FOR AN EXAMPLE

Zhou Jian

(Architectural Engineering Institute,Guizhou Minzu University,Guiyang 550025,China)

This paper expounded the connotation of the land intensive use in small towns, established the index system of land intensive use of "social - economic - ecology" (SEE) in small towns, evaluated the level of land intensive use for 30 small towns in Zunyi county, and analyzed the coordination of social- economic- ecology. The results showed that the level of land intensive use of each town had obvious regional differences. Nanbai and Xiazi town were at high level of intensive, Shiban and Panshui town were at the middle level of intensive, and Wujiang and Shangji town are at the general level of intensive, and Xinmin Town was not intensive. In terms of the coordination degree, the economic index was the highest, social layer was the second, and the ecological index was in the lowest level. Overall, the relationship between the level of coordination and the degree of land intensive useshowed a high spatial correlation.At last,it put forward the countermeasures on optimizing the land use for the sustainable development of the small towns.

small towns; land intensive use; SEE model; Zunyi county

10.7621/cjarrp.1005-9121.20161012

2015-09-15

周坚(1970—)女,贵州贵阳人,教授。研究方向:小城镇规划发展。Email:guizhoujian@126.com

贵州省科学技术基金“贵州省石漠化已治理地区城镇化进程中可持续性发展方案的研究”(黔科合J字[2009]2222号)

F301.2; F293.2

A

1005-9121[2016]10-0071-06