改良经皮克氏针固定术对儿童肱骨髁上骨折的治疗作用

孙义忠, 刘宝平, 范先东

(中国人民解放军第251医院骨科, 河北 张家口 075000)

改良经皮克氏针固定术对儿童肱骨髁上骨折的治疗作用

孙义忠, 刘宝平, 范先东

(中国人民解放军第251医院骨科, 河北 张家口 075000)

目的:探讨改良经皮克氏针固定对儿童肱骨髁上骨折临床疗效。方法:选取我院2014年4月至2015年4月收治的40例儿童肱骨髁上骨折患儿为研究对象,采用简单随机的方法分为改良经皮克氏针固定组(观察组)和小夹板外固定组(对照组)各20例,手法复位后,观察组采用改良经皮克氏针固定,对照组采用小夹板外固定,观察两组恢复状况(强力性水泡、切开复位、愈合天数)、影像学情况(Carrying角、Baumann角、Tilting角)、关节活动情况,参照Flynn标准进行疗效评价。结果:观察组患儿强力性水泡发生率、切开复位率、愈合天数均优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组Carrying角、Baumann角、Tilting角改变情况优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组患儿前臂力量和伸、屈角度数改善情况优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组患儿优良率为90.00%,优于对照组的65.00%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论:改良经皮克氏针固定治疗儿童肱骨髁上骨折优良率优于小夹板固定治疗,且安全有效,值得临床推广。

改良经皮克氏针固定; 小夹板固定; 手法复位; 儿童肱骨髁上骨折

本研究采用改良经皮克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折,以探讨临床疗效,为临床提供科学依据。

1 资料与方法

1.1临床资料:选取我院2014年4月至2015年4月收治的40例儿童肱骨髁上骨折患儿为研究对象,其中男28例,女12例;年龄3~13岁,平均(6.5±2.7)岁;右侧31例,左侧9例;GartlandⅡ型26例,GartlandⅢ型14例;尺偏型22例,桡偏型18例;伤后至就诊时间1~72h,平均(3.7±2.5)h。所有患儿均符合《中华人民共和国中医药行业标准》中相关诊断标准[1],采用简单随机的方法分为改良经皮克氏针固定组(观察组)和小夹板外固定组(对照组)各20例,两组患儿性别、年龄、分型等资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2纳入与排除标准:纳入标准:符合儿童肱骨髁上骨折诊断标准;年龄≤14岁;为新鲜、闭合性骨折或创口较小或经处理后伤口关闭者;无移位或轻度移位,适合于手法整复者;由于其他疾病或局部皮肤疾病不能施行手术者。排除标准:创口较大开放性骨折;不稳定型骨折或手法复位失败者;神经血管损伤及伴有病理性骨折、全身情况较差者。

1.3方法:根据骨折类型选择合适的复位手法对骨折进行复位,复位后分别采用小夹板固定和经皮克氏针固定。观察组采用改良经皮克氏针固定,患儿采用臂丛阻滞麻醉或全身麻醉,先矫正骨折侧方移位,再矫正骨折的前后移位,采用C型臂X线机进行透视,若有偏差可进行调整,直到满意为止。选1.5~2.0mm克氏针,以肱骨外髁为进针点,冠状面与肱骨干纵轴成40~50度角,矢状面呈15度角经皮进针穿入,穿过对侧骨皮质1mm,并于原进针点上缘或下缘作第二进针点,稍做角度改变同样方法穿入第二根克氏针,若不稳定,可穿入第三根克氏针,针尾折弯剪断留于皮外,无菌包扎,以石膏托屈肘70~90度位固定。术后抗生素常规预防感染,3周后拆除石膏托,同时做主动屈伸功能锻炼,术后4周拔除克氏针。对照组采用制作好的小夹板外固定,复位满意后,伸直型骨折于肘关节屈曲90~110度位置固定3周,屈曲型骨折于肘关节屈曲40~60度位置固定3周,3周后逐渐屈曲至90度位置再固定1周。固定过程中,密切观察患肢血液循环情况,检查夹板下是否有压迫症状,根据情况调整夹板松紧度,并定期行X线检查了解是否有骨折移位情况。

1.4观察指标:观察两组恢复状况(强力性水泡、切开复位、愈合天数)、影像学情况(Carrying角、Baumann角、Tilting角)、关节活动情况,参照Flynn标准[2]进行疗效评价,肘关节伸屈度数减少0~5度,提携角减少10~15度为优;肘关节屈伸度数减少6~10度,提携角减少5~9度为良;肘关节伸屈度数减少11~15度,提携角减少0~4度为可;肘关节伸屈度数减少>15度,提携角肘内翻为差。

1.5统计学分析:采用SPSS18.0统计软件分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用两独立样本的t检验;计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

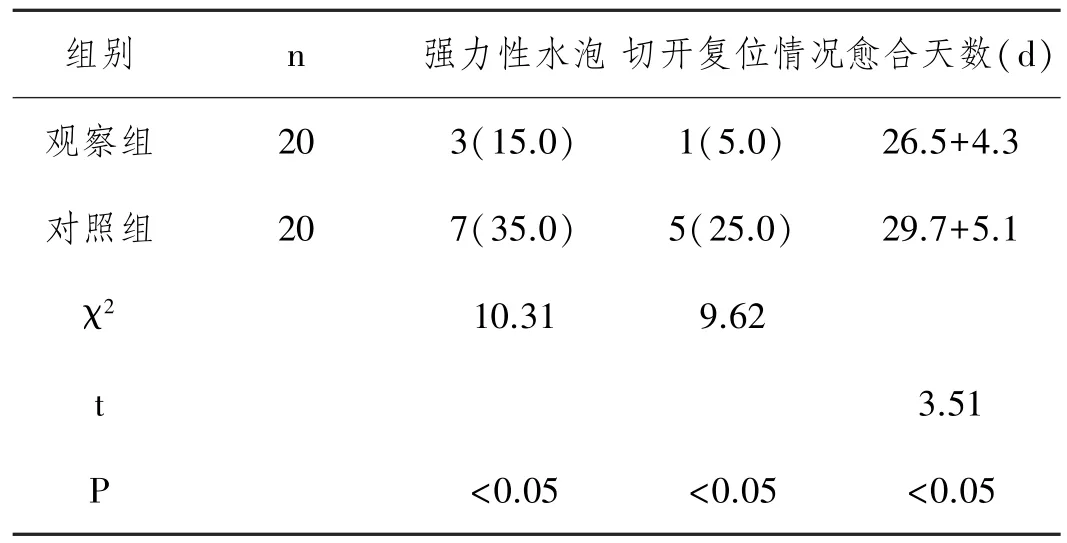

2.1两组患儿恢复情况比较:观察组患儿强力性水泡发生率、切开复位率、愈合天数均优于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿恢复情况比较n(%)

2.2两组影像学改变情况比较:观察组Carrying角、Baumann角、Tilting角改变情况优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组影像学改变情况比较(度,±s)

表2 两组影像学改变情况比较(度,±s)

组别nCarrying角Baumann角Tilting角观察组208.45±1.3869.71±3.5814.78±2.51对照组206.75±1.2577.15±3.7518.39±2.72 t 2.965.714.33 P<0.05<0.05<0.05

表3 两组患儿关节活动情况比较(度,±s)

组别n前臂力量(%)伸屈观察组2088.62±9.42-5.37±1.14139.71±3.15对照组2075.25±6.51-3.28±1.57128.75±4.85 t 1.954.527.23 P<0.05<0.05<0.05

2.3两组患儿关节活动情况比较:观察组患儿前臂力量和伸、屈角度数改善情况明显优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

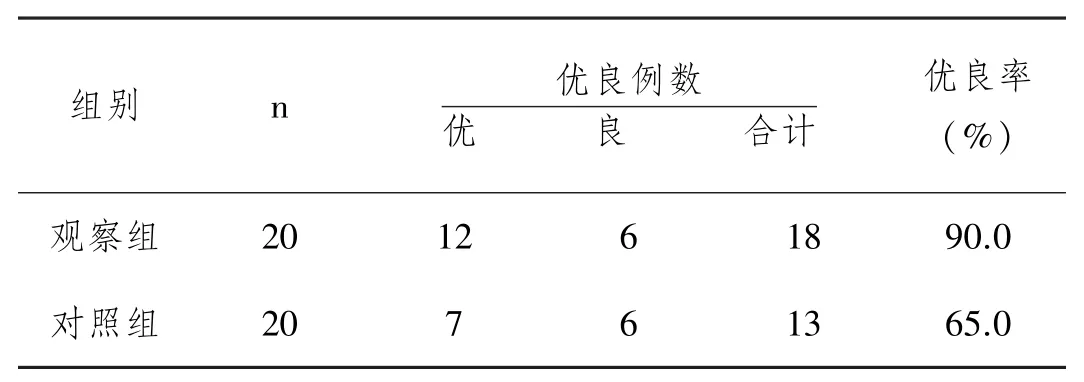

2.4两组患儿疗效评价:观察组患儿优良率为90. 0%,优于对照组的65.0%,两组比较差异有统计学意义(χ2=8.63P<0.05),见表4。

表4 两组患儿疗效评价

3 讨 论

肱骨髁上骨折是儿童常见肘部损伤,根据骨折移位大小分为GartlandⅠ型、Ⅱ型和Ⅲ型,GartlandⅠ型不存在断端移位,石膏固定3~4周即可达到愈合目的;GartlandⅡ型骨折反侧皮质组织完整,骨折端形成一定畸角,可试行闭合复位穿钉固定;GartlandⅢ型骨折皮质组织完全断裂,骨折移位,为不稳定骨折,最为严重,闭合复位一般十分困难,行手法复位石膏固定后容易发生移位,术后易出现肘内翻畸形及缺血肌挛缩,造成终身残疾。导致肘内翻畸形的因素很多,主要与骨折远端向尺侧移位,以及尺侧皮质挤压、嵌插及骨膜破裂等有关。临床治疗方法较多,重点是恢复肢体功能和预防肘内翻畸形的发生,若处理不当可致神经、血管受损,对于移位不严重者手法复位外固定为治疗首选,其操作简单,安全可靠,避免手术带来的创伤,减轻病人的痛苦。对伸直型肱骨髁上骨折后8h以内者,肿胀不明显可行一期手法复位,骨折8h以上肘部肿胀明显者,先行外展位牵引,2d肿胀基本消除后行手法复位夹板固定治疗,对开放性骨折应充分清创处理后行内固定或夹板外固定治疗[3]。

手法复位小夹板固定为祖国医学传统治疗手法,多数学者认为此为首选治疗方法,可以起到弹性固定作用,符合生物力学观点,有利于早期进行功能锻炼,能最大限度恢复肩部活动度,小夹板固定便于调整松紧度,能有效降低生物应用遮挡率,加强对肌肉收缩产生的生物应力的传导,增强骨的生物代射,增加骨折端成骨细胞的形成,其操作简单,安全有效。但也有不足之处,由于儿童上臂较短小不易固定,又不能限制前臂旋转活动而影响固定稳定性,易引起断端移位后倾;另外夹板对软组织的挤压不均,造成局部血液循环差,使肿胀消退不明显,易出现Volkmann缺血挛缩、张力性水泡、骨筋膜室综合症等并发症。

本研究观察组患儿强力性水泡发生率、切开复位率、愈合天数均优于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05);观察组Carrying角、Baumann角、Tilting角改变情况优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组患儿前臂力量和伸、屈角度数改善情况优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组患儿优良率为90.0%,优于对照组的65. 0%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。说明改良经皮克氏针固定、复位、并发症、恢复等情况优于小夹板外固定。儿童肱骨髁上骨折治疗上准确复位、牢固固定及有利的功能锻炼是关键,本研究结果显示改良经皮克氏针固定为首选,对移位明显、复位不稳定及伴有神经、血管损伤者应选改良经皮克氏针固定,能有效减少再移位、内翻畸形等的发生,但对于无移位或轻度移位闭合性、复位后稳定骨折者应首选小夹板固定。

[1] 郭立宏.接骨散治疗四肢长管状骨骨折临床疗效总结[J].中华中医药杂志,2008,23(9):845.

[2] Flynn JC,Matthews JG,Benoit RL.Blind pinning of displaced supracondylar fracture of the humerus in children[J].Bone Joint Surg Am,1974,56:263~272.

[3] 刘颖.综合护理干预对小儿肱骨髁上骨折疼痛及并发症的影响[J].河北医学,2012,18(10):1482~1484.

河北省科技指标性课题,(编号:1021126D)

1006-6233(2016)11-1825-03

A 【doi】10.3969/j.issn.1006-6233.2016.11.027