公允价值计量在我国的应用研究

刘凤玲

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350108)

公允价值计量在我国的应用研究

刘凤玲

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350108)

在正确认识公允价值在我国的研究现状及应用现状的基础上,探讨我国企业应用公允价值存在的外部、内部问题以及公允价值自身存在的问题,并提出构建基于公允价值的会计理论体系、培育公平交易的市场环境、加快会计人才队伍建设、完善公司治理结构,以及改进估值技术的可操作性和第三层级公允价值信息的质量的对策。

公允价值;研究现状;问题;对策

2008年席卷全球的金融危机使社会各界对公允价值会计争议不断,金融机构作为反对者指责公允价值是危机的罪魁祸首,因为在公允价值计量模式下确认了子虚乌有的损失,报告的并非真实的财务状况。所幸FASB(Financial Accounting Standards Board)和会计界作为支持者为公允价值进行了不懈的努力,美国证券交易委员会SEC终于没有停止使用公允价值。时至今日,围绕着公允价值的争论仍在延续,但不可否认的是公允价值具有独特的优势,随着人们对其认识和相关研究的不断深入,公允价值会计必将取代历史成本,成为21世纪最主要的会计模式。

一、公允价值计量应用的研究现状及应用现状

(一)公允价值计量应用的研究现状

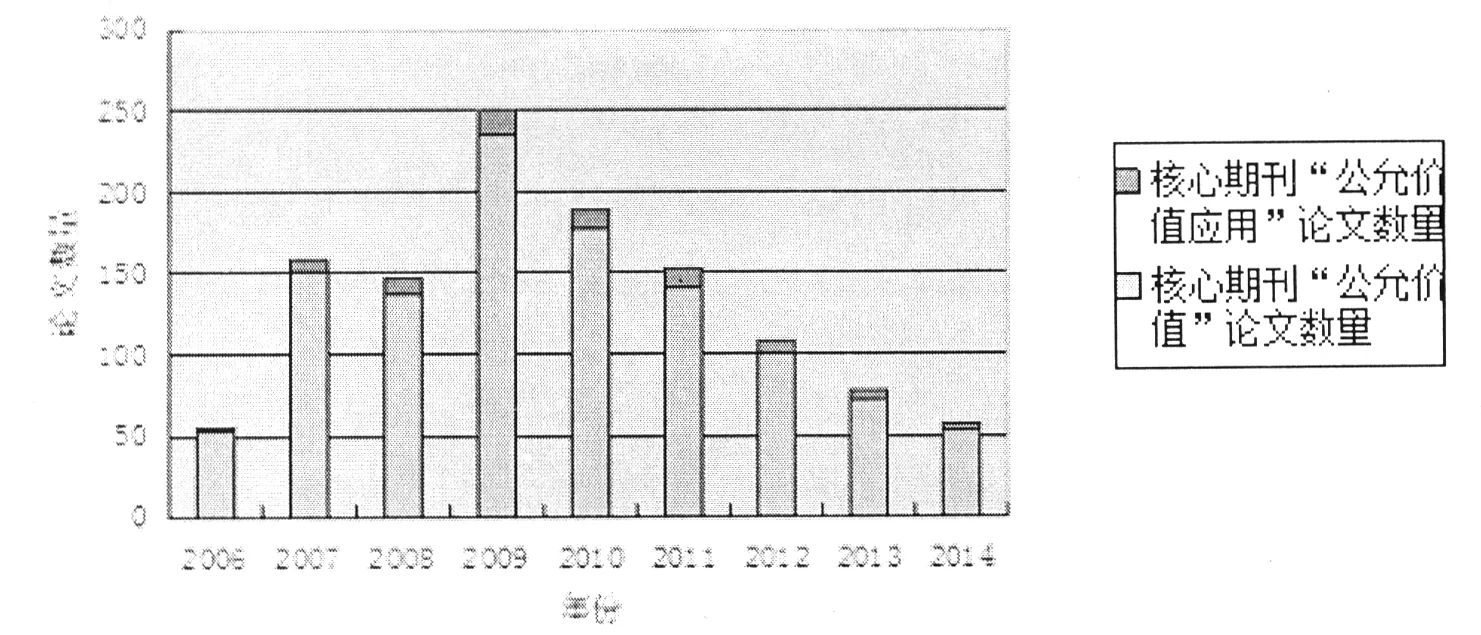

自2006年新会计准则的颁布,我国正式引用公允价值计量属性已将近10年,国内学术界对其进行了大量而广泛的研究。笔者通过统计2006~2014年间,在中国知识资源总库CNKI系列数据库中篇名含有“公允价值”及“公允价值应用”的相关论文情况,来阐述公允价值应用在我国的研究现状,表1、表2和图1反映了各级期刊在各年度所发表的有关公允价值应用的论文情况。

表1 公允价值的研究现状统计表

表2 “公允价值应用”的研究现状统计表

图1 核心期刊中关于公允价值应用的研究现状

“公允价值”研究的总量方面,在CNKI中的检索的2006~2014年公允价值相关的论文数量共有6 005篇:其中发表在国内核心期刊上的有1 122篇,发表在CSSCI中文社科引文索引上的有239篇,会计学A类权威期刊(主要是会计研究)刊登的总数仅55篇。可以认为近9年间研究公允价值在我国应用的学者可谓汗牛充栋,但有独特见解和贡献的论文却鲜有多见。

“公允价值应用”方面,图1明显反映了其研究现状,核心期刊中“公允价值应用”相关的论文每年均占“公允价值”相关论文数量的较小比例,且这种比例并没有上升的趋势。2006~2014年间“公允价值应用”相关的论文数量共有192篇:其中发表在国内核心期刊上的有69篇,发表在CSSCI上的仅有3篇,分别是2008年、2011年和2012年,都是在发表在核心期刊《会计研究》上。2008年李红霞总结了FASB和IASB(International Accounting Standards Board)关于公允价值的最新规定,详细阐述了退出价格、市场参与者、主要市场和有利市场,以及公允价值三层级的含义,并结合中国的实际情况分析退出价格在我国应用的合理性问题、公允价值计量的可靠性问题如何解决,以及公允价值计量的实施成本高等问题,为公允价值在我国的应用提供了很丰富的理论分析[1]。2011年张敏等对实务界进行了调查,总结出调查者对公允价值的认识不够深入,但对其前景充满信心[2]。在企业中取得了较好的经济效果,但应用程度低的情况,站在市场参与者的立场对公允价值的应用给予了客观有用的分析。2012年杨敏等对IASB新兴经济体工作组第一次全体会议的综述,阐述了IFRS13的主要内容,进而分析了新兴经济体的市场特征及估值难题,以及应用公允价值计量准则的具体问题,并给出了建设性的解决方案,为我国CAS39的出台和公允价值的推广应用给出了有利的指引[3]。会计研究上的这3篇“公允价值应用”的论文都紧跟国际公允价值研究的最新进展,并结合我国新兴市场的情况进行了较深刻的分析,数量虽少,质量却极高,为“公允价值应用”相关的研究提供了参考。

总的来说,有关公允价值在我国应用的研究多而不精,学术界仍然需要深度挖掘,注重普遍性和特殊性的结合,不断保持与国际会计准则的持续趋同,同时发展具有中国特色和适合我国实际情况的公允价值会计体系。

(二)公允价值计量在我国会计准则中的应用现状

我国对公允价值计量属性的应用一波三折。我国最初引入公允价值计量属性是在1998年,债务重组和无形资产等多项具体准则均有涉及;然而,实际应用不到3年,2001年修订的企业会计准则便中止了公允价值计量,继续坚持历史成本的主体计量地位;2006年,财政部又出台新企业会计准则,与公允价值相关的具体准则虽有18项之多,却存在公允价值分散于不同准则的问题。在全球金融危机背景下,实现国际会计准则的统一、趋同是应对危机的唯一出路,我国基于目前的会计准则,于2010年构建了与国际财务报告准则持续趋同的路线图,旨在促使公允价值计量相关准则的出台,从而进一步实现会计准则的国际持续趋同[4]。我国不断加快公允价值计量准则的制定步伐,2012年5月17日财政部起草制定了CAS39的征求意见稿。紧接着,2014年1月发布了正式的、独立的公允价值准则CAS39,对各具体准则涉及的公允价值计量的共同问题,进行了集中统一的规范。该准则的颁布弥补了我国企业会计准则的缺陷,向国际会计准则的趋同迈出了实质性的一大步,至此,我国的公允价值会计准则体系就形成了基本准则、具体准则和公允价值计量准则的理论框架[5]。

随着公允价值计量准则的推行,毋庸置疑未来将有很多业务涉及公允价值,公允价值必定在我国经济运行中大展拳脚。对于我国企业来说,如何应对公允价值计量带来的会计核算问题,将是一项巨大的挑战和机遇;对于准则制定和监管机构来说,在我国有效的贯彻执行公允价值计量模式也是一项难题;同时,对于学术界来说,公允价值发展过程中凸显的不足需要引起足够的关注,在对公允价值应用现状探讨的基础上,对存在的问题寻求更好的解决办法,逐渐建立起完善的公允价值理论体系。

二、我国公允价值应用中存在的问题

(一)我国企业应用公允价值存在的外部问题

1.公允价值会计与现行会计理论体系的矛盾突出

公允价值会计蕴含着的对当代会计理论体系的颠覆,任何理论体系的形成和发展有一定的路径依赖,大大阻碍了公允价值的推广。从整体构建来看,它们基于的财务报告方式的基本理论是相互矛盾的,构建路径自然也存在明显区别。出于中国市场经济不完善的特点考虑,我国传统会计理论体系的构建遵循的是信息观为主的财务报告方式,追求会计信息的可靠性以保证受托责任,通过外部披露来提高历史成本的决策有用性;而公允价值会计理论体系下所遵循的财务报告方式是计量观,会计是以计量为重心的,会计的主要目标是决策有用性,基于有效市场假说的异常,认为会计人员应设身处地地为用户着想,有责任将公允价值会计信息提供在财务报表中以提高会计信息的相关性,而不是依靠披露。它们的构建路径分别是:会计目标(受托责任与决策有用)—信息质量特征(可靠性>相关性)—如何反映(划分会计要素)如何计量(历史成本);会计的重心(计量)—会计目标(决策有用)—信息质量特征(相关性>可靠性)—如何反映(划分会计要素)—如何计量(公允价值)。

从局部来看,具体有以下几个矛盾冲突。首先,公允价值会计坚持现行市场价值计量,即便是通过现值技术估计的未来现金流量信息,也是通过估计未来捕捉其现在价值,计价始终面向“现在”而非“未来”时点。而我国现行会计准则中最基本的会计要素(资产)的定义,强调未来经济利益,坚持“未来”时点的计价,二者时点观念的冲突非常明显。其次,我国基本准则中的五种计量属性,其核心是坚持历史成本计量属性的主体地位,多种计量属性是平行、并存的;而公允价值模式则是对传统计量体系的彻底否定,最终会以公允价值计量属性全面取代历史成本等计量属性。

2.非活跃市场环境无法孕育基于市场的公允价值

目前最新的公允价值定义,如ASC820和我国的CAS39,都引入了市场参与者这一重要特征,强调和确保了公允价值是基于市场的而非自愿买方和卖方的脱手价格[6]。虽然我国已逐步形成市场经济体制,市场化程度取得较快发展,但市场化的转型并没有完全实现,讨论公允价值应用的市场环境问题,必须基于其定义,从市场参与者、脱手价格、有序交易三项市场因素进行分析。

首先,从市场参与者来看,在我国不成熟的市场环境下,市场参与者还存在很多非理性的情况,参与双方往往出现严重的信息不对称,难以在熟悉情况的基础上对相关资产进行合理的认知。更有甚者,关联交易常常存在,得到的价格仍然无异于从前基于参与方预期的公允市价。其次,就脱手价格而言,我国的市场经济环境下缺乏公平价格的形成机构,在计量日市场参与者难以对核算对象的未来现金流量形成合理的预期,要找到一个较真实、公允的市场价格并不容易。再者,有序交易要求形成于相关资产、负债的主要市场或最有利市场,而我国,相对于活跃市场,非活跃市场更是常态[7],各类要素市场的运作环境仍在不断完善,往往缺乏符合要求的市场,交易量和交易水平难以达到一段时间内持续的惯常市场交易活动,被迫交易和清算交易并不少见。

3.会计人才队伍的建设仍然任重道远

对于公允价值计量来说,企业获得公允价值的主要来源是专业评估事务所的信息,再者就是企业的财务人员与评估团队依据市场行情,凭借专业知识进行估值判断[8],很大程度上受会计从业人员专业能力和主观因素的左右。因此,会计队伍的建设对广泛、合理应用公允价值至关重要。然而,就我国目前会计队伍的情况来看,会计人员的专业素质和职业道德还难以满足公允价值推广的需求。

首先,会计人员供求失衡,导致许多公司非专业人员兼任会计职务。截至2015年底,我国注册会计师10.14万人,专业技术资格会计人员546.4万人,其中:初级373.8万人、中级160.7万人、高级11.9万人[9],远远无法满足企业对会计人员的需求。其次,虽然会计人才队伍逐渐壮大,但高专业素养的会计人员并不多。庞大的会计专业资格和职业资格队伍中,注册会计师和高级会计人员分别仅占21.82%和2.14%。而公允价值势必涉及众多的专业判断,唯有扎实且广泛的专业知识,才能对公允价值进行准确的界定。再者,会计人员自律性不足,容易被管理层利用进行盈余操纵,整体职业道德有待提高。在诸多盈余操纵的案例中,公司会计人员都难辞其咎,比较常见的是利用可供出售金融资产和交易性金融资产的公允价值变动帮助管理层粉饰和平滑利润,提供虚假的财务报告信息。

(二)我国企业应用公允价值存在的内部问题

我国企业应用公允价值存在的内部问题主要是,公司治理结构的缺陷为公允价值盈余管理提供了便利。会计信息与公司治理相互影响、相辅相成,在涉及大量估值和职业判断的公允价值会计体系下尤为如此。侯晓红,赵灵敏研究表明,公司治理对公允价值相关性有显著的正向作用[10],因此公司治理结构的好坏影响管理者决策,好的治理结构带来更加理性的思考,公允价值会计信息的相关性和可靠性随之提高。我国公司治理结构缺陷的主要表现在以下几个方面:

首先,我国企业普遍存在股权高度集中,一股独大的现象严重,放大了提供虚假公允价值信息风险。在我国很多公司带有家族企业的特征,董事会成员以及公司高管之间存在密切的关联关系,实际控制人、监督权、决策权都由一人掌握,治理问题严重。据夏颖统计,截止到2012年,所有在深圳创业板上市的325家民营企业,至少96 家企业的实际控制人的控制权大于50%,且拥有公司50%左右的所有权,约占所有民营企业的29.5%[11]。其次,独立董事薪酬低,缺乏激励作用,不能对会计信息(尤其是公允价值会计信息)的质量和透明度实行应有的监督。在利用公允价值进行盈余操纵的多数案例中,独立董事对企业有违会计信息透明度的决议都发表了无保留意见,对管理层利用公允价值进行盈余操纵的行为视而不见,独立董事制度流于形式。

(三)公允价值自身存在的问题

1.第三层级公允价值会计信息相关性和可靠性较低

由于市场环境和公允价值估值模型的应用条件都不成熟,在实际操作过程中依据三个层次确认公允价值并不容易,我国对于采用公允价值层级理论,尤其是第三层级一直怀谨慎态度。邓永勤,康丽丽研究表明,从level1到level3,反映的公允价值信息的相关性逐渐减弱。同时,公允价值计量依赖的变量也逐渐增多,其可靠性自然受到质疑,投资者赋予的参考比重也相应降低[12]。安然、银广夏等众多案例都证实,第三层级的公允价值会计信息质量较差,其计量结果导致企业虚增盈余、过度消耗和疯狂扩张等行为,必将导致会计信息失真。因此,在我国无论金融危机是否消除,第三级估计都是不必要的:如果市场正常,一、二级估计足矣;如果存在经济危机,可观察输入值已难以寻觅,第三级估计更加称不上“公允”二字[13]。

2.公允价值的估值可操作性差

当市场不再活跃时,一些资产、负债的公允价值计量由第一、二层次转至第三层次,转而采用估值技术而非市价来计量。我国目前的经济和制度环境下,公允价值估值技术的可操作性还存在很大的问题。一方面,CAS39对公允价值的估值技术并没有具体的规定,作为经济人的企业会基于自身利益任意选择估值方法确定公允价值,不同的估值技术得出的结果未必相同,需要进行进一步的主观选择,加大了估值的操作难度和不确定性。另一方面,估值不完全是艺术也不完全是炼金术,而是一个金字塔,考虑了普遍的基本经济学原理,如供给、不足、需求、替代和效用的专业判断,因此,估值方法取得的公允价值带有较多的主观因素,如运用收益法中的现值技术,未来现金流量的金额、时间和折现率均需要会计人员进行判断,容易形成操纵利润的嫌疑。

三、我国推广公允价值应用的对策建议

(一)逐步构建基于公允价值的会计理论体系

我国现行的基于历史成本原则的会计理论体系,实际上是混乱而自相矛盾的。笔者倾向于认为公允价值是一种复合计量属性,它与其他计量属性是包含与被包含的关系,我国现行准则将五种计量属性并列,是掩盖了主、次之分。

公允价值会计从真实反映的会计目标出发,是对我国现存会计理论体系的颠覆,能够解决“会计目标要求决策有用与历史成本只能满足可靠性”的矛盾和尴尬。公允价值会计理论体系与公允价值会计实践互动共生,我国应致力于构建以公允价值为主体的会计理论体系,用以指导公允价值会计的具体实践。首先应做到,将会计的重心回到计量上来,从真实反映的会计目标出发,提供真实的计量信息,进而划分会计要素分类反映会计信息,以一个内部衔接、前后一贯的理论体系,确保公允价值会计的领导中心地位,满足我国经济发展的需要和会计信息使用者的需求。

(二)为公允价值的发展培育公平交易的市场环境

获得高质量公允价值会计信息的基础是活跃的市场环境,因此,我国应借鉴西方经验,创造公平、公正、公开透明的市场环境。继续深化经济的市场化程度,构建统一开放充分竞争的市场,有效控制资产价格泡沫的膨胀,积极培育和发展产品要素市场,维护公平竞争的市场秩序。

具体到市场参与者,应拓展信息使用者获得信息的途径,以逐渐减少信息不对称的情况,消除非理性的因素和关联交易,使参与者在充分熟悉情况的基础上对相关资产进行合理的认知。脱手价格方面,构建与国际接轨的资产评估方法体系,为企业取得公允价值提供一个可靠、经济的途径,便于市场参与者在计量日对资产、负债的未来现金流量形成合理的预期,形成一个较真实公允的市场价格。有序交易方面,不断完善各类要素市场的运作环境,如成熟的证券市场、生产资料市场和产权交易市场,创造符合多种类且非同质资产和负债要求的交易市场,保持一段时间内持续的、惯常的交易量和交易水平,以利于获得有效的公允价值。

(三)加快会计人才队伍建设

公允价值的确定有赖于高素质的会计专业人才。一方面,企业应紧跟时代的步伐和形势的发展,根据自身情况,有针对性地加大对公允价值理论和实践的培训投入,提升企业会计人员的专业素养,为企业运用公允价值营造有利的环境。某对外贸易集团公司在公允价值的具体实践中,在正式采用公允价值计量模式之前,对总公司45位会计人员实施了专门培训,并经过多次会议讨论严格划分了各个岗位财务人员的工作范围和职责权限,明确权责界限、定职定责。此外,集团与下属4个子公司的会计部门分别推荐一位会计人员,组成了公允价值会计联络组,以便定期交流和讨论公允价值运用的相关事宜,及时预防和解决公允价值会计实行过程中面临的难题,从而保证公允价值财务报告的真实可靠。另一方面,要注重守法和职业道德的教育,帮助会计人员树立正确的观念,促使其在进行公允价值估值的过程中坚守立场,避免利用公允价值进行盈余操纵的不法行为。

(四)完善我国企业的治理结构

合理的公司治理结构,有利于提高公允价值会计信息的相关性和可靠性;相反,若缺乏相互制衡的公司治理结构,公司管理层更有可能在利益最大化的驱使下利用公允价值盈余操纵提供虚假会计信息[14],因此,要发展公允价值会计必须致努力完善我国的公司治理结构。首先,要提高上市公司股票的流动性,使大股东之间能够相互制衡,遏制一股独大对公司的控制,为合理确定公允价值奠定市场基础。同时,完善二元制的决策和监督机制,明确划分股东大会、董事会、监事会、审计委员会和经理层各自的权利界限,股东大会是企业最高权力机构,董事会是公司治理的核心,经理层是董事会决策的执行者。其次,聘任没有关联关系的外部人员作为独立董事,并加强对独立董事的激励机制。建立起激励与约束相容的治理机制,有助于正确实施公允价值会计,发挥决策有用性功能。

(五)改进估值技术的可操作性和第三层级公允价值信息的质量

公允价值的第一级和第二级估计是中立、可信的价格,而第三级估计是主体按不可观察的变量自行决定的价格,难以称之为“公允”的价值。我国坚持与国际会计准则持续趋同,终止第三级估计从目前来看是天方夜谭,只好退而求其次,尽量不采用第三级估计,在不得不使用时,努力改善第三层级公允价值信息的质量。公司应在遵循成本效益原则的前提下,尽可能详尽披露第三层级公允价值计量所依据的假设以及价值的确认方法。拓展第三层级公允价值信息的披露范围,限制主观因素的发展空间,有利于增强公允价值会计信息的可靠性,为会计信息使用者提供客观公允的信息。

公允价值估值技术的可操作性,特别是现值计量的困难阻碍公允价值推广的瓶颈。针对市场中可观察输入值不足的问题,资产评估的专业能力将得到有效发挥,并以独立客观公正的评估专业服务增强可靠性。首先,我国应借鉴国际上的先进经验,致力于建立完善的资产评估体系,当然这是属于市场机制需要努力的范畴。其次,不存在可直接取得的市场价格时,需要大量采用收益法(尤其是现值法),因此应特别加强收益法的研究,比如为未来现金流量和折现率有关的市场信息建立数据库,作为会计人员判断的参考,尽量减少主观因素对估值结果的影响。再者,细化估值技术确定方法,准则中须明确使用现值技术的条件,以及未来现金流量和折现率的选择依据,避免不同估值技术和方法带来的模糊性。

四、结论与启示

在研究的过程中,发现公允价值应用中存在的这些问题,是有其内在一致性的,可以说是相互影响、互动共生。如图2所示,对公允价值面临的问题进行一个系统的分析。首当其冲的是会计理论体系,它作为一个总的指引规范着一切的财务会计事项,其内部存在的矛盾冲突,为公允价值的推广应用埋下了祸根。在公允价值应用的大环境下,由于非活跃市场成为我国应用公允价值的常态,很多资产、负债的价值由第一、二层次转至第三层次,转而采用估值技术而非市价来计量。而在运用估值技术的过程中,若公司治理结构存在缺陷,会计人员的职业道德将受到极大的考验;加之估值技术本身操作难度大,对会计人员的专业能力和综合素养要求比较高,这些因素共同作用导致公允价值会计信息难以获得,即便获得公允价值信息质量也无法保证。

图2 公允价值应用中存在的问题之间的相互影响

公允价值应用问题的解决也须形成一个系统。首先,会计理论体系是公允价值会计赖以存在的理论框架,其改进不是一蹴而就的事情,事实上,公允价值与整个基于历史成本的会计理论体系是存在根本矛盾的,但这是一项巨大的系统工程,目前能做的是从细微入手,步步改进。其他问题的解决亦是有章可循,应按合理规划的节奏进行。绑定理论认为处于透明度较高的市场上的企业,能够被迫适应较苛刻经济和法律机制的规范,从而主动改善公司治理水平,间接削弱控股股东的权利,提高会计信息质量,有效保护投资者利益。因此,市场是公允价值运用的关键,要实现向活跃市场的质的转变需要量变的积累,应在不断完善的市场机制和公司治理环境下,着手会计人才队伍的建设,严密第三层级公允价值信息的披露,从外部、内部和公允价值自身三管齐下,全面改善有估值和判断成分的公允价值会计信息的相关性和可靠性。

公允价值的研究已逾百年,我国正式引入公允价值也已将近10年。回眸此十年,虽然我国学术界和准则制定机构对公允价值的研究有了一定的研究成果,却仍然路漫漫其修远兮。笔者进一步分析我国应用公允价值在企业外部、内部和估值自身面临的诸多困境,并给出了浅薄的建议,希望对公允价值后续的研究和应用有所裨益。

[1]李红霞.公允价值计量问题的国际进展及其在中国应用的思考[J]. 会计研究,2008(10):18-24.

[2]张敏,简建辉,张雯,等.公允价值应用:现状、问题、前景——项基于问卷调查的研究[J].会计研究,2011(4):23-27.[3]杨敏,李玉环,陆建桥,等.公允价值计量在新兴经济体中的应用:问题与对策——国际会计准则理事会新兴经济体工作组第一次全体会议综述[J].会计研究,2012(1):4-9.

[4]会计研究编辑部.中国企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同路线图[J].会计研究,2010(4):89-90.

[5]李高波.公允价值计量准则( 征求意见稿)与现行准则的关系[J].财会月刊,2012(12):82.

[6]JAMES P. CATTY. The professional’s Guide to Fair Value: The Future of Financial Reporting[M].Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons,2012:9-14.

[7]胡庭清,谢诗芬.非活跃市场环境下公允价值计量相关问题研究[J].当代财经,2011(7):110-121.

[8]张敏,简建辉,张雯.公允价值应用:现状、问题、前景—项基于问卷调查的研究[J].会计研究,2011(4):23-27.

[9]财政部会计资格评价中心.2016年度全国会计专业技术中、高级资格考试有关问题答记者问[EB/OL].[2016-05-12].http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201602/t20160229_1796228.html.

[10]侯晓红,赵灵敏.公司治理对公允价值相关性的影响研究[J].工业技术经济,2012(12):121-130.

[11]夏颖.民营上市公司独立董事对内部控制环境影响分析——基于“万福生科”的案例[J].新会计,2015(2):40-42.

[12]邓永勤,康丽丽.中国金融业公允价值层次信息价值相关性的经验证据[J].会计研究,2015(4):3-6.

[13]葛家澍.公允价值会计研究[M].大连:大连出版社,2011:103-112.

[14]PATRICIA M. DECHOW, LINDA A. MYERS, CATHERINE SHAKESPEARE. Fair Value Accounting and Gains from Asset Securitizations: A Convenient Earnings Management Tool with Compensation Side-Benefits[J].Journal of Accounting and Economics, 2010, 49 (1):2-25.

(责任编辑:杨燕萍)

Research on the Application of Fair Value in China

Liu Fengling

( School of Economics, Fujian Normal University,Fuzhou Fujian 350108,China)

Based on the correct understanding of current research status and application status of fair value in China, the article discusses external and internal problems of the application of fair value in enterprise, as well as its own problems, and puts forward some strategies: build the accounting theory system based on fair value, cultivating the market environment of fair trade, accelerate the construction of accounting personnel, perfecting the corporate governance structure, and improve the operability of valuation techniques and the quality of the third level of fair value information countermeasures.

fair value; research status; problem; strategy

10.3969/j. issn.1672-7991.2016.02.021

2016-01-10 ;

2016-03-22

刘凤玲(1992-),女,湖北省襄阳市人,在读硕士研究生,研究方向为财务会计。

F230

A

1672-7991(2016)02-0116-07