企业精益管理推进过程的三方博弈分析

牛占文, 郭才才, 刘 凯, 荆树伟

(天津大学管理与经济学部, 天津 300072)

企业精益管理推进过程的三方博弈分析

牛占文, 郭才才, 刘 凯, 荆树伟

(天津大学管理与经济学部, 天津 300072)

针对企业所有者、精益咨询团队和企业员工在精益管理推进过程中,相互博弈造成精益管理推进效果不佳的问题,文章利用连续型动态博弈理论,在构建动态博弈模型的基础上,分析了企业所有者、精益咨询团队和企业员工在精益管理推进过程中的最优决策。通过分析,明确了精益管理推进过程中三方之间的相互作用关系,找出了影响精益管理推进效果的关键要素,为企业科学设计精益管理推进机制提供依据。

精益管理; 精益推进效果; 动态博弈; 最优决策

丰田生产方式的逐渐成熟以及日本企业在世界商业环境中的迅速崛起,展示出精益管理的科学性和先进性[1-2]。自20世纪70年代末,中国就已经开始引进精益管理指导本国制造业企业的生产管理问题,并为管理企业带来了显著的收益增长。然而,我国仍然有不少企业应用精益管理的效果不佳。

基于上述事实,越来越多的学者将注意力转向精益管理在企业中的推进问题。如Mathaisel提出精益推进过程分为5个阶段[3];Hodge等在此基础上又将精益推进过程划分为培养精益文化、实施精益技术和工具及实现持续改进[4];在精益管理推进的各个阶段中,最宝贵的资源是人,基于精益实施的复杂性和长期性,提出精益实施需要持续注入大量的人力[5-7],学者Tortorella和 Alagaraja等开始从个人、团队、组织和系统4个维度构建了精益管理实施过程模型[8-10]。国内方面,罗冠生等对上海汽车开展精益生产过程中对员工的要求和成果进行了介绍[11]。周武静等通过对精益生产实证研究,提出员工参与正向影响TQM/TPM,但对JIT的实施并没有直接的影响,需要通过TQM/TPM间接影响[12]。牛占文等在马斯洛需求层次理论基础上,通过验证分析构建了制造业精益生产管理实施过程中“人”的因素结构模型,并对该模型进行了实证分析[13]。

在精益推进过程中主要有3部分人员参与。企业所有者和企业员工是企业运营过程的重要组成部分,他们构成了精益管理推进过程的企业内部人员。在精益管理方面,企业内部显然存在知识不足的劣势,许多企业所有者已经意识到这种不足,有意识的引入精益管理咨询团队来弥补这种不足,精益咨询团队组成了精益推进过程中的第三部分。由此,企业运营发展中不得不委托精益推进团队进入企业来指导精益管理的推进。企业所有者、精益咨询团队和企业员工成为精益推行过程的相互关系方。目前很少有学者从精益推进的视角来考虑这三方的关系,从而造成精益服务的浪费,使得精益咨询团队和企业冲突不断,影响精益管理推进的效果[14]。这主要由于在精益管理推进过程中的相关方有着各自的利益诉求:一是企业所有者作为三方的主导方,力求企业利益的最大化,他们既希望员工能够从精益咨询团队那里学习到先进的精益管理技术来促使企业的长远发展,又将精益咨询团队视为企业改革的关键,希望他们能够不遗余力的为企业创造巨大利益,有利于企业在激烈的竞争中长远发展;二是精益咨询团队在精益管理知识上具有优势,除了考虑精益咨询项目的收益之外,他们又不得不依靠企业员工使精益管理推进得更加深入和全面,保证精益的推进效果,确保自身在精益咨询行业中的声誉;三是企业员工关注自身的经济收益和工作环境,他们一方面想向精益咨询团队学习,通过精益管理的推进来提升自我,同时在精益管理推进的过程中不能损害自身的利益。不同的相关方在不同的发展阶段利益诉求也有差异,这些相关方的利益诉求在现阶段中国的市场经济范畴下十分典型。企业所有者、企业员工和精益咨询团队在精益推进过程中是相互作用的利益综合体,他们之间的博弈关系影响着精益管理推行的效率和效果,如果不能有效的调节这三方的利益关系就很难保证精益管理的推进。博弈论是解释多方利益冲突的有效方法[15],因此,本文采用连续型动态博弈模型来描述精益推进三方博弈过程。另外,精益管理推进过程中涉及到多个博弈阶段,选择多阶段的动态博弈能够有效地梳理出精益推进过程中种种冲突的产生机理。通过对精益实施各方的利益诉求进行分析,建立三方效用函数,构建动态博弈模型,并求解三方博弈模型的子博弈精炼纳什均衡,分析诸多因素对于均衡的影响,从而找到精益实施困难的深层原因,设计有效的推进机制,以此为企业精益管理推进提供制度支持。

一、模型概括及相关假设

目前,精益咨询的模式一般是精益团队深入到企业内部诊断企业生产过程,帮助企业解决生产和运营中遇到的问题。在这个过程中,咨询团队与企业的员工相互配合,根据企业的具体状况制定相应的制度和标准(比如生产作业规格书,作业指导书等)以达到精益推进的效果。基于这些改善效果,使企业生产更加流畅和均衡,员工的工作更加紧张和连续,从而获得更多的收益,员工和精益咨询公司也将获得企业发展带来的额外收益。

为了便于对问题进行分析,作如下假设。

假设1:企业精益推进效果r跟员工参与程度r3与精益咨询团队的参与程度r2的乘积有关,即r=r2r3。

精益的推进效果是基于精益咨询团队和员工共同努力的结果,一旦一方拒绝参与则不能保证精益推进的效果,从而导致精益咨询项目的流产。

假设2:基于经济人的假设,员工在精益推进过程中主要关注自身利益。

假设3:第三方咨询机构主要关注公司声誉R、咨询费用P和参与项目的机会成本c2,即U2=U2(R,P,c2)=α2R+β2P-γ2c2。

假设4:企业所有者风险中性,单纯关注企业净收益,即U1=U1(π)=π-ns-P。

二、模型建立

1. 建立效用函数

根据前文的假设,建立员工、第三方咨询机构和企业所有者三方的效用函数。

企业所有者的效用函数为

U1=U1(π)=π-ns-P=(1-nk1-k2)(π0+qmtmr2r3)-ns0-P0

(1)

第三方咨询公司的效用函数为

(2)

员工的效用函数为

(3)

2. 动态博弈过程

在精益推进过程中,设定动态博弈顺序为:一是企业所有者确定员工从企业收益增长中获得的提成系数k1和咨询机构从企业收益增长中的提成系数k2;二是精益推进机构决定自身参与程度;三是企业员工决定自身参与程度。

3. 求解过程

该模型为连续型三阶段动态博弈模型,因此采用逆向求解法,求得子博弈精炼纳什均衡。

步骤1:由于员工决策处于动态博弈的第三阶段,因此首先通过对员工求解,得到企业员工的最优决策,从中分析员工的决策与各因素之间的关系。

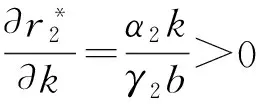

步骤2:由于第三方咨询机构处于动态博弈的第二阶段,因此将结合式(1)对第三方咨询机构决策进行求解,得到精益咨询团队的最优决策,即精益咨询团队采取的博弈行为。

步骤3:由于企业所有者处于动态博弈的第一阶段,因此将式(1)和式(2)带入企业所有者效用函数U1中,从而得到企业所有者的最优策略(应设定怎样的分配关系和固定收益),通过此策略使企业所有者的收益最大化。

步骤4:将企业所有者的分配策略结合,求解员工的最优努力程度。

步骤5:最后能够得到企业进行精益管理的最终效果。

4. 均衡分析

三、数据模拟

本研究的基础数据来自天津市某小型制造型企业精益咨询项目,以企业规模以及生产状况的数据为基础,进行数据的模拟。本研究主要侧重探讨精益咨询团队在对应不同企业的情况下,企业员工和精益团队的不同行为策略以及他们的行为对于精益项目实施的影响。自变量涉及企业的规模、企业现有的管理基础以及企业中不同岗位员工的工作性质,涵盖了企业生产的基本信息,基本包括了精益咨询团队前期诊断的主要方面。

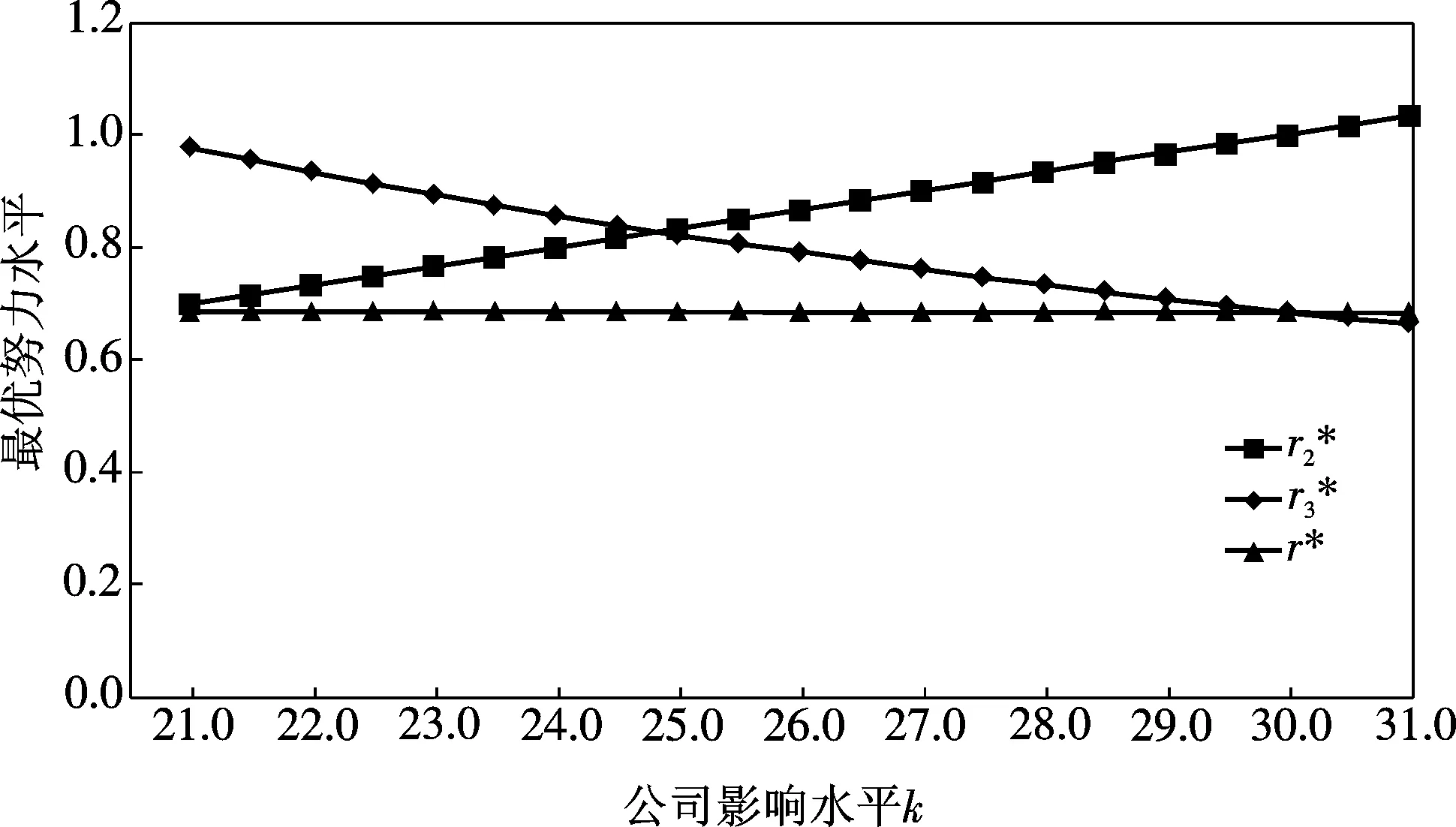

1. 企业影响力对精益推进的影响

以企业对咨询公司声誉的影响力水平k为自变量,模拟影响力水平不同的企业对企业员工和精益团队的行为以及精益推进效果的影响。变化趋势如图1所示。

图1 企业影响力对精益推进的影响

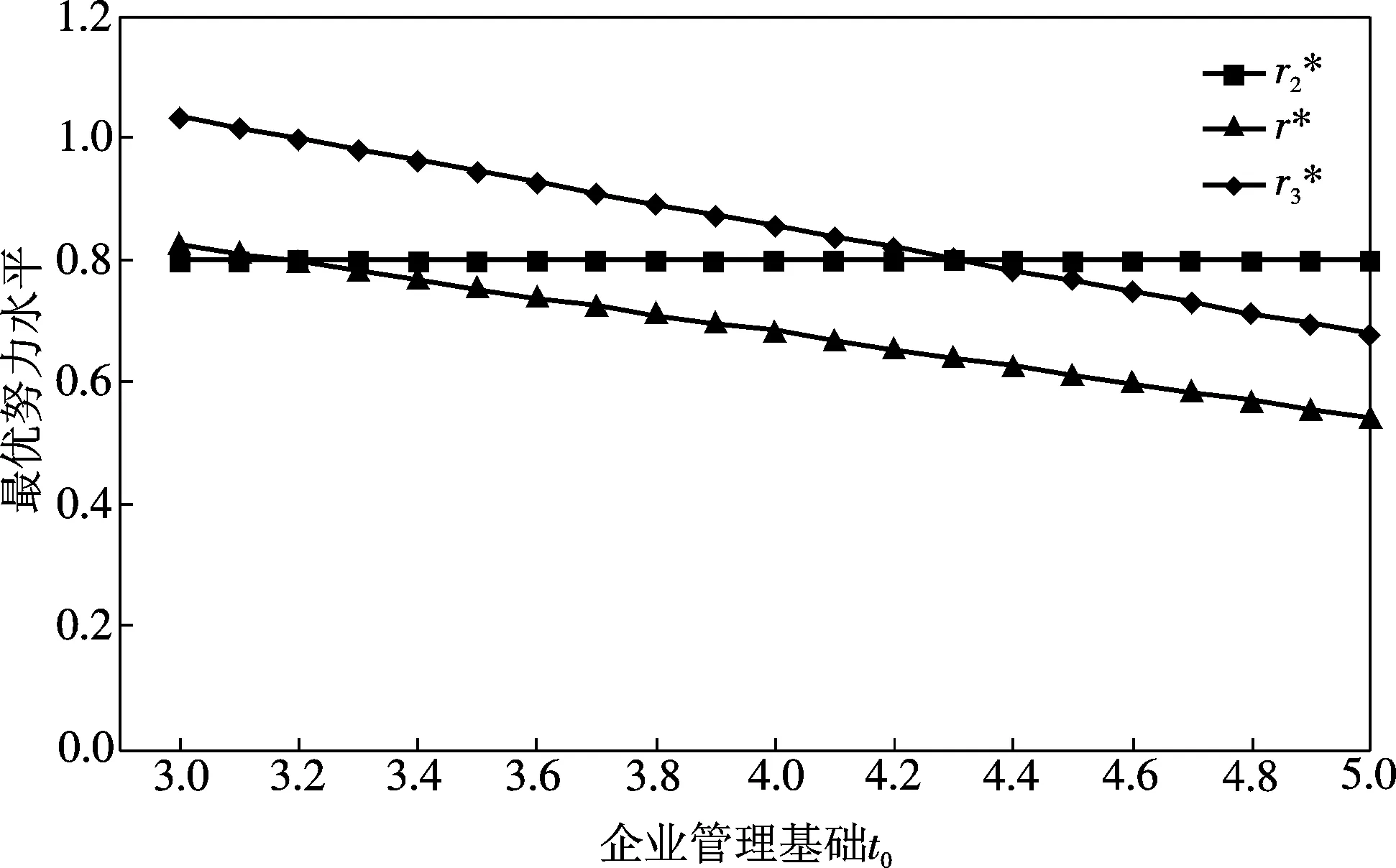

2. 企业精益基础对精益推进的影响

以企业的管理基础t0为自变量,模拟企业不同的管理基础对企业员工和精益团队的行为以及精益推进效果的影响,变化趋势如图2所示。

图2 企业管理基础对精益推进的影响

由图2可以发现,企业初始管理基础水平对于员工的努力和企业精益推进效果是负相关关系,企业的初始管理水平越高,员工在管理提升方面的行为表现越不配合,精益推行效果不显著。而相对于初始管理水平较低的企业,精益管理可以创造新的生产模式,员工的努力有成效,精益管理进程也就更加有效。

3. 工作性质对精益推进的影响

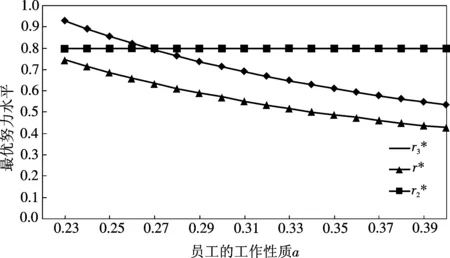

以员工的工作性质a为自变量,模拟企业不同的岗位性质对企业员工和精益团队的行为以及精益推进效果的影响,变化趋势如图3所示。

图3 工作性质对精益推进的影响

由图3可以看出,随着参数a增大,意味着工作的疲劳程度越大,由于精益推进带来的实际工作时间越长,对员工有强烈的负向作用。因此,导致员工的最优努力程度下降,企业的精益推进效果也随之下降。

四、结 语

本研究应用三方博弈的方法,分析精益管理推进过程中企业所有者、企业员工和精益咨询团队之间的利益关系作用机制,集中探讨在精益管理推进过程中三方的利益诉求对其行为的影响。研究结果表明:1)具有良好声誉的精益咨询团队为了自身在业界的声誉会更加努力的促成精益项目的完成,对于有员工监督的情况下精益咨询团队也会更加努力工作;2)企业自身的属性也会影响精益管理推进的效果,规模越大、基础管理越好的企业,精益管理推行效果相对不明显,当员工缺乏精益理念时也就很难参与到精益管理的推进中去,且工作劳动强度越大的员工越抵触精益管理。

目前的研究只是限于典型的生产制造型企业,不同的企业不同的发展阶段精益推进面临不同的问题,造成这些问题的原因也不一而足,本文只是限于企业追求利益最大化以及“经济人”的假设之下所做的探索。本研究还缺乏对于企业的所有者、企业员工和精益咨询团队利益诉求的多样性的探讨,这也是以后的研究方向。

[1] Morosan C, Taj S.The impact of lean operations on the Chinese manufacturing performance[J].JournalofManufacturingTechnology Management, 2004, 22(2):223-240.

[2] 牛占文,荆树伟.基于精益生产的制造业企业管理创新模式探讨[J].天津大学学报:社会科学版,2014,16(6):481-487.

[3] Mathaisel D F X.A lean architecture for transforming the aerospace maintenance, repair and overhaul (MRO)enterprise[J].InternationalJournalofProductivityandPerformanceManagement, 2005, 54(8): 623-644.

[4] Hodge G L, Goforth R K, Joines J A, et al.Adapting lean manufacturing principles to the textile industry[J].ProductionPlanningandControl, 2011, 22(3):237-247.

[5] Marodin G A, Saurin T A.Implementing lean production systems:Research areas and opportunities for futurestudies[J].InternationalJournalofProductionResearch, 2013, 51(22): 6663-6680.

[6] Lian Y H ,Van L H.Analysing the effects of Lean manufacturing using a value stream mapping-based simulation generator[J].InternationalJournalofProductionResearch, 2007, 45(13):3037-3058.

[7] Bhasin S.Analysis of whether Lean is viewed as an ideology by British organizations[J].JournalofManufacturingTechnologyManagement, 2013, 24(4): 536-554.

[8] Tortorella G L, Marodin G A, Fogliatto F S, et al.Learning organisation and human resources management practices: An exploratory research in medium-sized enterprises undergoing a lean implementation[J].InternationalJournalofProductionResearch, 2014, 53(13):3989-4000.

[9] Alagaraja M.A conceptual model of organizations as learning performance systems: Integrative review of lean implementation literature[J].HumanResourceDevelopmentReview,2014,13(2):207-233.

[10] Tortorella G L, Fogliatto F S.Method for assessing human resources management practices and organisational learning factors in a company under lean manufacturing implementation[J].InternationalJournalofProductionResearch, 2014,52(15):4623-4645.

[11] 罗冠生.试论精益生产方式与员工队伍素质的关系[J].工业工程与管理, 2000(1): 42-44.

[12] 周武静,徐学军,叶 飞.精益生产组成要素之间的关系研究[J].管理学报,2012,9 (8): 1211-1217.

[13] 牛占文,王 珂,左 斌.制造企业精益管理实施中“人”的因素因子分析[J].天津大学学报:社会科学版, 2012,14(4):289-294.

[14] Moffat J, Medhurst J.Modelling of human decision-making in simulation models of conflict using experimental gaming[J].EuropeanJournalofOperationalResearch, 2009, 196(3):1147-1157.

The Three Participants Game Analysis for the Process of the Enterprise Lean Management Implementation

Niu Zhanwen, Guo Caicai, Liu Kai, Jing Shuwei

(College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

To the problem of games among front-line employees, managers in the enterprise, and lean consulting team, which affects the process of the lean management implementation, the theory of continuous dynamic game is used to construct a dynamic game model, which is used to analyze the optimal decision of front-line employees, managers in the enterprise, and lean consulting team in the process of the lean management implementation.The interactions among the three participants are specified in the process of the lean management on the basis of analyzing.And the key elements affecting the process of the lean management are found.So, the foundation of designing scientifically the mechanism of lean management implementation for the enterprise is provided.

lean management; process of the lean management; dynamic game; optimal decision

2015-12-29.

牛占文(1966— ),男,教授.

C93

A

1008-4339(2016)06-494-05

通迅作者: 郭才才,gcc@tju.edu.cn.