海峡两岸农业科技协同创新发展的SWOT分析

林丽梅,陈爱丽,尤 伟,郑逸芳

(福建农林大学公共管理学院,福建 福州 350002)

海峡两岸农业科技协同创新发展的SWOT分析

林丽梅,陈爱丽,尤 伟,郑逸芳

(福建农林大学公共管理学院,福建 福州 350002)

梳理海峡两岸农业科技协同创新的意义,并对其内涵进行界定,同时,运用协同学和三螺旋理论阐述海峡两岸进行农业科技协同创新合作的理论依据,并结合理论与实践对海峡两岸农业科技协同创新发展进行SWOT分析,最后提出相应的针对性发展策略。

海峡两岸;农业科技;协同创新;SWOT分析

农业科技创新是农业发展的原动力,是实现农业生产高效、优质、生态、安全的重要保障。20世纪80年代以来,随着海峡两岸交流的不断加强,两岸的农业科技合作不断深入。两岸农业科技创新合作领域的不断深化也对创新合作主体、创新合作效益、创新合作模式提出了新的要求。2012年中央一号文件提出“完善农业科技创新机制,打破部门、区域、学科界限,有效整合科技资源,建立协同创新机制”的战略部署。农业科技协同创新已成为落实党的十八大精神和2013年中央一号文件中提出的“加快发展现代农业”的重要内容和战略举措。海峡两岸基于农业科技要素的整合目标,建立农业科技协同创新机制,对于提高农业科技成果产出和转化率、缩小农业发展差距、实现农业现代化而言意义重大。

1 海峡两岸农业科技协同创新的内涵

协同创新作为科技创新的新范式,能够顺应产业一体化、经济全球化的发展需要。疏腊林[1]将协同创新定义为企业、政府、知识生产机构(大学和研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。科技协同创新,就是按照整合多方资源、发挥各方优势的原则有机组合各个创新主体部门,以保证科技创新投入的有序化和产出的最优化,并构建能够根据外部环境变化动态调整各主体的组织体系,以维持持续稳定的生产过程。

主体的多元化是我国农业科技创新的重要特征,建设多主体协同推进机制成为发展现代农业的必然选择。2015年,农业部《关于深化农业科技体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的意见》提出“要强化农业科技协同创新,加强农业现代化建设”。农业科技协同创新是解决农业科技资源分散,破除农业创新主体间壁垒的重要途径。袁宇[2]认为,农业科技协同创新应强调通过不同形式将农业全链条发展中的多元主体联合起来,实现创新资源整合、多主体优势互补、专业协作,达到从原始创新到中试、转化和应用的集成化创新。王燕[3]认为,农业科技协同创新是在一个协同创新环境形成的前提下,涉农企业、农户、高校和科研机构等创新主体相互协调,以实现农业科技有序协同地产出以及产业化。张晨等[4]认为,农业科技协同创新的一般架构由政府、农业企业、农业教育培训机构、农业科研机构、农业科技中介机构和基础设施等组成。

海峡两岸农业科技协同创新是区域性的农业科技协同创新活动,其本质与农业科技协同创新一致,是指以农业科技知识增值为核心,形成以海峡两岸的企业、高校、科研院所、政府、推广机构、农户等为多元创新主体的协同互动的网络创新模式,通过解决海峡两岸科技资源分散和科技创新实体间彼此封闭的问题,实现科技资源和要素的有效汇聚,整合互补性资源,实现优势互补,协作开展技术创新和技术成果产业化活动。

2 海峡两岸农业科技协同创新的理论基础

协同学是研究系统各部分之间如何协同工作的一门理论科学,是系统科学的理论分支。20世纪70年代,物理学家哈肯创立了协同学理论。该理论的核心价值在于将具有不同利益诉求的政府、企业、高校三个主体统一起来,推动生产领域、知识领域和行政管理领域三者之间的合作,促进区域创新、产业发展和经济增长。三个创新主体之间形成以沟通为核心的网络合作关系:(1)高校作为科技研发活动的主力军;(2)企业与高校紧密合作,实现科技成果产业化,同时根据市场需求,引导高校科研活动;(3)政府为科技创新活动提供良好的发展环境、政策支撑、资金支持等,实现制度安排和环境优化的供给。此外,20世纪90年代中期,在三螺旋概念的基础上提出了官、产、学三螺旋理论,并用该理论解释知识经济时代背景下政府、企业、高校之间多重、复杂的新型关系。即:作为制度环境创新的三大要素,政府、企业、高校根据市场需求联结起来,在长期的契约关系和非契约关系下的交流互动过程中,形成三种力量交叉螺旋上升的关系。简言之,三螺旋模式是以提高整体创新实力为目标,围绕政府、高校、企业三者之间的互动合作关系,加强三者之间的交流与协作,发挥各自作用,提升创新能力。

海峡两岸农业科技协同创新过程中,涉及的核心主体是政府、企业和高校,在创新系统中各主体作用的发挥是提高创新成果产出、推动产业化发展的重要保证。通过制度安排和结构设置,各个主体基于功能结构和资源要素的不同形成两两之间相互联系的合作关系,以追求科技经济发展为共同利益,打破主体间的壁垒,实现彼此之间的协同。

3 海峡两岸农业科技协同创新发展的SWOT分析

SWOT分析法最初被运用于企业战略决策分析。随着其应用领域的不断扩大,SWOT分析法成为对复杂组织或事务系统所面临的内外部条件进行综合和概括,进而分析系统发展所拥有的优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)以及面临的机会(Opportunities)和威胁(Threats),并据此制定出利用优势、把握机遇、避免劣势、规避威胁等发展策略的一种方法。海峡两岸农业科技协同创新发展作为一个适应两岸农业发展需求的复杂创新系统,有必要通过运用SWOT分析方法对农业科技协同创新发展中的内外部条件进行综合梳理,分析发展过程中的优势、劣势,以及面临的机会和挑战,并据此提出相应的发展策略选择。

3.1 优势分析

3.1.1 农业科技互补合作空间大 根据要素禀赋理论,双方的要素禀赋差异是其形成分工合作、达到“双赢”效果的基础。近三十年来,海峡两岸在农业科技领域合作所取得的显著成效已经证明两岸农业之间存在着较强的互补空间。而如今,相较于台湾农业在资金、技术上的优势,大陆农业在持续推进农业科技进步和资金密集型现代农业的发展过程中仍然保有劳动力、土地要素等方面的优势。相比于早期与台湾农业科技合作中的直接技术和资金引进,近几年大陆在农业技术上的进步和土地、劳动力方面的比较优势为二者开展农业科技协同创新合作提供了广阔的空间,拥有着巨大的潜力。进一步观察海峡两岸所处的农业发展阶段和科技布局差异可知,大陆形成以基础研究为主的“科研型”农业技术研发体系,而台湾则形成了“开发型”的农业技术研发体系[5],即台湾在农业科技推广应用方面领先于大陆,而大陆则在农业科技基础研究方面领先于台湾。科技布局和研究开发领域的差异也为两岸进一步开展协同创新合作提供了可能性。除却农业技术本身,台湾先进的制度资源和管理理念在大陆培育新型农业经营主体、促进现代农业建设中也有巨大市场。然而,台湾农业也面临着结构转型升级的压力,需要继续将具有比较优势的资本、劳动力和土地要素转向资本、技术密集型的高附加值农业上。以上分析表明,海峡两岸农业发展阶段的差异、农业资源禀赋的比较优势、农业科技研发体系与农业发展转型需求的互补性将成为两岸农业科技进一步开展协同创新合作的现实基础。

3.1.2 农业科技合作基础牢固且成效显著 自20世纪80年代开始,海峡两岸的农业科技合作交流已使得台湾大量的农业技术、资金、管理经验和方法流入大陆,通过设立海峡两岸农业合作试验区、台湾农民创业园来引进台资台商,并出台相应的规范政策措施,两岸农业科技合作已基本形成一个良好的格局。截至目前,大陆已批准和设立9个海峡两岸农业合作试验区、29个国家级台湾农民创业园,遍及大陆14个省区市。农业科技合作领域涉及农业优良品种的引进、先进农业技术的研发和合作、农业科学技术的交流合作,以及前沿的农业科技合作平台的建设。此外,海峡两岸在农业科技合作基础不断夯实的同时,合作成效也进一步凸显,主要体现在传统产业品种结构的优化、产业化经营水平的提高、相关产业的技术升级、外向型农业的发展,以及向现代化农业的逐步过渡。新型的生物科技将在农业中得到应用并成为提升农业竞争力的重要手段,而两岸农业在这方面的合作尚且较弱。此外,“大农业”、“多功能农业”等发展趋势也为海峡两岸的农业科技创造了进一步合作的空间和机会[6]。海峡两岸农业科技合作的牢固基础以及由此取得的突出成效为实现更深层次、多主体、多层面的协同创新提供了基础条件。

3.1.3 海峡西岸经济区农业合作先行优势 2009年5月国务院发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》赋予海峡西岸经济区先行先试政策。基于与台湾合作交流的特殊政治意义,福建对台湾的系列政策同样具有明显的特殊意义,而农业科技合作作为海峡两岸合作交流的核心领域,其政策先行优势更为突出。福建省作为海峡西岸经济区建设的核心区域,2011年海峡两岸农业合作实验范围已扩大至全省,是目前拥有台湾农民创业园区最多的省份,海峡两岸农业科技合作及其对台相关政策也较多集中在该省。《意见》明确规定福建在对台农业合作中可以采取更加灵活开放的政策,以要求扩大示范和辐射作用范围,目的在于促进对台农业资金、技术、良种、设备等生产要素的引进和合作[8]。依据上述原则,针对农业科技领域,福建出台了首部对台农业合作的地方性法规——《福建省促进闽台农业合作条例》。该条例在进一步规范台湾农民创业园的设立程序,加强对创业园的资金、用地安排和制度服务等方面支持的同时,规定台湾可依托农业科技合作项目在本省设立农业科技研发、推广机构,台湾同胞可以依托其所在企业、教学科研机构在省内开展农业科技合作研发工作。可见,政策先行无疑为海峡两岸开展农业科技协同创新合作提供了关键支撑。

3.2 劣势分析

3.2.1 大陆投资环境建设存在滞后问题 农业投资项目是海峡两岸开展农业科技合作的重要载体,而目前大陆投资环境建设相对滞后,主要表现在投资软环境与硬件设施建设两个方面。一方面,大陆行政管理体制中存在着政府职能定位及部门职责界定不清晰,且以台湾农民创业园为主的对台沟通协调机制不完善等问题,导致部分对台优惠政策无法落实,政府服务缺位、越位现象频发,从而给予台商留下“大陆重视招商、轻于安商,重视引进、轻于服务”的不好印象,在一定程度上影响了农业科技合作的推进。另一方面,金融扶持不足、土地资源获取困难,以及交通、水利基础设施建设滞后等也是当前两岸开展农业项目合作中面临的关键问题,这些原本优越的要素禀赋条件却因滞后的管理配套问题成为开展农业科技协同创新合作的障碍。

3.2.2 台湾当局的政策严重制约了农业科技协同创新 虽然两岸农业已历经了近三十年的合作,但出于政治和市场等多方面因素的考虑,台湾当局在两岸农业合作方面仍然存有较多的顾虑,先后出台了一系列的政策性规定[8]。例如,在出台的《大陆地区从事农业投资或技术合作之审查原则》中规定:禁止对台湾地区安全或经济发展有重大负面影响的农产品及与其生产相关的科技的交流与合作。在《大陆地区专业人士来台从事专业活动许可办法》中规定:大陆地区科技人士申请来台参与科技研究者,停留不得逾一年。在《大陆地区科技人士来台从事研究许可办法》中规定:大陆地区科技人士来台从事研究,“国科会”得限制其人数等[9]。此外,台湾地区还禁止将研发的优良品种、种苗与技术输出到大陆,致使农业科技与种源交流落后于产业需求。对此,如何破除台湾当局的保护性政策限制,是实现海峡两岸农业科技协同创新合作中强调的多主体、多要素、多层面互动合作的关键。

3.2.3 两岸农业科技合作制度对接存在体制障碍 一方面,大陆分散的小农经营特征对两岸农业科技合作成果应用推广的制约已然被人们所意识。大陆日渐推行的土地确权、登记、流转制度是削弱这一制约的关键所在,但其难度之大、实现过程之久可想而知。因此,在很长一段时间内,耕地零碎分散、小规模经营、农户科技投入积极性不高等对两岸农业科技合作成果转化的阻碍仍然存在,进而影响了两岸农业科技协同创新合作的互动与对接。另一方面,海峡两岸经济体制存在根本性的差异,使得共同经贸立法的形成和直接沟通渠道的构建难度较大,而这两项工作恰恰是突破两岸农业科技创新合作僵局的关键。正是由于体制的根本性差异,多年来两岸农业科技合作仍停留在直接的技术引进、高端设备的购买、种养技术的学习模仿,以及参观访学、学术交流、科技产品展示等层面,缺乏实质性的深入合作[15]。此外,海峡两岸农业科技合作还面临着如何加强台湾农业技术的知识产权保护、原产地认证、技术标准等问题[7]。

3.3 机会分析

3.3.1 大陆农业产业转型升级战略机遇 中央一号文件连续13年聚焦三农问题,农业产业转型升级、现代农业建设将是“十三五”规划中的重要任务。稳步推进以家庭联产承包责任制为基础的土地流转制度,加大农业科研和推广投入,完善农产品流通体系,加快培育新型农业经营主体(以发展特色农业、重视科技创新、提高农产品附加值、提升农产品市场竞争力)等一系列措施都是现阶段大陆农业产业转型升级的重要发展战略。同时,市场竞争机制下,以“大农业”发展观念延伸农业的产业链、丰富农业的价值链等现代农业发展方式成为实现两岸农业科技进一步深化合作的客观条件。此外,随着新型城镇化的不断推进,农业产业的生存功能逐步淡化,体现出集生存、休闲、旅游等多功能于一体的产业发展态势。大陆推进多功能现代农业的发展战略与台湾的休闲、观光农业发展优势高度吻合,成为新的战略发展机遇[6]。由此,在大陆农业产业转型升级的战略部署下,两岸农业科技将存在着更多、更深入的合作契合点。

3.3.2 台湾农民来大陆创业的意愿不断增强 目前,台湾市场趋于饱和、大陆社会经济发展势头强劲是两岸开展农业合作的事实背景。为推进两岸农业合作的进程,近年来,大陆连续出台了包括部分台湾农产品零关税、扩大市场销售等惠农、惠台的政策措施,并加强台湾农业合作试验区和台湾农民创业园等平台的构建。这些政策措施对吸引台湾涉农企业和农民起到了积极的作用。福建农业信息网公布的数据显示,2014年,福建省新批台资农业项目35个,合同利用台资1.1亿美元。全省累计批办台资农业项目2509个,合同利用台资34.8亿美元,实际到资19.6亿美元,农业利用台资的数量和规模继续位居大陆第一[16]。此外,两岸“大三通”格局的形成,台湾岛内农产品市场持续开发、土地及劳动力成本不断攀高的形势,使得台湾农民来大陆创业的意愿不断增强,台湾农民来大陆经营农业即将成为一种常态,这就为开展两岸农业科技协同创新合作提供了良好的客体基础[6]。

3.4 挑战分析

3.4.1 海峡两岸存在的不稳定政治因素 海峡两岸政治局势近年来得到较大缓和,经贸合作正逐步实现正常化。但是,两岸政治关系始终没有得到根本解决,台湾政党的轮替在一定程度上导致了台湾地区的政治不稳定,与大陆地区的合作发展也因而成为不同政党间党争的主要内容。可见,台湾当局政治的不确定性是影响两岸关系发展和经济贸易合作的重要因素[9]。2016年1月以蔡英文为首的“远大陆”民主进步党在新一轮地方领导人竞选中获胜,这就增加了两岸局势的不确定性,也对海峡两岸农业科技协同创新形成了巨大挑战。但与此同时,海峡两岸合作交流的大趋势已然形成,农业科技协同创新在面临挑战的同时也成为了维系和推进两岸交流合作,乃至和平统一的重要手段。

3.4.2 协同创新主体利益关系复杂 海峡两岸农业科技协同创新是一项复杂的系统工程,其中涉及多类创新主体,包括双方政府职能部门、科研院所、涉农企业以及分散农户,各类主体在农业科技协同创新过程中具有不同的目标函数,形成复杂的利益关系,在当前利益协调机制尚且不够完善的情况下,各主体在追求自身利益最大化的行为动机下必然产生目标和方向的冲突。台湾政务管理部门希望将岛内劳动密集型、土地密集型等农业产业转移至大陆以降低该类企业的生产成本,但又不愿意将相应的核心技术随之转移至大陆,由此出现了大量的限制性政策。台商企业则希望大陆政府部门能够给予最大的政策空间,享受优惠政策带来的最低的生产成本投入,以获取最大的经济利益。而大陆政府管理部门的目标则是吸引大型、先进且具有强大技术溢出效应的台湾企业,以期能够带来更多的资金、技术和先进的管理经验[10],从而带动农业产业的优质化发展。因此,如何制定有效的主体利益协调机制,实现合作利益共享成为推进两岸农业科技协同创新的重要任务。

3.4.3 其他区域发展竞争激烈 相较于拥有广阔腹地、起步发展较早的长江三角洲和珠江三角洲区域,以福建为核心的海峡西岸经济区表现出腹地狭小、市场容量有限、交通相对不畅、对外辐射能力差等特点。而除地理区位以外,在产业配套环境上,福建及周边地区也面临着工业基础比较薄弱、产业体系发育不完全、产业配套能力比较差等问题。在政策环境建设上,虽然海峡西岸经济区在对台政策方面具有先行优势,但也出现了政策制定不够完善、政策执行不够到位等问题。虽然福建的农业产业类型与台湾同质性较强,具备合作基础,但相较于中部粮食主产区,其耕地资源禀赋较差,相较于珠三角、长三角地区则是经济发展禀赋条件较差,因而在推广应用农业科学技术、实现农业科技规模效应方面处于弱势地位。此外,随着全国“大三通”时代的到来,台商出于对市场辐射能力、产业结构配套和经济腹地大小等因素的考虑,出现了更倾向于向长三角地区投资的趋势,台湾与大陆其他经济区域的合作格局随即出现,福建特有的对台区域优势也正逐步消失。

4 海峡两岸农业科技协同创新的策略选择

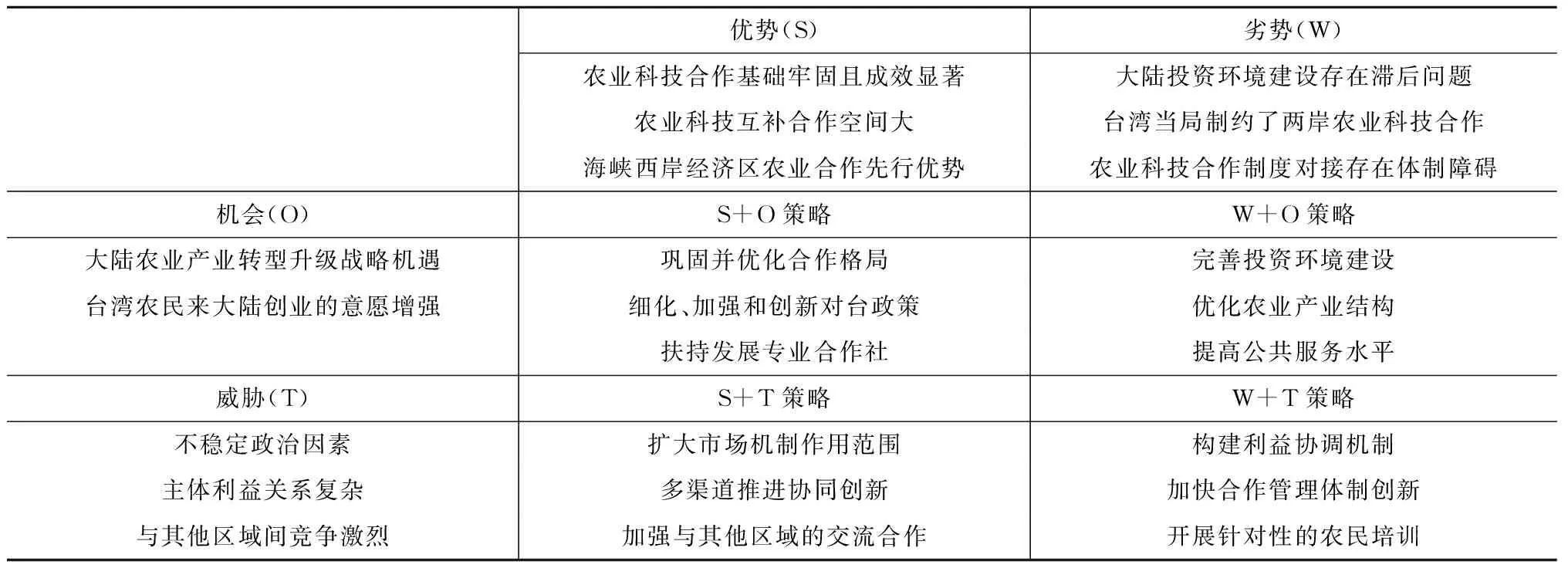

根据上述海峡两岸农业科技协同创新发展的SWOT分析,表1列举了依据海峡两岸农业科技协同创新发展的优势、劣势、机遇和挑战构建的交叉矩阵,得到SO(优势—机遇策略)、WO(劣势—机遇策略)、WT(劣势—威胁策略)和ST(优势—威胁策略)四类策略。其中,SO策略是充分利用自身优势,把握良好机遇进行迅速发展的扩张型策略;WO战略是指明确自身劣势,利用机遇消除自身弱势的扭转型策略;ST策略是指利用自身优势,消除或弱化威胁的多种经营策略;WT策略是指明确并减少内部劣势,规避外部威胁的防御型策略。

表1 海峡两岸农业科技协同创新的发展策略

4.1 SO策略——利用优势,把握机遇

在台湾农商保有较高热情的良好势头下,应进一步巩固和优化当前两岸良好的农业科技合作格局。充分利用大陆农业产业转型升级的战略机遇,细化和加强落实对台相关政策。坚持中央政府赋予的“同等有限,适当放宽”的对台政策优势,完善鼓励、保护台商投资的法规政策,对农业科技协同创新工作实施政府指导、民间推动、科技先行、优化服务、多主体互动的运行机制[11]。促进扶持大陆农业专业合作社,对接台湾农业科技发展中的组织化途径。

4.2 WO策略——避免劣势,把握机会

目前,两岸农业科技合作已取得较为显著的成效,但也存在投资环境建设滞后、台湾当局制度限制和两岸制度对接等问题,一定程度上制约了农业科技协同创新合作的进一步推进。为此,必须加快投资环境建设,提高公共服务水平,营造良好的台商投资环境,获取更大的台湾农业科技外部溢出效应。同时,加快推进土地流转制度,完善经贸合作立法工作,开展多渠道沟通合作以提升制度合作契合度,为两岸共同进行农业科技研发扫除制度障碍,实现无缝对接[12]。

4.3 ST策略——利用优势,规避威胁

为应对当前两岸农业科技协同创新发展的政治局势、利益关系协调和区域竞争威胁,大陆首先要“练好内功”,加快推进深化经济体制改革,发挥好市场竞争机制的决定性作用[13],在海峡两岸农业科技协同创新中注重扩大市场机制的作用范围,提高合作效率。此外,强化现有创业园、农业试验区在农业科技推广应用方面的示范辐射功能,利用政策先行优势、注重合作主体间的互动、不断创新合作渠道也将是规避威胁的重要手段。

4.4 WT策略——避免劣势,应对挑战

大陆在吸引台商投资中出现的软硬环境建设问题主要是因为大陆当前的行政管理体制中存在诸多错位、缺位和越位等问题[14],具体表现为管理部门职责不清、定位不明,遇事互相推诿,有利益时互相争抢等现象。鉴于此,应首先明晰职能管理部门的职责关系,完善必要的配套管理措施;其次,主体间的利益关系协调是影响农业科技协同创新成效的关键,因而要高度重视并强调各相关主体的互动合作,基于农业科技合作现状,建立并健全创新利益协调和共享机制。此外,通过兴办农业技术学校或强化农业推广机构的职能,落实和增强农民培训政策的精准度,提高农企及农户对新技术的需求和接受能力;并充分利用和发挥创业园、示范区在农业科学技术传播上的辐射作用,实现从技术应用主体和推广平台两方面双管齐下地应对挑战。

[1]疏腊林,危怀安,聂卓,等. 创新2.0视角下协同创新的主体研究[J]. 科技与经济,2014(1):16-20.

[2]袁宇. 青岛市农业科技协同创新发展中存在的问题及对策[J]. 农业科技管理,2015(3):14-17.

[3]王燕. 西部农业科技协同创新能力提升研究[D]. 重庆:重庆工商大学,2014.

[4]张晨,赵志辉,刘鸿艳,等. 外国经验对上海农业科技协同创新的启示[J]. 上海农村经济,2014(7):24-27.

[5]林萍萍. 福建省开展闽台高科技产业合作的SWOT分析[J]. 现代企业,2009(11):33-34.

[6]范维培,丁中文,黄献光,等. 创新海峡两岸农业科技合作机制的探索[J]. 中国农业科技导报,2004(2):62-65.

[7]林卿. 闽台农业合作:海峡经济区发展之先行[J]. 发展研究,2009(1):39-45.

[8]吴凤娇. 福建台湾农民创业园发展的SWOT分析[J]. 台湾农业探索,2010(1):8-14.

[9]邱生荣,朱朝枝. 闽台农业科技交流与合作的现状与对策研究[J]. 中国农村小康科技,2009(2):3-5,7.

[10]刘伟,潘扬斌. 加强闽台农业科技合作 推进农业产业化进程[J]. 台湾农业探索,2006(3):20-23.

[11]张金山. 闽台休闲农业交流与合作的探索[D]. 福州:福建农林大学,2010.

[12]郑清贤. 关于新形势下促进两岸农业深化合作的机制思考[J]. 台湾农业探索,2010(2):13-19.

[13]吴凤娇. 海峡两岸农业制度性合作模式探讨[J]. 台湾研究集刊,2014(5):28-37.

[14]董剑程. 闽台农业科技合作与转化的影响因素分析[D]. 福州:福建农林大学,2011.

[15]郑清贤. 深化两岸农业合作必须建立健全十大机制[J]. 湖南农业大学学报:社会科学版,2009(6):10-16.

[16]人民网. 2014年福建省新批办台资农业项目35个[EB/OL]. (2015-01-08). http://politics.people.com.cn/n/2015/0108/c70731-26349625.html.

SWOT Analysis on Collaborative Innovation of Cross-strait Agricultural Science and Technology

LIN Li-mei, CHEN Ai-li, YOU Wei, ZHENG Yi-fang

(SchoolofPublicAdministration,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou,Fujian350002,China)

s: The meaning of collaborative innovation of cross-strait agricultural science and technology was discussed in this paper and its connotation was scientifically defined. Then, based on the theories of synergetics and Triple Helix, the theoretical basis of collaborative innovation of cross-strait agricultural science and technology was elaborated. In addition, by combining the theory and practice, the SWOT analysis of collaborative innovation of cross-strait agricultural science and technology was carried out, and then the corresponding targeted development strategies were put forward.

cross-strait; agricultural science and technology; collaborative innovation; SWOT analysis

2016-01-27

林丽梅(1987-),女,博士研究生,研究方向:农村社会管理. E-mail:lin_limei07@126.com

郑逸芳(1960-),女,教授,研究方向:农村公共管理. E-mail:zyf7151@126.com

国家科技软科学项目(2014GXS4D115);福建省科技厅软科学项目(2014R0005);福建省科协重点项目决策咨询类(闽科协发学[2015]17号)

10.16006/j.cnki.twnt.2016.05.004

F323.3

A

1637-5617(2016)05-0017-06