地震科普教育体验方案制定初探

——以国家地震紧急救援训练基地为例

赵方 刘本帅 曲旻皓

地震科普教育体验方案制定初探

——以国家地震紧急救援训练基地为例

赵方 刘本帅 曲旻皓

我国是一个多地震的国家,进行地震科普知识的宣传已成为一项长期工作,越来越多的以防震减灾科普为目的的教育基地应运而生。为进一步加深受众群体对地震科普知识的理解,提高参观体验的兴趣与乐趣,笔者以国家地震紧急救援训练基地为例,通过问卷调查、个案访谈等方式对不同受众群体的需求进行分析,结合国家地震紧急救援训练基地参观体验项目,研究针对不同层次的群体设计相应科普宣传及体验方案,从而为地震科普教育基地的体验方案提供可依据的参考。

地震科普宣传 体验方案 抽样调查 问卷调查

引言

地震科普知识涉及较为广泛,国内各个地震科普教育宣传基地的讲解范本也不尽相同;但在参观讲解过程中,不同人群会对同样的体验项目表现出不同的关注点,也会对参观体验讲解有着不同的期待和理解,有的并未达到预期的效果。国家地震紧急救援训练基地作为全国第一座专业化的地震灾害紧急救援训练基地,已在专业救援队伍的培训方面居于国内领先地位,但在公众科普宣传及体验方案的制定上还未有专门的设置和分类。通过本次调查,我们将根据不同人群制定不同的参观体验方案,这不仅有助于提升参观者的体验效果,也将使参观讲解工作事半功倍。

1 国家地震紧急救援训练基地

1.1 训练基地概况

国家地震紧急救援训练基地(以下简称为训练基地)位于北京市海淀区,占地面积为129700平方米,现阶段建筑面积为17076平方米,其中训练场占地面积约20000平方米,地震训练废墟面积约6225平方米。训练基地建有国际先进水准的地震救援教学训练设施,主体建筑包括教学综合楼、模拟地震废墟、虚拟仿真馆及附属配套设施。同时,训练基地还建有可供社会团体参观体验的项目,可供参观体验的设施有救援队荣誉展列室、虚拟仿真4D动感电影、地震模拟废墟训练场(含斜楼)、训练装备库等。在救援队荣誉展列室,公众可在教官的讲解下,通过图片及展品了解中国国际救援队自2001年至2015年间参与的国际、国内救援的相关情况;通过观看基地及救援队宣传片,公众可了解基地的工作职能、救援队的基本情况等;在虚拟仿真馆,公众通过观看4D动感电影,亲身感受地震发生时的震感,并学习如何避震;在地震模拟废墟训练场(含斜楼),公众可了解建筑的震后型态,通过攀爬斜楼亲身体验房屋倾斜带来的眩晕感;在训练装备库,公众可观摩地震救援装备,包括搜索装备、破拆装备、顶撑装备、营救装备等八大类三百多种。截止到本调查之前,基地社会团体的参观体验方案未设定统一标准,在时间、体验项目及顺序上也未有明确分类。

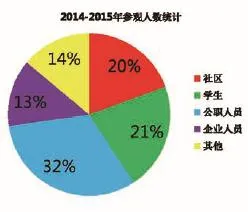

1.2 训练基地参观人员构成

自2010年国家地震紧急救援训练基地被认定为国家级防震减灾科普教育基地以来,每年训练基地接待参观体验人数高达上万人次。据统计,2014-2015年两年间,训练基地共接待参观体验者19289人次,主要包含社区、学生、公职人员、企业人员及其他(消防人员等专业人员)五类(见图1),其中公职人员参观人数最多,占两年中总人数的32%,其余团体的百分比分别为学生21%,社区(居委会)20%,企业人员14%,其他13%。

图1 2014-2015年参观人数统计

2 调查方案

2.1 调查对象及方法探讨

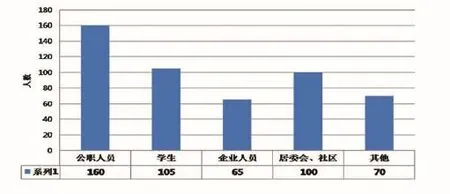

不同类别人群因为职业、社会角色不同,对事物的认知程度亦不同。笔者以前来训练基地参观体验的人员为调查对象,根据2014年及2015年数据得知,参观人员呈明显分层现象,人员主要来自社区、学校、国家行政机关、企事业单位等。因此,在调查过程中,本文采用分层随机抽样的方法,确定样本容量为训练基地全年参观人数的5%,即500人次,其中按照比例分层,参观体验人员中,公职人员160人次,学生105人次,社区100人次,企业65人次,其他70人次(见图2)。

2.2 调查问卷的设计

图2 职业分类

基于2014年及2015年训练基地参观体验人员数据,并结合训练基地参观体验项目及现有资源,设计了本调查问卷,问卷调查内容主要包括五个部分:参观人员对基地的了解程度、对基地的期许、印象深刻的体验项目、对参观时间的要求和对教官讲解内容的需求。设计完成后对问卷进行了试发放,后期根据试发放的反馈意见,对重点题目设置了排序,以便更好地了解不同人群对不同体验项目的关注程度,最终确定调查问卷。

3 抽样调查

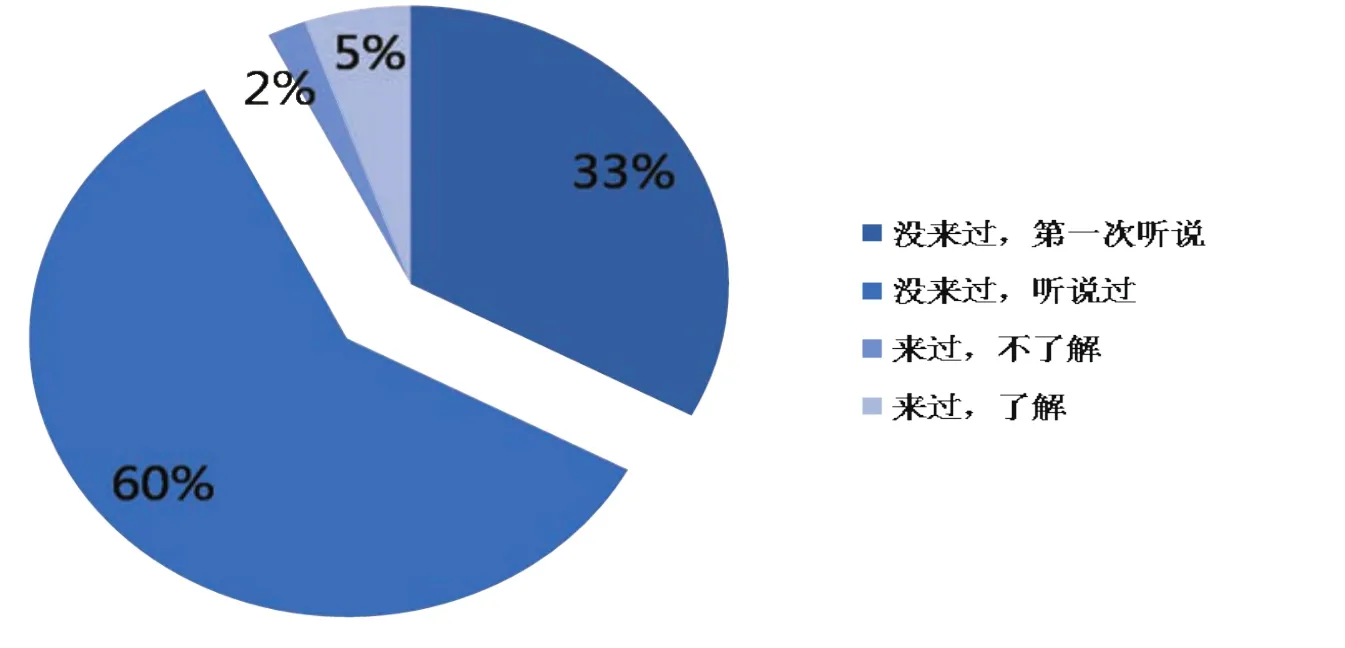

3.1 公众对基地了解程度的调查

调查结果:60%的人之前没来过基地,但大都从网络和新媒体上听说过,亦有33%的人在来之前不知道基地的存在(见图3)。

结果分析:国家地震紧急救援训练基地位于我国政治文化的中心--北京,且为我国第一座专业化的地震灾害紧急救援训练基地,但依然有33%的人不知道基地的存在,可见公

众对于身边的防震减灾教育的资源并不是很知悉,换言之,就是基地的宣传力度以及宣传方式还有待提升和拓展。

图3 对基地的了解程度

3.2 公众对不同体验项目及讲解内容期许的调查

调查结果:在对感兴趣的体验项目进行排序的调查中,企业人员、公职人员、社区人员及其他人员排序一致,为斜楼→4D动感电影→教官讲授的救援案例及自救互救知识→装备库。57.1%学生则把4D动感电影放在了第一、26.6%的学生把斜楼放在了第一位、8.5%的学生把装备库放在了第一位、7.8%的学生把教官讲解的救援案例及自救互救知识放在了第一位。

在对基地体验学习的期许的调查中,80%的人把学习避震逃生技能和自救互救知识作为他们来基地学习的最主要内容,除此之外,企业人员及社区人员把国家救援队、救援装备放在了第二位和第三位;学生把地震的破坏程度放在了第二位、救援装备放在了第三位;公职人员把国家救援队放在了第二位、建筑物的倒塌型态放在了第三位;其他人员把建筑物的倒塌型态放在了第二位、救援装备放在了第三位(见表一)。

在对教官的讲解内容需求的调查中,不同人员对自救互救知识、成功自救互救的案例、政府(救援队)应急预案与措施、地震名词和救援标识、地震成因、废墟成因的排序也有所不同(见表二)。社区人员及其他人员的排序一致,希望教官可以讲解自救互救知识、历次地震救援中成功自救互救的案例、政府(救援队)应急预案与措施、地震名词救援标示;企业人员的排序为自救互救知识、政府(救援队)应急预案与措施、历次地震救援中成功自救互救的案例、地震名词救援标识;学生的排序为自救互救知识、历次地震救援中成功自救互救的案例、地震的成因、政府(救援队)应急预案与措施;公职人员的排序为自救互救知识、历次地震救援中成功自救互救的案例、政府(救援队)应急预案与措施、废墟成因。

表一

表二

结果分析:所有的参观体验项目中,代入感、参与性强的项目更受到公众的欢迎,也最能调动公众的积极性,因此4D动感电影及斜楼是排在前两位的参观体验项目。结果同时也表明,不同人群表现出来的兴趣点也存在差异,对同一项目不同参与人员感受有所不同,这可能跟人员的年龄、职业和生活经验有关,可以根据不同参观群体制订更具有针对性的科普教育的体验方案。

3.3 参观花费时间调查

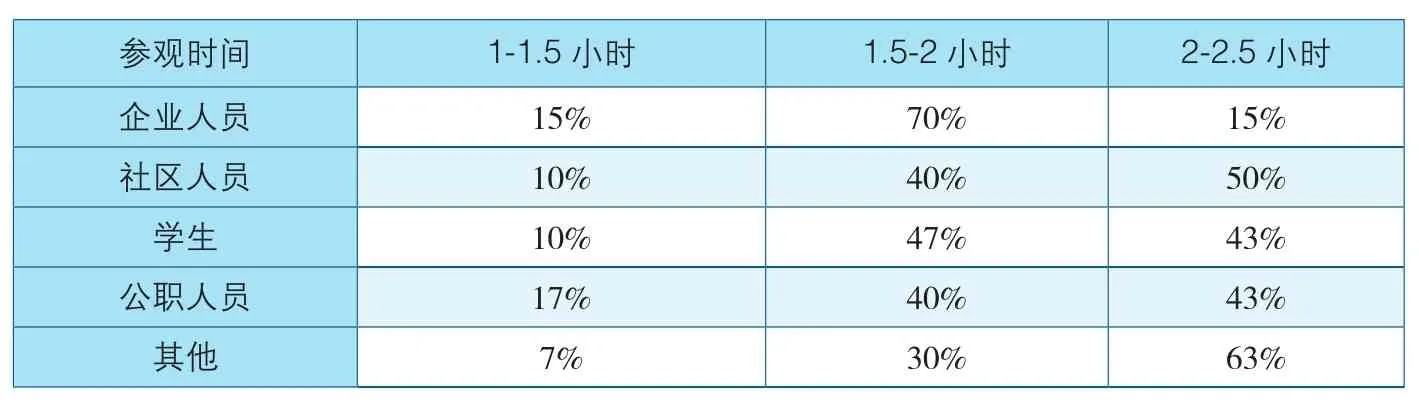

调查结果:对以上想要了解的项目,公众愿意为此花费的时间的调查中,总体来看,219人愿意花费1.5-2小时到基地参观,占总人数的43.8%;217人愿意花费 2-2.5小时到基地参观,占总人数的43.4%。按照不同人群分开来看,企业人员中愿意花费1.5-2小时学习的人数最多,占企业人员总数的70%;社区人员中愿意花费2-2.5小时学习的人数最多,占社区人员的50%;学生中愿意花费1.5-2小时学习的人数最多,占学生总数的47%;公职人员中愿意花费2-2.5小时学习的人数最多,占公职人员总数的43%;其他人员中愿意花费2-2.5小时学习的人数最多,占其他人员总数的63%,(见表三)

表三

结果分析:在日常的参观接待中,大部分公众也表现出了希望有更多的时间来学习体验,但在调查结果中显示,学生及企业群体给予的耐心是最少的,因此在方案的安排设计中,或者突出重点尽量精简时间,或者利用最受欢迎的体验项目来延长时间,以最大限度地调动他们的积极性,使科普教育效果达到最佳。

4 参观体验方案的制定

根据调查方案我们可以定性分析,针对不同的参与体验人员,同样的参观体验方案无法满足不同人员的需求。故以国家地震紧急救援训练基地为例,我们初步设想制定以下参观体验方案。

表四 方案一

表五 方案二

4.1 简约科普版 (方案一)

参观人员主体为学生。由于学生的生活阅历少、知识背景浅、耐性差,但其好奇心强、能动性大,所以参观方案仅需要讲解最基础的教育内容,可适当增加互动环节和体验环节。在体验项目的顺序安排上,也可将最受欢迎的项目排在最后,以调动学生的积极性。参观时间较少的企业人员也可使用此方案(见表四)。

4.2 科普版(方案二)

参观体验人员主体为公职人员、社区、企业人员其他人员。他们多为有组织的集体行动,时间充足,人员便于管理,所设计的参观体验方案内容较为丰富,讲解内容也可根据不同团队的关注点适当展开。此四类人群大多为成年人,较学生有良好的耐性,但体力上较差,因此在体验项目顺序上应按照地理位置进行安排(见表五)。

4.3 专业版(方案三)

参观人员主体为专业从事应急相关工作的公职人员、企业人员及社区管理人员。由于这类群体本身对地震科普知识较为了解,关注点一般在普通意义的科普宣传之上,且侧重于防震减灾政策、措施、预案等层面,因此参观项目最为全面,所设讲解内容也更加详细丰富,参观顺序按照地理位置进行安排(见表六)。

5 结语

本文以国家地震紧急救援训练基地为实例进行分析,是按照在基地

进行参观体验的项目及资源开展的调查,缺乏对其他教育基地的普通意义上的共性,因此,其他教育基地在制定相关的参观体验方案时,还需根据自身的资源和情况综合考量,以满足公众的需求、提升全民应急意识、更好地为防震减灾事业做出积极的贡献。

为此,结合国家地震紧急救援训练基地的实际情况,在防灾减灾宣传方面,我们提出以下初步建议:

5.1 防震减灾宣传要注重多样化

社会发展日新月异,科普宣传的方式也要与时俱进,在不丢失传统的宣传手段以外,更应结合新兴媒体技术,同时开展线上线下宣传活动,加强同各类媒体的沟通合作,在发挥主流媒体作用的同时,充分发挥网络、微信、微博、网络直播等的辅助作用,强化防震减灾宣传工作。

5.2 方案制定要注重个性化

如本文以上做的调查中显示公职人员、企业人员、社区人员、学生及其他人员对不同的体验项目表现出不同的兴趣点和认知程度。根据不同人群对防震减灾知识的不同需求,有侧重地分配和排列参观体验项目,把宣传教育做到因时、因地、因人而异,做到“私人订制”,才能使每个参与其中的人都能最大限度地获取防震减灾知识,有效地提高公众的应急避险能力。

5.3 防震减灾宣传要注重互动性与参与性

依据以上调查,最受欢迎的体验项目大多是互动性强、参与性强的项目,这些项目给参观人员留下了深刻印象的同时,也最大限度地发挥了科普基地的教育功能。在设计参观体验方案时,适当增加互动与参与性强的项目会提高讲解内容的趣味性,让公众参与其中,寓教于乐,公众也容易接受,更容易普及防震减灾的相关知识。

作者单位:中国地震应急搜救中心

[1]邹文卫,洪银屏,翁武明,林素菊.北京市社会公众防震减灾科普认知、需求调查研究.国际地震动态,2011(6):15-31.

[2]陈东柏,闫俊义.关于加强地震科普知识宣传的思考.今传媒,2010(9):177-178.

[3]韩渭宾.初涉地震科普宣传的几点体会.国际地震动态,2008(11):169.

[4]单修政,高文长.论地震科普宣传工作在防震减灾事业中的意义.高原地震,2013(1):53-58.