农村人民公社时期基本核算单位超支欠款问题研究

刘佐民

(唐山市路北区监察局,河北 唐山 063000)

农村人民公社时期基本核算单位超支欠款问题研究

刘佐民

(唐山市路北区监察局,河北 唐山 063000)

超支欠款问题,是农村人民公社时期在生产资料公有制为基础的计划经济体制下,受人民公社经济效益低下、民主管理的规定不能施行以及城乡二元结构等多种因素的影响而形成的。根据当时的时代背景和农业生产力发展水平,超支欠款问题是人民公社体制难以避免的,反过来这个问题又不利于人民公社的经济发展。文章对超支欠款问题的概念和发生的范围、程度以及当时的治理措施进行了论述,并对这个问题产生的原因及影响进行了分析。

农村人民公社;核算单位;超支欠款

近些年来,学术界对人民公社问题的研究不断取得新进展,出现了一些质量较高的专著和论文,但是,对诸如超支欠款、农贷情况等人民公社时期基本核算单位经营管理及经济核算领域具体问题的研究还相对较少。本文对那段时期超支欠款问题进行了研究,希望对拓展人民公社问题的研究领域有所裨益。

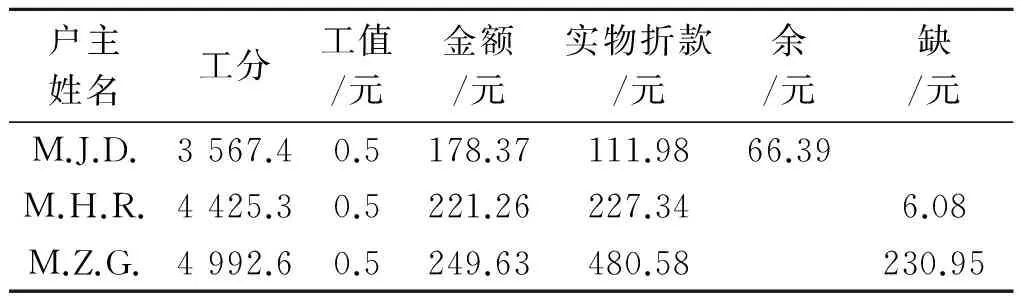

农村人民公社时期超支欠款指的是农村集体经济组织成员平时借支和预分超过年终决算分配而欠集体的款项[1]。在农村集体经济组织内,每个家庭是否超支是根据集体经营的结果以及社员家庭劳动状况两者结合起来而决定的。农村人民公社实行分红制度,社员在生产队一年的收入需要到年底才能知晓,平时,社员家庭所需粮食等生活资料主要是按人口分配,通过预分的形式从生产队取得。在年终决算时,社员家庭工分报酬大于预分实物折合的金额就可以分红,工分报酬小于预分实物折合的金额,就出现超支的现象;在年终决算时,如果社员的超支款不能及时偿付,这些超支款和社员们平时向生产队的各种借支款就被统计为超支欠款。下面以笔者到农村访谈时收集的原始资料简要说明社员分红及超支情况(见表1)。

表1 钱营人民公社N.M.Z.生产大队

资料来源:河北省丰南县钱营人民公社N.M.Z.生产大队第4生产队1978年账薄凭证。N.M.Z.生产大队,今为唐山市丰南区钱营镇N.M.庄。

表1中列举了某生产大队1978年3户社员的家庭收入情况。在年底收益分配决算时,这个队的工值(劳动日值)是0.5元,第1户家庭全年工分是3 567.4分,以10分为一个劳动日,也就是356.74个劳动日,全年工分收入即为178.37元,这个数额大于全年从生产队分配的粮油、蔬菜以及柴草等实物(折款)111.98元。因此,按照这个表提供给我们的信息,第1户社员家庭年底分红金额是66.39元,而另外2户社员家庭则都超支。

1 基本核算单位超支欠款的范围和程度

超支欠款问题在“高级社”时期就已经出现。1962年“农业六十条”颁布以后,农村基本核算单位一般为生产队,也有的地方把生产大队作为基本核算单位。从1962年到“文革”结束这段时间,从宏观范围内尽管历经几次清理整顿*“四清”运动和1971年中共中央82号文件《关于农村人民公社分配问题的指示》、1978年中共中央关于转发《湖南省湘乡县委报告的批示》等文件都涉及解决超支欠款的问题。1979年中共中央、国务院批转《农业部党组关于认真解决农村人民公社社员超支欠款问题的意见》的通知,进一步要求解决超支欠款问题。,但是超支欠款的数额、范围都呈逐渐增长和扩大的趋势。而“文革”结束后情况有所好转,到1978年底全国累计超支欠款总额比1977年减少了2 000万元[2]。

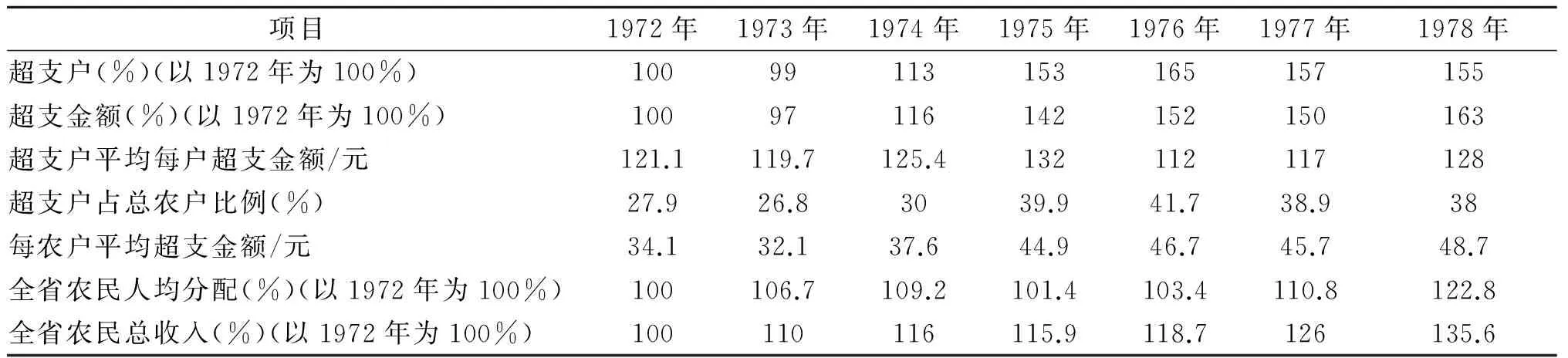

以陕西省为例,1964年根据金融系统对该省大荔、渭南、蒲城等6个县18个不同经济类型的生产队的调查结果可知,生产队社员超支欠款问题很普遍,有超支户超支金额达百元以上的情况[3]。另有材料显示,1972年至1978年,陕西省超支欠款的户数和超支金额都呈递增的趋势(见表2[4])。

表2 陕西省1972-1978年超支户情况统计

据有关资料显示,湖北省20世纪70年代农村基本核算单位超支户占总户数一般在30%左右,如1974年为28.66%,1975年为31.16%,1976年为27.72%[5]88。1979年至1981年,湖北省农村社员超支欠款总额逐年增多,在全国各省(区)、市超支欠款总额排序逐年上升,1979年4.05亿元,在全国居第五位;1980年5.15亿元,居第三位;1981年5.68亿元,居第二位。1979年山东省超支欠款数额也特别大,达到了7.21亿元,其后两年呈下降趋势,1980年6.58亿元,1981年5.79亿元[6]。

到1980年底,全国范围内,农村人民公社基本核算单位社员超支欠款74亿元,基本核算单位欠社员分配款达33.6亿元,基本核算单位向国家银行、信用社贷款132亿元[7]。

2 当时对超支欠款问题的认识和处理办法

从“四清”开始至“文化大革命”时期,政权机关、银行系统往往从阶级斗争角度认识超支欠款问题产生的根源,处理方法既有阶级斗争的措施也有经济措施,由于各地区生产发展的条件不同,产生超支欠款的直接原因和处理办法也会略有区别,有关调查资料常见于当时地方党政机关或者革委会的文件。本文简要介绍一下华北地区介休县(今介休市)的一些情况,以说明政权机关及银行系统对超支欠款问题的认识和处理办法。

据1970年介休县革委会转发中国人民银行介休县支行的调查报告,1969年底全县社队干部、家属在农村的国家职工和一般社员户总共有27 467户超支欠款,金额达557.47万元,这个数字相当于1969年全县生产队提留公积金的3倍多,银行、信用社贷款的7倍多。造成大额欠款的原因,除了生产上不去和有些社员户人口多劳力少以外,还有以下四方面的问题:(1)少数社员搞投机倒把和做私活,不积极参加集体劳动。如宋安大队社员李某某经常搞投机倒把,1967,1968两年才投工198个,欠款达1 332元。(2)社队干部特权借款现象严重。如吴家山大队革委会某负责人,利用职权在1969年春节前后两次借款40元,加之全家不积极参加劳动,欠款达1 352元。(3)国家职工不投资或少投资。以我们银行为例,27个家在农村的职工,就有15个骑着自行车或戴着手表,或用着缝纫机,甚至有的大兴土木修房盖屋,在队里却是欠款户。(4)不适当的预分、借支。有的队预分产品超过需要,让社员上市出售;有的对欠款户照顾过多,平时预分不按剩余劳动日而按实做劳动日计算,决算兑现时还要发过多的借款。如西宋丁大队,去年决算兑现时,每一欠款户,还按规定借到20多元现金,因此该大队虽生产较好,但欠款额很大,第三队有4户社员就欠到3 500元。生产(大)队由于以上大额拖欠,造成了严重的生产资金困难,有的队连国家分配的化肥也无钱购买,存款户兑不了现,既影响到农业增产又影响了社会主义的劳动积极性。对我县粮食过黄河实现农业生产大跃进和巩固发展集体经济危害极大。欠款不仅是一个经济问题,而且是经济领域里的阶级斗争。……因此,提出以下建议:一,各级革命委员会必须提高认识,把清理欠款工作当作当前狠抓经济领域阶级斗争和落实毛主席“自力更生”“艰苦奋斗”方针的重要内容,结合当前的“一打三反”运动,开展群众性的革命大批判,使广大社员和职工认识到交不交欠款,是热爱不热爱社会主义的问题,也是对伟大领袖毛主席忠不忠的大问题,因而要自觉地积极地交还欠款。二,各机关、企事业学校等单位一定要教育欠款职工,帮助定出交还欠款计划并监督实现,各级革委会成员更要斗私、批修,在交还欠款中起带头作用。在清理欠款中要突出毛泽东思想,以社会主义革命为重,对有自行车、手表、缝纫机等非生活必需品的欠款职工,应区别情况动员其处理交还欠款。三,对不积极参加集体劳动经教育却仍继续投机倒把和搞私活者,要采取措施严肃处理。对抵触清理欠款的社队干部和国家职工,要适当批评教育,情节严重的也应严肃处理。四,各生产(大)队要按照党的政策,建立严格的借支制度,没有特殊情况一般不予借支,日常生活困难可通过信用站贷款解决。商品性产品要集体交售国家或供销社,不能分给社员上市出售。五,对暂时无力交还欠款的贫下中农,要让他们体会到集体经济的优越性,从而发挥他们为革命种田的积极性,以搞好生产,逐步摆脱欠款*参见山西省介休县革命委员会文件【70】“介革字”第102号《关于转发人民银行介休县支行革委会‘关于干部社员拖欠生产队款项情况和处理意见的报告’的通知》。。

1978年底以后,党政机关、银行系统以及农经学者已开始从经济角度认识和解决超支欠款问题,这时期对超支欠款问题的认识和清理欠款的经验做法也多见于当时的经济类刊物,如:1979年农业银行旅大市(今大连市)甘井子区办事处《帮助社队清理欠款,壮大集体经济力量》[8]、1982年兰西县经管站《奋斗公社是怎样实现社员无欠款的?》[9]10。对问题的认识和清理欠款的工作经验,两地的做法也比较典型,在处理措施上仍然是以行政手段为主。到上个世纪80年代末90年代初,一些地方仍然在清理超支欠款,有的农村集体经济组织在清理、收回包括超支欠款在内的各类欠款时,已经考虑到“借助法律手段”解决这个问题了[10]。对于超支欠款这个“与人民公社体制相伴生的一种现象”,有学者认为“直到人民公社退出历史舞台,超支现象始终未能根本解决”[5]88。笔者也同意这种看法。

3 超支欠款问题长期存在的原因

从所有权关系来看,农村人民公社时期,农业生产资料集体所有制既不是一种“共有的、合作的私有产权”,也不是一种纯粹的国家所有权,它是由国家控制但由集体来承受其控制结果的一种农村经济制度安排[11]7,以土地为主的生产资料集体所有,呈现出所有权主体的多级性和所有权的不完整性、模糊性[12]。生产队的土地和资金等经济要素没有对象化到每位社员身上,甚至否定了作为农民自身劳动力的产权,生产队对生产要素的收益权也受到很大的限制。产权的弱化,导致在整个生产队范围内,不利于对追回各类欠款的激励,“怕得罪人”成为许多社队干部和社员对追回超支欠款不积极、不主动的原因。

从经济效益角度看,导致人民公社经济效益低下的原因是多方面的,但是对于社员的直接结果就是收益分配水平低,全国农村人民公社平均每人从基本核算单位分配收入,1962年46.1元、1965年52.3元、1976年62.8元、1979年83.4元[13],而且预分时分配的口粮、食油以及柴草等实物折款在其中所占比重还比较大。人民公社基本核算单位经济效益低下、劳动日值低是超支欠款问题产生的主要原因,中国人民银行介休县支行报告中提到的“生产上不去”也说明了这个问题。从生产队方面看,集体经济发展缓慢、社员劳动日值低就容易出现超支户,或者按人口平均分配实物比例大,也容易出现超支户。因此有些社队除粮、棉、油按分配办法进行分配外,其他实物一律按市场价格购买,以严格控制实物分配的方式防止超支问题的产生[14]。从社员方面看,人口多劳力少以及遇到疾病等原因造成在生产队挣得工分少的社员家庭往往会成为超支户。农村集体经济组织对于“困难户”通过照顾工分、适当减免超支款等方式给予照顾,但是在当时经济条件下,按规定能够受到上级和农村集体照顾的“困难户”比例不会太高,这也成为有些超支问题不易解决的原因之一。此外,由于生产队分配水平低、缺乏吸引力,促使一些社员尤其是农村“五匠”人员私自外出做零工、搞小生意,即便是在江浙地区,主要劳动力私自外出时间过长的社员户也容易形成超支问题[15];在生产队分配水平低的情况下,由于不善于持家,有的社员也会成为超支户。

从经济激励机制来看,集体生产的监管有效性是由监管者享有剩余权来保证的,当产权受到侵蚀时,剩余权激励机制势必受到削弱,因此,人民公社集体经济存在着对其管理者激励不足而导致的无效率问题[11]12-13。生产队干部主导着生产的全部过程并监督激励社员劳动,其德能勤绩与生产队经济效益密切相关。人民公社体制内对于生产队干部缺乏经济激励机制,而他们实际上又控制着农村经济剩余的生产和初级分配,在缺乏监督机制的环境下,出于个人私利的影响,这种基层监管权就容易畸变为监管特权,进而侵占集体利益,因此整个人民公社时期,生产队干部以权谋私的行为时有发生。一些地方的资料显示,社队干部存在超支欠款问题的比例较高,而且对社员产生了不良的示范作用[16]。当时黑龙江省兰西县奋斗公社(今兰西县奋斗乡)超支欠款问题产生的原因有六个方面,其中之一就是“谁当干部谁捞一把,强占、硬占造成了欠款”[9]19。

从监督机制来看,有关民主管理的规定不能施行,也导致超支欠款问题发生。尽管开展了整风整社、“四清”等政治运动来治理社队财务管理中存在的问题,但毕竟不是治本之策。“农业六十条”中有民主管理的原则性规定,但是并未得到有效施行,由于社员们的认知水平和当时的社会环境原因,人民公社内实行民主管理财务几乎是不可能的,尽管如此,凡是相对建立和实行了民主理财、财务公开制度的社队超支欠款问题就少。如1964年中共云南省委农村工作部对洱源县高家营生产队的一项调查显示,该生产队管理上实行“四账公开和五榜上墙”制度,而且关于借支方面规定:“社员借支5元以下队长批准,5-10元队委会批准,10元以上社员大会批准。干部借支5元以下由社员大会批准,5元以上社员大会通过,公社批准。”此做法在很大程度上堵塞了财务管理上的漏洞,也防止了队干部特殊化问题的产生[17]。

从家庭副业收入来看,对社员的家庭副业限制过多,也间接导致社员超支欠款问题产生。“农业六十条”规定社员的家庭副业“是社会主义经济的必要的补充部分”,自留地或者其他家庭副业的经营往往具有一定商品生产的因素,是社员家庭开支的一个来源。如果通过家庭副业能够有些收入积累,就会减少那些纯社员户在遇到结婚、疾病、建房等事情时向生产队借款、借物的可能;还有就是一些老弱病残户,他们可能无力到地里干农活,但是却可以在家里从事适当的副业劳动,有了些许收入就可能超而不欠。早在“四清”运动开始后,一些地方的社员家庭副业政策就出现了偏离“农业六十条”的情况,“文革”期间的“割资本主义尾巴”,首当其冲就是社员的家庭副业。“文革”结束后,1978年至1982年农民家庭年度副业纯收入在年度纯收入中所占比重逐年增加。

从户籍制度来看,户籍制度不仅限制了农村剩余劳动力的转移,也限制了城乡之间人口的合理流动。为了巩固农村集体经济,集中有限资源实现国家工业化,早在1955年官方对城市“一切部门”从乡村招收人员就做出了严格的限制,1958年颁布的“户口登记条例”,标志着城乡二元户籍制度正式形成,将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种不同户籍,开始对人口自由流动实行严格限制。一些城镇干部、职工户籍在农村的家属,尤其是随配偶居住在城镇的家属,既不能在城镇正式就业,也不方便、不愿意参加户籍所在地的农业集体劳动,从生产队分得粮食却不主动交款,进而成为超支户。对此,有些地方还曾专门组织清理这类干部、职工家庭的超支欠款问题。

4 超支欠款问题产生的不良影响

4.1 直接导致基本核算单位资金不足

超支欠款往往挤占了集体的生产基金、公积金等,导致生产队资金周转困难,不能根据需要及时购买种子、化肥以及添置农机具等,进而主要依靠贷款和拖欠社员分配款来维持简单再生产,生产队的债务负担和各项费用非正常地增加,难以进行扩大再生产。当时湖北省襄阳地区(今襄阳市)针对平原、岗地、山区的12个大队解决超支欠款试点的一项调查显示,1978年底累计超支1 993户,占总户数的56.1%,超支金额42.21万元。超支欠款挤占了集体积累、银行贷款和农产品预购定金,据其中8个大队统计,1978年底历年公积金累计账面上有32.046万元,实际上只有38 382元;据其中9个大队统计,由于集体资金被挤占,生产投资发生困难,欠国家贷款、定金和向外队借款24.608万元,平均到每户为88.61元[18]。

4.2 影响社员生活水平的提高,也影响了社员劳动积极性的发挥

有些社队超支欠款不仅挤占了公积金也挤占了公益金,影响了集体福利事业以及社会保障政策的落实。大量的超支欠款还导致社员年终分配不能兑现,出现“分空”户,不利于社员生活水平的提高。湖北省襄阳地区调查的12个大队,1978年有3个大队出现“分空户”140户,分空金额14 551元,每户平均103.9元[18]。由于上述原因,在超支欠款不能及时偿还的情况下,有的社队甚至形成了人人想超支的不良风气,社员劳动积极性受到影响。

4.3 不利于国家银行、信用社贷款的正常使用

发放农业贷款,目的是解决农村社队扩大再生产时的资金不足,或者帮助社队度过自然灾害等造成的困难,以及贷给社员个人解决生活困难,如果贷款用于弥补超支欠款给社队财务带来的资金不足,那就很难说银行、信用社贷款对生产发挥了多大的积极意义。由于生产队经营管理上的原因,当然也包括超支欠款问题,对于从银行和信用社的贷款,有一部分生产队不能按期还本付息,1960年代以后一些地方银行、信用社开始协助当地社队清理超支欠款,从某种程度上也说明了这一点。

5 结语

农村人民公社作为存在了二十多年的一种制度,经济、史学和社会学界都有学者将其作为研究课题,凡是从事中国社会现代化研究的学者往往都涉及对人民公社问题的研究。随着对超支欠款等基本核算单位经营中一些具体问题的关注,也一定会促进学界对农村人民公社问题的深入研究。

[1] 经济大辞典编辑委员会.经济大辞典:农业经济卷[M].上海:上海辞书出版社,1983:228.

[2] 农业部党组.关于认真解决农村人民公社社员超支欠款问题的意见[G]//国家农委办公厅.农业集体化重要文件汇编(1958-1981).北京:中共中央党校出版社,1981:1024.

[3] 刘芝仪.在生产队内部挖掘积累的潜力[J].农村工作通讯,1964(11):8-9.

[4] 曾广照.对农村超支问题的几点看法[J].陕西财经学院学报,1979(2):61-69.

[5] 岳仁崇.20世纪70年代浠水县超支现象的历史考察与思考[J].江汉论坛,2015(10):87-92.

[6] 谢梅根.超支欠款逐年增多应当抓紧清理收回[J].财会通讯,1982(9):57-58.

[7] 国家农委,农业部.关于整顿社队财务的意见[M]//中华人民共和国财政史料:第7辑.北京:中国财政经济出版社,1988:758.[8] 农业银行旅大市甘井子区办事处.帮助社队清理欠款,壮大集体经济力量[J].中国金融,1979(9):25-27.

[9] 兰西县经管站.奋斗公社是怎样实现社员无欠款的?[J].公社财务,1982(4):19-21.

[10] 薛为超,李容山,卞新社.城北乡认真搞好欠款清收[J].农村财务会计,1994(8):14-15.

[11] 周其仁.产权与制度变迁——中国改革的经验研究[M].北京:北京大学出版社,2004.

[12] 王询.工业化过程中的劳动力转移[M].大连:东北财经大学出版社,1994:81.

[13] 景林,雷锡录.如何缩小我国工农收入的差距[C]//农产品成本与价格论文集.北京:中国社会科学出版社,1983:37.

[14] 桃源县农办经营管理科.桃源县鄢家溪公社搞好财务管理的经验[J].公社财务,1981(2):17-20.

[15] 任贡菊.用经济办法解决超支欠款[J].公社财务,1980(4):33-35.

[16] 戴文斗,李沛祥.包干到户后怎样清理回收占欠款[J].农业经济,1982(5):39-40.

[17] 中共云南省委农村工作部工作组.洱源县高家营生产队经营管理情况的调查[M]//云南农业合作化史编辑室,中共云南省委农村工作部.云南农业合作制史料:第2卷.昆明:云南省新闻出版局(许可证130号),1989:445.

[18] 张诚.整顿社队财务 清收超支欠款——十二个大队解决超支问题调查[J].公社财务,1980(1):15-18.

(责任编校:李秀荣)

A Research on the Overrun Arrears of Basic Accounting Units During Rural People’s Commune Period

LIU Zuo-min

(Supervisory Bureau of Lubei District, Tangshan City,Tangshan 063000, China)

Overrun problems arose in the rural people’s commune period, under the planned economic system based on public ownership. This phenomenon emerged due to various factors, such as low economic, democratic management of the people’s communes and the urban-rural binary structures. Due to the background and development level of agricultural productivity, the problem of overruns arrears was difficult to avoid under the people’s commune system, and, in turn, this problem prevented the economic development of the people’s communes. In this article, the concept, scope, degree and solutions of the overrun problems are discussed, and the causes and effects of this problem are analyzed.

the people’s commune;accounting unit;overruns arrears

刘佐民(1967-),男,河北唐山人,主要从事中国近现代史研究。

F325

A

1672-349X(2016)05-0085-05

10.16160/j.cnki.tsxyxb.2016.06.021