安徽查湾甜槠林不同大小林隙温度因子对比分析

江国华,汪秀琴

(宣城职业技术学院建筑艺术系,安徽 宣城 242000)

吴泽民

(安徽农业大学林学与园林学院,安徽 合肥 230036)

安徽查湾甜槠林不同大小林隙温度因子对比分析

江国华,汪秀琴

(宣城职业技术学院建筑艺术系,安徽 宣城 242000)

吴泽民

(安徽农业大学林学与园林学院,安徽 合肥 230036)

以安徽查湾自然保护区甜槠(Castanopsiseyrei)林为研究对象,分析了不同大小林隙温度因子变化情况。结果表明:不同大小林隙及非林隙林分内气温日变化呈单峰型,地表以上1m处的气温峰值出现在12:00~14:00。在整个生长季中,气温变化表现为:大林隙>中林隙>小林隙>非林隙。地表温度日变化趋势与气温基本一致,呈现单峰型,最高温度出现在中午12:00~14:00,较光照日变化最大值滞后,平均日地表温度是:大林隙>中林隙>小林隙>非林隙。地表温度在生长季内变化为生长初期、末期较低,生长旺盛期较高。

甜槠(Castanopsiseyrei);林隙;温度

林隙是广泛存在于森林中的具有特殊性质的微结构,林隙的产生增强了干扰生境的异质性。Orians等[1]、宋新章等[2]认为林隙环境本身是异质的,其物理环境的异质性将促进生物环境的异质化,同时林隙内生物个体种群、群落对林隙干扰也会做出不同的响应,这些响应反过来又对林隙环境产生影响。

林隙的出现是森林生长循环过程中必不可少的阶段。随着林隙的形成,林隙内的微环境发生了变化,最直接的变化就是光照增加,进而引起林隙内表面温度、近地层温度和湿度以及土壤理化性质等一系列环境因子也发生相应的改变,影响森林的更新。近些年,我国学者对林隙的研究日渐增多,研究内容主要包括林隙基本特征、林隙干扰格局、林隙更新动态和林隙热力特征等[3~7],而对林隙内地面温度的微环境变异特征方面的研究较少[8]。

甜槠群落是我国中亚热带的典型植被类型,在保护生物多样性、全球的碳循环中有着重要的意义。安徽査湾自然保护区的甜槠林面积较大,受人为活动的干扰少,具有顶级群落的基本特征,林隙内容丰富。对甜槠林林隙内地面温度微环境变异特征方面的研究,可为甜槠林林隙更新的研究、生物多样性维持机理的全面诠释、对常绿阔叶林的深入理解,以及为自然保护区的经营、天然林资源保护及生态系统的健康发展提供基础数据和理论依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

安徽省祁门县查湾自然保护区位于皖南山区最南端,与江西接壤,地理位置东径117°50′,北纬29°35′,面积1600hm2,海拔120~670m。全年温暖湿润,年平均气温15.6℃,年平均降水量1701.6mm,年无霜期达235d,相对湿度达85%。地带性土壤为黄壤和山地黄壤,成土母岩主要是千枚岩;土层厚度在30~150cm之间;土壤腐殖质厚,pH在4.0~7.0之间。

植被属中亚热带常绿阔叶林带,主要森林群落类型为以甜槠(Castanopsiseyrei)、青冈(Cyclobalanopsisglaica)、苦槠(Castanopsissclerophylla)等为主要建群树种的常绿阔叶林,至今还保留较大面积的天然林分,是华东地区低海拔常绿阔叶林保存完好的地区之一。有维管束植物146科505属983种[8,9],主要乔木树种有甜槠、苦槠、青冈、马尾松(Pinusmassoniana)、枫香(Liquidambarformosana)、杉木(Cunninghamialanceolata)、江南桤木(Alnustrabeculosa)、红枝柴(Meliosmaoldhamii)、香桂(Cinamomumsubavenium)、木荷(Schimasuperba)、漆树(Toxicodendronvernicifluum)、米心水青冈(Fagusengleriana);灌木有乌药(Linderaaggregata)、马银花(Rhododendronovatum)、树参(Dendropanaxdentiger)、微毛柃(Euryahebeclados)、檵木(Loropetalumchinense)、格药柃(Euryamuricata)、山胡椒(Linderaglauca)、老鼠矢(Symplocosstettaris)、杨梅(Myricarubra)等。所有研究样地设在自然保护区的缓冲区内。

1.2 研究方法

1.2.1 样方设置

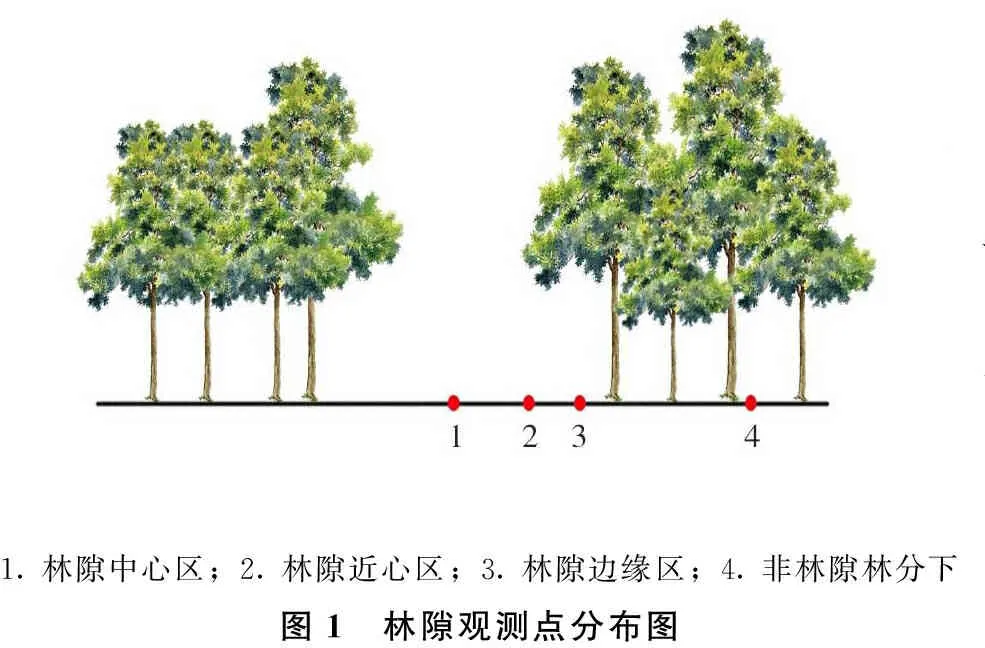

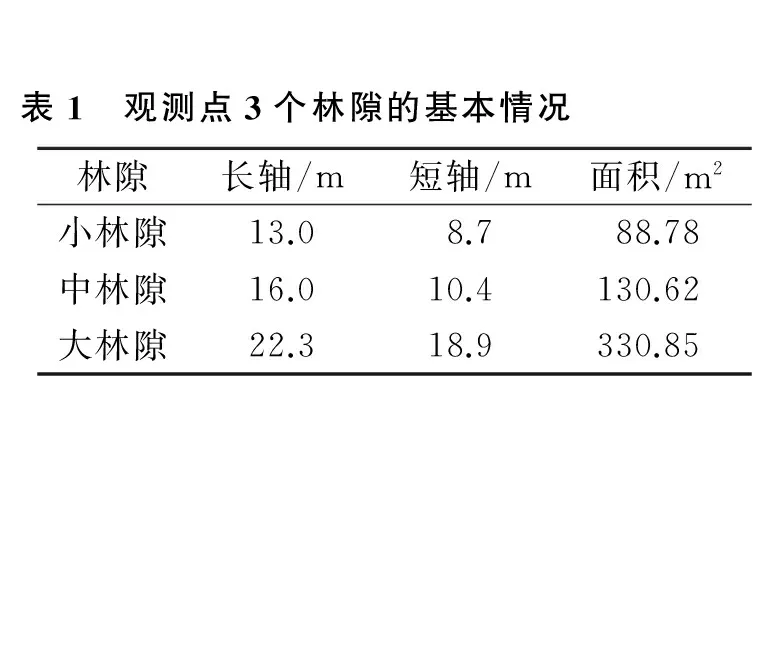

采用样线调查法[10]在安徽査湾自然保护区共调查36个林隙[11],根据林隙面积划分为3等级:小林隙<100m2、中林隙101~200m2、大林隙≥201m2,在每个等级中选择1个具代表性的林隙测量并设样地。每个林隙分别划分为林隙中心区(主要为林冠空隙)、林隙近心区(林冠空隙与扩展林隙的过渡区)、林隙边缘区(扩展林隙与非林隙的过渡区),同时在林冠层下设置非林隙对照区1个(图1)。所有研究林隙均位于阳坡,海拔为229m。观测点3个林隙的基本情况如表1所示。

1.林隙中心区;2.林隙近心区;3.林隙边缘区;4.非林隙林分下图1 林隙观测点分布图表1 观测点3个林隙的基本情况林隙长轴/m短轴/m面积/m2小林隙13.08.788.78中林隙16.010.4130.62大林隙22.318.9330.85

1.林隙中心区;2.林隙近心区;3.林隙边缘区;4.非林隙林分下图1 林隙观测点分布图表1 观测点3个林隙的基本情况林隙长轴/m短轴/m面积/m2小林隙13.08.788.78中林隙16.010.4130.62大林隙22.318.9330.85

1.2.2 温度因子测定方法

按图1所示大、中、小林隙观测点于2014年4月~9月(生长季)每月选择晴好天气1~2d,从8:30至12:30每隔1h,从12:30至16:30每隔2h,在3个林隙中心区及林下,用WS508B型温湿度表在距离地面1m处测气温和空气相对湿度,用地温计测0、5、10、15、20cm地温和地面最高、最低温。

2 结果与分析

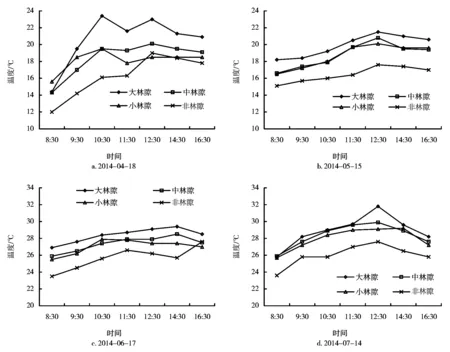

2.1 气温日变化

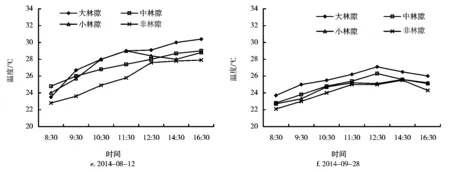

所测气温日变化如图2所示。由图2可知,在不同大小林隙内和非林隙林分下均有差异,表现的趋势为:林冠下气温低于林隙内,随林隙面积增大、林隙内气温增高。大、中、小林隙日温差变化最大值在8月12日,分别为7.7、8.1、7.7℃;小林隙在4月18日,为6.5℃。日温差变化最小值均在6月17日,分别为4.4、5.0、4.9℃。大林隙的日平均温差(6.4℃)大于林冠下(5.6℃)。同期日气温的最高值并非都出现在大林隙内,6月17日、8月12日却出现在中林隙内,同期日气温的最低值并非都出现在非林隙林分内,7月14日却出现在小林隙内。最高气温均在12:00~14:00左右,这比光照强度最高值的到来要滞后。4月18日,6月17日峰值不明显,这与该日光照强度的变化基本同步,其他测定日期也有类似同步变化规律。可见林隙内与非林隙林分下气温变化与同期光照强度变化具有相关性。气温的变化与空气相对湿度也有相关性。

林隙内与非林隙林分下气温的这种变化规律在夜间却恰好相反,即非林隙内高、林隙内低[13]。林隙内昼夜温差大于非林隙林分下,这样有利于林隙内植物积累有机物质,促进更新和生长。但是,如果早、晚霜出现,会导致更新树种顶芽易受霜害。

图2 不同大小林隙及林冠下气温日变化曲线

2.2 气温在生长季内的变化

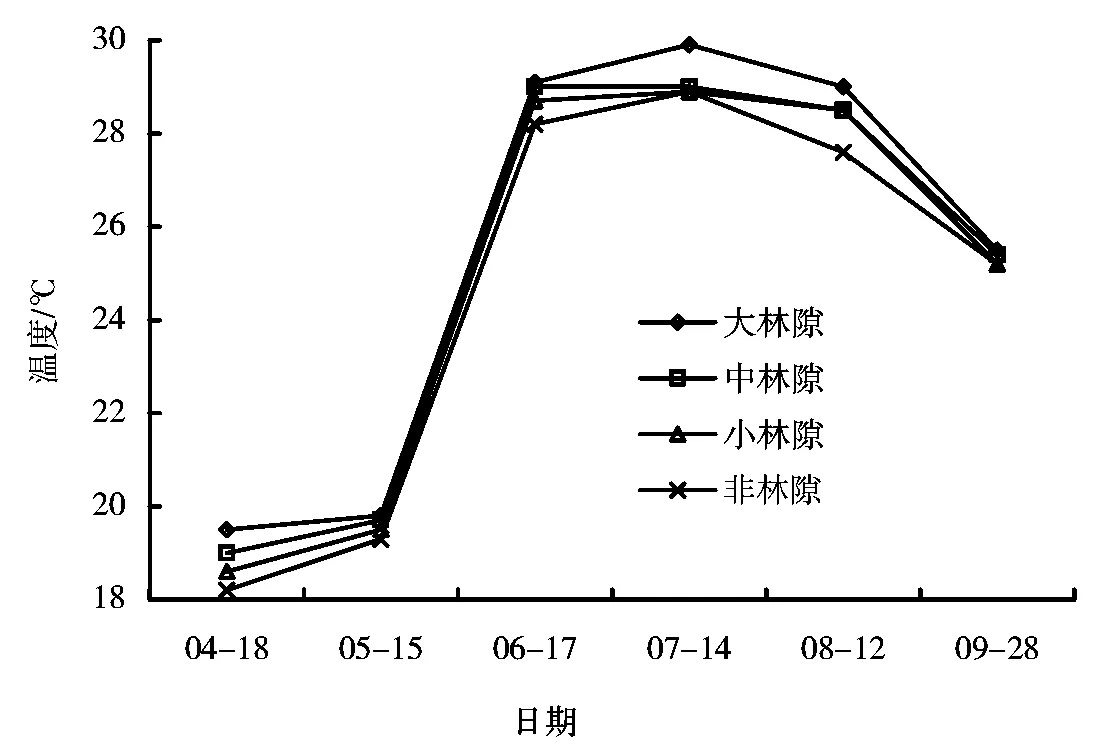

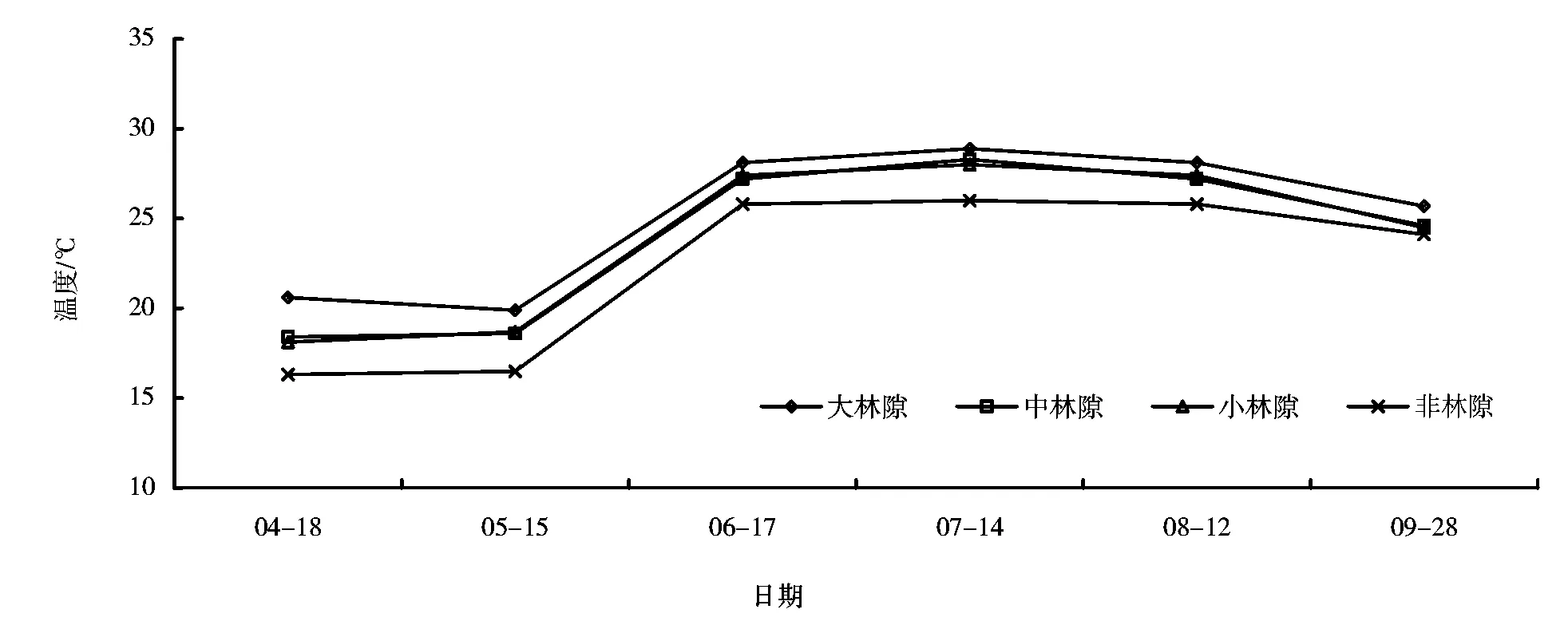

图3 不同大小林隙及林冠下气温在生长季内的变化曲线(2014年)

日平均气温在生长季内的变化规律如图3所示。气温呈单峰变化,从生长初期到生长旺盛期气温逐渐升高,到生长末期有逐渐降低。但在整个生长旺盛期(6、7、8月),气温变化幅度不大。气温最大值均出现在7月14日,大、中、小林隙及林下分别为29.9、29.0、28.9、28.9℃,除大林隙气温较高外,中、小林隙及林下都接近;气温最小值均出现在4月18日,大、中、小林隙及林下依次为19.5、19.0、18.6、18.2℃,差值为0.4~0.5℃。在整个生长季内的平均值分别为25.5、25.1、24.9、24.6℃。可见,不同大小林隙及林下在相同时间内气温日变化和季节变化幅度不大,没有光照变化明显。

2.3 地表温度的日变化和季节变化

地表温度变化与光照变化相对应,在生长季初期、盛期、生长末期亦均呈现一种单峰型的升降规律(图4)。即在12:00~14:00左右,地表温度最高。所不同的是,在大林隙内,由于地面接收的太阳辐射较多而使地表温度较小林隙及非林隙林分下高。即大林隙内地表温度最高,其次是中林隙、小林隙,最低是非林隙林分下。从图4可见,大林隙内地表温度在12:30左右可高达31.8℃,而非林隙林分下地表最高温度只有27.6℃(7月14日观测值)。

图4 不同大小林隙及林冠下空气地表温度的日变化曲线

在整个生长季内,地表温度的变化很明显,生长季初期,地表温度较低,而在6月中旬至8月上旬,地表温度可高达27℃以上,生长季末,地温又趋下降。林隙内地表温度高于非林隙林分下,林隙越大,地表温度相对越高。如图5所示,这种单峰型温度变化正好与植物的生长季节相吻合,植物生长高峰时,地温也高,有利于根系吸收养分和水分。从此也可以看出植物与环境的协调性。

图5 不同大小林隙及林冠下地表温度在生长季内的变化曲线(2014年)

2.4 地表最高、最低温度在生长季内的变化

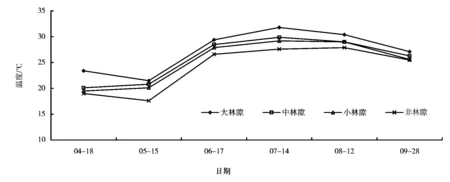

不同大小林隙内及非林隙林分下地表最高温度变化趋势如图6所示。最高温的极大值出现在7月中旬,并且峰顶是在大型林隙内,非林隙林分下最高温不如林隙内高。与4月中下旬相比,5月中上旬地表最高温度增加缓慢或略有下降,这种现象的原因可能是在5月份,少数落叶树种树叶已经开放,遮挡了部分太阳直接辐射,对非林隙林分下及林隙地表的温度变化起了缓冲作用。从图6可见,非林隙林分下的最高地温一直处于其他几条线之下,这正是地面接收辐射少、变幅小的结果。小林隙内的最高地表温度一般大都小于中型林隙,而中林隙的地表最高温又小于大林隙。

图6 不同大小林隙及林冠下地表最高温度在生长季内的变化曲线(2014年)

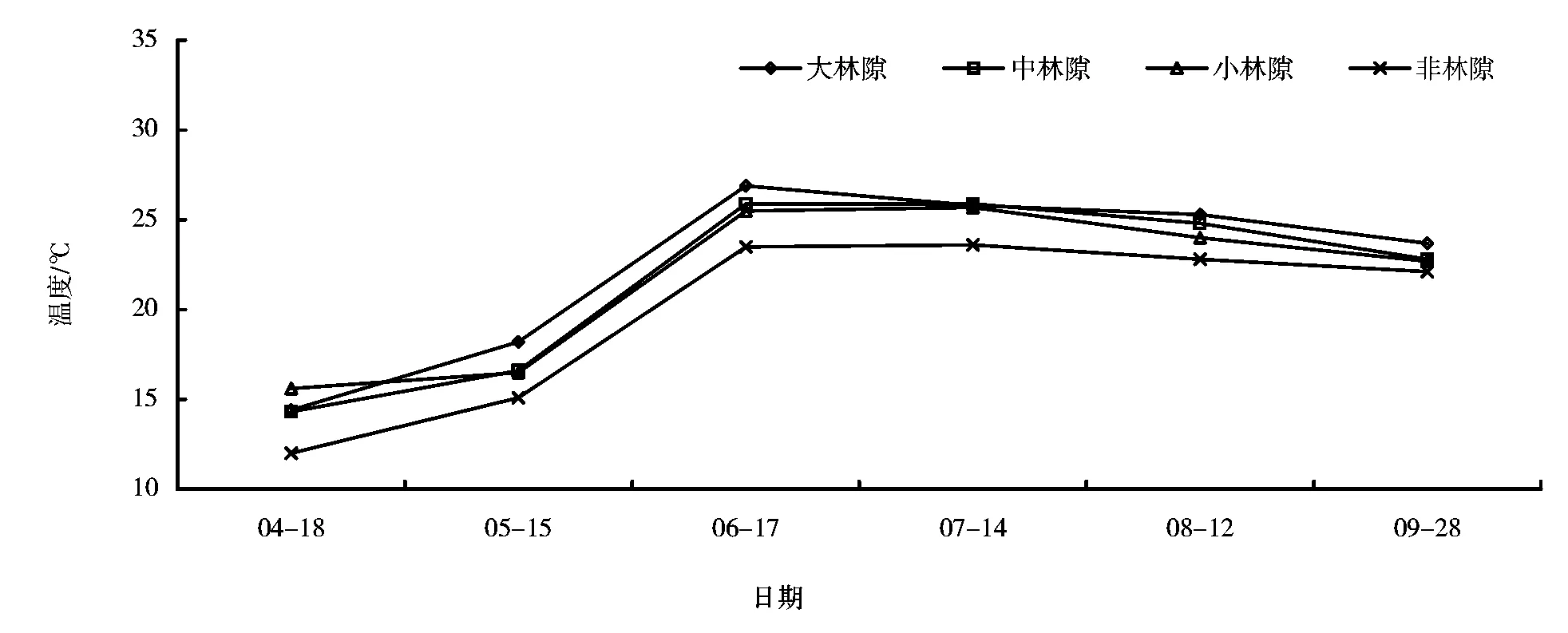

图7 不同大小林隙及林冠下地表最低温度在生长季内的变化曲线(2014年)

由图7所示,地表最低温度在4月中下旬较低,均处在10~15℃之间,最低温的最大值可超过25℃以上。地表最低温度的总体变化趋势与地表最高温的变化趋势类似,但5月中上旬的增加幅度提高。究其原因可能与树木枝叶长出后,地面太阳辐射吸收虽然减慢,但散失也慢,枝叶具有一定的挡风保温作用有关。最低温的最大值较最高温的最大值来临的要早,6月中下旬就到来,这与6月份早晚温差较小有关。

3 讨论与小结

林隙生态环境研究可以为林隙干扰和林隙更新研究提供机理性的数据,而了解林隙内生态因子的变化规律是分析林隙更新机制的基础。将林隙的干扰状况、林隙生态因子的变化规律与树种的生物学特性结合起来全面分析,就能深入了解森林群落的动态更新、物质共存与多样性维持机制。林隙的大小、方向、周围植被、林隙形成木的形成方式及林隙更新层的生长状况等,都会影响林隙内的光照、温度、湿度和土壤养分状况等。

气温日变化没有光照日变化显著,白天,林隙内气温高于非林隙林分下,夜间则相反。这样有利于林隙内植物有机物质积累,促进生长,也促进林隙更新层生长。日平均气温季节变化呈单峰型,较高温度集中在6、7、8月,有利于更新层植物快速生长及木质化。

地表温度日变化呈单峰型,最高温度出现在中午12:00~14:00,较光照日变化最大值滞后,说明地面被阳光照射后有一个吸热积温过程。平均日地表温度是大林隙>中林隙>小林隙>非林隙。不同深度土壤中温度垂直递减,20cm以下又有所上升,再往下,温度几乎不变化。土壤温度高峰随土壤深度增加而滞后,土壤越深变幅越小。地表、地下温度在生长季内变化为生长初期、末期较低,生长旺盛期较高。较高的地温有利于土壤微生物、土壤动物、植物根系活动能力的加强,与植物生长相协调。

[1]Orians G H.The influence of tree-falls in tropical forests in tree species richness[J].Tropical Ecology,1982,23:255~279.

[2]宋新章,肖文发.林隙微生境及更新研究进展[J].林业科学,2006,42(5):114~119.

[3]吴刚.长白山红松阔叶林林冠空隙特征的研究[J].应用生态学报,1997,8(4):360~364.

[4]臧润国,刘涛,郭忠凌,等.长白山自然保护区阔叶红松林林隙干扰状况的研究[J].植物生态学报,1998,22(2):135~142.

[5]李旭光,何维明,董鸣.缙云山大头茶种群林窗动态的初步研究[J].生态学报,1997,17(5):543~548.

[6]张一平,刘玉洪,马友鑫,等.西双版纳干季晴天次生林林窗气温时空分布特征[J].生态学报,2001,21(2):211~215.

[7]张一平,刘玉洪,马友鑫,等.西双版纳热带次生林林窗干热季气温分布特征初步分析[J].植物资源与环境,1999,8(2):7~12.

[8]吴征镒.中国植被[M].北京:科学出版社,1980:321~323.

[9]安徽植被协作组.安徽植被[M].合肥:安徽林业科技出版社,1981:133~156.

[10]李岩,段文标,陈立新,等.阔叶红松林林隙地面温度微环境变异特征[J].中国水土保持科学,2007,5(2):81~85.

[11]Runkle J R.Pattern of disturbance in some old-growth mesic forests of eastern North America[J].Ecology,1982,63:533~546.

[12]江国华,吴泽民,沈后海,等.安徽查湾自然保护区甜槠林林隙形成及特征研究[J].安徽农业大学学报,2008,11(3):229~235.

[13]臧润国,刘静艳,董大芳.林隙动态与森林生物多样性[M].北京:中国林业出版社,1999.

2016-07-21

国家“十一五”科技支撑项目(2006BAD03A06);安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2014A244);安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2016A785)。

江国华(1973-),男,副教授,硕士生,研究方向为森林生态与植物生理生态。通信作者:吴泽民,jghjrz@163.com。

S718.45

A

1673-1409(2016)33-0004-07

[引著格式]江国华,汪秀琴,吴泽民.安徽查湾甜槠林不同大小林隙温度因子对比分析[J].长江大学学报(自科版),2016,13(33):4~10.