西南林业大学植物园规划研究

余潇

(西南林业大学园林学院,云南 昆明 650224)

西南林业大学植物园规划研究

余潇

(西南林业大学园林学院,云南 昆明 650224)

以西南林业大学植物园规划为例,介绍了植物园各功能区规划,提出了农林类高校植物园规划的指导思想、规划原则及服务对象,即农林类高校植物园应充分利用学校学科专业优势,以服务师生学科专业实践为目的,以区域乡土植被资源为主要内容,进而建设成为具有区域特色的教学研究观赏型植物园。

农林类高校;植物园;规划设计

作为以农林学科为特色的农林高校,植物学及相关知识的实践教育是其教学过程的重要一环。植物学是农学和林学基础,因而农林院校设置有自己的植物园,对于提高植物学及相关知识实践教育的教学质量具有十分重要的作用。西南林业大学现有本科专业及方向72个,以植物园作为教学基地的有25个,另外有11个专业间接依靠植物园开展教学工作,二者占专业总数的50%。实践教学基地建设是我国普通高等教育发展中的重要问题之一。教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中强调要大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力,加强各种形式的实践教学基地和实验室建设。对植物园依赖程度较高的农林高校来说,植物园是学校教学、科研的重要依托,设置以教学科研为主要目的、主要服务于师生的、属于学校自身的植物园,也是高校建设教学实践基地的一种形式[1]。目前,国内如西北农林科技大学、福建农林大学等高校都建造了教学实践型的植物园。国外著名高校,如哈佛大学阿诺尔德树木园、日本千叶大学植物园等大学植物园的发展历程也证明了植物园建设对于实践教学的重要性。基于此,笔者对西南林业大学植物园规划问题进行了探讨。

1 研究地概况

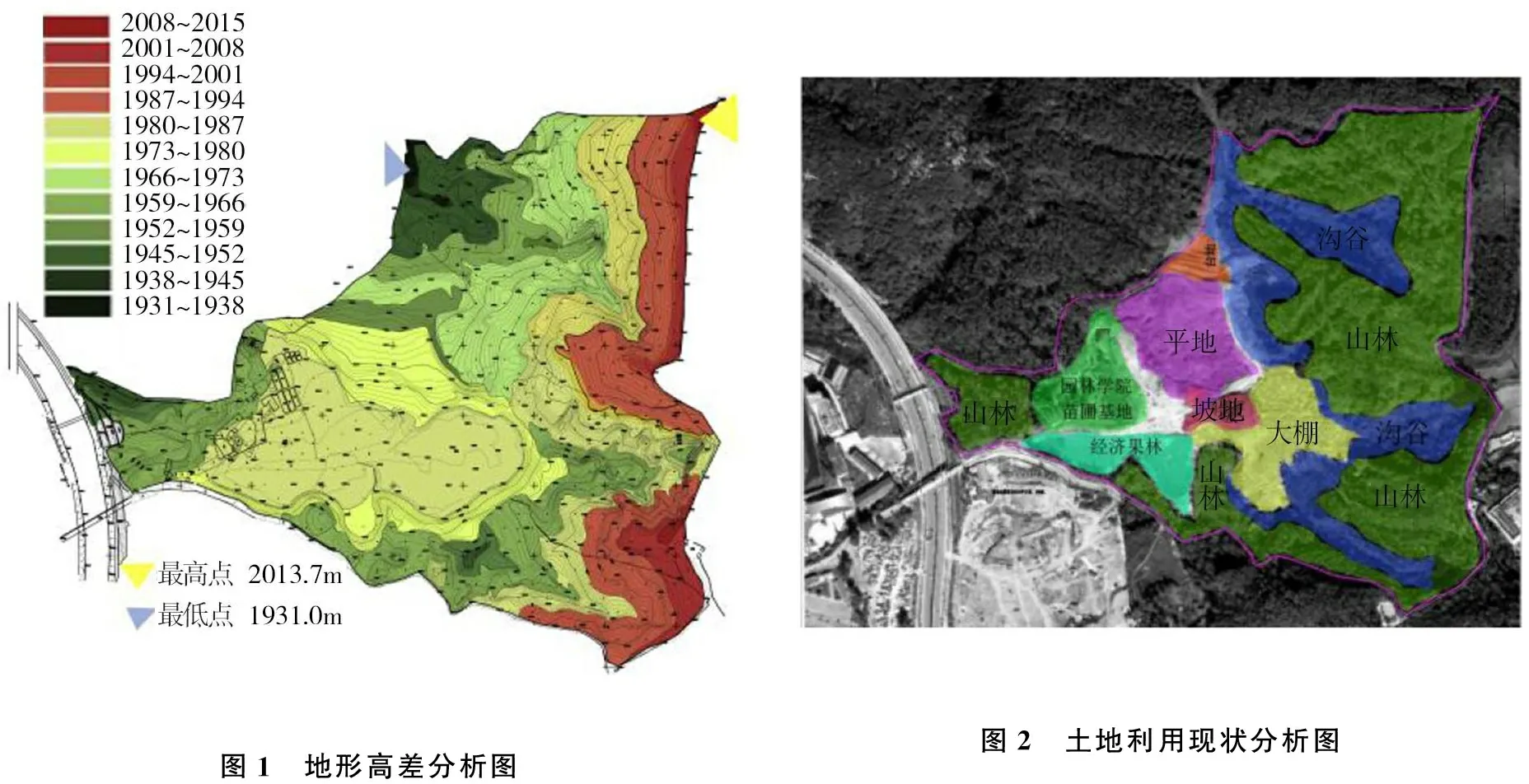

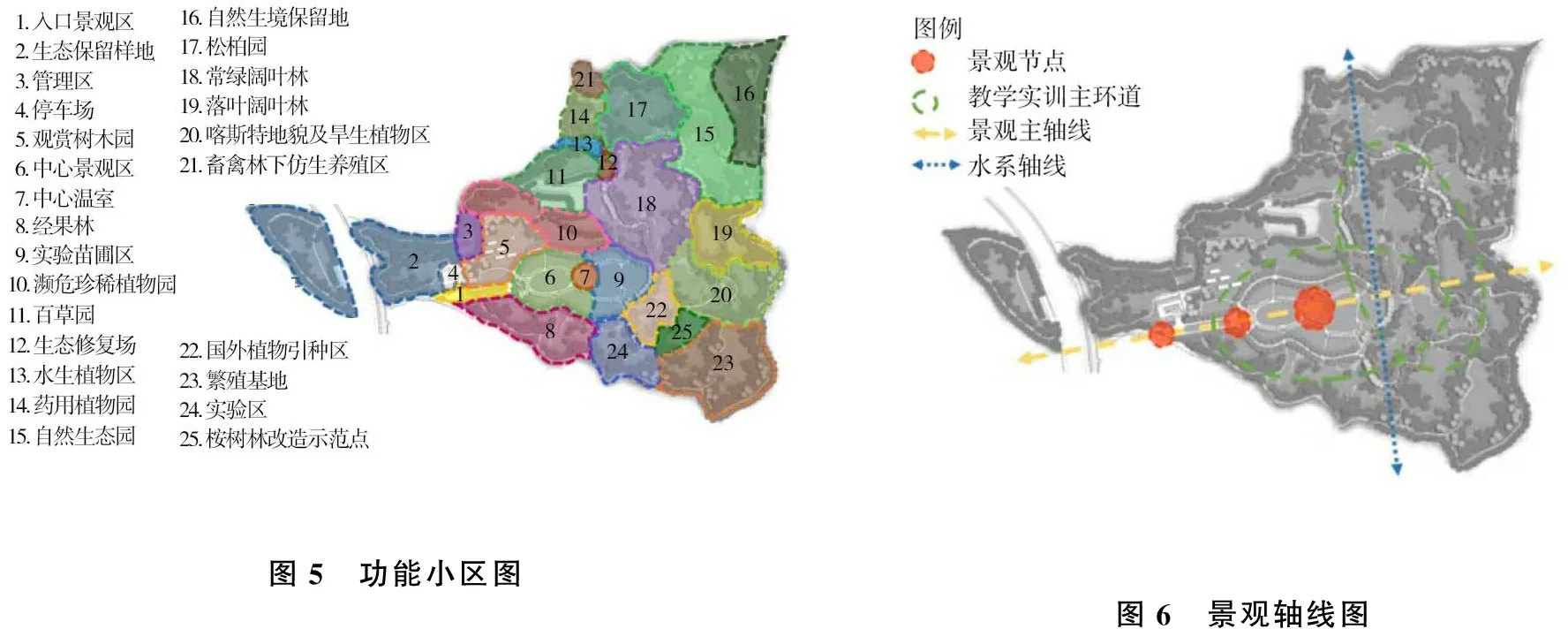

西南林业大学坐落于春城——云南省会昆明市,地处云贵高原,属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候,由于受印度洋西南暖湿气流的影响,日照长、霜期短,年平均气温15℃,气候温和,夏无酷暑,冬无严寒,四季如春。西南林业大学植物园现为教学实验林场(简称实验林场),面积共计46.2hm2,与昆明世界园艺博览会会址紧邻,为自然山林地。教学实验林场地形复杂,地势高差变化大,呈现出由西南方向至东北方向地势递减的台地式的地形,在地势较低处,沟谷纵横[2](图1)。

2 现状与问题

目前西南林业大学实验林场一部分被利用,还有一部分未被利用(图2)。已被利用的土地主要集中在基地地势较高处,此处地形相对平缓,土壤肥力相对较高。已被利用土地的用途表现为经济果林、园林学院实验苗圃、园林学院温室大棚;未被利用土地主要集中在地势相对较低的沟谷地带,此处地形复杂多变,土壤肥力较低。未被利用土地现状用途为自然山林、抛荒平地、沟谷、台地,未被利用山林地的主要优势树种为蓝桉、云南松、华山松等,其中蓝桉的比例大约为55%。目前,西南林业大学实验林场主要存在以下几方面问题:①基地地形地势起伏变化大,地形复杂破碎,对于施工建设有较大难度,需投入较多的资金与工期,但复杂的地形是创造“步移景异”景观效果的良好先天条件;②现有植被种类较少,且观赏价值不高,以桉树为主,局部分布云南松与华山松,生长状况较差;③基地现状土壤肥力较低,且沟谷地区及地势较低处常年积水,工程建设中必须进行土壤更换或者土壤改良措施,以确保植物能够健康生长;④中心谷地为回填土,山体土壤疏松,滑坡、泥石流等地质灾害隐患较大,需进行固化和挡墙处理;⑤山谷底部多为漏斗状,无法存蓄足够的雨水供浇灌。

图1 地形高差分析图图2 土地利用现状分析图

3 规划思路

3.1 植物园规划指导思想

以系统论的观点出发,在可持续发展理论、景观生态学,“以人为本”和“天人合一”的理念的指导下,通过全面调查和分析场地的自然概况和建设现状,对植物园进行总体规划。充分利用农林类高校植物学科专业优势,以植物系统分类学方法和生态经济理论,通过保护与改造利用相结合的方式来营建丰富而生态的场地空间及附属设施,整合和补充原有的植物基础要素以形成丰富的植物品种和典型性植物植被景观[3];通过利用与营建相结合的方式来构建丰富科学的生态科普示范工程,通过分散与集中相结合的方式来搭建完整齐全的专业实习实训平台,使植物园形成植物资源收藏和宣传环境保护的科普基地,从而更好地为师生服务。充分分析学校各专业的特点和内容,以植物学科为根本,挖掘各专业的基本共性需求,采用融、并、兼、借等手法,实现最大、最广的专业覆盖,为学校师生提供一个集实习实训及专业考核的基地。

在植物规划方面,科学合理地运用自然系统分类法和人为系统分类法相结合的手段,既保证尽量完整的展示区域性植物系统、植物地理和植物生态方面的知识,又遵循不同植物有不同的花、果、树、色的特性来建立观赏专类园,同时也利用植物在不同季节表现的变化形成优美的景观。农林院校一般以该区域自然环境下乡土植被资源为研究对象,且突出地域乡土植被也是现代植物园发展的趋势之一。一方面乡土植被资源景观效果及实践价值更加突出,另一方面地域性乡土植被资源也代表了当地的地域文化[4]。西南林业大学植物园以云南省区域性植被为主,收集包括千果榄仁、四数木、水青树、云南杜鹃、报春花等具有云南及西南地域特色的植物资源,建造包括滇西北高山花卉园、滇南热带雨林园等在内的一系列特色专类园。因此,立足地域植被特色迁地保护和就地保护植物资源,在各自区域选取相应的代表树种可以在突显各自植物资源地域性的同时,形成鲜明的地域景观特色。

植物园的规划建设应以满足学校教学实习实践的实际需要为根本出发点,响应国家生态文明建设政策,牢固树立生态文明发展理念,把生态文明建设融入规划设计的各个方面,全面提高现有场地的利用效率,使植物园的规划设计与校园绿地系统规划相结合,提高植物园植物现有保留和外来引种的生态效益,走出一条符合校园生态文明建设的路子,并创建国家生态文明建设教育示范基地,建设富有地域特色的多功能创新型教学植物园和生态文明样板园地[3]。

3.2 植物园服务对象分析

基于农林院校专业及学科特点,将植物园服务对象分为以下5大类[5]:

1)认知类 包括地形地势地貌、植物、动物、昆虫、病虫害、工程材料及设施、植物种植设施、生态材料及工程设施等认知识别和参观,如各类植物、动物、工程、场景等实物展示展览。

2)场地利用类 用自然(植物、地形)或人工场地,进行相关环境的测量、检测和信息采集、场地运动等相关实习实训。

3)材料提供类 提供实验用植物、昆虫、病虫害等方面的材料。

4)生产实验(科研)类 提供一定场地、设施、药物或肥料、工具和材料(植物材料、病虫害资源、工程构建)等,在满足科研教学人员的相关需求的同时,兼顾学生的实操作业和观摩教学,如各种以地形地势、植物元素、生产环节和工程元素为主体的实习实训(包括相关的规划设计)。

5)场景教学(实习)类 提供一定实物场景,进行相关经济、语言、文化、旅游等实景实习实训,如各种需要借助场景进行情景交流、分析、评价等语言类、经济类和旅游类的实习实训。

4 规划内容

4.1 总体规划布局

结合基地现状自然地形环境及现状交通、构筑物等因素[6],通过规划,定位形成六大功能区,即入口及管理区、观赏展示区、苗圃实验区、生境保护区、人工造林模式区、实验繁殖区(图3、图4)。

图3 总平面图图4 功能分区图

1)入口及管理区 主要包括入口景观展示、园区管理与入口基础设施布置区,执行入口景观标识、停车、问询、园内维护管理等功能:保证车行安全距离,有醒目标示提醒;设立相关树木园管理处,为学校管理以及学生提供服务;停车场设置包含机动车及非机动车,考虑不同人群使用需求;设立引导指向,明确园内分区及位置。

2)观赏展示区 观赏展示区是利用丰富的观赏植物种类,结合教学实训、生产种植、生态游览,建立并布置具有园林景致、科研科普的展览区,其主要功能如下:提供学生的教学、集散、游览、休息;植物的分类、展示、引种驯化、保存、科研科普;区域的生态改善、造景、艺术小品展示。

3)苗圃实验区 苗圃实验区是在基地原回填土场地条件下,合理翻耕改良土壤,进行各类苗木、乔灌木的观赏展示和保护、繁殖、移植、引种驯化的实验与教学区。主要功能是科研实验、苗木生产、保存种质资源、教学、景观营造、花卉生产、特色植物推广。主要内容包括引种驯化圃、种植资源圃、种质保存圃、苗圃、生态治理、教学实训。

4)生境保护区 为了对园区进行适度生态开发,局部区域通过禁止、限制各种有威胁的人为活动,辅以人工措施扶强缺失的生态要素,优化已有人工设施,最大限度解放自然力,保护生物多样性和物种的发展壮大。生境保护区主要作为植物学实习基地、野外实习样地、自然生境保留示范点,以展示生境景观、美化与改善受破坏的生境、生境保护。

5)人工造林模式区 在场地原有红黄壤上,进行有特色的区域植物种植和人工造林(播种造林、植苗造林、分殖造林)以逐步替换原有的桉树林,由此改善森林生态环境、扩大森林资源。此外,人工造林模式区可以作为森林体验基地、植物学实习基地以及种质资源圃等。

6)实验繁殖区 该区域是对植物资源进行分类、鉴定、评价、繁殖、保存、利用以及选育新品种,研究植物生长发育规律、引种后的适应性、变异规律、遗传规律的实验基地,主要功能是种质资源的收集、保存、引种、改良以及植物基因库储备等。

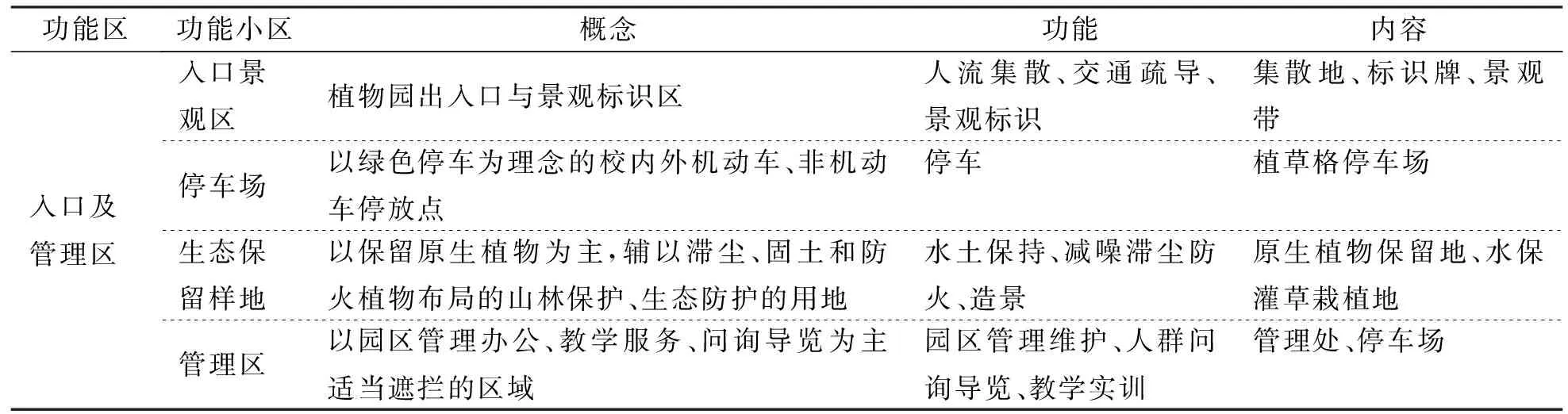

4.2 功能小区规划

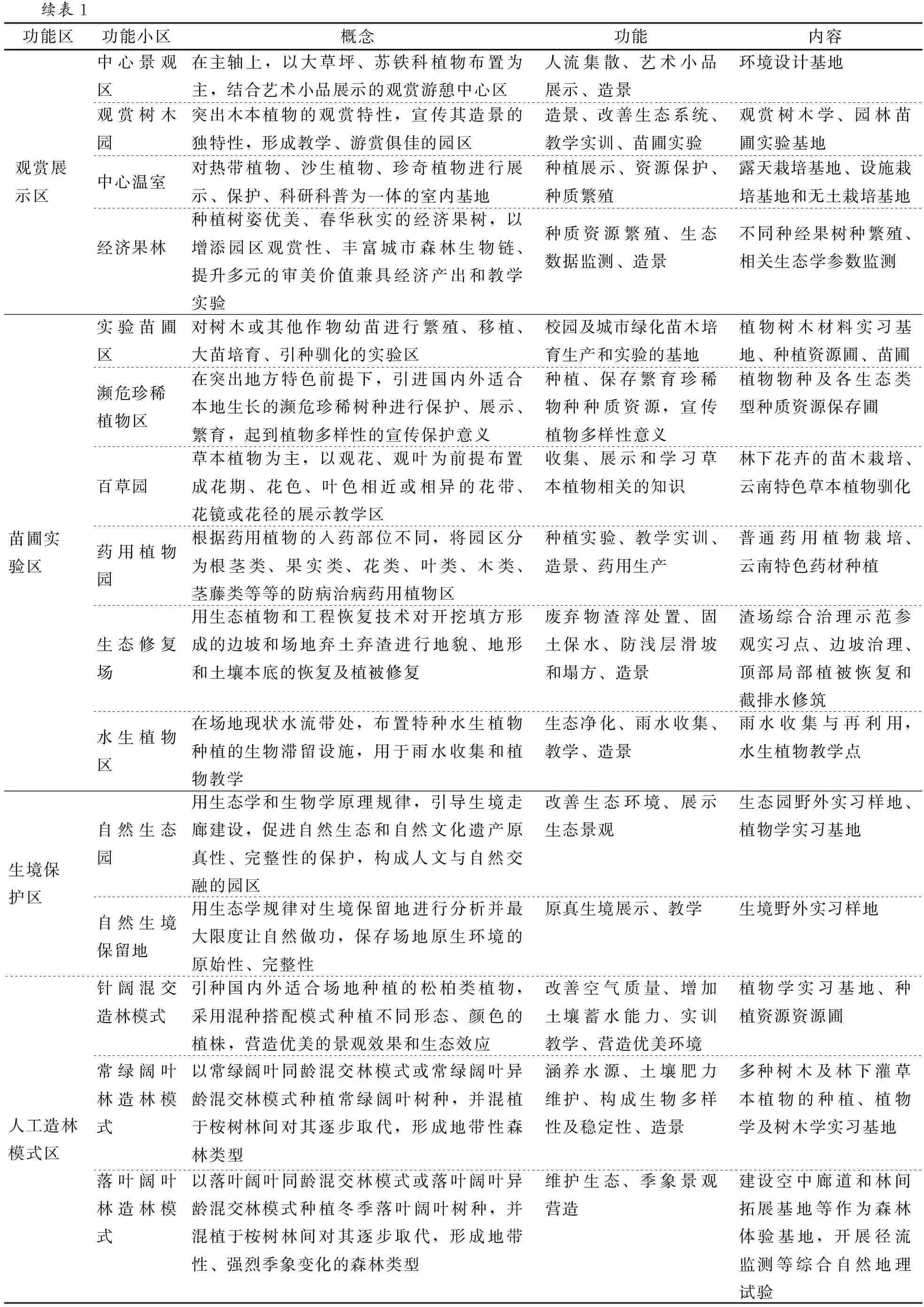

在上述六大功能区的基础上,结合自身自身特色,规划为25个功能小区(图5、表1)。根据自然地形为递减的台地式地形及由地势高差形成的自然沟谷,形成植物园的两条景观轴线(图6),一条主轴贯穿园区的景观节点,而水系轴线连接各主要雨水花园。“六区二十五园”的结构布局能够扩大植物园植物多样性的涵盖范围,对六大功能区进行系统化梳理,发挥每个区域的特色优势,构建一个相对合理的植物保护体系,发挥每个区域的植物收集、保存特色,满足不同学科专业的不同需求。以西南林业大学的专业学科为例,人工造林模式区能够满足林学、植物保护、森林培育、林产化工等不同专业的需求,而苗圃实验区能够满足园艺、农学、森林保护等专业的需求。

图5 功能小区图图6 景观轴线图

表1 功能小区概况表

续表1功能区功能小区概念功能内容观赏展示区中心景观区在主轴上,以大草坪、苏铁科植物布置为主,结合艺术小品展示的观赏游憩中心区人流集散、艺术小品展示、造景环境设计基地 观赏树木园突出木本植物的观赏特性,宣传其造景的独特性,形成教学、游赏俱佳的园区造景、改善生态系统、教学实训、苗圃实验观赏树木学、园林苗圃实验基地中心温室对热带植物、沙生植物、珍奇植物进行展示、保护、科研科普为一体的室内基地种植展示、资源保护、种质繁殖露天栽培基地、设施栽培基地和无土栽培基地经济果林 种植树姿优美、春华秋实的经济果树,以增添园区观赏性、丰富城市森林生物链、提升多元的审美价值兼具经济产出和教学实验种质资源繁殖、生态数据监测、造景 不同种经果树种繁殖、相关生态学参数监测 苗圃实验区实验苗圃区对树木或其他作物幼苗进行繁殖、移植、大苗培育、引种驯化的实验区校园及城市绿化苗木培育生产和实验的基地植物树木材料实习基地、种植资源圃、苗圃濒危珍稀植物区在突出地方特色前提下,引进国内外适合本地生长的濒危珍稀树种进行保护、展示、繁育,起到植物多样性的宣传保护意义种植、保存繁育珍稀物种种质资源,宣传植物多样性意义植物物种及各生态类型种质资源保存圃 百草园草本植物为主,以观花、观叶为前提布置成花期、花色、叶色相近或相异的花带、花镜或花径的展示教学区收集、展示和学习草本植物相关的知识 林下花卉的苗木栽培、云南特色草本植物驯化 药用植物园根据药用植物的入药部位不同,将园区分为根茎类、果实类、花类、叶类、木类、茎藤类等等的防病治病药用植物区种植实验、教学实训、造景、药用生产 普通药用植物栽培、云南特色药材种植 生态修复场用生态植物和工程恢复技术对开挖填方形成的边坡和场地弃土弃渣进行地貌、地形和土壤本底的恢复及植被修复 废弃物渣滓处置、固土保水、防浅层滑坡和塌方、造景 渣场综合治理示范参观实习点、边坡治理、顶部局部植被恢复和截排水修筑水生植物区在场地现状水流带处,布置特种水生植物种植的生物滞留设施,用于雨水收集和植物教学生态净化、雨水收集、教学、造景 雨水收集与再利用,水生植物教学点 生境保护区自然生态园用生态学和生物学原理规律,引导生境走廊建设,促进自然生态和自然文化遗产原真性、完整性的保护,构成人文与自然交融的园区改善生态环境、展示生态景观 生态园野外实习样地、植物学实习基地 自然生境保留地用生态学规律对生境保留地进行分析并最大限度让自然做功,保存场地原生环境的原始性、完整性原真生境展示、教学 生境野外实习样地 人工造林模式区针阔混交造林模式 引种国内外适合场地种植的松柏类植物,采用混种搭配模式种植不同形态、颜色的植株,营造优美的景观效果和生态效应改善空气质量、增加土壤蓄水能力、实训教学、营造优美环境植物学实习基地、种植资源资源圃 常绿阔叶林造林模式 以常绿阔叶同龄混交林模式或常绿阔叶异龄混交林模式种植常绿阔叶树种,并混植于桉树林间对其逐步取代,形成地带性森林类型涵养水源、土壤肥力维护、构成生物多样性及稳定性、造景 多种树木及林下灌草本植物的种植、植物学及树木学实习基地 落叶阔叶林造林模式 以落叶阔叶同龄混交林模式或落叶阔叶异龄混交林模式种植冬季落叶阔叶树种,并混植于桉树林间对其逐步取代,形成地带性、强烈季象变化的森林类型 维护生态、季象景观营造 建设空中廊道和林间拓展基地等作为森林体验基地,开展径流监测等综合自然地理试验

续表1功能区功能小区概念功能内容人工造林模式区喀斯特地貌及旱生植物区以局部喀斯特地貌为景观背景,在其上种植具有耐旱和耐暂时缺水的特色观赏植物群落,展示特色地貌及植物景观营造沙漠植物、高山植物等以旱生植物为主的植物主题景观喀斯特地貌观赏、旱生植物群落观赏区 畜禽林下仿生养殖选择地势较平坦的山林,效仿动物生长的野外环境对其进行人工圈地网棚放养经济动物的饲养、驯化、繁殖及教学实训动物饲养圏、实训基地实验繁殖区国外植物引进区 根据生长习性、观赏价值和生态作用引进国外园林植物品种,建立引进园林植物资源基地国外品种的引进、选种、育种、科研生产和教学国外特色植物引进驯化,教学实训 繁殖基地 对植物种质资源进行引种、繁育、保存、利用以及选育新品种的研究实践基地保存种质资源,开展科学研究与可持续利用进行植物种质资源的收集、保存和引种实验区 在林地环境中进行实践植物教学和培植相关种植资源,实现农林互利的实验园 借林地生态环境,从事林下种植立体复合生产经营,使农林实现资源共享、循环相生培育保护林木资源、增加林地生物多样性 桉树林改造示范点 对示范点内的桉树林进行分期分批逐年削减面积,从原有单一桉树林逐步改为乡土树种镶嵌式造林,交叉种植模式,进行生态改善保水固土、土壤肥力及生物多样性稳定性维护 按树林改造示范园

5 结语

农林类高校植物园的规划设计应该以服务农林学科专业实践为根本出发点,通过整合学科专业实践共性确定设计要点。充分考虑植物园所处的地理环境、气候条件、立地条件,立足区域特色,以区域植物资源为主要内容,科学引种保护。利用农林院校植物保护、植物配置、园林规划、植物分类学等学科专业优势,充分挖掘大学自身的文化特色,明确规划思想,创造富有时代特色和地域特色的大学植物园景观,以满足不同时代条件下的功能需求,使农林院校植物园形成集教学实践实习及观赏游览于一体的重要场所。

[1]娄治平,靳晓白,刘忠义,等.世界植物园的现状与展望[J].世界科技研究与发展,2003,25(5):75~78.

[2]龚群.西南林学院植物园规划设计研究[D].昆明:西南林业大学,2007.

[3]鲍瑞.上海交通大学园林植物标本园植物种类及景观设计调查研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2014.

[4]苏文松.植物园规划设计的地域性特色研究[D].南京:南京林业大学,2008.

[5]王忠平,李红勋,柯水发.农林院校农林经济管理专业办学模式的探讨[J].中国林业教育,2012,(4):86~88.

[6]叶宝鉴,兰思仁,李明河,等.福建农林大学校园植物区系特征[J].福建农林大学学报(自然科学版),2013,42(1):51~56.

2016-07-05

国家林业局重点学科资助项目(2300204);国家林业局西南风景园林工程技术研究中心项目。

余潇(1992-),男,硕士生,研究方向为风景园林植物及应用,963084242@qq.com。

TU984.14

A

1673-1409(2016)33-0022-06

[引著格式]余潇.西南林业大学植物园规划研究[J].长江大学学报(自科版),2016,13(33):22~27.