不同饲养方式对杜洛克猪生长性能及胴体肉品质的影响

郭建凤,王彦平,蔺海朝,牛月波,刘 畅

(1.山东省农业科学院 畜牧兽医研究所 山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室,山东 济南 250100;2.菏泽宏兴原种猪繁育有限公司,山东 定陶 274108)

不同饲养方式对杜洛克猪生长性能及胴体肉品质的影响

郭建凤1,王彦平1,蔺海朝1,牛月波2,刘 畅1

(1.山东省农业科学院 畜牧兽医研究所 山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室,山东 济南 250100;2.菏泽宏兴原种猪繁育有限公司,山东 定陶 274108)

研究了2种不同饲养方式(常规饲养和测定站饲养)对杜洛克猪生长性能及胴体肉品质的影响。结果表明:常规饲养的杜洛克猪的料重比、胴体瘦肉率,肌肉L、b、L24、a24、b24值,背最长肌中胱氨酸、蛋氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸含量,肌肉硬脂酸和亚油酸含量均比测定站饲养的杜洛克猪高;而测定站饲养的杜洛克猪的胴体重、屠宰率、平均背膘厚、皮脂率、肉色、24 h大理石纹、肌纤维直径、肌内脂肪含量、肌肉鲜味氨基酸占氨基酸总量的比例、肌肉棕榈酸和油酸含量均比常规饲养的杜洛克猪高。

饲养方式;杜洛克猪;生长性能;胴体性能;肉品质

为了研究美国奥斯本自动饲喂系统和常规自由采食这两种饲养方式对猪生长性能及胴体肉品质的影响,本试验以生长速度快、饲料报酬和胴体性能高的世界著名的瘦肉型猪种杜洛克猪为研究对象,通过对不同饲养方式下杜洛克猪生长性能、胴体性能及常规肉质性状、背最长肌氨基酸和脂肪酸含量的测定,比较了其生长性能及胴体肉品质的差异,旨在为杜洛克猪的高效饲养和奥斯本自动饲喂系统的合理有效利用提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验与地点

本试验于2015年3月至12月在菏泽宏兴原种猪繁育有限公司进行。

1.2 试验猪的选择

选择菏泽宏兴原种猪繁育有限公司的生长发育良好、日龄基本一致、体重23 kg左右的杜洛克猪128头,将其中的79头(40母、39公)常规饲养在圈舍内,每10头或9头一栏,相邻两栏共用一个饲槽;将另外49头(20母、29公)饲养在4个美国奥斯本自动饲喂测定站内,每站12~13头。当试验猪体重达90 kg左右时结束育肥试验。

1.3 饲养管理

试验猪由专人饲喂,自由采食干粉料。常规饲养的试验猪以共用同一饲槽的两栏为一组,以组为单位饲喂并做好喂量记录,如遇剩料情况则及时进行清理,并从记录上相应减除;自由饮水。自动饲喂站以头为单位记录采食量。日常管理按常规进行。试验开始和结束时均在早饲前空腹称重,统计采食量,计算日增重和料重比。试验猪采食相同的饲粮,其饲料配方及营养水平如表1所示。

表1 试验猪饲料的组成与营养水平

注:生长期试验猪体重为23~60 kg;育肥期体重为60~100 kg。

1.4 屠宰试验

挑选体重105 kg左右的试验猪(测定站挑选6头,圈栏饲养的挑选5头,共计11头),在空腹24 h后称重,进行屠宰,然后测定胴体性能及肉品质。屠宰方法依据《全国肉质协作组修正方案》(1987)。

1.5 测定指标与方法

1.5.1 胴体性状 包括屠前体重、膘厚、后腿比例、眼肌面积、胴体瘦肉率等常规指标,测定方法参照由陈清明等主编、1997年出版的《现代养猪生产》。

1.5.2 肉质性状 屠宰时取倒数第三肋骨至第四腰椎处背最长肌,测定肉色、大理石纹、失水率、pH值、滴水损失、嫩度、肌纤维直径等常规指标;利用色差计CR-410测定L、a、b值;按“猪肌肉品质测定技术规范NY/T 821─2004”中的方法测定肌内脂肪。

1.5.3 肉成分 利用酸水解法处理肌肉,用液相色谱法测定氨基酸含量。参照“肉与肉制品脂肪酸测定(GB 9695.2─1988)”,用气相色谱法测定肌肉的脂肪酸组成。

1.6 数据统计分析

采用SPSS 15.0统计软件中的独立样本t检验程序对试验所得数据进行统计、比较分析。结果以平均数±标准误表示。

2 结果与分析

2.1 杜洛克猪的生长性能

由表2可见,试验期内常规饲养和测定站饲养的杜洛克猪增重、试验天数和平均日增重差异都不显著,但料重比两者差异显著,以常规饲养的料重比较高(即饲料报酬较低),比测定站提高5.68%。

表2 不同饲养方式下杜洛克猪的生长性能

注:同行未标注或有相同小写字母标注者表示差异不显著,否则差异显著(P<0.05);同行有相同大写字母标注者表示差异未达到极显著水平,有不同大写字母标注者表示差异极显著(P<0.01)。下同。

2.2 杜洛克猪的胴体性能

由表3可见,不同饲养方式对杜洛克猪胴体性能的部分指标有显著或极显著影响,但对其他指标影响不显著。具体而言,测定站饲养的杜洛克猪的胴体重、屠宰率、平均背膘厚、皮脂率都较高,分别比常规饲养的提高10.81%(P<0.01)、6.08个百分点(P<0.01)、26.43%(P<0.05)、5.83个百分点(P<0.01);胴体瘦肉率以常规饲养的杜洛克猪较高,比测定站饲养的提高4.36个百分点(P<0.05);其他指标差异不显著。

表3 不同饲养方式下杜洛克猪的胴体性能

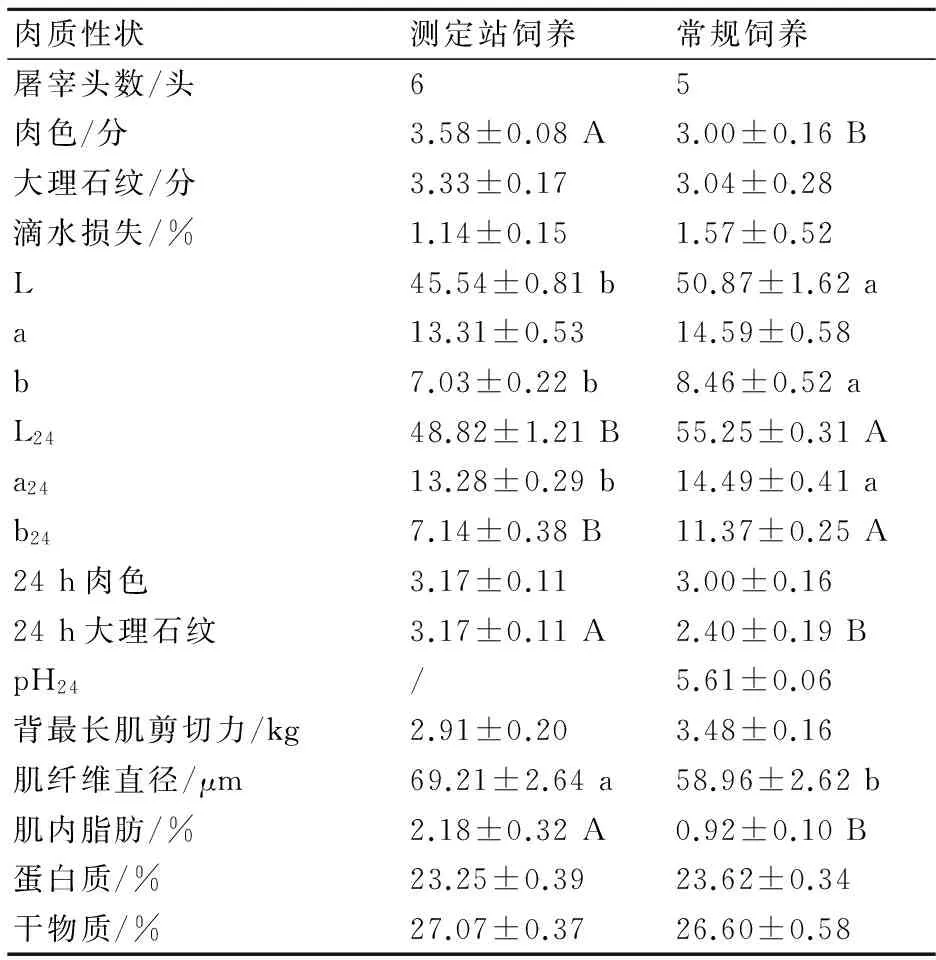

2.3 杜洛克猪的肉质性状

由表4可见,不同饲养方式下杜洛克猪的部分肉质性状差异显著或极显著。其中,肉色和24 h大理石纹都以测定站饲养的杜洛克猪较高,分别比常规饲养的提高19.33%(P<0.01)和32.08%(P<0.01)。L值表示肉品的亮度,数值越高表示肉的颜色越苍白,品质越差;a值表示肉的红色度,数值越大说明肉的颜色越红;b值表示肉的黄色度。试验测得的常规饲养的杜洛克猪的L、b、L24、a24、b24值都极显著或显著高于测定站饲养的,分别提高11.70%(P<0.05)、20.34%(P<0.05)、13.19%(P<0.01)、9.11%(P<0.05)和59.24%(P<0.01)。肌纤维直径和肌内脂肪含量都以测定站饲养的杜洛克猪较高,分别比常规饲养的提高17.38%(P<0.05)、1.26个百分点(P<0.01)。其他指标差异不显著。

表4 不同饲养方式下杜洛克猪的常规肉质性状

2.4 杜洛克猪背最长肌的氨基酸含量

由表5可见,不同饲养方式对杜洛克猪背最长肌的胱氨酸、蛋氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸含量影响显著或极显著,对其他的氨基酸含量影响不显著。其中,每100 g背最长肌中胱氨酸、蛋氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸的含量都以常规饲养的杜洛克猪较高,分别比测定站饲养的提高52.38%(P<0.01)、22.22%(P<0.01)、10.96%(P<0.01)和5.75%(P<0.05);氨基酸总量、鲜味氨基酸含量、必需氨基酸含量和必需氨基酸占氨基酸总量比例在不同饲养方式间差异不显著;鲜味氨基酸占氨基酸总量比例以测定站饲养的杜洛克猪较高,比常规饲养的提高1.45个百分点(P<0.01)。

2.5 杜洛克猪背最长肌的脂肪酸含量

从表6可以看出,不同饲养方式对杜洛克猪背最长肌的棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸含量影响显著或极显著。其中,棕榈酸和油酸含量都以测定站饲养的杜洛克猪较高,分别比常规饲养的提高0.88个百分点(P<0.05)、7.52个百分点(P<0.01);硬脂酸和亚油酸含量都以常规饲养的杜洛克猪较高,分别比测定站饲养的提高1.19个百分点(P<0.01)、7.23个百分点(P<0.01)。

3 小结与讨论

在生长性能方面,在开始体重和结束体重差异不显著的情况下,常规饲养的杜洛克猪在试验期内日增重与测定站饲养的杜洛克猪没有显著差异,但料重比以常规饲养的杜洛克猪较高,说明不同饲养方式对杜洛克猪的生长速度没有明显影响,但对饲料报酬有明显的影响。

在胴体性能方面,测定站饲养的杜洛克猪的胴体重、屠宰率、平均背膘厚、皮脂率都较高,但常规饲养的杜洛克猪的胴体瘦肉率较高,说明常规饲养的杜洛克猪的产肉性能比测定站饲养的高。在常规肉质性状方面,测定站饲养的杜洛克猪的肉色、24 h大理石纹、肌纤维直径和肌内脂肪含量比常规饲养的显著或极显著提高,但常规饲养的杜洛克猪的L、b、L24、a24、b24都极显著或显著高于测定站饲养的。

表5 不同饲养方式下杜洛克猪背最长肌的氨基酸含量 g/100 g

表6 不同饲养方式下杜洛克猪背最长肌的脂肪酸含量 %

氨基酸是肉类鲜味的主要来源之一,也是评价蛋白质营养价值高低的重要指标。本试验发现,每100 g背最长肌中胱氨酸、蛋氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸的含量都以常规饲养的杜洛克猪较高,但氨基酸总量、鲜味氨基酸含量、必需氨基酸含量和必需氨基酸占氨基酸总量比例在不同饲养方式间均没有显著差异;鲜味氨基酸占氨基酸总量比例以测定站饲养的杜洛克猪较高。肌肉中脂肪酸组成及含量与其食用品质密切相关。有研究表明,当饱和脂肪酸含量和单不饱和脂肪酸含量较高时,肌肉细嫩多汁,且风味匀。不饱和脂肪酸是肉食香味的重要前体物质,而且是人体不可缺少的营养物质。总游离脂肪酸中饱和脂肪酸含量主要取决于棕榈酸和硬脂酸含量,不饱和脂肪酸含量主要取决于油酸和亚油酸含量。本试验得出,棕榈酸和油酸含量都以测定站饲养的杜洛克猪较高,但硬脂酸和亚油酸含量都以常规饲养的杜洛克猪较高。

总体而言,测定站饲养的杜洛克猪的饲料报酬较高,且胴体屠宰率、胴体瘦肉率、肉色和24 h大理石纹、肌内脂肪含量、每100 g背最长肌中鲜味氨基酸占氨基酸总量比例以及脂肪酸中的油酸含量均显著或极显著高于常规饲养的,因此,测定站饲养的杜洛克猪的饲料报酬和胴体性能更高一些。

[1] 罗鲜青,杨翠,黄丽霞,等.桂科猪肥育、屠宰性能及肉品性状分析[J].南方农业学报,2015,46(1):133-137.

[2] 张印,郭建凤,牛月波,等.法系大约克和台系杜洛克母猪繁殖性能比较[J].江西农业学报,2015,27(9):114-116.

(责任编辑:黄荣华)

Effects of Different Feeding Methods on Growth Performance and Meat Quality of Duroc

GUO Jian-feng1, WANG Yan-ping1, LIN Hai-chao1, NIU Yue-bo2, LIU Chang1

(1. Shandong Provincial Key Laboratory of Animal Disease Control and Breeding, Institute of Animal Science and Veterinary Medicine, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Ji’nan 250100, China; 2. Heze Hongxing Original Pig Breeding Limited Company, Dingtao 274108, China)

The effects of two different feeding methods (regular feeding, and feeding in testing station) on the growth performance and meat quality of Duroc were studied. The results indicated that the Durocs fed by using regular feeding method had higher feed-weight ratio, carcass lean meat rate, values of L, b, L24, a24and b24of muscle, contents of cystine, methionine, tyrosine and phenylalanine in longissimus dorsi, and contents of stearic acid and linoleic acid in muscle than those fed in testing station; while the Durocs fed in testing station had higher carcass weight, dressing percentage, average fatback thickness, skin-fat percentage, meat color score, 24-h marbling score, muscle fiber diameter, intramuscular fat content, ratio of flavor amino acid content to total amino acid content in muscle, and contents of palmitinic acid and oleic acid in muscle than those fed by using regular feeding method.

Feeding method; Duroc; Growth performance; Carcass performance; Meat quality

2016-07-07

国家现代生猪产业技术体系(CARS-36-04B、CARS-36-09B、CARS-36-15C);2014年度山东省农业良种工程“鲁育高产新父系选育研究”。

郭建凤(1973─),女,山东莒县人,研究员,主要从事猪的遗传育种研究工作。

S828.89

A

1001-8581(2016)12-0083-04