高昌故城摩尼教绢画中的十字架与冠式

——以勒柯克吐鲁番发掘品中的一幅绢画为例

颜 福

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

自古以来,西域即为中西文化交汇之地,历史上诸多民族在此繁衍生息,几大宗教也在这里汇聚、交融,诞生了独具风格的西域绿洲文明,给中华文化增添了绚丽多彩的一笔。千百年以来,许多绿洲古城废墟虽然被风沙所掩,但也给后人留下了丰富的文化遗迹,让我们得以一窥当时的情景。由勒柯克(A.Von Le Coq)率领的第二次和第三次德国中亚探险队在吐鲁番葡萄沟附近布拉依克和库鲁特喀等地的考察,取得了丰硕的成果,其中最大的成就是在高昌故城K遗址发掘了一个摩尼教寺院,获取了大量的摩尼文、回鹘文等文字的摩尼教文献和一些精美绝伦的摩尼教艺术品,当中就有一份残损的摩尼教绢画。*[德]阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译《新疆佛教艺术(上)》,乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006年,第215页。注意到这幅绢画的学者并不多,除了勒柯克对之有比较详细的描述外,其他学者对这幅绢画一般是作为一种摩尼教素材加以引用,而并没有对其宗教属性和其中所反映的历史价值进行充分的探讨。本文拟对该绢画内容作进一步挖掘,试图揭橥高昌回鹘时期摩尼教与景教的关系。

一、绢画中的摩尼教形象

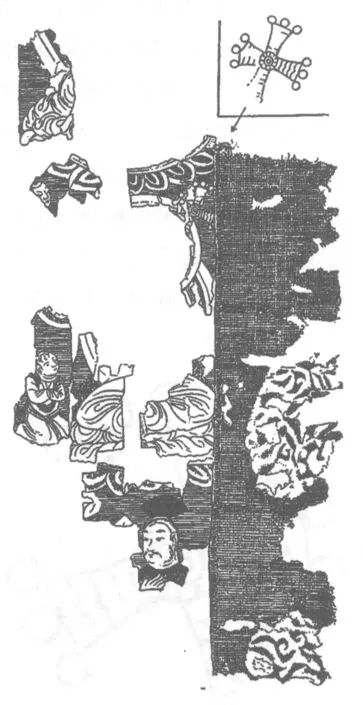

据勒柯克的考察报告介绍,这幅绢画是一幅大的摩尼教绢画右外边缘的一部分(图1)。在它上面还能看到以前用紫色丝绸裱糊的痕迹。这种丝绸材料以一种带着白色圆花的图案表明它是用“batik”或是用“cunati”技术纺织而成。他还具体介绍道:

图1 摩尼教绢画线描图(采自《新疆佛教艺术》)

这幅绢画与通常的摩尼教绘画一样,用美丽的蓝色作为底色,画面上还存有的人物形象则是两行上下排列的坐姿神像,并带有陪伴人物像(跪着的童子像),在它的下面有一组虔诚的供养人像的残迹。上面一个身穿白色礼服的神的形象是坐在一个大的莲座上,莲瓣是浅玫瑰色的,带有深红色的阴影线。在其底部边缘有用金箔描绘的线条。衣着的残存部分可以看到是用白色着色的,并带有深红色线条的轮廓线,身光的边缘是用金箔描绘的……这幅画仅存下来的最重要的部分是在第二个神头光上方左侧的十字架。它是用黑线勾画轮廓,用深红线勾边,然后以金色填色。在十字架的长、宽两端,各镶有三个用红色勾边的白色的珍珠,这个十字架与基督教的十字架很相似。然而十字架在摩尼教中有何作用,则无法准确地知道……在下面神像的莲座旁的左侧有一个男性形象头部,他戴着一顶罕见的、皮状的便帽,这种形状的便帽,我们通常可以在回鹘时期的绘画中见到,帽子的下边缘有一道红边。他身穿棕红色的长衣。往右,根据画面上出现的头饰的残余部分,可推测出应该是一位高贵的妇人的形象。[注][德]阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译《新疆佛教艺术(上)》,第123页。

通过勒柯克的介绍,可以知道这幅精美的绢画与通常所见摩尼教壁画的绘画风格相似,尽管残存部分不多,但其精美程度和里面的十字架显然给勒柯克留下了深刻印象。惜后来并没有学者对这幅绢画进行专门研究。因一次偶然机会,笔者在看到这幅绢画的线描图后,认为其与景教之间应该有比较密切的联系,故就绢画中的景教色彩进行探讨。

二、十字架及礼拜童子

这幅绢画中最引人注目的地方是在左上方有一残存的十字架图样(图2),该十字架形制与中亚七河地区及新疆阿力麻里城地区所出土发现的突厥文、叙利亚文墓碑以及大秦景教流行中国碑上面的十字架非常相似,均为“皇冠式”十字架。该图中十字架应为绢画中所缺失的某个神祇手中所持,图中依稀可见该神像结跏趺坐于莲花座,头部有背光,从整体画面及姿势可判断,十字架为其手中所斜持之权杖。

另据勒柯克的考古现场报告称,在高昌故城摩尼教祭坛的遗址群K建筑废墟的南面,发现有被杀死的穿戴整齐的木乃伊(从其描述可看出应该是有多具),同时在放有尸首的房间南墙中间一处很窄的空间里,发现了一个用粘土做成的类似十字架之类的东西,用途不详。众所周知,十字架是基督耶稣受难时所使用的刑具,所以在基督教中,十字架是受难耶稣的化身,也是基督徒身份的标志。绢画中十字架细部与十九世纪西亚地区聂斯托利教派的圣经封面上的十字架图案几乎一样,与敦煌所发现的绢画以及吐鲁番壁画中的耶稣画像手中所执十字架权杖也极为相似(图3、图4)。

图2 绢画中十字架线描图(采自《新疆佛教艺术》)

图3 敦煌景教绢画耶稣像(采自《景教の研究》)

图4 吐鲁番壁画耶稣骑驴图(采自《景教の研究》)

这幅画像的神祇没能够保留下来,这给我们判断其属性造成了一定困难。当初勒柯克在判断其宗教属性时,其出土地点摩尼教寺院遗址无疑成为判断的基本依据,据勒柯克称,该绢画也是一幅大的摩尼教绢画的一部分。通过绢画细部可以看出,尽管已经佛教化,画像中斜持的十字架还是清楚地反映出主尊为景教演化而来。但是存世的高昌地区摩尼教中耶稣的具体形象并不清楚,从目前发现的为数不多的夷数佛形象来看,与绢画中形象也有很大区别。这幅带有强烈佛教韵味的精美绢画,或许说明景教中的耶稣形象曾直接被摩尼教借用,而并没有作过多的修改。另外,克林凯特在其《古代摩尼教艺术》一书中提到,在一幅摩尼教卷轴画中,一名戴着十字架的加冕神职人员端坐于莲花座之上[注][德]克林凯特著,陈瑞莲、杨富学译《耶稣涅槃——中亚摩尼教对佛教的依托》,《河西学院学报》2013年第3期,第22页。,这说明在摩尼教的耶稣形象之中,十字架亦应是必不可少的组成部分。众所周知,摩尼教将基督教的耶稣吸收进其宗教体系,并列为主神之一,同时也将十字架引入摩尼教,称为“光明十字架”,以象征受难耶稣。故可以判断,这幅绢画性质当为摩尼教绢画无疑,手持十字架权杖之神应为耶稣。

绢画左侧中间有一个双手拢袖跪地作礼拜状的童子,头顶一小圆白帽,容貌特征为典型的西域人,高鼻深目,短发。从礼拜者姿势和表情来看,当属西方风格。他的发式,不禁让人联系到罗马传统雕刻中人物的发式,紧贴头顶的圆形小白帽则与犹太教徒或者早期基督教教职人员相近,在现在的天主教中,也依然保持了头戴这种帽饰的传统。拢袖做礼拜的形象为摩尼教信徒画像中所普见,如在柏孜克里克第38窟的“礼赞生命之树”壁画及在描绘摩尼教庇麻节的细密画中均有出现,但是头戴白帽者形象则极为罕见。这种风格与新疆所发现的同时期摩尼教袖珍画或者壁画上的摩尼教人物画像截然不同。中间神祇的正上方还有一神祇,惜仅有部分莲花座及衣纹得以留存。莲花座的左下侧、上述礼拜者的正上方,亦残存一不完整的人头像,从面相判断应为东亚人种少年。

再来观察这两个礼拜者的位置,也是非常有趣。两个礼拜者呈上下分布的格局,从画面的空间布局来看,应是分别祭拜不同的神祇,上方位礼拜者虽然仅残存一头部,但仍然依稀可见其头部亦有一圆圈。从绘画技法来看,不应该是他的发式,而应为小圆帽。从所戴帽式来判断,应属同一宗教信徒。按常理,两个礼拜者所礼拜的神祇也应属同一宗教。这两个礼拜者的形象与穆斯林的形象相似,故有无可能是伊斯兰教教徒呢?众所周知,男性穆斯林亦头戴白帽,故单凭图中礼拜者形象很难否认上述可能性。不过通过仔细分析,可从以下几点来确定他们并非穆斯林:第一,绢画中明显佛化的神祇形象与伊斯兰教义格格不入。就目前新疆地区所见的古代伊斯兰教遗存来看,并没有发现曾有佛化的迹象;第二,画中下方礼拜者的服饰颇具特色,一条宽大的、类似绶带的衣纹呈U字形从两边肩部下垂至胸前,腰间粗大的腰带也格外显眼,这种服饰与穆斯林做礼拜时所穿的传统白色长袍迥异;第三,从当时的历史条件来说,伊斯兰教也完全没有必要依托佛教来进行生存。在高昌回鹘王国时期,其域内已经有不少伊斯兰教徒存在,他们的安全受到了当时同为回鹘人所建立的、但已经伊斯兰化的哈拉汗王朝的关注和支持。而且以当时伊斯兰教已经具备的影响力来看,即使是在高昌回鹘王国国内,伊斯兰教徒也完全没必要以佛化的面目出现。

图5 克孜尔寺院遗址泥塑男子头像(采自《新疆佛教艺术》)

无独有偶,这幅绢画礼拜者的帽子形象与勒柯克在克孜尔最晚的一座寺庙第2室中发现的一个残存的戴小白帽男性头像相似(图5)。[注][德]阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译《新疆佛教艺术(上)》,第233页。这是一个成年男子头像,高18厘米,为高鼻深目胡人形象,留齐额微卷短发,皮肤颜色呈带有灰色基调的肉色,头发、胡子、眼帘、眉毛和瞳孔都是黑色,头顶一白色小圆帽。[注]克孜尔发现的戴白帽男子头像,由于头发的遮盖,在头部后方的白色小圆帽子从前面看不到,它是通过两条环绕外檐的刻线表现出来的。据勒柯克的判断,其制作年代可能在6~7世纪之间,这个头像应该是摩尼教或者景教徒形象。而这幅制作精美的摩尼教绢画,可以看出带有明显的中亚风格,从边上的装帧形式来看,则有明显的中原特点。[注]据勒柯克称这幅绢画看上去与佛教的绢画很相似,这种绢画应该用的是有图案的丝绸材料,并认为这是中国和日本寺院绢画的先驱。如果勒柯克的这个判断正确的话,则说明这绢画可能并非从中亚或者西方传来,为当地或者中原地区制作的可能性更大。

那么,在当时的高昌回鹘王国一度兴盛的景教僧团,究竟是以一种什么样的形象出现的呢?是与摩尼教相似,还是依旧保持了自己特有的风格?通过这幅绢画至少可以这样说,当时高昌回鹘王国的景教虽然也与中原地区景教一样吸收了佛教的形式,装帧风格和材料与中原地区也较一致,但在发式、服饰上可能仍然部分保持了叙利亚甚至是罗马教会的特点,而这些特点又被摩尼教直接吸收。故在这幅绢画中可以看到,尽管摩尼教公开佛教化,但某些景教服饰和仪轨传统仍然顽强地保留在了摩尼教的耶稣形象身上。亦可以想见,在高昌回鹘时代,摩尼教和景教融合程度相当高,这里的摩尼教和景教,具有相当的亲缘性。

三、供养人冠式的讨论

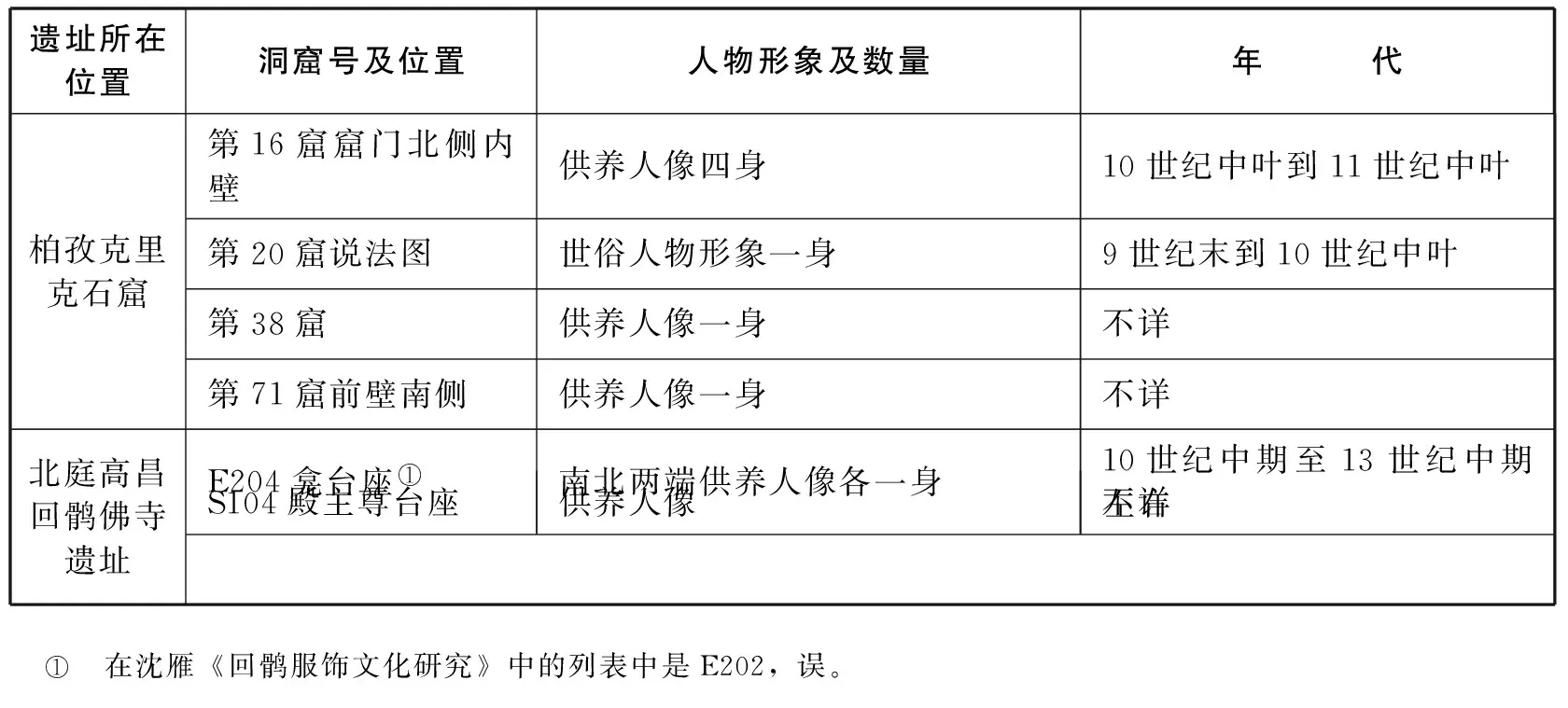

再来探讨绢画供养人的问题。残存绢画的正下方有一仅头部残存的男性人物,戴回鹘式无檐团扇形冠,着回鹘团锦袍服。其旁还有部分发冠痕迹,据勒柯克推测是一位高贵的妇人形象。这种团扇形冠是回鹘供养人图画中比较常见的一种冠式,通常情况下为回鹘贵族侍者所佩戴。目前新疆地区已知绘有此种冠式的壁画遗址有六处,分别出现于柏孜克里克石窟和北庭高昌回鹘佛教寺院遗址,如下表所示[注]数据参考沈雁《回鹘服饰文化研究》,东华大学博士学位论文,2008年,第101页。:

遗址所在位置洞窟号及位置人物形象及数量年 代柏孜克里克石窟北庭高昌回鹘佛寺遗址第16窟窟门北侧内壁供养人像四身10世纪中叶到11世纪中叶第20窟说法图世俗人物形象一身9世纪末到10世纪中叶第38窟供养人像一身不详第71窟前壁南侧供养人像一身不详E204龛台座①南北两端供养人像各一身10世纪中期至13世纪中期左右S104殿主尊台座供养人像不详①在沈雁《回鹘服饰文化研究》中的列表中是E202,误。

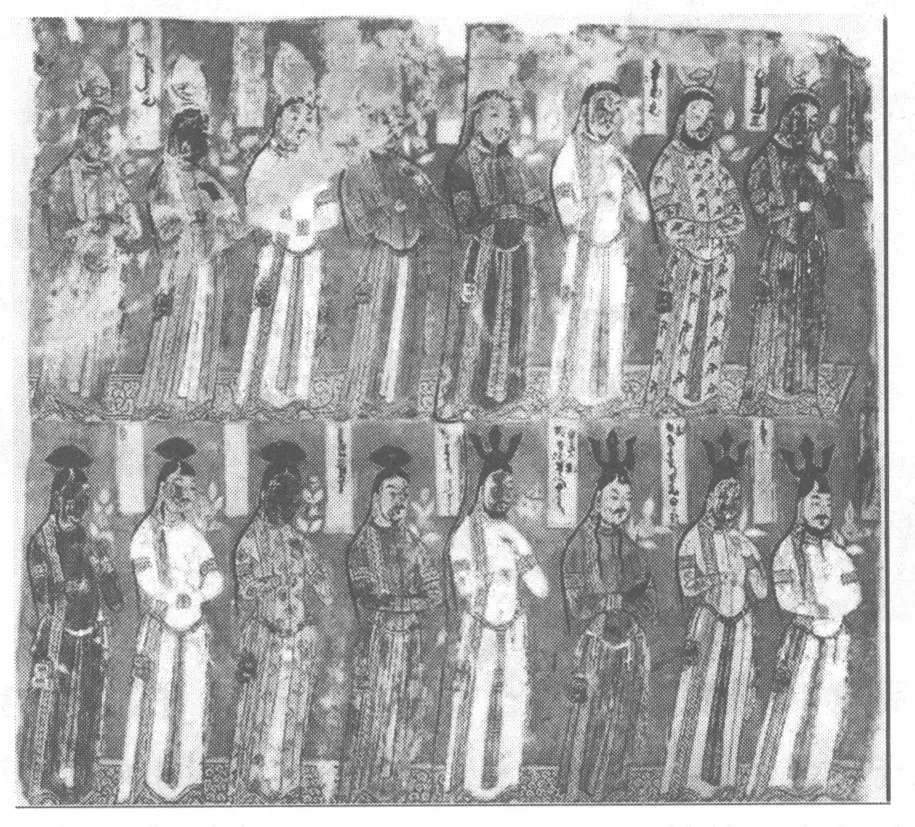

柏孜克里克石窟第16窟回鹘洞窟北侧内壁壁画中有佩戴相似冠式的供养人图像(图6)。柏孜克里克石窟第16窟约建于公元10世纪中叶到11世纪中叶,是回鹘王国最兴盛时在柏孜克里克大力扩建旧洞窟、修建新洞窟时期的作品。洞窟中伎乐人形象显然为摩尼教教徒,这一点在同图中佩戴无檐三叉冠的供养人也可看出,所以可以肯定该壁画为高昌回鹘王国早、中期的作品。无独有偶,该种形制的发冠在敦煌壁画中也可以找到。莫高窟一共有四个洞窟发现了该种扇形冠,位置如下表:

图6 柏孜克里克千佛洞第16窟供养人(采自《新疆佛教艺术》)

遗址所在位置洞窟号及位置人物形象及数量年 代①敦煌莫高窟瓜州榆林窟第409窟回鹘可汗礼佛图侍从像八身五代第148窟主室东壁南侧供养人像一身盛唐(晚唐、西夏、清重修)第418窟主室东壁下层供养人像两身隋(西夏重修)第39窟前室甬道南壁供养人像四身五代沙州回鹘时期①根据《敦煌石窟内容总录》所断时间为依据。

莫高窟第409窟回鹘王子礼佛图中八位回鹘可汗身后的侍从(图7),皆着此冠,可断定绢画中的人物为高昌回鹘时代人物无疑。

柏孜克里克石窟第38号窟绘有著名的摩尼教壁画,后来该洞窟又被改建成佛教洞窟。该窟前壁所绘的其中一个供养人像,身穿对襟窄袖长袍,头戴扇形冠,这与柏孜克里克石窟第71窟中所绘回鹘供养人形象相似。第71窟是1982年清理窟前堆积时发现的,这是一座平面呈长方形的纵券顶窟,前壁北侧描绘有三身、南侧残存两身男性供养人像。这些供养人身穿绿色对襟窄袖长袍,头戴的毡帽上宽下窄呈扇形,用红色丝带系于颏下,头后垂红绢缯带。[注]贾应逸、侯世新《莫高窟409窟与柏孜克里克石窟供养人对比研究》,《吐鲁番学研究》2008年第1期,第513页。前述两种装束与上述莫高窟第409窟“回鹘五子礼佛图”中的侍从,均为典型回鹘贵族侍者的形象。

图7 莫高窟409窟回鹘王子礼佛图(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》第5卷)

图8 柏孜克里克第31窟回鹘王供养像(采自《新疆佛教艺术》)

通过以上对敦煌、新疆两地戴扇形冠回鹘男供养人画像的分析,可以判断,佩戴扇形冠者应为贵族侍从或者低等级贵族。沈雁博士指出,这些着扇形冠的人物,其身份比戴尖顶花瓣形冠及三叉冠的供养人低,因为在供养人群像中他们往往排在后二者之后。[注]沈雁《回鹘服饰文化研究》,第103页。因此,根据回鹘壁画中贵族妇女侍从为女、男贵族侍从为男的礼仪惯例来推断,绢画中戴扇形冠男子之前的回鹘贵族应该是一名高级别的男性贵族。

总的来看,绢画之中供养人画像至少给我们提供了如下信息:

第一,该供养人为回鹘人无疑。因为该男性供养人的无檐扇形冠、身穿的棕红色团锦长衣以及在其旁边残留的头饰,在同时代的回鹘壁画等艺术作品中均可以看到。

第二,这些供养人不是佛教徒。绢画仅存的这个供养人的手势是将右手平摊放置在胸口,这既与佛教徒在礼拜时合掌或双手持花(图8)等仪轨明显不同,[注]贾应逸、侯世新《莫高窟409窟与柏孜克里克石窟供养人对比研究》,《敦煌壁画艺术继承与创新国际学术研讨会论文集》,上海:上海辞书出版社,2008年,第513页。也与一般的摩尼教供养人的礼拜方式迥异。

据此我们可以大致得出如下结论:绢画中保留下来的供养人属于次等贵族或者侍从,从其服装为小团花推测为次等贵族的可能性更大一些。从该供养人前面残存部位的冠式来看,其前面的人物应为一摩尼教高级僧侣或男性回鹘贵族,而非勒柯克所言之贵族妇人。

四、结语

勒柯克从新疆带回的这幅摩尼教绢画,充分反映了高昌回鹘统治时期,摩尼教的神祇中有一位是持十字架权杖者,应为耶稣,亦即摩尼教汉文文献中的“夷数佛”。摩尼教与景教之间有着一定的亲缘性,除了吸收佛教成分外,绢画中十字架、礼拜童子的形象反映出摩尼教对耶稣形像的吸收主要来源于景教,所以尽管在高昌回鹘时期摩尼教已经公开佛化,但景教当中的服饰、礼拜仪轨等部分传统依然顽强地保留在摩尼教耶稣形像之中。通过对残存供养人的冠式、形姿等分析,勒柯克认为绢画中的主供养人为贵族妇女的观点并不准确,而应为一高级僧侣或地位较高的男性回鹘贵族。这表明在高昌回鹘时期,耶稣是最主要的摩尼教神祇形象之一,并享受专门的礼拜和供养。