《莫高窟六字真言碣》中四臂观音像作者试考

薛艳丽

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

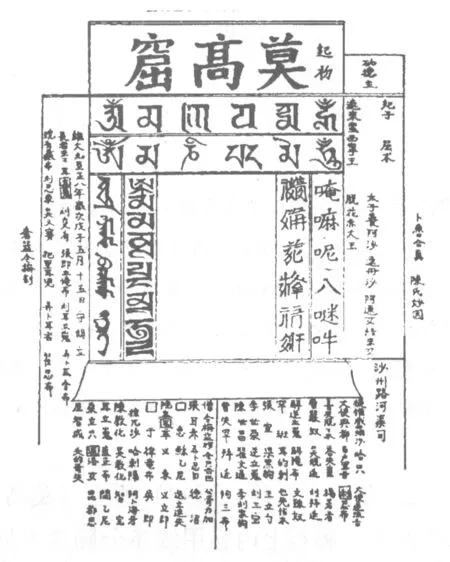

元顺帝至正八年(1348)所立《莫高窟六字真言碣》(图1、图2)残高79厘米、宽57厘米,碣石上内容用线条分隔为不同部分。碣石上方横书正楷“莫高窟”三字,中央阴刻一结跏趺坐于莲花座上的四臂观音像。观音双手合十于胸前,另外左侧一手执莲花,右侧一手捻佛珠,佩项圈挂璎珞,臂饰钏镯,刻有头光和身光,头冠上有结跏趺坐佛像一身。观音像上方及左右方为用汉、梵、回鹘、藏、西夏、八思巴等六种文字刻成的六字真言。其中观音像上方二列文字从上至下依次为梵文和藏文,左侧二行文字从外至里依次为汉文和西夏文,右侧二行文字从外至里依次为回鹘文和八思巴文。左侧六字真言外侧有速来蛮西宁王等功德主的题名,再外侧在边线外有“卜鲁合真、陈氏妙因”8字。右侧六字真言外有立碣石的时间及立碣者僧守朗等人的题名,再外侧在边线外有“奢蓝令栴刻”5字。碣石下端为沙州路河渠司提领等人的题名,这些题名者被中间一刻线分为两部分,其中左侧为河渠司下约30人的题名,右侧为僧尼约29人的名目。

学界对该碣石给予了较多关注,清代徐松最早对该碑进行过录文,罗振玉、沙畹、谢稚柳、松村润、小田寿典、梅村坦、波西儿、苏莹辉等中外学者在自己的研究成果中对该碑或论及、或录文、或拓片插图。[注]参李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》(《敦煌研究》试刊第2期,1982年)第108-112页和敖特根《〈莫高窟六字真言碣〉研究》(《敦煌研究》2005年第6期)第77页中的介绍。阎文儒先生在对该碣石进行录文的同时,并对用六种文字所写的六字含义进行了解释。[注]阎文儒《元速来蛮刻石释文》,《敦煌研究》试刊第1期,1981年,第34-42页。李永宁先生也在参考前人已有录文的基础上对碣石内容进行了重新释录,并对碣石中的功德主速来蛮、沙州路河渠司等进行了说明。[注]李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》,第108-112页。敖特根先生对碣石中的蒙古人名、碣石性质和立碣原因等问题进行了讨论。[注]敖特根《〈莫高窟六字真言碣〉研究》,第77-83页。杨富学先生对该碣石的内容及意义等进行了分析说明。[注]杨富学《河西多体文字六字真言私臆》,《中国藏学》2012年第3期,第89-93页。总之,学界对该碣石的研究取得了较为丰硕的成果。本文则在前人研究基础上,对碣石中四臂观音像的作者再略陈己见。

图1 《莫高窟六字真言碣》碑(张小刚提供)

图2 《莫高窟六字真言碣》录文图(采自李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》)

关于碣石中央的四臂观音像,以往学界也进行过关注,如阎文儒先生云:“碑上刻‘莫高窟’三字。正中为佛像,亦非汉人所刻之形式,而属喇嘛教所线刻之佛像风格。佛座为一层覆瓣式之仰莲,一见即可证为后代所刻者。”[注]阎文儒《元速来蛮刻石释文》,第35页。这里阎文儒先生论及到观音像的风格,但没有论及该像的绘制者。后来敖特根先生也对该像的风格进行了说明,并且首次对该像作者进行了论证:“就其造型而言,碑石中部阴刻的尊像应为藏传密教中的四臂观音,这是学界所公认的”,“如果《西域水道记》的记载无误,我们首先应该弄清楚的是‘龛’字之确切含义。佛龛,《佛学大辞典》定义为‘(杂名)佛寺也。……俗亦谓供佛之小室曰佛龛。’碣石中的平面图像显然不是佛龛。但如果立此碑的目的是为了供奉,那么,我们不妨视其为佛龛,因为碣石中刻四臂观音与其周围的六体字六字真言和莲座正好构成一个佛龛。这样以来,我们可以推测卜鲁合真和陈氏妙因二位女弟子负责完成了碣石的规划和四臂观音的绘图。……碑石中的菩萨像绝非是工匠‘任意而为’的,预先必定有严格的规划和绘图。之后,由工匠手奢蓝令旃刻于石,由晋宁路绛州白台寺僧守郎负责立碑”。[注]敖特根《〈莫高窟六字真言碣〉研究》,第80-82页。这是目前笔者涉猎范围内对该像作者进行讨论的唯一观点。但显然,敖特根先生是在假设《西域水道记》中“龛”字不误的前提下进行推测的。关于这个“龛”字,是指《西域水道记》卷3所录在碣石左侧边线外的“卜鲁合真 陈氏妙因龛”之“龛”。[注][清]徐松著,朱玉麒整理《西域水道记》,北京:中华书局,2005年,第152页。实际上,除了《西域水道记》之外,诸家并没有录出该“龛”字。阎文儒先生云:“又于线外刻有:卜鲁合真,□□妙因(按《西域水道记》卷三文为:‘陈氏妙因龛’。余详观‘因’字下似有字迹或为‘龛’字。)”[注]阎文儒《元速来蛮刻石释文》,第34页。说明阎文儒先生对该处是否有字和是否为“龛”字并不肯定。李永宁先生参照苏莹辉先生《敦煌石刻考》(手抄本)对该碣石按原碣文字排列式样进行的补正录文图中没有“龛”字。可见,学界对碣石中此处是否有一“龛”字的看法并不一致。敖特根先生是在假设此处真有一“龛”字的前提下,从而认为卜鲁合真和陈氏妙因就是“龛石者”,同时又将碣石画面“不妨视其为佛龛”,进而推测卜鲁合真和陈氏妙因二位女弟子负责完成了碣石的规划和四臂观音的绘图。[注]敖特根先生考证认为卜鲁合真为蒙古女性名,参敖特根《〈莫高窟六字真言碣〉研究》,第79-80页。而妙因也应为尼僧的法号,如敦煌文书P.T.1261背《僧人分配斋儭历》第68行载有尼妙因。既然是“龛石者”,那么此处“龛”就是动词,但“龛”字在作为动词时,没有刻、绘之义,再者碣石中明确记载刻者是奢蓝令栴。此外,碑石上的文字和图案一般都是由石匠和刻工等工匠完成的,而这些工匠一般也没有女性充任者,故即便此处原来真有“龛”字,同时也将碣石画面“不妨视其为佛龛”,也无法推断卜鲁合真和陈氏妙因就是四臂观音像的刻绘者。

那么,四臂观音是由谁所绘呢?在《莫高窟六字真言碣》下端左侧刻有河渠司属下约30人的姓名:“沙州路河渠司:提领威罗沙、哈只、大使逆流吉、大使兴都、百户宜吉……张宣、梁黑狗、王立勺、李世荣……”,我们认为,四臂观音像应是由河渠司下这些人中的李世荣所绘。又,元至正十一年(1351)八月所立的《重修皇庆寺记》之碑阴刻有参与这次重修皇庆寺的沙州施主、肃州施主、晋宁路施主等和工匠,其中第15-16行载:“沙州路河渠司提领丁虎哥赤、大使李伯昌、付使太平奴、刘扌美、待诏李世荣、李世禄,圣应奴务提领□寒食狗、大使胡也先卜花、付使徐福寿、王士良、石匠邓成刻、张拜帖木”[注]李永宁先生将“待诏李世荣”录为“侍诏李世荣”,当不确。参李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》,第114页。,可见李世荣又出现在该碑沙州路河渠司之下。《重修皇庆寺记》与《莫高窟六字真言碣》同为晋宁路绛州白台寺僧守朗所立,晚于《莫高窟六字真言碣》三年,其中的功德主多与《莫高窟六字真言碣》相同。除李世荣外,僧守郎、奢蓝令栴、西宁王速来蛮、妃子曲术、太子速丹沙和阿速歹、威罗沙、利忍布、文殊奴、也先帖木、宜吉、哈刺阳、翟忍布、院主耳革、耳立嵬、掠兀沙、耳赤、忍勿、朵立只等人,[注]参李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》,第110-114页。两碑都有。

《重修皇庆寺记》碑在李世荣姓名之前注明了其“待诏”的身份。关于“待诏”一词的含义,《辞海》从“官名”、“待命供奉内廷的人”两方面进行了解释,《汉语大词典》则在这两层含义的基础上增加了“等待诏命”之义。唐代不仅征文词经学之士为翰林待诏,而且将供直于内廷别院的医卜技术之流也可称为待诏,如画待诏、医待诏等。[注]辞海编辑委员会编《辞海》(缩印本),上海:上海辞书出版社,1980年,第800页。罗竹风主编《汉语大词典》(缩印本),上海:汉语大词典出版社,1997年,第1842页。宋元时,民间往往以“待诏”称画匠、木匠、石匠、铁匠等手工艺匠,[注]关于宋元以来将民间画匠、铁匠等手工艺人称为待诏、司徒、仆射等的原因,可参纪德君《宋元以来市井间官名滥称风习探赜》,《社会科学》2002年第4期,第76-80页。该文又以《宋元以来市井间官名滥称风习的历史文化意蕴》为题发表于《中国文化》第19、20期,第149-154页。关于元明清时期画工“待诏”称谓的相关情况,还可参薛艳丽《中国古代画工的“待诏”称谓论略》,《艺术探索》2013年第1期,第14-15页。如《古本水浒传》第三回载:“智深走到铁匠铺门前看时,见三个人打铁。智深便问道:‘兀那待诏,有好钢铁吗?’”[注][明]施耐庵著,蒋祖钢校勘《古本水浒传》,石家庄:河北人民出版社,1985年,第49-50页。此待诏则指铁匠。至于将画工称为待诏的例子更为普遍,如山西芮城永乐宫三清殿壁画中泰定二年(1325)题记所载的画待诏有:河南府勾山马七待诏、河南府洛京勾山马君祥及其长男马七待诏、门人王秀先、王二待诏、赵待诏、马十一待诏、马十二待诏、马十三待诏、范待诏、魏待诏、方待诏、赵待诏。又永乐宫纯阳殿内至正十八年(1358)题记中载有待诏张遵礼和门人田德新、曹德敏,待诏李弘宜和门人王士彦,待诏王椿和门人张秀实、卫德等画工。[注]朱希元、梁超等《永乐宫壁画题记录文》,《文物》1963年第8期,第65-78页。《重修皇庆寺记》碑第3-5行载:“速来蛮西宁王崇尚释教,施金帛、采色、米粮、木植,命工匠重修之。俾僧守朗董其事,而守朗又能持疏抄题以助其成,佛像、壁画、栋宇焕然一新。”[注]李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》,第112页。说明在这次重修皇庆寺时一定有画匠、木匠参与其中。同时,在立碑过程中往往需要石匠的参与。那么,待诏李世荣、李世禄二人的身份到底是什么呢?下面我们就对此进行讨论。

虽然木匠、石匠、画匠等手艺工匠都可称为待诏,但我们从修建各类庙宇而所立的功德碑上可以注意到,当画匠与其他参与修建的各类工匠如木匠、铁匠、泥水匠、石匠等都同时出现时,最有可能被称为待诏的是画匠,而其他工匠则一般不会称为待诏。如立于元至治三年(1323)八月十五日的《重修藏山庙记》碑尾载有泥匠韩旺、刘世忠,铁匠提控张文,木匠提控张山,待诏贾善夫;又立于明成化二十年(1484)十月的《重建普济寺记》碑尾载有平遥县待诏孔俊、张的义,阳曲县铁匠倪贵男、倪仲迪、倪仲夆、倪让,平定州石匠畲的兴、畲的□[注]李晶明主编《三晋石刻大全·阳泉市盂县卷》,太原:三晋出版社,2010年,第32-33、65页。,这两块碑中的待诏都是指画匠。

普通工匠的姓名被勒之于石的前提条件是,要么其因自己的技艺参与了相关劳作活动,要么其作为施主进行了布施。立《重修皇庆寺记》碑的主要原因是为了纪念重修皇庆寺之事和参与的功德主及工匠等,故参与重修活动的画匠、石匠、木匠等工匠都有可能会被刻之于石。但立《莫高窟六字真言碣》的原因不同,其可能主要是为了祈祷风调雨顺、消灾驱障,[注]敖特根先生在《〈莫高窟六字真言碣〉研究》(《敦煌研究》2005年第6期)一文中推测,元顺帝至正八年,中原地区可能遇上了罕见的洪涝灾害,《莫高窟六字真言碣》的立碣原因可能与此有关。至于用不同民族文字立碣的原因,杨富学先生在《河西多体文字六字真言私臆》(《中国藏学》2012年第3期)中推测,元代出伯家族以藏传佛教及其所尊奉的六字真言为纽带,团结辖域内不同民族以抵御蒙古诸王反叛势力的侵扰。除立碑外,没有其他修建活动,同时也不需要众多施主布施以供所需,故立碑者除了蒙古贵族外,主要是河渠司下属人及相关僧尼,在这种情况下,其他如木匠、泥水匠等普通工匠的姓名没有机会出现在碑石上,而只有参与立碑的石匠、绘制碑石图像的画匠和刻石者的姓名才有机会被勒石以志。而《重修皇庆寺记》碑中第16行已经专门记载到沙州路河渠司下有“石匠邓成刻”,故待诏李世荣也不可能是石匠,而只能是画工。实际上,元代敦煌地区画匠的待诏称谓在石窟题记中也有明确记载,如榆林窟第12窟元代至正二十七年(1367)题记云:“临洮府后学待诏刘世福到此画佛殿一所记耳”[注]张伯元《安西榆林窟》,成都:四川教育出版社,1995年,第200页。,待诏刘世福的身份就是画匠。

在《莫高窟六字真言碣》和《重修皇庆寺记》碑中,李世荣都出现在沙州路河渠司之下,说明其与沙州路河渠司关系密切。河渠司是管理水利的机构,《元史·河渠志》载:“元有天下,内立都水监,外设各处河渠司,以兴举水利、修理河堤为务。”[注]《元史》卷64《河渠志一》,北京:中华书局,1976年,第1588页。沙州路河渠司当为沙州路总管府属下“兴举水利、修理河堤为务”的机构,[注]当然,河渠司有时也会参与管理水利之外的事务,参高华《“亦集乃路河渠司”文书和元代蒙古族的阶级分化》,《文物》1975年第9期,第87-90页;霍红霞《元代亦集乃路水利管理初探》,《农业考古》2014年第4期,第111-113页。而在履行此职能的过程中,画工的作用也至关重要。如明代张内蕴、周大韶撰《三吴水考》卷13载:“前项河渠年久湮废,今欲开浚必究其源,相其要害,多方讲求,设法处置,然后水利可兴也。除行兵备道查议外,为此牌仰该县掌印官即将境内地方水道,带领该吏塘长、画匠、工作人等,躬行相度,逐一备细查眀……”,同卷中《查访范家坵呈文》也载:“随经督同水利县丞吕品并塘长、画匠、算手人等亲诣查勘,亟宜全浚……”[注][明]张内藴、周大韶撰《三吴水考》,《景印文渊阁四库全书》第577册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第492、512页。又清代傅泽洪撰《行水金鉴》卷121载:“虽神禹亦难底绩,惟开创泇河,置黄河于度外,庶为永图耳。泇河之议尝建而中止,谓有三难。而臣遣锥手、步弓、水平、画匠人等,于三难去处逐一勘踏……”[注][清]傅泽洪撰《行水金鉴》,上海:商务印书馆,1936年,第1762页。可见,在明清官府的水利建设活动中,往往需要画工绘制详细的相关水利图,这种情况在元代也应不例外。《元史·世祖本纪》载:“[至元元年]五月乙亥,诏遣唆脱颜、郭守敬行视西夏河渠,俾具图来上。”[注]《元史》卷5《世祖本纪二》,第97页。李并成先生认为,此处西夏当含河西走廊,参李并成《元代河西走廊的农业开发》,《西北师大学报》1990年第3期,第52-56页。说明在元代的河渠等水利建设中,绘图也往往是重要内容之一,而绘图者大多为画工。以此测之,李世荣的身份很有可能是在沙州路河渠司上役的画工。

既然李世荣的身份应是画工,并且其姓名并非是以施主而是以劳作工匠的身份被刻在《莫高窟六字真言碣》上,那么该碣石中的四臂观音像应是由李世荣所绘,至于刻者应是奢蓝令栴。又《重修皇庆寺记》碑阳碑首上有二龙戏珠图,碑的阳、阴两面四周有植物纹样,这些图像的设计绘画者也应是李世荣等。那么,这些图像的刻者是谁呢?该碑第1行载其是由“敕授沙州路教授刘奇撰并书丹”的,而第10行载有“晋宁路绛州白台寺僧守郎立石奢蓝令栴”,既然奢蓝令栴在《莫高窟六字真言碣》中是刻者,那么其在《重修皇庆寺记》中也应参与刻写活动,但该碑第16行又载有“石匠邓成刻”,其中“刻”字不知是指其名,还是指刻石,因为立碑时石匠要处理碑石,但碑石上的内容有时又有专门的刻者[注]如立于清光绪三十二年(1906)、现存于山西左权县拐儿镇西五指村的《新建山门重修堂阁碑序》碑尾载有画匠及其他铁匠、石匠、木匠、泥匠、铁笔匠等匠名,其中石匠负责处理碑石,铁笔匠负责镌刻。,若该邓石匠也参与了碑石的刻写,那么碑石上文字和图像等内容可能是其与奢蓝令栴共同所为,也许其中一人专门负责图像的刻制。此外,《重修皇庆寺记》碑所载这次重修活动中所绘的壁画也应是李世荣等人所为。至于该皇庆寺,敦煌研究院及宿白、史苇湘、李永宁等先生认为是指曹氏归义军时期营建的莫高窟第61窟,该窟内容基本保持了初建原貌,唯独甬道盝形顶图案和南北壁炽盛光佛经变等是元代重修绘制。[注]详参敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第26-27页;宿白《敦煌莫高窟密教遗迹札记》,载《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,第309页;史苇湘《莫高窟榆林窟唐五代宋西夏元的壁画艺术》,载氏著《敦煌历史与莫高窟艺术研究》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第327-328页;李永宁《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)》,第116页。但也有学者如赵声良、孟嗣徽、关友惠和沙武田等先生提出了不同的观点,认为其属西夏时期的作品。[注]详参沙武田《莫高窟第61窟甬道壁画绘于西夏时代考》(《西北第二民族学院学报》2006年第3期,第57-62页)一文中的介绍和讨论。从目前情况来看,似乎学界对这两种观点暂时还没有形成统一固定的认识,[注]如张海娟、杨富学《蒙古豳王家族与河西西域佛教》(《敦煌学辑刊》2011年第4期,第84-97页)一文依然采纳关于莫高窟第61窟甬道壁画为元代重绘的观点。故《重修皇庆寺记》碑中所载李世荣所绘壁画的具体情况暂时也不好臆断。