虚拟学习环境下协作型微课程设计研究

王初薇

惠州学院 广东惠州 516007

虚拟学习环境下协作型微课程设计研究

王初薇

惠州学院广东惠州516007

我国学界对于协作型的研究主要集中于传统的面授课堂领域,尚缺乏对虚拟学习环境下协作型技能研究的观照。借助台湾地区教育云平台“群学网”构建的虚拟学习环境,以两岸跨境合作课程为研究个案,分析虚拟学习环境下协作型技能的新特征。

虚拟学习环境;协作型;微课程

虚拟学习环境是一种在信息技术尤其是网络技术支持下构建的学习空间[1]。目前常见的虚拟学习环境包括商业性软件Blackboard、开源软件Moodle等,二者已得到了广泛应用和认可。另外,三维虚拟学习环境日益引起研究者的广泛重视,一类是借助Java3D,Cult3D,Quest3D,Virtools,VR-platform[2]等虚拟现实开发平台构建[3];另一类则是由专门的三维虚拟学习平台技术如Active Worlds,Second Life,Wonderland,Google Earth,Hipihi世界等构建[4]。

本研究选择由台湾台南大学开发的虚拟学习平台“群学网”(http://cop.linc.hinet.net/)作为开展协作型教研的平台。一方面,它提供了与线上开课、分组学习、互动交流、作业提交、作品分享等与Blackboard、Moodle平台相似的功能模块,具备较好的代表性;另一方面,它融合了数字化学习档案、合作编组机制、教学个案陈述(DST)等功能,对教师协作型技能培养具有积极意义。

1 协作型微课程个案描述

1.1协作型微课程设计标准

依据学生在线学习活动的特点,结合“群学网”的功能以及对微课程的设计要求,“返本开新”微课程的设计需要遵循一定的标准。

1.1.1明确的学习任务和主题活动设计

“群学网”中学习任务的设计,要能明确指引学习者进行知识探索的步骤与方向。学习任务设计包括设定探究主题范围,探索的实施步骤和分组情况,并明确学习者应完成的学习作品形式。其中主题活动设计应该掌握的原则包括:(1)以真实世界存在的问题为源头,引导学习者探索;(2)明确描述事实及事件背景;(3)情境的设计应该能够唤起讨论,鼓励学习者寻求问题解决之道;(4)问题应该具有开放性;(5)情境设计,要能够培养学习者合作学习的能力。

1.1.2合作型学习过程和可视化的学习成果

学习过程中学习者能够有效融入合作学习的精神,并通过虚拟学习环境进行沟通和讨论。除了要求学习者应用传统的口头表达与书面表达方式整理学习成果之外,教师应该进一步指导学习者使用数码相机、摄像机及Movie Maker,Adobe After Effect,Premiere等视音频处理工具,鼓励学习者以微视频的方式,将学习历程与心得体会记录并分享出来。在学习结束阶段,应安排学习者进行学习成果展示,为了扩大展示效果,展示应尽量在网络平台进行。

1.1.3必要的学习支架和权威的网络资源

为了使学习者能够顺利有效地按照学习任务的设计进行主题探究活动,课程设计应该提供学习支架工具,如概念图、学习指南等,也应该了解学习者的先验知识,即“最近发展区”。为了帮助学习者高效地利用相关的网络资源,教师应该事先将主题相关的或学习者实施学习任务时需要的网络资源收集整理出来。这样做的优势一是提高学习者查找资料的时效性;二是避免网络学习中的信息迷航。

1.2协作型微课程任务概览

自2012年起,以笔者所在高校中文系“卓越语文教师培养计划”为契机,笔者尝试利用“群学网”平台,在语文教学技能课程内开展以“返本开新,两岸学生如何重释孔子人生之‘摆脱’”(简称“返本开新”)为主题的探究活动。

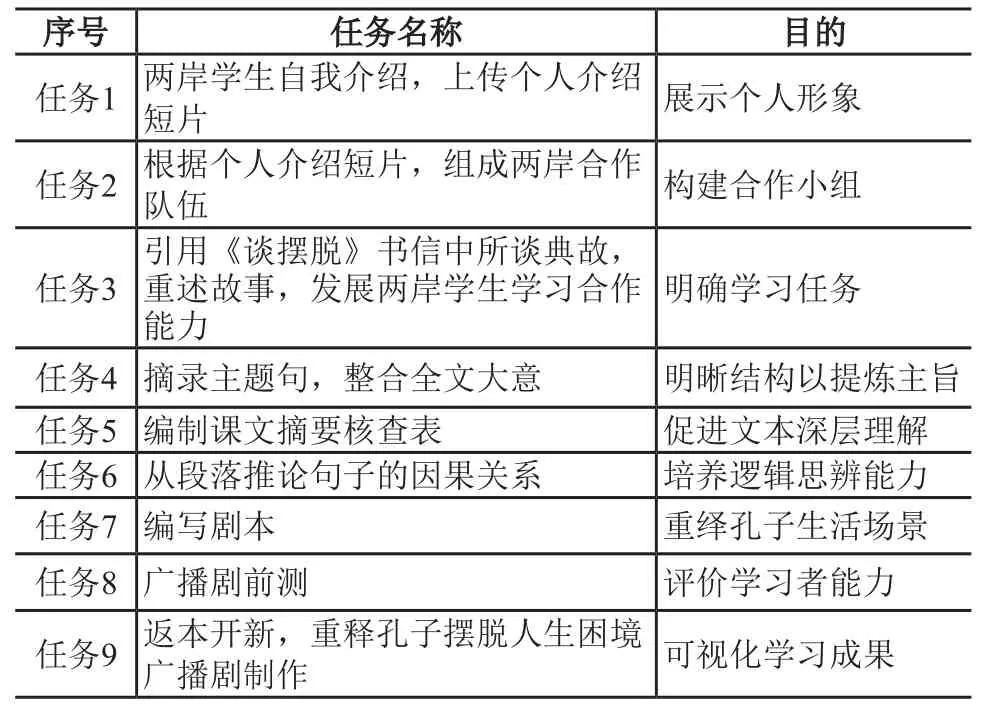

依照上述标准,“返本开新”微课程的设计是从学习者日常生活中经常面临的“取舍”难题出发,以孔子儒家思想为宏观背景,结合“谈摆脱”为主题的文本分析,引导学生在思维及行动上,积极面对生活中的困境。该主题探究活动主要由9个任务构成,具体的任务设计如表1所示。

表1 “返本开新”课程学习任务一览表

“返本开新”微课程的各个学习任务是按照由浅入深、任务驱动、合作参与的原则组织设计的,使得学生主动参与意识强,合作能力得到了有效锻炼。相比传统字、词、句、篇章结构的讲解方式,新型合作化的课程任务更容易唤起学习者强烈的学习兴趣。此次课程中,两岸学生结成合作学习队伍,共同探究、研读、重绎经典文学作品,以小组为单位完成广播剧作品。这种互评学习成果(广播剧)的考核方式,既能够促进学生主动学习,提升其审美鉴赏与评价能力,也能使其在情感和价值观上得到陶冶,同时强化了语文师范生的信息素养,可谓一举多得,体现了语文教育人文性与工具性相统一的学科特点。

2 协作型微课程特点分析

2.1协作备课:教学智慧的碰撞与分享

备课是教师根据具体的教学目标、教学对象、教学内容,对课程做出预期规划与安排的过程[5]。传统意义上的备课行为,包括资料查找、目标设定、内容选择等都由教师独立完成。在这种情况下,备课作为教师的个体行为,缺乏必要的质疑和互动,容易陷入思维定式。在虚拟学习环境下,教师以群体协同的方式存在,可以优化备课的效果,激发备课过程的创造性。更重要的是,教师之间共同参与讨论有利于教学智慧的碰撞和共享。可以说,虚拟学习环境下的协作备课,具有很强的实践应用指导价值。

此次跨境课程中的指导者与协作者由广东惠州学院中文系、惠州学院图书馆、台湾台南南宁高中、台湾成大附中等不同层次的学校教师组成,还吸纳了台南大学教育技术相关专家作为技术顾问。在虚拟学习环境的备课过程中,不同教师承担不同角色,如设定学习目标、制定具体的学习任务、提供专业学科资源、辅助技术支持等均由相应教师负责,从而彰显专业教师的教学个性和独创性。在课程的实施过程中,教授者根据学习者的反馈不断修正教学行为,并将反思结果记录下来。其中,教师的“个人日志”可以看作是针对学生学习反馈的“二次备课”,这种带有深刻反思特征的行为能够实现教学重心下移—哪种方法有利于提高教学效果?哪种策略有利于学生发展?这些问题都能在反思中不断强化。

备课过程中的互动交流与思想碰撞也是教学中的重要组成部分,在虚拟学习环境下跨境文化差异使得对话更为频繁。以此次微课程探究主题的确立为例,两岸教师之间通过“群学网”的备课区开展了多次在线交流与协调。起初台湾地区教师S拟定的课程题目为“芋头番薯空中结缘”,笔者提出了疑问和不同见解,随后双方反复商谈,最终确定课程名称。跨境跨区域的备课能够有效消弭备课过程中的遮蔽性与竞争性,凸显团队意识和合作精神,并且在跨文化差异碰撞的基础上带来了知识的深层交互,有效解决了传统备课在互动层面的不足。

2.2协作说课:课程质量的准入保障

所谓说课,是在备课的基础上,面向同行和专家阐释教学设想与教学理念的过程。从形式上看,说课可以分为口头语言、演示课件、微视频等多种展示形态。由于师范生理论素养和实践能力的缺乏,如果对教学设计没有深入理解,就容易使说课流于形式。因此,说课是检验教师教学设计的重要一环。教学同行或者研究专家通过说课对课程做出预判,从而提出改进意见—充分吸纳第三方智慧是创新和变革传统课程的重要策略,也是说课的意义所在。虚拟学习环境下的说课,提倡大学、研究机构与中小学借助互联网的远程协作,因而具有自身的特点。

在传统的说课活动中,课前说课一般包括说教情、说学情、说目标、说内容、说情境、说设计、说资源、说评价等环节。在“群学网”平台中,预设了微课程相关的元数据字段。课程设计教师可以协作完成在线填写。以元数据为框架,专家和同行都能够清晰地对教学内容有预期,通过元数据填写达到“不说而说”的说课效果。

“群学网”平台中预设的课程元数据字段主要包括开课教师、设计者、适用年龄、主要领域、次要领域、、情境、任务、教学设计、网络资源、评量设计、综合素养、参考资料等14项用户定义字段。与传统课堂中说课具体环节相比照,不难看出,上述字段中“开课教师、设计者”对应“说教情”,“适用年龄、主要领域、次要领域、

”对应“说学情”,“中小学能力指标或高中职课程纲要”对应“说目标”,“任务”对应“说内容”,“网络资源,参考资料”对应“说资源”,“评量设计、综合素养”对应“说评价”。

通过阅读这些字段信息,课程审核专家很容易建立起对课程的基本判断。如果审核专家认为课程内容符合要求,则完成审核;否则可以通过平台中的邮件、即时讨论等功能向开课教师指出课程设计的不足和有待完善的方向,督促教师在规定期限内完善课程设计,提高课程的准入门槛以保障课程质量。

2.3协作评课:课程评估的技术介入

如果说课前说课关注的是课程的预期,课后评价则侧重于对教学效果的总结,关注对课程的反思以及对课堂表象理论的阐释,并以此作为新一轮开课前的完善手段。“返本开新”微课程非常重视课后评价,甚至将其作为评价课程的重要环节。不同于课前说课采用用户自定义课程元数据这种静态的说课方式,课后评价采用视频短片的新媒体形态,更加形象直观。以数字化方式呈现的课后评价,能够促进教师间相互观摩、学习,而且不受地域、时空的限制。这种方式极大地提高了说课的弹性和多元参与度,推动教师教学的个性化表达。

台湾地区同行专家将这种策略称为“PBL课程数字个案陈述”(Digital Storytelling about My PBL Cource)。其具体做法是:教师运用摄像机、照相机,甚至手机等数字设备记录教学或学习历程,然后将教学目标、教学活动设计、教学或学习活动、学生学习成果、学生的反思、教师的反思等以精心编辑制作的微视频的方式呈现出来,并上传到“群学网”上。

教学是一种个性化的行为,多方协作的集体教学也概莫能外;即使针对同一问题,于不同的教师视角而言其过程和结果也有不同表达。虚拟学习环境下,教师更容易形成自己的独特认知:一方面,相比传统文字、演示文稿等静态方式呈现的说课过程,教师通过视频短片的方式将自己的个性化体悟显现出来,可以触发教学反思,加深对未来教学的认知;另一方面,按照“六度分割”理论,由于微视频具有易于分享的特点,使得说课内容更易于扩散、传播和接受。

3 结束语

“返本开新”课程以“课中课”的微课程形式,作为传统师范类课堂的补充,以培养师范生教学能力为切入点,最终获得“全球中小学校学习社群创新学习模式竞赛活动”虚拟学校组第一名的成绩。这也表明,教师的协作对话作为一种社会活动,彼此都应该了解对方的期待是什么,以及双方所应扮演的教学角色。当这种思想碰撞是通过虚拟学习平台展开时,切入问题的视角变得更为重要。

[1] 孙鸿飞,孙艳萍.英国开放大学虚拟学习环境建设与运行的研究[J].中国远程教育,2014(6):56-64.

[2] 赵冬梅,尹伊. 基于Blackboard平台的混合式学习模式教学实践探究[J].现代教育技术,2012(9):41-44.

[3] 张雪云,马志强.国内Moodle平台研究综述[J].开放教育研究,2007(6):96-99.

[4] 蔡苏,余胜泉.从Sloodle看三维虚拟学习环境的发展趋势[J].开放教育研究,2010(2):98-104.

[5] 屠锦红,李如密.高师生“协作型”技能综合培育的理论与实践[J].现代大学教育,2013(3):96-101.

[6] 2013全球中小学校学习社群创新学习模式竞赛活动[EB/ OL].[2016-02-28].http://pathfinder.nutn.edu.tw/carnival/2013/ awards_list.html.

A Study of Cooperative Teaching in Virtual Learning Environment

Wang Chuwei

Huizhou University, Huizhou, 516007, China

At present, researchers mainly concentrated on cooperative teaching in the feld of traditional face-to-face teaching environment, lacked of taking care of it in virtual learning environments. With the aid of Taiwan area education cloud platform "sociology network", constructed the hypothesized study platform, taken two sides across the Taiwan Strait cooperation Microcourses as research case, analyzed the new characteristics ofcooperative teaching in virtual learning environments.

virtuallearning environment; cooperative teaching; micro course

2016-03-09

王初薇,博士,副教授。

广东省高等教育教学改革项目“地方本科院校跨专业研究性教学模式的探索与实践”(编号:GDJG20141243);广东省教育科学规划项目“跨境协同视角下职前语文教师PBL教学能力培养研究”(编号:2013JK167);广东省教育研究院教育研究课题《教育云环境下中文师范课程跨境协同教学研究》(编号:GDJY-2014-C-b046)的阶段性研究成果。