危机情境下个体职业承诺与组织承诺对职业发展影响

沈 虹(法国尼斯大学,尼斯市 06000)

危机情境下个体职业承诺与组织承诺对职业发展影响

沈虹

(法国尼斯大学,尼斯市 06000)

随着全球经济一体化,在超级竞争模式下企业之间竞争的强度和激烈程度也达到了前所未有的高度。企业或者组织将很难长期维持传统意义上的竞争优势,组织自身的稳定性也将不断地被破坏,从而导致员工的就业环境更加不稳定,员工和组织之间的稳定性趋弱,员工的不安全感也将不断增强。本文首先通过案例和实验的研究及对比结果对假设进行初步验证,再通过多元线性回归的方式来验证职业承诺以及组织承诺和职业可持续发展变量之间的关系。我们得出尤其是在竞争经济状态下当企业/组织越来越不稳定的情况下,职业承诺相较于组织承诺在危机情景下更能有助于个人职业可持续发展。

主动性忠诚;组织承诺;职业承诺;心理契约;共同进化;职业可持续发展/绩效

1 研究概况

面对全球市场一体化,新技术的应用,以及政策的变更等大环境的原因,组织之间的竞争日益激烈,由此导致将面对很多的变化。与此同时,这些变化也将促使组织内部产生一系列的变革。在这些变革的过程中,不可避免地会导致雇佣关系的不稳定性增强。同时很多像美国最大的人力资源公司万宝盛华这样临时代理机构的出现,使得终身制的雇佣关系会越来越少,随之而取代的是越来越多的临时雇佣关系或合同雇佣关系。这样的关系使得人们在组织内的任期越来越短,劳资双方的关系将更加的不稳定,加深了员工的不安全感,员工的组织承诺度必将受到影响;组织的不稳定性将促使员工将更多的关注度放到相对更加稳定的“职业”上。

本文尝试通过案例以及实际调查结果,分析在中国文化情境中,在组织不稳定导致危机情况下组织承诺、职业承诺以及由此产生的主动性忠诚对于员工个人职业的可持续发展之间的关系。

2 研究方法

Josiah Royce(1855—1916年)在《忠的哲学》(The Philosophy of the loyalty,1908)一书中将忠诚划分成3个等级:

· 全身心的奉献于某种价值或者原则:比如说人们的信仰、操守或是道德行为准则

· 忠诚于“个体”

· 对于团体的忠诚,或者称之为“集体主义”。

随着中国社会经济的发展,家庭式的小农经济被市场经济所取代,在市场经济运作下的忠诚和以家庭为单位的小农经济时代的忠诚并不具兼容性;以家庭为背景的忠诚具有无限制的包容性,而以市场为前提时忠诚是有限包容的。这是因为市场经济运作下的组织从根本上不能够给员工提供家族式的保障。因此即使在商业领域已经越来越频繁地使用“忠诚”,但是这里的忠诚更加侧重的是责任和诚信,越来越和承诺所趋同。

在有关承诺/忠诚的研究中,组织承诺在很长一段时间以内都是管理学上非常热门的话题, Jennings在1972年的时候就曾经提出员工对组织的忠诚度应该是企业提拔高级管理人才的首要条件。Clark (1971)则认为“忠诚”是“集体主义文化”中最重要的因素。

1)“组织承诺”的定义最早由贝克尔(Becker)于1960年提出。他认为“由于员工对组织的不断投入从而导致员工不得不继续留在该组织中的一种心理现象”。这里的投入包括物质和非物质两方面的投入,比如说才能、技能、精力、情感以及时间,是一种单边投入的理论。主要可以用来研究员工留职或者产生离职意向的原因

2)认同理论:谢尔顿(Sheldon,1971) 将组织承诺定义为个人对组织的一种倾向和态度, 将个人和组织连成一体;Buchanan (1974)把组织承诺定义为“个人对组织目标和价值观的认同和关系,同时由于这种认同和关系而带来的个人对组织的情感体验”。受需求满足理论以及双因素理论的影响, Porter & Smith将组织承诺定义为“个人对某一组织的认可和参与程度”。强调从自我实现还有激励的角度来探讨组织承诺。维纳(Wiener)则认为高组织承诺会具体体现在:忠于组织,专注完成组织的任务,并且将自己和组织的目标结合为一体。

3)Hall (1970),Stew (1977) 将组织承诺分成态度和行为意图两个方面:

态度承诺:体现员工和组织之间的关系的本质和程度,包括员工对组织的情感、认同还有忠诚,以及对自己在组织工作中的角色投入。

行为意图承诺:主要是指员工愿意留在组织的欲望,愿意为组织继续努力和服务的意愿。个体对行为一致性的承诺构成了行为承诺的核心内容。

4)通过对前人在组织承诺方面的全面分析和回顾,以及实证研究的结果,迈耶和艾伦 (Meyer、Allen) 于1991年提出了组织承诺的三因素模型:情感承诺(AC)——员工因为在情感上认同所服务的组织并愿意参与其中,从而有意愿为组织服务;继续忠诚(CC)——员工停留在组织的原因是担心离开组织以后会失去现在所拥有的东西(例如:资历,工资以及人际关系网络等等),因此忠诚是构建在个人物质利益交易的基础上的;规范承诺(NC)——员工留在组织是因为对自己的工作和组织感到具有责任和义务。两者据此而创建的三因素测量表也被后来者广泛认可和应用。

职业承诺概念是和组织承诺概念同时产生的,但是职业承诺作为工作承诺的一部分,是组织承诺的进化和拓展。由于社会分工的多样化,新兴行业和职业的产生;伴随着企业/组织本身的变化(裁员、重组、并购等等行为);再加上越来越高的职业素质要求、职业价值观的改变、员工对待职业的态度和需求也发生了转变,因此越来越多的学者关注于员工职业承诺的研究。

在英文中,“职业”一词可以分别用career, profession, occupation,以及 vocation来表示。Profession更倾向于高专业化的职业;career强调的是个人的职业生涯,体现了发展的过程或展望,是动态的;而我们则更强调的是一般意义上的职业,特指个体在某一个时间段内为了生存和发展而从事的某个特定的社会活动、角色和职位的总和,相比较前面的career,我们所说的职业更倾向于一个静态的可具体区分的,更适合用occupation来表达。

Becker和Carper (1956) 最早基于专业化的基础对于职业承诺进行了分类。体现了每一个个体对于所从事的职业的认同程度以及对于所从事职业内在价值观的认可程度。Becker(1960)将其提出的过度投入理论从组织承诺的范畴延伸扩展至职业承诺当中,因此过度投入理论不仅仅是研究组织承诺的理论基础,同时也是研究职业承诺的理论基础。Alutto et al.(1973) 发展的用于测量离开组织或职业所需要承担的损失的量表也论证了Becker的论点。但是由于单因素量表的简单性,在某些方面,比如说工作场所的承诺与个体行为以及结果的关系等等,得出的结论并不尽如人意,因此并不能够完全衡量和验证Becker的理论。

Hall, London (1983) 则认为职业承诺是在职业认同基础上追求职业成就的动机强度。简单地说他们对职业承诺的定义就是敬业精神或事业心。根据Hall的观点,职业承诺是指一个人在一个选定的职业角色中工作的动机强度。London (1983)直接用了职业动机(career motivation)一词。他认为职业动机包括工作动机和管理动机,甚至还包括与职业决策和职业行为有关的动机。这些动机具体包括找工作和接受工作、决定留在某组织、修改职业计划、寻求培训和新的工作经验、设定和试图完成职业目的。职业动机的结构包含三个维度:即职业认同 (career identity)、职业洞察力 (career insight)、职业活力 (career resilience)。职业认同是指职业对个人的身份的核心度或按照工作来定义自己的程度,包括工作卷入和晋升的愿望。职业洞察力指个人对自己和组织的客观知觉及把这些知觉同职业目标联系在一起的程度,即个人拥有现实的职业期待、了解自己的优缺点和确立明确的职业目标的程度。职业活力指适应变化的环境、应对不利环境的能力,或个人对职业困境的坚持性,包括自我效能冒险性和依赖性。职业认同确定了职业动机的方向,职业洞察力和职业活力分别反映了职业动机的激发强度和坚持性。Carson和Bedeian根据London (1983, 1985) 对职业承诺的定义,将职业承诺看成多维结构,由职业认同、职业规划和职业韧性等3个部分构成。职业认同指对职业的紧密的情感联系;职业规划确定个人的发展需要并设定职业目标;职业韧性指在困难面前不退让。这里职业规划等同于London提出的职业洞察力。

当职业承诺的研究还停留在单维论阶段的时候,组织承诺的研究已经发展进入到了多维论阶段。加拿大的学者Mayer和Allen(1984)在对以前学者的研究进行了归纳总结以及梳理之后,将Becker的单边投入理论定义为继续承诺,将Buchanan和Porter对情感的重视定义为情感承诺,在Weiner重视规范的基础上定义了规范承诺,并由此编制了组织承诺量表。 1993年,Mayer和Allen采取了和Aranya相类似的做法,将自己在组织承诺方面的研究拓展到了职业承诺方面,与组织承诺相对应,从经济、心理和社会文化方面将三个维度依然定义为情感、继续以及规范承诺。进行如此划分的理由是Mayer等人认为个体决定离开职业的原因是多方面的,而多维度的模型能够更好地分析人们的心理状态。Mayer和Allen的量表也是从组织承诺量表演变而来,但是他们并不是将原量表中“组织”一词简单地用“职业”替换,他们对项目进行了筛选,并重新编制,通过验证性分析,职业承诺三因素量表之间区分明显,相关和回归分析结果与模型预测结果相一致,表明职业承诺是可以独立于组织承诺单独预测的,也证实了三因素模型的优势。但是在测试的过程中,样本局限在护士这个行业,导致代表性不够。为此Irving和Coleman将该量表运用到同一组织里面的不同职业进行了进一步的研究,从而也验证了三维度的观点。

有学者认为应该将Mayer三维论里面的继续承诺中的代价承诺(离开某职业需要承担的损失)和选择限制(也可称之为机会承诺:即是否缺少可选择的职业)作为单独的维度来进行测量。由此Blau在此基础上发展了四因素论,即情感承诺 (affective commitment),规范承诺 (normative commitment),代价承诺 (accumulated cost) 和机会承诺 (limited alternatives), 并将该量表用在了不同人群的测试(MBA,药剂师以及一般企业员工)信效度良好。可是在研究过程中,研究人员发现累计投入和规范承诺之间的相互作用结果与选择限制和规范承诺之间的交互作用结果具有很大的相似性,由此引发了另外一种论点,即或许用一个因素就足以表示继续承诺,如果是这样的话,Blau(2006)的研究也许进一步证明了三维论的观点。

有关职业承诺和组织承诺之间的关系有很多的争论,早期学者认为由于组织价值观和职业价值观存在着根本上的差异因此职业承诺和组织承诺是矛盾的,不可并存的;但是Kibeom Lee, Carswell, JulieJ, Allen, NatalieJ在对职业承诺进行元分析时发现当受到职业和雇佣组织之间兼容性调节的时候,职业承诺与组织承诺之间存在着正相关。但在阅读前人研究的过程中,我们发现对于组织的定义存在着混淆:当我们把组织定义为存在雇佣关系的机构时,在很多的研究中两者之间体现负相关,即个体对职业的忠诚跨越了组织范畴,财务人员可以一直从事财务专业的工作,但是并不意味着只在一家公司从事财务工作;但是当我们把组织的范围定义在非营利机构或者是某些职业联合会的时候(比如说学校,医院,律师协会,会计师联合会)我们会发现两者之间存在着积极显著的正相关。

3 研究模型

我们所针对的是在企业中的员工面对组织发生变化的时候(比如说裁员)组织承诺和职业承诺与个人职业可持续发展之间的关系。同时确保样本以及调查的多样性,所以采取方便抽样的形式进行,被访者所来自的企业和行业各不相同。

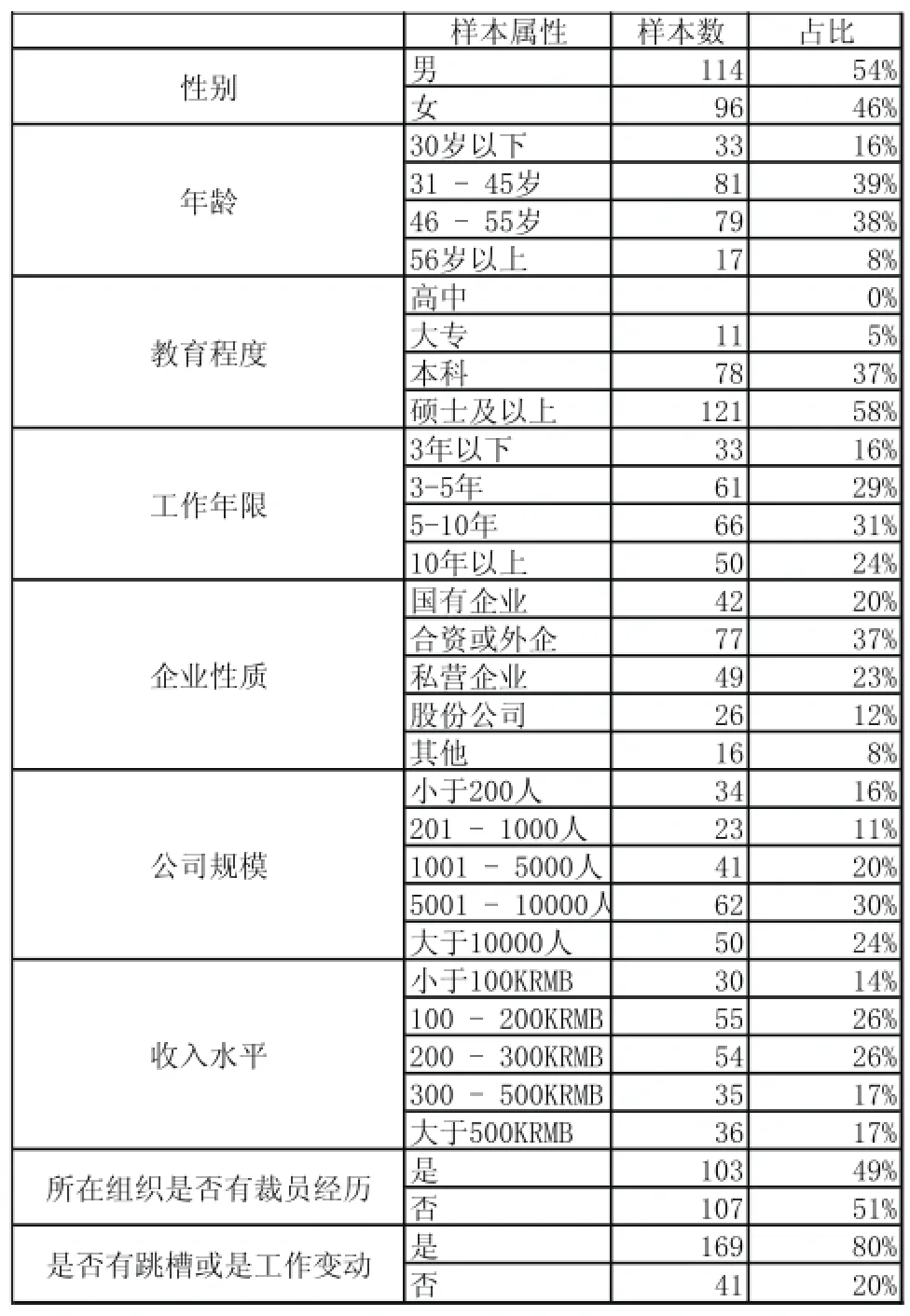

在回收的238份正式问卷中,210份有效。具体分布如下:

?

我们在研究的过程中采用了调查问卷的研究方法,来检测职业承诺和组织承诺在面对危机时对于个人职业可持续发展之间的关系。使用的调查问卷中包括四部分:

3.2.1自变量

➢职业承诺量表: 参考浙江大学孔庆荣编制的职业承诺问卷,结合Blau和Mowday的调查问卷编制。一共21个问题,全部是正向打分题,采用了李克特5分制计分方法,从“非常不赞同”到“非常赞同”,得分越高则表示被访者的职业承诺越高。

➢组织承诺量表:共12道问题,以5分制从非常不赞同到非常赞同。计分其中1-7为正向问题; 8-12为反向问题;在反向问题中得分越高则组织承诺越低。

➢工作投入量表:共20个问题,其中2-10为反向思维题,在反向思维中得分越高则工作投入程度越低。

➢工作满意度量表:共10个问题,3个反向思维题,7道正向思维。

同时我们加入了以下量表,来测量这些因素同组织承诺和职业承诺之间的关系。

➢心理契约量表:心理契约量表分成2部分,一部分是交换型心理契约量表,一部分是关系型心理契约量表。其中交换型心理契约量表19个问题,关系型心理契约的问题13个。

➢学习专业承诺量表:共14题,全部为正向打分题。信度为:0.933。

➢职业价值;个人创造能力量表。

➢公平感知;组织公民行为以及组织政治知觉量表。

3.2.2调节变量

我们以调节量表中的是否经历过裁员(或者组织机构重组、并购等情况),以及是否因组织原因跳槽或者在组织内部工作进行工作调动作为调节变量。每个变量以(1,2)来表示。经历过裁员为1,没经历过为2;出现过职业变动的为1,没有为2。

因此我们一共有四种类型的组合:

➢经历过裁员 – 变换职业

➢经历过裁员 – 没有变换职业

➢没经历过裁员 – 变换职业

➢没有 – 没有

3.2.3因变量

在调研的过程中,我们通过问卷的形式,要求被访谈者罗列出他们认为可以代表“可持续健康发展的因素”。同时,受访者对他们所认可的代表因素按照重要性从低到高进行排序,可以并列。

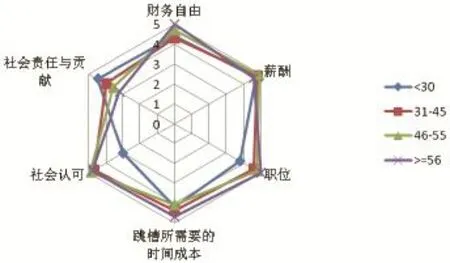

在回收到的238份调查问卷中,对于可持续发展的回复主要集中在:达到财务自由能力;薪酬的增长;职位或者职务的升迁;寻找新工作所需要的时间;社会认可以及承担的社会责任与贡献。分布状况如下:

在上述5个因素中,由于财务自由状况受到个人物质消费程度的影响,社会认可以及社会责任与贡献很难进行量化处理,因此我们将因变量初步定在:

1:新老工作薪酬变化——根据被采访对象的反馈,将薪酬变化分成以下档次,并采用3分制:

➢ 1分:工资降低

➢ 2分:基本持平(增长幅度小于30%)

➢ 3分:增长明显(>30%)

2:新老工作职务变化,采用3分制:

➢ 1分:降低

➢ 2分:保持不变

➢ 3分:提升

3:寻找新工作需要的时间,采用3分制:

➢ 1分:>6个月

➢ 2分:3-6个月

➢ 3分:<3个月

但是在随后的研究中,我们发现寻找一份新工作所需要的时间和新工作所期望的工资增长以及职务的高低变化之间有相互影响的关系,工资增长越高,职务变化越大,所需要的时间可能会越长,因此在最终的因变量选择上,只采用了新老工作薪酬变化以及新老工作职务变化。

3.2.4控制变量:个人特征和企业特征问卷

个人特征问卷中包括了个人的性别、年龄、学历、薪资水平、工作年限以及受教育程度。企业特征问卷中包含了企业性质,规模等信息。

进行相关性分析的目的是为了验证变量之间的关系,它可以用来确定变量之间的变化的方向与大小之间是否存在关系,但是不能够用来检测在两个变量之间哪个是因哪个是果。

在相关性检测中,将分别对3个模型中涉及到的因素进行分析。

3.3.1职业承诺相关性分析

首先我们将职业承诺分成:情感、机会以及规范3个方面;分别看看前因变量和这3个方面之间的相关性。

表1 职业承诺相关性分析

通过相关性分析,我们可以看到学习专业承诺和职业承诺呈现高度显著正相关,我们初步判定学习专业承诺会对职业承诺造成影响,因此个体对于职业承诺的状态甚至可以追溯到在学习期间对于所学习专业持有的态度。这样的一个结果也进一步验证了我们在上一章节所做的测试,学习专业承诺和个体职业承诺两者之间关系紧密。

同时让我们吃惊的是交换型心理契约和职业承诺之间呈现出显著负相关,而关系型心理契约则和职业承诺呈现显著正相关,由此我们初步认为职业承诺是个体和某种职业之间建立的一种以情感兴趣为纽带的关系,这种关系的建立会使个体更不计较得失。职业价值观和职业承诺之间也呈现显著正相关,我们视作当个体对于所从事的职业认可程度越高,所体现的职业承诺也会高。而在个体对于所从事的职业越具有创造性思维,从一个方面可以体现出个体对于所从事职业是拥有自己的想法的,并且愿意在工作中将自己的想法进行实践,从而正面影响个体的职业承诺。

3.3.2组织承诺相关性分析

同职业承诺一样,我们也将组织承诺分解成为:情感、规范和继续3个方面。相关性结果如下:

表2 组织承诺相关性分析

通过上表,我们发现个体在组织中的公平感知程度和个体的组织承诺呈现显著正相关,也就是说当个体在组织中感受到的公平程度越强对于组织承诺的提升越会有帮助;同时关系型的心理契约和组织承诺之间的关系交换型心理契约相比较呈更加显著的相关性。但是我们发现关系型心理契约和组织承诺之间的情感、规范呈现显著正相关,和继续承诺之间无显著相关性,因此我们的想法是相比较于个体与组织之间的情感,对组织的认可(包括愿景、目标、文化)等因素更能够影响个体与组织之间是否能够维持一种长期的关系。而组织政治知觉以及组织公民行为对于个体的组织承诺都呈现显著正相关。

3.3.3职业承诺和组织承诺之间的相关性分析

组织承诺和职业承诺之间的关系是被很多研究人员关心的问题,有人认为两者之间呈现正相关的关系,有人认为两者之间呈现负相关,但是也有人认为两者之间没有相关性,可以存在两者都高,或者一高一低的状态。但是通过我们所收集到的210份调查问卷统计显示,职业承诺和组织承诺之间呈现显著负相关(sig = -0.187**)。KibeomLee的研究中进行元分析时发现当受到职业和雇佣组织之间兼容性调节的时候,职业承诺与组织承诺之间存在着正相关。在中国,由于各种类型的企业都具有自身深刻的文化背景,中国国有企业的文化和外资企业的文化包括管理风格都有着很大的区别。 但是在同一种类型的企业中,规模的大小对于企业文化以及个体行为的影响并不显著,因此接下来我们将具体分析一下在不同性质的企业中,个体在组织承诺和职业承诺方面不同的表现。首先,我们将组织承诺和职业承诺按照个体的得分分成4档:1-2分(包含2分)为第一档;2-3分(包含3分)为第二档;3-4分(包含4分)为第三档;4-5分为第四档;在210份调查问卷中,职业承诺得分在第四档的一共78人,占总数的37%;在国有企业里只有24%人职业承诺在第四档,低于平均的37%,股份制企业中也只有19%个体职业承诺在第四档,在这两类企业中职业承诺在第一档的分别为55%和54%,远远高于平均的36%,在其他三种类型的企业中,虽然在职业承诺第四档的得分人数都在44%-45%,但是在其他档类的分布状况还是非常不同的。组织承诺在第四档的个体只有24个,占总量的11%,和职业承诺相比较,组织承诺得分在第一档的占比上升 3%,而超过一半的个体(51%)的组织承诺集中在第三档,也就是中间档。

表3 不同类型企业职业承诺和组织承诺分布

在这里我们以企业性质作为分类的基准,看看在不同企业性质下,职业承诺和组织承诺之间相关性是否会发生变化。

表4 不同企业性质,组织承诺和职业承诺相关性

通过上表,我们发现当按照组织类型进行划分时,只有在国有企业中组织承诺和职业承诺呈现显著负相关,在其他类型的企业中,两者之间相关性不明显。我们觉得这个结果是符合我们当下的实际情况的。中国的国有企业相比较于其他类型的企业对于个体更加具有权威性和约束力。在国有企业当中,个体对于来自组织的要求需要绝对的服从,上下级之间的等级关系更加明显,而职务上的高低也决定了个体在组织中的话语权和权威性,这些因素都会在一定程度上表现为个体对于组织的服从影响个体对于自己职业的承诺。个体在国有企业中所从事的职业更多程度上会取决于组织对你的安排。在中国的国有企业中,当个体的职业诉求和组织需求发生不一致的情况时,个体对于组织的服从是个体在组织中能够继续发展的必要条件。

3.3.4裁员对于组织承诺和职业承诺之间的相关性分析

表5 裁员和职业承诺及组织承诺之间的相关性

通过上表,我们可以看到当裁员发生的时候,对于个体对职业承诺的影响不大,但是个体的组织承诺会发生显著的负相关。在此我们的理解是,当裁员发生的时候,个体对于组织的不信任感会上升,个体感到被组织所背叛,因此组织承诺会受到裁员因素的负面影响。而通过表6,我们也发现裁员发生的时候,对于个体的心理契约会产生影响。裁员和个体的交换型心理契约相关性不显著,我们的理解是如果个体对于组织或者是职业的承诺是建立在利益交换的基础上,当裁员发生的时候,打破的仅仅是物质或者利益的交换链;而个体与组织以及职业之间如果是建立在关系基础上的心理契约,那么一旦裁员发生对于个体除了在利益上会受到损失之外,个体在情感上的伤害会更加显著。

表6 裁员和心理承诺的相关性

在上表中,交换型心理契约和职业承诺呈显著负相关,我们看到关系型心理契约和组织承诺以及职业承诺呈现显著正相关,但是和职业承诺之间的相关性更明显。因此我们认为个体在和所从事的职业之间的情感联系比个体和所服务的组织之间的情感关系更强烈,也更稳定;同时个体和所从事职业之间对待得失的态度更加从容,因此相比较于组织承诺,职业承诺更加是个体的对自己的情感投资,更加属于内控型的主动性忠诚。我们下面来看一下当裁员发生之后,心理契约和组织承诺以及职业承诺之间的相关性。为了进一步的比较,我们对样本采取了分类,分成经历过裁员和没有经历过裁员的两组,着重看一下经历过裁员的人群之中心理契约和职业承诺以及组织承诺之间的相关性是否会发生变化。

表7 裁员发生时心理契约和职业承诺以及组织承诺之间的相关性

通过表7,如果个体的职业承诺是建立在交换型心理契约的基础上,当裁员发生的时候两者之间的关系呈现显著负相关,而如果个体的职业承诺是建立在关系型心理契约的基础上,两者之间的相关性呈现显著正相关;同样个体的组织承诺如果是建立在交换型的心理契约上的话,当裁员发生的时候,两者之间呈现非常显著负相关,但是和关系型心理契约之间的相关性不显著。

3.3.5职业变更对于组织承诺和职业承诺之间的相关性分析

表8 职业变动对于职业承诺和组织承诺的相关性

在表8中,职业变动和职业承诺呈现显著负相关,这一点很好理解;但是在职业变动和组织承诺之间呈现了显著正相关,这一点让我们觉得非常有意思。通过对受访者的进一步调查,我们发现在中国的公司中,不管是何种类型的企业,个体并出现改变的职业的原因在很大程度上是基于“组织”的要求,而不是一种处于对自己职业的主动评估,因此是一种被动式的改变,也因此在中国的企业中很多人从事的是“别人希望他所做的工作”而不是“他擅长和喜欢的的工作”。在中国,“螺丝钉”精神是非常被提倡的,这种模式是一种以借助外力的强力方式将个体和组织整合在一起,在整合的过程中匹配程度并不重要。与“螺丝钉”方式相对应的是中国传统的“榫合”链接,个体与个体直接基于各自的特征互相配合在一起支撑起完整的结构,彼此之间不存在强行介入方式,而是一种互相配合和彼此借力的关系。由此我们也不难理解,为什么在表9中当出现职业变动的时候,职业变动和交换型心理契约呈现显著正相关,而和关系型心理契约相关性不显著。个体以职业的变动作为筹码,去换取一些目前所不具备的东西。

表9 职业变动和心理契约之间相关性

3.3.6自变量和因变量之间的相关性分析

通过相关性检测,我们可以看到模型3中的自变量:职业承诺、组织承诺、工作投入以及工作满意度和因变量:新老工作工资以及职务之间的相关性。

表10 自变量与因变量之间的相关性

接下来,我们看一下带入调节变量——裁员——以后,因变量与自变量之间的相关性。

表11 裁员发生时自变量与因变量之间的相关性

通过表11的比较,当裁员发生的时候,职业承诺和工作投入与因变量之间的关系呈现更为显著的正相关性,组织承诺和因变量之间没有明显相关性,工作投入和因变量之间相关性显著,但是工作满意度和因变量之间相关性不显著。

由于在我们的研究中除裁员之外,还有另外一个调节变量——职业变更,因此我们也来看一下在这种情况下因变量与自变量之间的相关性。

表12 职业发生变动时自变量与因变量之间的相关性

➢在没有变化职业的一组:

■职业承诺和职务以及工资呈现正相关

■组织承诺和因变量之间无显著相关

■工作投入和工资呈现显著相关

➢在有变化职业的一组:

■职业承诺和因变量之间无显著相关

■组织承诺和职务无明显相关,工资呈显著正相关

■工作满意以及工作投入和因变量之间相关性不显著

➢由于在导入调节变量以后,自变量与因变量之间的相关性发生了明显变化,因此我们认为该调节变量有效。

➢正如我们在前面所述,在中国的企业中,职业的变更在很大程度上是基于组织的要求而产生的,当个体遵从组织的意志从事了一种新的职业时,组织出于对于个体高组织承诺的回报会在薪酬上给个体以更多的补偿。

在调节变量描述时,我们讲到在调节变量中有四种情况:

➢裁员 – 不变化职业

➢裁员 – 变化职业

➢不裁员 – 变化职业

➢不裁员 – 不变化职业

因此我们分别测试了在4种情况下,变量之间的关系。

表13 调节变量影响下自变量与因变量之间的相关性

在表13中,我们可以看到:

➢不裁员 – 不变化职业:组织承诺和工作满意度对于因变量中的工资变化呈现显著相关性。但是和职务之间没有显著相关。这一点也符合我们的实际现状。中国人更相信“外来的和尚会念经”,同时为了避免内部的为了升迁而产生不和谐的竞争,因此当某一个高级岗位出现空缺的时候,多数还是会从组织外部寻找新鲜血液,而很少在组织或者部门内部进行选拔。

➢不裁员 – 变化职业:只有组织承诺和因变量中的工资变化呈现显著相关

➢裁员 – 不变化职业:职业承诺以及工作投入程度和因变量之间呈现显著正相关;而组织承诺和工作满意度与因变量之间相关性不显著

➢裁员 – 变化职业:职业承诺只和工资增长呈现显著正相关;虽然这时候组织承诺和职务变迁相关性不显著,但是和工资呈现显著负相关,我们的理解是当裁员发生时如果个体仅仅是因为组织的需求而变化了自己的职业,那么在这个过程中个体的经济收益会受到负面影响。

➢鉴于这样的相关性,我们初步认为在一个稳定的组织中,高组织承诺会对个体职业的可持续健康发展至少在经济效益上更具有相关性;当危机发生时职业承诺较组织承诺个人职业的可持续发展之间的关系更加显著。

4 研究结论

我国目前关于职业承诺的研究还不是非常成熟,同时现在已有的大多数的研究都是从企业管理的角度出发,研究职业承诺以及组织承诺对于企业、个体离职或者是绩效之间的关系。但是从个体角度出发,个体职业追求的目的不是为了离职也不是单独地在某个企业或组织中提高绩效,可持续健康发展才是主体。随着经济的发展以及竞争的日益激烈,组织本身面临着越来越多的不确定性,给个体提供稳定环境的能力也逐渐趋弱。在这样的情境下,个体如何才能确保个体职业的可持续发展呢?

本文围绕个体在遭遇职业危机时,组织承诺和职业承诺对个体职业可持续发展的,经过文献回顾、案例访谈、模拟实验、前人研究工作的总结、探索相关研究工具、收集分析与整理研究数据,完成了研究任务,最终得到了以下几个核心结论:

●当因组织变化而造成了职业危机的情景下,个体的职业承诺将比组织承诺更能够帮助个体度过危机,寻求职业的可持续发展。

●裁员等职业危机和组织承诺关系影响巨大,而和职业承诺之间影响不显著。

●由于学习专业承诺和职业承诺之间呈现高度正相关,因此职业承诺培养的起点不应该在个体从学校步入社会以后,而是应该在学校学习的过程中同步培养

●心理契约不仅仅存在于个体和组织之间,同时也存在于个体和个体的职业选择之间。而且心理契约和个体自身之间的因果关系更加强烈和显著。

[1] Ma Rong, noted by Lu Fulin, The Classic of Loyalty and Virtue, The Classic of Filial Piety[M2], Chongwen Publishing House, 2007, the 1st edition.

[2] Ling Wenquan, Fang Liluo, Psychological and behavioral measures [M2], China Machine Press, the 1st edition in Aug. , 2003(Chinese).

[3] Le Guoan, Yin Hongyan, Wang Xiaozhuang, An Overview of Research on Organizational Commitment[J], applied psychology 2006, 12 (1):84-9(Chinese)

[4] S.Arzu, Wasti. Organizational Commitment turnover intentions and the influence of cultural values [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology 2003,(76):303-321.

[5] Xiang Yao, Lei Wang. The predictability of normative organizational commitment for turnover in Chinese companies:a cultural Perspective [J].Int. J. of Human Resource Management 2006,17(6):1058-1075

[6] Lin Zhu, Xue Qin, Study on organizational commitment model of employee [J], Commercial Research, 2007,(11):54-56(Chinese).

[7] Greenhaus JH, Parasuraman S, Wormley WM. Effects of race on organizational experiences , Job Performance evaluations ,and career outcomes[J].Academy of Management Joumal,1990,33(l):64-86

[8] Blau, G.J. The measurement and Prediction of career commitment〔J〕.Journal of Occupational and Organizational Psychology,198 5,58,277-288.

[9] London M.. Toward a theory of career motivation [J], Academy of management Reviews,1983,8,620-630.

[10] Allen NJ, Mayer JP. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment [J]. Journal of Occupation Psychology,1990,63:1-18.

[11] Irving P G, Coleman D F, Cooper C L.Further assessments of a three-component model of occupational commitment: generalizability and differences across occupations, Journal of Applied Psychology, 1997,82 (3): 444-452.

[12] Lawrence R. Jauch, William F. Glueck and Richard N. Osborn: Organizational Loyalty, Professional Commitment, and Academic Research Productivity; The Academy of Management Journal, Vol. 21, No. 1 (Mar., 1978), pp. 84-92.

[12] Argyris: A understanding of organization behavior

[13] Hui, C., Lee, C. and Rousseau, D. M.Psychological contracts in China:Investigating instrumentality and generalizability, Journal of Applied Psychology, 2004, volume 89(2), 311-322 Drory A., Romm T., “Politics in Organization and its Perception Within the organization”, Organization Studies, 1988, 9(2), 165-179.

[14] Drory A., Romm T., “Politics in Organization and its Perception Within the organization”, Organization Studies, 1988, 9(2), 165-179.

[15] Randall M.L., Cropanzano R., Bormann Carol A., Birjulin Andre,“Organizational Politics and Organizational Support as Predictors of Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior” Journal of Organizational Behavior, 1999, 20, 159-174.

[16] Mayes B.T.,Allen Robot W., “Toward A Definition of Organizational Politics”, Academy of Management Review, 1997, (10), 672–678.

[17] Ferris,Fedor,Chachere, Pondy. “Myths and politics in organizational contest”, Group and Organizational studies, 1989

The influence of individual occupational commitment and organizational commitment on career development in crisis situation

Shen Hong

With the global economic integration, the intensity of competition between enterprises in the hypercompetition mode has reached an unprecedented level. Enterprises or organizations will be very difficult to maintain long-term competitive advantage in the traditional sense, and the organization’s stability will also be destroyed. Those changes will lead to the deterioration of employment environment, the uncertain issue for long-term relationship builds up between employee and organization would be increased, and the stability of one employee to the organization will be weakened.This study the relationship between organizational commitments, occupational commitment, and the career continue development of 2 cases, 1 simulation of 60 young people and 210 employees at different type of enterprise. The relationships were examined using linear regression to test for salary increase and promotion in the organization of organizational loyalty and occupation commitment when employee faces the professional crises caused by organization change (layoff, merge, re-organization, etc…). Those employees with the strongest occupation commitment had higher possibility to get one better job.

Proactive; Organizational Loyalty; Occupation Commitment; Psychological Contract; Coevolution; Career Continue Development

F272.92

A

沈虹,法国尼斯大学DBA工商管理博士,阿尔卡特朗讯国际企业财务总监。

——与非适应性回归分析的比较