重新审视传播学研究范式中的“二元对立”现象—基于学科建设的视角

刘宇轩

重新审视传播学研究范式中的“二元对立”现象—基于学科建设的视角

刘宇轩

(南京大学 新闻传播学院,江苏 南京 210093)

从学科建设视角看,二元框架是传播学科建立伊始,合法性危机频现、结构松散情况下的产物。客观上,它将诸多学派纳入到传播学麾下,划定了学科的原初势力范围,为边缘挣扎的学科铺设了稳固的学术地基。但伴随学科发展,实证和批判学派间的“二元对立”掩盖了学派间诸多异质性和多元研究路径,产生一系列“副作用”,其合法性受到后来者的挑战。以媒介环境学为代表的“技术派”的出现,可以看作二元框架危机的一个显著表现。

传播学;研究范式;二元对立

实证和批判两种范式间的区隔甚至对立,已成为当下传播学研究者们的公共记忆。在传播史的叙事话语中,一些研究者也长于书写两种范式间“二元对立”关系的发展脉络。这种倾向于将实证与批判学派置于天平两端的做法,似乎最早是受到了“四大奠基人”之一的拉扎斯菲尔德的影响。

1941年,拉扎斯菲尔德在《论行政和批判传播研究》一文中写下了这样一段话:“在实证研究中,几乎没有一个学生不存有一些遗憾和无奈。它源自理论研究与经验现实间的巨大鸿沟:一方面由于样本误差;另一方面,则是理论研究与这个时代重大社会问题的脱节……如果,批判研究能够制定一个实际的操作流程,包括研究对象,处理问题的方法,并与实证经验相结合。这样,将产生极大利益。”[1]当年拉扎斯菲尔德撰写此文,意图在于向美国读者介绍一种异于美国本土实证主义研究的范式——来自欧洲的批判学派的理论。字里行间可见他寄希望于实证与批判方法的结合,以获取“更大的学术利益”。从这篇文章开始,研究者们开始逐渐关注到两种范式间的差异,并通过不断勾勒两种范式间的边界,放大异质特征,而形成两种范式的分野甚至二元对立。

一、回顾:从范式差异理解二元对立

托马斯·库恩曾将学术共同体间所持的不同思维方式的研究路径称之为“范式”。他认为范式之间存在着不可通约的特性。[2]小约翰则进一步根据范式间存在的不同研究本质,认为其具有本体论、认识论和价值论的意涵(以下简称“三论”)。小约翰以这三方面的不同取向为向度,对传播学研究范式加以分类。[3]

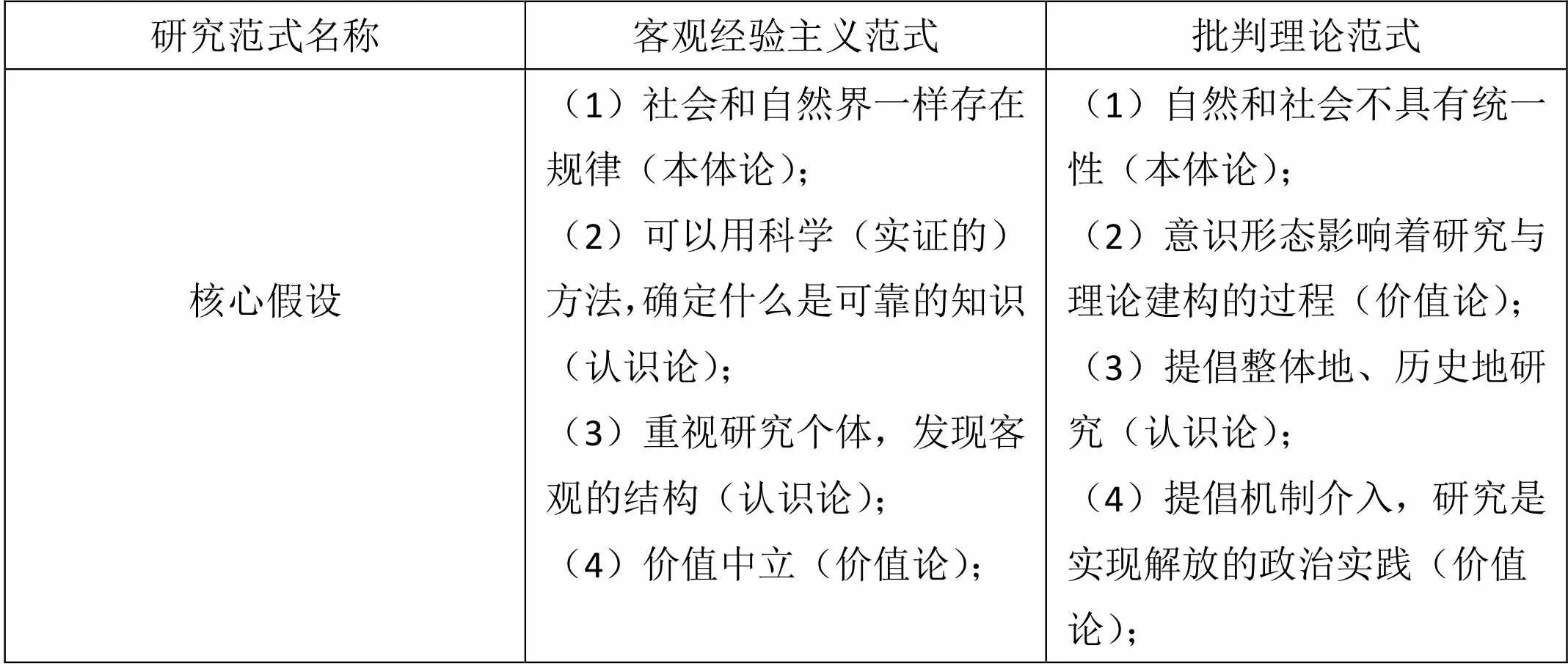

我国学者刘海龙曾根据小约翰“三论”分类的思路,简明扼要地将传播学三种理论范式的差异进行对比。可以看出,学界对实证和批判范式的分野是建立在“本体论”、“认识论”、“价值论”这三条路径上的。笔者引述其中有关实证和批判学派的部分(见表1),并根据“三论”的标准区分涉及到的几种核心假设。

表1 从“三论”出发对两种范式核心假设的比较[4]

文献回顾显示,多数学者从认识论角度出发探究两派对立原因,个别学者从价值论角度出发,认为价值取向是两派二元对立的根本原因。例如,从认识论出发,梅琼林把两派对立的实质归结为方法上的差异,认为两阵营中的学者对研究对象和研究方法具有不同预设。根本分歧表现为是坚持实证主义还是趋向于人文主义。[5]胡翼青从价值论视角出发,穿越表象,直指两学派背后的价值取向和意识形态,质疑实证主义价值中立的立场,认为以哥伦比亚学派为代表的研究取向倾向于成为政治权力或商业权力的专家,而法兰克福学派则代表着批判的知识分子。[6]

诚然,现有对这一问题的多数回答是建立在承认现存两派二元对立现实基础之上的。不过,对“二元对立”问题的回答,过往研究者关注的重点往往是范式间或方法论层面上的差别。因为忽略了结构性的思考,其回答未能跳脱出这一框架本身,而成为现有叙事逻辑的维护者。

由此可见,对传播学两学派二元对立现象的解剖,一方面要从客体角度出发,即要厘清两派在历史中的事实对立;另一方面要从主体角度出发,即要追问这一矛盾为何能进入主流学界的视野,成为传播学领域研究的焦点,以及为何二元框架被乐此不疲地复制,最终成为传播学学术研究大厦的地基。

因此,若在缺乏主体语境下单独考察两派的历史,其得出的结论只能是客体本身的对立。正如克罗齐那句经典名言“一切历史都是当代史”所述,要讨论传播学为什么被建构成为“二元对立”的历史,则需要超越二元框架本身,透视这一结构背后的学科建设乃至政治经济的逻辑。

二、反思:从学科建设逻辑理解二元对立

实证和批判学派的二元对立之所以成为传播学的主要叙事逻辑,在一定意义上是对合法性危机频现、学科研究结构松散与不稳定的传播学学科开出的一剂猛药。正如施拉姆在传播学学科建立伊始,以“四大奠基人”的学科地位将分属于不同领域的四位大师收纳进传播学学科囊中,为传播学科“跑马圈地”,划定了最初的势力范围。与此相仿,二元对立的学科逻辑也试图以此将具有不同研究渊源和特色的各学派强行纳入二元框架之中,以巩固学科结构的稳定性。

二元框架的现实作用在于,客观上为岌岌可危的传播学学科铺设了稳固的学术地基。二元框架以简单粗暴的“实证抑或批判”的评判标准将哥伦比亚、法兰克福、北美传播政治经济学、英国文化研究等异质性极强的诸多学派收入传播学麾下,形成传播学科两条秩序井然的学术生产流水线。另外,对各学派人为贴上实证或批判标签的做法,也为早期众多“摸着石头过河”的研究者拟生出两条“清晰简明”的研究路径,这在一定程度上保证了学术共同体内部话语的整齐一致。

但这种做法的弊端在传播学进一步发展中逐步暴露。在人为建构的对立语境下,学派间的矛盾和对立被无限放大,甚至虚构,以此“助推”学术生产。一个饱受学界诟病的例子是,吉特林被卡茨等批评为“过分强调经验研究和批判研究之间的矛盾对立,这是一个历史错误”。源起为吉特林在《新左派运动的媒介镜像》一书中“试图通过反抗‘主导范式’在媒介研究领域为自己争得一席之地”。[7]

如此般为反对而反对,甚至为了研究需要而制造对立的例子屡见不鲜。为了巩固和佐证二元结构,研究者不惜先入为主地按照“二元”思维图式对各个学派和学者进行肢解和阉割,以至造成学术误读。两学派成为两个收纳一切的大筐子,各个流派被去枝散叶,强行纳入到二元逻辑中。

当研究者沉入并深耕于某一特定范式之中,容易受到这一研究框架和叙事逻辑的规训,以至于消解多元和不同范式之间的融会。非黑即白、二元对立的逻辑已成为新的神话,掩盖了学派间的异质性和多元的研究路径。学术研究被两种思维打上了深刻的烙印,研究成果千篇一面,甚至已等同于研究范式和研究方法本身。通过建构二元框架并不断重复,两种范式间的鸿沟愈来愈大,逐渐形成两条没有交集的平行线,已难以遇见研究者像当年默顿提出的“中层理论”般对二者间的弥合所做出的努力(实际上也并非能弥合)。幸好当初拉扎斯菲尔德和默顿是当局迷者,如二人也被如今建构出的二元框架所俘获,能否精诚合作则也有待考验。

当二元框架作为学科建设之初应急的结构性叙事逻辑在逐渐完成其历史使命之后,研究者在“戴着镣铐跳舞”的同时,也应深入批判和反思这一结构的合理性,否则其造成的后果将越来越积重难返。实际上,近年来以媒介环境学为代表的“技术派”的出现,已经宣告二元对立模式危机的浮现。虽已有学者为破除这一框架做出一些尝试和努力,但冰冻三尺非一日之寒。正如刘海龙所述:“有个别突出冲突的叙事力图挑战现状,但也因为采取一种与主流叙事类似的二元对立的结构,在反对主流叙事内容的同时,又将要否定的对象置于中心地位,从而实质上肯定了主流叙事的正当性,并未真正打破主流叙事的霸权地位。”[8]

三、二元框架——作为传播学知识生产的意识形态和乌托邦

虽然二元框架内在的问题和危机已成为当代传播学不容忽视的议题,但作为学科建立伊始的研究基石,其存在和重复书写在哲学意义上必然具有一定的合理性。曼海姆在《意识形态与乌托邦》一书中,以知识社会学的路径探讨了意识形态和乌托邦两个概念。路易斯·沃斯在为该书所作的序言中,深刻把握了曼海姆对这组概念所赋予的本质含义:所谓意识形态是指“维持现行秩序活动的那些思想体系”,而所谓乌托邦则是指“产生改变现行秩序活动的那些思想体系”。[9]

有学者指出,知识社会学证明了人类社会“意识形态”与“乌托邦”这两种形态。“前者的功能在于维护现行秩序,后者则在于反对这种秩序,人类历史的更替和演进在观念的维度上可以表达为意识形态与乌托邦之间的振荡,在乌托邦取代意识形态之后,自己亦相应地成为了意识形态,并创造自己的对立面。”[10]

如果把二元框架纳入到曼海姆知识社会学的分析视野中,以哥伦比亚学派为代表的实证学派则似乎更多地扮演了“维持现行秩序活动的那些思想体系”的角色。在传播学发端之初,美国实证学派承担了大量有关诸如战争动员、对敌宣传和“心理战”等对策研究,并在战争结束后20世纪五六十年代,持续以效果研究为主导,成为“美国统治阶级的智库”。与此相对,批判学派则较多地充当了“产生改变现行秩序活动的那些思想体系”的角色。以阿多诺、霍克海默等人为代表的法兰克福学派,从《启蒙辩证法》生发出“文化工业”概念,并瞄准以美国为代表的资本主义大众文化物化、标准化的批判。

无论是曼海姆笔下的“意识形态”和“乌托邦”概念,还是葛兰西笔下的“传统知识分子”与“有机知识分子”概念,都说明了知识与权力之间的天然联系。正是这一二元矛盾的碰撞及运动中产生的张力,造就了知识生产的稳定逻辑。旧的知识被权力所临幸,成为意识形态选定下的学科正统话语;新的知识则成为构成稳定结构的“在野党”。在这个意义上,无论是维持现状还是批判现状,其最终结果都是与意识形态形成共谋,所谓“批判即维护”。无论是天生“与狼共舞”的传播学科,还是其他任何学科,恐怕都无法逃离这个或显或隐的逻辑。因此,范式革命的实质意义并非在于破除二元框架,并寻得新的叙事逻辑这一最终结果,而在于这一过程中范式碰撞所产生的张力及知识生产的解放性。

(责任编辑 陶新艳)

[1] Lazarsfeld, P. F.. Remarks on administrative and critical communications research[J]. Studies in Philosophy and Social Science1941(1):2-16.

[2] 托马斯·库恩,金吾伦,胡新和.科学革命的结构[M].北京:北京大学出版社,2012:5.

[3]金兼斌.传播研究典范及其对我国当前传播研究的启示[J].新闻与传播研究,1999(2):12-26.

[4] 刘海龙.大众传播理论:范式与流派[M].北京:中国人民大学出版社,2008:81.

[5] 梅琼林.方法论: 传播学批判学派与经验学派的比较分析[J]. 北京:中国社会科学院研究生院学报,2007(3):134-140.

[6] 胡翼青.知识分子抑或专家:传播学二元对立框架的背后[J].国际新闻界,2010(4):43-48.

[7]胡翼青.传播学科的奠定[M].北京:中国大百科全书出版社,2012:113.

[8] 刘海龙.解放灰色地带:对传播思想史叙事的反思[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2015(1):73-80.

[9] 卡尔·曼海姆.意识形态与乌托邦[M].北京:商务印书馆,2000:14.

[10] 牛翔云, 孙珊珊.人类历史的演进可表达为意识形态与乌托邦之间的振荡——读曼海姆的《意识形态与乌托邦》[J].哈尔滨学院学报,2002(5):47-51.

Re-examine the communication research paradigm of "binary oppositions" phenomenon: based on the perspective of discipline construction

Liu Yuxuan1

(1.School of Journalism and Communication, Nanjing University, NanJing210093)

From a perspective of the discipline construction, binary framework is the product that the crisis of legitimacy frequent and the construction loosely at the beginning of the discipline of communication established.Objectively, it is extremely integrated many heterogeneous schools under the command of communication studies, delineation of spheres of influence of the original subjects, laying a solid academic foundation for the discipline of communication which is struggling on the edge.But with the development of discipline, the binary opposition between the positivism school and critical school which obscures the inter-school heterogeneity and diversity of many research paths, resulting in a series of "side effects", whose legitimacy is challenged by newcomers. As the representative of "technical school" appearance,media environmental studies can be treated a significant crisis to the binary framework.

binary opposition; binary framework; positivism school; critical school

A

2016-07-15

刘宇轩(1994-),男,内蒙古呼伦贝尔人,南京大学新闻传播学院新闻学专业2015级硕士研究生。研究方向:网络与新媒体。