乡村旅游地旅游发展与其城市化互动关系研究

卢 小 丽,李 彩 云

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

乡村旅游地旅游发展与其城市化互动关系研究

卢 小 丽,李 彩 云

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

文章以旅游地生命周期理论为研究视角,引入乡村旅游城市化影响系数,测度不同生命周期内乡村旅游发展对城市化的影响强度并分析其阶段性特征,揭示乡村旅游目的地旅游发展与其城市化的互动关系。以江西婺源为例,分析婺源城市化变化特征,探索不同生命周期婺源乡村旅游发展对其城市化的影响。研究发现:乡村旅游与城市化具有明显的生命周期特征,二者之间相互影响。婺源乡村旅游发展对城市化的影响可分为被动式影响、融入式影响和拉动式影响三个阶段。在旅游地生命周期的探索和参与阶段,城市化拉动了乡村旅游发展;而在发展阶段,乡村旅游的发展平稳推动城市化发展;最终,在发展阶段后期和巩固阶段,旅游成为促进目的地城市化发展的主要动力,二者齐头并进相互促进,共同发展。

乡村旅游;旅游地生命周期;城市化;婺源

一、引 言

目前,发达国家已经步入后城市化阶段,而大多数发展中国家仍处于城市化起步到快速发展的过渡期[1]。中国乡村城市化是乡村发展的必然趋势,乡村旅游作为乡村地区旅游业与农业的最佳结合,已经成为促进我国乡村地区城市化的有效手段[2]。20世纪90年代以来,我国的一批乡镇,如周庄、乌镇、凤凰古城等,均通过旅游的发展快速实现了城市化。

旅游与城市化的互动关系研究已经引起了学者的关注。国外学者重点研究了旅游对城镇化的影响、旅游与人口迁移、旅游促进城市再生等方面[3]。Mullins最早提出了旅游城市化(Tourism Urbanization)的观点,解释了如何通过旅游业的发展带动城市化,认为旅游以及重大事件是提高城市化或促进城市“再生”的重要动力[4][5]。Chang等指出旅游地城市化的两种模式:一是生产制造业中心通过开展工业旅游而得到再发展;二是通过开发新的旅游景点而促进城市化发展[6]。国内学者税伟等分析了城市化对城市近郊乡村旅游地生命周期的影响,发现在集中城市化阶段城市化积极影响大于消极影响,推进城市近郊乡村旅游地良性发展。在扩散城市化阶段,城市化消极影响占主导,会使近郊乡村旅游地的生命周期加速进入停滞和衰落阶段[7]。张媛认为乡村旅游作为农村地区的新兴产业,对城市化起到了重要的带动作用,促进城乡经济社会一体化发展[8]。王新越以31省市为对象对我国旅游与城市化互动协调发展进行了研究,发现二者之间互为因果关系,并根据其相互作用关系的强弱将二者相互作用划分为良性互动型、互动发展型和互动萌芽型三种类型[2](p1)。卢小丽研究发现,乡村旅游通常是在距城市300公里的大空间范围内发生,但居民主要的游憩距离集聚在距城市100公里内的空间范围[9]。综上所述,国内现有研究大都是从城市化的视角分析其对旅游发展的影响,而针对旅游发展不同阶段对城市化影响的研究鲜有提及,测度乡村旅游地旅游发展与城市化之间互动机理的相关文献更是寥寥无几。基于此,本文以乡村旅游地婺源为例,引入乡村旅游城市化影响系数,定量分析不同生命周期内乡村旅游在婺源城市化演变过程中所扮演的角色,揭示乡村旅游发展与城市化之间的动态关系。

二、乡村旅游地生命周期及其对城市化的影响

旅游城市化是伴随着旅游业的快速发展和城市化进程的加快而出现的以旅游业的发展带动城市化进程的一种新命题[10]。1980年加拿大学者Butler在《旅游地生命周期概述》一文中提出S型旅游地生命周期演化模型,将旅游地的发展分成探索、参与、发展、巩固、停滞、衰落或复苏6个阶段[11]。其中探索阶段,有很少的探险者,几乎没有公共基础设施,旅游吸引物为原始的自然与文化;参与阶段,旅游者人数增多,当地对旅游进行投资,投资者开始广告宣传、营销;发展阶段,游客数快速增长,旅游地投资加大,环境条件下降,游客容量超载;巩固阶段,游客量持续增加,增速下降,旅游业成为当地经济主体;停滞阶段,游客人数不再增加,旅游地形象与环境脱离;衰落阶段,游客减少,旅游投资撤出,市场衰弱;复苏阶段,重塑旅游地形象,游客逐渐增多。

乡村旅游地区的发展呈现出明显的周期性特征。乡村旅游发展早期,属于旅游地探索、参与阶段,是旅游资源开发的初期,需要投入大量的资金进行旅游目的地基础设施建设来满足旅游者的需要,继而推动当地的城市化发展。同时,乡村旅游地城市化发展的早期也会加快推进乡村旅游地不断由低级阶段向高级阶段发展。乡村旅游发展中期,随着配套基础设施的完善,农村劳动力相继加入旅游产业,城市化处于相对平稳的阶段。乡村旅游地人口增长速度加快,城市与乡村的经济渐趋一体化,部分乡村地区逐渐转变为市区。乡村旅游发展后期,配套公共基础设施建设基本完成,投入资本处于一个相对平稳的回收期。如果乡村旅游不进行创新,则近郊的乡村旅游风光将逐渐被建筑物取代,乡村景观的美学价值不断下降。同时,乡土文化在城市文化的渗透中逐渐被异化和消融。原本吸引游客的灵魂——乡村性逐渐消失,将导致乡村旅游的发展迈向衰落。如果乡村旅游在后期积极进行创新,则会延缓乡村旅游地进入停滞和衰落阶段的速度,甚至再现新的生命力[12]。可见,不同生命周期内,乡村旅游与乡村城市化发展之间存在复杂的动态关系[13]。

三、乡村旅游对城市化影响的测度

国内学者麻学锋提出旅游城市化响应强度的概念,从动态和静态的角度测度了张家界城市化对旅游产业发展的作用强度,指出张家界城市化对旅游产业的影响总体呈上升趋势,城市化对旅游表现出支撑和载体作用[14]。杨春宇通过引入游客量变化的“速度”和“加速度”概念体系,以旅游地生命周期理论及“Logistic曲线模型”,对旅游地生命周期演化理论进行定量划分[15]。城市化率是城市化的度量指标,一般采用人口统计学指标,即城市人口占总人口的比重,该指标从人口城市化的角度刻画了地区城市化水平[16]。旅游产业化率是旅游收入占地区生产总值的比重,从产业经济规模角度刻画了地区旅游发展水平[17]。为简便、直观地反映旅游产业对城市化影响强度的大小,本文借鉴上述研究成果,选择人口结构和产业结构两个核心指标,引入“乡村旅游城市化影响系数”来表示乡村旅游地旅游发展对城市化演变的作用强度[18],其计算公式如下:

式中,R为乡村旅游的城市化影响系数,f为旅游收入,F为地区生产总值,m为旅游地非农人口数量,M为旅游地总人口数量。本文为符合旅游地区的人口客观实际数量,将旅游者在旅游地区的停留天数按照平均停留天数折算成该地区的人口,用n代表旅游人数折算成常住人口的数量,其计算公式如下:n=[年旅游人次*旅游者在该城市的平均停留天数/365]。f/F为旅游产业化率,(m+n)/(M+n)为旅游城市化率。由于旅游产业化率和旅游城市化率的变化受到多种因素的影响,本文的研究模型只适合农业县的乡村旅游。R越大表明乡村旅游发展对城市化的影响强度越大,反之越小。

可见,就一般农业县区域而言,在一定时期内,如果其他条件不变,当乡村旅游产业化率与旅游城市化率比值增大时,表明乡村旅游发展进程快于旅游地城市化的发展,此时,基础配套设施需求迫切,旅游产业的加速推进会带来旅游城市化的规模化、集约化,在降低发展成本的同时极大地提升旅游城市化的社会效益,促进城市化的快速发展;当旅游产业化率与旅游城市化率比值变小时,表明乡村旅游发展进程慢于城市化的发展,此时乡村旅游发展对拓宽农村劳动力就业渠道、增加农民收入、促进基础设施建设、带动相关产业的发展等作用也减弱。

四、实证研究

1.研究地点和数据来源

(1)研究地点

婺源位于江西省东北部,生态环境优美,文化底蕴深厚。作为首批全国农业旅游示范县,婺源以“中国最美乡村”为主题,打出“绿色婺源”的旅游品牌,在全国旅游市场上是极具吸引力的乡村旅游目的地,2005年,被誉为“中国最美的乡村”。

婺源县是辖10个镇、6个乡,其乡村旅游始于1998年,当时接待游客约7万人,国内旅游收入487万元,城市化率仅为19%,远低于同期中国平均30%的城市化率。2000年,婺源客流首次突破10万人次,且增速明显变快,2002年达到100万人次,2014年达到1283万人次。随着旅游的快速发展,婺源的城市化水平在乡村旅游的推动下不断提高,2014年其城市化率达到44%。

(2)数据来源

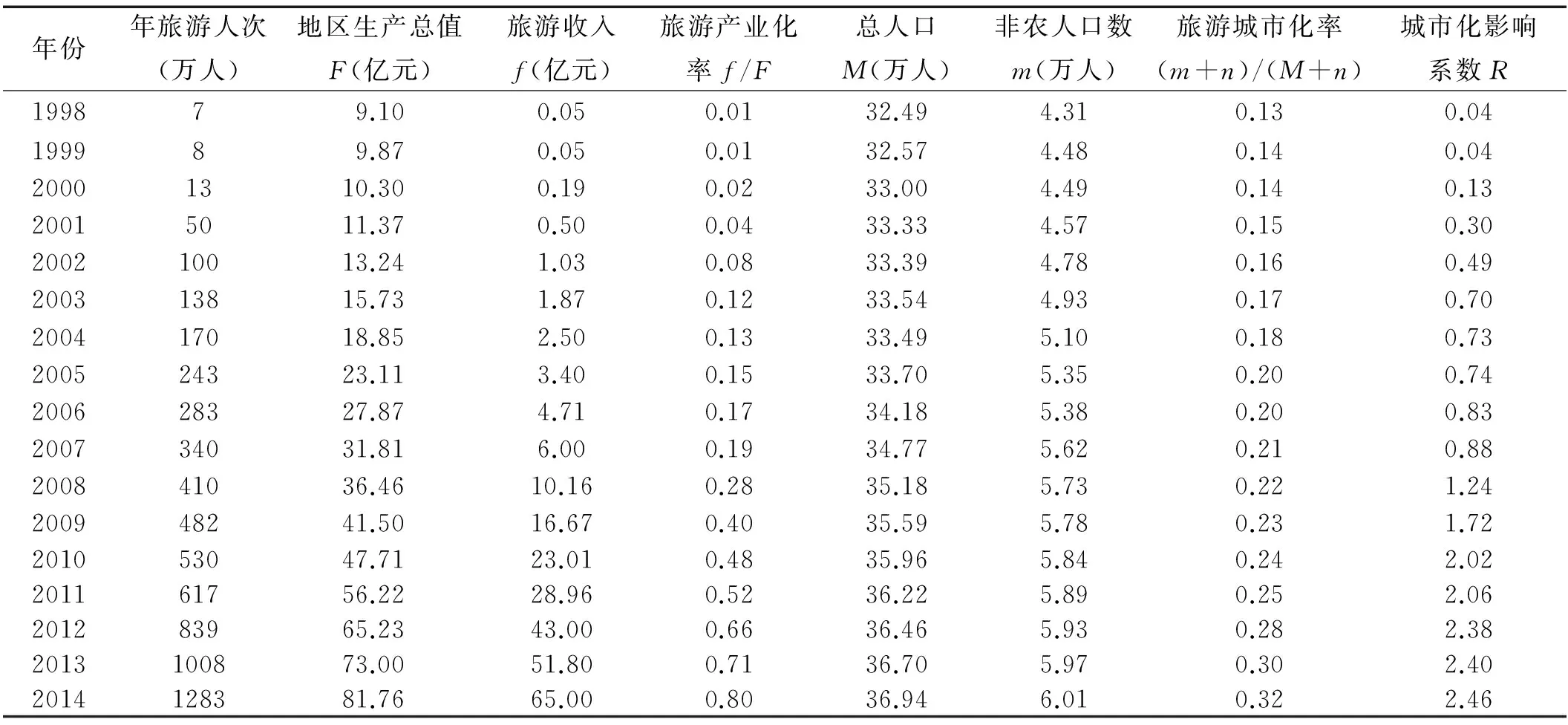

本文数据来源于1998~2014年《上饶市统计年鉴》和《婺源县国民经济和社会发展统计公报》,对于无法直接获取的数据,在已有数据的基础上,使用加权平均法对指标进行赋值,婺源乡村旅游年接待人次、旅游产业化率、旅游城市化率和城市化影响系数如表1所示。

表1 婺源乡村旅游城市化影响系数及相关指标

2.婺源乡村旅游生命周期识别

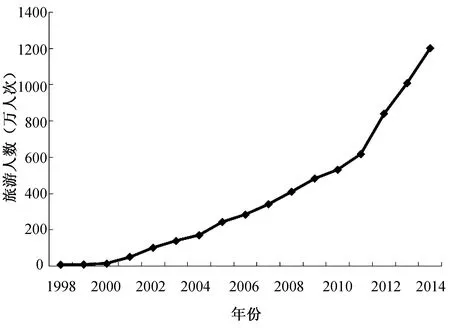

以游客量作为划分旅游地生命周期的主要依据,得到婺源乡村旅游地生命周期如图1所示。本文借鉴杨春宇旅游地阶段划分预测模型的标准:“探索阶段,游客量增长速度趋近于0,只有零星游客;参与阶段,游客量增长速度为常数,图形近似于斜率一定的直线;发展阶段,游客数增长的加速度大于零,图形近似于一条开口向上的抛物线;巩固阶段,游客量增长减缓,图形近似于开口向下的抛物线;停滞阶段,游客量达到最大值,增长速度趋于0”[15],将婺源乡村旅游发展划分为探索阶段、参与阶段、发展阶段和巩固阶段。

图1 婺源旅游地生命周期

(1)探索阶段(2000年以前)。2000年之前,婺源旅游业发展一直处于探索阶段,游客对婺源的了解极少,当地只有少量的公共基础设施,游客以参观当地原始风光为主。婺源早期乡村旅游发展充分借鉴了周边旅游发展经验,但没有形成婺源的品牌,只是作为周边热线旅游的延伸旅游目的地[19]。

(2)参与阶段(2000~2003年)。从2000年开始,婺源县成立了旅游领导小组,在婺源旅游开发上投入了一定的财力和物力,婺源的游客量逐年增加,游客也从省内和邻近省份的居民发展到国内外游客,旅游活动变得有规律,季节性开始突现。婺源旅游已从规模小、起步低的探索阶段步入参与阶段。游客从1998年7万人次发展到2003年138万人次,逐渐打开了国内外客源市场,旅游产业综合素质明显提高。

(3)发展阶段(2004~2010年)。进入2004年,婺源旅游迎来了新的转变。婺源通过举办国际旅游文化节、乡村文化节,提高其在海内外的知名度,外来旅游者大大超过了当地旅游者。通过发展生态和文化旅游,促进婺源旅游产品升级,扩大旅游市场。2006年,婺源旅游实现了游客数量和旅游经济收入的大幅度提升,年接待游客突破280万人次,实现旅游综合收入近5亿元。2007年,婺源旅游股份有限公司的成立,将14个主要景点进行整合,形成了一个新的旅游发展局面。2008年后连续两年,婺源的游客人数每年呈现20%的增长率。

(4)巩固阶段(2011~2014年)。婺源旅游的综合实力和整体竞争力明显提升,2013年,婺源游客数突破千万大关,达到1008万人次,2014年更是达到1283万人次,婺源旅游形成稳定的产业结构。

3.婺源乡村旅游对其城市化的影响

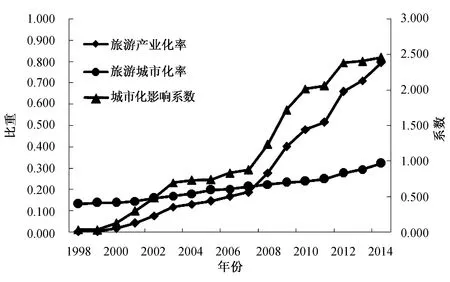

1998年以来,婺源地区城市化水平和旅游化水平都有了较大的提升。旅游城市化率与旅游产业发展呈现出同步快速增长的态势,乡村旅游城市化影响系数日益增大,由1998年的0.04增大到2014年的2.46,如表1所示,表明婺源乡村旅游发展对城市化的影响在不断增大,乡村旅游对城市化促进和推动作用日益突出。婺源不同旅游生命周期的城市化影响系数变化如图2所示。

从图2可知,15年来,婺源旅游城市化影响系数在总体增大的同时,也呈现出一定程度的阶段性波动:1998年到2007年,乡村旅游城市化影响系数一直小于1,表明该阶段婺源城市化发展带动其乡村旅游发展,其中2003年以前,其数值小于0.5;而从2003年到2007年,其数值不断提升,接近1;2003年后,其数值一直大于1,表明乡村旅游的发展大大促进旅游地城市化进程。本文结合乡村旅游城市化影响系数和旅游地生命周期演化规律,将婺源旅游对城市化的影响划分为被动式影响、融入式影响和拉动式影响三个阶段。其中,被动式影响为旅游发展提升城市基础设施建设,融入式影响表现为城市化和旅游互相适应,拉动式影响表现为旅游发展加速城市化进程。

(1)被动式影响阶段(1998~2003年)。在该阶段,城市化的发展带动当地乡村旅游产业的发展,旅游产业化率低于旅游城市化率。为促进旅游业的发展,自1998年以来,婺源政府先后筹集大量资金投入景区建设,鼓励各种经济成份参与旅游项目的开发、建设和经营。一大批城市基础性设施和旅游配套设施开工建设,使得景区和城区面积得到迅速扩大,在城市化的带动下,婺源乡村旅游也得到了稳步的发展。同时,旅游的发展开始吸纳部分乡村劳动力从事旅游业,提高了乡村旅游地城市化水平,旅游城市化影响系数R由1998年的0.04逐年稳步增加到2003年的0.70。

图2 婺源旅游生命周期与城市化影响系数

(2)融入式影响阶段(2004~2007年)。该阶段,旅游的发展一直得益于旅游地基础设施和服务设施建设等城市化发展的成果。从2004年后,景区基础设施得到不断完善,旅游者蜂拥而至,游客数与日俱增,快速提高了当地的旅游收入,旅游服务业的发展为农村剩余劳动力提供就业机会[20]。婺源城市化率和旅游产业化率在同步稳定增长,但是旅游城市化率一直大于旅游产业化率,旅游城市化影响系数R由2004年的0.73上升到2007年的0.88,增长比较缓慢。影响系数始终小于1,表明该阶段旅游发展已经融入和适应当地城市化所带来的影响。

(3)拉动式影响阶段(2008~2014年)。2008年是婺源旅游发展史上的“分水岭”,该年,旅游产业化率(0.28)反超旅游城市化率(0.22),婺源旅游城市化影响系数R首次超过1。旅游发展拉动当地的城市化发展水平。这是由于随着旅游业的快速发展,吸引了越来越多的中外游人。婺源政府和其他各界管理者积极实施旅游拉动战略,加大景区建设,采取多种方式促进城市化水平的提高。至2014年,婺源旅游城市化影响系数R达到2.46,表明乡村旅游对婺源城市化发展的促进作用得到进一步强化。

4.婺源乡村旅游与城市化动态关系分析

在2003年之前,婺源乡村旅游走过了探索阶段,开始步入参与时期。从表1可知,此期间的旅游城市化率(0.13~0.17)一直大于旅游产业化率(0.01~0.12),乡村旅游发展落后于城市化进程,表明旅游发展初期,旅游地城市化发展拉动旅游产业发展,旅游产业推动城市化发展。出现此现象主要是由于在旅游资源开发初期,需要投入大量的资金进行景区和基础设施建设,表现为以资本推进为主的城市化发展特征。

2003~2007年,婺源乡村旅游处于发展阶段,旅游对城市化的影响表现出平稳推进的特征。此阶段的城市化影响系数仅增加0.18,城市化速率减缓,基础设施基本完善,景区主要任务也是吸引游客。同时,游客在旅游地基础服务设施完善后,逐渐增多对旅游目的地的访问,此期间旅游产业发展速度逐渐接近城市化进程。这一方面是由于城市化发展使乡村旅游的现实和潜在游客增多,另一方面是由于城市化极大改善了城乡交通和基础设施,旅游目的地可进入性增强[21]。

2008~2014年,婺源乡村旅游处于发展和巩固阶段,随着游客的增多,乡村农田被城市建筑替代,城市与乡村的经济渐趋一体化,部分乡村地区逐渐转变为市区。从2008年初始,婺源乡村旅游呈现出新的生机,旅游发展大幅超越城市化的发展,旅游产业化率由0.19上升为0.28,旅游城市化率只是从0.21变为0.22,城市化影响系数超过1,表现出旅游拉动城市化发展的特征。此后,旅游产业化率更是加速发展,从2008年的0.28增长至2014年的0.80。这是由于随着旅游者数量不断增加,经过一段时间较为成熟的乡村旅游产业运行,婺源景区为满足不同类型旅游者的需求,从目的地建设、营销手段、旅游产品和制度设计等方面进行创新[22]。乡村旅游业获得快速发展,继续改善配套设施,城区面积不断增加,吸引更多劳动力加入,接待能力进一步增强,旅游者数量也持续增加,所以,城市化进程和乡村旅游发展共同加速推进。此阶段也是考验管理经营者能力的一个重要阶段,如果不进行管理创新,就会出现城市化快速发展,乡村特色减少,而旅游发展出现停滞和衰退的现象。

五、结论及建议

本文引入乡村旅游城市化影响系数,测度不同生命周期内乡村旅游发展对城市化的影响强度并分析其阶段性特征,探索乡村旅游发展与城市化之间的动态关系。

研究发现:婺源乡村旅游经历了旅游地生命周期的探索阶段、参与阶段和发展阶段,目前处于巩固阶段前期。婺源乡村旅游的发展对城市化的影响强度在不断增大,其旅游促进城市化演变大体可经历被动式影响、融入式影响和拉动式影响三个阶段。在旅游地生命周期处于探索和参与阶段时,游客较少,表现为旅游地城市化发展拉动旅游产业发展。在旅游地生命周期发展阶段,基础设施建设基本完成,已积累一定发展经验,游客数量持续增长,旅游对城市化的影响表现出融入式发展的特征。在旅游地生命周期发展阶段后期和巩固阶段,乡村旅游发展迅速,大大促进了旅游地的城市化水平,二者出现齐头并进良性发展状态。

结合婺源乡村旅游发展经验,本文提出如下乡村旅游目的地发展建议:乡村旅游地生命周期探索、参与阶段的主要任务是基础设施的建设,为城市化发展打好环境基础。由于初期的旅游发展经验不足,要切实加强对旅游区环境和生态保护等方面的管理。在旅游地生命周期发展、巩固阶段,促进乡村旅游发展对城市化发展的推动作用效果最为显著。该阶段要进一步将旅游资源优势转化为产业优势,推进旅游产业转型增效,继续提升乡村旅游知名度和美誉度。在旅游地生命周期巩固阶段末期,乡村旅游发展日渐成熟,将面临着衰弱或停滞风险,需不断创新旅游发展思路,努力实现产业融合,扭转其停滞、衰弱的趋势,推进乡村旅游与城市化和谐发展。

[1] 章元,万广华.国际贸易与发展中国家的城市化:来自亚洲的证据[J].中国社会科学,2013,(11):65-84.

[2] 王新越.我国旅游化与城镇化互动协调发展研究[D].青岛:中国海洋大学,2014.

[3] 纳什·丹尼逊.旅游人类学[M].宗晓莲译.昆明:云南大学出版社,2004.1-169.

[4] MULLINS P.Tourism urbanization[J].International Journal of Urban and Regional Research,1991,15(3):326-342.

[5] MULLINS P.Class relations and tourism urbanization:the regeneration of the petite bourgeoisie and the emergence of a new urban form[J] .International Journal of Urban and Regional Research,1994,18(4):591-608.

[6] CHANG T C,MILNE S,FALLON D,etal.Urban heritage tourism:the global-local nexus[J].Annals of Tourism Research,1996,23(2):284-305.

[7] 税伟,张启春,王山河.城市化对城市近郊乡村旅游地生命周期的影响分析[J].地域研究与开发,2005,(6):89-92.

[8] 张媛.乡村旅游带动我国城镇化发展研究[J].农村经济,2013,(4):55-57.

[9] 卢小丽,成宇行,王立伟.国内外乡村旅游研究热点——近20年文献回顾[J].资源科学,2014,36(1):200-205.

[10] 李亚娟,陈田,王婧,等.大城市边缘区乡村旅游地旅游城市化进程研究——以北京市为例[J].中国人口·资源与环境,2013,(4):162-168.

[11] BUTLER R W.The concept of a tourist area cycle of Evolution:implications for management of resources[J].Canadian Geographer,1980,24(1):5-12.

[12] 柳百萍,胡文海,尹长丰,等.有效与困境:乡村旅游促进农村劳动力转移就业辨析[J].农业经济问题,2014,(5):81-86.

[13] 毋青松.城市化进程中都市农业发展路径创新[J].农业经济问题,2013,(9):34-37.

[14] 麻学锋,孙根年.张家界旅游城市化响应强度与机制分析[J].旅游学刊,2012,(3):36-42.

[15] 杨春宇.旅游地阶段预测模型构建及实证研究[J].资源科学,2009,(6):1015-1021.

[16] 王发曾,程丽丽.山东半岛、中原、关中城市群地区的城镇化状态与动力机制[J].经济地理,2010,(6):918-925.

[17] 董观志,杨凤影.区域旅游产业化测度体系研究[J].地理与地理信息科学,2006,(3):96-100.

[18] 刘艳军,李诚固.东北地区产业结构演变的城市化响应机理与调控[J].地理学报,2009,(2):153-166.

[19] 杨效忠,陆林,张光生,等.旅游地生命周期与旅游产品结构演变关系初步研究——以普陀山为例[J].地理科学,2004,(4):500-505.

[20] 孙晓华,郭玉娇.中国城市化影响因素的实证研究——来自2004~2008年省际面板数据的经验证据[J].大连理工大学学报(社会科学版),2013,34(1):36-40.

[21] 张建忠,孙根年.山西大院型民居旅游地生命周期演变及其系统提升——以乔家大院为例[J].地理研究,2012,(11):2104-2114.

[22] 陆林.山岳型旅游地生命周期研究——安徽黄山、九华山实证分析[J].地理科学,1997,(1):64-70.

Research on the Interactive Relationship between Rural Tourism Development and Urbanization

LU Xiaoli,LI Caiyun

(Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China )

This article introduces the urbanization influence coefficient, measures the urbanization degree of tourist destination and reveals the interaction between rural tourism and urbanization taking destination life cycle as research perspective.With the examples of Wuyuan, the article analyzes the variable characteristics of urbanization and explores the impact of rural tourism on the urbanization in different lifecycle.The study found that rural tourism and urbanization have obvious periodic features and influence each other.The impact of rural tourism development on the urbanization of Wuyuan can be divided into three stages.During the stages of exploration and involvement, urbanization drives the development of rural tourism.In the stage of development, rural tourism smoothly promotes the development of urbanization.At the end of development stage and in the consolidation stage, tourism is the main impetus of the development of urbanization, with the two promoting each other.

rural tourism; destination lifecycle; urbanization; Wuyuan

2016-01-16;

2016-03-05

国家自然科学基金项目:“环城游憩带乡村旅游发展的影响因素及其驱动机制研究”(41201174);国家旅游局旅游业青年专家培养计划项目:“城市化进程下乡村旅游发展驱动机制研究”(TYETP201520)

卢小丽(1976-),女,满族,辽宁大连人,副教授,博士,主要从事旅游管理研究,E-mail:luxiaoli@dlut.edu.cn;李彩云(1990-),女,山东蓬莱人,大连理工大学管理与经济学部硕士研究生,研究方向为旅游管理。

F590.3

A

1008-407X(2016)04-0085-06