文化记忆的建构、遗忘与重构——以上海“康王建城”叙事为中心的讨论

毕旭玲

文化记忆的建构、遗忘与重构——以上海“康王建城”叙事为中心的讨论

毕旭玲*

文化记忆的建构、遗忘和重构是循环往复的过程。文化记忆分为功能记忆和存储记忆两大类型。功能记忆为当前记忆,是文化记忆中被选择出来用于当下文化建构的部分,一部分没有现实价值的文化记忆信息则被遗忘或者休眠,由功能记忆进入了存储记忆。那些进入存储记忆的文化记忆信息在未来的某个时间将会被唤醒并得到重构。上海“康王建城”传说就经历了一个从建构到遗忘再到重构的过程,充满了根据本地政治、经济发展状况做出的自我调整与适应的文化印痕。

文化记忆 建构 遗忘 重构 康王建城传说

一

“文化记忆”的概念是由德国学者扬·阿斯曼(Jan Assmann)于20世纪80年代末提出的,用以表述文化的历史传承。他在《集体记忆和文化认同》(1988年)一文中认为:“文化记忆”是“每个社会和每个时代所独有的重新使用的文本、图像和礼仪,通过对它们的‘维护’,这个社会和时代巩固和达成关于自身的图景”,它是“集体共同拥有的关于过去的知识,群体将其一致性和独特性的意识建立在这一知识的基础之上”。①扬·阿斯曼:《集体记忆和文化认同》,扬·阿斯曼、托尼奥·赫尔舍主编:《文化与记忆》(Kultur und Erinnerung),法兰克福:法兰克福出版社(Frank furt Press),1988年,第9页。根据阿斯曼的论述,文化记忆的内容是一个社会群体共有的过去;文化记忆的形式是被缔造的;文化记忆在时间结构上具有绝对性,往往可以一直回溯到远古。②阿莱达·阿斯曼、扬·阿斯曼:《昨日重现——媒介与社会记忆》,《文化记忆理论读本》,北京:北京大学出版社,2012年,第25页。扬·阿斯曼的夫人阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)是文化记忆理论的另一位主要代表人物,她明确指出文化记忆的中心问题是再现:“过去并非能够直接记起的,而是取决于意识行为、想象重构和媒介展现。因此记忆的中心问题就是再现。”③阿莱达·阿斯曼:《记忆作为文化学的核心概念》,《文化记忆理论读本》,第117页。这种“再现”并非与曾有的事实完全一致,而是在不同的现实条件下借助“意识行为、想象重构和媒介展现”的“缔造”,也就是建构。与此相关,西方学界关于社会记忆、集体记忆和传统的发明等问题的论述不断涌现,形成富有影响力的文化理论。

阿斯曼将文化记忆从空间角度区分为“被居住”的功能记忆和“未被居住”的储存记忆两种模式。前者指的是当下被使用或被更新的文化信息,它是记忆的前景。后者指的是当下被存储起来暂时不用的文化信息,它是记忆的背景。“在记忆领域里,在使经验获得教化、驯服、符号化的那个地带,蔓延着一片广阔的无组织的天地。”①阿莱达·阿斯曼、扬·阿斯曼:《昨日重现——媒介与社会记忆》,第27页。阿斯曼用比喻的手法说明了两者的区别,功能记忆是经过配置的、富有意义的那些记忆。相反,存储记忆是残留的、无组织的那些记忆,“储存记忆包含了变得不可使用的、废弃的、陌生的东西以及中性的、身份抽象化的属于数据或资料类的知识,当然也包含了错过的可能性以及可供选择的全部内容”。②同上。从空间的角度看,存储记忆要远远大于功能记忆,甚至“始终大于意识范围”。③同上。

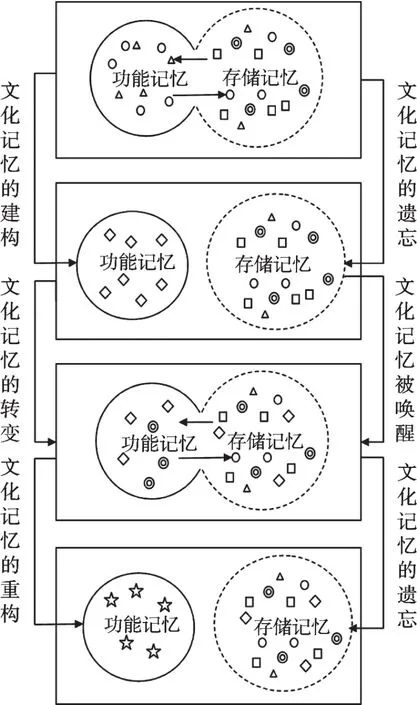

在一般情况下,功能记忆与存储记忆是相互分离的。但当功能记忆与集体的现状合理性不协调时,功能记忆与存储记忆将会靠近并发生边界交流,相互渗透。这种交互渗透被阿斯曼视为文化记忆的转变。“功能记忆与存储记忆的界限之间的高度渗透性是它们得以持续更新的前提。当它们的界限被打破时,双方的因素就能进行交流,意义模式也会发生结构性的转变。”④同上,第32页。交互渗透的结果实质上就是文化记忆的建构。“那些无组织的、无关联的因素进入到功能记忆后,就成了整齐的、被建构的、有关联的因素。”⑤同上,第27页。也就是说,功能记忆天然具有排序、建构的性质,所有进入功能记忆的信息都将被建构。存储记忆则因其广大的空间和丰富驳杂的内容,而成为各种功能记忆的语境,并在某种程度上为功能记忆提供外部视角,“从这个视角出发,可以使过去狭隘的视角相对化、被批判,尤其是被改变”。⑥同上。存储记忆向功能记忆的渗透,并由此造成文化记忆的建构,这一过程是相当明晰的。但渗透过程是相互的,新旧信息的重新关联、排列,很可能会产生一些新的无用信息,这些信息将流入存储记忆。这个过程就是文化记忆信息的“遗忘”过程。“回忆的目的并不是要将其客观地重现,而是要论证集体现状是合理而必然的,从而达到巩固集体的主体同一性的目的。”⑦汪民安:《文化研究关键词》,南京:江苏人民出版社,2007年,第352页。这也就解释了多余的文化信息从功能记忆流向存储记忆的原因——它们对论证集体现状的合理必然是无足轻重甚至是颇具威胁性的。但“遗忘”与“建构”都是相对而言的,那些从功能记忆中流失的信息(比如一些历史事件或其细节等)表面上是被“遗忘”了,实质上只是进入到存储记忆中“沉睡”。在未来的某一时间,它们也可能重新被“唤醒”,从而发生“重构”。由此,可以建立一个文化记忆的建构、遗忘与重构的模型:

图1 文化记忆的建构、遗忘及其重构模型

在图1中,虚线圆圈代表存储记忆,实线圆圈代表功能记忆,因为存储记忆的容量要远远大于功能记忆,虚线代表它可以随意放大。而圆圈内部的不同形状则代表不同内容的记忆(实际上记忆内容的种类要远远多于图示的种类)。图1显示了文化记忆的建构、遗忘与重构的过程。当功能记忆与存储记忆的交互渗透过程完成,文化记忆就得到了建构。同时,一部分文化记忆信息被“遗忘”。当现有的功能记忆不利于论证集体现状的合理性,文化记忆的转变就发生了,功能记忆与存储记忆再次发生交互渗透作用,一部分文化记忆信息被唤醒,文化记忆得到了重构。在此过程中,还有一部分文化信息被遗忘。这个过程是循环往复的,文化记忆往往处于建构、遗忘、重构的过程中。本文将以上海地区的“康王建城”叙事为例来具体分析上述模型。

“康王建城”传说是关于上海地区早期历史的神圣叙事,它作为本地文化历史的开端被建构,随着上海地区经济文化的发展而被进一步扩展为辉煌的东晋康城传说,但因种种原因该传说渐被遗忘,“康王建城”叙事也随之沉寂。在当代金山嘴旅游开发中,“康王建城”传说被“唤醒”,对提升金山嘴渔村的文化形象,塑造上海地域文化形象开始发挥重要作用。

二

“康王建城”叙事早在北宋年间就载录于文献中。成书于北宋大中祥符年间(1008—1016年)的吴越地方志《越州图经》①《越州图经》为吴越地方志。越州为隋朝设置,后改名为会稽郡。从隋至唐反复易名,辖区不断变化。北宋至道三年(997年),越州属两浙路,治越州。上海地区当时正属于两浙路。讲述了这样一则传说:西周时期,周康王②周康王(前1020—996年),即姬钊,西周第三位君主。曾东巡到现在上海金山区的海边,出于军事目的在这里修筑了一座城池。此城南接金山,因此被称为金山城。《越州图经》后来散失了,所载的康王建城传说收录于南宋上海地方志《云间志》③《云间志》成书于南宋绍熙四年(1193年)。卷上“古迹”中:

金山城在(华亭)县南八十五里,高一丈二尺,周围三百步。旧经:①“旧经”即《越州图经》,也称《祥符图经》。乾隆《绍兴府志·经籍志》载:“《越州图经》九卷,宋李宗谔修,李垂、邵焕纂。”《越州图经》后一百多年,又出了《新修绍兴图经》。为示区别,《越州图经》被称为“旧经”。昔周康王东游镇大海,遂筑此城,南接金山,因以为名。

这是现存最早的康王建城传说的完整记录。金山城的具体位置是在今海中大金山岛的北部、小金山岛两侧的一片河谷平地上。根据《云间志》的记录,传说中康王所建的金山城到南宋绍熙年间还存在。但《云间志》与《越州图经》所指该城得名的金山,在唐及北宋初年却被称为“钊山”,因为周康王姓姬名钊,钊山应该是据周康王而得名。唐代的《通典》州郡十二“古扬州下”说“吴郡(苏州),东南到东海钊山四百五里”,北宋初的《太平寰宇记》卷九十一“苏州”说“(苏州)东南至海岸钊山四百五里”。两处都用钊山作为海界,并以苏州为参照指出了钊山的方位,该钊山就是《越州图经》所指的“金山”。宋代华亭文人许尚这样说道:

金山古名钊山,周康王名钊,是山因康王建城而得名,抑城因山名而附会为康王所筑,无考。②许尚:《华亭百咏·金山城》小引,参见《云间志》。许尚,华亭人,约1195年前后在世。

究竟是山因康王而命名,或因山名而创造了康王建城的故事,许尚也不得而知。也就是说,在钊山所在的古代上海地区,到了北宋中期《越州图经》成书时,“钊山”之名已渐为“金山”所代替。而到了南宋《云间志》成书之前,康王建城传说的本来面目已经比较模糊。

钊山所在的这一片海岸位于现在的上海市金山区。钊山离海岸很近,《通典》和《太平寰宇记》都将它作为陆海界的标志。当海岸线内坍,首当其冲沦入海中的就是钊山。有学者考证认为:“金山(钊山)在绍兴与乾道之间(1131—1173年)入海,大体定在绍兴后期,即12世纪50年代,出入似不大。”③《历史地理》编委会:《历史地理》第三辑,上海:上海人民出版社,1983年。到了宋末元初,与钊山连通的古城所在的这一块陆地也已完全沦入海中。钊山的一部分露出海面成为今日所称的大金山岛,古城所在陆地旁的另一座山峰也部分露在海面,因规模较小被称为小金山岛。元代杨维祯在《东维子文集》卷十九《不碍云山楼记》中形容大小金山岛时说:“出没于云海之中,如壶峤之在弱流外也。”在钊山及古城沦海的过程中,作为传说主要讲述者和受众的原本傍山而居的民众逐渐向内陆迁徙,传说的主要纪念物——钊山远离了民众的日常生活,康王建城传说的古老面貌因此渐不在口头流传。口头性的丧失导致文献文本与口头文本的脱节,“钊”字的左边为“金”,文献文本传抄过程中,传抄之人不知晓姬钊建城传说的内容,发生了讹误,钊山成了金山。

《越州图经》编纂的时候,康王建城传说的口头流传性可能已经相当弱。图经的编纂者将其作为吴越地区重要的早期历史资料记录下来。因为这样的叙事有助于塑造地区悠久的文化形象。《云间志》转录了康王建城传说,并以古迹相佐,将其建构为本地早期神圣叙事。在此过程中,明显可以见到“意识行为、想象重构和媒介展现”的重要作用,通过有意识的建构,作为文化记忆的康王建城传说成为对上海民众及地区发展史都有重要意义的神圣叙事。一方面,作为古代上海地区最早的城池,金山城创建自姬钊这位西周早期的帝王,这样的文化信息给滨海一隅的民众提供了极强的自信心和自豪感。另一方面,传说将古代上海地区塑造为在西周早期就有重要军事战略地位的海疆城池,为上海地区树立了一个光辉的开端。该传说,比春秋时期的春申君建申城传说要早出1000多年。

这一神圣叙事不断被后世上海地方志转录,如元代《至元嘉禾志》、明代《松江府志》等,在地方文化史的建构中起到重要作用,并在元代以后形成了更辉煌的东晋康城传说。

东晋康城传说以图画的形式被载录于《吴郡康城地域图》①《吴郡康城地域图》据传为东晋康城水兵参将黄庭熙于永昌壬午年(322年)绘制,后于齐建元庚申年(480年)被复制,收录于《康城黄廷广记》,河海大学出版社1991年出版的《金山县海塘志》首次公布此图。俞氏后人在当地政府的支持下,以“文革”前摘录于两本文献中的资料为基础,编写了《金山卫春秋》,于2008年由上海辞书出版社出版。该书以现代白话文写作,除《图经》部分外无任何引用《康城黄廷广记》与《俞氏家谱》之处,全书内容似历史演义。本文所述的《吴郡康城地域图》及其《图说》即来自《金山卫春秋》的《图经》部分。中。这是元代以来的一种建构,托名东晋人的手笔。在该图中,康城位于钊山北部,北峰山(即后来的小金山)西侧的一片河谷平地上。康城城东紧靠北峰山山脚,城南和城西外各有一个校场,北城门为正门,门前不远处为青龙江。康城西至大海,海盐业有一定发展,海滨有“盐亭”、“盐坊”。康城周边有水兵营、兵器作坊,战略地位的重要可见一斑。传说中的康城极其繁华,在青龙江东岸至柘海湖的平野上,有众多的官府、民宅和船舫;在青龙江西岸有油坊和盐坊,“康城百姓盐民煮盐,农民耕作,渔民既可下海捕鱼也能入湖捕捞,商人既可与沿海船尚贸易,也可北上太湖流域经商”。②陈沈良主编:《海洋与金山的发展》,上海:世界图书出版公司,2006年。该传说呈现了一幅东晋康城民众濒海生产生活的风俗画卷。

借助画卷这一“媒介”,东晋康城传说将上海地区的文化形象从西周早期的濒海军事堡垒进一步塑造为东晋时期的繁华海滨城邑。上海地区修筑城墙的历史也由此提早了一千多年。③宋代的上海镇、元代的上海县都没有筑城,直到明代因不堪倭寇袭扰才修筑了城墙。该图的《图说》写道:

康城即东京城,内外六万余口。濮伏关西行四十里到双峰寨。西行横浦至海盐城。康城呈长方形,东西长六里五十步,南北长三里二十步。钊山顶上慈济寺,钊山北坡镇江元帅庙。滩虎关有海神庙。康城南北多雨水,生长五谷,六畜满门,官庶民富。④《金山卫春秋》编委会:《金山卫春秋》,上海:上海辞书出版社,2008年,第2页。

“想象重构”在东晋康城传说的发展中起到了重要作用。它将《越州图经》、《云间志》成书前已被“遗忘”的“钊山”重新唤醒,成为传说的重要组成部分。它还将康王所建之城、东京城、前京城想象为同一座城池。⑤《图说》中的“东京城”就是梁代所设置的前京县县城。与《图说》同源的《金山卫春秋》以历史演义的手法叙述了金山地区从西周到南朝的历史。此书叙述了康王建城后,该城反复易名为前京城、东京城、康城的过程,见《金山卫春秋》,第50-109页。实际上两座城池并非同一座。根据《云间志》的记录,康王所筑之城与梁时所置的前京县县治遗址直到南宋时期还同时存在,许尚的《华亭百咏》中分别有《金山城》与《前京城》两首诗及诗前小引,且并无任何语句表明两座城池就是一座。这说明东晋康城传说产生自元代以后,大小金山及其周围的一块陆地沦入海中已经有一段时间,传说的讲述人没有亲见两座城池,只是用想象建构了传说,并绘制了图画。

从康王建城传说到东晋康城传说,可以见到文化记忆被建构的过程。这一过程正是为了适应地区军事、经济功能的改变,以及行政格局的变动而做出的改变。

传说中康王所筑之城是一座军事堡垒,而古代上海地区正是海防要地,《云间志》“城社”章说:“县之有城,盖不多见,华亭邑于海,或者因戍守备御而有之。”其“镇戍”章又说:“华亭襟江带海,上而吴、晋,近而吴越,尝筑城垒置防戍,所以控守海道者至矣。”点明了华亭县之古城池为海上防御之堡垒的事实。直到南宋时期,上海地区也多设军事防御设施,绍熙《云间志》卷上“镇戍”条曾说:“今(指南宋)淞海镇寨,倍于他邑,是亦捍制上流之意云。”所以早期传说中康王建筑的是军事堡垒。

随着太湖流域商品贸易的发达,来往停靠交易的商船日多,上海沿海地区的经济贸易功能增强。到元代至元十四年(1277年),上海镇设立市舶司,与广州、泉州、温州、杭州、庆元、澉浦并称中国七大市舶司,此时的上海港已经上升为全国重要的对外贸易港口。民众的集体记忆中关于军事防御的记忆已经被“遗忘”,而代之以昌盛的港口贸易。因此,以军事堡垒为主要叙述对象的康王建城传说被建构为以东晋时富庶的港口城邑为主要叙述对象的东晋康城传说。

传说的建构也适应了地区行政区划的升级。康王建城传说在唐代的《通典》和宋初的《太平寰宇记》中已经有相关文字信息,这一时期正是上海地区有独立行政区划并初步发展的时期。根据《元和郡县制》的记录,唐天宝十年(751年),政府依吴郡太守奏请而分昆山、嘉兴、海盐三县之地设立华亭县,上海境内始有独立的行政区划。华亭县的设立是具有划时代意义的重大事件,强化了当地民众集体记忆中康王首次建城的回忆,导致该传说的进一步流传,最终被《越州图经》和《云间志》收入。上海地区行政建置史上有重要意义的另一个重大事件是至元二十九年(1292年)分设上海县。上海县的设立使“上海”一词正式进入行政领域。康王所建的军事堡垒在传说中逐步发展为极其繁荣富庶安定的海滨港口城镇。这样的想象正是基于元代上海县、松江府民物繁庶的真实状况。

东晋康城传说以地图形式存录于地方家族史文献中,并未在后世得到流传,所以很快便被“遗忘”,成为存储记忆。此后很多年,除了方志继续转载康王建城传说作为没入海中的金山城等古迹的解说词外,康王建城传说再也没有其他的发展。

三

上海著名学者金祖同曾在1935年参与上海金山卫戚家墩古文化遗址的考古调查,著有《金山卫访古记纲要》。他对文献、考古和当地民众进行调查,发现了当地流传着康王所建之城沦入海底的京城传说。9年以后,上海籍学者陈志良在《风土杂志》上发表了《沉城的故事》,论述了他所收集到的上海沉城传说。这是以东京沉没传说为代表的上海沉城传说首次从金山等沿海地区进入现代公众视野,为以后康王建城传说的重构提供了重要文化信息。

陈志良所记录的东京沉没传说梗概如下:东京城里的孝子梦到仙人警告说,如果看到城隍庙前的石狮子眼睛出血,就要立刻背着母亲逃走。孝子日日去看,后来被一个屠夫捉弄。屠夫将猪血涂抹在石狮子眼睛上,孝子见状立刻背着母亲逃走。东京城就在他身后逐渐沉没。①陈志良:《沉城的故事》,《风土杂志》,成都,1944年,第77页。类似的传说在20世纪80年代民间文学三集成的整理工作中也收集到一些,如《话说东京》、②《话说东京》编委会:《话说东京》,《中国民间文学集成上海卷·金山县故事分卷》,上海市新闻出版局内部资料准印证编号(88)第054号,1989年,第104-106页。《塌东京长崇明》③《塌东京长崇明》编委会:《塌东京长崇明》,《中国民间文学集成上海卷·川沙县故事、歌谣、谚语分卷》,上海市新闻出版局内部资料准印证编号(88)第050号,1988年,第145-147页。等。陈志良在叙述了该传说后补充说:“至于东京在什么地方呢?谁也没有考究过”,他只听当地农民说过:“当时沉没的东京城,就在金山的外边”。1935年金祖同在对金山卫的历史和民众进行调查后曾说:“金山卫城南有金山城,也称周康王城,南宋绍兴陷入海中,至今当地人称之为京城。”④金祖同:《金山卫访古记纲要》,《东方杂志》第34卷第10号,1937年5月。两位学者对传说讲述者的调查表明,该传说与康王建城传说有一些内在联系:当地人认为传说中的东京城就是当初周康王所建的那座城(当然传说将康王所建之城等同于前京城)。也就是说已经完全被“遗忘”的康王建城传说的某些信息在东京沉没传说的流传过程中被“唤醒”了。

而康王建城传说彻底被“唤醒”,由存储记忆进入功能记忆,则发生在当代金山嘴地区的旅游开发中。金山嘴是上海地区有名的渔港。在金山岛沦入海中之后,这里成为距离大海最近的地方,与沦入海中的金山岛隔海相望。金山嘴渔村是金山嘴渔民聚居地,在20世纪80年代这里曾有渔民1000多人。80年代后期起,金山嘴渔村的渔业生产方式逐渐消失。但它作为上海境内最后一个渔村的独特价值引起了当地政府的注意。从2011年开始,渔村作为金山黄金海岸线的一个旅游点得到了开发,渔村老街设立了金山嘴历史文化馆、民间收藏馆、渔民老宅、渔具馆、妈祖文化馆、渔乐馆、观景台等,充分展现了当地海洋文化和民俗风貌。随着金山嘴渔村旅游开发的推进,2013年6月,《吴郡康城地域图》被翻刻于金山嘴渔村的观景台上,并配以一段重新构造的传说:

传说在西周时期,周康王东巡,在大金山北麓建堡筑城。因康王名为钊,大金山称为钊山,城名为康城。康城兴衰两千多年,船坊、盐坊、油坊、商船云集,民宅、村落、石桥、官府林立。有寺六座、庙八座,渔民捕鱼晒盐,商贸兴旺,人口六万余,中国对外四大港口之一。一一八四年地震海啸,康城及一大片陆地沉入大海。

这是一则重新构造的内容丰富的地方叙事,彻底唤醒了被“遗忘”的康王建城传说,甚至恢复了康王建城传说的早期面貌,即因康王名钊,而将其所筑之城旁的山称为“钊山”。该传说还整合了东晋康城传说,将康城塑造为曾经繁荣发达的沿海城邑和重要港口。

康王建城传说被唤醒的原因在于需要它“论证集体现状是合理而必然的”。作为文化旅游景点的金山嘴渔村,需要一段与其身份相适应的历史记忆,康王建城传说正符合这一需求。为了提升金山嘴地区的文化形象,拉动当地旅游产业的发展,康王建城传说被重构。新传说将康城塑造为产生自西周,并一度极其繁荣富庶的滨海城邑和重要港口,为金山嘴地区塑造了一段辉煌的历史。可以想见,随着金山嘴旅游开发的发展,新传说必然得到广泛的传播,并借助报刊、电视、网络等媒介,将该传说建构成为上海地区最重要的早期文化记忆之一,从而对上海海岸城市形象的塑造也将起到推动作用。

综合以上的论述,康王建城传说的建构、遗忘以及重构并非是偶然现象,在这个过程中充满了传说根据本地政治、经济、文化发展状况做出的自我调整与自我适应。当集体状况发生改变,传说必然做出相应的调整,一部分不利于当下集体统一性的文化记忆信息进入存储记忆,另一部分有助于巩固当下集体统一性的文化记忆则进入功能记忆而被建构。随着集体状况的不断变化(政治区划的变动、地区功能的转变、经济的发展等),为了论证当下本地状况的合理必然,传说被不断遗忘与重构,正如阿莱达·阿斯曼所指出的那样:“历史的起源和文化传统的建构特点看起来像是一种悖谬的后世俗化现象,但其实它是对自身的反思。”①阿莱达·阿斯曼:《记忆作为文化学的核心概念》,第119页。上海早期历史的故事,在建构、遗忘和重建过程中,深刻体现了这一过程。

责任编辑:沈洁

*毕旭玲,女,1979年生,山西阳泉人。文学博士,上海社会科学院文学研究所副研究员。主要研究方向为民间文学与民俗学。