青少年的道德推脱及其形成机制的实证研究——基于全国10省/市4000多名中学生的调查

龙国莲, 杨阿诺, 刘冬梅, 卓云辉

(1.长沙民政学院文化传播学院,湖南长沙410004; 2.怀化学院法学与公共管理学院,湖南怀化418008;3.湖南师范大学附属中学,湖南长沙410081; 4.湖南省桑植县第四中学,湖南桑植427100)

青少年的道德推脱及其形成机制的实证研究——基于全国10省/市4000多名中学生的调查

龙国莲1,杨阿诺2,刘冬梅3,卓云辉4

(1.长沙民政学院文化传播学院,湖南长沙410004; 2.怀化学院法学与公共管理学院,湖南怀化418008;3.湖南师范大学附属中学,湖南长沙410081; 4.湖南省桑植县第四中学,湖南桑植427100)

基于对全国10省(市)4000多名初高中学生的问卷调查,考察了青少年的道德推脱及其形成机制。实证结果表明,青少年道德推脱的总体水平不算高,得分为1.38分,介于对道德推脱持“不同意”和“有点同意”之间,但其道德推脱中责任扩散机制的水平则比较高,得分为1.85分,已接近对相关推脱指标持“有点同意”的水平;这暗示,青少年更多地以模糊行为与后果间因果关系的方式来为自己的不道德行为免除自我谴责;进一步分析后发现,社会关系、等级式权威教化和理性选择均对青少年的道德推脱有一定解释力。

道德推脱; 社会关系; 等级式权威教化; 理性选择; 青少年

一、问题的提出

道德推脱是班杜拉在社会认知理论框架下提出来的、用来解释不道德现象的一个重要概念[1]。在班杜拉看来,道德推脱指的是个体的一种认知倾向,包括重新定义自己的行为、模糊因果机制、扭曲伤害后果和归责受害者[2],可弱化和抑制道德自我约束对个体行为的调节作用。它具体通过道德辩护、委婉标签、有利比较、责任转移、责任扩散、忽视或扭曲伤害后果、非人性化和罪责归因等八种机制发挥作用[3]。

道德推脱一经提出,就被广泛地用来解释个体的各种不道德行为。班杜拉等人(Bandura et al.)基于799名青少年的调查数据分析发现,道德推脱通过减少亲社会性和预期的自我谴责以及通过提升导向攻击性的认知性反应来促进不道德行为[4]。佩尔顿等人(Pelton et al.)也发现,道德推脱对孩子的攻击性和过错行为有显著的正向影响,且在积极的教养方式与孩子的过错行为之间起了部分中介作用[5]。帕西埃罗等人(Paciello et al.)针对366名青少年的追踪研究发现,那些道德推脱水平起初较高的青少年更可能在青少年晚期表现出更多的攻击性和暴力行为[2]。国内学者也在个体层面上较广泛地探讨了道德推脱对青少年攻击行为的影响。例如,杨继平和王超研究发现,道德推脱在父母冲突与青少年攻击行为之间起着部分调节作用,而这一中介作用又受到其道德判断的调节[6];他们在另一项研究中也发现了道德推脱对青少年攻击行为的显著正向影响,且受道德判断的调节,而且这种调节作用存在性别差异[7];另有研究发现,道德推脱对青少年攻击行为的影响还受到道德认同的调节作用[8]。

道德推脱还被广泛用来解释组织中的不道德行为。例如,克莱伯恩(Marvin Claybourn) 基于133名大学雇员的调查发现,那些有较强的道德推脱倾向的雇员更可能在其工作中从事破坏性行为[9]。邦纳等人(Bonner et al.)研究发现,雇员的道德推脱水平可调节管理人员的道德推脱与雇员有关道德领导的感知之间的关系,即当雇员的道德推脱水平较低时,管理人员的道德推脱与雇员有关道德领导的感知之间的负向关系更强[10]。在班杜拉的基础上,莫尔(Moore)构建了一个用道德推脱分析组织腐败的理论框架:道德推脱在纵容能带来组织利益的不道德决策过程中催生组织腐败,在抑制个体有关他们所做决策的道德内容的意识中助长组织腐败,最后,在因促进组织利益而得到奖赏的过程中使组织腐败得到长期存在[11]。在另一项研究中,莫尔和他的同事基于经验资料证实了道德推脱倾向对自我报告的不道德行为、做出错误的决定、工作场所的利己决定和管理者与同事报告的不道德行为等多种行为结果有预测作用[12]。

已有研究大多将道德推脱作为一个既定因素,探讨其对个体生活和组织工作中不道德行为的影响,而很少有研究较系统地关注道德推脱的决定因素:是什么因素决定和促成了道德推脱的形成和变化?即使之前有研究关注过这一问题,也仅零星地分析了人口学变量[13]、个体特征[14]和个体所处环境[15]对道德推脱的影响。本文试图从社会学、政治学和经济学等三个学科视角对道德推脱的形成机制提出解释。作为道德心理的道德推脱是一种复杂的社会现象:从社会学视角看,它是社会关系的产物;从政治学视角看,它是等级式权威教化的产物;从经济学视角看,它则是理性选择的结果[16]。在经验层面上,社会关系、等级式权威教化和理性选择是否如我们在理论上所预测的那样,也对道德推脱的形成有一定的解释力?本文拟基于全国性的青少年调查数据,在描述青少年道德推脱水平的基础上回答上述问题。

二、研究方法

(一)数据来源

本研究的调查对象是初高中在校学生,该群体在年龄上与伯克所界定的青少年基本一致,即11-18岁[17];调查时间是2016年1-4月份;抽样方法是混合抽样,即方便抽样与整群抽样相结合:用方便抽样法抽取省、市/县和学校,用整群抽样法在学校内部抽取班级。具体抽样程序是,首先在东、中、西部地区分别各抽取2个省,然后在被抽取的省分别抽取1-2个市/县,再后在被抽取的市/县抽取1-2所中学,而后在被抽取学校的每一个年级各抽取1个班级;最后对被抽取班级的每一个学生做自填式问卷调查。据此,我们获得了来自10个省(含直辖市)、20个市/县、33所中学的共4530份有效问卷。

在有效样本中,男女比例和初高中生比例基本持平;重点学校学生占43.1%(1 903人),独生子女占49%(2 158人);20%左右(972人)的学生有宗教信仰,近40%(1 628人)的学生担任干部;认同学习成绩在中等及以上的占70%(3 091人),生活在和谐家庭的占91%(4 080人),父亲为公务员、专业技术人员、管理人员和个体私营企业主等中等及以上收入阶层的学生占60%(2 625人);35.8%(1 555人) 的学生家住农村和城乡结合部,13%(568人)的学生住在中档以下的城市社区,而家住中档以上城市社区的学生占19.3%(841人),另有31.9%(1 385人)的学生家住中档城市社区;中部地区学生占43.8%(1 979人),东部地区占33.6%(1517人),而西部地区占 22.6%(1 019人)。从样本分布看,除地区分布略有失衡外,其他变量的分布基本接近现实。

(二)变量测量及设置

1.因变量

道德推脱是本研究的因变量,我们采用班杜拉的道德推脱量表[4]对其进行测量,该量表共包括32项指标,例如,“为了保护自己的朋友而打架是正确的”、“拍打或推搡别人,只是开玩笑的方式”和“当考虑到别人在打人时,我觉得损坏财物没什么大不了”等,调查对象被要求从“不同意”、“有点同意”和“同意”等三个答案选项中选出一项来表征其在道德推脱某维度上的水平(选择“不同意”、“有点同意”和“同意”,分别被赋值1分、2分和3分)。在数据分析中,调查对象在道德推脱32项指标上的得分被累加为一个指数值,最大值为96,最小值为32,均值为44.2。指数值越大,表示道德推脱水平越高。

2.自变量

社会关系、等级式权威教化和理性选择是本研究的自变量。

社会关系指的是在人们社会交往、互动过程中形成的关系,可用孤独感和社会赞许性期望来测量。其中,孤独感用卡西迪和阿舍(Cassidy&Asher)设计的15项指标[18]来测量,例如,“在学校交到新朋友对你来说容易吗?”、“你在学校有伙伴可以一起玩耍吗?”和“在学校有伙伴喜欢你吗?”等,调查对象被要求从“是”、“说不清”和“否”等三个答案选项中选出一项来表征其在孤独感某维度上的程度。在数据分析中,调查对象在孤独感15项指标上的得分被累加为一个指数值,最大值为45,最小值为15,均值为22.5。指数值越大,表示孤独感越强,或者说,社会关系越弱。社会赞许性期望指的是获得他人赞许的期望,其标示的是个体嵌入社会关系的程度,可用学生希望得到来自老师、父母、同学和周围其他人的赞许等四个维度的指标(例如,“我非常希望得到老师的赞许”)来测量,调查对象被要求从“完全不符合”、“不太符合”、“说不清”、“比较符合”和“完全符合”等五个答案选项中选出一项来表征其在社会赞许性期望某维度上的程度。在统计分析中,我们对社会赞许性期望量表的4项指标做了因子分析,并提取出了1个因子,以纳入后面的回归方程。

等级式权威教化指的是借助命令-服从型权力关系结构强迫或劝服其成员信奉和遵守组织规范的过程,可用家庭教养方式来测量。其中,家庭教养方式以改编自蒋奖、鲁峥嵘、蒋苾菁和许燕修订的简氏父母教养方式问卷[19]来测量,改编后的量表包括16个项目,调查对象被要求从“完全不一致”、“不太一致”、“说不清”、“比较一致”和“完全一致”等五个答案选项中选出一项来表征其父母采取某种教养方式的程度。经因子分析后,分别测量父亲和母亲教养方式的16个项目被分别提取出了3个因子,即拒绝型教养方式(例如,“父/母亲经常以一种使我很难堪的方式对待我”,共4个项目)、情感温暖型教养方式(例如,“父/母亲当我遇到不顺心的事时,尽量安慰我”,共4个项目)和过度保护型教养方式(例如,“父/母亲不允许做一些其他孩子可以做的事情,他害怕我出事”,共4个项目)。

理性选择指的是根据成本最小化和收益最大化的逻辑来做决策和行动,可用行动者的经济实力来间接考察,因为经济实力强的行动者有能力为遵循社会所倡导的规范而承担更大的风险(或成本)。本研究用月零花钱和家庭经济条件来测量青少年承担为遵循社会所倡导的规范而失去其他机会所造成的损失的能力。在数据处理中,月零花钱是连续变量,家庭经济条件是一个类别变量(“富裕”、“一般”和“贫穷”),做虚拟变量处理。

3.控制变量

本研究涉及的控制变量主要有性别、年级、学校等级、是否独生子女、宗教信仰、是否担任学生干部、学习成绩、父母关系、父亲职业、父亲受教育年限、社区类型和地区等。

在数据处理中,性别为虚拟变量,设女=0;年级为连续变量;学校等级为虚拟变量,设普通学校=0;是否独生子女为虚拟变量,设非独生子女=0;宗教信仰为虚拟变量,设不信教=0;是否担任学生干部为虚拟变量,设不担任干部=0;学习成绩为连续变量;父母关系为虚拟变量,设离婚=0;父亲职业为虚拟变量,设无职业=0;父亲受教育年限根据中国现行学制由父亲受教育程度转化而来;社区类型为虚拟变量,设农村社区=0;地区由调查对象所在省(直辖市)合并转化而来,分为西、中、东三个地区,为虚拟变量,设西部地区=0。

三、结果分析

(一)青少年道德推脱的水平及其机制

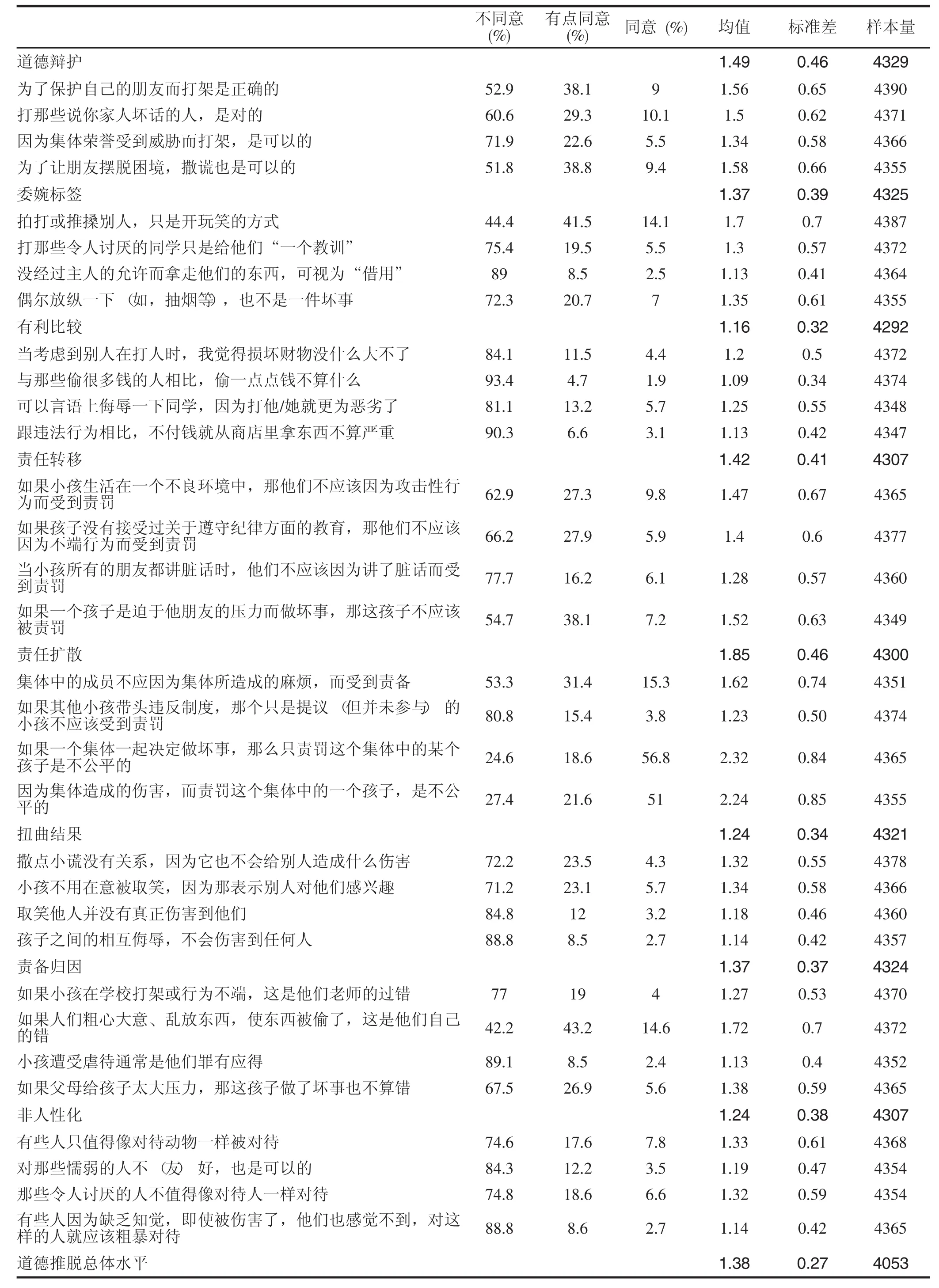

利用班杜拉的道德推脱量表调查在校初高中生,所得结果见表1。

表1显示,青少年道德推脱的总体水平得分为1.38分,介于“不同意”和“有点同意”之间,不算太高,表明青少年受源自道德准则的自我约束比较大。

从道德推脱的8个机制看,责任扩散的得分最高,达到了1.85分,接近“有点同意”的水平。值得注意的是,“如果一个集体一起决定做坏事,那么只责罚这个集体中的某个孩子是不公平的”和“因为集体造成的伤害,而责罚这个集体中的一个孩子,是不公平的”这两项指标的得分均超过了2分,介于“有点同意”和“同意”之间,表示比较认同它们的青少年分别高达75.4%和72.6%,表示完全认同的也分别有56.8%和51.0%。

道德辩护的得分位居其次,为1.49分,介于“不同意”和“有点同意”的正中间。其中,表示比较认同“为了保护自己的朋友而打架是正确的”和“为了让朋友摆脱困境,撒谎也是可以的”的青少年分别为47.1%和48.2%,即有近一半的青少年比较认同这两项指标;另有近40%的青少年比较认同“打那些说你家人坏话的人,是对的”。

责任转移的得分位居第三,为1.42分,也介于“不同意”和“有点同意”之间。其中,表示比较认同“如果一个孩子是迫于他朋友的压力而做坏事,那这孩子不应该被责罚”的青少年为45.3%,表示比较认同“如果小孩生活在一个不良环境中,那他们不应该因为攻击性行为而受到责罚”的也有近40%(37.1%),有近10%的青少年表示完全认同这一点。

得分最低的是有利比较,只有1.16分,接近“不同意”。其中,“可以言语上侮辱一下同学,因为打他/她就更为恶劣了”被认同的程度最高,但也只有18.9%的青少年对这一点表示认同;表示比较认同“与那些偷很多钱的人相比,偷一点点钱不算什么”和“跟违法行为相比,不付钱就从商店里拿东西不算严重”的分别只有6.6%和9.7%,而表示完全认同它们的分别仅为1.9%和3.1%。

表1 青少年道德推脱的水平及其机制

得分位居倒数第二的是非人性化和扭曲结果,其得分均为1.24分。在非人性化中,表示比较认同“有些人只值得像对待动物一样被对待”和“那些令人讨厌的人不值得像对待人一样对待”的分别为25.4%和25.2%,而表示比较认同“有些人因为缺乏知觉,即使被伤害了,他们也感觉不到,对这样的人就应该粗暴对待”的则只有11.2%,表示完全认同这一点的则仅有2.7%。在扭曲结果中,表示比较认同“小孩不用在意被取笑,因为那表示别人对他们感兴趣”和“撒点小谎没有关系,因为它也不会给别人造成什么伤害”的分别为28.8%和27.8%,而表示比较认同“孩子之间的相互侮辱,不会伤害到任何人”的则只有11.2%。

在道德推脱的8种机制中,道德辩护、委婉标签和有利比较三者都旨在对有害的或不道德的行为进行重构,使之合法化或变得可接受;责任转移和责任扩散的实质是模糊行为与后果之间的因果机制,从而免除个体理应为行为后果担负的责任;扭曲后果指向的是行为后果,即最小化、忽视或扭曲行为后果,以消解个体的责任;责备归因和非人性化指向的则是受害者,即将过错归因于受害者或认定受害者不具有正常人的特性而理应受到伤害。据此,将各机制合并求平均数后可发现,青少年在模糊行为与后果之间的因果机制这类道德推脱上的得分最高,为1.64分(求1.42和1.85的算术平均数),表明青少年更多地以模糊或扭曲行为与后果间关系的方式来免除自我谴责。由表1还可看到,重构不道德行为,使之更为社会所接受,也是青少年较常选择的道德推脱机制。

(二)青少年道德推脱的形成机制分析

表2中列出了分别以道德推脱水平为因变量,以社会关系(孤独感、社会赞许性期望)、等级式权威教化(父亲拒绝型教养方式、父亲情感温暖型教养方式、父亲过度保护型教养方式、母亲拒绝型教养方式、母亲情感温暖型教养方式、母亲过度保护型教养方式)、理性选择(月零花钱、家庭经济条件)为自变量,控制性别、年级、学校等级、宗教信仰、学生干部、学习成绩、父母关系、父亲职业、父亲受教育年限、社区类型、地区等变量的一组多元线性回归分析结果。

表2中的模型1是一个基准模型,在该模型中只纳入了因变量和本研究设定的控制变量。模型1显示,性别、年级、学校类型、宗教信仰、学习成绩、父亲职业、父亲受教育年限等变量均对青少年的道德推脱水平有较显著的影响。例如,男生的道德推脱水平比女生高;随着年级的升高,学生的道德推脱水平也逐渐提高;重点学校学生的道德推脱水平较普通学校低;跟非独生子女相比,独生子女的道德推脱水平更低;跟不信教的学生相比,信教学生(不管是信仰制度性宗教,还是信仰民间信仰)的道德推脱水平更高;跟父亲无职业的学生相比,那些父亲为管理人员、技术人员和农民的学生的道德推脱水平更低;父亲受教育年限越长,学生的道德推脱水平越高。

为了考察社会关系对青少年道德推脱的影响,我们在模型1的基础上纳入了孤独感和社会赞许性期望这两个变量,所得结果见模型2。模型2显示,孤独感对青少年道德推脱有显著的正向影响:孤独感每增加1个单位,青少年的道德推脱水平则增加19.1%(p<0.001)。也就是说,紧密的伙伴关系有助于降低青少年的道德推脱水平。模型2还显示,社会赞许性期望对青少年的道德推脱没有显著影响。另外,从模型2也可看到,性别、年级、是否独生子女、宗教信仰、学习成绩、父亲职业和父亲受教育年限等变量对青少年道德推脱的显著影响依然存在。

为了考察等级式权威教化对青少年道德推脱的影响,我们在模型2的基础上纳入了父母教养方式等6个变量,所得结果见模型3。模型3显示,母亲拒绝型教养方式和母亲过度保护型教养方式都对青少年的道德推脱有较显著的正向影响:两者分别每增加1个单位,青少年的道德推脱水平则分别增加80.5%(p<0.001) 和39.3%(p<0.05)。这表明,母亲采取命令-服从式的权威型教养方式并不能促进青少年的自我约束,反而提高了其道德推脱水平。从模型3可看到,三类父亲教养方式和母亲情感温暖型教养方式对青少年道德推脱都没有显著影响。从模型3还可看到,孤独感对青少年道德推脱的显著影响依然存在,而社会赞许性期望对青少年道德推脱原本不显著的影响开始变得显著:社会赞许性期望每增加1个单位,后者则降低29.4%(p<0.1)。这表明,嵌入社会关系有助于降低青少年的道德推脱水平。

为了考察理性选择对青少年道德推脱的影响及进一步检验社会关系和等级式权威教化等变量影响青少年道德推脱的稳定性,我们在模型3的基础上纳入了月零花钱和家庭经济条件这两个变量,所得结果见模型4。模型4显示,月零花钱对青少年的道德推脱有较显著的正向影响:月零花钱每增加1元,青少年的道德推脱水平则增加0.1%(p<0.05),而家庭经济条件对它的影响则不显著。

从模型4还可看到,社会关系中的孤独感和社会赞许性期望、等级式权威教化中的母亲拒绝型和过度保护型教养方式等变量对青少年道德推脱的影响依然显著存在,且其影响力变化也不大:孤独感每增加1个单位,青少年的道德推脱水平则提高14.5%(p<0.001);社会赞许性期望每增加1个单位,后者则降低29.9%(p<0.1);母亲拒绝型和过度保护性教养方式分别每增加1个单位,后者则分别增加90.6%(p<0.001)和41.6%(p<0.05)。这表明,社会关系和等级式权威教化对青少年的道德推脱均有着较稳定的影响。另外,性别、年级、是否独生子女、宗教信仰中民间信仰、学习成绩、父亲受教育年限等变量对青少年道德推脱的影响也比较稳定。

四、结论与简要讨论

基于对全国10省(直辖市)4 000多名初高中学生的问卷调查,本文考察了青少年的道德推脱水平及其形成机制。实证结果表明,青少年道德推脱的总体水平不算高,得分为1.38分,介于对道德推脱持“不同意”和“有点同意”之间,但其道德推脱中责任扩散机制的水平则比较高,得分为1.85分,已接近对相关推脱指标持“有点同意”的水平;这暗示,青少年更多地以模糊行为与后果间因果关系的方式来为自己的不道德行为免除自我谴责;进一步分析后发现,社会关系、等级式权威教化和理性选择均对青少年的道德推脱有一定解释力。

在上述研究发现中,有如下方面值得进一步讨论:

社会关系中的两个变量对青少年道德推脱的影响貌似是相反的,但其实质却是一致的,即关系性嵌入(同伴关系和社会赞许性期望)能抑制青少年道德推脱的形成和发展。这一发现实证支持了涂尔干关于道德的经典命题:道德根植于人的社会本性和社会联系中,“一旦所有的社会联系都消失时……那么政治、经济就与道德隔离了”[20]。

作为等级式权威教化的父母教养方式并不如我们所预期的那样对青少年的道德观念有规制作用。在父母教养方式中,三类父亲教养方式和母亲温暖情感型教养方式对青少年的道德推脱都没有显著影响,而母亲拒绝型和过度保护型教养方式对青少年道德推脱的影响则是正向的,即前者有助于后者的提升。在这里,拒绝型和过度保护型教养方式属于比较典型的命令-服从型等级式权威教化,但它们并没有使青少年完全接受为社会所广泛认同的道德观念,而是导致了他们温和或含蓄地逆反和拒斥这些主流道德观念,为不道德行为寻求解脱。这不得不让我们质疑等级式权威在道德教化和型塑中的正向作用:等级式权威也许能获得管制对象表面的顺从,但不一定能赢得他们对规则的内心认可,甚至还可能适得其反。

遵循理性选择逻辑,我们原本预期,抗风险能力能使青少年勇于担当责任、认同主流道德观念,但数据分析则发现,标示抗风险能力的月零花钱数量促进了青少年的道德推脱,即让他们更倾向于推卸自己的道德责任。造成这一结果可能与如何理解“风险”这一概念有关。此处的风险,可以是行动者为抑制自己可能给他人造成伤害的行为或欲望所需付出的成本,但也可以是行动者抗拒或消解因推卸责任所带来的社会压力所需付出的成本。而本研究的实证发现则支持了第二种有关风险的解释。这意味着,抗风险能力并不一定能促成青少年主流道德观念的形成和发展,反而可能消解主流道德观念对其所形成的约束。此处还需要注意的是,用月零花钱和家庭经济条件来测量青少年的抗风险能力,尤其是用它们来考察青少年道德决策中的理性选择机制,仍需进一步研究。道德决策中的理性选择机制也许并不能完全如本研究那样简化处理,而是一个需要介入测量新思路的复杂过程。

[1]Bandura,A.SocialFoundationsofThoughtandAction:ASocial Cognitive Theory[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1986.

[2]Paciello,M.,Fida,R.,Tramontano,C.etal.StabilityandChangeof Moral Disengagement and Its Impact on Aggression and Violence in Late Adolescence[J].Child Development,2008,79(5):1288-1309.

[3]Bandura,A.Selective Activation and Disengagement of Moral Control[J]. Journal of Social Issues,1990,46(1):27-46.

[4]Bandura,A.,Barbaranelli,C.,Caprara,G.V.et al.Mechanisms of Moral DisengagementintheExerciseofMoralAgency[J].Journalof Personality and Social Psychology,1996,71(2):364-174.

[5]Pelton,J.,Mary Gound,M.,Forehand,R.et al.The Moral Disengagement Scale:Extension With an American Minority Sample[J].Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment,2004,26(1):31-39.

[6]杨继平,王兴超.道德推脱对青少年攻击行为的影响:有调节的中介效应[J].心理学报,2012,44(8):1075-1085.

[7]杨继平,王兴超.青少年道德推脱与攻击行为:道德判断调节作用的性别差异[J].心理发展与教育,2013(4):361-367.

[8]王兴超,杨继平.道德推脱与大学生亲社会行为:道德认同的调节效应[J].心理科学,2013,36(4):904-905.

[9]Claybourn,M.RelationshipsBetweenMoralDisengagement,Work Characteristics and Workplace Harassment[J].Journal of Business Ethics,2011,100:283-301.

[10]Bonner,J.M.,Greenbaum,R.L.,Mayer,D.M.MyBossisMorally Disengaged:The Role of Ethical Leadership in Explaining the Interactive Effect of Supervisor and Employee Moral Disengagement on Employee Behaviors[J].Journal of Business Ethics,2014(9):1-12.

[11]Moore,C.MoralDisengagementinProcessesofOrganizational Corruption[J].Journal of Business Ethics,2008,80:129-139.

[12]Moore,C.,Detert,J.R.,Trevino,L.K.etal.WhyEmployeesDoBad Things:Moral Disengagement and Unethical Organizational Behavior[J].Personnel Psychology,2012,65:1-48.

[13]McALister,A.L.,Bandura,A.,Owen,S.V.MechanismofMoral Disengagement in Support of Military Force:The impact of Sept.11[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2006,25(2):141-165.

[14]Detert,J.R.,Treviño,L.K.,Sweitzer,V.L.MoralDisengagementin Ethical Decision Making:A Study of Antecedents and Outcomes. Journal of Applied Psychology,2008,93(2):374-391.

[15]Osofsky,M.J.,Bandura,A.,Zimbardo,P.G.TheRoleofMoral Disengagement in the Execution Process.Law and Human Behavior,2005,29(4):371-393.

[16]龙国莲.道德行为形成机制的多维探讨[J].长沙民政职业技术学院学报,2013,20(2):54-57.

[17]劳拉·E.伯克.伯克毕生发展心理学:从0岁到青少年(第4版).北京:中国人民出版社,2014:389.

[18]Cassidy,J.,Asher,S.R.LonelinessandPeerRelationsinYoung Children[J].Child Development,1992,63:350-365.

[19]蒋奖,鲁峥嵘,蒋苾菁,等.简式父母教养方式问卷中文版的初步修订[J].心理发展与教育,2010,35(1):94-99.

[20]涂尔干.职业伦理与公民道德[M].北京:商务印书馆,2001:237.

An Empirical Research on Adolescent’s Moral Disengagement and Its Formation Mechanism: Based on the Survey of More Than 4000 Middle School Students in 10 Provinces in China

LONG Guo-lian1,YANG A-nuo2,LIU Dong-mei3,ZHUO Yun-hui4

(1.School of Culture Commincation,Changsha Social Work College,Changsha,Hunan 410004;2.Faculty of Law and Public Administration,Huaihua University,Huaihua,Hunan 418008;3.The Hgih School Attached to Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081;4.The Fourth Middle School in Sangzhi County,Zhangjiajie,Hunan 427100)

This study investigates the moral disengagement of adolescent and its formation mechanism based on questionnaire survey of more than 4000 middle school students in 10 provinces in China.The empirical results shows that the overall level of adolescent's moral disengagement is not high,the score of which is 1.38,and the attitude of adolescent to moral disengagement is between“disagree”and“somewhat agree”.But the level of responsibility diffusion mechanism is relatively high,the score of which is 1.85,and it is close to the“somewhat agree”level on related disengagement indicators.It indicates that adolescent is more inclined to exempt themselves from self-reproach for immoral behaviors by obscures causality between behavior and consequence. Further analysis finds that both of social relations,hierarchical authoritative education and rational choice have explanatory power in moral disengagement of adolescent.

moral disengagement; social relations; hierarchical authoritative education; rational choice;adolescent

B824.5

A

1671-9743(2016)09-0079-07

2016-09-09

2011年度教育部人文社会科学研究项目“青少年的道德状况及其形成与发展机制的实证研究——一项基于跨学科的分析”(11YJC840031)。

龙国莲,1975年生,女,湖南耒阳人,副教授,博士,研究方向:应用语言学、道德与社会;杨阿诺,1990年生,女,湖南怀化人,助教,研究方向:医患信任问题、道德社会学;刘东红,1977年生,女,湖南邵东人,中教一级,研究方向:中学教育;卓云辉,1970年生,男,湖南桑植人,中教高级,研究方向:中学教育与管理。