光绪朝泰州单毓年治藏思想研究

朱悦梅

(西北民族大学历史文化学院 甘肃兰州 730030)

光绪朝泰州单毓年治藏思想研究

朱悦梅

(西北民族大学历史文化学院 甘肃兰州 730030)

20世纪初,随着英、俄等国相继染指西藏,导致西藏政局复杂,晚清政府不得不在西藏实行新政。晚清文人单毓年总结其身处爪哇之细致考察,详观荷兰人对爪哇的管理制度与策略,并向驻藏大臣条陈治藏方略。条陈涉及对藏主权归国家所有并训练藏军及重新拟定军费来源,在藏地建立行政区划二级管理制度与汉藏双轨职官制度,财政管理上提出征收印花税和发展典当行等若干具体的征税模式,并提出开源修道等交通问题的解决对策、重国语教育的教育新模式等。单毓年之治藏方略参考荷兰人的经验,强调主权、军备、经济发展与教育,反映了晚清在治藏措施上的成败得失,更反映了中国文人于国家建设的贡献以及今日对藏区开发与建设的借鉴意义。

光绪;单毓年;西藏;治藏方略;地方行政;财政管理;国语教育

1840年以后,西方列强不仅通过海上打开中国的口岸,还在内陆地区实施对青藏高原、西域等地区的军事包围与渗透,特别对西藏地区,英、俄等更是觊觎已久,导致西藏地区政局复杂,迫使清政府采取一系列的新政应对治藏过程中产生的问题。清末,有个别接触过西人殖民统治地区管理的有海外经历的中国文人,心怀西学中用之理念,为清政府治藏方略献计献策。光绪三十年(1904),有过出使美国经历的张荫棠(1866-1937),曾作为参赞随清廷全权代表唐绍仪处理《印藏条约》事务。光绪三十一年(1905)八月,唐绍仪奉调回国,诏谕留张荫棠与英方续商。但英方只求画押,不愿谈判,张荫棠据理力争。英方罢议,谈判中断。期间,张荫棠察觉英人侵藏之野心,曾电告外务部提出刷新藏政和治藏方针,分别为“治藏刍议十九条”和“善后事宜二十四条”,得到朝廷重视。张荫棠提出的条陈,包括整肃吏治、培养人才、修筑公路、开发矿山、兴办学校、移风易俗、力避苛税、设邮局、架设电线等。这些措施因张荫棠本人在藏时间的短暂而未能付诸实施。其后,最后一任驻藏大臣联豫冀以实施,并尽了最大努力,但依然未能践行。

无独有偶,另外一位中国南方文人,《西藏小识》的作者——单毓年,亦心系治藏之政局。他以其身处爪哇之细致考察,详观荷兰人对爪哇的管理机制与模式,给晚清政府在治藏政策上构拟出实施细则,颇耐人寻味。

单毓年,字耆仲,江苏泰州人,《清史稿》与泰州地方志均无载。但地方志中有单毓华(字眉叔,1883~1955)和单毓斌(字允工,1887~1978)二人小传[1],二人为兄弟。单毓年当与单氏兄弟同辈。

单毓年曾往游日本,在日本从事“拓殖理财事务”,对日本经济管理方法多有关注。其间,他还往游南洋各个西方列强所属殖民地,对于西方殖民者的统治思想颇多留意,如其自己所言:

仆往游日本,于拓殖理财事务颇有研求。今来南洋办理学务,周历各地,如法属、如英属、如荷属,足迹所履不下数十巨埠。而于其殖民之规制,亦尝有所考察,要皆制度详密,规模远大,而尤能操纵裕如,使土人知有恩之可怀,有威之可畏,万年归属,不复思反者,则莫如荷兰之于爪哇矣。诚以荷兰乃殖民先进之国,当十六十七世纪之时,其殖民属地遍满天下,至于今日国势衰弱,虽其藩属遗存无几,而其所以讲究处置属地之法,操纵土民之方,将阅年愈久,而手段愈熟,而不似法之近于苛,英之过乎简也。[2]

有鉴于此,单毓年于光绪年专门向驻藏大臣条陈治藏方略,其中特别以荷兰人统治爪哇的制度与策略为镜鉴,与当时清政府的治藏境况相比照。条陈刊载于《西藏小识》[3],该书汇成于光绪三十四年(1908)。单氏条陈汇抄写入书是在1908年,则其写成当要更早些。从时间上看,其所条陈之驻藏大臣,当为有泰或联豫。有泰是光绪二十八年(1902)为驻藏办事大臣,光绪二十九年冬十二月二十四日(1904年2月9日)抵达拉萨。光绪三十二年(1906年),查办大臣张荫棠参劾有泰贪婪昏聩、贻误事机,有泰遂被清廷下诏革职,发往张家口军台效力。光绪三十三年三月初六(1907年4月18日),有泰离开拉萨。[4]联豫于光绪三十一年(1905)以都统衔派为驻藏帮办大臣,次年继有泰升任驻藏办事大臣,在任6年。

在单氏条陈中,共涉主权、武备、人才、区划、官制、理财、实业、教育、交通、调查等十条,其中之主权、武备、区划、官制、理财、教育、交通、调查等项,均借鉴荷控爪哇之经验。单氏将这些经验引入对藏治理措施上,凸显其以经济发展促主权保障之根本,从中得以窥见晚清治藏在措施上的成败得失。

从目前所见文献中,学界对历任驻藏大臣及治川滇边之大臣的研究深入而广泛,但未见有对单氏进行研究者,不惟如此,虽单氏治藏思想的来源及其是否对末代驻藏大臣们产生过影响,亦未见只言片语。本文拟就单氏治藏思路的来源,特别是对西方治边策略的认识与吸收,做一梳理,以反映晚清时期治藏政策的实施状况与中国文人的贡献。

一、对藏主权与武备的结构化调整

相较于西方列强,清人似乎未有近代资本主义的所谓国家、领土、民族的法定意义上的概念。因此,单氏提到:“西哲之言国家者,皆以主权与土地人民并举。是盖以主权既失,则虽有土地人民,亦既名存而实亡也。”[5]说明,单氏较早对西方近代国家主权有了清晰的认识。

(一)对地方权力与国家权力关系的处置

16至17世纪,荷兰东印度公司在巴达维亚(今印度尼西亚首都雅加达)建立了“贸易和行政管理总部”,此为1602年“荷兰联合东印度公司”的前身。19世纪,荷兰政府从荷兰东印度公司手上接管了东印度群岛,开始实施对爪哇岛全境土地与百姓的实际控制。荷兰人对爪哇岛的主权控制,实际在联合东印度公司建立后就已经着手进行。时“以行贸易之特准公司,而以荷兰国名义,与各地国王订立通商条约,为图商业之安全,杂持秩序起见,于必要地方赋有修筑城塞,配置守备兵,任免司法警察人员之权限,又因在海上必需与西班牙、葡萄牙及其他敌国作战,故在海外之指挥命令,均委任毎年所派船队之司令官。然因通商地城扩大,常时移动之司令官,在指挥上多感不便,且需要多数船只可以入港之碇泊地,乃于一六〇九年,决定设置印度总督,而以参事四人辅佐……”[6]这也就意味着,荷兰人有意地控制了爪哇岛的城防及戍卫权、司法与警察任免权、设置行政管理(暂以荷人内部事务为主)等权力。而这些权力,无疑是对地方实施管控的初步基础,即对土地与人民的管控,是掌握主权的基础。单氏所认为的“主权既失,则虽有土地人民,亦既名存而实亡也”,可见,爪哇岛在荷兰人步步为营的设置下,当地人民的主权意识被逐步削弱了。

不惟如此,单氏还以“朝鲜昔日以我不能收其主权,遂至迭起外侮遗患无穷”为例,力图强化驻藏大臣的实力,要求对达赖以优厚的“俸廪”,令其全面地充当好宗教教主的角色,而主权内容,则交由政府统一协调,以利于国家的整体布局。此例亦有荷兰殖民者对爪哇国王梭罗王之措可次依照。“荷兰所与爪哇梭罗王之例,年或二十万或三十万,而藏中行政之经费及达赖前时有无借取外债,俱归国家管理,不须达赖勤劳。”[7]这一举措,国家一体管理,各司其职,统一有效的基本原则,是维系国家有效运作的基本,当是可行的举措。

除了对达赖要给予丰厚俸资外,对于地方所任之土官,单氏提出“宜设多数之官职,选其豪猾者任之,亦如爪哇之例,每府县皆有其土官,只食薪俸,而畀以检察盗窃、整治道路等细小之职事,不以大权相属,而皆统辖于驻藏大臣,达赖不得干预。惟薪俸当比旧日之藏官较为优厚,则无有不乐从者矣。”[8]

外交事务,是一个国家在国际关系方面的活动,通常是由国家元首、政府首脑、外交部长和外交机关代表国家进行的对外交往活动。外交活动是一个国家主权的象征,不能由国内的某个宗教派别、地方团体自己决定。在荷兰人占领爪哇期间,梭罗王是不能自主会见外国政要的。因此,单氏提出“宜定达赖接见外人之限制,亦如爪哇梭罗王之例,凡属外国人,必须得驻藏大臣允许,乃得入见达赖。此乃各国于殖民地之主权不得互相侵犯,而我布告各国当无阻挠也。”[9]

(二)发展武备的兵源与军饷来源

晚清时期,帝国主义加紧培植西藏内部上层分裂势力,清末,西藏僧俗上层之间及其与驻藏大臣之间的矛盾加剧,而中央政府对驻藏大臣的支持则愈发乏力,无力阻挡帝国主义的讹诈,亦缺乏抑制分裂主义势力膨胀的有效手段。之所以形成如此被动的局面,最根本的原因在于资金匮乏。学者研究清末联豫新政失败,资金匮乏为最主要的客观原因之一。[10]

面对这种情况,单氏提出:“今日整治西藏,最要者莫如筹设武备,而最难者亦莫如筹设武备。以愚筦见,一为宜选练土军,一为宜择扼险要,诚以全藏之地不下数十万方里,外而所以抵御强邻,内而所以镇(震)慑藏番,非有精兵三万人不可。然练兵不难,养兵维难。三万兵之费,以每兵百金论,年需三百万。若复输自内地,则薪饷尤须优厚,乃能得其死力,是非四五百万不可。”[11]武备之要,在于强大的物质基础,这是政府最为头痛之要务,单氏自然明了,故而着手解决之。查第一档案馆藏宫中及军机处奏折及《清实录》,对藏军仅犒赏一项,自乾隆朝即已形成惯例,每年都需一笔不小的数目。第一档案馆藏宫中满文朱批奏折《保泰等奏销乾隆五十五年所用奖赏藏军等银两数目折》记道:

按旧例,西藏每年为奖赏拉达克、布噜克巴头人及达木蒙古等,照例动用银三百两,赐置奖赏所需什物。嗣巴尔布事结,按办理善后事宜例内,为奖赏操练唐古特兵及增派驻守边地唐古特兵丁,经奏准增银五百两,共银八百两,均由四川总督采办赏用物件,运藏备赏。

查得自去岁四月始,至本年三月止,一年照例奖赏拉达克头人、布噜克巴额尔德尼第巴、阿里第巴、前往巡边唐古特人等、捐助乌拉三十九族人等及检阅奖赏新增驻守各处唐古特兵丁,所用银七百七十九两六钱三分七厘,其余物件银二十两三钱六分三厘,归入本年赏项奏销。[12]

为训练藏军,巩固边防,需给予驻藏大臣一定的赏赐,由中央政府支付。其中虽有着四川总督采办之实物,但都是中央政府负担。

单氏在详细记录了列强在殖民地的武装开支情形后,依据荷人经验,重新划定军费来源,为“费饷廉而得兵众”的目标进行了初步的设计。

当今国库正值困竭,藏政财政尚未整理,何能筹兹钜款,养兹钜兵?窃查各国之制,其处置属地莫不即以其地之民,练为其地之兵,而还治其地之人,盖费饷廉而得兵众,其利一也。其强悍者,既为我所用,则彼之势自单,无由逆乱,其利二也。土著之人,耳目易周,民情易察,地理易熟,其利三也。今可仿为之,练选藏中之精强者,勒以部伍,教以新操,信其赏罚,严其防限,其将弁则以内地军官或武备学生为之,以藏民之贫,每年军饷三十万尚已觉优厚,(双排小注:爪哇士(土)兵年饷亦不过六十元)是三万兵不过年饷九十万。而况西藏民风强悍,即俄国之哥萨克他日而欲再主一大帝国,于中央亚细亚亦全恃乎此,如犹虑其反侧难安,则更加以内省之。戍兵二三千人,亦不过为饷数十万,合之亦不过百余万已,得强兵数万人,雄镇西服矣。此所谓选练土军也。[13]

实际上,早在乾隆五十七年(1792),福康安曾率清军击退廓尔喀人对西藏的入侵,之后,在乾隆皇帝的授意下,西藏正式成立了藏军,也称为岱本(部落)军。岱本一级的武官均由皇帝任命,品级从四品,比汉官高半个品级;五品官员则均由清军机处报皇帝任命。藏军岱本级军官着装为黄缎子官服和马褂,腰间系缀银丝、金丝缎镶边的罩裙,头戴顶花翎官帽和玉翠垂耳的金耳环,脚着红色朝靴。在等级森严的封建王朝中,能身着黄缎子官服和马褂的武官,说明朝廷对西藏的重视,更表明清朝是在加强对西藏主权的管理。当时藏区的汉藏军队,统一由驻藏游击都司统辖,隶属中央驻西藏大臣指挥。军队的调配,一应以虎玺为凭,由职位相当于中央理藩院、兵部官员的驻藏大臣遵照皇帝的旨意发布令牌。军队的军械亦统一由朝廷配备,教官和军事训练由皇帝亲自过问。军饷由中央协饷,外遇或西藏遭重大变故,中央派员处理。

二、确立明晰的地方行政区划与职官管理制度

明确的地方行政区划是中央政府对地方实施有效管理的基本方式。单氏在南洋游历期间,观察到荷兰人到爪哇岛后,对之进行了细致的区划分割:

爪哇以五万方里之地,划为四大区,后又增为二十四大区,其大区长官秩如吾之知府。每大区复分为六七小区,其小区长官秩如吾之知县。其小区之下复有所谓幹多科者三四人,秩如吾之县丞。以区区数万方里之地,而有大区二十余、小区百余,其区划亦可谓细密矣。故政以举而民以靖也。[14]

单氏发现荷兰人将爪哇岛进行了细密的区划,层级关系相当于清朝的府县。单氏据此而提出在藏地建立行政区划二级管理模式的理论根据及具体设置方案:

吾藏地方四十余万方里,几十倍于爪哇,往昔者于驻藏大臣之外,曾未设一民政官以治理地方,而为大臣之助何与外国相反也。纵今日为经管伊始,未便于多设官,且以藏民稀少,亦未能多设官。然以地方如此之大,其区别虽不能十倍于爪哇,而亦不可再少于爪哇也。是藏地至少亦须府二十余,设县百余矣。至于如何分划,则必须因其地势,顺其民情,审其沿革。远居海外,无地图之可稽,无书籍之可考,末从参议也。说者谓若如此,是即编改西藏以为内省矣。其如达赖之不愿意,何不知今日,何日此时,何时既我,躬之不阅,更何人之是恤。彼达赖之不愿意固也,然今日只当问我之当为与不当为,不须问达赖之愿意与不愿意也。若虑急激生变,则缓以图之。阴而为之,不必取府县旧名,而只设地方长官,分派各地代其治理。久之而实权既握,民信既孚,达赖亦末如我何矣。然终必须设置地方民政官,其主权乃可由我而握,其政事乃可由我而理。苟若不然,则西藏之所谓属地,亦有名而无实,终非久大之计也。[15]

从中国历代区划管理来看,这种二级行政区划制度,是社会管理的最佳模式,中原历代政权都是以二级政区为核心管理模式的。惟中华幅员广大,才增加中央与州郡之间的一级,从唐代后期,开始形成三级区划。因此,单氏提出仿荷兰在爪哇岛的二级区划管理模式,是符合历史发展的要求的。

地方职官体系是中央管理地方的命令下达与实施机构,与行政区划相对应的,就是地方职官体系的设置与管理。在中原地区,地方职官体系隶属于中央直接管理,而在藏区,除了中央派员外,还有地方土官体系,这就形成了更为复杂的权力机关结构。也就是说,在中央与地方之间,除了代表中央的驻藏大臣及其机构外,中间还有藏区贵族官僚阶层,他们的存在,实际上阻隔了中央对西藏地方的管理与控制。这正是中央政府与西藏地方贵族之间诸多掣肘与斡旋而导致一方面政务管理成本非常巨大,另一方面中央政府与西藏地方统属关系不畅的根本原因。

单氏考荷治爪哇的官制,其内容如下:

爪哇之官制,分为荷兰官、巫来由官两种。荷官则耑其事权,巫官则只食虚廪,制之至善者也。

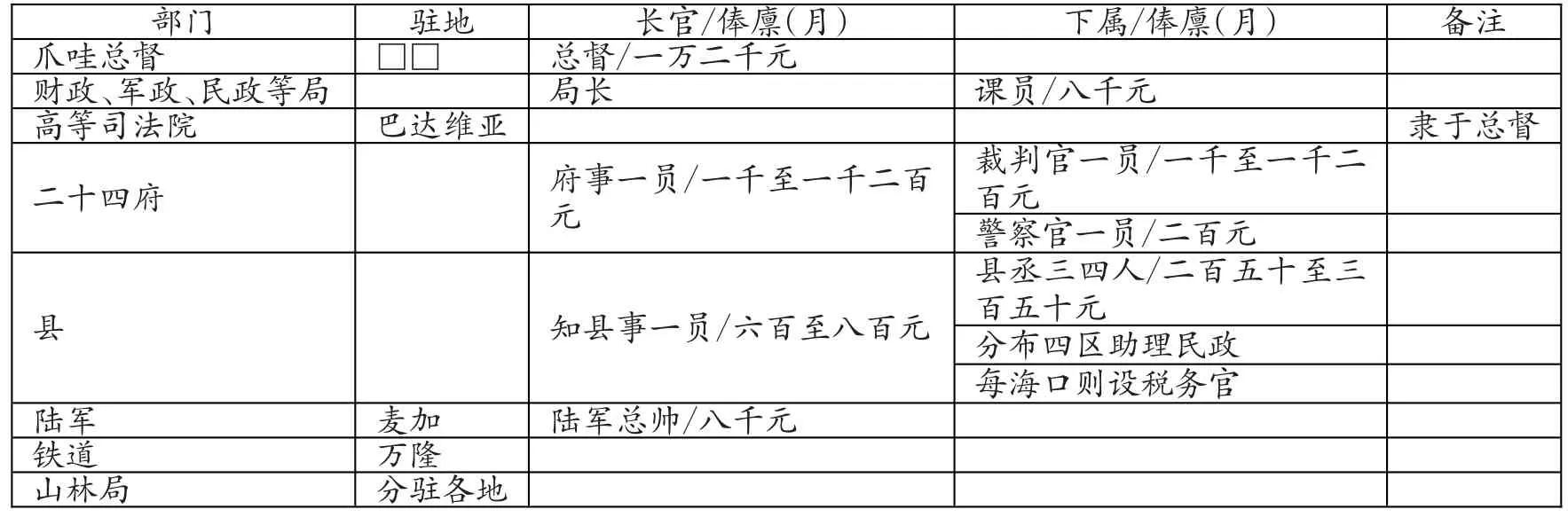

爪哇总督驻□□,犹吾之驻藏大臣,所部分为财政、军政、民政等局,各局有局长,有课员,又有高等司法院驻巴城,亦隶于总督,分全境为二十四府,府设知府事一员,裁判官一员,警察官一员。每府区为七(六)县,县设知县事一员,知县以下复有县丞三四人,分布四区助理民政,每海口则设税务官。陆军总帅驻麦加,今亦隶于总督。各府大者设兵千余名,小者四五百名。尚有铁道局,驻万隆,山林局,分驻各地。此荷官之制也。

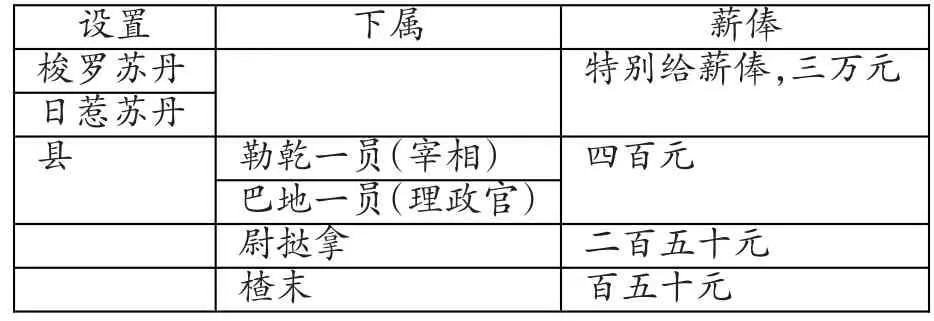

其巫官则除梭罗日惹两处尚有苏丹,特别给薪俸外,每县皆设勒乾一员(双行小注:旧日巫官之宰相),巴地一员〔双行小注:旧日之副相〕,尉挞拿二三员〔双行小注:旧日之御史〕,楂末四五员〔双行小注:旧日之理政官〕,此巫官之制也。

其俸廪则总督月一万二千元,各局县及高等司法官、陆军总帅月八千元,各局员及知府裁判员自一千至一千二百元,警察官月二百元,知县月自六百至八百元,县丞月自二百五十至三百五十元,梭罗日惹两处以及苏丹月俸三万元,各县之勒乾月俸千元,巴地四百元,尉挞拿二百五十元,楂末百五十元,是皆为有俸之官。

尚有无俸者,名为露辣,以巫人为之,犹汉时之啬夫,主知民善恶。为役先后,知民贫富,为赋多少。每县无定额,大约每人丁千口须设一员,所有地税、田税、屋税、丁口税、营业税所得,税以及各种钱粮,俱由其(原文为兵)规定,呈明知县核实。每及时期,由知县先五日发票证明。何人应出何种税钱若干,归由露辣颂给各人如期征缴,解归县库,县解之府,府解之总督。而以其百分之八为露辣酬劳焉,其巫官只有楂末,于其区内若有罪犯,须随衙听审外,其他如勒乾巴地尉挞拿,皆坐食虚俸,无所事事。以俸给言之,则勒乾比于知县,为多以事权定之,则知县比勒乾为大也。然其所以不惜縻费,而多设此等冗官者,乃沿用巫人之旧制,而以安插其豪长,免生逆谋,实出自不得已而,今日亦渐为裁汰焉。既汰巴地则以勒乾兼之之类是也。[16]

从单氏所记录的资料,可知荷人在爪哇所实施的是荷巫双轨官制,根据其具体内容,可明晰职官体系如下列两表。

表1 巫来由官设置

从荷兰人官职的设置,可知荷人总管地方司法管理、治安管理、财赋管理、军事管理,主权意识明确而管理措施实施有效。官职的设置完全为荷兰人的财富积累而服务。

从表1可看出,对于爪哇的两位苏丹给予厚俸,使其安于现状。而对地方官员,则仅给予与荷兰人县丞一级的俸养。正如荷兰政府于1833年10月25日发布的告示中第三条款所言的那样:

表2 荷兰官设置

被任命为我们的代表的首领和朋胡鲁,将领到政府的薪金。他们将不会被授予很大的权力,而只是作为我们的代言人和向我们提供有助于你们进步的各种情报。[17]

这样,一方面从俸给上将苏丹与地方官员拉开了距离,另一方面地方官员俸金由荷兰人给予,如是便有效割裂了苏丹与地方官之间的交错关系,使地方官员只为荷兰人效劳,形成了荷兰人统治的官僚基础。换句话说,即割裂了苏丹与属民的关系,而构建了以东印度公司为核心的所谓“中央”与地方的关系。

以之为鉴,单氏对治藏之职官设置,亦针对司法、治安、财赋等的管理而拟定了职官系统:

今吾治藏亦可效之,分为华官藏官,驻藏大臣之下分设财政、军政、民政三司,各司长官秩为内省之藩臬分科,治事提督一员,操练军士更立高等审判院,以司高等之裁判,分全藏为若干府,府设知府一员,裁判官一员,警察官一员,每府分为若干县,县设知县一员,县丞若干员,于东南北各要隘各设税务官一员,以掌管税务,凡货物之出口,只抽税一次。内地所有通过税盖行停免,若防守官则择要设置,然每府亦须置兵三四百名,以资镇摄。他如开垦局、矿产局、牧畜场、山林局,皆须择地开设,而皆以华官为之。其藏官则于达赖班禅特与巨俸,而收其权。其他自堪布以下之种种旧日藏官,皆沿用之,而优其俸廪,不与事权,如此则三年之后,藏地不尽内属者未之有也。[18]

这种职官设置与荷兰人的设置几乎相当,形成汉藏双轨职官制度,以便将主权与地方管理权进行分割,实现中央政府对地方的有效控制,这种学习对加强驻藏大臣的管理效率与有效性的意图是显而易见的。而真正将西藏地方职官体系纳入驻藏大臣的麾下,似乎并未真正形成过,因此,驻藏大臣未能有效将达赖喇嘛与地方管理分裂,则中央政府与西藏地方政府之间的中央与地方关系中的矛盾未能肃清。

三、财政管理新形式的海外经验

在财政管理方面,驻藏大臣除了仰赖中央政府的拨款与物资的调拨之外,目前所能见到的仅有将库存银两提出“发商生息”一项。

第一档案馆藏军事处道光九年(1829)六月十七日录副奏折《惠显等奏请将藏兵口粮余存银两提出一万两发商生息折》即提到,乾隆五十七年(1789)查抄沙玛尔巴的资产合计六万四千余两,这笔款被乾隆恩赐给达赖喇嘛作为番弁番兵口粮之费。惠显即请求将“此积存银提出一万两发交番商,照唐古特向例按二分生息,毎年可得息银二千两,作为新增生息。”[19]这则规章于道光九年七月二十三日已经朱批,但原件未录。但依《宣宗实录》,此事定得到了道光帝的同意,故有道光九年(1829)七月二十三日“谕内阁藏兵口粮余存银两著准提出一万两发商生息并将此项息银及有无动拨之处造册报部”的记录。[20]

从奏折与《宣宗实录》的记载,可知当时以官府库存生息之法并未形成常制,也就是说中央政府的经济支持依然是治藏的主要经济来源,而开源之法虽有出现,但与治藏花销相比,显然如上引奏折撰写者惠显所言:“伏查此项积存银两,若仅照常存贮,自是积年加增,设遇因公动用,未勉即形短绌。”[21]当时政府开源办法并不多,这与西藏地方治理的特殊性不无关系,更重要的,当是思路未得到启发性指引。

荷兰殖民当局在爪哇扩大剥削来源,在各地征收关卡税,课税项目计有34种。[22]单氏是否都了解,无从得知,但单氏在其条陈中涉及了地税(含屋地、园地、池塘、山场等)、屋税(即房捐)、烟酒税、册捐(契据注录、民间建造及营业注册)、印花税、印楮捐、香烛宝帛税、典当事业、邮便电信事业等等多项税收条目,这些无疑都是单氏在海外经历的,故能够将之介绍进来。其中,特别以印花税与典当业的引入,尤其参考了海外经验。

(一)对印花税的推崇

其中的印花税,单氏考其源,并推荐用于藏区。“印花税始于荷兰,近则风行各国,占岁入中最要之部份,竟至有岁获二三千万者。此虽为彼国之物力富厚,交易广大,然亦可见印花税之可行矣。现度支部亦拟章仿行。但过于繁密,难奏巨效。藏诚行之,岁获二三十万两或亦不难。”[23]

印花税于1624年诞生于荷兰,1854年奥地利最先印制发售类似邮票的印花税票,并很快在欧美各国竞相使用。[24]中国最早提出印花税是光绪十五年(1889),时任总理海军事务大臣奕劻奏请清政府开办用某种图案表示完税的税收制度。可能由于翻译原因所至,将其称为印花税。之后,陈壁、伍廷芳分别于1896年和1899年再次提出征收印花税,并了解了多国税收章程。直到1903年,清政府才下决心正式办理,却立即遭到各省反对而被迫放弃。1904年军机大臣奕劻、1907年度支部因禁止鸦片又请清政府开办税收业务并拟就《印花税规则》及《办事章税》,此次终获批准,再次决定1908年先由直隶试办,但又遭商民反对,拖至1911年辛亥革命至清灭亡,清政府始终没能实现征收印花税之事。

从印花税在中国的早期发展史可以看出,单氏提出引进印花税一项时,正值晚清奕劻之提议在国内遭阻之际,是故,单氏特别对印花税在荷兰征缴的具体情形加以描述,以明确此税制的可行性。单氏的现身说法,未知是否对陈壁、伍廷芳对征收印花税的再次提出发挥作用,但表明当时以西学中用为已任的有识之士的队伍并不是过于单薄的。

(二)强调典当业的作用

清代川藏治理中,历任驻藏大臣治藏都以处理西藏地方政局稳定为主要谋略方向,如最早福康安于乾隆五十八年(1793)奏订《钦定藏内善后章程》二十九条,琦善任驻藏大臣后,改陈二十八条,主要是以提振驻藏大臣的地位,使之与达赖、班禅平等,将西藏涉外事宜归由驻藏大臣掌管,以及削弱代办(摄政)的权力等,即以放弃对商上收支的审核权来加强。[25]到联豫时期,亦开始注重实业之开办,如创办西藏印书局、引导并推动西藏织造业、“集股开采”矿山等。[26]但单氏的眼界显然要远远超出当时受传统中原政治文化影响的治藏高官们。

单氏在爪哇期间,发现典当业不仅在多国有发展,且具有相当的收入:“谨按各国属地莫不有典当事业,或归商或设(归)官营业。现据爪哇,只于典当事业项下,已岁有余利六七百万矣。”他还估算出,“藏而行之,岁二三十万可必得也。”[27]

单氏所提出的若干具体的征税模式,相比当时边疆实业开发较为先进的川康地区,亦不逊色,反而更见视野之广。

(三)饬修道路之法

道路的修筑,其实为历任驻藏大臣所重视,甚至治川之政府要员鹿传霖亦在其图藏策略中加大了道路的权重。然道路的修筑,并非简单轻松的工程,需要消耗大量人力物力,仅其所要求的物质基础,就困扰中央政府至甚。

单氏在爪哇时,亦关注到荷兰人开辟爪哇所形成的全岛道路交通,从中找到了破解西藏道路修筑难题的方法:

今日西藏宜首先兴设马路,一以为今日交通之便利,一以为后日铁道之基础,而其宽阔之制,则宜区为府县二种,由府至府之道则宜宽至五丈,由县至县则宜宽至三丈。若其开道,经费则查当年荷兰开辟爪哇之时,全岛道路皆以民力开启,而官为督责,即今日保养道路,亦归之民,人每于道路,责以地方自治也。诚必如此,乃可以节省官费,而道路大通以后,民人受其利益亦不尟少。

今吾于藏,宜仿行之划为定制,道作片段,每段或一丈,或二丈,或以一人而授以一段,或以一家而授以一段,贫民只授以一段,富者则授以多段,即责其就近之乡民为之,而以藏官督率之。若在山野不近人烟之处,或发囚徙或雇民工以治之,务使全藏无地不通之道路,即无地不及之政令矣。[28]

荷人在爪哇的道路修筑是一成功案例,但方法虽好,借鉴意义较高,怎奈晚清政府的社会控制能力已经病入膏肓,无力进行大规模的道路基础建设。

(四)修筑铁路的政府资助及其价值置换思想的萌芽

铁路的修筑是成本较高而效益较好的项目,是故“盖西藏铁路之不可缓,尽人皆知。而藏力则必不能自办,官力则顾内省之不睱,更何能及西藏,故其所望者惟有商力。”[29]对于高额投入,既然不能由政府单方面完成,则吸引民商是绕不过去的坎。单氏提出了自己的建议:

窃谓宜定某地至某地,有能集资若干筑造铁路者,道成之后,官府必年与以补助金若干,而限其资本不可太多,太多则难集,限其路线不可太长,太长则难成。大约资本则不过百数十万,线路亦不过百数十里,可以分作无数股,可以分作无数公司,铁道所经之地,其地税永远捐免,公司内事全由商办官任保护,不准干涉。[30]

这种融入民商资本,按投入形成股份,并以地税作为偿还金,是一种简单的信贷关系。尽管此法未为驻藏大臣所采纳,但其价值置换的投资思想,对于当时苦于治藏财源乏术的清政府来说,是一笔有价值的智慧资源。当然,投资与信贷体系的建立并不会一帆风顺,即使是在荷兰人殖民爪哇期间,亦未能形成完整的信用借贷与投资关系体系。[31]

四、兴教育的新模式

“教育最重者,乃所以维系人心。”这是单氏对推行教育治藏的根本指导原则。而在治藏举措中,重点提出教育价值与作用的,目前唯单氏之外,尚未见他人有此提法,因此,单氏的治藏思想,是一个完整的体系,其价值值得评估与考量。

(一)重国语教育与“爱国之心”的关系

1830年荷兰统治者开始实行所谓“耕种制”(荷兰语cultuurstelsel en cultuurprocenten)的变相奴役制度,导致了大范围的饥荒和贫困。1901年,荷兰国会通过伦理政策(Etnisch beleid),客观上使一部分爪哇人接触到荷兰式教育,在这些人中,出现了很多杰出的印尼民族主义者,并且在二战后的印尼独立运动中起到了重要作用。

古代爪哇语深受梵语的影响。伊斯兰教传入印度尼西亚之后,开始使用阿拉伯字母。荷兰人侵占印度尼西亚后,改用拉丁字母。单氏对此也深有感触,他不仅观察荷兰人的文化措施,而且还深入体察先期下南洋的华人在当地的融合过程中所面临的文化问题与融合现象。

仆在爪哇办学数年,深见夫国文之与爱国心大有关系。往往见有同是一人,当其初学习外文之时,则彼之所崇拜者,只为外国,及其后学习国文,则其所崇拜者又转为本国矣,前后如出两人。就而问之彼亦不自知其何故。而于无形之中,自生其爱国之心。此所以南洋华侨数百万,而爱国之诚独推爪岛,亦以其有国文学堂之故也。[32]

单氏关于国文教育与爱国心之关系的论点,从今天的教育理念而言,仍具有先进性。对于“趋重国语”的具体途径,则可依华人在爪哇的方式:

盖国语者,可以使其同化于我,日后与华人杂处,则言语自通,情好自密,而不致生反侧之念。试观爪学,亦既见其验矣。当五年前学堂未设之时,华侨土生莫不仇视新客(双行小注:即来自中国者,名曰新客),其言语不通故也。及学堂既设之后,特设国语一科,于是土生之通国语者甚多,而仇视新客者亦大减,此实莫大之妙用也。[33]

语言相通可拉近彼此距离,这一点不惟在海外表现突出,在今天不同民族间的交往亦复如此,毋庸赘言。

(二)克服双语教育瓶颈的具体措施

针对教育过程中最为难的语言问题,即在今天仍然为一较难克服的双语问题,单氏从荷兰人那里也得到了启发,即首先要慎选教员,其次要循序渐进地培养出双语教员。单氏所言如下:

教员宜慎选也。教科书之有关于教育固矣,而教员所关亦属不鲜。慎选之法只求其通晓学务,纵使不通各种科学,亦属无碍,而又虑教员之不悉藏语,难于设教也,则宜仿爪学之例,每堂各设翻译员(双行小注:爪哇通行巫语,各堂讲解国文,皆以巫语也)。以藏人之通中文、华人之通藏语者为之,久则教员自能通藏中语言,不必更设翻译,亦不必更设所谓藏文学堂,日久而功缓矣。[34]

对于语言问题的解决,单氏提出的办法是符合教育发展中“教学相长”的教育规律的,这一点比起快速培训等务虚的方式,无疑更有实效性,对今天的语言学习都有着重要的借鉴意义。

在西藏广泛实施近代化教育的是清代最后一位驻藏大臣联豫,他提出“今拟逐事振兴,非先通文字,明其义理,去其捍格不可。而欲先通文字,非设立学堂以诱化之不可。”[35]自光绪三十三年(1907)到1909年,联豫在前后藏三十九族等地共建初级小学堂16所,教育“不征学费”,除学习汉藏文,还开设数学、天文、地理等课程。此举是否曾受到单氏陈奏的影响,不得而知。

无独有偶,光绪三十三年(1907)至宣统三年(1911),赵尔丰川边兴学,五年间兴办学堂200余所,“巴塘一隅男女学生等,先学藏语,继学汉文,甫经三年,初等小学堂男女生竟能作数百言文字,余皆能演试白话,解释字义。尤可嘉者,八、九龄学生,见人皆彬彬有礼。问以义务,皆知以忠君爱国为主。女生更自高位置,以礼自持,不轻与人言笑。”[36]此间汉藏双语如何实现教学相长不得而知,但这些兴学举措,却与单氏的设计不谋而合,实属历史发展之必然。

五、单氏可谓晚清中国见识卓著的代表之一

尽管单氏身体力行,观摩并学习荷兰人治理爪哇的经验,并对华人在海外的文化传承方式进行了很有价值的分析,但他仍提出要广泛取经,“宜派遣专员,前赴印度、台湾、安国、爪哇各地,调查各国所以统治属地之政策,从而取长补短,实为借镜择其善者,以行分别首次,以统筹全局。”[37]这体现出单氏有学识与积极的学习精神,正是由于他的这些优点,其治藏的方略才能从全局的宏观与实践的微观形成整体的架构,并形成具体实践的指导意见。

单毓年的施政方略,有许多与张荫棠当年提出的十九条与二十四条指归近似,但单氏较张氏的政策,更多地在于考虑措施的可行性及实施途径问题。突破传统政治思维,以经济建设为基础,以硬实力来强化政治施政能力。这较之驻藏大臣一惯依赖中央政府的单方面支持,以及从吏制内部开刀,显然可操作性更强。这一点,从之前的鹿传霖治川图藏中各种方略的实施效果[38],还是联豫对张荫棠方略的具体实施,都未能取得良好成果来看,最为缺乏的,就在于经费与士兵的来源等。

单氏的条陈中,所思考的内容之全面,所考量的问题之深入,所论证的条目之具体,都超出了历任治川藏者所提出的指针。如光绪三十三年(1907)九月,“尔丰会锡良暨云贵总督丁振铎奏陈改流设官、练兵、招垦、开矿、修路、通商、兴学诸端,廷议准拨开边费银百万两。”[39]四川总督会同锡良暨云贵总督丁根铎陈奏“屯垦、练兵、设官、兴学、通商、开矿六事”[40]。再如,清朝最后一任驻藏大臣联豫[41]所实施的由张荫棠提出的“治藏刍议十九条”和“善后事宜二十四条”等,凡此种种,从宏观方略上多有传统政治思想的继承与发展,而在实施的实践策略上,则显得相对乏术。兴军也好,教育也好,都需要大量的投入,而经费来源,历代治川藏大臣,除了伸手向中央政府提出经费划拨外,办法相对枯竭。他们的新政之“新”,并没有突破旧有的政治思维的窠臼。虽然其中亦不乏矿业、交通等实业,但都实施乏术。

有清一代历朝治藏方略中,惟单氏的条陈着眼于从资金入手,以求解决根本问题,着眼于将西方的办法拿来作为借鉴,给当时处于穷途末路的治藏方略带来一线生机。尽管因为清王朝没落而未能带来转机,但仍不失为中国人放眼世界、西学中用的颇有价值之思考。中国文人爱国理国之紧迫感,与西方管理的成熟性,共同形成了单氏的理论及其基础,无疑对后来治藏方略的策划有着重要的构建意义。

[1]泰州市地方志编纂委员会.泰州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998:849-850.

[2][5][7][8][9][11][13][14][15][16][18][23][27][28][29][30][32][33][34][37](清)单毓年.上驻藏大臣治藏条陈[M].西藏小识(卷四),手抄本,光绪三十四年(1908):1-2,2,3,3,4,6,6-7,9,9-10,10-11,11-12,14,15,23,18,18,20,21-22,20,24.

[3]单毓年.西藏小识[G]//中国西藏及甘清川滇藏区方志汇编(第3册).北京:北京学苑出版社,2003.

[4]馨庵.《有泰驻藏日记》摘抄[J].中国藏学,1988(3):19.

[6]村上直次郎.巴达维亚城日记(第一册)[M].郭辉中,译.王诗琅,王世庆,校订.台北:台湾省文献委员会印行,1989:3.

[10][41]黄维忠.清季筹藏新政评述[J].中国藏学,1995(1):25.

[12][19]中国藏学研究中心,中国第一历史档案馆,中国第二历史档案馆,西藏自治区档案馆,四川省档案馆.元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编(第5册)[G].北京:中国藏学出版社,1994:2225,2238-2239.

[17]周南京,梁英明.近代亚洲史料选辑[M].北京:商务印书馆,1985:25.

[20][21](清)宣宗实录(卷一五八·道光九年七月二十三日条)[M].北京:中华书局,1986:441,441.

[22]梁志明.殖民主义史——东南亚卷[M].北京:北京大学出版社,1999:175.

[24]王坚.印花税的历史变迁与百年风云[N].财会信报,2009-10-19.

[25]邓锐龄.关于琦善在驻藏大臣任上改定藏事章程问题[J].民族研究,1985(4):23.

[26]许广智.联豫在西藏推行近代化改革的历史作用及评价[J].西藏研究,1995(1):54.

[31]T.S.Raffles,The History of Java[J].Second Edition,Vol.2,London 1830:116.

[35]吴丰培.联豫驻藏奏稿[M].拉萨:西藏人民出版社,1979.

[36]四川省民族研究所《清未川滇边务档案史料》编辑组.关外学务办有成效请添拔经费以便推广折[M]//清末川滇边务档案史料.北京:中华书局,1989:841.

[38]朱悦梅.鹿传霖保川图藏举措考析[J].西藏研究,2012(6): 16-28.

[39](清)柯劭忞,等.清史稿(卷四六九·赵尔丰传)[M].北京:中华书局,1977.

[40](清)吴丰培.赵尔丰川边奏牍[M].成都:四川民族出版社,1984.

On the Shan Yu-nian’s Governance Idea of Tibet by in the Reign of Emperor Guangxu

ZHU Yue-mei

(School of the History and Culture,Northwest University for Nationalities,Lanzhou,Gansu 730030)

In the early 20th century,the interference of Britain and Russia resulted in a complex political situation in Tibet,so the late Qing government had to implement the New Deal in Tibet.Shan Yu-nian,a scholar,who has lived in Java for many years and was familiar with the control measures of Dutch to Java,suggested some strategies of administrating Tibetan affairs to the minister stationed in Tibet.The strategies concerned many aspects like the sovereignty of Tibet,the training of Tibetan army,the military expenditure of Tibet,the establishment of a two-leveled administration system,Han and Tibetan official ranking system,tax collection,transportation,the education of Mandarin,etc.Shan Yu-nian referred to the Dutch experience,stressed the sovereignty,armaments,economic development and education.His suggestion and proposal,on one hand,reflects the success and failure of the measures which the government applied in governing Tibet in the late Qing Dynasty,on the other hand,reflects the contribution of modern Chinese scholars in national construction.

Shan Yu-nian;Tibet;Governing Tibet Strategies;local administration;financial management;Mandarin education

10.16249/j.cnki.1005-5738.2016.03.005

D691

A

1005-5738(2016)03-029-010

2016-08-16

2009年度国家社会科学基金项目“吐蕃王朝职官管理制度研究”阶段性成果,项目号:09BZS039

朱悦梅,女,汉族,上海人,西北民族大学历史文化学院教授,四川大学博士生导师,博士,主要研究方向为藏族史与青藏高原及周边地区历史地理。

[责任编辑:拉巴次仁]