中国对“一带一路”沿线国家直接投资影响因素研究

王 动

(河南工学院,河南 新乡 453003)

中国对“一带一路”沿线国家直接投资影响因素研究

王动

(河南工学院,河南 新乡 453003)

在国家积极推动建设“一带一路”的背景下,文章利用2003—2013年中国对“一带一路”沿线45个国家的直接投资数据实证考察了中国对“一带一路”沿线国家直接投资的影响因素。结果发现,东道国与中国的地理距离和东道国基础设施完善程度均与中国对外直接投资呈负相关关系;东道国的自然资源禀赋对中国对外直接投资有着显著积极的影响;中国企业倾向于对自然资源丰富且制度环境较好的东道国进行投资。同时发现亚洲国家的自然资源禀赋和技术禀赋分别对中国对外直接投资产生显著的积极和消极影响,而欧洲国家的自然资源禀赋及技术禀赋没有对中国对外直接投资产生显著影响。

对外直接投资;“一带一路”;影响因素

“一带一路”沿线涉及60多个国家,涵盖30多亿人口,GDP规模接近13万亿美元,市场潜力巨大,自然资源丰富,与中国经济存在着较强的互补性,为中国企业开展直接投资和工程承包业务提供了契机。商务部统计数据显示,2015年前三季度中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资,投资额合计120.3亿美元,同比增长66.2%。随着中国对“一带一路”沿线国家投资的增长,有关中国对“一带一路”沿线国家投资的研究也逐渐增多。已有的研究加深了我们有关中国对“一带一路”沿线国家投资问题的认识,但已有的研究均是从定性的角度进行的研究,并未揭示中国对“一带一路”沿线国家投资的影响因素。然而探明中国对“一带一路”沿线国家投资的影响因素是企业做出投资决策及政府制定有效促进中国对“一带一路”沿线国家投资政策的关键前提。本文利用2003—2013年中国对“一带一路”沿线45个国家的直接投资存量数据来实证考察中国对“一带一路”沿线国家投资的影响因素。

1 中国对“一带一路”沿线国家投资的特征与研究假设

自2003年起,中国对“一带一路”沿线国家的投资进入了快速增长时期。2003—2014年,中国对“一带一路”沿线国家的年度直接投资额由2亿美元增至136.6亿美元,年均增长46.8%,远高于同期中国对外直接投资37.5%的增长率,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量也由134亿美元增至924.6亿美元,增长6.9倍。同时,中国对“一带一路”沿线国家投资的流量和存量占中国对直接投资的流量和存量的比重也分别由2003年的7.1%和4.04%攀升到2014年的11.09%和10.48%[1]。

中国对“一带一路”沿线国家直接投资空间分布特征是空间分布高度集中。从区域来看,中国对“一带一路”沿线国家的投资主要集中在东南亚地区。截至2014年底,中国对“一带一路”沿线国家的投资存量规模已达924.6亿美元,其中,中国对东南亚的投资规模最大,达476.48亿美元,所占比重达51.53%;中国对中东欧地区的投资规模最小,仅有16.97亿美元,所占比重不足2%。从国家来看,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资主要集中在新加坡、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚、缅甸、蒙古等国家(见表1)。截至2014年底中国对“一带一路”沿线国家的投资存量达10亿美元以上的国家有16个(见表2),这些国家吸引的中国对外直接投资占中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量总额的比重达88.43%。

表1 2014年中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量的区域分布单位:亿美元

表2 2014年度中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量达到10亿美元以上的国家单位:亿美元

从总体上看,中国对“一带一路”沿线国家的投资处于快速上升的趋势。在“一带一路”沿线国家中,中国重点投资的国家具有以下特点:(1)自然资源比较丰富,中国重点投资的国家中除新加坡外均是自然资源比较丰富的国家。(2)基础设施比较落后,中国重点投资的国家中大多基础设施较为落后,比如柬埔寨、巴基斯坦等。(3)地理距离与中国较近,比如东南亚、中亚、南亚、东北亚等地区吸引的中国对外直接投资较多,而距离中国较远的中东欧地区吸引的中国对外直接投资较少。(4)制度环境质量较差,中国重点投资的国家中大多数国家的制度环境质量较差,比如柬埔寨、伊拉克、巴基斯坦等。

根据中国对“一带一路”沿线国家投资的特征,本文做出以下假设[2]:

假设1:中国与重点投资国家(以下简称东道国)的地理距离与中国对东道国的投资规模呈反比。

假设2:东道国的自然资源禀赋对中国东道国的直接投资有着积极的影响。

假设3:东道国的基础设施完善程度与中国对东道国的投资规模呈负相关关系。

假设4:中国倾向于对制度环境质量较差的国家进行投资,尤其是自然资源丰富的国家。

2 模型构建与变量说明

2.1模型构建

基于上文的研究假设和前人的研究成果,本文构建如下计量模型来实证考察中国对“一带一路”沿线国家投资的影响因素:

其中,OFDIit表示在t年中国对东道国i的直接投资;DISTi表示中国与东道国i的地理距离;NRit表示在t年东道国i的自然资源禀赋状况;INFit表示在t年东道国i的基础设施状况;INSTit表示在t年东道国i的制度质量状况;NRit*INSTit表示自然资源禀赋与制度环境的交叉项,以检验东道国的制度环境与自然资源的交互作用对中国对外直接投资的影响;Controlit表示控制变量;β0为常数项;β1、β2、β3、β4、β5、θ表示待估参数;εit 表示误差项。

2.2变量选取

2.2.1被解释变量

本文采用中国对外直接投资的存量数据作为被解释变量。尽管目前反映中国对外直接投资的统计数据有流量和存量两种,但中国对“一带一路”沿线一些国家的投资流量数据存在大量的缺失现象,如果采用流量数据作为被解释变量可能产生较大的误差,因此本文借鉴Desbords[3]和Vicard(2007)等人的作法采用存量数据作为被解释变量。

2.2.2关键解释变量

为了验证本文提出的假设,本文重点关注中国与东道国的地理距离、东道国的自然资源禀赋、东道国的基础设施、东道国的制度环境等因素对中国对“一带一路”沿线国家直接投资的影响。

(1)中国与东道国的地理距离。本文选取北京与东道国首都的距离作为中国与东道国地理距离的代理变量。

(2)东道国的自然资源禀赋。本文选取东道国出口燃料、金属、矿石产品﹝燃料包含SITC section3(mineral fuels);金属和矿石主要包含 SITC divisions 27,28 and 68(nonferrous metals)﹞占东道国商品出口总额的份额来衡量东道国自然资源禀赋丰富程度。

(3)东道国的基础设施。本文采用人均耗电量来衡量东道国基础设施的完善程度。

(4)东道国的制度环境。本文借鉴Mina(2009)[4]的作法选择世界银行发布的全球治理指标中的法治状况作为东道国制度环境的代理变量,其取值范围为-2.5~2.5,数值越大表示制度环境越好。

2.2.3控制变量

为了提高模型的准确性和更好的揭示关键变量对中国对“一带一路”沿线国家投资的影响,本文在借鉴Chakrabarti(2001)[5]等人研究成果的基础上,还选择了东道国的市场规模、东道国的劳动力成本、东道国的技术禀赋、东道国的外资政策、东道国的宏观经济稳定性、双边贸易、双边汇率等被认为对对外直接投资企业选择投资目的地有重要影响的变量作为控制变量。

(1)东道国的市场规模。在其他条件相同或不变的条件下,企业倾向于对市场规模较大国家(地区)进行投资建厂。因为运输成本和企业规模效应的客观存在,企业在市场规模较大的国家(地区)进行投资以便于企业获得规模效益和靠近较大消费市场带来的利益(Markusen, 2002)[6],即东道国的市场规模对FDI有着积极的影响。所以本文预期东道国的市场规模与中国对外直接投资呈正相关关系。本文用东道国的实际GDP(用2005年不变美元价格来统计,单位为10亿美元)作为东道国市场规模变量的代理变量。

(3)东道国的技术禀赋。技术优势既是跨国企业实施海外投资的重要条件,同时获取技术、专利等战略资产也是企业实施海外投资的主要目的(Chen 和 Chen,1998)[7]。“一带一路”沿线既有技术竞争力比中国强新加坡、捷克等国,又有技术竞争力比中国落后的尼泊尔、柬埔寨等国,因此中国对“一带一路”沿线国家的投资既有获取技术竞争优势的可能,也有利用技术竞争优势的可能。所以东道国的技术禀赋对中国对外直接投资的影响不确定,以待实证检验。本文采用东道国申请的专利、商标的数量作为东道国技术禀赋的代理变量。

(4)东道国的外资政策。持续的投资自由化和投资促进政策不仅有利于降低外资企业的经营成本,而且还有助于商品和生产要素的自由流动。因此本文预测东道国的外资政策与中国对外直接投资呈正相关关系。本文借鉴Zhang 和 Daly(2011)[8]等人的做法采用东道国吸引FDI的存量占东道国GDP的比重作为东道国外资政策的代理变量。

(5)东道国宏观经济稳定性。稳定的宏观经济是企业正常运转的必要条件。因此本文预期东道国的宏观经济稳定性与中国对外直接投资呈正相关关系。本文采用按东道国GDP隐含价格平减指数年增长率衡量的通货膨胀作为东道国宏观经济稳定性的代理变量。

(6)双边贸易。东道国的法律法规、居民消费习惯、文化风俗等因素导致FDI“外来劣势”的主要因素。而双边贸易是搜集有关东道国的法律法规、居民消费习惯、文化风俗等的信息的重要渠道。因此本文预期中国与东道国的双边贸易与中国对外直接投资呈正相关关系。本文用中国与东道国的双边贸易总额作为双边贸易的代理变量。

(7)双边汇率。汇率主要通过两个渠道影响跨国企业的对外投资,一是投资国货币升值将导致投资国企业财富的增加,为企业海外投资提供了基础条件。二是汇率的变化改变了企业海外投资的成本。投资国货币升值(东道国货币贬值),降低了投资国企业购买东道国资产的购置成本。因而本文预期人民币与东道国货币的双边汇率对中国对外直接投资有着积极的影响。本文采用人民币与东道国货币的实际汇率作为中国与“一带一路”沿线国家双边汇率的代理变量。

2.3数据说明

2.3.1数据来源

要想研究太极文化与我国舞蹈文化的关系,首先要明白太极文化与我国舞蹈文化所包含的内涵与发展历程,这样才能为研究太极文化对我国舞蹈文化各方面的影响奠定良好的基础。

中国对外直接投资存量来源于《2003—2013年中国对外直接投资统计公报》;地理距离数据来源于CEPII数据库;法治状况数据来源于世界银行的全球治理指标数据库、双边汇率及东道国FDI存量数据来源于UNCTAD数据库;双边贸易额来源于国家统计局;其他数据均来源于世界发展指标数据库。

2.3.2样本选择

尽管截至2013年底中国已经在“一带一路”沿线的60多个国家开展投资活动,然而考虑到其他数据的可得性和连续性,本文选择其中的45个样本国家,其中包括28个亚洲国家(蒙古、柬埔寨、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、文莱、新加坡、印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、伊朗、沙特、阿联酋、也门、阿曼、黎巴嫩、巴林、约旦、以色列、科威特、卡塔尔、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其),16个欧洲国家(阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、保加利亚、白俄罗斯、波黑、克罗地亚、捷克、格鲁吉亚、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、乌克兰),1个非洲国家(埃及)。所选择的样本国家在2003—2013年吸收的中国对外直接投资占中国对“一带一路”沿线国家投资总量的份额接近90%,因此本文选择的样本具有较好的代表性。

2.3.3数据处理

本文对除法治状况外的其他数据采用取自然对数的方法进行处理,以降低数据异方差的影响。由于OFDI(对外投资存量)、通货膨胀、商标和专利的数量等数据存在为0或负值情形,取对数会丢失数据,这将可能产生选择偏误问题。为了得到比较准确的结果,本文借鉴Eichengreen[9]和 Irwin (1995)等对FDI数据存在负值或0时的数据转换的方法对OFDI、通货膨胀和专利、商标等数据进行处理。其方法如下:

LnFDI=Ln(1+FDI),if FDI ≥0

LnFDI=-Ln(1+|FDI|),if FDI <0

另外,对于个别解释变量存在数据缺失的问题,本文采用线性插值法补齐。

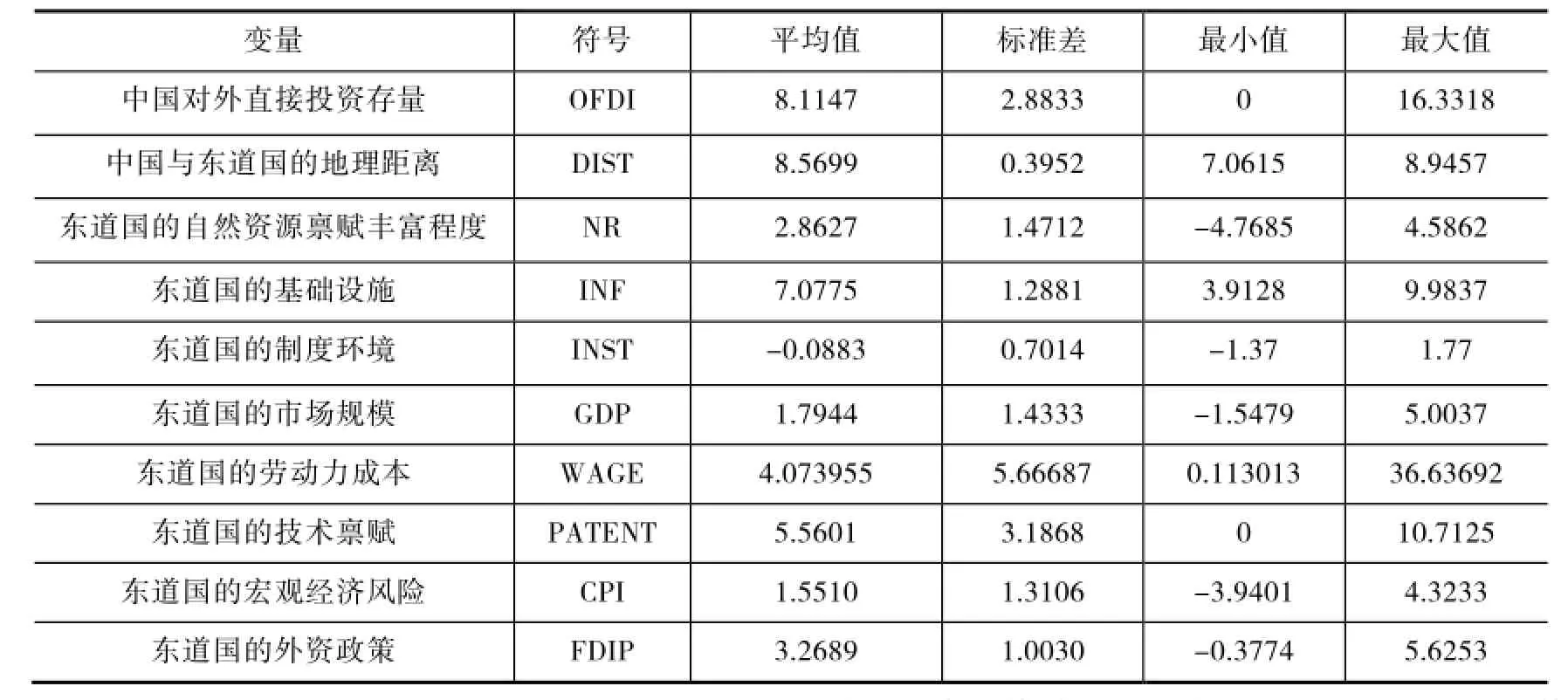

变量的描述性统计见表3。

表3 变量的描述性统计

3 实证检验与讨论

为了避免解释变量之间存在多重共线问题而导致实证检验结果不准确,本文在实证检验前首先采用相关系数矩阵和膨胀方差因子来检验各解释变量间是否存在多重共线性。其中,本文还对变量NR和INST采取去中心化处理,以消除变量相乘产生的多重共线性。结果显示(由于篇幅关系,相关系数矩阵和方差膨胀因子的检验结果就不在此报告,如需要可向作者索取),相关系数均低于0.7,各变量的方差膨胀因子均小于10(VIF越大则说明多重共线问题越严重。但根据一个经验规则是,最大的VIF,即MAX{VIF1……VIFk},不超过10,可以认为不存在多重共线问题)。这表明各解释变量之间不存在严重的多重共线性问题,可以进行实证检验。

本文采用面板固定效应对模型(1)、(2)进行检验,其中估计方法是扩展的White/ Newey估计法。由于中国对“一带一路”国家的投资主要集中在亚洲国家,而对中东欧国家的投资较少,为了寻找导致中国对外直接投资在“一带一路”沿线国家区域分布差异的原因,本文还把整体样本分为亚洲国家样本和欧洲国家样本,进行分组检验。故而本文首先采用整体样本进行检验,然后采取把整体样本分为亚洲国家样本和欧洲国家样本进行分组检验,检验结果见表4。

3.1整体样本检验和分析

本文首先采用整体样本对模型(1)和(2)进行检验,检验结果见表4的第一、二列。变量DIST的系数显著为负,这表明“一带一路”沿线国家与中国的地理距离对中国对“一带一路”沿线国家的投资有着显著消极影响,该结论验证了假设1,即中国对“一带一路”沿线国家的投资与中国与东道国的地理距离呈负相关关系。其可能的解释是:较近的地理距离不仅降低了投资前企业获取东道国市场的信息成本,而且还降低了投资后企业的协调、管理的费用,同时距离中国较近的东南亚、南亚、东北亚等地区还与中国具有相似的文化,这将提高境外投资企业的内部整合效率。所以中国企业倾向于对距离中国较近的国家进行投资。

变量NR的系数显著为正,这表明东道国的自然资源禀赋越丰富吸引中国对外直接投资规模就越大。该结论与假设2相一致,即东道国的自然资源禀赋对中国东道国的直接投资有着显著的积极影响。其可能的解释是:国内自然资源不足已成为影响中国经济稳定发展的瓶颈,而对外直接投资又是获取自然资源的有效途径,同时“一带一路”沿线国家的自然资源丰富,且距离中国较近便于运输。所以中国倾向于对“一带一路”沿线自然资源丰富的国家进行投资。

变量INF的系数为负值,且通过了显著性检验。这说明中国对外直接投资与东道国的基础设施完善程度呈负相关关系,也即中国倾向于对基础设施不完善的国家进行投资。该结论验证了假设3。其可能的解释是:东道国的基础设施落后给中国的基础设施建设企业提供了良好的投资机会。传统理论认为完善的基础设施有利于东道国吸引外资。但是对于基础设施建设企业来说,东道国基础设施不完善反而给其提供了投资机会。“一带一路”沿线国家的基础设施普遍比较落后,而中国的基础设施建设企业的竞争力又较强。所以中国倾向于对基础设施不完善的国家进行投资。另外,中国基础设施建设企业倾向于对基础设施较为落后的东道国进行投资,也表明国家把基础设施建设作为“一带一路”建设的重要领域是正确的和具有前瞻性的。

变量INST的系数为负,但不显著,变量NR*INST的系数显著为正。这一方面说明东道国制度环境对中国对外直接投资的影响受东道国自然资源禀赋的影响,因而分析东道国的制度环境对中国对外直接投资的影响时,不能忽视制度环境与东道国自然资源的交叉作用对中国对外直接投资的影响,另一方面说明东道国自然资源与东道国制度环境的交互作用对中国对外直接投资有着显著的积极影响,即中国企业倾向于对自然资源丰富且制度环境较好的东道国进行投资。这与假设4的结论不一致。交叉项NR*NST的系数显著为正,而变量INST的系数为负值,看起来这好像是相互矛盾的,然而实际上这恰恰反映了中国企业选择海外投资目的地的复杂性。一方面,中国企业为了获取自然资源而降低了对制度环境的要求;另一方面,为了确保投资的安全,中国企业又尽可能避开东道国的政治风险,以确保投资安全。

变量GDP、WAGE、PATENT、FDIP、TRADE、EXR等均通过了显著性检验,且系数与预期结果一致。这说明东道国的市场规模、劳动力成本、技术禀赋、外资政策、双边贸易、双边汇率均是影响中国对外直接投资的重要因素。PATENT的系数显著为负,这表明中国对“一带一路”沿线国家的投资是在利用中国企业竞争优势,而不是获取竞争优势。变量CPI的系数为负值,但没有通过显著性检验。这表明东道国的宏观经济稳定性不是影响中国对外直接投资的重要因素。

3.2分组样本检验和分析

本文分别对亚洲国家样本(由于埃及紧邻亚洲,且其发展阶段与亚洲相似,因此本文将埃及归入亚洲国家样本)和欧洲国家样本进行检验,以便找到导致中国对“一带一路”沿线的亚洲国家的投资多于对欧洲国家的投资的原因。分组检验结果见表4的第三、四、五、六列。由分组检验结果可得,分组样本检验结果的R2的值均比整体样本检验结果的R2的值大,这表明对整体样本进行分组是合理的。分组检验结果显示,亚洲国家样本的检验结果与整体样本的检验结果相似,欧洲国家样本的检验结果除变量NR、PATENT、NR*INST外其他变量的检验结果也与整体样本的检验结果相似。

变量NR在亚洲国家样本的检验系数显著为正,而在欧洲样本的检验系数为正值,但不显著,其原因是“一带一路”沿线自然资源丰富的国家主要集中在亚洲,而在欧洲国家中除俄罗斯外其他国家均不是自然资源丰富的国家。变量PATENT在亚洲国家样本的检验系数显著为负,而在欧洲样本的检验系数为正值,可能的解释是由于亚洲国家的技术竞争力普遍较中国低,因而中国企业对大部分亚洲国家的投资是在利用技术竞争优势,而中东欧大部分国家的技术竞争力与中国相差不大,所以中东欧国家的技术禀赋没有对中国对外直接投资产生显著影响。由前文分析可知,由于交叉项的系数通过显著性检验的主要原因是受自然资源寻求动机的影响,而中国企业在亚洲国家具有显著的自然资源寻求动机,在欧洲地区没有显著的资源寻求动机,所以变量INST*NR的系数在亚洲国家的样本检验中通过显著性检验,而在欧洲国家的样本检验中没有通过显著性检验。

由以上分析可知,亚洲国家和中东欧国家的自然资源禀赋、技术禀赋的差异是导致中国企业对亚洲国家的投资较多而对中东欧国家的投资较少的主要原因。同时,本文把解释变量滞后一期进行稳健性检验。稳健性检验结果表明,尽管不同的检验方法的结果存在一定的差异,但总体来说,各变量系数的符号及大部分系数的显著性检验并没有发生显著变化,这表明本文的实证检验结果比较稳健。

表4 初始检验结果

4 结论

本文在分析中国对“一带一路”沿线国家直接投资现状的基础上,实证检验了影响中国对“一带一路”沿线国家直接投资的因素,得到以下结论:中国企业倾向于对距离中国较近、基础设施较差、自然资源较为丰富的国家进行投资;整体上看,东道国的制度环境没有对中国对外直接投资产生显著影响,但获取资源型的对外直接投资企业倾向于对制度环境较好且自然资源丰富的东道国进行投资。造成中国对外直接投资主要集中在亚洲的一个可能的原因是中东欧国家的自然资源较少。

(责任编辑 王磊)

[1] 邓新明,许洋.双边投资协定对中国对外直接投资的影响——基于制度环境门槛效应的分析[J].世界经济研究,2015(3).

[2] 蒋冠宏,蒋殿春.中国对外投资的区位选择:基于投资引力模型的面板数据检验[J].世界经济,2012(9).

[3] Desbordes P.,& Vicard V. Foreign direct investment and bilateral investment treaties:an international political perspective[J].Journal of Comparative Economics, 2009,37(3):372-386.

[4] Mina W. External Commitment Mechanisms,Institutions,and FDI in GCC Countrie[J].Journal of International Financinal Markets,2009,19(2):371-386.

[5] Chakrabarti A. The Determinants of Foreign Direct Investment:Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions[J].Kyklos,2001,89-113.

[6] Markusen, J. R., Multinational Firms and the Theory of International Trade, Cambridge[M]. MA:MIT Press ,2002.

[7] Chen H.,& Chen.T. J. Network Linkage and Locaation Choice in Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies,1998,29(3):445-467.

[8] Zhang X. X.,& Kevin D.,The determinants of China's outward foreign direct investme[J].Emerging Markets Review,2011(12):389-398.

[9] Eichengreen B.,& Irwin D.,Trade blocs,currency blocs, and the reorientation of trade in the 1930s[J]. Journal of International Economics,1995(38):1-24.

Study on the Influencing Factors of China’s Outward Foreign Direct Investment in Countries along “One Belt and One Road”

WANG Dong

(Henan Institute of Technology, Xinxiang 453003, China)

Under the background of China Actively promoting to constructe “One Belt and One Road”, basing on the data of China’s OFDI in 45 countries of along “One Belt and One Road” from 2000 to 2009, this paper investigates the determinants of Chinese outward direct investment(OFDI) in countries along “One Belt and One Road”. It is found that Chinese OFDI is negatively correlated with the geographic distance between the host and China and infrastructure; the host countrie’s resource endowment has significant effects on China’s OFDI; China’s OFDI is attracted to countries with a combination of better intitutional environment and rich natural resource endowments. At the same time, through further group testing,we find that natural resource endowments is the major factors that affect China’s OFDI in Asian countries along “One Belt and One Road”, and natural resource endowments is not the major factors that affect China’s OFDI in European countries along “One Belt and One Road”.

outward foreign direct investment; One Belt and One Road; influencing factor

F832.6

A

1008–2093(2016)04–0035–07

2016-04-23

王动(1983―),男,河南新乡人,讲师,硕士,主要从事企业科技进步与绿色营销、区域经济与可持续发展研究。