一类新的电站仿真系统报警机制研究及实现

王继华

(北京四方继保自动化股份有限公司,北京 100085)

一类新的电站仿真系统报警机制研究及实现

王继华

(北京四方继保自动化股份有限公司,北京 100085)

结合电站仿真系统报警机制实时处理、快速查询、高效存储的基本要求,以及近年来提出的预告警、设备模拟发声、页面推送、事故诊断、界面与滚动条报警同步等更高级别需求,依据软总线技术、分布式存储技术、大数据分析技术提出了一种新的基于事件驱动的高效、稳定的报警机制。详细给出了报警机制的数学模型、程序模型、实现结构、细节处理过程。最终给出了结论与展望。

电站仿真系统;报警机制;数学模型

0 引言

在电站仿真系统中,报警系统通过实时获取过程参数的动态信息,经过既定报警逻辑规则判断,实现了机组仿真运行状态监视、事故预警、事件顺序记录等功能[1]。

大量学者[2-5]针对真实分散控制系统的报警机制进行了深入研究,但由于电站仿真系统自身独有的属性,比如:一机多模引发的监控点数据量倍增、回退工况引发的报警数据雪崩式出现、大范围大规模仿真系统运行引发的历史数据规模几何式增长、分布式仿真系统引发的信息网络化共享、学员成绩考核引发的报警库历史数据查询频繁化与复杂化激增等,这些特点使得电站仿真系统的报警机制需要进行单独的研究与探讨。

本文首先介绍了仿真系统从单机模式到互联网模式的发展历程;提出了仿真系统框架结构与报警机制的设计思路;建立了仿真报警机制的数学模型、程序模型,阐述了实现结构与细节描述;最终给出了结论与展望。

1 仿真系统的发展历程

根据仿真系统的物理布局特点及实现方式,电站仿真系统分为无网单机运行仿真、局域网运行仿真、互联网运行仿真。结合传统的依据控制逻辑与电站HMI界面[6]实现方式标准的划分,将其关系展示如表1所示(注:√表示仿真系统于此模式下可运行)。

(1)无网单机运行仿真——不借助其他设备,可于单台PC机上独立运行的仿真系统,常用于个人学习、学者研究。具有小巧灵活方便易实现的特点,但其无法进行合作培训,无法使用具备特殊硬件的仿真系统。

鉴于激励式以及半激励式(最小化DCS)的逻辑需要运行于真实机柜,故上述仿真系统无法单机运行。

(2)局域网运行仿真——在固定的局域网环境下多台操作员站可同时进行操作学习的仿真系统,常用于培训中心、电站仿真机室。具有灵活分组、现场集控室逼真化再现等特点。

此策略是目前使用最为广泛的一种模式,能够运行目前各种类型的仿真系统。

(3)互联网运行仿真——基于互联网环境的仿真系统,用户可以在连接互联网的前提下随时随地进行仿真系统的使用,大大提高了使用率。

此模式下无法使用基于DCS厂家特殊设备的仿真系统。

表1 仿真系统的分类

2 仿真系统及报警机制的结构设计

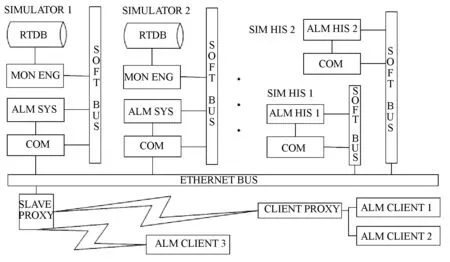

电站仿真系统分为服务器端和客户端,二者通过互联网实现数据连接,其大致布局如图1所示。

图1 仿真系统及报警机制框架

2.1 仿真系统结构

服务器端的代理服务器(SLAVE PROXY)外部与网络直接相连,内部通过以太网总线(ETHERNET BUS)与其它设备进行数据通讯。该设备确保了各客户端的正常连接,同时实现了访问数据的负载均衡。

服务端的网络上同时连接有多套仿真机组 (SIMULATOR)的运行环境、主(备)历史服务器(SIM HIS)以及认证服务器等其它设备。

客户端可以直接连接于互联网,也可以通过代理服务器成组连接于互联网,确保客户可以灵活方便地使用仿真系统。

2.2 报警机制结构

报警机制在该环境下主要包括服务器报警部分(ALM SYS)、历史站报警部分(ALM HIS)、客户端报警部分(ALM CLIENT)。

2.2.1 软总线设计

每一套单独仿真系统内部包含多个运行模块(示意图中仅列出了和报警系统有关的个别模块)。为了保证各个模块高聚合、低耦合地运行,此处借鉴了设备总线数据传输的特点,设计了软总线(SOFT BUS)策略。此方法不仅可以确保连接到软总线上的各个模块都可以准确无冗余地接收到相应数据,同时为各个模块规范了标准的通讯接口,方便了功能的实现。

2.2.2 事件驱动设计

传统的报警系统均采用循环扫描报警监视点的方式来判断是否达到报警标准。随着报警监视点的大规模增加,同时考虑到工况稳定运行的情况下几乎没有报警发生,这种基于时间驱动的循环扫描方式便异常浪费资源。

本文将数据扫描工作转移到数据监视引擎(MON ENG),其将实时数据库(RTDB)的变化消息通过软总线发送给各个模块,同时将报警系统设计为事件驱动,从而确保了报警系统高效率运行。

2.2.3 分布式存储设计

传统的报警历史与仿真系统存储于同一台设备,此布局不利于多机组、大规模、长时间的仿真运行。

本文设计分布式数据存储结构,将其历史信息分散于各个仿真系统与主备历史库中。实现了所有仿真系统的历史数据的统一管理,同时也为多套系统历史信息数据挖掘提供了方便。

3 报警机制的模型设计及实现

结合康托尔集合理论为报警机制建立相应数学模型。

3.1 数学模型

将报警监控点(Point)定义为集合P

式中:pi表示第i个监控数据点的信息;m表示所有监控点的总数。

将报警规则类型(Rule)定义为集合R。

式中:rj表示第j类监控判定规则的信息;n表示所有监控判定规则的总数。

则P×R二元组表示所有报警条目的触发条件,其维度为m×n。

将所有报警条目的触发条件是否生效(Used)的信息定义为生效矩阵Umn如下:

其中1≤i≤m, 1≤j≤n

则P×R·U矩阵中的非零元素表示该系统所有报警条目触发(Trigger)的规则条件,将其中非零元素组成的集合记作T。

仿真系统运行后产生的报警信息条目(Alarm)表示为一个有序多重集合A

式中:ai,j表示第i个监控数据点的第j类判定规则ti,j触发的报警信息。元素ai,j包含了报警点的基本信息、触发时间、复位时间、复位人员、复位与确认标识等。

3.2 程序模型

报警机制的主要处理模型流程如下,见图2所示:

STEP0(事件处理):事件响应系统被调用,从事件消息结构中提取信息。如果是报警确认消息则转入STEP2;如果是变量更新消息则转入STEP1;否则转入END。

STEP1(变量分流):在报警监控点集合P中搜索pi,如果搜索成功则转入STEP3,否则转入END。

STEP2(确认分流):在报警信息条目集合A中搜索ai,j,如果搜索成功则转入STEP6;否则转入END。

STEP3(规则判断):更新pi信息,循环搜索pi所对应的规则判定条件ti,j并执行判定。循环完毕后转入END。循环过程中若ti,j触发了报警,则转入STEP4,若ti,j没有触发报警,则转入STEP5。

STEP4(触发处理):生成报警ai,j。在报警信息条目集合A中搜索未复位的ai,j,若没有搜索成功则将ai,j插入集合A;返回STEP3。

STEP5(复位处理):生成报警ai,j。在报警信息条目集合A中搜索未复位的ai,j,若搜索成功则将搜索到的对象置复位标志;返回STEP3。

STEP6(确认处理):将搜索到的集合元素置确认标志,返回END。

END(结束处理):等待下次事件调用。

图2 程序流程图

3.3 模型实现

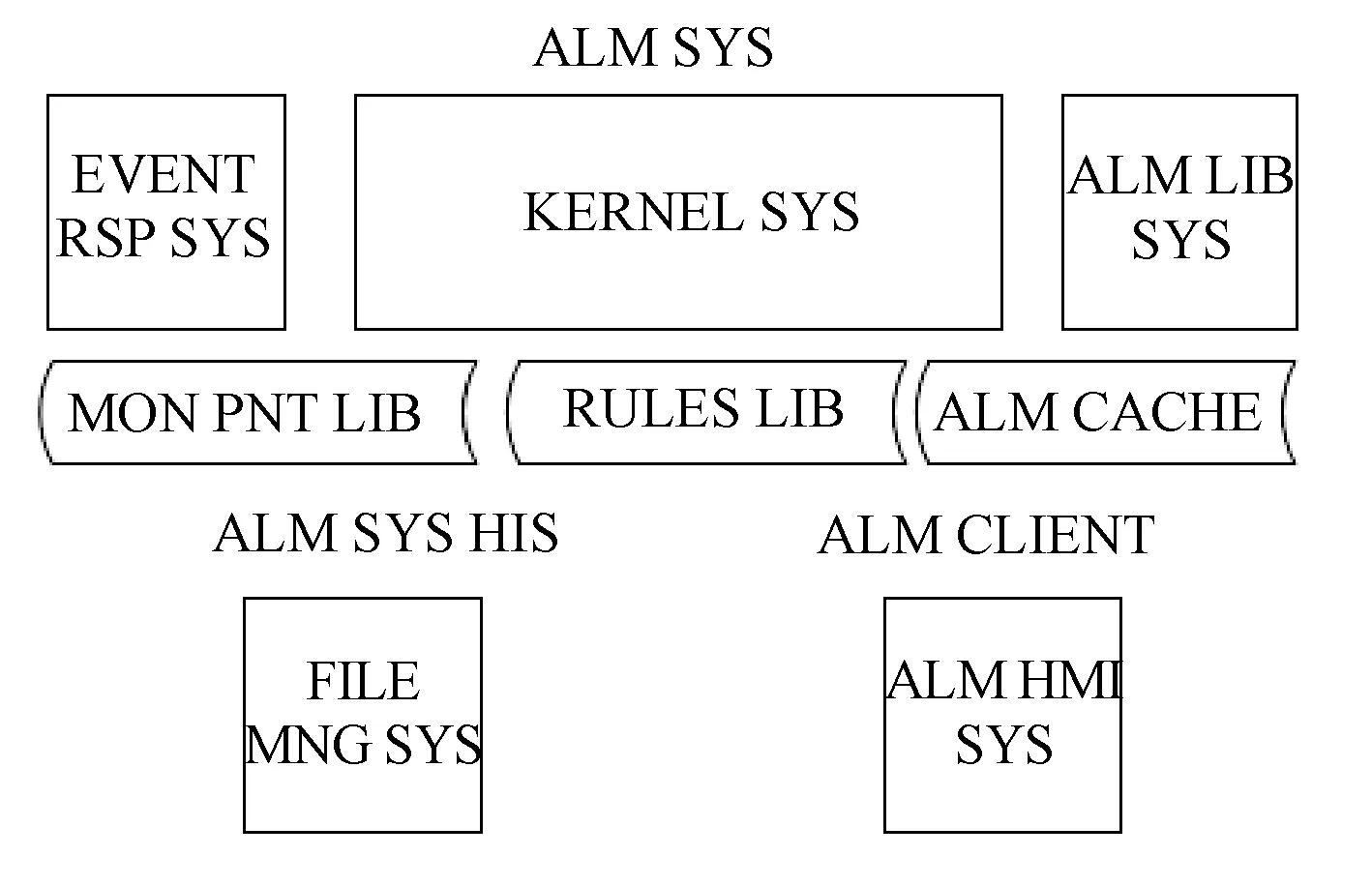

报警机制的实现框架如图3所示。

服务器报警部分为消息处理实现过程,其中主要数据结构包括监视点数据库(MONPNTLIB)、规则数据库(RULESLIB)、报警信息缓存区(ALMCACHE);主要系统包括事件响应系统(EVENTRSPSYS)、规则判定处理系统(KERNELSYS)、报警库管理系统(ALMLIBSYS)。

历史站报警部分(ALMSYSHIS)主要实现了历史文件的管理(FILEMNGSYS);客户端报警部分(ALMCLIENT)实现了报警显示、发声与确认的人机接口(ALMHMISYS)。

其中报警库管理系统实现了报警服务器与历史站报警部分、客户端报警部分的连接。

图3 报警机制的实现框架

3.4 模型实现细节

3.4.1 搜索定位设计

搜索速度是制约报警机制快速响应的关键问题,并且程序模型中几乎每一步骤均涉及到搜索。即使报警监控点与判定规则规模确定,随着大量报警信息的出现,系统的执行时间也将以平方级增长。

本文在三种数据结构:监视点数据库、规则数据库、报警信息缓存区中互相建立完善的指针连接结构。实现了信息直接定位,避免了系统的搜索问题,将时间复杂度降低为常数级,提升了运行效率。

3.4.2 历史缓存的设计

传统的报警信息发生后即时入库,不利于报警条目的搜索置位,倘若发生IO阻塞后果将更为严重。

本文设计了历史缓存,报警条目均被复位确认完毕后方可入库,这样既保证了历史报警数据的快速定位修正,又确保了历史数据的分布式安全存储。

3.4.3 预报警的设计

在规则类型集合的元素里增加了更为严格合理的趋势化报警规则,使得其在报警未出现的情况下提前给出警报。

3.4.4 设备模拟发声的设计

设计了事故报警集合元素的显示、发声属性,通过配置实现了设备动作模拟发声但不显示的功能。

3.4.5 页面推送的设计

在警监控点集合中增加HMI界面链表,进而为报警条目提供了画面跳转的接口。

3.4.6 事故诊断功能的设计

设计事故报警集合知识库,将每次仿真运行生成的报警信息条目集合与知识库中集合进行匹配搜索,定位诊断出生成此事故集合的原因。

该过程的实现基于分布式的大数据分析技术,将其转换为基于高维度大型稀疏矩阵的运算,进而转化为维度降阶的MAP与适配值寻优的REDUCE函数,最终得出事故诊断结果。

3.4.7 多优先级别报警规则设计

数据模型中提到的报警规则类型文件中各条报警规则可以依据不同严重程度设定相应优先级,从而达到报警级别的灵活控制。

3.4.8 界面与滚动报警同步的设计

常规的HMI界面报警显示与滚动条报警相互独立,但是目前要求HMI界面的报警信息与确认功能与报警滚动条上对应信息功能同步。传统的报警机制无法实现上述功能。

本文设计完善了规则库的内容。在规则库的判定信息中设计增加了该信息被自动确认的数据点。这样就保证了HMI的确认信息经模型运算后可以再次传递给报警系统;同时滚动条确认时同步HMI发送确认消息。进而确保了二者的同步。

4 结论

本文针对电站仿真系统报警功能的设计是一类满足传统与高级别需求的新型报警机制,其既适用于基于互联网的仿真系统,又兼容以往各种模式的仿真系统,同时对真实分散控制系统的报警功能也具有积极的借鉴意义。

随着分布式、大数据技术的广泛应用,仿真系统运行所生成的巨量数据,尤其是报警机制产生的合理布局的报警历史信息,将受到重视并成为重要的资源财富;挖掘其内部信息及外部信息将有利于仿真系统的更加完善、运行人员综合素质的进一步提升,电站系统更持久稳定的安全生产。

[1]徐啸虎,渠海珊,周克毅,等.电站仿真机报警系统设计及应用[J].系统仿真学报,2009,21(20):6639-6642.

[2]HWANGSL,LINJT,LIANGGF,etal.Applicationcontrolchartconceptsofdesigningapre-alarmsysteminthenuclearpowerplantcontrolroom[J].NuclearEngineeringandDesign, 2008, 238(12): 3522-3527.

[3]吴娟娟, 冷杉, 张才科, 等.TXP虚拟机的报警系统实现[J]. 电力自动化设备, 2010, 30(9):118-121.

[4]曾飞,张勇,刘玙,等.电力系统故障诊断的时序模糊逻辑推理方法[J].华北电力大学学报(自然科学版),2014,41(1):7-14.

[5]宋晓玉, 施波, 马建新. 大型DCS系统报警处理的关键技术[J].自动化仪表,2011, 32(7):61-65.

[6]王继华,周建章,张伟,等. 一种新的虚拟仿真HMI技术研究及实现[J].化工自动化及仪表,2013,40(10):1296-1299.

[7]王继华,严明,张伟,等.OVATION系统虚拟仿真技术研究与实现[J]. 电力科学与工程, 2014, 30(4):43-47.

WANG Jihua(Beijing Sifang Automation Co.Ltd.,Beijing 100085,China)

Study and Implementation of a New Alarm Mechanism for Power Plant Simulator

Combining the basic requirements of alarm mechanism for power station simulator,known as real-time processing, fast query function, efficient storage, with other higher level needs which are put forward in recent years, such as pre-alarm, sound of equipment, HMI page pushing, accident diagnosis, alarm information synchronization between HMI and alarm scroll bar, a new highly efficient, stable alarm mechanism based on event driven is proposed, according to the soft bus technology, distributed data storage technology and big data technology. The mathematical model, program model, structure and implementation method of the alarm mechanism in detail are given.In the last section, conclusions are drawn and prospectare presented.

power plant simulator; alarm mechanism; mathematical model

2016-05-09。

王继华(1986-),男,硕士研究生,研究方向为电站仿真系统开发,E-mail:wangjihua@ncepu.edu.cn。

TP391

A DOI:10.3969/j.issn.1672-0792.2016.09.013