劳动时间与农民工主观幸福感

——基于湖南省农民工三融入调查数据的分析

韩彦超,潘泽泉

(1.复旦大学社会发展与公共政策学院,上海 200433;2.中南大学公共管理学院,长沙 410083)

劳动时间与农民工主观幸福感

——基于湖南省农民工三融入调查数据的分析

韩彦超1,潘泽泉2

(1.复旦大学社会发展与公共政策学院,上海 200433;2.中南大学公共管理学院,长沙 410083)

幸福是人们永恒的话题,如何让全体国民生活的更幸福是国家和社会的重要目标。本文在以往研究的基础上,运用消费社会的理论视角,来探讨农民工的劳动时间与其主观幸福感的关系。研究发现:农民工群体主观幸福感整体水平不高,且劳动时间普遍过长,劳动时间对于农民工主观幸福感有着显著的负向作用,劳动时间越长其主观幸福感水平越低。要提升农民工主观幸福感需要提升最低工资标准,并限制用人单位的加班时间,使农民工在城市有更多的闲暇时间。同时,性别、健康、住房、外出务工时间、相对收入、不确定性防范、城市融入和身份认同等因素对于农民工主观幸福感也有重要影响。

农民工;主观幸福感;劳动时间

大量的农村劳动力向城市转移是过去几十年中国经济高速发展的重要动力之一。然而,这些为经济发展做出重大贡献的农民工并没能和城市居民一样,共享改革发展的成果。相关研究表明,进城务工的农民工在生活满意度上不但低于城市本地居民,甚至还低于纯粹的农村人口[1]。对于如何解释这一现象,学术界展开了不同的讨论,研究表明:个人心理因素虽然对个人主观幸福感有影响,但这些影响往往要通过宏观的环境来发挥作用。在宏观环境的构成要素中,相对收入、社会认同、社会保障、社会融合等对于农民工主观幸福感有着重要影响。以往这些研究还是建立在生产社会的视角上强调积累、所得对于个人主观幸福感的影响。而当今社会的一个主要特征便是消费社会的到来。消费取代生产成为了时代的特征。而消费社会的一个主要特征便是时间的匮乏。闲暇时间的多少也是社会分层和主观幸福感的重要标准。而从这一视角进行的研究还相对较少。因此,本文在以往的研究基础上,运用消费社会的理论视野对农民工主观幸福感进行研究,探讨农民工劳动时间与其主观幸福感的关系。

一、文献回顾与研究假设的提出

古希腊哲学家伊壁鸠鲁曾经说过,幸福生活是人们天生的善,我们的一切取舍都从快乐出发,我们的最终目标乃是得到快乐。之后关于人们主观性福感的研究大多没能超出这一范畴。在当代社会,随着物质生活条件的改善,人们越来越追求精神上的满足,与这一趋势相一致,学者们关于主观幸福感的研究也日益增多且覆盖了心理学、经济学、社会学等多个学科。

(一)心理学视角下的主观幸福感研究

在心理学的研究中,主观幸福感大多是基于SWB(subject well-being)结构展开的[2]。该结构由积极情感、消极情感和生活满意感三个维度组成。而以往的研究主要涉及人格、基因、自尊、期望值、社会比较等因素对于个人主观幸福感的影响。

心理学研究发现人具有快乐或者不快乐的人格特质,人格特质的差异使得个人对于SWB结构的不同维度有着不同程度的体验。一些人天生具有快乐的素质,主观上更容易产生幸福感[3]。而不同的人格特质则是由神经系统的先天个体差异造就的,并通过基因遗传传递。著名的双生子研究表明,不同家庭环境下长大的同卵双生子在SWB结构上的接近程度要高于同一个家庭成长的异卵双生子[4]。对于心理学界在主观幸福感的研究中过于注重个体生理因素这一现状,一些学者提出了质疑,基因虽能影响人的行为,但这种影响是间接的,基因只能增加经历某种生活事件的可能性,并在特定情境下使某种行为反应更有可能发生,从而影响SWB[5]。为了证明这一点,学者们进行了自尊与SWB的关系的跨文化研究,发现,在美国等个人主义价值观占据主流的文化中,高自尊往往伴随着高幸福感;而在集体价值高于个人价值的文化中,高自尊并不一定伴随高幸福感[6]。随着各学科的交流,社会心理学通过自己的研究视角,扩展了心理学对于主观幸福感研究的局限。社会心理学的贡献主要在于期望值理论和社会比较理论。期望值理论认为,生活中的高期望值对于个体的主观幸福感是一个重要威胁。期望值过高会造成与个人实际差距过大从而使人丧失信心和勇气;而期望值过低则会使人厌烦。期望值与实际成就之间的差距会影响SWB[7]。而社会比较理论则强调对比对于个人幸福感的影响。幸福的人更喜欢向下比较,而感到不幸福的人既向下比较也向上比较[8]。

(二)经济学视角下的主观幸福感研究

经济学界国内外关于主观幸福感的研究在于验证或探讨如何破解伊斯特林悖论。研究主要涉及公民的绝对收入、相对收入、收入差距扩大、及国家或地区GDP的增长对于公民主观幸福感的影响。1974年,经济学家Easterlin通过研究发现,对于一个社会总体来说,富裕的人会比贫穷的人更加幸福,但一个社会的幸福感总量却是一个恒量,即随着经济的发展,整个社会的幸福感并不会增强。而这一理论的两个假设即为标准调整和相对优势。一是,随着人们生活水平的提高人们很快就会适应这种优势并形成新的参照标准,因此,单靠提高生活水平并不能提高幸福感,基于此,本文提出假设1:农民工的绝对收入对其幸福感并没有显著影响。另一方面,幸福感来源于相对于其他群体而言的相对优势,这也就造成了社会地位高的人比社会地位低的人更加幸福,然而,如果整个群体内部这两部分人的比例如果没有变化,或者该群体与其他群体相比处于弱势地位,就必定造成幸福感的缺失或者下降。基于此,本文提出假设2:农民工的相对收入对于个人的主观幸福感有显著影响。Esterlin的理论过分强调了生活满意度的稳定性,在生活水平较低时,收入增加会提高人们对生活的满意度,然而,随着收入的持续增加,幸福感的增加会趋于平缓[9]。

(三)社会学视角下的主观幸福感研究

社会学对于进城务工人员幸福感的研究也相当丰富,研究者从不同的视角进行了探讨,主要包括:社会融合、社会认同、不确定性防范等。

持社会融合视角的研究者认为,随着农民工大规模、大批量的涌入城市工作和生活,城市的生活世界已经演化成为城市居民和农民工共享的世界,然而,在这个共享的世界里,农民工和城市居民却在空间上彼此区隔,双方缺乏有效互动,农民工难以融入城市居民的世界,而只能生活在农民工聚居区,在这种不平等的互动中,农民工处于一种劣势或者弱势地位[10]。基于此,本文提出假设3:农民工城市融入程度越高,其主观幸福感也越强。持身份认同理论研究的学者认为,农民工由于长时期远离乡村,生活在城市之中,对于乡土生活已经陌生,已经适应城市生活的他们并不认同自己农村人的身份,而又被城市排斥而无法获得城市人身份,双重身份的缺失加重了农民工在城市的失落感,使得农民工的主观幸福感处于低水平[11]。基于此,本文提出研究假设4:认同自己属于城市人,有利于农民工主观幸福感的提高。风险社会是当今社会的一个主要特征,而在风险社会中如何降低各种不确定性,维持一种本体性安全感对于个体的主观幸福感具有重要影响。各种社会保障政策是居民不确定性防范的重要措施,然而,由于制度的制约,外来务工人员很难参加或不愿参加城市中的各项社会保障政策,导致其不确定性防范能力减弱,无法维持本体性安全感,导致其主观幸福感较低[12]。

以往的研究还有一个共性,就是没有将当代消费社会的社会特征考虑进去。随着科技的发展和物质产品的极大丰富,现代社会已经从生产社会向消费社会转型,人们生活的各个方面也产生了巨大变化。与以往生产社会注重积累不同,消费社会中的人们更注重消费和有闲。在这一背景下,时间成为了稀缺资源。闲暇时间的多少一定程度上体现着人们的社会地位的差异。因此,劳动时间在一定程度上也会影响个体的主观幸福感。而目前,尚没有学者从这一角度进行探讨,本研究在以往研究的基础上,考察外来务工人员的劳动时间与其主观幸福感之间的关系,并提出假设5:农民工的劳动时间越长,其主观幸福感越低。

二、数据与变量

本文所使用的数据来源于“农民工三融入调研”的调查结果。这个调查是面对湖南省内农民工的一次综合性调查,调查采用概率抽样原则,通过PPS多阶段抽样法通过“地级市—企业—被访者”三个抽样阶段,保证了抽样的准确性与样本的代表性。这次调查共抽取了10000个个案,共收回有效问卷9987份,问卷回收率高达99.9%,问卷中包含了农民工个人特征、就业、子女教育、社区融入等方方面面的数据,为研究提供了丰富的资料。

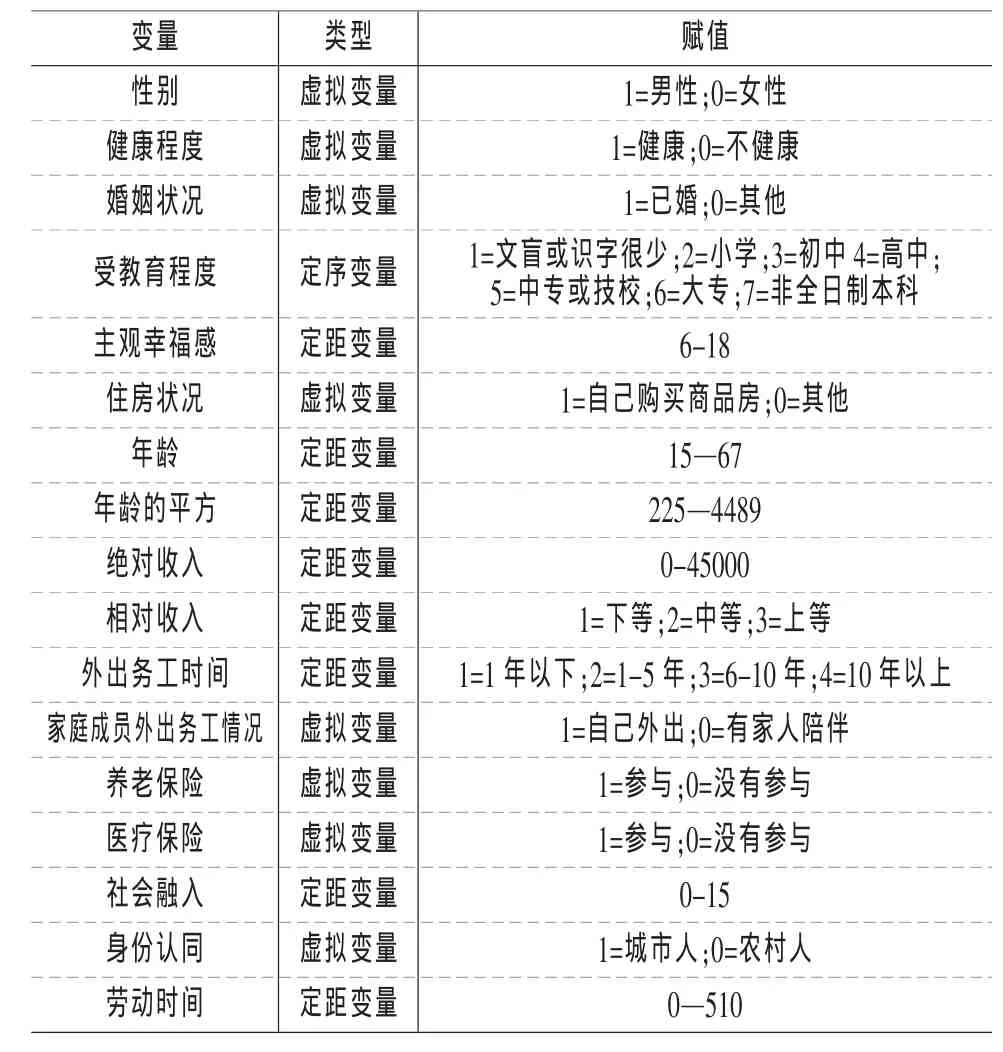

(一)变量及其操作化

本文主要的目的在于验证劳动时间对于农民工主观幸福感的影响。因此,农民工的主观幸福感为本研究的因变量,而农民工的劳动时间为本研究的核心自变量。为了考察劳动时间对于主观幸福感的净效应,本研究将可能影响农民工主观幸福感的经济学变量和社会学变量也作为自变量来纳入模型,建立一组嵌套模型。同时,为了与前人研究作比较,并保证模型的完整性,本文结合以往研究的结论,将个人的性别、年龄、健康程度、受教育程度、婚姻、住房状况等作为控制变量。

1.因变量

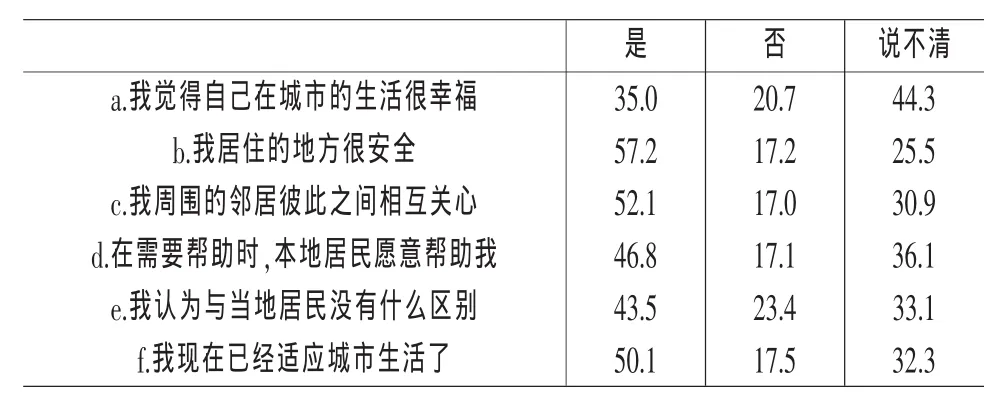

对幸福的测量最早可追溯到柏拉图。在当代,主观幸福感经过社会学家和心理学家的共同研究,形成了两种主流的测量工具。一种是单题测量工具,即利用一道题直接询问被访者是否幸福。另一种是多题测量工具,即测量工具由多道题组成,被调查着对每一道题都根据自身情况进行作答,并把得到的分数相加得到一个总的分数作为测量幸福感的依据[13]。单题测量虽然具有直接、信度高的优势,但其测量面过于狭窄,很难真正测量出个体在幸福感上的差异。因此,本文采用多题测量法来测量主观幸福感。本研究将主观幸福感操作化为:幸福感自评、安全感、人际关系、认同感、适应性等5个维度,并采用矩阵的形式通过以下六个问题来测量农民工在城市生活中的主观幸福感,分别为“1.我觉得自己在城市的生活很幸福;2.我居住的地方很安全;3.我周围的邻居彼此之间相互关心;4.在需要帮助时,本地居民愿意帮助我;5.我认为与当地居民没有什么区别;6.我现在已经适应城市生活了”。答案包括三个选项“是、否、说不清”。为了分析的需要,我们把每条陈述中选“是”记3分,“说不清”记2分,“否”记1分。并将每个陈述者在六条陈述上的得分相加得到一个总分作为个人在城市生活的主观幸福感,得分越高则表明个人主观幸福感越高。

2.自变量

本研究的核心自变量为劳动时间,由于农民工工作的特殊性,大多需要通过加班来增加收入。因此,为了测量的精确性,本文通过两道题来测量农民工的劳动时间,分别为“您一般每月上几天班”,“平均每个工作日工作几个小时”均为填空题。本文将被调查者在两道题上的得分相乘,得到农民工每个月的劳动小时数作为劳动时间。

为了考察劳动时间对于主观幸福感的净效应,本文将可能影响农民工主观幸福感的社会性因素和经济性因素也作为自变量纳入模型之中进行考察。通过上文的文献梳理,发现影响主观幸福感的经济因素包括绝对收入、相对收入、收入差距和经济增长。由于收入差距和经济增长的大规模面板数据难以获得,本文将农民工的绝对收入和相对收入作为经济因素进行考察。绝对收入这一变量通过询问被调查者的月收入来测量;相对收入是通过比较得来,本研究通过社会经济地位自评来测量相对收入,通过询问“您认为您的家庭经济状况在务工地属于什么水平”来测量,答案分别为“1.下等;2.中等;3.上等;4.不清楚”出于分析的需要,将不清楚定位缺失值。社会性因素方面主要包括不确定性防范能力,社会融入,身份认同等。不确定性防范主要指是否参与了各种预防性社会保障政策来增加自身的抗风险能力。通过询问被调查者是否参与养老保险和医疗保险来测量,将参与赋值为1,没有参与赋值为0。社会融入程度也是一个包含多个维度的复杂概念,本研究中,采用李克特量表的形式通过5条陈述来测量被调查者的社会融入程度,分别为“从内心里来讲,您愿意和本地人交朋友吗;您感觉当地人愿意与您交朋友吗;您愿意和城市居民居住在同一小区吗;您是否愿意参加社区的公共性事务;如果条件许可,您是否愿意把户口迁往城市。”答案分别为“愿意、一般、不愿意”,为了分析的方便,将每条陈述中的“愿意”记为3分,“一般”记为2分,“不愿意”记为1分,然后计算每个被调查者在五条陈述上的总分,得到的结果记为个人的社会融入程度,得分越高表明社会融入程度越高。身份认同则是一个较为主观的概念,问卷中通过询问“您在城里工作了,在城里人和农村人之间做出选择,您认为您是?”答案为“1.城里人;2.农村人”。选择城里人则认为被调查者认同自己城市人的身份,反之则认为认同农村人身份。为了分析的需要,将身份认同作为虚拟变量进行处理,将选择“城里人”赋值为1,选择“农村人”赋值为0。

3.控制变量

出于分析和与前人进行比较的需要,将个人的性别、年龄、年龄的平方、受教育程度、健康程度、住房拥有情况、婚姻状况、外出务工时间、家庭成员外出务工情况等作为控制变量。为了分析的需要,性别一项中,通过询问“您的性别为”来获得,出于分析的需要,将男性赋值为1,女性赋值为0;年龄则直接通过询问“您的年龄”,有被调查者自己填答,为了考察年龄是否与主观幸福感呈U型曲线的关系,将年龄的平方也作为控制变量纳入模型。受教育程度则通过询问“您的受教育程度”进行询问,将答案设置为“1.文盲或识字很少;2.小学;3.初中;4.高中;5.中专或技校;6.大专;7.非全日制本科”。健康程度则通过询问“您的健康状况为”来获得,答案为“1.健康;2.一般;3.不健康;4.有职业病;5.有工伤”。出于分析的需要,将健康赋值为1,其余赋值为0。婚姻状况则通过询问“您的婚姻状况是”,将答案设置为“1.未婚;2.已婚;3.离异;4.丧偶;5.同居”,出于回归分析的需要,将其设置为虚拟变量,将已婚赋值为1,其余赋值为0。住房情况则通过询问“您现在的住房来源(指务工所在地)”来获得相关数据,答案设置为“1.租住单位房;2.租住私人的房子;3.免费集体宿舍;4.借助亲戚或朋友家;5.自己购买的商品房;6.自己搭建;7.其他”将自己购买的商品房一项赋值为1,其余赋值为0,作为虚拟变量纳入回归方程。研究者认为,农民工外出务工时间越长,越适应城市生活,主观幸福感越强,因此,也将外出务工时间作为控制变量,通过询问“您进城打工多久了”来测量,答案分别为“1.1年以下;2.1-5年;3.6-10年;4.10年以上”。比起自己单独外出务工,和其他家庭成员一起外出务工可以减少在城市的孤独感,也可能会提升个人主观幸福感。因此,将家庭成员外出务工情况也作为控制变量。通过询问“您家成员外出务工情况”来测量,答案为“1.一家人全部出来;2.自己出来,父母、爱人和孩子留在农村;3.自己和爱人出来,父母和孩子留在农村;4.自己、爱人、孩子出来,父母留在农村;5.其他情况”,为了分析的需要,将其做虚拟变量处理,将“自己出来,父母、爱人和孩子留在农村”赋值为1,其余选项赋值为0。具体变量赋值见表1。

表1 变量及其赋值

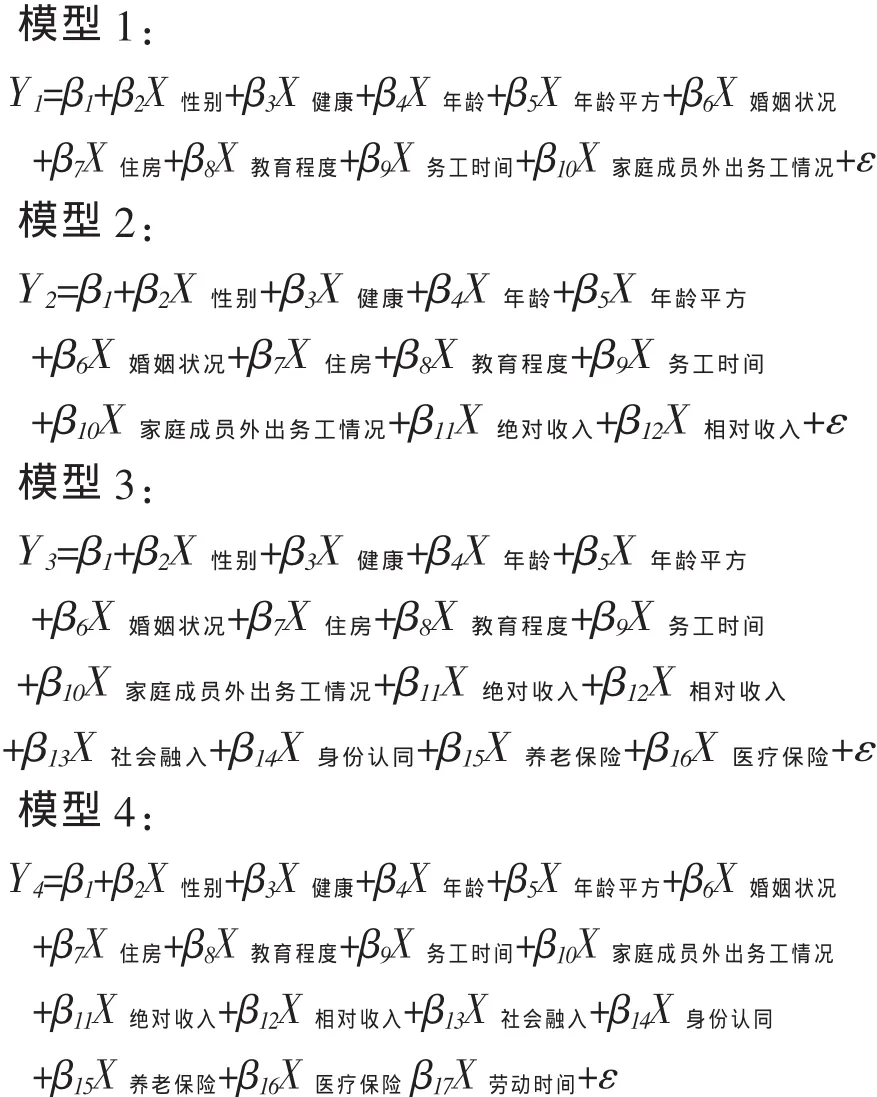

(二)分析模型

由于因变量为定距变量,所以本研究采用多元线性回归分析作为分析模型。本文的主要目的是要验证农民工劳动时间对于其主观幸福感的影响。因此,本文将建立一组嵌套模型(Nested Models)来考察这种影响。首先将可能影响个人主观幸福感的控制变量纳入模型,建立模型1作为基准模型;然后再将与个人经济因素相关的变量也纳入模型之中,建立模型2。接着,将社会因素变量纳入模型建立模型3,最后在前三个模型的基础上将个人劳动时间纳入模型,建立模型4。具体模型为:

其中Y是主观幸福感,β1是截距,ε是模型所无法解释的随机误差。方程的系数β即为变量解释力,即在其他变量不变的情况下,目标变量每变化一个单位对因变量产生的影响。

三、主要分析结果

在这一部分,我们将首先考察农民工的主观幸福感水平,并与前人的研究结果进行对比,然后将通过回归分析来衡量劳动时间对农民工主观幸福感的影响,并通过统计控制来控制其他因素的影响。

(一)农民工主观幸福感现状的描述性分析

本文分六个维度,通过六个问题来测量。统计结果发现,农民工的生活满意度普遍处于较低水平,这也与前人的研究结果一致[14]。具体来看,六个维度方面,农民工在主观幸福感一项上得分最低,在将近一万名被调查者中,仅有35%的农民工觉得自己在城市生活的很幸福,20.7%的农民工并不认为自己在城市生活的幸福,而有44.3%的农民工表示说不清自己在城市是不是很幸福。可见,只有三分之一的农民工在城市生活幸福,农民工整体在城市生活的幸福感处于较低水平。当被问及是否认为自己与当地居民没有什么区别时,只有43.5%的农民工认可这一说法,23.4%的农民工并不认可,另有33.1%的农民工表示说不清。当被问及本地居民是否愿意帮助自己时,也只有46.8%的农民工认为在需要帮助时会得到当地居民的帮助,17.1%人否认这一说法,另有36.1%的农民工表示说不清。当被问及自己是否适应了城市生活时,只有一半的农民工表示已经适应城市生活,占所有农民工的50.1%,17.5%的农民工认为自己并不适应城市生活,另有32.3%的农民工表示说不清。当被问及自己与周围的邻居之间是否彼此相互关心时,有52.1%的农民工认可这一说法,17.0%的农民工否认了这一说法,另有30.9%的农民工表示说不清。农民工在城市生活中满意度最高的是居住地方的安全性,但也仅有57.2%的农民工认为自己居住的地方很安全,17.2%的农民工并不认为自己居住的地方很安全,另有25.5%的农民工表示说不清(具体数据见表2)。可见,农民工对自己在城市生活的满意度并不高。同时,数据表明,在六条陈述中,都有很大比例的农民工选择了说不清,这在一定程度上说明,农民工对于城市生活带有矛盾心理,一方面,他们渴望城市的现代化生活,另一方面又被排斥在城市生活之外。

表2 农民工主观幸福感%

(二)农民工主观幸福感的回归分析结果

本文使用多元回归分析来检验研究假设是否成立,在回归方法上使用最小二乘法(OLS)来建立回归模型来评估劳动时间对于主观幸福感的影响。本文将性别、年龄、健康程度、受教育程度、婚姻状况、住房状况作为控制变量。统计结果主要包括标准化系数、标准误、显著性水平以及调整后R的平方。统计结果见表3。

表3 农民工主观幸福感的回归分析结果

表3是农民工主观幸福感的多元线性回归分析结果。其中模型1为基准模型。从统计结果来看,性别对农民工生活满意度有显著影响,标准化系数为-0.128,即相对女性农民工而言,男性农民工的社会生活满意度要低12.8%,且显著性水平低于0.01,通过了显著性检验,因而,性别是影响农民工主观幸福感的因素之一,女性农民工的主观幸福感更强,这与前人的研究结果并不一致[15]。本文认为,女性农民工之所以有更高的主观幸福感可能与男性在城市中面临的生活压力更大有关,受传统“男强女弱”文化的影响,男性往往要承担更大的压力。健康程度对农民工主观幸福感也有显著影响,标准化系数达到0.138,并在0.01水平上显著。与前人的研究结果一致[16]。本人受教育程度对于农民工的主观幸福感也有着显著影响,标准化系数达到了0.055,且在0.01的水平上通过了显著性检验。这与前人的研究结果并不一致[17]。本文认为,受教育程度的上升可以通过提高个人对生活的控制和选择能力,减少因习得性无助或宿命论而导致的无力感,更好的选择自己的生活,同时,更高的受教育程度往往也伴随着更高的收入,进而增强个人的幸福感。农民工外出务工时间对于其主观幸福感也有显著影响,且统计系数达到了0.068,且统计结果在0.01水平上显著。这可能是因为,随着农民工外出务工时间的增加,其适应城市生活的能力在上升,城市融入的水平也得到提高,因而,其主观幸福感也随之上升。住房状况同样对于农民工主观幸福感有显著影响,统计系数为0.118,且统计结果在0.01水平上显著。住房在国人眼中依然具有不可替代的作用。国人往往把住房和家庭联系起来,拥有自己的住房才算是拥有完美的家庭。拥有自己的住房对于提高主观幸福感而言,具有不可替代的作用。而婚姻状况、年龄、年龄的平方和家庭成员外出务工情况对农民工的主观幸福感没有显著影响。

模型2在模型1的基础上加入了可能影响个人主观幸福感的经济学变量,包括绝对收入、相对收入两个变量。统计结果显示绝对收入对农民工生活满意度几乎没什么影响,统计结果没有通过显著性检验。因此,假设1得到验证,即农民工的绝对收入与其主观幸福感无关。这可能与我国目前持续的民工荒有关,即随着适龄劳动人口比例的下降,农民工收入水平有所提高,其基本生活水平已经得到有效满足,因而产生了更高层次的需要。绝对收入的高低已不能单独影响农民工的主观幸福感。

而农民工在城市中的相对收入是影响农民工主观幸福感的重要因素,统计结果显示,农民工在相对收入上每上升一个单位,其主观幸福感就会高出20.4%,且统计结果在0.01水平上显著。假设2得到验证,即农民工在城市中的相对收入越高,其主观幸福感越强。

模型3在模型2的基础上又加入了社会学相关变量。包括不确定性防范措施、城市融入、身份认同。整个模型发生了巨大变化。首先,年龄和年龄的平方对于主观幸福感的影响变得显著,其中年龄与主观幸福感关系为负,而年龄的平方与主观幸福感关系为正。这说明,年龄与农民工主观幸福感的关系为U型曲线,即随着年龄的上升,主观幸福感会降低,到了拐点之后,主观幸福感又会随着年龄的上升而上升,且这一影响是与社会学相关变量共同发生作用的。而受教育程度在模型中则变得不再显著,说明受教育程度是通过社会学相关变量来发挥作用的,而其他变量的作用则变化不大。

在新加入的社会学变量方面,参与医疗保险对于提升农民工主观幸福感有显著正向作用,统计系数为0.041,且在0.01水平上显著。可见,医疗保险作为不确定性防范措施对于农民工主观幸福感有重要影响。而社会融入对于农民工主观幸福感的影响同样显著,统计系数为0.278,且统计结果在0.01水平上显著。假设3得到验证,即农民工城市融入程度越高,其主观幸福感越强。社会融入是所有变量中影响最大的一个,可见,农民工渴望融入城市生活,提高农民工城市融入程度对于提高其主观幸福感有着重要意义。身份认同对于农民工主观幸福感同样影响显著,认同自己是城市人的农民工的主观幸福感要比认同自己是农村人的农民工主观幸福感要高出10.5%,且统计结果在0.01水平上显著。假设4得到验证,即认同自己城市人身份有利于提升农民工的主观幸福感。可见,接纳农民工成为城市人对于提高其主观幸福感有着重要意义。而养老保险则对于农民工主观幸福感并没有显著影响。这可能与我国现行的城乡二元养老保险制度有关,城乡分割的养老保险制度使得农民工无法参加城镇养老保险。

模型4在模型3的基础上又加入了劳动时间这一变量。统计结果显示,劳动时间与农民工主观幸福感的统计系数为-0.050,且统计结果在0.05水平上显著。假设5得到验证,即农民工的劳动时间越长其主观幸福感越低。在消费社会中,时间属于稀缺资源也是影响个人生活质量的重要因素,而农民工群体由于普遍工作时间较长,要靠加班来增加收入,使其缺少足够的闲暇时间来享受生活。长此以往,必然导致其较低的主观幸福感。

四、小结与讨论

本文是在消费社会的语境下来考察农民工的主观幸福感,具体来说,就是利用统计控制的原理,在控制其他变量的基础上来考察农民工的劳动时间对于其主观幸福感的影响。研究结果发现:

性别、健康程度、住房状况、进城务工时间对于农民工主观幸福感有重要影响,具体表现为女性农民工比男性农民工幸福感更强,身体健康的农民工比身体不健康的农民工更幸福,拥有住房可以显著提升农民工的主观幸福感,随着进城务工时间的增加,农民工的主观幸福感也会上升。

在收入方面,单靠收入的提高并不能提升人们的幸福感,在相对收入上处于有利地位才能显著提高农民工的幸福感。因而,要提高农民工的幸福感不但要提高农民工的绝对收入,还要改变农民工在收入体系中的不利地位。同时,参加医疗保险、城市融入程度的提高和城市人身份的认同会显著的提升农民工的主观幸福感。因此,要提升农民工幸福感,需要积极采取农民工市民化策略,接纳农民工成为城市居民。

劳动时间对于农民工主观幸福感有重要影响,劳动时间越长,农民工的主观幸福感越低。当代社会已经从传统的以生产为主的社会转向以消费为主的社会。在消费社会中,消费取代了生产成为当今社会的核心要素。而消费社会的一个重要特征即是时间的匮乏,在时间成为稀缺资源的社会,拥有更多的闲暇时间往往意味着更高的生活质量,可以显著提高个人的主观幸福感和社会地位。而为了取得更高收入而选择进城务工的农民工大多处在社会产业链的最低端,从事一些低技术含量的工作。只有靠大规模的加班和延长劳动时间来换得高收入,这就使得其劳动时间更长,闲暇时间更少,时间更为匮乏。使其没有时间来享受生活,也使得其主观幸福感处于较低水平。农民工为城市发展做出了重大贡献,提升其主观幸福感,使其更幸福的生活是全社会的责任。要实现这一目标,不但要在宏观上改变不合理的分配制度,促进农民工市民化,同时,也需要相关部门通过提升最低工资标准,严格限制企业加班时间来降低农民工过长的工作时间,使其获得更多的闲暇时间来投入到生活之中,进而提升其主观幸福感。

[1]Knight J.,Gunatilaka,R.Aspirations,Adaption and Subjective Well-being of Rural-Urban Migrants in China[R].Department of Economics,University of Ox ford,Discussion Paper,2008:381.

[2]吴明霞.30年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理学动态,2000(4):23-28.

[3]DeNeve E M,Cooper H.The Happy Personality:A Meta-Analysis of 137 Personality Traits and Subjective Well-Being.Psychology Bulletin,1998,124(2):197-229.

[4]Tellegen A,Lykken D T,Bouchand T J et al.Personality similarity in twin reared apart and together. Journal of Personality and Social Psychology,1988,54(6):1031-1039.

[5]Diener E,Eunkook M S,Richard E et al.Subjective Well-Being:Three Decades of Progress.Psychology Bulletin,1999,125(2):276-294.

[6]Kwan V S Y,Bond M H,Singelis T M.Pancultural explanations for life satisfaction:Adding relationship harmony to self-esteem.Journal of Personality and Social Psychology,1997,73(5):1038-1051.

[7]]Diener E,Fujita F.Resources,Personal Strivings and Subjective Well-Being:A Nomothetic and Idiographic Approach.Journal of Personality and Social Psychology,1995,68(5):926-935.

[8]Diener E.Subjective Well-Being and Personality.In:Barone D F,Hersen M,Van H et al ed.Advanced Personality,The Plenum Series in Social/Clinical Psychology.New York:Plenum Press,1998.311-334.

[9]希尔克等.中国困惑:经济增长与幸福感的背离[J].许峰译.国外理论动态,2014(5):75-87.

[10]唐斌.双重边缘人:城市农民工自我认同的形成及社会影响[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2002(8):36-38.

[11]王雨磊.工人还是农民——消费对于农民工身份认同的影响分析[J].南方人口,2012(4):39-45.

[12]李后建.不确定性防范与城市务工人员主观幸福感——基于反事实框架的研究(J).社会,2014(2):140-165.

[13]邢占军.测量幸福—主观幸福感测量研究[M].北京:人民出版社,2005:31.

[14]刘渝琳,刘明.农民工生活质量的现状及成因分析——来自重庆市农民工样本的调查[J].人口学刊,2009(1):31-36.

[15]郭乙辉.在城农民工生活满意度影响因素研究——以嘉兴市为例[D].浙江大学,2008.

[16]林林等.山东省新生代农民工生活满意度调查[J].中国公共卫生,2013(3):350-353.

[17]陈珍珍,吴亮.农民工工作满意度的影响因素分析[J].生产力研究,2010(5):55-59.

A Study on Labor Time and Subject Well-being of Migrant Workers

HAN Yan-chao1,PAN Ze-quan2

(1.Social development and public policy department,Fudan university,Shanghai 200433;2.Public administration department Central south university,Changsha 410083)

Happiness is a perpetual topic for human beings,and make the life of its citizens with more happiness is an important goal of the state.This paper,based on previous studies,use the theory of consumer society to analyze the relationship between labor time and subject well-being of migrant workers.The research find that,the group of migrant workers has a low level of SWB,what’s worse,they also worked for too many hours each month.The labor time has an significant negative effect on the SWB of migrant workers.The longer the labor time The lower of the SWB.To improve the SWB of migrant workers,related departments should take measures to improve the lowest salary standard and limit the labor time to give the migrant workers more leisure time.At the same time,the elements of sex,health,house owning,work experience,related income,measures to reduce uncertain,integrate and self-identify are also influence the SWB of migrant workers.

migrant worker;SWB;Labor time

C912.6

A

1007-0672(2016)01-0038-07

2015-07-15

本文为2012年国家社科基金“社会转型期的农村贫困问题研究”(项目编号:12BSH019)的阶段性成果。

韩彦超,男,河南郑州人,复旦大学社会学系博士,研究方向:文化与社会;潘泽泉,男,湖南武冈人,中南大学社会学系主任,博士生导师,研究方向:社会学理论。