未生效合同三论

贾韶琦

(湘潭大学法学院,湖南湘潭411105)

未生效合同三论

贾韶琦*

(湘潭大学法学院,湖南湘潭411105)

学界关于未生效合同的论争久且巨矣,焦点在于其法律地位是否独立,法律责任如何定性以及责任形式的理解与适用三个问题。未生效合同的理论独立地位应当说是毋庸置疑的,但在我国当前的法治大环境中,其法律上的独立地位犹有疑义。未生效合同受法律责任的保护,存在合同责任与侵权责任的竞合理论可能。司法解释所规定的两种具体责任形式在理解与适用上应特别注意与已有民事责任体系的对接。

未生效合同;独立地位;法律责任;责任形式

统一合同法的颁布明确了合同的特殊生效规则,也使得现实生活中出现了生效时间滞后于成立时间的未生效合同。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》(以下简称为《合同法解释一》)第9条首次正式提出“合同未生效”这一概念,将其作为专门的法律术语在“法律”性文件中使用,但这并没有平息学界对合同法所确立的异时生效规定的质疑声,反倒是将《合同法》有意未明文规定的问题从“幕后”推到“台前”,引发了更大的争议与更多的问题。

一、法律地位是否独立

当我们说一个合同未生效,也就是说这是个未生效合同。合同未生效分为法定合同未生效与约定合同未生效,前者如法定批准生效,后者如约定附条件生效。有学者认为“未生效仅是合同效力的中间阶段,并非独立的合同类型。”[1]依其逻辑,动态观察未生效合同,或因合同生效得以履行,或因合同违法被判无效,或因未生效或不生效合同解除,因此不是一个独立的合同类型。笔者以为,仅此意义来说,合同未生效虽不是稳定、终局的合同状态,但至少在理论上是独立的。

问题在于,未生效合同既已成立,尚未生效,那么若有必要,该如何消灭双方债权债务关系?清偿、抵消、提存、免除、混同皆不可能,只剩下合同解除。[2]不少学者认为解除,尤其是法定解除的对象只能是已生效的合同,但越来越多的学者主张合同解除的适用范围应随着合同法的发展而扩张,覆盖未生效合同。

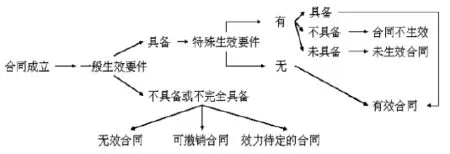

未生效合同作为一个独立的法律术语,它是独立于其他合同类型的。我国合同效力制度的演变史,也是一部合同有效情形不断增加的扩张史。[3]时至今日,我国合同效力体系从有效·无效的“两分天下”发展至有效·无效·效力待定·可撤销“四分法”的并存模式,到如今有效·无效·效力待定·可撤销·未生效“五足鼎立”的并存模式。为方便展开论述,笔者制作了合同效力体系结构示意图,如下所示:

有学者认为《合同法》第44条第1款:“依法成立的合同,自成立时生效”中的“依法”应理解为既具备成立要件也具备生效要件,是以合同“自成立时生效”。[4]笔者以为不然,依文义解释,这里的“依法”显然是针对合同成立而言,无关生效与否,否则后半句就应表述为“成立即生效”,而不是突出合同成立与生效仅是在时间上被视为同时发生。如图所示,合同未生效乃相对于合同生效而言,与合同无效、可撤销与效力待定非属同一语境下的法律概念,[5]最大的区别就在于前者具备一般生效要件,后者不具备或不完全具备一般生效要件。

犹有疑问的是,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(以下简称《合同法解释二》)关于合同未生效的第8条规定引发关于其独立法律地位的质疑。该司法解释将应办未办批准、登记的行为纳入《合同法》第42条第3项所规定的“其他违背诚实信用原则的行为”调整范围,使应办未办批准、登记的合同出现处于订立阶段未成立的可能。不仅如此,司法解释还指出法院可以根据案情判决替代履行,这又使得此时合同似乎也可以有效,致使其独立法律地位岌岌可危。

初衷为了进一步明晰合同效力演变过程而创设的“未生效合同”,却在关于其自身的法律规定中进退维谷。当它的存在不仅割裂了原合同成立与生效的健康“一体化”关系,而且造成理论认识的混乱和裁判适用的纠结之时,我们亟待反思的是:是否有在承认其理论上的独立地位基础上进一步加以法律确认的必要?

二、法律责任定性纷争

学界对于未生效合同法律责任性质的观点虽大相径庭,但仍有共同之处,笔者概括如下:所谓未生效合同的法律责任,是指合同当事人一方或双方在尚未履行法定登记、批准义务或约定生效条件未成就、附起始期限未届满的合同状态下,因其主观上有过错的行为致使对方利益因此受损所应承担的民事法律责任。

依王利明教授的划分,合同法学界有关未生效合同的理论,有缔约过失责任说、效力过失责任说、合同拘束力说以及合同有效说。[6]其中直接关乎法律责任定性的为缔约过失责任说、效力过失责任说与合同有效说。

对未生效合同概念的界定将很大程度上影响对其法律责任性质的判断。追根溯源,其概念在法律文件(因我国特殊国情,司法解释具有实质上法律地位)上首次出现于1999年的《合同法解释一》第9条,但该条对其含义、具体内容、法律状态、责任形式等均未作正面直接的规定。在笔者看来,学界之所以对其责任定性不一,关键在于如何看待合同特殊生效规则下,决定合同是否生效的合同内容。若将其视为未生效合同中的独立性条款,[7]或是区别于未生效状态的“合同目的实现义务”的“合同准备义务”,[8]皆视其有效,进而将责任定性为违约责任;反之,若将其视为非生效条款,则往往得出缔约过失责任说的结论。

影响力较大的缔约过失责任说主要逻辑是:“虽然合同的成立是区分合同责任与缔约过失责任的根本标志”,但未生效合同在生效前没有合同效力,在效果上等同于合同未成立。[9]效力过失责任说主张合同成立后至合同生效前,当事人因违反合同预备义务依法应承担的民事责任,与缔约过失责任和违约责任有很大差别。因此,应将其定性为独立的责任形态,称之为效力过失责任。[10]合同有效说直接抨击“成立——未生效——生效——有效”这样一个线性的逻辑关系,强调从始至终决定合同效力的是当事人的意志。[11]

上述学说虽见仁见智,但本身存在的值得推敲商榷之处不少。如过失效力说提出合同预备义务,将其界定为合同生效前的“先合同义务”,以此区别于合同成立前的先合同义务与合同义务。但不可否认的是这样的概念界定迥异于立法与学界通说关于先合同义务的界定,不尽妥当。至于合同有效说,虽严守合同自由,突显意思自治的核心地位,虽自圆其说,但“合同完全是当事人双方纯粹的意思自治的场域”[11]的结论无疑与注重鼓励交易、公序良俗原则的现行合同法精神存在重大出入。

一般认为,《合同法解释二》第8条实际上增加了缔约过失责任说的权威性,将未生效合同责任定性为缔约过失责任,但“这一解释将请求权基础定位在缔约过失责任(《合同法》第42条)之上,等于将未生效合同与有效合同彻底分离。”[11]最大的问题就在于“无视合同已经成立的事实,回避了合同成立、合同生效与特别生效要件的关系问题,有强烈的人为斧凿的痕迹。”[11]

此外,常为人所忽略或混淆的一个问题是,未生效合同阶段发生的法律责任与未生效合同责任并非同义词,前者涵盖后者所不包括的侵权责任。观之我国传统民事法律责任体系,缔约过失责任适用于合同订立阶段,违约责任适用于合同生效后,而侵权责任适用范围不仅仅限于合同。自合同的订立开始,合同的整个生命过程中都存在适用侵权责任的可能性,如履行时的加害给付、缔约时的侵犯商业秘密等。所侵何权?许多学者认为是期待权,即当事人基于未生效合同效力产生的法律地位已具有独立权利的机能,当事人凭借该权利,得以对抗来自相对人或第三人的侵害。[12]可期待权理论本身尚未统一,我国侵权责任法对此亦未做出明确规定,此说仍停留在理论学说层次。然而,可以明确的一点的是,且不论未生效合同法律责任究竟性质如何,理论上存在与侵权责任竞合的可能。

三、责任形式的理解与适用

学界通说认为,缔约过失责任形式只有赔偿损失一种,但问题就在于强制履行是现实所需的责任形式且已被规定在《合同法解释二》第8条中:“人民法院可以根据案件的具体情况和相对人的请求,判决相对人自己办理有关手续”,这不免与其“属于合同法第四十二条第(三)项规定的‘其他违背诚实信用原则的行为’”似欲表述的缔约过失责任认定自相矛盾。尽管可以说强制履行责任形式只不过是迫于现实的一种理论上的无奈突破之举,但为何不予以注明以平息猜疑?又怎会是立法者在意区区几字篇幅?有学者对此做出解释,认为这就是违约责任形式,依此逻辑,缔约过失责任与违约责任客观上于未生效合同中共存,使得合同未生效的法律责任越发扑朔迷离。从这一角度而言,《合同法解释二》第8条既未厘清关系,也没界明性质,致使学界纷争更甚。

被寄予厚望的《合同法解释二》第8条没有将问题真正解决,但却并不意味着第8条规定完全不合理,其确立的具体裁判处理方式可以说确是对现实裁判需求的正确反映,但置于理论体系中却前后矛盾,漏洞百出,得出这样的结论本身就发人深省。第8条明文规定了代替履行与损害赔偿两种责任形式,然而这不代表学界对这两种责任形式再无疑异。

(一)强制履行的可能性与限制

强制履行,指在违约方不履行合同时,由法院强制违约方继续履行合同债务的违约责任形式。[13]上述司法解释无疑是肯定了代替履行,却未对其他强制履行方式做出明文规定。但我们应当注意到的是,在无义务人配合的情况下,相对人若要直接申办手续的难度普遍较大,也还存在审批机关是否认可的问题。因此,在实际裁判中,不宜直接判令相对人替代履行,否则有权利义务混淆之虞。有学者认为《合同法解释二》基于上述担心已放弃在义务人拒不履行裁判确定的义务后对其采取合法适当的民事强制措施,一味适用代替执行。[14]实则不然,岂不见该条原文用词“可以”而非“应当”。

对于判令强制义务人履行申报义务,以促成合同生效,应视具体情形,综合考量多种因素而定。如义务人是一方、双方抑或是牵扯第三方;合同是否属于继续性合同或合作性合同,失了信任是否还有报批的必要;合同是否具有从给付义务的可履行性等等。

(二)损害赔偿范围的界定难题

《合同法解释二》第8条对于赔偿损害范围的表述为“对方当事人对由此产生的费用和给相对人造成的实际损失”,其中“费用”即指法院判令相对人代义务人履行义务的花费,明白无误;对于“实际损失”存在理解上的分歧,仅从字面上而言,似乎违约责任与缔约过失责任都可适用。

违约责任中的损害赔偿范围见《合同法》第113条第1款,此句三个意群,依次体现完全赔偿原则、可得利益赔偿原则与可预见原则。缔约过失责任中的损害赔偿范围确定于《合同法》及相关司法解释中并无直接规定。但通说认为,缔约过失责任的损害赔偿范围仅限于信赖利益。信赖利益的赔偿包括订约费用,准备履行所需费用等因缔约过失行为导致信赖人的直接财产损失,也包括丧失订约机会所带来的应增加未增加的利益。

《合同法解释二》第8条所确立的强制履行自不用多言,非是缔约过失责任形式,更不是法定八种侵权责任形式之一,只可能是违约责任形式。而其损害赔偿虽在理论上为多数学者认为是缔约过失责任形式,但依文义解释,仍有疑义。最基本的问题就是该条所涉损失是否仅限于信赖利益损失,能否扩张至履行利益范畴?关键在于对“实际损失”的认定。有学者认为,当相对人诉请义务人履行义务并赔偿损失的,由于合同此时还存在发展为有效合同的可能,因此不宜将其视为合同的履行,赔偿损失范围限定信赖利益。从另一方面而言,如果诉请是解除合同,则一旦法院予以支持,合同不可能有效,此时继续严守缔约过失责任无疑对于义务人太宽容,赔偿范围应扩至履行利益,但为避免重复填补,应去掉可得利益部分且单独适用。[14]上述观点得到了不少人的支持,但最大的问题在于损害赔偿的范围不是依其所属的责任而明确,而是介于缔约过失责任与违约责任之间来回游走,依据未生效合同所谓的特殊性,交由法官根据公平、诚信原则自由裁量加以判断;虽有狗尾续貂般的机智,但难免尴尬。损害赔偿范围界定的难题直接折射出未生效合同责任定性的不明,敦促人们予以重视,加以反思。

四、结语

本文从层层递进的三个方面对未生效合同进行反思,其中不乏引用介绍了不少名家精辟言论,这似乎给人以一种未生效合同制度已经建立,即将建全甚至已经完美的错觉。恰恰相反,我们必须清醒的认识到的是,关于未生效合同理论探讨的问题越重要,法律法规及司法解释越少,表述也越模糊化,类推解释的比重越大。学界对具体问题的探究越深入,越为司法实践重视,争议反而越激烈。当“我们将未生效合同的概念与规则运用于裁判实务的时候,却发现除了能给相关合同以‘死缓’的待遇之外,具体该如何‘定性量刑’,仍然无从下手。”[11]究其原因,“杂乱无章的法律规定并未以参考和借鉴其他相关法条为制定基础,导致其之间难以形成和谐的逻辑关系。”[11]显然,以上种种观点只能说是尽量基于一种合理的假设下的逻辑推论,何其无奈。退一万步讲,前述观点哪怕完美,目前也不可能为司法统一适用。

《合同法解释二》第8条似是给日益激烈的争议带去了一丝曙光,可模糊的表述却让人琢磨不透,以至于让越来越多的学者以为“对于责任性质的探究,若过于追求概念体系之完美,恐难以厘清。”[14]于是持折中立场的人渐多。其为取得实益的目的与考虑固然可取,但笔者以为,怎可对如此重要的问题于理论上将其轻易放过?对未生效合同责任性质的探究,严谨的概念体系反成阻碍,是不符合逻辑的。由是,就目前来看,尚未做好充分理论准备便被司法解释匆匆正名的未生效合同需要理清的理论问题还有很多。

[1]董金鑫,王科.论未经审批的对外担保合同的效力[J].西安电子科技大学学报,2013年第23卷第4期,第59页。

[2]张民.再论未生效合同的解除[J].法学,2012年第3期;崔建远.合同解除的疑问与释答[J].法学,2005年第9期。

[3]赵旭东.论合同的法律约束力与效力及合同的成立与生效[J].中国法学,2000年第1期,第230—252页。

[4]马俊驹,余延满.民法原论[M](下).北京:法律出版社1998年8月第1版,第529页。

[5]张家勇.未生效合同辨析——以“合同法解释”第9条的理解为中心[J].]西南民族学院学报,2001年第4期,第75页。

[6]王利明.合同法新问题研究[M].北京:]中国社会科学出版社2003版,第145—147页。

[7]张华.论合同报批义务的独立性[J].人民司法,2013年第11期,第100—101页。

[8]郑倩.未生效合同中的法律问题[J].法制与社会,2013年第7期,第3页。

[9]王利明,崔建远.合同法新论·总则[M].中国政法大学出版社1996年版。

[10]姜淑明.先合同义务违反及违反先合同义务责任形态研究[J].法商研究,2000年第2期。

[11]孙学致,韩蕊.特约生效要件成就前合同的效力—未生效合同概念批判之一[J].当代法学,2011年第6期,第60页。

[12]申卫星.期待权基本理论研究[M].北京:中国人民大学出版社2006年版;王轶.期待权初探[J].法律科学,1996年第4期。

[13]韩世远.履行障碍法的体系[M].北京:法律出版社2006年版,第233页。

[14]晋松.审视与重塑:待审批合同生效之障碍及克服——以《合同法》第44条展开[J].法律适用,2011年第11期,第76页。

[责任编辑:吴宛芝]

DF418

A

1008-8628(2016)04-0038-04

2016-05-13

贾韶琦(1992-),男,湖南衡阳人,湘潭大学法学院2014级民商法硕士研究生。