林默涵:坚守在思想战线上的人民评论家

文|李 静

林默涵:坚守在思想战线上的人民评论家

文|李 静

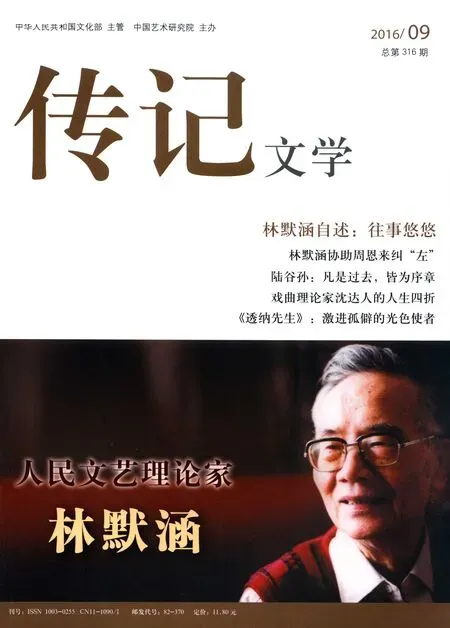

林默涵同志(1913-2008)是我国当代著名的文艺理论家、散文家和杂文家。新中国成立以前,他主要从事文化编辑出版工作,曾参与编辑《生活日报》(香港)《读书与出版》《世界知识》《国民周刊》《全民周刊》《中国文化》《解放日报》《群众周刊》以及《大众文艺丛刊》等多种报纸刊物。其中,毛泽东著名的《新民主主义论》一文便是在他参与编辑的《中国文化》上发表的。新中国成立后,他长期担任党和政府宣传文化部门的领导工作,曾任宣传部副部长、文化部副部长以及文联副主席等职务。林默涵毕生都坚守在思想战线和意识形态阵地的最前线,参与了众多共和国文艺发展的重大事件,对文学艺术发展的最新动向保持着敏锐观察和深度介入。尤其值得注意的是,他虽然主要从事行政管理工作,并非专职的文艺批评家,但却在长期的工作实践中形成了一套相对完整的批评观念。毫不夸张地说,在多重身份之外,他同时是一名卓越的批评家。

林默涵长期关注文艺批评的发展动态,对文艺批评工作给出过很多具体切实的指导,也曾发表过数篇批评文章。在他看来,“批评”既指针对具体文本而发的分析评价,更是党推进革命事业的重要工作方法。他始终坚持文艺是革命事业的有机组成部分,而文艺批评正是文艺健康发展最重要的保障。须知,文艺批评直接作用于人的心灵,是意识形态领域最为警觉、及时、有效的纠错机制。文艺批评能否有效地促进文艺的自我完善和提高,将直接关系到革命事业的进退成败。故而,身为文宣部门领导的林默涵毕生都高度重视文艺批评的健康发展。

他曾自述其文艺理论与批评具有两点特征:一是“既没有时髦新调,也没有玄奥高论,更没有什么惊人的宏伟的‘新体系’”,二是“虽然芜杂而零碎,却也反映了这个时期文化思想方面的一些问题”。但正因为“就事论事”的“问题性”,使其批评实践触碰到了当代中国文艺事业发展的真问题,也为我们重新思考文艺与政治、文艺批评与文学创作等诸多问题留下了宝贵的思想资源。

林默涵著《更高地举起毛泽东文艺思想的旗帜》书影

“双百”时期:如何从批评走向建设

回顾林默涵的批评实践,“双百”时期是首先值得重视的。“百花齐放”和“百家争鸣”的方针分别在1951年和1953年提出。1956年4月28日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上指出,艺术问题上的“百花齐放”、学术问题上的“百家争鸣”,应该成为我国发展科学、繁荣文学艺术的方针。5月26日,陆定一同志代表中共中央向知识界全面阐述了“百花齐放,百家争鸣”的“双百”方针,“双百”方针遂被正式确立为指导科学文化工作的重要方针。这意味着,在文艺创作上,允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在,自由发展;在学术理论上,提倡不同学派、不同观点互相争鸣,自由讨论。由此,新中国成立以来学术、艺术作品中的简单化倾向得到了一定程度的纠正,文艺界的空气也有所松缓。

在此背景下,不少批评文章纷纷出炉,其中针对青年作家王蒙的小说《组织部新来的青年人》的批评尤其引人注目,陈沂等人写了批评文章。毛泽东为此还特地在颐年堂开会,林默涵便是与会的一员。毛泽东在会上批评了陈其通、陈沂等人,指出他们并不了解“双百”方针的意义。毛泽东认为王蒙指出的官僚主义弊端是客观存在的,在一定程度上肯定了这部作品。根据这次会议的精神,林默涵随后写作了《一篇有争论的小说》,该文发表于1957年3月12日的《人民日报》。

林默涵在文中指出,王蒙的小说在当时引起了广泛争论,其中有的批评文章一笔抹煞了小说的艺术价值,还有的批评文章甚至怀疑作者的思想动机,认为小说是对党的机关的恶意诽谤。他认为这些批评文章犯了教条主义的错误,粗暴武断,没有任何说服力,并不能帮助作者克服缺点,反而只会增加文艺领域的对立情绪。这样的批评无疑是在败坏“批评”的名声,不仅损害创作,也贬损了批评的威信,最终妨碍了“齐放”和“争鸣”。在这里,林默涵既展露出一位领导者的全局观念和宏伟气魄,又体现出一位批评家对艺术作品的高度敏感。他从小说的实际情况出发,分析了小说的“两面性”,既指出小说以极大的勇气和热情提出了正确的问题,又指出小说没能写出战胜旧事物的积极力量。因此,类似的文艺作品从本质上讲是值得肯定的,其缺陷只在于没有揭示出克服困难的正确力量。令人感动的是,林默涵在文章结尾指出,他坚信王蒙的艺术才能会随着不断的革命实践和斗争实践得到健康的发展。他科学客观地把握住了王蒙小说的优缺点,并希望借助科学客观的批评将之转化为革命的促进力量,这正是林默涵作为批评家的过人之处。而王蒙日后的创作道路及其取得的艺术成就,也证明了林默涵的预见性。

从林默涵对王蒙小说的分析阐释中,可以显示出此时期其批评观中的一个重要问题:在文艺批评相对自由的建设时期,如何既揭露革命进程中的人民内部矛盾,同时又让人民群众对革命事业满怀信心?亦即如何以批评促团结,又如何从批评走向建设的问题。

一般认为,旧时代的批评旨在暴露问题和打击敌人,而新时代的批评则要通过批评解决问题和促进团结。前者适用于新旧社会交替之际的敌我矛盾,而后者则适用于和平年代的人民内部矛盾。对于新时代的作家来说,他们既要揭露社会主义制度的缺点,同时又要保护这个制度,给读者带来向上的希望和信心。相应地,批评家也要在批评中求得矛盾的解决,推进事业的发展。然而意识形态领域的特殊性在于,如果作家和批评家并不能自觉地将自己的工作置于更宏大的社会主义建设事业之中,而是坚守“为艺术而艺术”的“自由”书写,那就极有可能在头脑中形成一个隐蔽的“独立王国”,进而成为社会主义制度的离心力量。

林默涵对这一重要问题做过认真思考,在他看来问题的关键在于批评家的立场。他指出,批评内在于文艺工作的发展进程中,批评家同样内在于文艺工作乃至社会主义事业的发展进程中,他们都是革命事业的参与者和国家的主人翁。他明确反对批评家“布衣阶级”“在野派”的自我定位,主张批评家以局内人乃至主人翁的态度参与到批评实践中来。作为局内人的批评家,意味着他们与人民同在,他们的批评实践也与社会主义事业的成败命运相连。通过科学有效的批评去守护革命成果,推进社会主义建设,促进社会主义制度的自我完善,这既是“双百”方针的初衷,也对批评的分寸和力度提出了极高的要求。这意味着批评家要在具体的分析过程中分辨敌我矛盾和人民内部矛盾,进而采取适当而又合乎分寸的批评。

不可否认,批评姿态和批评立场对于分辨敌我矛盾和人民内部矛盾起到关键性的影响。只有秉持人民立场,才是最具普遍性和公心的立场。而唯有与人民一道自觉承担社会主义建设事业,才能拥有最为客观公正的批评眼光,抓住时代发展的本质和主流。正如林默涵在《党性是我们的文学艺术的灵魂》一文中写道:“只有当一个作家接受了无产阶级的党性原则,成为一个为社会主义的崇高理想而奋斗的战士的时候,他才能获得真正的自由。因为这样的作家不是怀着个人的目的从事写作的,正是党性使他接近人民,使他的天地和视野广阔起来,他的正确的世界观能够使他更深入地洞察社会现象的本质。”同样,只有一个批评家不是怀着个人的私心和“艺术”的私人趣味来从事批评,而是从人民立场和建设全局来进行批评时,他的天地和视野才会宽广起来,其批评的尺度、分寸和力量才可能变得恰如其分。在这样一个人人都是“批评家”的自媒体时代,这种追求普遍性和宏观视野的批评实践显得尤其独特而又弥足珍贵。

劫后归来:呼吁常态化和健康化的批评

“文革”时期,林默涵同志被“四人帮”指控为“文艺黑线头目”,不仅被剥夺了工作,而且被囚禁了整整九年。1977年,林默涵受中央领导同志的委托,主持新版《鲁迅全集》的编辑和注释工作,才得以逐渐恢复工作。1979年,他投身于第四次全国文代会的筹备工作,参与起草大会报告。他在此次会议中为文艺界的拨乱反正和团结稳定作出了重要贡献,而此次会议也为新时期文艺的发展奠定了基础。林默涵虽长期担任文宣部门的领导工作,但他对主流意识形态始终抱有清醒的反思,尤其在经历“文革”之后,他更加清醒地坚持有“左”反“左”、有“右”反“右”的唯物主义态度,而他理想中的批评实践,同样具有唯物主义的品格。在他看来,批评与自我批评是文艺工作自我调整与发展的主要动力,批评内在地、有机地贯穿在文艺发展的进程中,理想的文艺批评应当是科学的、实事求是的、以理服人的,而不是主观武断的、简单粗暴的、打棍子扣帽子的。在这里,林默涵赋予了文艺批评三个宝贵的品质,即科学的、实事求是的与以理服人的,这三点无一不来自现实的教训。文艺批评有其自律性,并非是“以理杀人”的工具,更不为任何立场之争背书。唯有结合文艺实践的具体问题进行科学分析,批评才得以成立,才有其严肃性和公信力。只有在反对教条主义、个人主义和宗派主义的前提下,才能建立科学的、历史的和唯物的批评,进而及时纠正和遏止文艺领域暴露出的错误,保证革命事业的顺利进行。

劫后归来的林默涵深知,在摆正批评姿态后,开展正确的批评显得十分急迫。复出后的他,多次呼吁建立常态化和健康化的批评机制。他设想通过建立一整套科学的、常态化的批评机制来避免共和国历次文学运动带来的创伤,用经常化和正常化的批评来取代政治运动,打消人们的疑虑。积极有效的批评将会扶植好的创作积极性,绝不会挫伤、破坏正确的积极性,最终建立起良性循环的批评生态,避免运动中“伤人伤己”现象的重演。而如果用运动的方式解决意识形态领域的问题,无疑是南辕北辙,只能落入“坏的无限”。批评既是分析和揭露矛盾,同时又要促进矛盾向更高级的阶段发展,遵循“正—反—合”的辩证法逻辑,推动现有的文艺创作在正确的方向上更上层楼。他进一步推演出“团结—批评—团结”这一“新的批评方针”,表明批评的目的是文艺战线的团结和发展。他所热情呼吁的“珍惜批评”,正是为了在斗争中求团结,在团结中促发展。

为了实现理想中的批评,而不是动辄滑向“唯立场论”的运动,党的领导、作家和批评家都面临着全新的挑战,彼此之间也需要开展良效而又深入的互动。其中,“学习—批评—学习”正是对批评家的具体要求。批评家既要有客观端正的态度,坚持实事求是的科学批评观,又要有丰富的生活知识和专业知识,有能力捕捉到文艺思想中反映出的人民内部矛盾。概言之,批评家既要“愿意说理”,也要“有能力说理”。以此为基础,批评家才有能力与作家进行更为深入有效的沟通;同时,党的领导更多地从全局性的建设事业出发,而文艺工作者则更关注专业的自律性和特殊性,在普遍性与特殊性之间需要锤炼一种辩证而又充满弹性的工作方法,需要二者进行艰苦的学习和磨合。林默涵强调,党是完全能够领导文艺工作的,同时党又必须根据文艺的特点来领导文艺工作,才能把文艺工作领导好。此为党的领导与文艺工作者之间的相互沟通。

回到最为微观的文本批评中,他始终强调要坚持毛泽东同志提出的“政治标准第一,艺术标准第二”的原则。“第一”与“第二”并非机械划分的等级标准,而是具有内在的紧凑感和统一性:思想性与艺术性的统一、内容与形式的统一、革命的政治内容与尽可能完美的艺术形式之间的统一。二者的统一性集中体现为,任何艺术创作都是以一定价值观为基础和底色的,艺术性与思想性有机地联系在一起。在他眼中,只有十足的书呆子才会人为地割裂二者之间的统一。比如在对《苦恋》的分析中,林默涵便身体力行地展现了这一根本原则在文艺批评中的应用。他指出,从《苦恋》的具体情节,只能得出一个结论:“你爱这个国家,这个国家爱你吗?”而这样的提问方式,正是基于一种交换的思维,并非真正的爱国主义。而且这一结论将“四人帮”的罪行转移到整个祖国身上,也是有失公允的。而且《苦恋》通过全盘否定毛泽东、丑化中国共产党,进而把干部和群众对毛主席的信仰完全说成是善男信女的盲目迷信。所有这些情节只能给人留下一个印象:共产党不好,社会主义制度有问题。因此,他反对在枉顾历史真实和生活真实的基础上空谈艺术性。艺术性除了艺术技艺之外,同样包括其对生活的理解和把握能力。人为地割裂真实性和艺术性,似乎唯其不美、不真、不神圣,方才为真,方才有艺术性,这些思维“成见”在林默涵看来是非常荒谬的。

1981年10月29日,在中国艺术研究院关于加强文艺评论工作座谈会上,林默涵作了题为《学习中央精神 加强文艺评论》的报告。在报告中,他再次强调加强评论工作,开展正常的、健康的文艺批评。具体的原则包括:按党的原则办事,不搞歪门邪道;不搞派性,不搞宗派主义;对好的作品要进行有表扬的分析,并且要高度重视人民群众欢迎的作品,而对有错误倾向的作品,要以说理的方式进行批评。他在会上还引述了胡乔木提出的三大批评原则:一是实事求是,在摸清研究对象情况的基础上有好说好,有坏说坏;二是讲道理,不要强词夺理,不打棍子、扣帽子;三是从团结的愿望出发,批评的目的是为了更好地团结。这三大原则也是林默涵在其他批评文章中反复引述和提倡的。可见,开展科学健康的文艺批评始终是林默涵所不懈追求和热情呼吁的,而他的努力对文艺事业的健康发展无疑起到了积极的促进作用。

坚守新时期:忠于人民和时代的批评

新时期以降,文学创作和文艺批评的空气非常活跃。“寻根文学”“八五新潮”渐次登场,80年代中期以后对于西方“现代派”艺术技巧的简单模仿则开始逐步升级为先锋文学的形式实验,而现实主义在这一众声喧哗的文学场域中却显得颇为寂寥。在如此变动不居的思想氛围中,林默涵如同一名老兵,毅然坚守着自己的批评理念。比如在论及批判资产阶级自由化和清除精神污染时,他依然坚持批评和自我批评是主要的武器,而批评应该有勇气和力量去解决文艺战线上新出现的问题。

对于文艺创作中出现的部分艺术家“一切向钱看”的倾向,林默涵在《文艺商品化倾向亟需克服》一文中指出文艺产品与其他商品的不同之处在于,它肩负着塑造人民世界观,培养人民道德情操以及给予人们奋发上进的精神鼓舞的责任。这意味着不能把市场经济的逐利原则作为要求文艺作品的唯一原则。他既从宏观上提出文艺应当重回为人民服务、为社会主义服务的方向,又指出在具体的工作中应当改善许多中青年文艺工作者的生活条件,对相关文艺团体进行改革,激发其活力。这篇文章非常能体现林式批评的特点:一方面给予宏观层面和方向性的指导,另一方面又能给出具体细致的帮助,这正如林默涵批评文章的读者所指出的,他的关怀是“亲切、明确、具体的”。

同时,他对电视剧这种80年代才出现的崭新艺术形式高度关注,在繁忙的政务之余观看了多部作品,甚至亲自写信给导演,直接而明确地提出相关感想和意见。比如根据孟伟哉的小说《一个雕像的诞生》改编、由中央电视台录制的电视剧《大地的深情》就曾得到他的高度肯定。他认为人民需要这样的作品,因为它使人高尚,使人懂得什么是生活的意义。林默涵以其孜孜不倦的努力在最新的艺术形式和社会主义传统价值观之间搭建了混融贯通的桥梁。

以今天的眼光来看,林默涵也许是一个过于“老派”而又固执的批评家,他并没有追逐最先进时髦的批评理念,而是始终如一地将社会主义价值观念和马克思主义理论灌注到批评的骨架中,使批评工作获得了信仰般的力量。由是可见,林默涵首先是一位革命者,是共和国文艺战线的重要领导者。作为文艺理论家与批评家的林默涵,是从属于他的这一革命者的立场、身份、逻辑与使命的。他的“批评”实践本身并不构成自己的目的,只有被置于革命工作的整体视野中,才能获得其应有的位置和作用,而其文艺理论与批评,正是他参与社会主义革命与建设的具体实践形式。是故,他的文论也就天然具有一种革命意志,超越了一般意义上的知识生产与观念推演。林默涵是历史中人,他的“批评”也是历史进程中的产物,其人、其文与其时、其事如同紧密扣合的圆环,滚动出“批评”实践最有力量的一个时代。

相比之下,随着现代文学学科体制的建立和完善,文学批评逐渐成为课堂上可以传授的一套文本操作方案,尤以20世纪20年代出现的英美“新批评”为代表。在文学批评成为一门“技艺”的前提下,作为信仰的“批评”显得过于古旧,远不如磨练“批评技艺”进而产出大量的批评作品来得更加“有用”。然而,随着文本与社会之间的有机联系被切断,“批评”逐渐丧失了在“主体形式—文化制度—社会关系”中的枢纽作用,变得多元而显轻薄,自由却又无力。

在“后革命时代”的今天看来,林默涵的“批评”观难免不够纯粹;然而,值得反思的或许正是当下的“批评”是否过于纯粹。在凭借学科界限各自为战的同时,很可能导致画地为牢,流于空谈。当然,这并不是否认现代文学学科体制建立的意义,而是旨在强调“批评”的多层次性。林默涵式的批评,同样应当成为当下批评的重要资源,因为林默涵在自己的批评实践中,绝非只是传达主流意识形态的声音,他拥有自己的批评观。在他那里,“批评—实践—意识形态”是三位一体、相生相成的。而在一个过于强调纯粹性和专业性的年代,批评的位置和意义又在哪里?毕竟,批评本身并不能构成自身的目的,寻求批评的目的,也就是寻求文学的当代意义。文学只有在更为广阔的历史时空中被认知与把握,其可能性才得以最大程度地释放,并有效地参与到我们的生活世界和历史进程中来。林默涵和他所属的那个时代虽然正在远去,但其批评经验无疑仍然值得我们认真对待,而这样一位始终坚守自己信仰的思想战士也永远值得我们后人尊敬。

责任编辑/斯 日