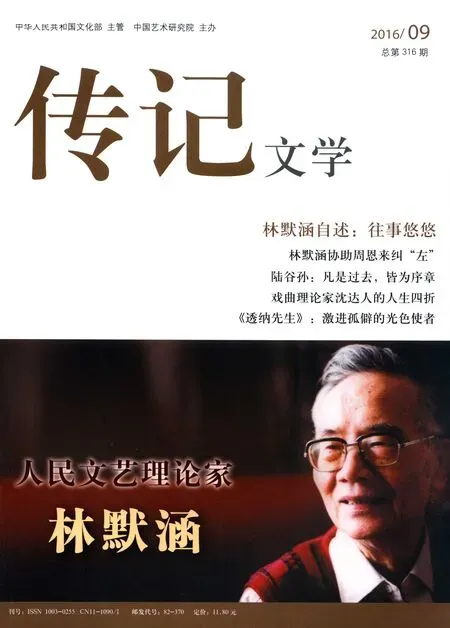

林默涵与传记文学

文|黄华英

林默涵与传记文学

文|黄华英

《传记文学》创刊号

1984年春,林默涵同志在《传记文学》创刊之际,为这本刊物撰写了《关于传记文学》的短文,并发表在1984年3月5日的《人民日报》,热情祝贺它的问世。

他在文中说:“我国近一百多年来的历史,也是一部很长很长的革命烈士传,他们用自己的血写下了我国人民求解放求自由的壮烈历史,我们除了用人民英雄纪念碑来纪念他们以外,难道不应该用墨来记下他们的壮烈事迹,用以教育我们的子子孙孙吗?这是我们义不容辞的责任。”

默涵同志还强调“老战士、老作家们的回忆,具有特别重要的意义”。他讲述了恩格斯曾劝一位77岁的老党员贝克尔写回忆录的故事,并引用恩格斯在给倍倍尔和伯恩斯坦信中请他们给予贝克尔帮助的一段话:“由一个三十年代运动的参加者,而且是唯一的一个持我们观点的参加者来描述这些事情,是绝对必要的。否则,老贝克尔就会把一大批十分珍贵的历史材料带进坟墓里去,永远被人遗忘,或者是由敌视我们的人民党的人或其他的庸俗民主派来描述这些事情,而这些是不会为我们服务的。”接着,默涵同志将笔锋指向“四人帮”:“我们也是一样,林彪、江青、康生一伙不就篡改了我们党的历史吗?有鉴于此,敦促和帮助那些硕果仅存的,从二十年代、三十年代以来参加了我国政治、军事和文化斗争的革命前辈把他们的经历和回忆如实地写下来,是一件多么重要的事啊!”

32年过去了,面对一个时期以来思想舆论阵地某些人以历史虚无主义观点歪曲、抹黑共和国历史的状况,默涵同志的这篇文字至今仍然具有深刻的现实意义。

作为新中国文化艺术工作的组织者、领导者,默涵同志一直积极推动、倡导以文学、电影、戏剧、音乐、舞蹈、美术等各种艺术形式,表现百年来革命志士的奋斗足迹和史实。早在1959年,当《红旗飘飘》《星火燎原》《志愿军一日》等革命回忆录在人民群众手中火爆传看的时候,默涵同志就热情地写下《革命史诗的篇章》,刊登在1959年第5期《解放军文艺》,予以讴歌。他说:“文学的内容本来就是历史,是人民已经创造和正在创造的历史。可是,在过去,历史的创造者很少可能去记述历史。所以,在各种史籍或文学作品中,人民的功绩总是得不到真实、充分的反映。近几十年来,共产党领导人民进行了无数英勇斗争,其中有多少可歌可泣的英雄事迹值得文学艺术去把他们描绘下来啊!但是,作家们很少直接参加那些斗争,写起来自然有许多困难,而那些站在斗争最前线的人们,那时又不得不用另一种武器作战,还不可能拿起笔来写作。到了今天,他们才能够把自己的斗争经历记录下来。这就是最近时期大量出现的‘革命回忆录’。它们激动了千百万读者的心。这不是一些普通的文章,这是作者们用自己的鲜血和他们的战友的生命换来的文章。”

默涵同志高度评价这些回忆录的价值“不仅记录了大量的历史事实,为研究和总结我们的革命斗争史提供了极为宝贵的资料,而且其中许多是很好的文学作品”。他认为,“这是因为这里面所写的,不但是作者最熟悉的东西,也是在他们的脑子里留下了最深刻印象的东西。那些人物,或者就是他们自己,或者是他们同生死共患难的战友。所以,作者虽然并不刻意描画人物,而人物却跃然纸上。……用不着什么渲染和雕饰,就能够把他们写得栩栩如生,使人如见其人,如闻其声。”“这些作品的共同特色是浓厚的生活气息和热烈的战斗情绪。无论是在对敌斗争的胜利中,或者是在艰难困苦的环境中,那些人物都是充满了革命乐观主义的精神,他们不是为什么个人的目的、或是只是为报血个人的仇恨,他们有更远大的理想和目标,那就是解放全中国人民。”

默涵同志充满激情地写到:“这些作品将给文学创作以积极的刺激,它们以健康的血液丰富了我们的文学。作家们是可以从它们吸取到极其宝贵的滋养的,这不仅指它们的革命内容而言,也指它们的艺术力量而言。”

默涵同志对于回忆录和传记的文学性、艺术性的重视,也表现在《关于传记文学》一文中。他认为,“传记文学”顾名思义,应该既是传记,又是文学。他说:“作为传记,它应该完全忠于历史,不容许虚构,更不能随意编造。……作为文学,它不仅要有一定的文采,更重要的是抓住所写人物的特征,生动地刻画出人物的性格和形象,而不是枯燥无味地记流水账。这就是把历史和艺术相结合,……也就是鲁迅对《史记》的评语:‘史家之绝唱,无韵之〈离骚〉’,——既是历史又是诗。这当然是不容易的,但应该努力这样做。”

默涵同志不仅是传记文学的支持者、倡导者,也是一个积极的实践者。他一生从事文字工作,不仅留下了一大批曾经具有广泛影响的马克思主义文艺理论的论著,而且撰写了大量优秀的杂文、散文。这其中就包括二十多篇回忆革命领袖、革命战友、文化名人的文章。例如:《关心文艺事业,纠正“左”的错误——回忆周恩来总理》《周总理的关怀 艺术家的创造——林默涵谈〈红灯记〉和〈红色娘子军〉的创作与演出经过》《陶铸同志几件事》《忆念乔木同志》《邹韬奋——我国杰出的青年领袖》《胡风事件的前前后后——林默涵访谈录之一》《勇敢战斗 无私奉献的一生》(忆萧三)、《忆艾思奇同志》《涧水尘不染,山花意自娇——忆柳青同志》《和章汉夫相处的日子》《华岗传序言》《向江丰遗体告别后》《记老包》《忆楚云》《忆秦似》《火一样的诗人柯仲平》……等等。这些文字或长或短,散见在《林默涵文论集》《林默涵劫后文集》《心言散集》等许多长篇的理论文章之间,使读者得以窥见和体味默涵同志及其友人们艰难曲折的革命生涯,以及他们在战斗中结下的温暖情谊。

默涵同志的回忆录具有珍贵的历史价值。其中尤以对周总理的回忆和对胡风事件的回忆最具代表性。

在《关心文艺事业,纠正‘左’的错误——回忆周恩来同志》一文中,他亲切回顾了周恩来同志将他从延安“抢救”运动中解救出来派往重庆《新华日报》工作的往事,回顾了建国后亲历周总理同“左”倾错误斗争的情景,以及协助周总理领导创作排演《东方红》大歌舞和现代芭蕾舞《红色娘子军》的经历。

他写道:1958年的“大跃进”运动,经济领域中“左”倾错误也影响到文艺工作中。文艺部门的有些领导同志在“高速度、高指标”“快过渡”的气氛下,提出“人人作诗,人人画画,人人唱歌,人人跳舞”的口号,要求文艺创作“放卫星”,“每县出一个梅兰芳,每县出一个郭沫若”。有的人甚至宣布进入共产主义的具体日期。这显然是不切实际、违背文艺工作客观规律的。在教育、体育、卫生等部门也出现类似现象。这些情况引起了周恩来同志的注意。为了全面了解情况,弄清问题,统一认识,这年12月28日,周恩来同志召集陆定一、张际春、杨秀峰、周扬、钱俊瑞、张子意、胡乔木、刘芝明、夏衍、陈克寒、林默涵等文化、教育、体育、卫生等部门的负责同志到西华厅开会,共同分析了这些部门在“大跃进”的形势中出现的种种问题。“会议一开始,周恩来同志就鼓励大家要消除顾虑,敢于讲真话。他要我首先汇报中宣部文艺处了解的情况,其他同志也汇报了各部门的情况。接着,他要大家讨论如何纠正这些不适当的做法。周恩来同志指出,教育方面在大学教授中‘拔白旗’是错误的,要求马上停止。在文艺方面,他不赞成要求文艺简单配合政策的做法、反对提出‘文艺放卫星’之类的口号。他还特别提醒大家注意研究、正确对待知识分子的问题。有些同志开始想不通,后来都愉快地接受了他的意见。这次会议,特别是周恩来同志的一番话,起到了‘降温’的作用,使大家头脑清醒过来,及时纠正了‘左’的偏差。会议结束,大家走出西华厅时,天空已经发白了。”

默涵同志关于周总理的两篇回忆,真实地展现了新中国文艺发展过程中的曲折道路,记录了周恩来同志“为发展我国文艺事业所耗费的心血和经历的种种艰辛”,已多次被史家引用,是后人研究、了解新中国历史的珍贵记录。

《胡风事件的前前后后》则是默涵同志本着实事求是的态度和高度的历史责任感对这一重大历史事件的严肃回顾。1980年,中央首先在政治上为胡风平反,指出“造成所谓‘胡风反革命集团’这件错案的责任在中央”。此后,报刊上陆续刊发胡风本人、家属及其他人撰写的文章。1988年6月,中央办公厅又下发了为进一步为胡风平反的通知。默涵同志在这篇文章中说:“胡风一案是解放后文艺界错划的一件大案,株连面广,延续时间长,曾组织文艺界引起很大震动,给受害者带来很大不幸。我作为胡风事件的参与者之一,是负有一定责任的,也是深为抱憾的。……一个文艺思想的分歧问题,何以演变、上升为敌我性质的政治问题,这是人们最为关切的事情。在我参与批判的期间,恰恰经历了这一过程,因此我有义务把我所知道的情况,实事求是、原原本本地讲清楚。这样不仅可以澄清一些不符合实际的传说与猜测,而且有利于在尊重历史事实的基础上总结出应有的教训。”为了确保事件回忆的准确性,默涵同志与中央党史研究室主任李琦同志联系调阅有关胡风的档案,得到李琦同志的全力支持,从而获得了包括毛泽东、周恩来等领导有关批示等重要的第一手材料。根据默涵同志口述整理的《胡风事件的前前后后——林默涵访谈录之一》一文详细追述了当年党内与胡风文艺思想的分歧和开展的思想批评,以及如何演变为政治事件的历史全过程,并分析总结了这一事件产生的原因和沉痛的历史教训。默涵同志的文章发表后,梅志同志发表了《历史的真实》一文,提出几点不同意见,为此,默涵同志又发表了《几点说明与补正——林默涵访谈之二》。

默涵同志关于胡风事件的回忆,在社会上引起很大关注,成为研究这一段历史的重要史料。

林默涵与李苦禅、张瑞芳、臧克家、曹禺、赵丹、赵浩生、萧淑芳、夏衍、吴作人等合影

默涵同志缅怀友人的回忆,擅长以生动的笔触,在具体的事件中刻画出人物的性格和特征,在读者面前展现出一个个鲜活的、闪烁着理想光辉、高尚人格而又朴素无华的共产党人的形象,字里行间蕴含着他的爱憎,从而具有鲜明战斗性。

例如,在《忆艾思奇同志》一文中,他为读者刻画了一位默默耕耘在马克思主义理论园地的学者形象:

艾思奇同志不过大我几岁,但却是我哲学方面的启蒙老师。正是《大众哲学》和艾思奇同志的其他哲学论文引起了我的兴趣,我才进一步阅读了马克思主义的哲学著作。……我对于艾思奇同志是始终怀着尊敬的。

他给我的第一个印象,是一个敦厚而不善辞令的人,宽阔的前额,炯炯的眼神,一看就觉得正是一个善于思考的哲学家。

默涵同志回顾了20世纪30年代、40年代与艾思奇同志在上海哲学研究会和延安《解放日报》副刊共同战斗的日日月月。其中一段是写延安“抢救”运动的:“副刊部的运动比较稳妥,这与艾思奇同志的实事求是作风是有关系的。但是,这样一来,副刊部就没有打出一个‘特务’来,而艾思奇、温济泽和我就被认为是一个‘包庇特务的宗派’,斗争的锋芒便直接转到我们身上了。首当其冲的当然是艾思奇同志,已经开过好几次批判会,弄得他瞠目结舌,晕头转向,接着就要轮到我了。”在写到周恩来同志把自己从“抢救”运动中调往重庆《新华日报》工作时,默涵同志以略显沉重的语气写道:“回到报社,我就把周副主席的谈话告诉了艾思奇同志,他也为我的调动高兴,因为这样可以避免一场即将到来的批斗。临走前夕,我去向他告别,一盏小油灯照着他的有些消瘦的脸,虽然强带笑容,却可以看出他的心情有点黯然。他拿出一包稿子,是他翻译的海涅的诗〈德国——一个冬天的童话〉,这是他利用工作的余暇,一点一点地翻译出来的。他要我带到重庆交给黄洛峰同志,请他帮助出版。……我们的车子经过国统区,每到一个地方吃饭或添油,国民党军警都横执着上了白晃晃的刺刀的枪,把我们的车子团团围住,如临大敌。我们在宝鸡的一家旅店住宿,发现旅店人员一下子都换成了便衣特务。我最担心的是怕遗失艾思奇同志的译稿,我把它放在挎包里,白天背在身上,晚上枕在头下,一直带到重庆,交给了黄洛峰同志,才如释重负。不久,这书就由读书生活出版社出版了。”

艾思奇

在默涵同志这些近乎不动声色、简洁质朴的文字里,对革命战友之间的相互理解和深情厚谊令人感动不已。

最后,默涵同志写道:“艾思奇同志是不大流露情感的,但你决不用对他提防什么。他不是‘当面输心背面笑’那样的人。……艾思奇同志是不喜欢说话,甚至拙于言辞,只知扎扎实实做学问的人。他一点也不像有些人物,一出了名就以为无所不知,到处夸夸其谈,唾沫满天飞,真是一举而天下知……而艾思奇同志却默默地一辈子在编讲义,教哲学。他的几百万字著作,虽然并不如经天之日月,但是却有如闪烁的彗星,在暗夜里能给寻路的旅人投送一点微光,因而受到人们的感谢,我就是在这许多感谢它的照引的寻路人中的一个。”在此,默涵同志的褒贬与爱憎,一目了然。

又如,在《记老包》一文中,他以诙谐的笔调写道:“我同之静同志认识,是解放后他从山东调到北京中宣部工作的时候。当时他还带了一个警卫员来,一到中宣部,就把他的警卫员取消了,并且收了警卫员的枪。我和宗一常拿这件事打趣他:‘包老爷好威风,一到京城就被缴械了!’大概老包自己也觉得有趣吧,这种时候他总是哈哈一笑。”老包的憨厚、随和,以及同志间的轻松与幽默跃然纸上。

接着,默涵同志笔锋转向严肃的话题:“之静同志性格温和,平易近人,很少看见他疾言厉色,同人有什么过不去的争执,但他决不是无原则的不讲是非的人。在重大问题面前,他总是冷静考虑、深思,然后作出抉择,是其所是,非其所非。有一件许多人知道的事情:十年动乱前,在宣传、学习毛主席著作过程中出现了一股庸俗化的实用主义思潮,有人在报刊上写文章,主张把毛泽东的军事思想运用于治病,提出服药要‘集中优势兵力’一次服大量的药以围歼病菌;不是照医生规定的定时定量服药,而是按照‘停停打打、打打停停’的游击战术‘服服停停、停停服服’。这样搞,不是要害死人吗?还有人简单地认为,只要学习了毛主席著作,打球就定能取胜。这种不是从立场观点上学习毛主席著作,而是生搬硬套毛主席著作的做法是十分荒唐的、极其有害的。中宣部的同志都认为必须赶快纠正。但是,大家都心里明白,这种思潮是从林彪鼓吹‘活学活用’‘立竿见影’等谬论衍生而来的。批评这种思潮,弄得不好,就会被认为反对林彪,甚至被扣上‘反对学习毛泽东思想’的帽子,因此不能不谨慎从事。当时,之静同志是中宣部出版处处长,我在中宣部分管点出版,我们多次商量,觉得我们职责所在,不能回避不管,便由之静同志执笔,为中宣部起草了一个关于学习毛主席著作和宣传革命领袖事迹中存在的问题给中央的报告,经过反复修改,提交部务会议讨论后报送中央。邓小平同志很快就批发全国,刹住了那股不良风气。果不其然,‘文化大革命’一开始,这个报告就被当成反对毛泽东思想、反对‘林副统帅’的‘罪证’。而起草这个报告的老包和我,当然是‘罪不容诛’,大会小会,我不知被揪斗了多少次。当时我已被囚禁,同外界完全隔绝,我想老包也逃不脱这个劫难。”

默涵同志在结尾处深情地写道:“老包比我大一岁,宗一比我小几岁,谁知他们两人都被‘四人帮’逼得先我而去了,但他们为党为人民所作的贡献,是不会泯灭的,我也永远不会忘记他们的音容笑貌。我常常觉得,跟他们一起散步,一起聊天,一起开玩笑,一起探讨问题的情景,还是历历在目,仿佛就是昨天的事情。”

《涧水尘不染,山花意自娇——忆柳青同志》是默涵同志最具文学性的一篇回忆录,近9000字,作为序言,收入中国青年出版社纪念柳青的文集。他以饱含深情的笔墨,娓娓而谈,在读者眼前徐徐展开了这位与人民同呼吸共命运的文学家的艺术人生。

文中,他生动地回忆了1940年冬,在延安与柳青的初识:

一天早上,我下山散步,在山坡上遇见一个穿日本军大衣的生人,看得出是从敌后战场回来的。他个子瘦瘦的,脸庞黧黑,一双圆圆的眼睛仿佛含着羞涩。我们互相望望,却没有打招呼。后来见的次数多了,就自然讲起话来了,我才知道他叫柳青。我们竟然谈得很投合,在此后的一段时间里,几乎每天他都到我的窑洞里来聊天。我不知道他为什么喜欢跟我谈话,至于我,是因为觉得他朴实、率直,没有什么派头,也不掩饰自己的毛病。他常说:“我是一个农民,在我身上有许多农民的毛病。”而使我最感兴味的,正是他对于陕北农村惊人的熟悉,他能够把陕北各种农民的性格、爱好、习惯等,如同讲故事一样描述得十分生动有趣,使人听得忘记了疲劳。

默涵同志以柳青的作品《地雷》《种谷记》《铜墙铁壁》《创业史》为线索,详细追述了柳青如何执着地坚持投身并沉淀在火热的群众生活之中:

柳青“并不以为自己‘出身农民阶级’,就用不着到群众中去吸取营养,丰富创作源泉了。他在延安待的时间不长,1942年延安文艺座谈会之前,他到了绥德;1943年春,他到了米脂县的农村当乡文书。他说:‘这时才算是真正下农村做实际工作。’在这以前,他虽然到了农村,却是一个可有可无的人,因为并没有进到农村的实际工作中,而只是为写作搜集材料,‘观察生活’;也就是说,他还不是生活漩流中的一分子,而是岸上的旁观者。……但柳青也不是一下子就认识同工农群众结合的必要性的。他说他理解这一点,不仅是接受了毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的教导,而且是‘被现实逼迫’出来的。正是这一‘逼’,才使他后来成为最熟悉农民,塑造了一系列农民典型形象,反映了我国农村亘古未有的深刻变化的杰出作家。几年乡文书的生活中的观察和体验,是他第一篇长篇小说《种谷记》的基础。”

……

他认为一个作家不能借群众成了名,就脱离开他们,那种以为曾经同群众结合过一时就够一辈子受用的想法是很危险的。因此《铜墙铁壁》一脱稿,柳青就又卷起铺盖回到陕西农村去了。他总是往下钻,而不肯漂浮在上面。

这回柳青选择了长安县皇甫村作为生活根据地,把全家搬到那里去落户,他并且担任了长安县委副书记的工作,经常柱着一根打狗棍,到各村奔波。他不是群众斗争的局外人,而是全身心地投入斗争,同群众结下了深厚的感情。……

种瓜得瓜,种豆得豆。人民和生活并没有吝惜给柳青以应有的报偿。在人民的哺育和生活的滋养下,经过几年紧张、艰辛、呕心沥血的劳动,柳青终于写成了第三个长篇小说《创业史》第一部。

……

柳青过着清苦的生活,在皇甫村整整住了十四年。《创业史》出版后,他把所得的稿费全部捐给了公社,公社用这笔钱办了机械厂。

柳 青

默涵同志说:“柳青是一个作家,但首先是一个共产党员。他不但立志要用自己的作品来推动生活的前进,而且直接参与了改造生活的斗争,但不是高高在上的‘干预生活’。他关心人民的利益胜于关心自己的创作,他的作品反映的是他自己参加创造的生活。”

默涵同志与柳青是志同道合的至交与诤友。在这篇回忆中,他不仅表现了柳青坚持生活、战斗在社会基层的创作道路,而且以丰富的笔墨和色彩描述了他们之间心心相印的战友深情。其中,当年夜访柳青的文字,笔触清新、细腻,给读者留下这对友人共话夜烛的美好剪影:

从米脂县城到他住的吕家捡乡,要翻过几道山梁,到达那儿时已是黄昏,一弯新月已经升起。柳青对我的意外到来,十分高兴,立刻吩咐他的老伴杀鸡蒸馍招待我。当天晚上,我们谈的很多,灯油干了,又点上蜡烛,山村的夏夜颇有凉意。他兴奋地告诉我农村斗争的复杂性和他的创作打算。第二天早起,他带着我在村里串门……我在柳青的村里盘亘了一整天,临别时,我给他留下了一首小诗,至今还记得是这样几句:

麻鞋粘杂草,攀越访故交。

涧水尘不染,山花意自娇。

相逢纤月上,对语烛光摇。

为塑英雄像,何辞沥血劳。

这里的“涧水”、“山花”含有双重意思,既是纪实,同时又暗喻柳青的不慕繁华,不求名位的淡泊性格。但是我没有把这点意思告诉他。

我向柳青告辞,他怕我迷路,又怕我被狼吃掉,送我走了很远,直到我走上大路,他才回转。

“文革”期间,默涵同志和柳青都受尽了磨难,默涵同志以凝重、悲愤的笔调,描述了他们之间的互相牵挂和对“四人帮”的憎恶与蔑视之情:

十年动乱中,我跟柳青完全隔绝了。我是最早被揪斗、关押起来的人之一。整整九年,我被单身囚禁在一间屋子里,窗玻璃上涂了白漆,还遮着窗帘,只有最高一层窗格子,可以透进一点光亮。没有书籍,没有纸笔,也没有人说话,只是呆坐着,在悬念、回忆和幻想中艰难地度过漫长的日子,这是怎样一种生活呢!这时我才理解为什么马克思、恩格斯反对长期单独禁闭人,因为长期的精神孤独,可以使人发疯。……我那时的心情虽然有点怆然,却并没有完全绝望,“四人帮”制造的沉沉黑狱,终不能完全遮住一线光明。

柳青的影子常常在我眼前闪现,我不知道他是否也挨斗了。我想:他一直住在农村,除了写作,既不当“官”,也不大发表什么言论,该不至于被揪斗罢。谁知道他也逃不出这个劫运。一九七五年夏天,我被流放到江西后,才陆续听说他曾被揪到西安游斗,他在皇甫村的家被捣毁,老伴被逼死,自己也几乎活不下去。后来周恩来同志过问柳青的情况了,才保住了他的命。邪恶势力毕竟没有能把他压倒,他学会了“在困难中微笑”,坚韧地活了下来。他相信“四人帮”必然垮台。

然而,柳青虽然在困难的处境中,还是关心着我,悄悄打听我的下落。七二年后,我的老伴从监狱被释出了,一次柳青来京,托人把她找去,详细地询问我的情况,但是我老伴也知道的很少,只有相对唏嘘,柳青不禁落了泪。

……七八年五月初,正是小麦扬花的季节,柳青的严重哮喘不能适应,不得不离开陕西来北京治病,住在朝阳医院。我去看他,十多年不见,真是恍如隔世,悲喜交集。然而,别来多少事,相见反无言,我们都不愿意谈论那些不愉快的往事。我看他身体虚弱,只劝他好生疗养,什么都不要想,把病治好,好重整旗鼓,写完他的《创业史》。

……他说:在十年浩劫中,因为不能写作,倒有时间思索了许多问题,不仅对文艺工作,而且对政治生活、经济建设等等,都有许多想法和看法。我很想听听他的意见。我们相约待开完会后,好好谈一谈。谁知这个愿望竟未能实现,而且永远不能实现了,他永远把他的思索的成果带走了。

……

默涵同志回忆柳青的文章,饱含深情,内容丰厚,夹叙夹议,富有文采,从不同侧面刻画了这位植根于人民的杰出作家的思想、情感、性格与成就,努力做到了他所提倡的“历史与艺术的结合”。

随着时光的流逝,默涵同志和无数革命前辈,以及他们笔下的仁人志士与我们渐行渐远。然而,他们充满理想光辉的言行和留下的文字,却会积淀为中华民族宝贵的精神财富,激励中华儿女继续奋勇前行。历史和人民不会忘记他们所做的贡献。这也是本期《传记文学》所以刊发回忆、研究林默涵同志诸篇文章的重要原因。

责任编辑/斯 日

右起:林默涵、姚雪垠、叶圣陶、刘白羽交谈时合影