《红高梁家族》的英译对《带灯》英译的启示

田亚亚,寇新智

(商洛学院语言文化传播学院,陕西商洛726000)

《红高梁家族》的英译对《带灯》英译的启示

田亚亚,寇新智

(商洛学院语言文化传播学院,陕西商洛726000)

葛浩文英译的《红高粱家族》取得了巨大的成功,引起了西方读者强烈的反响。他在忠实的原则下敢于大胆变通,译文既保留了原作品的神与韵,又易于西方读者理解与接受。《带灯》为贾平凹的新作,其思想性、艺术性、教育性与影响性达到新的高度,其翻译研究有助于贾平凹作品更好地对外传播。《红高粱家族》与《带灯》两部作品有很多的共同之处,前者可以有效地指导后者的翻译。在《红高粱家族》异化与归化相结合的英译策略的指导下,《带灯》可主要采用直译、意译、编译与省译的翻译方法。

《红高粱家族》;《带灯》;葛浩文;忠实;变通

2012年,莫言凭借《红高粱家族》《丰乳肥臀》《生死疲劳》《酒国》《蛙》等作品获得诺贝尔文学奖。《红高粱家族》描写了抗日战争年代高密东北乡余占鳌、戴凤莲、豆官等人奋起抗击日本侵略者的英勇悲壮故事。小说洋溢着丰富饱满的想象,张扬着中华民族旺盛的生命力。1993年该小说的英文版出版发行,引起了国际社会的强烈反响。《带灯》是贾平凹文学创作上的又一部巅峰之作,作品不仅保持了作者以往的艺术特点,更是达到了新的文学高度,获得了“2014年花地文学榜年度长篇小说金奖”等奖项。作品以小见大,通过女主角带灯的经历折射出诸多社会问题。《带灯》与《红高粱家族》有很多共同之处,两部小说均由当代中国文坛极具影响力的作家所创作;作品中充满了方言俗语,具有浓郁的地方特色与乡土气息,饱含民俗文化,展现了中国特定地域的风土人情;作品皆反映了中国一定历史时期的社会现实,塑造了独特的人物形象。

但与莫言的作品相比,贾平凹作品的英译还比较有限。虽然贾平凹作品的翻译先于莫言作品的翻译,但根据翻译的数量、译文的可读性、目标读者的接受情况等方面来看,莫言作品英译本更受国外读者喜爱。通过分析莫言代表作《红高粱家族》的英译策略探究贾平凹代表作《带灯》的英译,有助于译者明晰莫言小说的翻译策略与特点,帮助译者更好地翻译贾平凹的作品,从而实现贾平凹作品在英语世界更加有效的传播。

一、《红高粱家族》英译策略分析

《红高粱家族》是由美国著名的翻译家、中国当代文学作品的国际级翻译大师葛浩文翻译的。莫言作品能够获得诺贝尔文学奖,葛浩文(Howard Goldblatt)功不可没。葛浩文认为译者不仅要考虑作者的原意,还应考虑西方读者的阅读习惯,在努力保持原作思想的同时,译者要敢于突破与创新[1]。他在翻译中灵活地使用了归化与异化相结合的翻译策略,译文不仅保留了原文的文化特色,而且符合英语国家读者审美情趣,可读性强。当原文能异化时,他尽量选用了异化的翻译策略,以最大限度地传达原文的异质特色。但同时他不拘泥于字与字、词与词、句与句、段与段之间的完全对等,他能根据译入语读者与文化进行灵活地变通,采用“改译”“删节”与“编译”等方法,即对原文进行适度归化处理。葛浩文在《红高粱家族》中采用的异化、归化相结合的策略主要体现在以下几个方面。

(一)俗语的翻译

俗语也叫俗话、俗言,指流行于民间的通俗语句,带有一定的方言性,包括谚语、俚语、惯用语等。俗语具有语言形象生动、表意准确、比喻恰当、说理深刻、通俗易懂、富有哲理性的特点[2]。《红高粱家族》一书中包含很多俗语,葛浩文基本上采用了异化的翻译策略,当异化无法传达原文的文化内涵与意思时,他才采用归化的翻译策略。

例1“别急!”大爷说,“心急喝不得热粘粥。”[3]5

译文:″Take it easy!Greedy eaters never get the hot gruel.″[4]8

例2奶奶说:“然后你们就鸡走鸡道,狗走狗道,井水不犯河水。”[3]25

译文:She said,″After that,chickens can go their own way,dogs can go theirs.Well water and river water don′t mix.″[4]29

例3外曾祖父站在我奶奶面前,气咻咻地说:“丫头,你打算怎么着?嫁鸡随鸡,嫁狗随狗。”[3]79

译文:He walked up to grandma and said angrily,″What are you up to,you little tramp?Marry a chicken and share the coop,marry a dog and share the kennel.″[4]91

例4郎中像自言自语又像是对骡子说:“不是冤家不碰头,人为财死,鸟为食亡,少年休笑白头翁,花开能有几日红,得让人处且让人,让人不算痴,过后得便宜。”[3]229

译文:He said,as much to himself as to his mule,″Rivals and lovers are destined to meet. Men die over riches,birds perish over food. The young must not scoff the old,for flowers don′t bloom forever.One must know when to yield to others.No sign of weakness,it will work to one′s later advantage.″[4]253-254

例5二奶奶高声喊叫:“跑了和尚跑不了庙。”[3]357

译文:She shouted,″The monk can run but the temple will never get away.″[4]373

以上五个例子中的黑体部分为俗语。通过中英文对比不难发现葛浩文采取了直译的方法,也就是异化的翻译策略。语言是文化的载体和重要组成部分,不同民族的文化既具有特殊性,又具有普遍性,汉英民族对很多事物的看法具有一致性。直译不仅保持了汉语俗语的内容,而且保留了其语言形式,尤其保留了俗语的文化形象、比喻修辞格以及民族与地方色彩,给读者带来新奇的阅读体验,加强了中英文化间的平等交流[5]。

例6爷爷们又意气风发地吵嚷一阵:人活一世,不蒸馒头争口气!不要让他们小瞧我们,不要让他们认为高密东北乡无能人[3]245!

译文:Granddad and the others argued,″Aman only lives once.Don′t let the world look down on the people of Northeast Gaomi Township!″[4]268-269

例7“打你鞋底,是教你好好做人。县长说抽大烟拔豆芽,一码归一码。赏你十块大洋,让你回家做个小本生意,别再起那暴发横财的坏心。”[3]142

译文:″The whipping was intended as a lesson for you.He wants you to take these ten silver dollars home to open a small business and forget about ill-gotten wealth.″[4]160

例6原文中包含俗语“人活一世,不蒸馒头争口气!”,葛浩文根据语境省译了该俗语的后半部分。馒头是中国北方特色传统面食之一,中国老百姓对馒头倍感熟悉与亲切,但西方人对该食物却比较陌生。另外,该俗语主要用来说明“人活一世要争口气”的道理。直译该俗语会使西方读者一头雾水,不知作者要表达什么意思。因此葛浩文采取了归化的翻译策略,对该俗语进行了部分省译,省译后的内容明了通畅,准确传达了原文的意思。例7中的“抽大烟拔豆芽,一码归一码”为俗语,中国读者根据上下文能够理解该俗语的意思,但由于西方大部分读者对“抽大烟”“拔豆芽”的认识很模糊,不清楚两者之间的联系与区别,很难理解该俗语的意思。该俗语如若直译,非但不能生动地再现原文的含义与语言特色,反而会增加读者的阅读负担,因此葛浩文省译了该俗语。

(二)粗俗语的翻译

《红高梁家族》一书中包含大量粗俗语,他们能够淋漓尽致地展现出作品中不同人物的人物形象,增强语言的表现力与感染力。葛浩文在翻译小说中的粗俗语时,根据原文意思与译入语读者的接受能力灵活采取了异化或归化的策略。

例8大个子伪军说:“老畜生,滚到一边去。”[3]12

译文:″Get the hell out of here,you old bastard,″the taller soldier barked.[4]16

例9爷爷咬牙切齿地骂:“婊子!”奶奶毫不客气地说:“公驴、公猪!下贱的东西,你只配和丫头子困觉!”[3]290

译文:″Whore!″Granddad railed,gnashing his teeth.″Ass!″Grandma fired back impertinently.″Sw ine!Scum!Sleeping with a serving girl is all you′re good for!″[4]305-306

例10余司令一愣神,踢了王文义一脚,说:“你娘个蛋!没有头还会说话!”[3]8

译文:Commander Yu froze momentarily,then kicked Wang Wenyi.″You dumb fuck!″he growled.″How could you talk without a head?″[4]11

例11余司令怒冲冲地骂:“老子就是这地盘上的王,吃了十年拤饼,还在乎王大爪那个驴日的!”[3]24

译文:Commander Yu spat out angrily,″I′m king here.I ate fistcakes for ten years,and I don′t give a damn about that fucking Big Claw W ang!″[4]29

例8与例9中的粗俗语“畜生、婊子、公驴、公猪、下贱的东西”在英语中有对等的表达,因此葛浩文采用了直译的方法。例10中,粗俗语“你娘个蛋”并非实指,只强调余占鳌对冷支队的不满,在英语中没有与此相对应的粗俗语,因此葛浩文使用归化的策略,借用英语中常用的粗俗语“you dumb fuck”来翻译,以达到原文的表达效果。例11中包含“老子”与“驴日的”两处粗俗语。“老子”刻画了余占鳌霸气、骄傲的草莽英雄形象。“驴日的”是骂人的粗俗语,表现出余占鳌对王大爪不满、厌恶、愤恨的情绪。这两个粗俗词在英语中没有完全对等的表达,因此葛浩根据原文的意思与语气,将“老子”意译为“I′m king here”,将“驴日的”意译为英语中常用的“fucking”。简言之,葛浩文在翻译小说中的粗俗语时,能直译的直译,不能直译的按照译入语读者的接受习惯意译。

(三)人名的翻译

文学作品中的人名是文学作品创作中的一个重要元素,他们并不是随意堆砌的简单代号,他们通常能够体现人物的品质、个性、职业等特点,能够塑造人物的形象[6]。在《红高粱家族》一书中,葛浩文根据具体名字的特点灵活选取了异化或归化的翻译策略。对于没有特定文化含义的人物名字,如余占鳌、戴凤莲、豆官、单庭秀、单扁郎、王文义等,他采用了音译的方法。对具有特定文化含义的名字和表明人物体貌特征或性格特征的绰号,他选用了直译或意译的翻译方法,以使读者感受到作品中人物的特征,快速地记住人物的形象与名字,(见表1)。

表1 《红高梁家族》中人名的翻译

二、《带灯》的英译方法

从《红高粱家族》的英译可以看出,中国的文学作品要想“走出去”,译者需要在忠实与叛逆间保持平衡。译者不仅需要考量作品的原意,还应考虑译入语国家的语言、文化、社会、政治、意识形态、诗学观念以及目标读者的喜好等文本外因素,恰当运用归化与异化的翻译策略,敢于对原作创造性地批判,灵活采用直译、意译、音译、编译、改译、省译等翻译方法,力求在作者与读者之间寻求一种平衡。在《红高粱家族》的英译策略指导下,《带灯》可主要采用以下的翻译方法。

(一)直译

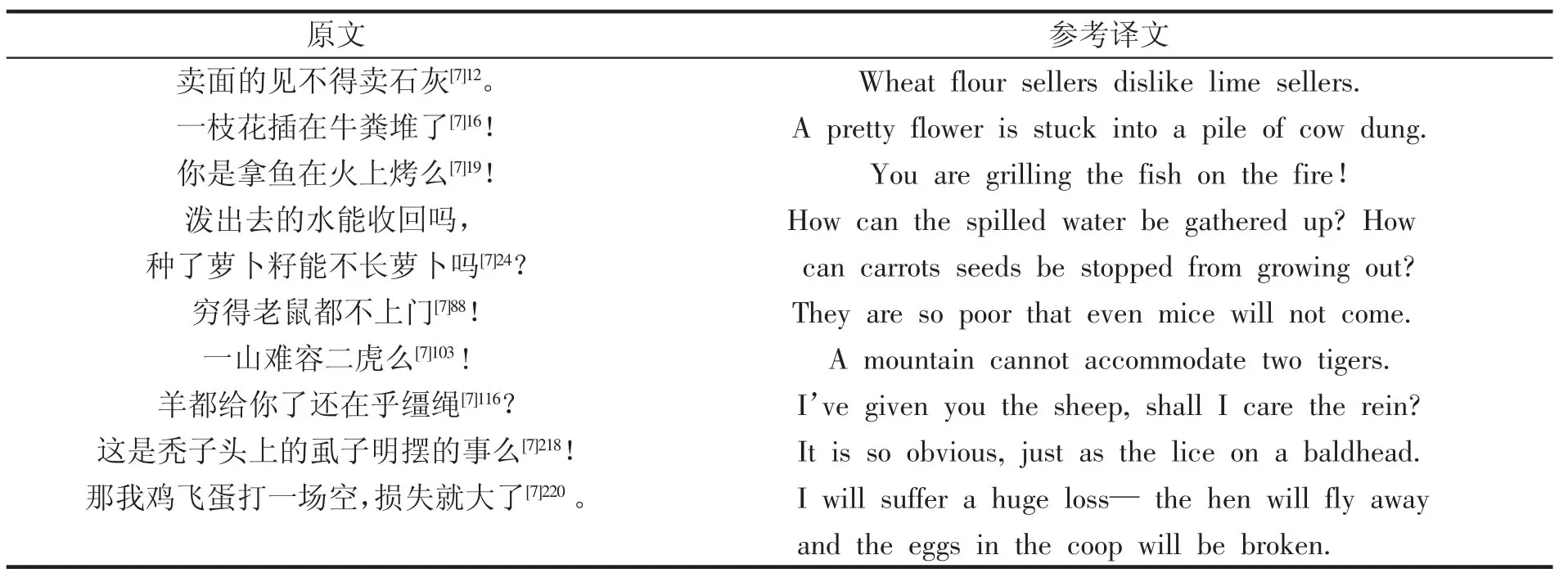

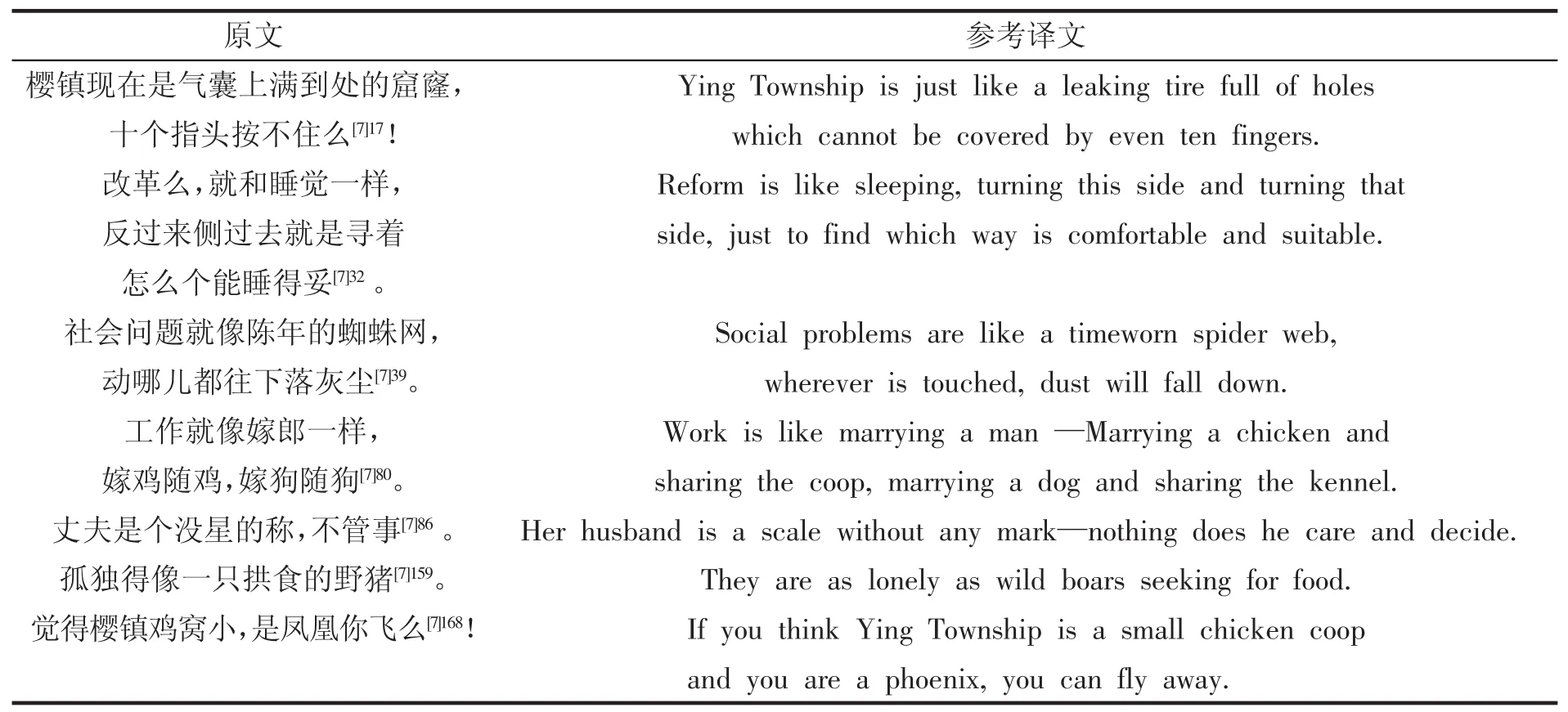

直译为翻译的首选的方法,直译不仅可以表达原文内容与意义,还可以保留原文的语言特色与艺术风格。比较《红高粱家族》的中英本得知,葛浩文在直译能被西方读者接受的情况下基本上采用了直译的方法,以使得译文最大限度地传达原文的意与神,体现中国文学的民族特色。《带灯》中绝大部分内容可采用直译的方法。例如,该小说中的人物对话包含了丰富的俗语与比喻句,他们能够生动地刻画小说中的人物形象,精炼地表达人物思想,能够引起读者强烈的共鸣,启发读者深刻的思考。表2和表3中列举了该书中的部分俗语、比喻句并给出了参考译文,读者可体会直译的效果与魅力。

表2 《带灯》中俗语的翻译

表3 《带灯》中比喻句的翻译

(二)意译

意译是翻译中最常用的方法之一,属于归化的译法。《带灯》中很多地方需要使用意译的方法,如典故与方言的翻译。例如,在该书的中部“星空”“天真的要大旱了”这一小节,带灯引用了天气谚语总结了天气变化规律后,白仁宝说道,“士别三日刮目相看啊![7]143”。该话语与历史典故有关,出自《三国志》,说明即使三日不见,别人已有进步,即不能用老眼光去看人。中国读者根据上下文与常识能判断出白仁宝说话时文绉绉、油嘴滑舌的强调。由于外国读者不知道该说法的出处与文化内涵,译者如若机械地将其直译为“I haven′t seen you for three days,I should look at you in a new way”,那么译文既无法准确传达原文的意思,也不能表现人物性格特点。译者可仔细揣测原文的含义与语气,将其意译为“My heaven,I can′t believe you are so knowledgeable!”

《带灯》一书中,商洛方言贯穿始末,方言亦宜采取意译的方法。例如,“反正他啥都告,都是些不上称的事。”[7]156“不上称的事”为方言,意思是“鸡毛蒜皮的事”,该词语不宜直译,而应按照其意思意译为“trifles”。“带灯喝了五盅,竹子竟喝了八盅,脸红得像猴屁股。正吃喝得王朝马汉,一个人……”[7]157,“正吃喝得王朝马汉”为方言,意思为“正吃喝得起劲”,该表达只可意译,可译作“When they are eating and drinking ecstatically…”。“村里没人能写字的,能写字的小孩子字又写得狗渣渣草一样”,在该句中“狗渣渣草”为商洛等一些地方一种常见的野草,在英语中没有与此对应的表达。翻译该词语时,直译行不通,音译也无法向读者传达有效的信息。原作者用了比喻句,意思是说小孩写的字很潦草,无法辨认,因此译者可将该句话意译为“No adult in the village can write,and pupils write in a terrible scrawl.”

除上述例子外,小说中的方言随处可见,如“日弄着去吃酒打牌”“天麻碴子黑”“你咋恁猴呀”“本以为镇政府的工作从此就轻省了”“然后说没盐没醋的事”“人家在外也不容易,叫人家作难着弄啥哩”“让我们将来成绝死鬼呀”“她还坐着发瓷”“她和病致什么气”“你是稀女子”“陆主任遗憾选瞎了”“你狗日的灵”“娶媳妇要洋火的”“这才给带灯说她的恓惶”“得了这瞎瞎病”“毛林没本事,换布拉布就见不得”“你能的很,你咋扇呀”“老人一辈子细发惯了”“张振民的问题三棰两梆子就处理了”“让刘婶烙个锅盔大家打平伙吃”“你吼是吃多了”“一有灾害,镇政府干部的苦情就来了”“孩子在小推车里尖锥锥的哭”“张膏药没闪面”“那换布又塞给了领导多少黑食”“心里有些谋乱”“你没事了,不会宁宁坐着”“狗日的沙场发得扑腾了”。译者在翻译这些方言时,一定要舍弃原文的字面意思,挖掘其真正的意思与说话者的口吻,然后对其意译。

(三)编译

当原文与译入语国家的语言文化、政治宗教背景、意识形态、读者接受水平等产生矛盾时,译者有时需要创造性地编译原文,编译是化解中西文化矛盾的有效方法之一。例如,该小说中部“县志里的祥异”这一小节有关于天气记载的细节,共十六段,以下节选了前三段。

德宗贞元元年,春大旱,天有红光如焰。夏至蝗虫白昼群飞,蔽天旬日不息,草木叶及畜毛皆尽。县东饥民冲进县衙杀五十人。

顺宗永贞四年秋,地震,莽山南崖崩塌,三村寨不复存在。十一月大风怒号,发屋拔木,流寇至,二人随之。

太宗淳化四年,六月降雪,有黑兽似猴,而腰尾皆长,性猛迅,见人食之。国之易政[7]73。

仔细分析原文本得出,作者通过引用县志里有关天气的记载说明在天气发生异常的时候,百姓很有可能暴动,国家容易发生动荡或政变。原文十六段均为文言文,每段中包含中国历史年号等专有名词。如果译者不对原文做任何删减与调整,完全按照原文顺序与字面意思翻译,那么译文将枯燥乏味,读者将产生阅读负担。该部分内容对整部作品的主题思想、情节发展、人物形象、艺术美感等没有直接的影响,所以译者可用一两句话概括该部分内容,即对原文进行编译。参考译文为“According to the record of county annals,in different dynasties Ying Township suffered various natural disasters,which indicates natural disasters always bring about riots and social instability.”

再如,小说308到309页有关于吴干事逼供王后生的细节描写。

王后生又闭口不说话了,任凭吴干事揪着他的衣领提起来又扔到地上,再是拿拳头在头盖上犁道儿,敲出了栗子包,仍是不说话。吴干事说:“你以为你是渣滓洞里的共产党员吗?”用手使劲捏王后生的腮帮,把嘴捏开了,把痰唾进去……吴干事骂道:“我日你妈!”就掀屁股,屁股胡扯狞,裤子就崩开了缝,露出黑乎乎的屁眼来。吴干事一指头捅进屁股眼往上勾着掀,王后生身子塌下去[7]308-309。

上述描写刻画了基层乡镇干部对待滋事群众时的野蛮、粗暴、低俗形象。在我国偏远的部分乡镇可能确实存在侯干事这样的公务员,但这毕竟是极少数现象,而且作为文学作品,小说中难免有夸张的成分。但是,在翻译上述内容的时候,译者如果撇开翻译中的意识形态因素以及读者的接受能力与审美习惯,忠实直译原文本,那么译文将会引起译入语读者对中国公务员形象与工作方式的误解,不利于维护中华民族的形象。因此,译者应该根据上下文,编译该部分内容,淡化原文中粗俗、野蛮的描写。参考译文如下:

Wang Housheng shut his mouth and refused to say anything.Clerk Wu seized his collar,pulled him up and threw him onto the floor,then beat his head heavily with his fist,but Wang Housheng still didn′t utter a word.Clerk Wu said,″Do you think you are an unyielding warrior?″He squeezed Wang Housheng′s cheeks and spat onto his face……Clerk Wu cursed,″Son of bitch″,then he leaped up to Wang Housheng and gave him a violent beat.

原文中“拿拳头在头盖上犁道儿,敲出了栗子包”是吴干事审讯王后生时的具体动作描写。该句如若直译,读者不易理解“犁道儿”这一欺侮性的动作;“敲出了栗子包”的直译译文将使读者感受到吴干事的毒辣,因此译者可根据意思编译该句,只需译出吴干事用拳头击打王后生的头,不用对细节做过多的描述。原文中“渣滓洞里的共产党员”包含复杂的背景知识,直译不易解释清楚原意;另外此处涉及的相关背景知识并不包含特有的中国文化,不影响译入语读者对吴干事话语意思的理解,所以此表达不宜直译,可编译为“unyielding warrior(不屈不挠的勇士)”。原文中“嘴捏开了,把痰唾进去”以及“就掀屁股……吴干事一指头捅进屁股眼往上勾着掀,王后生身子塌下去”细致入微地刻画了吴干事野蛮、粗俗、卑劣的行为,直译会使译入语读者对中国公务员形象产生误解,甚至对作品产生厌恶的情绪,因此可用概括性的语言编译该部分,以利于读者对作品的接受与认同。

(四)省译

省译是中国文学对外译介常用的方法。在《红高粱家族》的翻译中,葛浩文多处使用了省译的方法。葛浩文认为《红高粱家族》中有些段落是玄奥抽象的典籍引用,与小说主题思想联系不大,读者不易理解;有些段落为空洞的说理,影响读者对作品的判断与评估,因此经作者同意,他对原文的内容进行了一些删减[8]。为了增强译文的可读性与可接受性,《带灯》中的部分内容适合采用省译的方法。例如,《带灯》中有关于马副镇长吃引产下来胎儿的描写:

带灯说:给领导做了什么好吃的?侯干事说:卫生院送来的药,我在电炉子上给蒸了蒸。带灯说:啥药,用锅来蒸?伸手把锅揭

了盖,一股子腥味扑出来,里面是一堆虚腾

腾的肉,一时还没看清是什么肉,侯干事就

把锅盖盖了,端到里面卧室去,说:领导,要

趁热吃哩!马副镇长就给带灯说:吃药哩,就

不让啦。去了卧室,侯干事也就出来,撇了撇

嘴,悄声说:难伺候哩。带灯说:这你还不特

长?哪儿弄来的娃娃鱼?侯干事说:不是鱼,

是娃娃。带灯吓了一跳,说:娃娃?想想刚才

看到的肉的模样,好像是个娃娃趴在锅里。

侯干事说:……马副镇长身子不好,有医生

说能吃几个三个月左右引产下来的胎儿可

以大补,卫生院就定期送来一个。……卧室

虽然还闭着一道门,外间的办公室里已经弥

漫了腥味。带灯说:吃了几个啦?侯干事说:

这是第三个。带灯说:哦,你就这样帮着吃人

啊!……马副镇长在卧室里吃着,似乎在说:

你蒸过了吗,小牛牛都化了。他还没有发呕,

带灯却胃里翻腾,喉咙里咯儿咯儿响[7]50-51。

该段详细描写了马副镇长为了治病而吃引产下来胎儿的情景。描写一方面说明了侯干事善于阿谀奉承,拍领导马屁;另一方面刻画了马副镇长愚昧、残忍、野蛮、不人道的性格特点。整部作品中,作者对樱镇大部分领导干部与普通工作人员进行了大量负面描写,部分意图在于反衬带灯“出淤泥而不染”的特点。然而翻译的过程中,译者如果只考虑译文的忠实性与准确性,一味地抠字眼,忽略政治、意识形态、价值观念与读者接受能力等因素,那么译文将很可能无人问津。在翻译上段内容时,译者只需翻译原文前五行中带灯与侯干事的部分对话,使读者了解侯干事善于奉承领导,马副镇长挑剔、官僚的作风。有关马副镇长吃胎儿的描写涉及到人权、政治、法律等敏感问题,可能成为外国反华分子批判、攻击中国的证据,直译将产生无法估量的负面影响,因此应省译相关描写。原文本的参考译文如下:

Daideng said,″What delicious food have you prepared for the leader?″Clerk Hou replied,″Not food,it′s medicine.The health center sent the medicine and I had it steamed on the electric stove″.Clerk Hou brought the medicine to vice mayor Ma′s bedroom and said,″Leader,please eat it.″Vice mayor Ma spoke to Daideng,″It′s medicine,not nice food,I will not ask you to share it.″He entered his bedroom,then Clerk Hou went out from it.He twitched his mouth and whispered,″It′s not easy to serve him″.Daideng argued,″You are good at it,aren′t you?″

除此之外,《带灯》中有多处关于乡镇干部以原始、野蛮、粗暴的方式落实计划生育工作的细节描写以及各种政治会议内容的详细介绍。此类内容会引起译入语读者对中国政治政策与党政干部工作方式的误解,不利于维护国家形象;会增强作品的政治性,削弱读者对作品的阅读兴趣。因此,译者应该根据实际需要,灵活地变通原文,删减原文中不利于作品对外传播,有损国家形象,枯燥乏味的内容。

三、结语

翻译不是单纯的语言转换,它受文本内部与外部诸多因素的共同制约。《红高粱家族》的英译为《带灯》的英译提供了翻译理念、翻译策略与方法上的指导。译者在翻译《带灯》时,不仅应考虑作者的原意,努力保持原作的思想内容、艺术风格与语言特色,做到译文与原文“审美忠实”与“效果忠实”,而且应注意中西方语言、文化、政治、意识形态等的差异,把握译入语读者的审美习惯与接受水平,敢于对原文进行创造性地变通,灵活使用异化与归化相结合的策略,大胆地运用各种翻译方法,尽力创作出受读者喜爱与市场青睐的译作。

[1]王淑玲.从文学翻译变通的角度看葛浩文《红高粱家族》的英译[J].西安外国语大学学报,2013(4):127-129.

[2]邵士梅.俗语[M].西安:三秦出版社,2008.

[3]莫言.红高粱家族[M].上海:上海文艺出版社,2012.

[4]MO YAN.Red Sorghum[M].Howard Goldblatt,Trans. New York:Viking,1993.

[5]刘白玉.译员应对口译粗话的策略[J].中国科技翻译,2007(2):25-27.

[6]陈艳,金仁旻.《红高粱》英译本人名翻译策略的社会符号学解读[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2016,13(7):145-147.

[7]贾平凹.带灯[M].北京:北京人民文学出版社,2012.

[8]孟祥春.葛浩文论译者——基于葛浩文讲座与访谈的批判性阐释[J].中国翻译,2014(3):72-77.

(责任编辑:彭治民)

On Enlightenment of Translation of Red Sorghum to the Translation of Daideng

TIAN Ya-ya,KOU Xin-zhi

(College of Language and Cultural Communication,Shangluo University,Shangluo 726000,Shaanxi)

The English version of Red Sorghum translated by Howard Goldblatt is a great success,and very popular among west readers.Under the principle of loyalty,Howard Goldblatt attempts to change and adapt the original text flexibly so that the translated version can not only retain the spirit and charm of the original novel,but can also be easily understood and accepted by west readers.Daideng,a new masterpiece of Jia Pingwa,has reached a new height for its profound theme,artist glamour,educational significance and far-reaching influence,so its translation study can efficiently promote the overseas communication of Jia Pingwa′s works.Since Red Sorghum and Daideng have many things in common,the translation of the former can effectively guide the translation of the latter.Under the guidance of Red Sorghum′s translation strategy,the combination of foreignization and domestication,translators can employ literal translation,free translation,adaptation and omission to translate Daideng.

Red Sorghum;Daideng;Howard Goldblatt;loyalty;change and adaptation

H059

A

1674-0033(2016)05-0039-07

10.13440/j.slxy.1674-0033.2016.05.009

2016-05-28

商洛文化暨贾平凹研究中心开放课题项目(15SLWH07)

田亚亚,女,陕西商州人,硕士,讲师