浅析曹禺对戏曲叙事结构的接受

——以话剧《雷雨》为例

尹 超

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

浅析曹禺对戏曲叙事结构的接受

——以话剧《雷雨》为例

尹超

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

中国传统戏曲以“情感”发展的内在逻辑架构戏剧结构,被称为“情感演进”叙事结构。话剧《雷雨》在戏剧结构上呈现与“情感演进”叙事结构诸多相似之处,在揭示命运残酷的同时,展示剧中角色的情感反应,这与曹禺深受中国戏曲叙事艺术的影响密不可分。

雷雨;戏曲叙事结构;情感演进;说破

话剧《雷雨》是曹禺的代表作,在中国话剧史上有着不可动摇的地位。《雷雨》与古希腊“命运悲剧”和易卜生戏剧的关系一直是论者研究的立足点[1],但较少有学者论及传统戏曲叙事艺术对《雷雨》的影响。“情感演进”的叙事结构和“说破”的叙事方式是传统戏曲叙事艺术最鲜明的特点。本文以此作为参照,尝试说明《雷雨》中的话剧叙事艺术与戏曲叙事艺术的融合。

一、《雷雨》与《俄狄浦斯王》结构上的不同

西方戏剧利用“矛盾冲突”推动剧情发展,以古希腊悲剧为标志的“命运悲剧”是其中一类。在“命运悲剧”中,角色间的真实关系是设置“悬念”的主要线索,剧情发展旨在揭示角色间的真实关系,解决“悬念”。一旦这个任务完成,剧情随之结束。例如,《俄狄浦斯王》的“悬念”紧密围绕俄狄浦斯与拉伊俄斯、伊俄卡斯忒的关系设置,其剧情按照“悬念”的“产生—发展—解决”逐渐展开,当俄狄浦斯与拉伊俄斯、伊俄卡斯忒的真实关系被揭露时,全剧结束;易卜生剧《群鬼》的悬念和结构主线围绕欧士华与吕嘉纳的关系展开,当二人真实关系被揭露时,剧情随之结束。

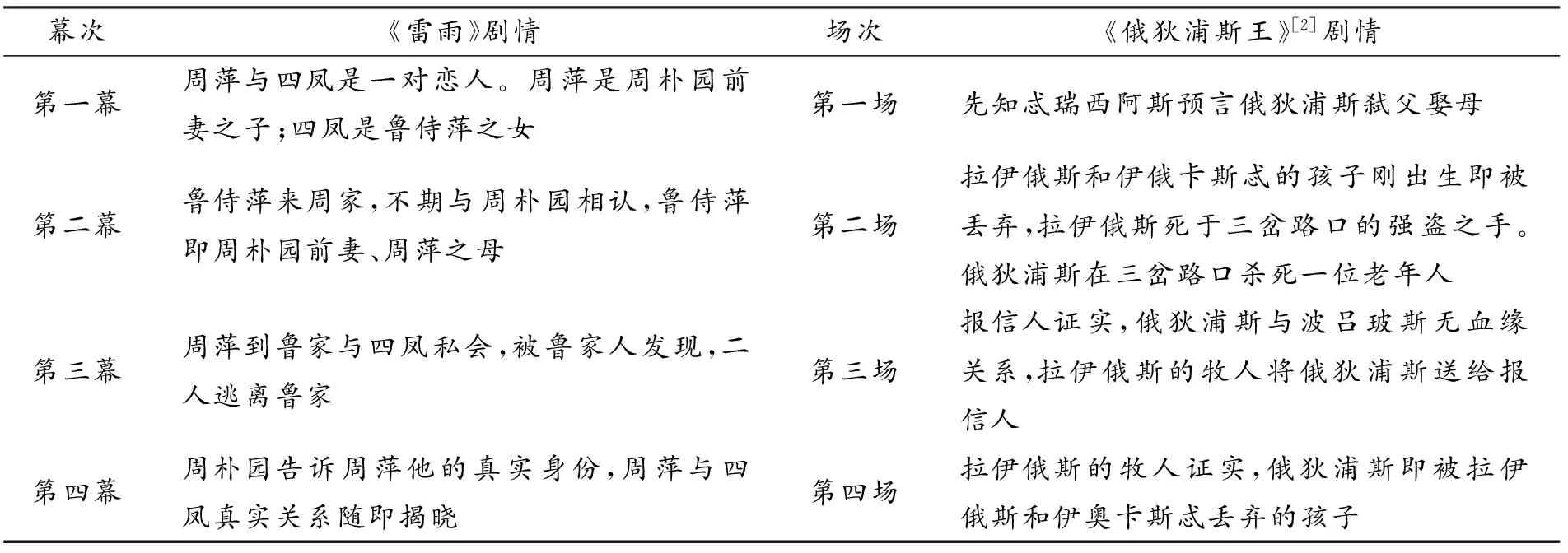

《雷雨》敷演周、鲁两家两代人的爱恨纠葛,其剧情架构既依靠角色间的“矛盾冲突”,也依靠“悬念”。周萍与四凤的关系是此剧的主悬念和结构主线。然而与上述二剧不同的地方在于,《雷雨》的诸多矛盾冲突集中爆发、悬念得以解决之后,剧情没有随之结束,而是继续发展。为清晰说明《雷雨》在戏剧结构上的独特,现从悬念的“产生—发展—解决”角度,将其与《俄狄浦斯王》做简要比对。见表1。

表1 《雷雨》与《俄狄浦斯王》结构比较

从上述比对可以看出二者结构上的不同:尽管在《俄狄浦斯王》第一场中,先知忒瑞西阿斯透露了后续剧情,但因为解决悬念的关键角色牧人到第四场才出现,所以悬念得以维持到最后;而作为解决《雷雨》悬念的关键角色鲁侍萍的真实身份在第二幕即得以揭晓,对观众来说,周萍和四凤的真实关系也随之揭晓,因此此剧的悬念在这一幕便得以化解。

此外,《雷雨》剧作者在第一幕设置了两条情节线:一是鲁大海到周家找周朴园谈判,二是蘩漪把鲁侍萍叫到周家,意欲赶走四凤。第二幕里,鲁大海大闹周家,被周朴园开除,四凤和鲁贵都被辞退,两条情节线都在第二幕终结。因此,无论从哪个角度分析,第二幕才是西方戏剧理论意义上的“高潮”,即“情节高潮”。

从上述分析可以看出,《雷雨》的剧情没有因为悬念的解决和冲突的化解而结束,而是继续发展,这是它与西方“命运悲剧”在戏剧结构上的不同之处。

然而,众所周知,第四幕是《雷雨》的高潮所在。如果第二幕是“情节高潮”,气氛紧张的第四幕是什么呢?当观众知道周萍和四凤的乱伦关系之后,心中肯定会有疑问:如果他们自己知道这种关系会有什么反应?如果周朴园、鲁侍萍知道自己孩子的这种关系又会有什么反应?这两个疑问无疑带给观众对后面剧情的期待,正是这种期待牢牢吸引着观众。

这种吸引观众的方式,恰与中国传统戏曲相仿:“对故事的基本模样、主要环节早就胸中有数的观众,其对故事的‘兴趣焦点’便不在剧中人发现了什么,或是否激变,而是饶有兴趣地看剧中人怎样发现,以及怎样激变。”[3]换句话说,从第三幕开始,观众关注的不再是跌宕起伏的剧情,而是剧中角色情绪的变化发展,“情感”替代“悬念”成为剧情发展的动力。

二、《雷雨》与传统戏曲叙事结构的契合

西方戏剧的目的是“借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶”[4],这个目的决定了西方戏剧注重“理性”的阐释,注重剧情内在发展逻辑的合理性,对角色情感的描写则着墨不多,主要依靠演员的内心体验。

中国传统戏曲是广大群众接受教育的重要途径,“忠孝节义”等人伦思想通过舞台上一个个活生生的形象传达给观众,观众在对角色情感认同的同时,实现对其思想的认同。因此,传统戏曲重视情感发展的合理性,其剧情架构以情感的“起始—发展—高潮”为主线,我们把传统戏曲独特的叙事结构称为“情感演进”叙事结构,而把剧情的高潮部分即剧中角色“情感”的集中爆发称为“情感高潮”[5]。

正因为传统戏曲注重“情感”发展的内在逻辑,不以“悬念”或“矛盾冲突”取胜,为适应“情感演进”叙事结构的需要,角色信息和剧情势必需要及早告诉观众,这便是戏曲中的“副末开场”和“自报家门”。洛地将戏曲的这种叙事方式统称为“说破”,“‘说破’就是‘说破秘密’。在戏剧,就是‘说破戏剧秘密’”[6]。“说破”的表现有“剧情说破”“人物说破”“角色说破”“技艺说破”和“演员说破”。

戏曲的叙事方式在《雷雨》中体现得并不明显,观众又常会因其冠名“话剧”二字而忽略之,但细读文本,不难发现其叙事方式的若干痕迹。

(一)论者通常认为第一幕开场的鲁贵与四凤的大段对白是借鉴了《群鬼》的“回溯式”结构,实际上剧作者在借鉴的基础上,将戏曲的“家门大意”糅合其中,使其能容纳比一般“回溯式”开场更多的信息。这段对白不仅向观众透露了周萍、四凤、蘩漪等角色间的关系,对于鲁侍萍到周家来、蘩漪意欲赶走四凤等后续剧情也有所交代。这种开场在结构上的作用,则是为第三幕转变剧情发展内在动力做好铺垫。

(二)《雷雨》既有“情节高潮”,又有“情感高潮”,并且二者相脱节。这种情况在西方戏剧作品中较为罕见,但在中国传统戏曲特别是元杂剧中较为常见。例如《窦娥冤》的“情节高潮”在第二折“公堂斗争”,但“情感高潮”在第三折“刑场控诉”;又如《汉宫秋》,第二折昭君“主动和番”是“情节高潮”,第四折汉元帝“思念明妃”是“情感高潮”。由此看出,《雷雨》的结构与传统戏曲有着某种相似性。

(三)在第三、四幕中,剧作者的主观意图取代了剧情发展的内在逻辑,“更确切地说,是作家为他感兴趣的某个有‘戏’的动作创造了一个仅仅使这个动作有可能发生的故事背景,他的目的首先是为了显现这个动作,而不是用它去说明故事”[3]。为何周萍到了鲁家不久,鲁大海就返家?为何与周萍的私情被撞破后,四凤会误打误撞地跑到周家?为何鲁侍萍和鲁大海也会找到周家?观众看戏时或许有这样的感觉,鲁家人仿佛是被无形的手“赶”到周家,仅用“无巧不成书”来解释,恐怕太牵强,无法令人信服。这无疑是剧作者从此幕开始把“情感演进”作为推动剧情发展动力的必需。

(四)在西方戏剧文本中,角色信息只做“冰山一角”式的展示。但在《雷雨》文本中,剧作者在每个角色上场时都对其做了详细的介绍说明,向读者展示这个角色的外貌、衣着、性格、神情,甚至是动作目的。田本相称,“在《雷雨》中,我们看到每个人物出场时,都有一段精彩的人物介绍,这不能不说是曹禺的发明,在他以前还没有人像他这样做过”[7]149。很明显,剧作者此举受到戏曲“自报家门”或曰“人物说破”的影响。

(五)剧中角色的抒情是传统戏曲的重要组成部分,几乎每一段唱词都是角色表达心中所想所感。戏曲的“情感演进”叙事结构主要依靠角色的抒情将“情感”推向顶峰。在《雷雨》中,曹禺在细致“编织”巧妙离奇剧情的同时,同样注重刻画角色的抒情。例如:

鲁侍萍 (沉重的悲伤,低声) 啊,天知道谁犯了罪,谁造这种孽!——他们都是可怜的孩子,不知道自己做的是什么。天哪,如果要罚,也罚在我一个人身上;我一个人有罪,我先走错了一步。(伤心地)如今我明白了,我明白了,事情已经做了的,不必再怨这不公平的天,人犯了一次罪过,第二次也就自然地跟着来。——(摸着四凤的头)他们是我的干净孩子,他们应当好好地活着,享着福。冤孽是在我心里头,苦也应当我一个人尝。他们快活,谁晓得就是罪过?他们年青,他们自己并没有成心做了什么错。(立起,望着天)今天晚上, 是我让他们一块儿走,这罪过我知道,可是罪过我现在替他们犯了;所有的罪孽都是我一个人惹的,我的儿女都是好孩子,心地干净的,那么,天,真有了什么,也就让我一个人担待吧[8]。

这样的抒情全剧共有5处之多,足以证明“情感”在推动《雷雨》剧情发展中的巨大作用。

通过上述几点阐释,我们有理由相信《雷雨》在叙事结构上受传统戏曲影响颇深,这与曹禺童年时期受中国古典小说与传统戏曲的叙事艺术的熏陶关系很大。

三、传统戏曲对曹禺的影响

众所周知,曹禺在南开中学时便开始深入接触西方戏剧。从南开大学转学至清华大学以后,曹禺不断参与改编和演出西方戏剧,并最终凭借《雷雨》登上“五四”文坛。实际上,他在儿时就一直浸淫于中国传统文化之中。

曹禺的启蒙老师刘其珂是传统文人出身,他“依然是从《三字经》《百家姓》教起,让学生死记硬背”,“在这样的家塾教育中,添甲(注:曹禺小名)陆续地读了《论语》《孟子》《大学》《中庸》《诗经》《左传》《史记》,甚至还有老子的《道德经》和难懂的《易经》等”[7]17。他上中学前,就读过“四大名著”及《聊斋志异》和《镜花缘》等书。应当说,中国传统思想和古典小说的叙事艺术为曹禺的创作奠定了民族特色的基调。

传统戏曲对曹禺的影响缘于继母爱看戏。“添甲才3岁,她就抱着他到戏院里,坐在姆妈的怀里看戏”[7]19。曹禺也喜欢传统戏曲,经常“学着戏里的动作和人物的唱腔,甚至有时就自己编个故事来演”[7]22。不仅爱看舞台演出,他还“迷上了家里的《戏考》,里面的折子戏,他反复看,唱词也拿来背,整段整段的唱词都能背出来,也能唱出来”[7]23。

上中学后,曹禺对传统戏曲的热爱丝毫没有减少。校庆时,他参与演出京剧《打渔杀家》和《南天门》,分别扮演萧恩和曹福。此外,尽管曹禺参加南开新剧团时,南开新剧团编演的剧目在题材与思想上较旧戏不可同日而语,“但是,不容否认,这些剧本也残留着旧戏的影响,在故事情节上或多或少地还看出旧戏的路数”[7]69。大学时期,曹禺还经常到广和楼看戏,杨小楼、余叔岩的表演给他的印象最深。

因此,曹禺在创作《雷雨》时,不自觉地运用中国戏曲的叙事艺术属正常也是必然。可贵的是,他做到了把西方戏剧形式与中国戏曲叙事结构无缝对接,使西方戏剧艺术首先在文本层面实现了民族化。《雷雨》刚一问世就受到中国观众的欢迎,并且几十年间常演不衰,很重要的原因就在于其中的戏曲美学暗合中国人的观剧习惯。

[1]陈白尘,董健.中国现代戏剧史[M].北京:中国戏剧出版社,2008:265.

[2]罗念生.罗念生全集:第2卷·悲剧之一[M].上海:上海人民出版社,2004:343.

[3]李昌集.戏剧性及其发生机制:元杂剧研究结构之二[J].艺术百家,1988(4):47-54.

[4]亚里士多德.诗学[M].北京:人民文学出版社,2002:16.

[5]杨文华.“情感高潮”与“情节高潮”:中西戏剧高潮比较[J].山西师范大学学报(社会科学版),1992(1):79-81.

[6]洛地.观众是戏剧的上帝:说破·虚假·团圆:中国传统戏剧艺术表现三维[J].福建艺术,2009(5):11-15.

[7]田本相.曹禺传[M].北京:北京十月文艺出版社,1988.

[8]曹禺.雷雨[M].北京:人民文学出版社,1994:163.

【责任编辑郭庆林】

2016-06-11

尹超(1987—),男,江苏徐州人,硕士研究生,研究方向:戏剧戏曲。

I206

A

2095-7726(2016)10-0029-03