腹腔热灌注化疗对结肠癌术后患者CEA CA19-9及临床疗效的影响

刘传亮

(河南省平顶山市第二人民医院普外二科, 河南 平顶山 467000)

腹腔热灌注化疗对结肠癌术后患者CEA CA19-9及临床疗效的影响

刘传亮

(河南省平顶山市第二人民医院普外二科, 河南 平顶山 467000)

目的:探究腹腔热灌注化疗对结肠癌术后患者CEA、CA19-9及临床疗效的影响。方法:收集我院肿瘤科病房结肠癌患者112例,根据治疗方法不同分为对照组和治疗组,两组患者均采用常规标准的化疗操作方案,治疗组于术后1~2d采用腹腔热灌注化疗,治疗结束后对比分析两组患者临床疗效、KPS评分、毒副作用、CEA以及CA19-9水平。结果:①治疗组患者的临床总有效率较高,差异具有统计学意义(P<0.05);②结果显示,治疗后两组血清CEA、CA19-9水平下降(P<0.05);与对照组相比,治疗组血清CEA、CA19-9水平较低(P<0.05),治疗后两组KPS评分上升(P<0.05);治疗后与对照组相比,治疗组KPS评分较高(P<0.05);③治疗组患者毒副反应发生率较对照组低,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:腹腔热灌注化疗对结肠癌术后临床疗效显著,药物安全性较高,患者术后肿瘤标志物CEA以及CA19-9水平较低,抑制癌细胞转移以及增殖,改善预后患者生活质量,值得临床推广。

腹腔热灌注化疗; 结肠癌; CEA; CA19-9; 临床疗效

结肠癌是我国发病率和死亡率较高的恶性肿瘤,本文基于大量数据研究,探究腹腔热灌注化疗对结肠癌术后患者CEA、CA19-9及临床疗效的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料:收集2013年10月至2015年9月入住我院肿瘤科病房结肠癌患者112例,男性62例,女性50例,年龄30~78岁,平均年龄(56.58±3.54)岁,其中101例腺癌,11例粘液腺癌,按照TNM分期分为,72例Ⅱ期,29例Ⅲ期,11例Ⅳ期,用随机数字表法随机分为治疗组57例,其中女性26例,男性31例,年龄32~78岁,平均年龄(59.45±3.02)岁;对照组55例,男性31例,女性24例,年龄30~76岁,平均年龄(56.82±3. 68)岁,两组可比(P>0.05)。

1.2 纳入标准:诊断符合《2012 V1版NCCN结肠癌指南更新解读》[1]:①出现排便习惯性改变如便秘、腹泻等,粪便变稀,带有血液或粘液;粪便试验持续阳性;不明原因的贫血、乏力以及体重减轻;②经肠镜检查以及病理诊断确诊为结肠癌;③术后石蜡病理切片再次进行确诊,患者已成人并知情同意。

1.3 排除标准:①患者有严重的药物过敏;②其他器官严重的合并症,如心脏、肝脏肾脏疾病;③神智不正常,不能正常合作者。

1.4 方 法

1.4.1 治疗方法:两组结肠癌术后患者均采用常规标准的化疗操作方案,治疗组患者于手术结束时,关闭腹腔前把腹腔循环灌注管于腹壁左右两侧作以固定,术后1~2d采用腹腔热灌注化疗选用顺铂,过程中处于非麻醉并且患者清醒的状态下进行,热化疗的循环管路于手中置于双侧腹壁,保持灌注液循环通畅进行,双侧管道置于单侧右肝下,另一侧于盆腔放置,机水管于右上腹,出水管接于左下腹。关注过程中保持流管内无纤维组织、凝血块和坏死脱落物质,体外循环管路固定于灌注机进行安装测温装置,开启加热系统和循环泵,维持在38℃,体外循环管路连接引流管,流速控制在200~300mL/min,化疗液灌注于腹腔,随体温变化温度升高至45℃,保持42~43℃,持续时间维60~90min,过程中对患者进行心电监护,观察患者情况,并作出及时处理。两组患者均于手术后两周进行静脉化疗,采用FOLFOX6方案,2h前400mg/m2氟尿嘧啶静脉点滴,化疗实施150mg/m2奥沙利铂结合200mg/m2亚叶酸钙静脉点滴,结束后46h内持续静脉点滴,对患者肝肾功能以及血常规进行检查,对化疗的不良发应做出及时的对症处理。

1.4.2 观察指标

1.4.2.1 疗效评定标准:疗效评定标准如下,治疗结束后患者胃肠道紊乱以及便血等症状消失,粪便试验持续阴性证实为痊愈;胃肠道紊乱以及便血等症状显著改善,患者粪便试验阴性证实为显效;胃肠道紊乱以及便血等症状基本改善,粪便试验阴性为有效;胃肠道紊乱以及便血等症状无任何改变或者加重,粪便试验阳性证实为无效。

1.4.2.2 两组结肠癌术后患者KPS评分:两组患者治疗前以及治疗结束后两个月进行随访,根据其生活质量参照Karnofsky(KPS)评分法进行患者一般情况评分。

1.4.2.3 两组结肠癌术后患者毒副作用:对比两组患者化疗结束后,出现骨髓抑制、恶心呕吐、腹痛、腹泻以及肠梗阻等症状的发生率,对比两组患者毒副作用的发生率。

1.4.2.4 两组患者肿瘤标志物CEA,CA19-9水平检测:两组患者于治疗前以及治疗后采集空腹静脉血,送检检验科实施肿瘤标志物检查,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)法,检测两组患者肿瘤标志物CEA,CA19-9水平。

1.5 统计学分析:采用SPSS19.0统计软件进行分析,计量数据以均数±标准差(±s)表示,计数资料采用%表示,所有数据比较,P<0.05认为有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组结肠癌术后患者疗效比较:治疗组34例痊愈,21例有效,2例无效,总有效率为96.49%(55/57),对照组27例痊愈,15例有效,13例无效,总有效率为76.36%(42/55),治疗组临床总有效率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。

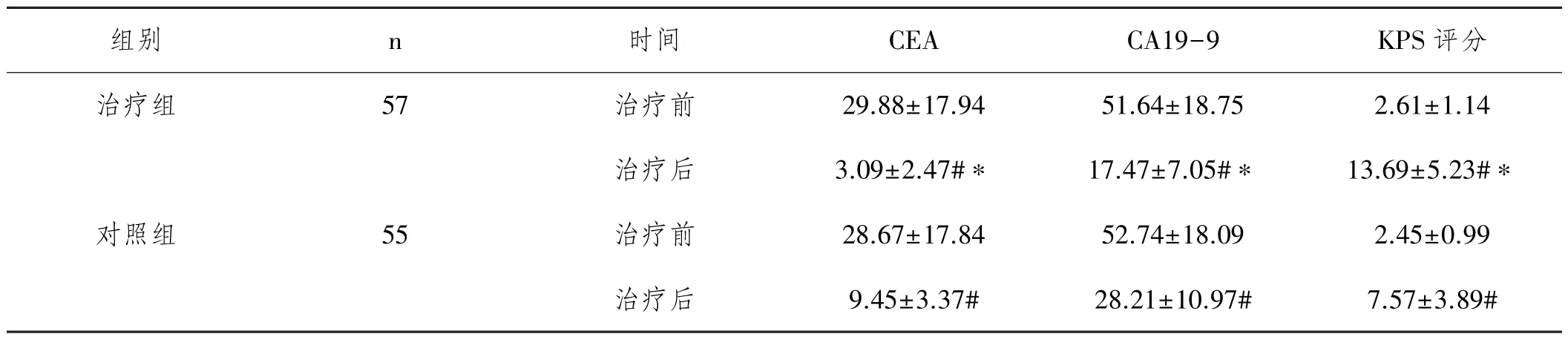

2.2 两组结肠癌术后患者CEA、CA19-9以及KPS评分比较:研究结果显示,治疗后两组血清CEA、CA19-9降低(P<0.05);治疗组较对照组CEA、CA19-9水平较低,差异有统计学意义(P<0.05)治疗后两组KPS上升(P<0.05);治疗组较对照组KPS评分较高,差异有统计学意义(P<0.05),如表2。

表2 两组患者血清CEA、CA19-9以及KPS评分水平比较(±s)

表2 两组患者血清CEA、CA19-9以及KPS评分水平比较(±s)

治疗后,与治疗前相比,#P<0.05;与对照组比较,*P<0.05

组别n时间CEACA19-9KPS评分治疗组57治疗前29.88±17.9451.64±18.752.61±1.14治疗后3.09±2.47#*17.47±7.05#*13.69±5.23#*对照组55治疗前28.67±17.8452.74±18.092.45±0.99治疗后9.45±3.37#28.21±10.97#7.57±3.89#

2.3 两组患者治疗过程中毒副反应变化:研究结果显示,对照组出现2例骨髓抑制,4例恶心呕吐,5例腹泻,2例肠梗阻,毒副反应发生率为23.64%(13/55),治疗组出现1例恶心呕吐,1例腹痛,1例腹泻,不良反应发生率为5.26%(3/57),与对照组相比,治疗组毒副反应发生率较低,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

结肠癌是临床上最常见的难治愈的恶性肿瘤,其发病率以及死亡率呈逐年上升趋势[2]。早期结肠癌症状较轻,患者并不重视早期隐匿症状,当患者确诊时已至晚期,肿瘤已侵润至浆膜层,转移至周围淋巴结,导致其治疗效果不佳以及极度困难。外科手术是治疗结肠癌的有效途径,但对于蔓延到远处的癌细胞疗效差,控制肝转移以及局部复发率高,其发病机理是微小的癌细胞存在于机体血液以及淋巴内,术后清除不完善,术中癌细胞的受损导致血管以及淋巴管扩散,挤压以及碰撞等手术操作避免不了的导致癌细胞侵入血液,通过门静脉进入肝脏。研究显示,初次确诊结肠癌的患者腹膜种植转移率高达10%以上,手术后仍有4%~15%患者发生腹膜种植转移无法有效改善结肠癌患者的生活质量,成为科研界的难题之一。现代研究显示,成为人们面临的一项重大挑战,腹腔热灌注化疗对结肠癌术后明显改善其预后复发以及转移得到有效控制[3]。CHPPC是一种有效延缓以及预防肿瘤结肠癌在腹腔内局部转移、复发和种植的治疗手段,通过热疗、大容量化疗液局部化疗和对腹腔的机械冲刷效应,二者协同作用达到复发和转移的防治,疗效明显优越于单一全身静脉化疗。我们的结果表明,CHPPC治疗临床总有效率较高,毒副反应发生率较低,差异有统计学意义(P<0.05),证实腹腔热灌注化疗对结肠癌术后患者临床疗效显著,毒副作用较低,治疗安全有效,缓解患者病情。

结肠癌患者术后出现较高的腹膜转移率、局部复发率、肝转移率及远处转移率,导致患者生存质量差,长期生存率低,预后较差,KPS的评分越高,预后越好,患者生存质量越高。肿瘤标志物是临床诊断肿瘤转移以及发展程度的重要诊断指标,具有准确判断肿瘤的体积、临床分期以及治疗方案临床疗效的作用。结肠癌手术后出现肿瘤细胞的增殖分化以及转移,基因表达导致特异性物质的分泌,这种物质在正常人机体内存在量较少,晚期结肠癌患者表达水平较高。

[1] 陈功,万德森.2012V1版NCCN结肠癌指南更新解读[J].中国继续医学教育,2011,3(9):19~21.

[2] 陈立伟,汪瑜菡.中药联合化疗治疗大肠癌临床进展[J].辽宁中医药大学学报,2012,14(4):254~256.

[3] 李玲玲.腹腔热灌注化疗在大肠癌治疗中的应用进展[J].现代医药卫生,2013,29(6):884~887.

1006-6233(2016)09-1472-03

A 【doi】10.3969/j.issn.1006-6233.2016.09.026

河南省医学科技攻关计划项目,(编号:201204157)