随风而播

卢岚

去年初,外子志侠从“友丰书店”携回四大本画册,精装,散页,每一册以三个布质蝴蝶结做封口。打开来看,是敦煌摄影册。第一册命名《伯希和在中亚细亚的考察》(Mission Pelliot en Asiecentrale),64张摄影中,有敦煌周围的环境、地貌,从1号到30号的岩洞,洞穴内的布局、壁画、菩萨的塑像等,所覆盖的时间是魏、唐、宋三个朝代。这套摄影册出版于1920年,由Paul Geuthner书店出版。快一个世纪了,由于收藏得好,每一册的状态都显得簇新。然则,当你翻看的时候,首先联想起的,是岁月、烟尘。一如画面中敦煌世界的沙尘滚滚。

这个系列画册总共有六册,携回的四册中缺了第二册与第三册。据书店老板潘先生说,Paul Geuthner出版社已经易手,要将历来的书籍存货清理,Paul先生请潘先生到他家去,看看有哪些书籍适合他的书店销售。潘先生拣了个吉日,开车到外省,到他的古堡去搜罗,携回一批书籍,这四本册子,就这样被挟带回来。由于画册不齐全,难以出手,就连个朋友价格也免去,让他的老顾客免费带回家。于笔者来说,原来可以为自己的小篇小章找个话题,唯是伯希和、敦煌、莫高窟,这个话题太大,太学术,太复杂,太敏感,一旦提起,大家所使用过的词汇就有“汉学之痛”“大骇悟”“愤慨之思”“奇耻大辱”“焦虑”“敦煌之劫”,等等,引起如此激烈情绪的事情,必然是严峻的。随着时过境迁,虽然有了另一种声音——“学术无国界”,“如果没有这个法国人,汉学将是一个失去父母的孤儿”等——但这种声音陌生,不顺耳,甚至刺耳。收藏着不少伯希和从敦煌“劫”回来的物品的纪美博物馆,离家不远,你就是不肯多走两趟,唯恐产生耻辱感,或愤慨,或揪心。真的,这个话题不好对付,你对付不来。要板起面孔来写文章,就不好玩了。不好玩就不写。罢了,将沉甸甸的四册缺卷放到一堆杂物旁边,等候书柜腾出空位来,再把它们作为“二等公民”处置。谁知今年夏天,当心思都放在了准备出发度假的前夕,得到仁发主编的隔洋指令,要我写写伯希和。命中注定,避也避不开。试试看吧。

伯希和被奉为考古学、语史学、历史学、文献学的大学者,洋人治中国学的泰斗,超级的东方学家,这种大能人,一个世纪出得了几个?他的才智、灵活、记忆力、分释判断、活动能力、学习语言的特殊才能,都超出了我们常人的极限。22岁之前,不曾到过中国,却说得一口流利的中国话;29岁到敦煌的时候,他的东方学,东方文物的研究,已经名声鹊起。他的老师沙畹对他如是评述:“大家都钦佩伯希和,他对于一大堆确实令人生畏的文献运用自如。深邃的学问使他对于有关中国、印度支那、印度的地理历史的所有出版物均了如指掌。此外,还有他确有把握的主宰番字汉译之语音法则的严谨态度,在广征博引史料时,一定要指出它们的时代及其使用的版本之准确性,他处理那些往往是几乎无法解决的问题之论证的高度清晰性,在最困难的情况下都能启发他产生对最有可能解决方法所作出的判断的正确性。”

沙畹着眼的是他的学术研究,对一个学人的治学能耐,评价不可能更高了。而你觉得沙畹更有必要大书特书他的特殊语言才能,这是助他一辈子成功的重要工具,它像楔子,一下子就助他切入他想到达的世界。如果他在俄国人、英国人、中国人当中很有“面子”,全凭他的语言能力和渊博的学识。他对语言的敏感,一经接触就能上口的能力,是一种奇迹,你没法理解。试想,到西域探险前,在俄罗斯只逗留了数月,已经操得一口流利的俄语;在塔什干留了两个月,学会了东突厥语;跟乌兹别克翻译接触了两个月,学会了乌孜别克语。而他那口地道的中国话,就为他拉开了丰富、浓郁、喧闹的人生序幕。但他到中国不逢时,遇上1900年的义和团暴乱。作为法兰西远东学院的学生,在法国驻中国使馆当见习生和翻译。当外国使馆被包围,在7月11日的一次寻衅事件中,荣禄的军队在使馆前面的街垒上插了一面白色的信号旗,旗上有一个红色的“李”字。伯希和在两名水手的协助下,在街垒上放起了火,趁中国士兵忙着灭火的时候,他以一根带钩的长篙,将那面白旗夺了过来,使馆上下一时兴高采烈,举杯祝贺。他被奉为英雄,时势造英雄,得到了骑士勋章,才22岁。所以,也可说他到中国是正逢时。“法兰西万岁!先生们。”他把这面旗委托英国使节带回法国,现在收藏在法国荣军院。一般人认为是义和团的旗,其实是荣禄军队的信号旗,荣禄表面站在义和团一边,实际上大有区别。事后使馆曾经遭到报复,但并不强烈,因为慈禧太后正在玩两面手法,企图以义和团制洋人,又以洋人制义和团。荣禄的军队包围使馆,实际上是保护使馆。外间传说慈禧给外国使团送食物和用品,以示“友好”和“慰问”,肯定有事实根据。

7月17日,紫禁城发出停火信号,荣禄的士兵出现在法国使馆面前,并带来了西瓜、蜜桃等,向使馆人员发话。上校温特哈尔特(Winterhalter)、副官达尔西(Darcy)与伯希和一起走到街垒上,中方向他们打出友谊的手势。伯希和的机会来了,他以一口地道的中国话与中方交谈,并与伸过手来的中国人握手。不知怎的,突然他一个箭步就跳过街垒,钻进中国士兵当中。他们没有向他动武,而是以一支十五人的队伍,护卫着他穿过市区,进入到一个衙门,三个满清官员坐镇在那里,其中两人的衣纽是蓝色的,另一个是珊瑚纽。他们向伯希和询问使馆武器的装置状况,有什么打算,还表示,如果他们愿意离开,可以在中国士兵的保护下撤离。他避免正面答复,说自己没有资格作任何决定。他们领他去见荣禄将军。那时候,一个中国人给他送来一封信,是法国使馆副官达尔西的信,达尔西非常焦急,命令他立刻返回使馆。伯希和以中国话向来者说,他正在荣禄身边,跟他一起喝茶,吃水果,说将军对他非常友好,他决定继续留下来。见面过程中,荣禄对说得一口漂亮中国话的法国青年大为惊奇,表示了好感。他们之间谈了些什么?下午一时他被带离使馆,晚上六时才返回原地。回来后,他对这件事不大谈及,只给公使皮雄(Pichon)写了一份报告,而皮雄后来对这件事也守口如瓶,显然,他与荣禄谈话的内容,成为皮雄与他共同决定保守的秘密。伯希和的第三本记事簿对这个问题也只字不提。即使对达尔西也只说:“被带去见荣禄将军有点身不由己,他长久地询问我们的防守方法,我们的对策,我们的粮食,我们的军需品,等等。”后来中方以一队人马护送他返回法国使馆,保护他不受义和团的袭击。奇怪的是,他的记事簿的记录,到那一天,也就是1900年7月17日就停止了,以后再没有任何记载。后来发生的事情,八国联军进入北京等,都与他无关了。他回到任务上头,继续在中国为法兰西远东学院的图书馆和博物馆购买书籍和文物。1901年初,他返回西贡,不久再次到北京,搜购了一批釉器、绘画、青铜器、珐琅器等,以及一批汉文、藏文、蒙文的珍本携回河内。同年受聘为该学院的教授。

他走上了学者之路,但学者身份以外的传奇也开始了,就开始于中国,中国话是成就他的重要工具。所有人都知道这个勇气十足,充满激情的青年,从义和团手里夺了一面旗;在非常时期与慈禧太后的心腹荣禄有过接触,或者说有过交手。1905年,“中亚与远东历史、考古、语言及人种学考察国际协会”法国分会会长瑟纳尔(EmileSe nart),有感于法国对西域的科学考察和探险落后于其他国家,很多考古挖掘地点,如喀什、敦煌、吐鲁番等都被英国、俄国专家捷足先登了,遂委任伯希和为法国中亚细亚探险队队长,与原职军医的测量师瓦扬(Louis Vaillant),摄影师努埃特(Charles Nouette)一起组成考察团。还有一位丁姓的中国人,1900年因为参加世界博览会来到巴黎,从事过各种职业,最后成为作家施俄布(Marcel Schwob)的管家,作家逝世后,他想返回中国,伯希和把他作为厨师雇用到考察团里。探险队所需要的资金,由法国科学院、公共教育部、法国地理学会以及奥尔良基金会赞助。

委任未满28岁的伯希和为队长,出发点是他拥有丰富的东方学知识,精通中国语言,也因为他在法国使馆那段经历,中国政府对他不陌生,容易得到入境签证。清政府给他发出护照的同时,也发出一张标示着明确路线的图纸,准许他沿途进行各种考古挖掘,且没有明确指定挖掘地点,即可以让他随便挖掘。他学识丰富,学问精深,却不打无准备之仗,出发之前,利用一年多时间做准备工作,到图书馆详细研究先行者和竞争者所作的报告,东方的各种写本。那时候英国的考古挖掘专家斯坦因(Aurel Stein)已经到过西域,从敦煌带走了一批手抄本和绘画。伯希和把他作为自己最大的竞敌,紧密监视他的行动,一心要超越他。1906年6月15日,伯希和刚庆祝过28岁生日,一行人就在巴黎东站登上火车,开始了近三年的西域考古探险。那时候,斯坦因也在西域活动,正向着罗布泊走去。考察团穿过德国后,发现华沙和莫斯科都处于局势动荡中,俄国人不可能给他们提供补给,也不可能有任何帮助了,遂转乘火车到奥伦堡和塔什干去。1906年9月1日到达喀什,成为他们勘探挖掘的第一站,据瓦扬记载,伯希和渊博的学识和运用语言的能力,无论在俄国人、英国人、中国人当中,总是一下子就赢得了荣誉,给考察团带来方便。喀什第一站的考古,就得到俄国和英国驻喀什领事的大力帮助。他们先在图木舒克发现一群佛教的大型遗址,后来又在库车绿洲的千佛洞附近,发现了几座露天的寺院废墟,挖掘了一大批木雕、钱币、印鉴等。到他们离开库车,向新疆的行政和文化中心乌鲁木齐行进时,他们的勘探和考古挖掘已经进行了一年。到乌鲁木齐的目的,是要将俄国钱币换成中国钱币,谁知1907年10月9日去到那里,一留就是两个半月。

那时候义和团暴乱尚未彻底平息,但慈禧太后已经从西安返回北京,重新紧握大权。康有为的改革派、光绪的拥护者、政府官员中的主战派受到惩罚,有的被放逐到乌鲁木齐。这些人当中,不乏文化修养甚高的文人,如翰林进士宋伯鲁、绘画收藏家裴景福等。伯希和逗留期间,与这些文人官员、上层社会人士的交往活动频繁,总是以博学和一口漂亮的中国话使他们折服,在他们当中赢足了威望。瓦扬写道:

毫无疑问,他们是第一次遇上一个欧洲人,对他们的古代学问如此精通,可以比得上他们当中最有学问的文人。

他跟东土耳其斯坦的抚台,满洲与蒙古的绥台交往不俗,货币的兑换得到藩台的大力帮助。瓦扬对藩台如是记载:

最后这位是卓越的文人,头脑特别好奇。他为他的同胞们写了一部古希腊史,一本罗马史,一本从查理曼大帝开始直至30年之战的欧洲战争史,自然还有一本拿破仑史;……整个知识界都觉得伯希和是个非常机智的交谈者;毫不犹豫地向他提出一大堆问题和查询。有人请他以几页纸来概括两个世纪以来欧洲哲学的进展。这些文人不会不知道笛卡尔、巴龚、莱布尼兹(Leibniz)、康德……去参观乌鲁木齐高等学府时,在那间学府受教育的务孜别克人和汉人同样多,当他们看到伯希和在俄语课、英语课中,很自然地使用东突厥语或汉语向他们提问时,他们设想,一个能够同时连续地使用四种语言的人,应该是什么都懂的。

然而,他在乌鲁木齐最具戏剧性的一幕,是他跟光绪堂弟戴澜,伯希和称之为“澜国公”的官员的见面。戴澜曾经力主借助义和团抵抗洋人。1900年7月17日,伯希和越过街垒,被一群士兵带入衙门,所见到的三位中国官员,其中之一就是戴澜。他被八国联军指为祸首之一,《辛丑和约》明文指定:“端郡王戴漪,辅国公戴澜,均定斩监候罪名,又约定如皇上以为应加恩贷其一死,即发往新疆,永久监禁,永不减免。”1901年,在列强的要求下,戴澜被永远放逐到新疆,但依然保留他的小朝廷,围绕在一帮官员当中生活。伯希和去到乌鲁木齐,戴澜不会不知道,对当年接见过、询问过的年轻洋鬼子不会不感兴趣,是戴澜邀请他参加宴会的吧,总之,两人见面了,一见面就搂抱在一起!显然,双方对第一次见面记忆犹新,现在时移势易,敌对关系已经转化,两个人在不同情况下从台上走到台下,以朋友的关系见面。那时戴澜五十五六岁,而伯希和才29岁,他感喟人事沧桑,“时间颇使这个义和团的首领变得明智,我们以大杯的香槟酒来庆祝我们的和解”。日后但凡有饮宴,戴澜都把他邀请到家里,安置到主家席上,让他坐在自己身边。查理·努埃特也成了戴澜的顾问、常客,因为他对摄影感兴趣。伯希和询问戴澜,1900年一位道士在千佛洞附近发现了书写本的洞穴,他是否知道。回答说,这个敦煌他到过,就是那位道士将一个卷轴送给他的。伯希和说他在乌鲁木齐第一次听说敦煌藏经洞。分别时候,戴澜把那个卷子作为礼物转送给客人,作为友谊的信物。中国运气再次落到伯希和头上,原来这件礼物远远超过了所谓朋友礼物的价值,他喜出望外,“一眼看过去,我马上断定这是公元七世纪的写本”。敦煌,他去定了。

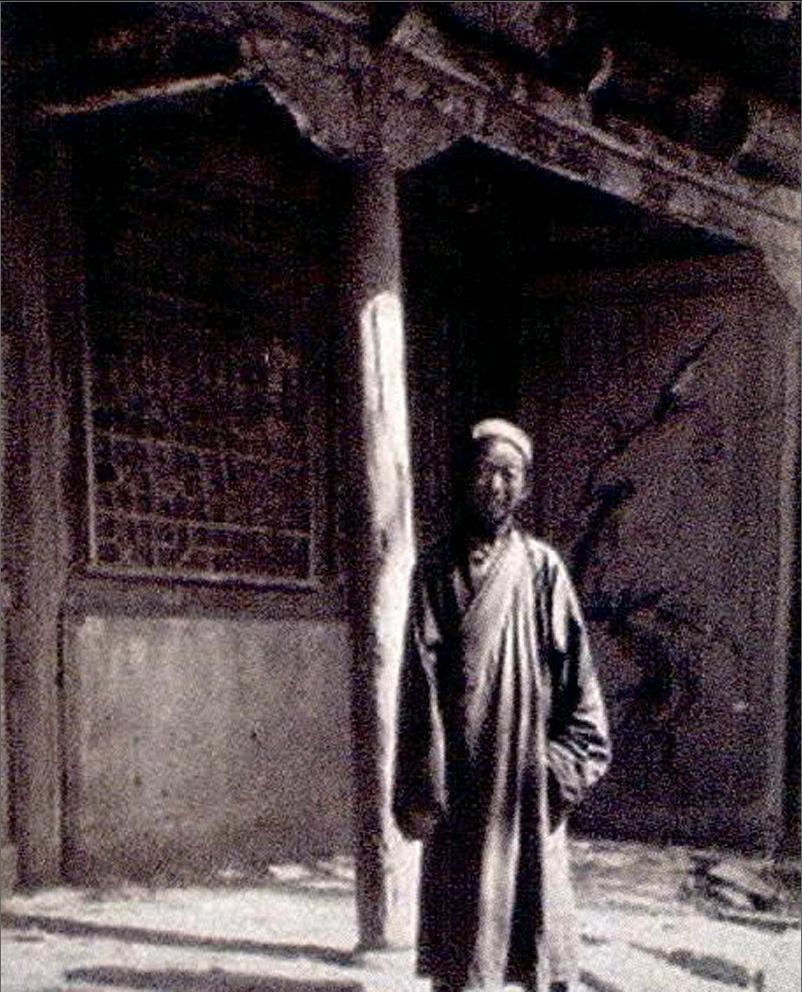

虽然斯坦因1907年5月已经到过敦煌,逗留了三天,王道士给他出示了一批佛经,其中有玄奘翻译的从印度带回来的佛经原文。斯坦因是印度考古学会的成员,对佛经特别感兴趣,从藏经室带走的手稿大多是佛经,其中最有价值的是《金刚经》,是唐朝以最早的印刷术印成的刊本。他不懂中文,中国知识有限,助手蒋孝琬对古文字一无所知,他的选择就不是最好的。进入藏经室后,也不曾需做任何研究工作,将“买来”的手抄本、画卷,趁夜摸黑带离敦煌,秘密运回伦敦,算大功告成。但伯希和的西域考察团就不一样,他们一行人于1908年2月25日去到莫高窟,抵达伊始,马上对千佛洞的所有洞窟进行编号、统计,他估计大约有500个洞窟。点滴不漏,连墙壁上各种文字的题记也一并抄录下来,对每一个洞窟作简单或详细的文字记录,他对163号窟印象特深,写下详细的记载。负责地理测量的瓦扬着手制图,努埃特进行拍摄照片,对莫高窟进行了有史以来全面而详细的考察,内外景第一次被系统做了拍摄记录。直至5月27日才离开莫高窟到敦煌。终于遇上王道士,这个穿着道袍的小个子,笑口吟吟告诉他说,是神向他报梦而发现藏经洞的。事实是1900年时候,负责修理窑洞的工人,将当年堵塞洞口的碎石去掉,将进口挖出来的。一经打开洞口,就可以看到里面一卷卷上了颜色的卷状物。这件事官方是得到通知的。但里面没有金没有银,没有贵重物品,甘肃的一位亲王就给敦煌政府下令,让那些物件原封不动地放着,将石窟锁起来,让道士王圆箓负责看守。