我国农户贫困持续性及决定因素分析——基于相对和绝对贫困线的再审视

蔡亚庆,王晓兵,杨军,罗仁福

(1. 社会资源研究所,北京 100164;2. 北京大学现代农学院,北京 100871;3. 中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;4. 对外经济贸易大学,北京 100029)

我国农户贫困持续性及决定因素分析——基于相对和绝对贫困线的再审视

蔡亚庆1,王晓兵2,3*,杨军4,罗仁福2,3

(1. 社会资源研究所,北京 100164;2. 北京大学现代农学院,北京 100871;3. 中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;4. 对外经济贸易大学,北京 100029)

我国的扶贫战略自改革开放以来获得了巨大成功,农户贫困率降低十分显著,但随着扶贫的深入,消除剩余贫困的难度也不断增大。基于浙江、湖北、云南三省1 362户农户持续10年的微观调研面板数据,综合采用统计指标和计量模型方法,分析了我国农户贫困的持续性特征及其主要影响因素。研究表明,虽然我国农户贫困主要是暂时性的,但随着贫困标准的提高,持续性贫困人口比例将显著增加,且区域分布不均衡,东西部在贫困的广度和深度上都存在显著差异。农户个体的人力资本和社会资本是其脱离持续性贫困的重要影响因素。此外,减少社会排斥将促进弱势农户提高社会资源积累,有助于农户脱离长期贫困。分散收入风险,也有利于农户摆脱长期贫困。除了人力资本、社会排斥性、收入风险等对农户贫困持续性产生影响外,地区资源禀赋,尤其是市场经济条件差异会对农户持续性贫困产生显著影响。当农户长期处于贫困,这表明其脱离贫困的难度更大,可行能力被剥夺的程度更深,应当是扶贫政策关注的重点。

贫困;农户;持续性;区域差异

蔡亚庆, 王晓兵, 杨军, 罗仁福. 我国农户贫困持续性及决定因素分析——基于相对和绝对贫困线的再审视[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(1): 9-16.

Cai Y Q, Wang X B, Yang J, Luo R F. The persistence of poverty and its determinants: Evidence under the absolute and relative poverty line[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1): 9-16.

然而,在新时期我国农村扶贫形势发生了很大变化,呈现出一些不同于过去的新特征,农村扶贫开发面临新的挑战[3]。这种挑战性主要体现在以下两个方面,一方面,我国的贫困人口具有脆弱性,极易受到外界冲击重新陷入贫困之中[4]。如果按照世界银行的贫困线计算,在2001-2004年这3年间,我国农村有大约1/3的人口曾经至少有一次陷入消费贫困状态,这一数字是当年贫困人口的2倍[5]。2000-2004年甘肃省一直处于非贫困状态的农户仅占32.4%,这表明在此期间该省有2/3的农户曾经陷入贫困中[6]。

另一方面,我国农户贫困分布区域分化明显,剩余的贫困人口主要集中在西部偏远地区,已有减贫的手段难以凑效。中国社会科学院在2006年进行的一项全国抽样调查表明,我国东、中、西部贫困户比重之比为1∶2.64∶4.69。而且持久性贫困主要发生在西部地区的脆弱人群之中。从地区间比较来看,持久贫困户的比例在沿海地区、东北地区和中部地区都小于5%,而在西部地区则超过了20%。采用每天1美元消费贫困线,地区之间比较也具有相似的结果,即在脆弱人群中,西部地区持久贫困人口比例是其他省份的2-3倍。

随着处于暂时性贫困的家庭不断脱贫,剩下的家庭几乎是处于长期贫困的家庭,这些家庭脱贫的难度要远远大于暂时性贫困家庭。有研究表明我国农村存在贫困代际传递现象,父辈贫困的子女也有较大可能无法摆脱贫困[7]。从扶贫政策角度看,我们更应关注长期贫困家庭的脱贫问题,更多从改善贫困家庭的教育、健康和生产性支持的角度推动今后的扶贫工作[8-9]。那么,我国农户持续性贫困的情况究竟如何?不同度量指标下,不同区域农户贫困持续性是否存在显著差异?什么因素影响贫困的持续性?对这些问题的准确回答不仅有助于更好的识别和瞄准贫困,而且对扶贫政策的制定具有重要意义。然而,囿于数据和方法的限制,已有研究往往基于国家贫困线分析我国的持续性贫困问题;而且在2011年之前,我国国家贫困线不仅低于世界水平,而且低于世界上大多数发展中国家的贫困标准,因此已有研究通常低估我国贫困的持续性。同时,我国地区经济差异巨大,在统一的标准下分析我国的贫困持续性问题,往往无法准确捕捉贫困持久性区域特征及其影响因素。

本研究基于1995-2004年浙江、湖北、云南三省1 362个农户的微观调研面板数据,综合采用统计指标和计量模型分析的方法,分析了我国农户贫困持续性特征及其主要影响因素,探讨按照不同的贫困标准测度的贫困率、贫困的持续性问题和区域性特征,同时我们实证分析影响贫困的持续性的要素,为国家在“十三五”期间制订贫困地区“精准扶贫”政策提供理论基础和决策依据。

1 研究方法

1.1 数据来源

基础数据是来自农业部固定观察点的调研数据,此数据库涵盖来自31个省级行政区(不包括台湾、香港和澳门)的超过22 000个家庭的基本数据。本文将使用来自浙江、湖北和云南三个省的数据以代表我国不同类型的农业生产区。其中,浙江位于我国东部,是较富裕的省份之一;湖北省代表中部以及中等收入地区;而云南则位于西部,是我国相对贫困的省份之一。根据国家统计局的数据,2004年浙江、湖北和云南三省人均地区生产总值分别为23 942元、10 500元和6 733元。样本选取采取分层抽样的方式选取调研村。具体而言,首先,根据人均年净收入,将各个县分为高、中、低三个级别。然后,从上述三个级别的分组中,根据地貌(平原、丘陵或者山地)、位置(城市,郊区或远郊)和经济特征(如生产特点)来选择调研村庄。最后,采取随机抽样的方式获得各村家庭样本。

扣除损失样本,使用数据涵盖32个村庄1 362户农户连续10年(1995-2004年)的面板数据。每一个家庭数据涵盖个人、家庭、农场特征以及劳动时间分配等详细信息。本文使用官方的全国消费者价格指数(CPI)将收入、消费、资产和转移支付等货币变量转换成1995年价格。乡村调查同时提供了有关资源禀赋、就业、生产以及福利和社会指标等信息。我们对家庭财富的衡量基于家庭总净收入,该变量定义为家庭总现金收入扣除家庭经营费用、运输费用和税收支出。其中,自身所有的住房和自给自足型消费的估算值不包括在内;家庭总现金收入包括各项补贴,亲友资助,财产所得以及家庭经营收入等。

1.2 变量选择

本研究被解释变量表示农户贫困持续性状况。农户从未贫困(y=0),到短期贫困(y=1)再到持续贫困(y=2),虽然在持续时间上是离散变量,但是数据具有很明显的等级性。即以上三种状态是贫困程度不断加深的过程。

解释变量包括农户家庭特征(人口、教育和社会资本等),农户生产特征(土地、生产性资产和种植结构等)和村庄特征(自然条件、社会和经济等)方面的一些变量。解释变量的具体描述性统计见表1。

表1 解释变量描述性统计Table1 Descriptive statistics of variables

人力资本对家庭贫困状态起到至关重要的作用。多数研究结果发现家庭贫困状况和家庭规模以及抚养负担高度相关,本研究将以家庭人口数以及家庭抚养和赡养人口比例来度量这两个指标。教育一直被认为是提高人力资本以及帮助农户脱贫的最为有效的手段,我们将以家庭中受过初、中、高等教育劳动力比例来度量家庭成员受教育状况。一般而言,家庭成员健康状况是度量家庭人力资本的重要指标,囿于数据限制,本研究将缺乏该指标。

家庭社会资本衡量了一个家庭从社会获取自身发展资源的能力。我们将用有无城镇户口和家中是否有村干部这两个虚拟变量来度量家庭社会资本。在我国,城镇户口是一种社会保障的代言,在这里我们将家中有任何一位成员为城镇户口的家庭定义为1,否则为0。农户家中如果有村干部,意味着较强的社会动员能力和较广泛的人际关系,因此也是度量家庭社会资本的重要变量。同样我们定义家中有任何成员为村干部的家庭为1,否则为0。

农业生产经营仍然是农村家庭重要的收入来源,我们将度量农业生产经营状况对农户贫困持续性的影响,反应该特征的指标包括农户土地经营规模,家庭生产性资产,农户家庭是否以粮食为唯一作物以及家庭农业生产经营多样性指数(HHI)等。其中,前两项主要度量农户生产经营财产对贫困持续性的影响,后两项则度量风险分散机制对农户贫困持续性的影响。

我国农户贫困具有明显的地域特征,我们将用一系列社会经济及自然地理指标度量资源、区域差异对贫困的影响。其中反映社会经济指标的劳动力就业指标(年工作少于300天劳动力比例)、地区人口密度(取村庄单位面积常驻居民自然对数)、村庄人均收入以及人口迁移状况(迁出村庄居民比例)和反应自然地理状况的村庄位置(是否位于郊区虚变量)和地形条件(平原、山区虚变量)指标被纳入其中。

1.3 计量模型

贫困被视为基本可行能力的剥夺,这些基本可行能力既包括衣食住房,也包括必要的医疗,受教育的权利等。学者对持续性贫困影响因素的量化研究表明,人力资本短缺、物质资源不足、社会结构制约和社会排斥等因素可以部分或不同程度地解释持续性贫困的成因。对我国少数民族地区的一项研究表明自然条件恶劣、人力资本不足和制度不完善是造成少数民族地区农户发生持续性贫困的重要原因。根据前期研究和本文的研究目标,我们设定计量模型为:

被解释变量Yij表示农户贫困持续性状况。解释变量包括农户人力资本(Hij)、农户社会资源(Sij)、农户农业生产特征(Aij)、当地社会环境(Vj)、自然条件(Nj)以及随机扰动项(eij)的信息矩阵。

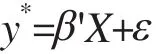

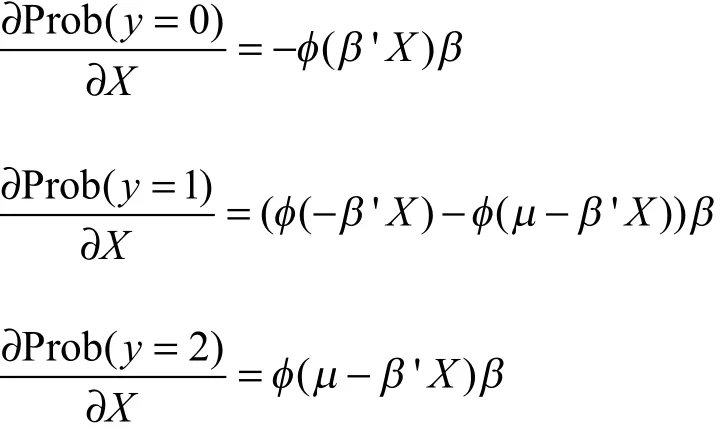

由于数据具有很明显的等级性,即三种贫困状态是贫困程度不断深化的过程。因此,我们将采用Ordered Probit模型对(1)式进行估计,模型设置为:

其中,y*是不能观测的,我们所能观测的是

其中,μ1=4

回归量变化的边际影响为:

本研究关心长期贫困的决定因素,即Prob(y=2)时的情形,显然其概率变化与β有相同的符号。

1.4 贫困度量

现有研究对中国贫困缓解的幅度、当前的贫困程度和规模,特别是关于中国不同地区的贫困程度的意见非常不一致[10]。有关贫困的种种定义,尤其是有关绝对贫困和相对贫困之间的争论,并不是简单的概念之争,而是有着深刻的政策意涵[11]。本研究将同时采用世行推荐人均1美元贫困线以及省际相对贫困线两个标准来分析贫困的动态性及其决定因素。其中,前者基于人们生计维持的标准计算得出,因而可视为绝对贫困线。

基于“生计维持”的概念,绝对贫困是一种最低的生存状态,处于绝对贫困线之下的人基本生活需求都难以满足。绝对贫穷线是与福利措施彼此独立的关于贫困分布的估计,它需要不断更新以表现达到最低生活标准的实际成本。此外,对绝对贫困线的计算,可能会引入测量误差,如当引入最低食物摄入量这一概念来计算一篮子食物组成时存在省际差异。我国的国家贫困线一直是基于绝对贫困线划分的,相对于不断上升的收入和期望来讲,我国2011年之前的官方贫困线似乎过低,中国城市和农村的贫困状况远远高于国家统计局以收入为标准测量的贫困发生率[12-13]。因此,为修订前期研究对我国贫困人口的低估,本研究采用世界银行人均每天消费1美元的标准以分析绝对贫困线下我国贫困的持续性及其影响因素。虽然世界银行在2008年将贫困标准从人均每天消费1美元上调为1.25美元,由于本研究数据基于1995-2004年,因此仍以此期间世行定的人均消费1美元为标准。

基于“基本需求”的概念,处于相对贫困线之下的人是指距离社会正常生活水平仍有较大差距。在富裕国家的相对贫困的人,即使其绝对收入按世界标准是高的,也会在可行能力上处于非常不利的状态[14]。因此,大多数国家规范性的共识认为,随着经济发展,社会成员应普遍从中受益。但是相对贫穷线的缺点是,在样本中,其随时间推移的变化,与福利措施发展呈高度相关性。早期的研究都表明更广的收入分布将导致按人头计算的贫困率上升,并引发对测算不公平的批评而不是对贫困本身[15-16]。相对贫困已经被我国部分学者用于度量贫困并用于对贫困动态变化的研究,但是目前大多数研究在全国范围内采用统一的相对贫困标准,而且通常以低收入水平作为相对贫困指标。事实上我国省域之间经济发展差异巨大,因此将数据集内各省调整后的人均净收入中位数的二分之一定义为相对贫困线,以研究相对贫困线下的贫困持续性及影响因素。

本文将利用两种基于净收入的贫困线,即人均净收入中位数的二分之一测度相对贫困和世界银行人均1美元贫困线来度量绝对贫困展开分析。此外,为了避免讨论适当等价规模,所有家庭成员采用同样的权重。也有研究指出两条贫穷线均基于家庭,可以避免同一家庭成员的等效收入之间的依赖关系[17]。各省相对贫困线是基于样本计算的,以避免一省收入增长造成对其他省份的影响。

2 结果与分析

2.1 不同贫困线标准及相应贫困率

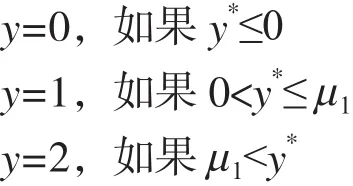

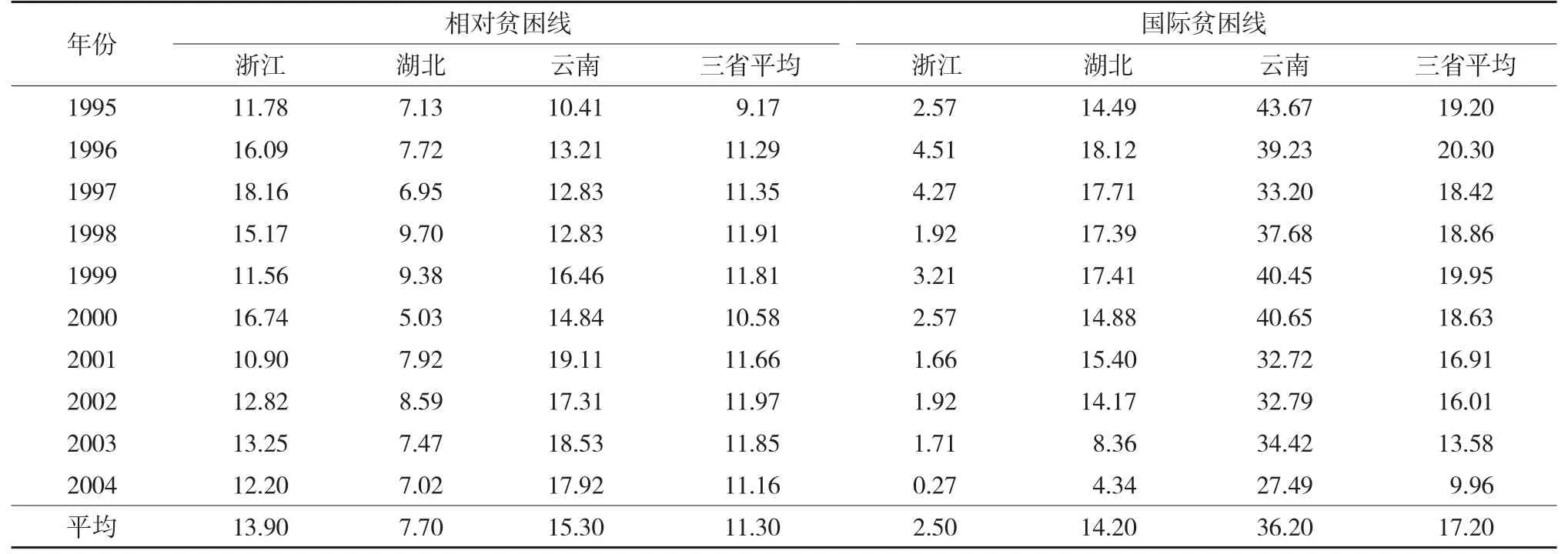

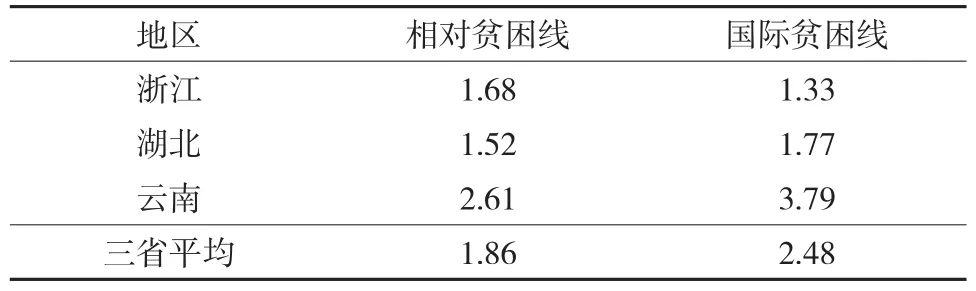

基于各省收入水平计算的相对贫困线标准表现出较强的纵向与横向差异性(表2)。1995-2004年随着经济的发展,尽管三省的相对贫困线具有波动性,但总体都呈上升趋势,即随着经济的发展,相对贫困线会随之上升。与此同时,省域之间相对贫困线相差较大,经济发达的浙江省相对贫困线是经济发展水平处于中等水平的湖北省相对贫困线的2-3倍,是经济相对落后的云南省相对贫困线的3-4倍,与各省经济发展水平差异相当。与国际贫困线相比,浙江省的相对贫困线高于人均1美元的标准,湖北相对贫困线标准逐渐接近并于2003年超越了国际贫困线,只有云南省相对贫困标准始终低于国际贫困线水平。我国新修订的贫困线相当于国际贫困线的标准,即人均每天消费1美元。而之前的国家贫困线,按照不变价格计算仅为新订贫困线的一半。前期极低的国家贫困线标准只能反映居民最基本的生存需求,不仅无法体现人们要求分享发展成果的基本诉求,也无法体现我国区域经济发展的巨大差异。因此,前期的有关贫困的分析如果仅采用较低的国家贫困线的标准,必将低估我国农村人口贫困的程度。

表2 各省相对贫困线和人均1美元贫困线(元/人)Table2 The relative poverty line and the poverty line of 1$ per capita per day of the three provinces

表3 1995-2004年三省农村贫困率(%)Table3 The rural poverty ratio of the three provinces from 1995 to 2004 (%)

三省以相对贫困线和人均1美元贫困线度量的贫困率仍然较高。1995-2004年以相对贫困线计算的平均贫困率达到11.3%,以人均1美元标准计算的平均贫困率高达19.2% (表3)。从时间变化趋势来看,除了以人均1美元标准度量的贫困率在1995-2004年表现出一定程度的下降之外,以相对贫困线度量的贫困率并未出现明显的下降趋势。

无论依据相对还是绝对贫困线标准,贫困发生率在省际间存在极大的异质性。依据不同的贫困线标准,各省贫困发生率与其经济发展水平的相关性也存在差异性。按照人均1美元的标准计算,最富裕的浙江省的贫困发生率只有2.5%;而经济发展水平滞后的云南省有近三分之一的人口处于贫困线之下;湖北省则介于浙江和云南之间。这表明贫困发生率与其经济发展水平成负相关性。然而,相对贫困却在三省之间表现出了不同的分布特性。经济发展水平中等的湖北省相对贫困率最低,仅为7.7%,而浙江省和云南省的相对贫困率分别达到13.9%和15.3%。这表明相对贫困程度与经济发展水平间并没有必然的负相关关系,而是取决于区域内收入的分布状况。因此,基于我国较低的国家贫困线的研究对我国贫困发生率的估算都是有偏的。

2.2 贫困持续性的统计性描述分析

对贫困持续性的度量,不同的研究也存在差异。世界银行一项对我国贫困的研究中将持续三年的贫困定义为长期贫困;而有学者将收入和消费同时贫困定义为长期贫困。但是大多数文献将持续性贫困定义为个人或家庭在比较长时间内(经历了5年或5年以上的)处于贫困状态以及脱贫能力的缺失[18],持续性贫困的突出表现是极端贫困。除收入水平低外,贫困人口的物质资本、人力资本和社会资本也很低下,自我发展能力非常弱,是社会的弱势群体。此外,持续性贫困的发生具有突出的区域性特征。

从贫困持续时间看,无论以何种贫困标准度量,在选取的样本内,我国农户平均贫困持续时间均未超过4年。在人均1美元国际贫困线标准下,三省农户平均贫困持续时间达到约两年半(2.48年,表4)。无论以何种方式度量,云南省农户贫困持续时间都较长。在国际贫困线上,云南农户平均贫困持续时间为3.79年,是湖北的2倍、浙江的3倍。以上分析表明,不论在贫困发生的广度还是深度上,农户贫困在省际间都存在显著差异。

对农户贫困持续时间的分解,更有利于把握我国农户贫困持续性特征。分解结果表明,无论以何种贫困标准计算,就整体而言,我国大部分陷入贫困的农户其贫困持续时间短于5年(表5),属于暂时性贫困,但是依据新修订的贫困线标准重新测度,我国农户贫困也呈现新的特征。以国际贫困线为标准,我国有16.8%的农户处于持续贫困(5年及以上贫困)当中,占贫困总人口(1-4年贫困和5年及以上贫困人口之和)的34.8%。同时,贫困的持续性在省际间表现出极强的差异性。云南省是三省中持续贫困人口比例最高的省区,以国际贫困线标准计算,其持续贫困人口高达38.9%,占贫困总人口的比例高达56.8%。从该视角看,虽然在整体上我国持续性贫困比例不是很高,但在区域并非平均分布,部分区域的持续性贫困比例依然极高。

表4 农户贫困持续时间(年)Table4 The persistent period of poverty of peasant households

表5 处于不同贫困持续性的农户比例(%)Table5 The percentage of peasant households in different level of persistent poverty (%)

2.3 贫困持续性的影响因素分析

表6为计量模型回归结果。系数概率为零的联合检验被拒绝。调整后的R方表明,解释变量对基于人均1美元的国际贫困线的解释性要高于相对贫困线。无论基于相对还是绝对贫困线标准,模型解释变量的系数符号都表现出了稳健性。

回归结果表明,家庭人口负担和人力资本对农户持续性贫困具有显著影响。无论基于相对贫困线,还是绝对贫困线,家庭规模都会增加农户陷入持续性贫困的概率(表6),这一研究结论与Gustafsson和Sai的研究发现相一致[19]。同时,户主年龄以及家庭中非劳动力成员比例的提高都会增加陷入相对持续贫困的概率。无论基于哪条贫困线,任何程度受教育成员比重的增加都会减少家庭陷入长期贫困的概率。这表明人力资本积累对家庭脱离持续贫困具有十分重要的意义,提升人力资本仍然是帮助农户脱贫的最有效手段之一。非农户口可以减少农户处于持续贫困中的概率,但是户口似乎只对农户脱离绝对贫困具有积极的影响,而对由于收入分布造成的相对贫困影响并不显著。

一个有意思的发现是:在相对贫困线下,较大规模的土地耕种面积会增加农户陷入持续性贫困的概率。可能的解释是较大的土地面积会吸附更多的劳动力,从而不利于农户其他渠道的增收;同时,相对于其它非农活动,农业的相对收益较低。有学者研究认为这主要是由于我国土地流转市场的不完全造成,进而使得农户担心在下一轮土地分配时被分到等级差的地,因此要维持一定程度上的农业生产[20]。和预期相一致的是,收入来源越集中的家庭越有可能贫穷,并且更可能陷入长期贫困。收入集中意味着较大的收入风险,这表明风险是农户陷入持续贫困的重要原因。

研究发现,农户所在村庄社会自然资源禀赋对农户贫困状态具有重要影响。具有较高人口密度及位于城市郊区的农村发生持续性贫困的概率较低,但是当地失业率的提高会显著增加农户陷入长期贫困的概率(表6)。其原因在于较高的人口密度和位于郊区意味着农户进入市场机会的增多,而失业率的提高意味着农户就业渠道的减少,农户被排斥在当地经济发展之外。值得注意的是,村庄经济发展水平对相对贫困和绝对贫困具有不同的影响。较高的村庄经济发展水平能够显著的降低农户长期处于人均1美元绝对贫困线下的概率,但是却提高了农户处于相对贫困的概率。表明经济发展水平的提高有利于农户脱离绝对贫困,但是这并不意味着农户可以完全平等的从经济发展中获益。相反,在现有的收入分配机制下,经济发展反而可能拉大农户之间的收入差距,这一现象在经济富裕的浙江省表现明显。

表6 农户持续性贫困影响因素Table6 The determinants of the persistent poverty of rural households

3 结论及政策建议

研究表明,目前我国农户贫困主要是暂时性贫困,但是这一结论随着评价标准的不同而不同,而且存在显著的地区差异。以人均1美元标准度量的绝对贫困线下,浙江、湖北和云南的持续性贫困人口比例分别为0.0%、9.7%和38.9%;在相对贫困线下,浙江、湖北和云南处于持续性贫困人口的比例分别为10.8%、2.8%和13.0%。农户长期处于贫困之中,表明其脱离贫困更难,可行能力被剥夺的程度更深,很容易陷入“贫困陷阱”,是扶贫政策应该重点关注的对象。

农户个体的人力资本和社会资本是其脱离持续性贫困的重要影响因素。一方面,继续加大对贫困地区的教育投入是减少贫困人口持续贫困、保障社会基本公平的有效手段;另一方面,打破户口等制度性社会排斥将促进弱势农户提高社会资源积累,有助于农户脱离长期贫困。此外,区域资源环境禀赋在农户脱贫中也扮演着重要的角色。研究发现,具有较高人口密度及位于郊区的农村发生持续性贫困的概率较低,说明市场进入和劳动力市场的完善对农户脱离长期贫困具有重要意义。因此,在市场制度、基础设施和政策支持等多个层面促进劳动力市场的发育和完善,创造更有利的市场条件,使农户更加容易参与和分享区域和全国经济发展成果,这有利于降低农户持续贫困的水平。

收入来源集中度越高,农户脱离长期贫困的概率就越小,这表明收入风险和增收渠道限制是造成农户持续贫困的原因之一。在现阶段,虽然农业生产仍然是农户增收的重要手段,引导农户多元化经营,分散收入风险,更有利于农户摆脱长期贫困。同时,国家需要加大政策支持力度,进一步建立和完善针对农作物、畜产品和农民收入的风险保障计划,而且使风险保障计划优先覆盖持续贫困的人群。

最后需要指出的是,经济的发展并不必然意味着持续贫困人口比例的减少,在相对贫困线下,尤其如此。因此,为了提高经济增长对减轻贫困的贡献,需要通过建立合理的收入分配、人口流动机制和必要支持手段,在促进社会经济发展效率的同时,充分考虑和兼顾社会公平,使贫困人口能够更充分地参与各种经济活动,享有更多的发展机会,并分享经济增长所带来福祉。

[1] 巩前文, 穆向丽, 谷树忠. 扶贫产业开发新思路: 打造跨区域扶贫产业区[J]. 农业现代化研究, 2015, 36(5): 736-740.

Gong Q W, Mu X L, Gu S Z. Creating inter-regional poverty reduction industrial zone: A new way to alleviate poverty[J]. Research of Agricultural Modernization, 2015, 36(5): 736-740.

[2] 陈光金. 中国农村贫困的程度, 特征与影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2008(9): 13-25.

Chen G J. An analysis of the attitude, characteristics of rura1 poverty in China and the determinants[J]. China Rural Economy, 2008(9): 13-25.

[3] 王贤斌. 我国农村扶贫开发面临的新形势与机制探讨[J]. 农业现代化研究, 2013, 34(4): 394-397.

Wang X B. Discussion on situation and mechanism of China’s rural poverty alleviation and development[J]. Research of Agricultural Modernization, 2013, 34(4): 394-397.

[4] 解垩. 代际间向上流动的私人转移支付与贫困脆弱性[J]. 经济管理, 2015(3): 170-179.

Xie E. Upstream intergenerational private transfers and vulnerability to poverty[J]. Economic Management Journal, 2015(3): 170-179.

[5] World Bank. China: Promoting growth with equity[R]. World Bank Country Study, Report No. 24169-CHA, 2003.

[6] 于敏. 贫困地区农村居民收入流动研究——以甘肃省贫困县为例[J]. 中国农村观察, 2011(2): 43-51.

Yu M. Income mobility of household in poverty areas: A case of poverty counties in Gansu Province[J]. China Rural Survey, 2011(2): 43-51.

[7] 张立冬. 中国农村贫困代际传递实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(6): 45-50.

Zhang L D. Empirical study on the intergenerational transmission of poverty in rural China[J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(6): 45-50.

[8] 章元, 万广华, 史清华. 中国农村的暂时性贫困是否真的更严重[J]. 世界经济, 2012(1): 144-160.

Zhang Y, Wan G H, Shi Q H. Whether transient poverty is more pervasive in rural China[J]. The Journal of World Economy, 2012(1): 144-160.

[9] 何晓琦. 微观政策与消除长期贫困[J]. 经济问题探索, 2006(6): 18-23.

He X Q. Microcosmic policy for eliminating the long-term poverty[J]. Inquiry into Economic Issues, 2006(6): 18-23.

[10] 王萍萍, 方湖柳, 李兴平. 中国贫困标准与国际贫困标准的比较[J]. 中国农村经济, 2006(12):62-68.

Wang P P, Fang H L, Li X P. Comparison between Chinese and international standard of poverty[J]. Chinese Rural Economy,2006(12): 62-68.

[11] 顾昕. 贫困度量的国际探索与中国贫困线的确定[J]. 天津社会科学, 2011(1): 56-62.

Gu X. International inquiries on poverty measurements and the formulation of poverty lines in China[J]. Tianjin Social Sciences,2011(1): 56-62.

[12] Park A, Wang S. China’s poverty statistics[J]. China Economic Review, 2001, 12(4): 384-398.

[13] 王小林, Alkire S. 中国多维贫困测量: 估计和政策含义[J]. 中国农村经济, 2009(12): 4-23.

Wang X L, Alkire S. Multidimensional poverty in China: Estimation and policy implications[J]. Chinese Rural Economy, 2009(12): 4-23..

[14] Sen A. The living standard[J]. Oxford Economic Papers, 1984: 74-90.

[15] Sen A. A sociological approach to the measurement of poverty: A reply to Professor Peter Townsend[J]. Oxford Economic Papers,1985, 37(4): 669-676.

[16] Townsend P. A sociological approach to the measurement of poverty—A rejoinder to Professor Amartya Sen[J]. Oxford Economic Papers, 1985, 37(4): 659-668.

[17] Biewen M, Jenkins S P. A framework for the decomposition of poverty differences with an application to poverty differences between countries[J]. Empirical Economics, 2005, 30(2): 331-358.

[18] 陈全功, 李忠斌. 少数民族地区农户持续性贫困探究[J]. 中国农村观察, 2009(5): 39-49.

Chen Q G, Li Z B. A Survey on the chronic poverty of ethnic minority rural Households[J]. China Rural Survey, 2009(5): 39-49.

[19] Gustafsson B, Sai D. Temporary and persistent poverty among ethnic minorities and the majority in rural China[J]. Review of Income and Wealth, 2009, 55(s1): 588-606.

[20] Kung J K. Off-farm labor markets and the emergence of land rental markets in rural China[J]. Journal of Comparative Economics, 2002,30(2): 395-414.

(责任编辑:童成立)

The persistence of poverty and its determinants: Evidence under the absolute and relative poverty line

CAI Ya-qing1, WANG Xiao-bing2,3, YANG Jun4, LUO Ren-fu2,3

(1. Social Resources Institute,Beijing 100164, China; 2. Center for Chinese Agricultural Policy, School of Advanced Agricultural Sciences, Peking University, Beijing 100871, China; 3. Center for Chinese Agricultural Policy, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; 4. University of International Business and Economics, Beijing 100029, China)

Since reform and opening up, our poverty reduction strategies has achieved great success, with the declining poverty ratio of peasant households. But it is difficult to reduce the remaining poverty. This thesis is based on the tenyear data of survey in peasant households from Zhejiang, Hubei and Yunnan Province. This paper uses statistical method and adopt econometric model to analysis the characters and the main influential factors of rural poverty. It is indicated by the results that, although the poverty of peasant households is temporary, the proportion of population in persistent poverty will increased dramatically with the increasing standard of poverty. Besides, there are regional disparities in the width and depth of poverty. The human capital and social capital of peasant households are the key factors of reducing the persistent poverty. Apart from this, eliminating social exclusion will benefit to their accumulation of social resources, thus decreasing poverty. Moreover, spreading income risks is of great significance. In addition, regional resources endowment, especially the conditions of market economy make a difference. And when a peasant household is in poverty in the long term, it means it is more difficult to move out of it, which is supposed to be the emphasis of poverty reducing policy.

poverty; rural household; persistence; regional heterogeneity

改革开放以来,我国大力推进扶贫开发,减贫工作取得巨大成就[1],贫困发生率显著下降。按照世界银行人均每天消费少于1美元的贫困标准(接近我国在2011年底新修订的贫困线标准),我国贫困人口的比例从1981年的65%下降到2004年的10%。现有的研究结果表明,我国农户的贫困更多表现为暂时性贫困。如果将持久性贫困定义为收入和消费同时处于贫困状态,我国的持久贫困率仅为3.6%[2]。

National Natural Science Foundation of China (71373255).

WANG Xiao-bing, E-mail: xbwang.ccap@igsnrr.ac.cn.

12 November, 2015; Accepted 22 November, 2015

D422.7

A

1000-0275(2016)01-0009-08

10.13872/j.1000-0275.2015.0170

国家自然科学基金项目(71373255)。

蔡亚庆(1982-), 女(回),宁夏固原人,硕士,主要从事农业技术推广和贫困研究,E-mail: suphyia@163.com;通讯作者:王晓兵(1973-),女,河北省冀州人,博士,副研究员,主要从事劳动力市场和贫困研究,E-mail: xbwang.ccap@igsnrr.ac.cn。

2015-11-12,接受日期:2015-11-22