“一带一路”国家国际产能合作中东道国选址研究

——基于国家距离的视角

陈衍泰,范彦成, 李欠强

(1.浙江工业大学 政治与公共管理学院,浙江 杭州 310023;2.浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023;3.浙江省中小微企业转型升级协同创新中心,浙江 杭州 310023)

“一带一路”国家国际产能合作中东道国选址研究

——基于国家距离的视角

陈衍泰1,3,范彦成2,3, 李欠强2,3

(1.浙江工业大学 政治与公共管理学院,浙江 杭州 310023;2.浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023;3.浙江省中小微企业转型升级协同创新中心,浙江 杭州 310023)

“一带一路”战略的提出,为我国与相关国家开展国际产能合作提供了契机。但是现有的对于“一带一路”的研究中定性研究较多,对于国家间距离如何影响产能合作东道国选择的研究较少。基于2002—2014年我国对“一带一路”沿线35个国家直接投资的数据,借助负二项回归面板模型,考察了国家距离对我国企业跨国产能合作时区位选择的影响。研究发现:地理距离对企业跨国投资仅存在“外来者劣势”;制度距离、经济距离对企业跨国投资同时存在“外来者收益”与“外来者劣势”;文化距离对企业跨国投资的“外来者收益”存在被忽视的现象。在此基础上,为企业提出了相关建议。

国际产能合作;国家距离;东道国选择;外来者劣势;外来者收益

近年来,我国企业跨国投资活动的步伐明显加快。数据显示,我国对外直接投资额由2002年的27亿美元跃升至2015年的1180.2亿美元(非金融类),年均增幅达33.7%。在2008年全球金融危机之后,我国传统的依靠对外贸易拉动经济发展的模式难以为继,这对进一步推动我国企业“走出去”形成倒逼机制。同时,发达国家的再工业化以及发展中国家的工业化和城市化发展,为我国开展国际产能合作、提升“走出去”格局提供了良好的契机。

投资区位选择一直是国际商务领域关注的重要问题[1-4],在影响企业跨国投资区位选择的众多因素中,国家距离被认为是一项重要因素[5]。在已有的国家距离对国际商务的研究中,对于国家距离维度的选取常常限于文化距离、制度距离以及地理距离[6-8],虽然Ghemawat(2001)以及史伟等(2016)将经济因素引入国家距离框架内,但是前者仅限于定性分析,而后者仅对国家距离对零售业投资区位选择进行了分析[9-10]。并且学者们对投资区位选择的研究,关注的多是国家距离对跨国投资产生的“外来者劣势”,因而分析结论也基本局限于企业倾向于选择政治稳定,制度环境好,文化距离、制度距离以及地理距离较近的东道国投资[3],鲜有学者关注国家距离产生的“外来者收益”对投资区位选择的影响。虽然殷华方等(2011)以及綦建红等(2012)关注了文化距离存在的非线性关系[11-12],但是对于国家距离中其他距离(如经济距离)的非线性关系并未关注。并且“国际产能合作”这一名词是2014年才提出的,目前相关研究也不多,已有的研究也基本是从定性的角度分析国际产能合作的重要性[13-17],而刘晓玲、熊曦(2015)也仅从实证分析角度探究了产能合作以及制造业出口对区域经济增长的影响[18]。

本文将经济距离与文化距离、制度距离以及地理距离一同纳入国家距离分析框架,并从国家距离产生的“外来者劣势”以及“外来者收益”两个角度,分析其对我国与“一带一路”沿线国家国际产能合作东道国选择的影响。本文的研究意义主要体现在以下几个方面:首先,本文研究了国家距离,尤其是经济距离所产生的“外来者收益”,这在以往的研究中关注较少。其次,本文聚焦于我国与“一带一路”国家产能合作中东道国选择问题。在“一带一路”战略的推动下,相关沿线国家已成为我国对外投资的重点区域,但是现有对“一带一路”问题的研究,基本集中在“一带一路”的意义、影响、机遇[19-20]或者挑战[21-22],鲜有学者从实证角度分析“一带一路”国家产能合作东道国选择的问题。再者,本文在分析区位选择的影响因素时使用了负二项回归面板模型。在以往的对我国对外直接投资区位选择的研究中,学者们常采用的模型有引力模型[23-25]或者Logistics二元选择模型[2-4],对于负二项回归面板模型使用较少。

一、文献综述与假设

产能的跨国家配置,也就是通常所说的国际产能合作[16]。国际产能合作的路径有产业转移和跨国贸易这两种形式[17]。本文侧重于分析产业转移这种形式。产业的转移又是伴随着资本的流动得以实现的,因而可以从对外直接投资(OFDI)角度分析我国开展国际产能合作的情况。2014年国际产能合作才由我国政府提出,因而对这一领域的研究也都刚刚起步,现有的研究基本是从定性的角度分析国际产能合作对我国经济发展的重要性[13-14][16-17],张洪、梁松(2015)基于共生理论对国际产能合作的模式进行了探索。但是目前从定量角度对我国国际产能合作进行分析的还比较少[12],因而本文将我国国际产能合中的东道国选址问题作为研究方向。

在影响企业跨国投资的众多因素中,国家距离一直被认为是一个重要的因素[26]。在对国家距离进行测度时,学者们的选择指标通常局限在地理距离、文化距离、制度距离[6-8],而对其他诸如经济、知识、人口等方面的距离关注有限[27]。Ghemawat(2001)虽然将经济距离纳入国家距离分析框架,但是是从定性角度进行分析的[9];而史伟等(2016)虽然采用了定量分析,但只分析了零售业的东道国选址问题[10]。本文在他们研究的基础上,进一步分析这四个维度对我国与“一带一路”国家国际产能合作中东道国选择的影响。

国家间的自然距离也就是常说的地理距离[28],两国间地理距离的增加对于实物产品运输成本的提升以及两国间股权等非实物资本、服务流动的下降具有显著作用[9],并且两国间地理距离也会阻碍知识在母国与东道国间的溢出[29],因而,东道国与母国在地理分布上距离越大,企业进入的障碍也就越大[2]。

Hofstede(1983)将文化解释为“群体中许多有相同社会经验和教育的人所共有的心理程序”,并且认为组织、区域、国家间在工作和社会上的差异是形成文化距离的主要原因[30]。文化距离的存在会导致两国在沟通、管理等的方式上产生冲突,从而增加企业的管理成本,并且较大的文化距离会阻碍企业对东道国商业伙伴及市场信息的获取,在增加企业整合资源时投入成本费用的同时,影响企业在东道国的投资、经营[31]。

制度可以划分为正式制度和非正式制度[32],或者管制制度、规范制度以及认知制度[33],而东道国与母国在管制制度、规范制度以及认知制度等方面的差异会形成制度距离[34]。由于非正式制度/规范制度/认知制度常用国家文化进行表征,与文化距离这一维度存在一定重合性[26],因而本文分析的制度主要偏向于正式制度/管制制度。制度距离的存在使得企业在获取海外市场合法性时面临着困难[35],并且制度距离越大企业在东道国建立合法性的难度越大[36],而合法性的缺失又会降低企业的投资绩效[8]。同时,制度距离也会阻碍知识跨区域的传递效果[36],因而制度距离也会对企业选择投资国产生影响。

东道国与母国在经济发展水平上的差异会形成经济距离[9],经济发展水平的差异会导致两国在要素成本以及技术能力上存在差异,而这两者是影响海外直接投资的重要因素[37]。较小的经济距离意味着东道国与母国具有相似的经济发展水平和市场结构,因而有利于企业在东道国复制现有业务模式,便于海外直接投资的快速进入[38]。

但是文化距离、制度距离在给企业跨国投资带来“外来者劣势”的同时,也会产生“外来者收益”[11-12][39]。企业的跨国投资能够丰富企业的国际多样性[40],而国际多样性的增加对于提升企业绩效具有显著作用[26][41]。东道国与母国间存在的文化和制度距离,能够给企业的产品差异化带来益处,丰富企业的隐形知识储备,这有利于提升企业核心竞争力。相反,在文化、制度更相似的东道国投资,则需要面临的竞争更加激烈[42]。对于经济距离而言,国家的技术水平往往与经济发展状况直接相关,差异性的经济发展水平能够使企业获得特殊的发展优势以及战略性资产,从而使企业更好地发展[37]。但是过大的距离又会导致“外来者劣势”形成的成本超过“外来者收益”。而不同于文化距离、经济距离、制度距离这三个变量同时存在“外来者劣势”与“外来者收益”,地理距离对企业经营影响更为线性。基于以上分析,本文提出以下假设:

H1:地理距离仅会对企业的跨国投资产生“外来者劣势”,即母国与东道国的地理距离越大,投资企业的数量越少;相反,地理距离越小,投资企业的数量越多。

H2:企业在跨国投资区位选择时会在母国与东道国文化距离产生的“外来者劣势”与“外来者收益”间权衡,文化距离与投资东道国企业的数量存在倒U型关系,即文化过于相似或者文化距离过大,投资企业数量均较少。

H3:企业在跨国投资区位选择时会在母国与东道国制度距离产生的“外来者劣势”与“外来者收益”间权衡,制度距离与投资东道国企业的数量存在倒U型关系,即制度差异过小或者差异过大,投资企业数量均较少。

H4:企业在跨国投资区位选择时会在母国与东道国经济距离产生的“外来者劣势”与“外来者收益”间权衡,经济距离与投资东道国企业的数量存在倒U型关系,即经济差异过小或者差异过大,投资企业数量均较少。

综合以上理论阐释,本文认为,国家间的差异是影响企业跨国投资区位选择的重要因素,并且国家距离中的文化距离、制度距离以及经济距离会对企业跨国投资同时产生“外来者劣势”和“外来者收益”,这也导致企业在做出投资决策时会在这两者中进行权衡,导致对东道国投资的企业数量与国家距离中的这些维度呈现倒U型关系。而地理距离对企业跨国投资仅存在“外来者劣势”,因而企业对东道国投资的企业数量与地理距离没有呈现出倒U型关系。

二、数据与模型

(一)变量的测度

1.样本

本文研究对象主要选取在“一带一路”沿线65个国家投资的我国企业,进一步结合Hofstede对国家文化指数的研究*https://geert-hofstede.com/以及世界银行发布的世界治理指数(Worldwide Governance Indicators)*http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home,剔除无法获得文化指数以及治理指数的国家样本。由于世界治理指数(WGI)只更新到2014年,故相关样本以2014年为截至时间,最终获得2002—2014年我国在“一带一路”沿线35个国家*这35个国家分别是:土耳其、菲律宾、马来西亚、新加坡、俄罗斯、泰国、乌克兰、越南、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、叙利亚、印度、阿联酋、埃及、科威特、黎巴嫩、沙特、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、塞尔维亚。4811个海外投资样本企业数据。

2.被解释变量

在我国对外直接投资(OFDI)区位选择的研究中,学者们常用的是宏观层面我国对东道国OFDI额[1][23][43]或者微观层面二值变量(0/1)企业对候选东道国投资与否[2-4]。不同于大多数学者的做法,陈衍泰等人(2016)[44]采用我国在东道国投资数量进行测度。本文借鉴这一做法,根据商务部《境外投资企业(机构)名录》披露的我国对外投资情况进行匹配,选取2002—2014年我国在上述国家投资企业数度量我国OFDI东道国的选址情况。

3.解释变量

本文对地理距离、文化距离、制度距离以及经济距离这四个维度的测量方法如下:

(1)地理距离(Geographic Distance,简称GD)。在度量两国地理距离时,有学者采用两国首都间的直线距离进行测度[2][45],而Sorenson & Stuart(2001)[46]以及程惠芳、阮翔(2004)[23]采用两国间的海运距离。借鉴Li(2014)等人对地理距离的描述[5],本文CEPII数据库对各国首都经纬度的披露,借助Google Earth Pro计算由北京与东道国首都的直线距离,并借鉴蒋冠宏、蒋殿春(2012)的研究,采用国际货币基金组织披露的当年国际原油价格进行加权[24],以更真实的反映地理距离对企业跨国经济活动的影响。

(2)文化距离(Cultural Distance,简称CD)。在跨国投资的研究中,Hofstede将国家文化划分为男性与女性主义(MVF)、不确定性规避(UAI)、个人与集体主义(IVC)、权力距离(PD)这四个维度;Kogut和Singh在Hofstede的基础上提出了KSI指数,帮助研究者规避了文化的复杂性,因而被较多学者采用[6]。本文在采用KSI指数的同时,借鉴綦建红等(2013)的方法将与我国建交时间纳入分析框架[12],以度量随着两国交往的增加文化距离的缩小程度。计算公式如下:

其中,CDit表示t期我国与东道国i之间的文化差异,Icj表示我国在j维度上的得分,Iij表示i国在j维度上的文化得分,Vj表示第j个维度文化得分的方差,Tit表示我国与东道国国家建交至投资时的时间间隔。

(3)制度距离(Institutional Distance,简称ID)。对制度距离,学者们采用了不同的方法,有学者采用经济自由度指数[47-48]。由于世界治理指数(World Governance Index)涵盖的国家范围更广,本文决定采用世界治理指数衡量国家的制度得分。世界治理指数几乎涵盖了世界上所有的国家和地区政府效率、制度政策、法治、政治稳定性和不存在暴力/恐怖主义、话语权和责任以及腐败控制六个方面的治理得分。参照Li(2014)[5]等的研究,本文将六个维度的分值取平均值形成一个综合指数,并用我国与东道国该指数的差值衡量两国间的制度距离。计算公式如下:

IDcit=Ict-Iit

其中,Iit表示t期i国的制度得分,Iit,jt表示t期i国在j维度上的得分(j=1-6分别代表话语权和责任、政治稳定性和不存在暴力恐怖主义、政府效率、制度政策、法治以及腐败控制)。IDcit表示t期我国与东道国间的制度距离,Ict表示t期我国的制度得分,Iit表示t期东道国制度得分。

(4)经济距离(Economic Distance,简称ED)。在度量一国经济发展水平时,Campbell(2012)[49]以及史伟等(2016)[10]采用世界银行披露的人均GDP。借鉴这一做法,本文采用世界银行披露的2005年基期人均GDP衡量一国经济水平,并采用两国差值度量经济距离。计算公式如下:

EDcit=Ect-Eit

EDcit表示t期我国与东道国间的经济距离,Ect表示t期我国的人均GDP,Eit表示t期东道国人均GDP。

4.控制变量

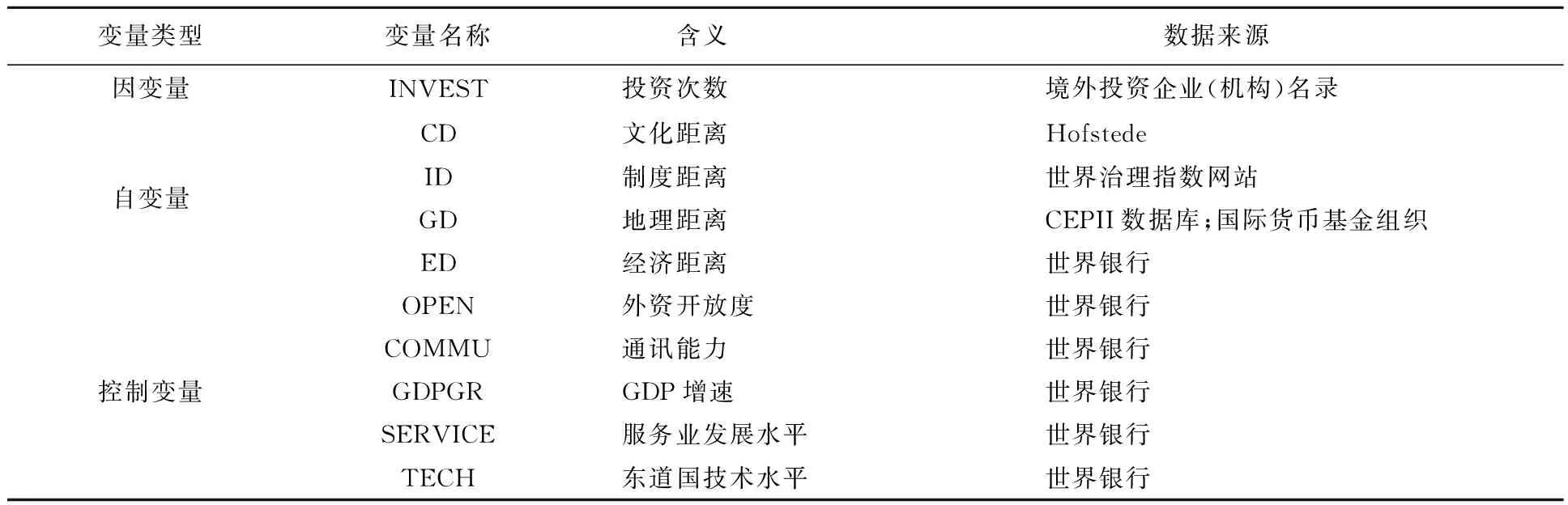

考虑到企业投资区位选择还会受到其他因素的影响,本文选取外资开放度(OPEN)、通讯能力(COMMU)、GDP增长率(GDPGR)、服务业发展水平(SERVICE)以及东道国技术水平(TECH)这几个变量作为控制变量(见表1)。

表1 模型变量的含义、标识以及数据来源

(二)模型设定

在以往的对我国对外直接投资区位选择的研究中,学者们常采用的模型有引力模型[23-24][43]和Logistics二元选择模型[2-4]。考虑到本文以2002—2014年我国对“一带一路”沿线国家投资企业数作为因变量,是非负整数的离散变量,因而需要采用泊松回归模型作为本文的分析模型。但是泊松回归模型是建立在样本分布的期望和方差相等的假设前提之下的,经过计算,本文样本方差与均值的比值达到了44.655,并不满足这一假设,可能存在过离散效应,因而需采用负二项分布模型,在期望函数中加入一项个体异质性。本文的模型设定为:

E(investit|xit)=exp(αit+βitxit+βitcontrolit+ξit)

其中investit表示t期我国在东道国i投资的企业数,α为常数项,xit表示不同的自变量(地理距离GD、文化距离CD、制度距离ID、经济距离ED),controlit则表示控制变量,ξit为其他未观测变量。

三、实证结果与分析

(一)描述性统计及相关分析

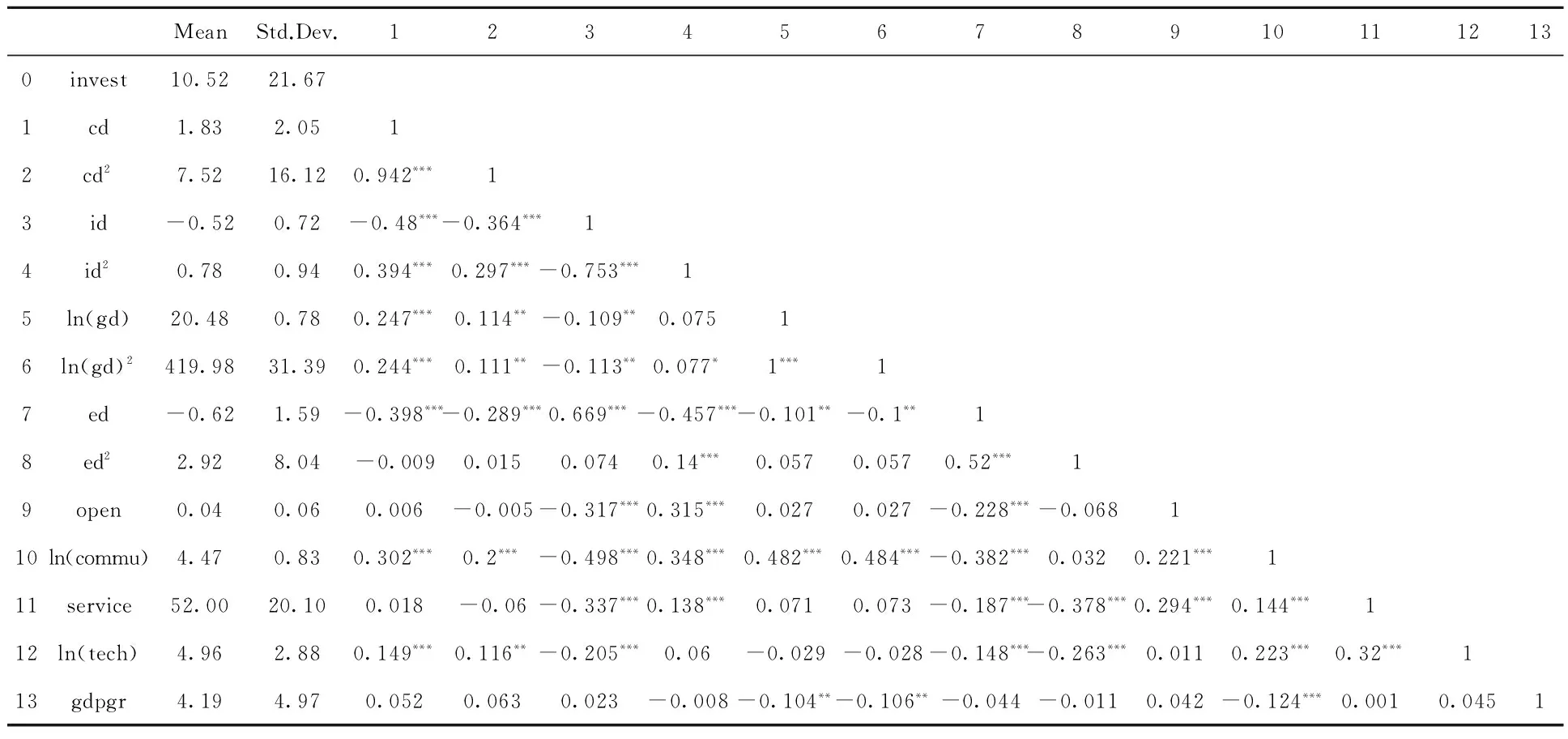

在正式回归检验分析之前,为确定模型中是否存在严重的多重共线性,先对主要变量间的相关系数矩阵进行报告。从表2可以看出,除了cd与id相关系数为-0.480(这与制度距离计算方法相关,并不影响实证检验)、id与ln(commu)相关系数为-0.498、ln(gd)与ln(commu)相关系数为0.482、id2与id相关系数为-0.753(低于0.8)、ln(gd)与ln(gd)2相关系数为0.9997、cd与cd2相关系数为0.942外,其余变量间的相关系数均远低于0.5,因而并不存在共线性约束。而ln(gd)与ln(gd)2以及cd与cd2间存在严重的共线性,为了控制多重共线性,后面的分析中对ln(gd)、cd进行标准化处理,而其他变量不存在多重共线性,因而不进行标准化处理。为了控制异方差,在检验分析时对gd、ed、commu以及tech均采用自然对数的形式。

表2 变量的描述性统计与相关矩阵

注:*、**、***分别表示0.1、0.05、0.01显著性水平

(二)全样本检验

对于面板数据的检验,有混合面板、固定效应面板以及随机效应面板。在经过LM检验以及Hausman检验后,检验结果拒绝了模型采用混合估计以及随机效应的假设。因而,本文采用固定效应面板进行检验。

作为基准,首先进行全样本回归,检验结果如表3所示。其中模型2中地理距离(GD)对投资区位影响系数为0.419(在0.01的水平上显著),这意味着东道国与中国的地理差异越大,企业投资数量越多,与预期结果不一致。但是模型5中地理距离(GD)对投资区位影响系数为0.418(在0.01的水平上显著),而地理距离(GD)的平方项并不显著,也就意味着H1中对地理距离不具备给企业带来“外来者收益”的能力的假设成立,假设H1得到了部分实证支持。出现这种情况,进一步分析发现,主要是由于我国海外投资国家中除了传统的亚洲国家,主要集中在阿联酋、俄罗斯、沙特、伊朗、埃及、乌克兰、波兰等自然资源丰富的国家。这些国家在地理距离上远大于中国与传统亚洲国家的距离,也导致地理距离对投资区位选择呈现出的正向影响关系。这也就表明我国在相应国家中的投资中是以资源利用型(Resource Exploitation)而非资源开发(Resource Exploration)为主。资源利用型主要是以获取自然资源、市场等现有资源为主要目的的,而资源开发型投资则主要是以获取知识、技术等战略资产为主要目的(Tsang & Yip,2007),这与我国的跨国投资表现相吻合。

表3 全样本回归结果

注:*、**、***分别表示0.1、0.05、0.01显著性水平;括号内为相应的t值。

在模型3中,文化距离(CD)对投资区位影响系数为-0.818(在0.01的水平上显著),而文化距离(CD)的平方项对投资区位影响并不显著,也就意味着文化距离在跨国投资中的“外来者收益”被投资决策者所忽略,并且东道国与中国的文化差异越大,企业投资数量少,假设H2未得到实证支持。在模型4中,制度距离(ID)对投资区位影响系数为-0.334,并不显著,而制度距离(ID)的平方项对投资区位影响系数为-0.582(在0.01的水平上显著),也就意味着企业在跨国投资决策时会在制度距离产生的“外来者劣势”与“外来者收益”间权衡,制度距离对企业东道国选择存在倒U型关系,假设H3成立。在模型5中,经济距离(ED)对投资区位影响系数为0.583(在0.01的水平上显著),并且经济距离(ED)的平方项对投资区位影响系数为-0.090(在0.01的水平上显著),也表明经济距离(ED)对企业跨国投资产生的“外来者劣势”与“外来者收益”同时存在,并且“外来者收益”的作用更强。进一步分析也认为,这是由于在经济发展水平低的东道国更容易获取优势,并且较低的经济发展意味着社会发展、制度建设上同样较为滞后的同时,还意味着基础设施建设的需求巨大,这也与我国有较多企业的跨国投资是以承包海外工程为主要目的相吻合。

四、结论

本文利用2002—2014年我国对“一带一路”沿线35个国家直接投资的数据,基于负二项回归面板模型,考察了国家距离中的地理距离、文化距离、制度距离以及经济距离对我国企业与这些国家产能合作时区位选择的影响。本文得出以下主要结论:

第一,地理距离对企业跨国投资仅存在“外来者劣势”。本文进行了地理距离对企业跨国投资区位选择影响的验证,结果显示,对于企业的跨国经营而言,东道国与我国的地理距离差异越大,投资的企业反而越多,反之,东道国与我国的地理距离越小,投资的企业反而越少。进一步分析发现,这是由于我国企业的跨国投资主要是以资源利用为主要目的的,而这类资源丰富的国家又恰恰离我国较远所导致的。但是,我国的国际产能合作除了利用海外东道国已有资源的同时,更是制造等产业的跨国合作,因而这类企业的跨国投资对于东道国带来的“外来者劣势”与“外来者优势”会有更多的考量,因而应当鼓励和引导更多的制造业企业“走出去”,广泛开展相关领域的合作。

第二,制度距离、经济距离对企业跨国投资同时存在“外来者收益”与“外来者劣势”。本文通过对制度距离以及经济距离的实证分析发现,东道国与我国的制度距离、经济距离过大或者过小,我国企业在相应国家投资的数量均较少。这也表明,企业在跨国投资时,对于东道国的制度以及经济状况所带来的“外来者收益”与“外来者劣势”是有所考量的。所以在开展国际产能合作时,相关企业应当优先考虑位于拐点附近的国家,并根据实际情况选择投资重点国家。

第三,文化距离对企业跨国投资的“外来者收益”存在被忽视的现象。本文通过实证分析发现,对于企业的跨国投资而言,东道国与我国的文化差异越大,在相应国家投资的企业数量越少,反之文化距离越小,投资的企业数量越多。进一步分析发现,文化差异存在的“外来者优势”被投资者所忽视,因而在展开国际产能合作时,企业应当增强对“一带一路”沿线国家尤其是与我国存在较大文化差异国家的了解,克服对文化形成的“外来者劣势”的恐惧,积极利用文化差异产生的“外来者优势”,将其转化为自身的竞争优势。

最后,本文仍然存在一些不足。首先,两国间的距离远不是地理、文化、制度以及经济这几个维度所能概括的,本文没有能够跳出绝大多数学者在研究国家差异时的局限性,仅仅选取了国家差异中的几个维度进行研究,这都有待于后续进一步研究深化扩展。其次,本文的研究仅选取了2002—2014年的面板数据进行分析,而“一带一路”战略是2013年由习近平主席提出的,因而无法分析“一带一路”战略提出前后,国家距离对企业跨国投资东道国选择影响是否发生变化。最后,跨国投资东道国选择虽然是对“外来者收益”与“外来者劣势”权衡后的结果,但是却无法体现企业在跨国投资中实际的绩效情况,因而基于“外来者收益”与“外来者劣势”分析国家距离对企业微观层面的绩效影响,并探究这两者间的转换条件,具有理论及现实意义,值得进一步研究。

[1] KANG Y,JIANG F. FDI location choice of Chinese multinationals in East and Southeast Asia: Traditional economic factors and institutional perspective[J]. Journal of world business,2012,47(1):45-53.

[2] 阎大颖. 中国企业对外直接投资的区位选择及其决定因素[J]. 国际贸易问题,2013(7):128-135.

[3] 王永钦,杜巨澜,王凯. 中国对外直接投资 (ODI) 区位选择的决定因素: 制度, 税负和资源禀赋[J]. 经济研究,2014(12):126-142.

[4] 邱立成,杨德彬. 中国企业 OFDI 的区位选择——国有企业和民营企业的比较分析[J]. 国际贸易问题,2015(6):139-147.

[5] LI Y,VERTINSKY I B,LI J. National distances, international experience, and venture capital investment performance[J]. Journal of business venturing, 2014,29(4): 471-489.

[6] TIHANYI L, Griffith D A,Russell C J. The effect of cultural distance on entry mode choice, international diversification, and MNE performance: A meta-analysis[J]. Journal of international business studies,2005,36(3):270-283.

[7] BJÖRKMAN I,STAHL G K,Vaara E. Cultural differences and capability transfer in cross-border acquisitions: The mediating roles of capability complementarity,absorptive capacity, and social integration[J]. Journal of international business studies,2007,38(4): 658-672.

[8] CHAO M C H,Kumar V. The impact of institutional distance on the international diversity-performance relationship[J]. Journal of world business,2010,45(1):93-103.

[9] GHEMAWAT P. Distance still matters[J]. Harvard business review,2001,79(8): 137-147.

[10] 史伟,李申禹,陈信康. 国家距离对跨国零售企业东道国选择的影响[J]. 国际贸易问题,2016 (3): 117-127.

[11] 殷华方,鲁明泓,孔东民,等. 文化距离和国际直接投资流向: S 型曲线假说[J]. 南方经济,2011 (1):26-38.

[12] 綦建红,李丽,杨丽. 中国 OFDI 的区位选择: 基于文化距离的门槛效应与检验[J]. 国际贸易问题,2012 (12): 137-147.

[13] 安宇宏. 国际产能合作[J]. 宏观经济管理,2015(10):83.

[14] 白永秀,王泽润,王颂吉. 丝绸之路经济带工业产能合作研究[J]. 经济纵横,2015(11):28-34.

[15] 张洪,梁松. 共生理论视角下国际产能合作的模式探析与机制构建——以中哈产能合作为例[J]. 宏观经济研究,2015(12):121-128.

[16] 郭朝先,邓雪莹,皮思明. “一带一路”产能合作现状、问题与对策[J]. 中国发展观察,2016(6):44-47.

[17] 慕怀琴,王俊. “一带一路”战略框架下国际产能合作路径探析[J]. 人民论坛,2016(3):87-89.

[18] 刘晓玲,熊曦. 对外产能合作,制造业出口贸易与区域经济增长——以湖南省为例[J]. 经济问题探索,2015 (10):132-136.

[19] 张良悦,刘东. “一带一路”与中国经济发展[J]. 经济学家,2015(11):51-58.

[20] 林乐芬,王少楠. “一带一路”建设与人民币国际化[J]. 世界经济与政治,2015(11):72-90.

[21] 袁胜育,汪伟民. 丝绸之路经济带与中国的中亚政策[J]. 世界经济与政治,2015(5):21-41,156-157.

[22] 李晓,李俊久. “一带一路”与中国地缘政治经济战略的重构[J]. 世界经济与政治,2015(10):30-59,156-157.

[23] 程惠芳,阮翔. 用引力模型分析中国对外直接投资的区位选择[J]. 世界经济,2004,27(11):23-30.

[24] 蒋冠宏,蒋殿春. 中国对外投资的区位选择: 基于投资引力模型的面板数据检验[J]. 世界经济,2012 (9):21-40.

[25] 肖文,周君芝. 国家特定优势下的中国 OFDI 区位选择偏好——基于企业投资动机和能力的实证检验[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2014(1):184-196.

[26] LI L. Is regional strategy more effective than global strategy in the US service industries?[J]. MIR: Management international review,2005,45(1):37-57.

[27] BERRY H,GUILLEN M F,ZHOU N. An Institutional Approach to Cross-national Distance[J]. Journal of international business studies,2010,41(9):1460-1480.

[28] HUTZSCHENREUTER T,KLEINDIENST I,LANGE S. Added psychic distance stimuli and MNE performance: Performance effects of added cultural,governance, geographic, and economic distance in MNEs’ international expansion[J]. Journal of international management,2014,20(1):38-54.

[29] ANWAR S,NGUYEN L P. Foreign direct investment and export spillovers: Evidence from Vietnam[J]. International business review,2011,20(2):177-193.

[30] HOFSTEDe G. The cultural relativity of organizational practices and theories[J]. Journal of international business studies,1983,14(2):75-89.

[31] ANAND J,DELIOS A. Location specificity and the transferability of downstream assets to foreign subsidiaries[J]. Journal of international business Studies,1997,28(3): 579-603.

[32] ESTRIN S,BAGHDASARYAN D,MEYER K E. The Impact of Institutional and Human Resource Distance on International Entry Strategies[J]. Journal of management studies,2009,46(7):1171-1196.

[33] XU D,PAN Y,BEAMISH P W. The effect of regulative and normative distances on MNE ownership and expatriate strategies[J]. MIR: Management international review,2004,44(3):285-307.

[34] 潘镇,殷华方,鲁明泓. 制度距离对于外资企业绩效的影响——一项基于生存分析的实证研究[J]. 管理世界,2008(7):103-115.

[35] DIMAGGIO P J,POWELL W W. The iron cage revisited-Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American sociological association,1983,48(2):147-160.

[36] KOSTOVA T,ZAHEEr S. Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise[J]. Academy of management review,1999,24(1):64-81.

[37] TSANG E W K,YIP P S L. Economic distance and the survival of foreign direct investments[J]. Academy of management journal,2007,50(5):1156-1168.

[38] CARR D L,MARKUSEN J R,MASKUS K E. Estimating the knowledge-capital model of the multinational enterprise[J]. The american economic review,2001,91(3):693-708.

[39] INSCH G S,MILLER S R. Perception of foreignness: Benefit or liability?[J]. Journal of managerial issues,2005,17(4): 423-438.

[40] HITT M A,HOSKISSON R E,KIM H. International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms[J].Academy of management journal,1997,40(4):767-798.

[41] LU J W,BEAMISH P W. International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis[J]. Academy of management journal,2004,47(4):598-609.

[42] EVANS J,MAVONDO F T. Psychic distance and organizational performance: An empirical examination of international retailing operations[J]. Journal of international business studies,2002,33(3): 515-532.

[43] 何本芳,张祥. 我国企业对外直接投资区位选择模型探索[J]. 财贸经济,2009(2):96-101.

[44] 陈衍泰,李欠强,王丽,等. 中国企业海外研发投资区位选择的影响因素——基于东道国制度质量的调节作用[J]. 科研管理,2016(3):73-80.

[45] 易江玲,陈传明. 心理距离测量和中国的国际直接投资[J]. 国际贸易问题,2014(7):123-132.

[46] SORENSON O,STUART T E. Syndication networks and the spatial distribution of venture capital investments1[J]. American journal of sociology,2001,106(6):1546-1588.

[47] BERGEr T,BRISTOW G. Competitiveness and the benchmarking of nations——A critical reflection[J]. International advances in economic research,2009,15(4):378-392.

[48] 景红桥,王伟. 金融体制,法律起源与我国对外直接投资的区位选择[J]. 国际贸易问题,2013(12):148-156.

[49] CAMPBELL J T,EDEN L,MILLER S. Multinationals and corporate social responsibility in host countries: Does distance matter?[J]. Journal of international business studies,2012,43(1): 84-106.

(责任编辑:金一超)

Location choice of host country in “one belt one road” global cooperation on production capacity: a national distance perspective

CHEN Yantai1,3,FAN Yancheng2,3,LI Qianqiang2,3

(1. College of Politics and Public Administration,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023,China;2. College of Economics and Management,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023,China;3. Transformation and Upgrading Collaborative Innovation Center of Small and Medium Enterprises in Zhejiang province,Hangzhou 310023,China)

The “One Belt One Road” initiative provides an opportunity for the global cooperation on production capacity among China and other countries. Previous papers on “One Belt One Road” mainly used qualitative research methods, but few focused on how national distance affects the location choice of host country of global cooperation on production capacity. Based on the out foreign direct investment (OFDI) data of China to 35 “One Belt One Road” countries from 2002 to 2014, using panel negative binomial regression model, we investigated the influence of national distance on the choice of host country of global cooperation on production capacity. The results show that Geographic Distance only has “Liability of Foreignness” on the cross-border investment of enterprises, while Institutional Distance and Economic Distance have both “Liability of Foreignness” and “Welfare of Foreignness” effects. And the “Welfare of Foreignness” caused by cultural distance has been neglected. Based on the results of research, we put forward some relevant suggestions.

global cooperation on production capacity; national distance; host country location; liability of foreignness; welfare of foreignness

2016-06-06

国家自然科学基金项目(71373241);国家软科学研究计划(2014GXS5D228);科技部科技创新战略专项(ZLY2015051);浙江省高校重大人文社科项目攻关计划规划重点项目(2013GH002)

陈衍泰(1979—),男,福建尤溪人,教授,博导,博士,从事“一带一路”国际产能合作、技术与创新管理、公共政策研究;范彦成(1990—),男,浙江金华人,博士研究生,从事跨国投资研究;李欠强(1980—),男,浙江台州人,博士研究生,从事跨国投资研究。

F272.3

A

1006-4303(2016)03-0241-09