杭州市土地集约利用与产业结构演进的互动关系

范建双,虞晓芬

(浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023)

杭州市土地集约利用与产业结构演进的互动关系

范建双,虞晓芬

(浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023)

分析了杭州市土地利用结构和产业结构的演变特征,从理论上揭示土地集约利用与产业结构演进之间的耦合协调机理,以杭州市为例进行实证检验,计算二者的耦合度和协调度,深入探讨土地集约利用与产业结构演进之间互动关系,并采用灰色关联分析方法遴选出二者耦合效应的主要影响因素。研究结果表明:杭州市产业结构演进与土地集约利用之间的耦合程度较高而耦合协调度较低;约束土地集约利用效果的主要因素是第三产业产值比重。得出应该将土地集约利用与产业结构调整有机结合起来,充分发挥土地集约利用政策的主动性和引导性的结论。

土地集约利用;产业结构演进;耦合;杭州

土地作为产业发展的空间载体,土地政策是参与产业政策的重要方面。土地集约利用是指政府通过规划引导、布局优化、标准控制等手段优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率和保护环境,实现经济、社会、环境效益最大化的过程。从内涵来看,土地集约利用与产业结构之间存在天然的交互关系。土地为产业发展提供空间保障的同时,也可以通过土地集约利用政策所形成的土地利用结构进一步促进产业结构优化。探索两者之间的互动关系具有重要的现实意义。

一、土地集约利用的研究现状

土地集约利用受到诸多因素的影响,现有研究主要从以下几个方面展开:其一,从城镇化与土地集约利用关系入手,认为二者之间密切相关,既相辅相成、相互促进,又相互制约[1]。孙宇杰、陈志刚(2012)从系统的角度认为二者在相互作用过程中具有内在的协调需求[2];Siciliano G (2012) 分析了城镇化和土地利用变化之间的关系及二者对农村生态系统的影响,得出二者的共同作用所产生的经济增长效率的提升是以能源低效利用和环境污染为代价的结论[3];Deng Jin S,Qiu Le F,Wang Ke(2012)等通过对杭州的实证研究发现,城镇化进程导致了农地的丧失和农地景观的破碎[4];Su Shiliang、Xiao Rui、Zhang Yuan(2012),Pandey B. and K C Seto(2014)实证检验了农业用地模式与城镇化之间的关系[5-6];彭冲、陈乐一、韩峰(2014)对新型城镇化与土地集约利用之间的关系进行了分析[7]。其二,从经济增长的视角,张红星(2013)实证发现,可以通过土地集约利用促进城市经济增长,而不必过度依赖土地要素的投入[8]。其三,从产业结构的视角, 有学者认为二者之间是相互影响、互为依存的密切关系[9-11]。综上,目前学术界对土地集约利用的相关研究取得了丰硕的成果,为后续研究奠定了坚实的理论基础。但是,现有研究仅是分析了产业结构对土地集约利用的影响,而缺乏从耦合协调性的角度分析二者之间的互动关系。

当前,杭州经济发展遇到了新的挑战,长期积累的结构性、要素性矛盾进一步凸显,经济增长速度减缓,加快产业升级转型刻不容缓。为满足经济发展需要,近年来,杭州市在用地指标十分紧张的背景下,仍然保持较高的建设用地供给。杭州市主城区的建设用地从1980年的129.15平方公里扩展到2013年的409平方公里。与此同时,建设用地的低效和粗放利用现象十分严重。一方面,一批新兴产业用地无法按时保证;另一方面,大量已供土地处于闲置、低效利用状态,形成新增建设用地指标日益紧缺和存量用地大量闲置的矛盾现象。这集中反映出现有的土地利用政策已经不适应产业结构升级的需要。土地集约利用与产业结构之间存在怎样的内在关联?如何使得土地集约利用政策更有效?这些问题亟需系统性研究。鉴于此,本文试图将土地集约利用和产业结构演进的研究领域进行交叉,在揭示二者互动机理的基础上,结合杭州市实际,对二者的耦合关系和驱动因素进行识别。

二、杭州市土地利用结构与产业结构的演变特征分析

(一)杭州市土地利用结构变化的特征分析

本文首先分析杭州市土地利用结构的发展态势和特点,这里用信息熵来测度。其计算公式为:

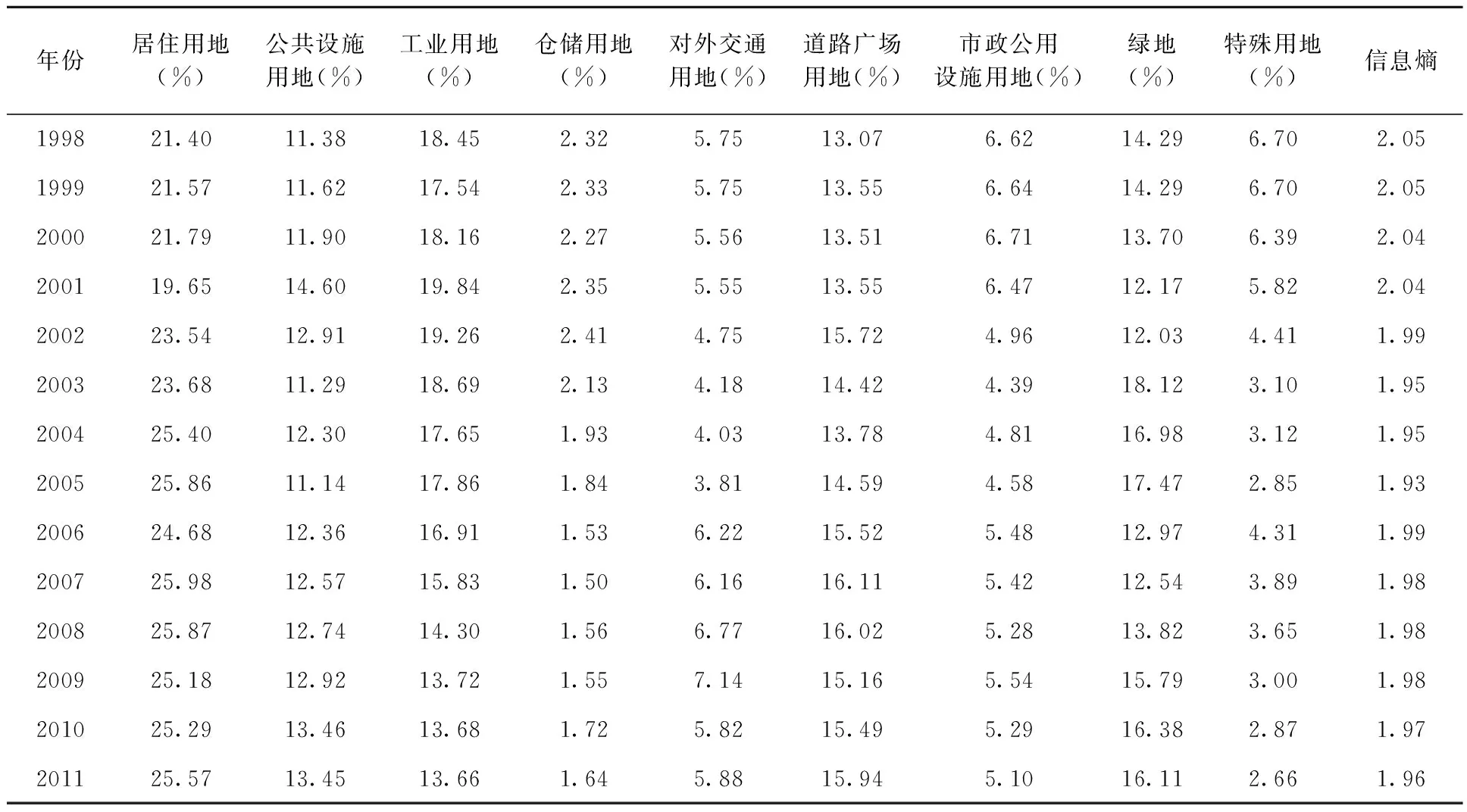

(1)

上式中,Pi表示各类型土地占土地总面积的比重,即Pi=Si/S,Si表示第i种类型土地的面积,S表示城市土地总面积。E表示信息熵,用于反映城市土地利用结构的分异程度。该值越高,表明土地职能类型越多,各类用地越稳定[12]。这里计算杭州市市区*这里杭州市区包括上城区、下城区、拱墅区、滨江区、江干区、西湖区、萧山区和余杭区。1998—2011年城市土地利用结构的信息熵(见表1)。由表1可知,杭州市的居住用地、公共设施用地和道路广场用地占城市建设用地比重在研究期内呈上升趋势。市政设施用地、工业用地、仓储用地和特殊用地所占比重呈下降趋势;对外交通用地在研究期内表现出轻微的波动性,总体变化不大。杭州市土地利用信息熵在研究期内呈现出轻微的下降趋势,说明杭州市区土地利用结构的分异程度在降低。

表1 杭州市区土地利用结构及信息熵和均衡度

注:2012年城市建设用地分类发生变化,与2011年之前的数据不可比,因此仅分析到2011年。数据摘自《中国城市建设统计年鉴》各年。

(二)杭州市产业结构的演变特征分析

产业结构演进就是第一和第二、三产业占总产值的比重不断变化的过程。通过分析杭州全市历年国内生产总值及其构成的变化情况,我们得到杭州全市的产业结构演进趋势如图1所示。从图1不难发现,自1978年以来,杭州市第二产业产值的比重在不断下降,由1978年的59.62%下降到2013年的43.89%,下降了将近16个百分点;第一产业产值比重也呈现出下降趋势,由1978年的22.31%下降到2013年的3.18%,下降幅度达到19.13%;而第三产业产值比重则出现了显著的上升趋势,由1978年的18.07%上升到2013年的52.93%。随着时间的推移,杭州作为一个省会城市,其经济发展方式和产业结构正在发生着巨大变化,正在经历着从传统制造业为主向以服务业、旅游业和文化创意产业等第三产业为主导产业的转型升级过程。第三产业所占比重从2009年开始就超过了第二产业,并且二者之间的差距呈现出了扩大趋势。“退二进三”的发展模式极大地提高了杭州市的经济效益和环境生态效益,并吸引了大量的劳动力的转移和就业。

图1 杭州全市产业结构动态变化情况

三、杭州市土地集约利用与产业结构演进的耦合关系检验

(一)二者的耦合协调机理

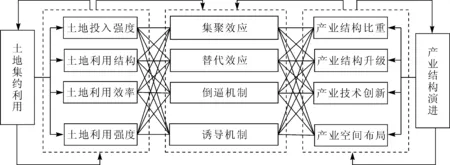

一方面,产业结构演进使得生产要素在部门和区域间流动,主要表现为资源在部门和区域间的优化配置,其结果是土地利用变化。产业结构演进后的区域在既定土地空间上发展产值和效益更高的产业,或者通过资源整合实现产业合作分工,产生集聚效应和范围经济,从而提高土地利用效率; 另一方面,土地是产业发展的载体,土地集约利用与产业结构演进之间是一个互动的过程。因此,可以将两个系统通过各自的耦合子系统相互影响的关系定义为耦合关系。其中,土地集约利用主要取决于四个关键子系统:土地投入强度、土地利用结构、土地利用效率和土地利用强度;产业结构演进可以分解为产业结构比重、产业结构升级、产业技术创新和产业空间布局四个关键子系统。土地集约利用与产业结构演进的耦合关系就是二者的子系统之间相互影响、相互作用的结果。土地集约利用系统的变化和发展依赖于其自身子系统和产业结构演进系统之间的相对运动,即在耦合过程中两个系统不断协调实现可持续发展。如图2所示。

图2 土地集约利用与产业结构演进的耦合关系

土地集约利用对产业结构演进的影响主要表现为:一方面,土地利用的特征影响了区域产业的经济功能和产出效率,土地的利用结构很大程度上决定了产业结构和布局,土地资源的利用程度决定了产业结构演进的方向。土地集约利用能够通过规划、管理和总量控制等方式统筹安排各类产业用地,有效增加土地供应总量,优化土地利用结构,促进资源高效利用,提高产业的空间集聚,从而对产业结构演进和升级产生集聚效应;通过土地集约利用可以在产业结构演进过程中更有效的发挥资本、劳动力等其他生产要素对土地的替代作用,增加单位土地的资本和劳动力等要素的投入,提高单位土地资源的产出,从而对产业结构优化和布局调整产生替代效应。

产业结构演进对土地集约利用的影响主要表现为:通过产业结构升级以及技术进步水平的提高,使得高知识、高技术化和高服务化的产业在经济结构中的比例不断提高,内在的价格机制促使企业重视土地资源的高效利用和土地利用结构的优化布局(如城市产业结构演进过程中的“退二进三”),从而形成土地利用方式由粗方式向集约式转变的倒逼机制;同时,各地区根据自身比较优势进行专业化生产,深化了产业内和产业间的分工与合作,充分发挥资本、劳动力等要素对土地资源的替代作用,降低了产业发展对土地的依赖性,提高了单位土地的产出效益,促进了土地资源配置效率和产出效率的不断提高,从而对土地集约利用政策产生了诱导机制。

(二)耦合度和耦合协调度模型

借鉴物理学中耦合的概念,土地集约利用与产业结构演进之间的耦合关系可以解释为二者相互作用、相互影响的非线性关系的总和。设变量u1(i=1,2,…,m)是“土地集约利用—产业结构演进”系统序参量,可得到多个系统的相互作用耦合度模型:

Cn={(u1,u2,…,um)/∏(ui+uj)}1/n

(2)

本文中n取2。上式中,Cn表示耦合度值,其取值范围为C∈[0,1]。进一步采用协调度模型来判断二者交互耦合的协调程度,公式为:

(3)

上式中,D表示耦合协调度;C表示耦合度;T表示二者的综合调和指数,它反映了二者的整体协调效应;U1和U2分别表示土地集约利用系统与产业结构演进系统的发展水平;ε、a、b为待定参数,ε在实际应用中一般取0.5,a、b的取值取决于二者的相对重要程度。显然,土地集约利用不是产业结构演进的唯一动力,因此本文选取a=0.6,b=0.4。耦合协调度的取值范围也为D∈[0,1]。

(三)二者耦合关系的实证检验

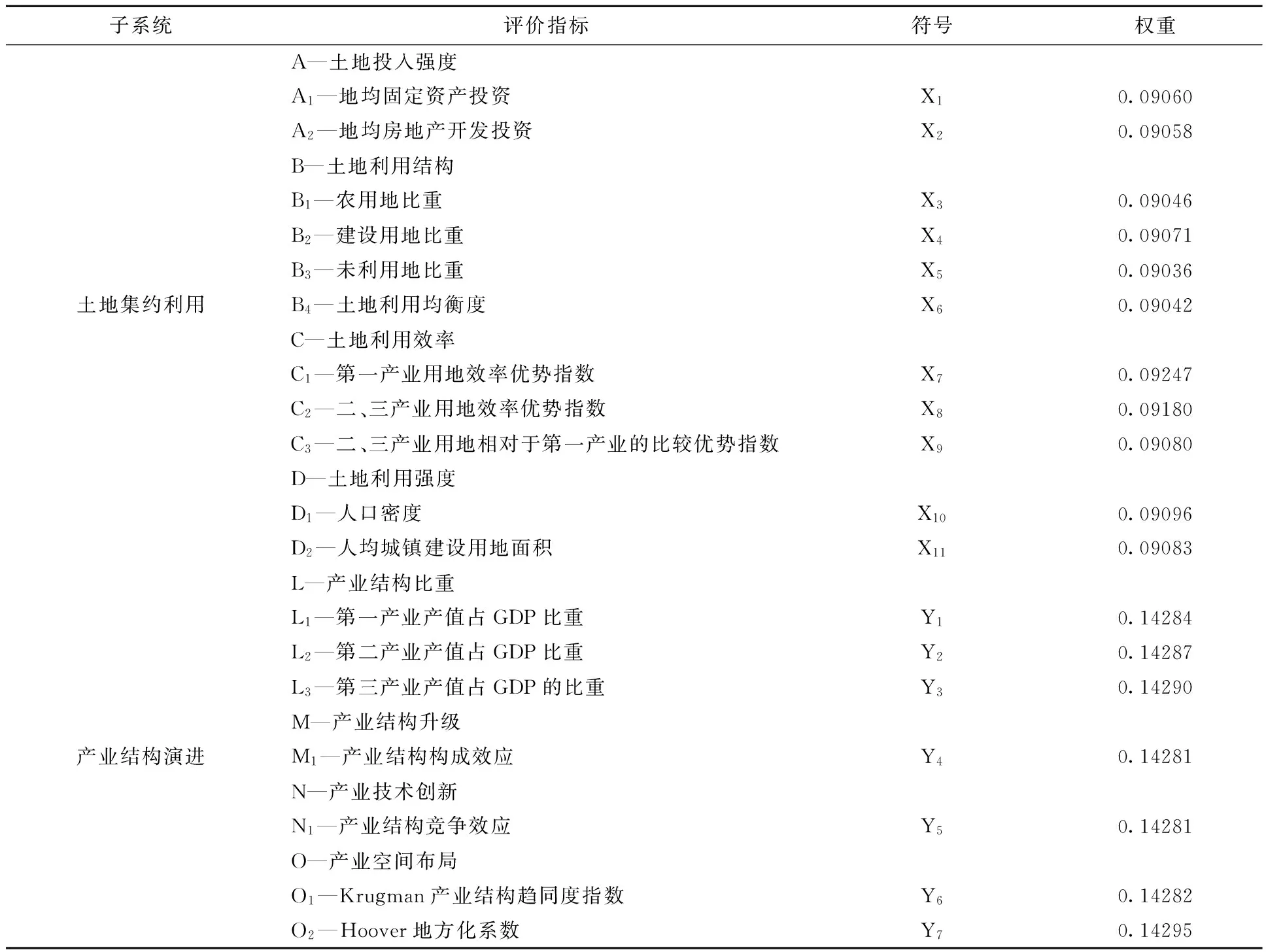

1.评价指标体系和权重的确定。根据二者互动机理构建评价指标体系。其中,土地集约利用政策从土地投入强度、土地利用结构、土地利用效率和土地利用强度四个维度选取。这里用地均固定资产投资和地均房地产开发投资来衡量土地投入强度;用农用地比重、建设用地比重、未利用地比重和土地利用均衡度来衡量土地利用结构;用第一产业用地效率优势指数、二、三产业效率优势指数和二、三产业用地相对于第一产业的比较优势指数来衡量土地利用效率[13];用人口密度和人均城镇建设用地面积来衡量土地利用强度。产业结构演进从产业结构比重、产业结构升级、产业技术创新和产业空间布局四个维度选取。其中,产业结构比重分别用第一产业、第二产业和第三产业产值占GDP的比重来衡量;产业结构升级用产业结构构成效应来度量,即产业间比例关系的长期变化趋势;产业技术创新用产业结构竞争效应来度量,即各地区充分利用当地资源发展自己优势产业的能力[14];产业空间布局用Hoover地方化系数和Krugman产业结构趋同度指数来度量。其中,Hoover地方化系数用该评价单元第二产业产值占GDP的比重与杭州全市取值之比衡量。该值越大,说明该评价单元第二产业集中度越高;Krugman产业结构趋同度指数用该评价单元第二产业产值占GDP的比重减去全市取值得到差值的绝对值来度量,该值越高,说明该评价单元产业结构与全市的差异化程度越高。这里数据摘自2013年《杭州市统计年鉴》和杭州市各评价单元的土地利用变更调查数据。

这里采用熵值法确定指标的权重,由于熵值法中需要取对数,因此不能出现负数和零值。而本文评价指标中出现大量的负值和零值,需要进行非负化处理,将数据进行平移,将所有指标同时加上1,然后用加1以后的新指标进行权重的求解。同时对地均固定资产投资、地均房地产开发投资、人口密度和人均城镇建设用地面积四项指标采用区间标准化方法进行了无量纲化处理。最终确定的指标体系与权重的数值如表2所示。

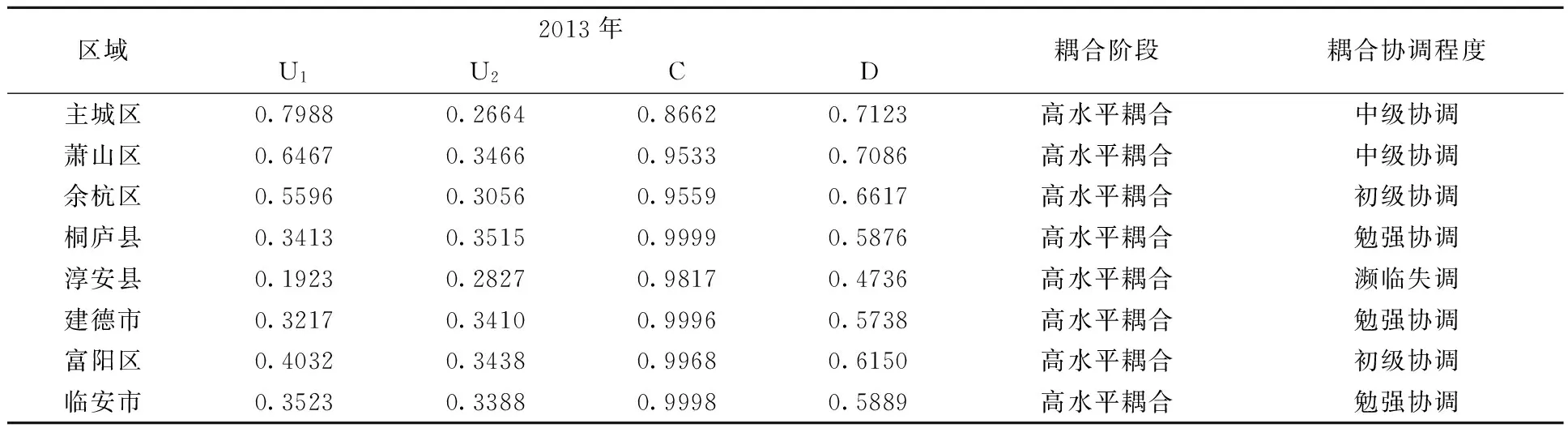

2.实证结果分析。本文采用2013年杭州市各评价单元的数据对土地集约利用与产业结构演进之间的耦合协调性进行实证测度。由此,我们得到杭州市各评价单元的土地集约利用系统序参量(U1)、产业结构演进序参量(U2)、耦合度(C)和协调度(D)如表3所示。

表2 土地集约利用与产业结构演进耦合度评价指标体系

表3 土地集约利用与产业结构演进耦合度与协调度

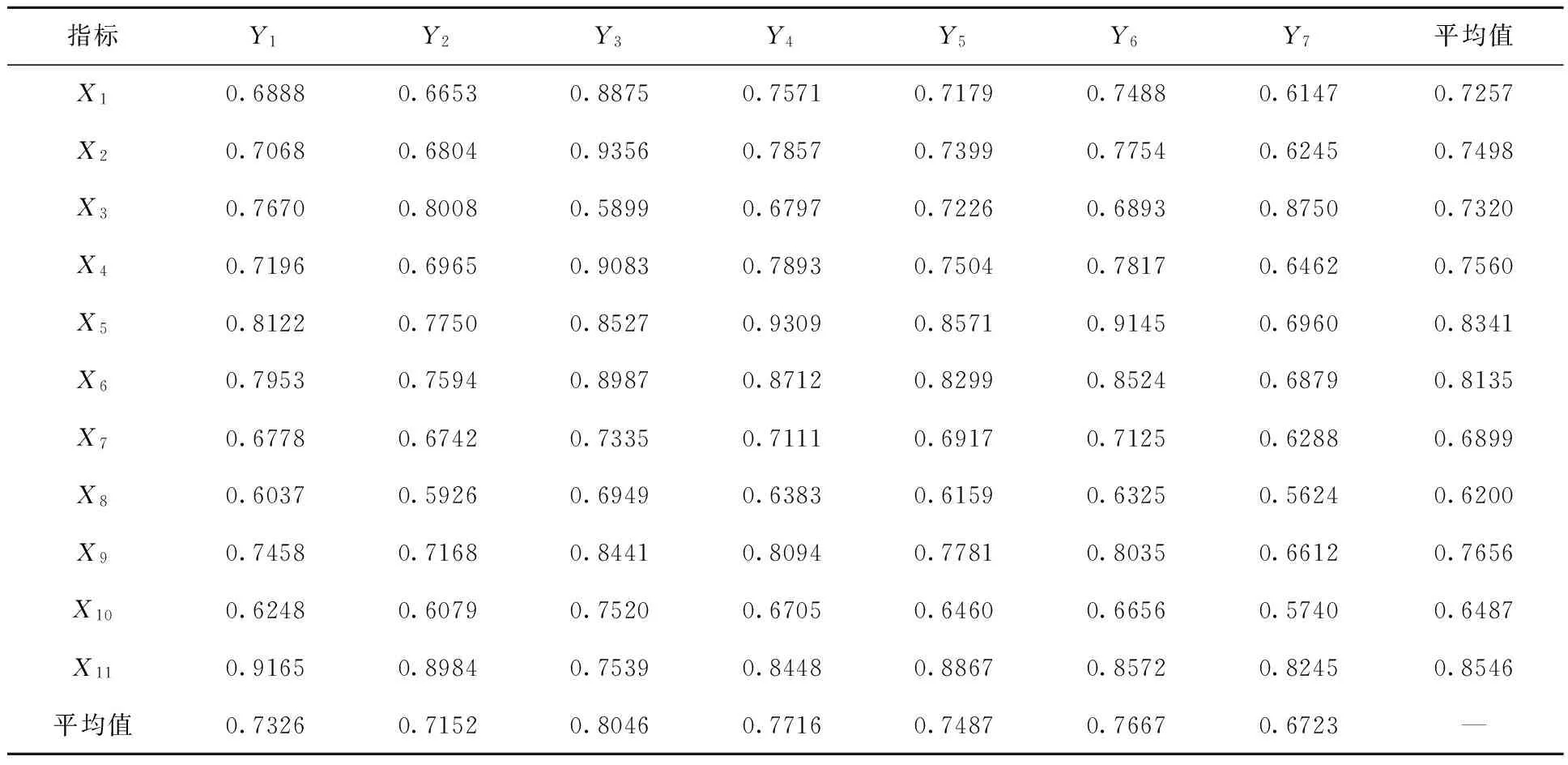

根据范建双、虞晓芬[15]对耦合协调度取值的划分标准,2013年杭州市各评价单元全部处于高水平耦合阶段。同时,耦合协调度方面存在明显的区域差异。根据实证结果可以划分为如下类型:第一类是濒临失调(0.40 (四)遴选耦合效应中的主要影响因素 本文采用灰色关联度方法进一步遴选出土地集约利用与产业结构演进相互作用的最主要因素,构成系统评价的指标体系。首先从二者的评价指标入手,构建如下关联度模型: (4) (5) (6) (7) 采用邓氏灰色关联方法,计算出二者的关联矩阵如表4所示。在土地集约利用指标中,城镇人均建设用地、未利用地比重和土地利用均衡度对产业结构演进的影响最为显著,比较优势指数、建设用地比重、农用地比重、地均固定资产投资、第一产业用地效率优势指数、人口密度和二三产业用地效率优势指数对产业结构演进的影响依次次之。城镇人均建设用地、未利用地比重和土地利用均衡度对产业结构演进起到了显著的胁迫作用。因此,城镇人均建设用地、未利用地比重和土地利用均衡度是影响产业结构演进的主要因素。在产业结构演进指标体系中,第三产业产值比重对土地集约利用的影响最显著,二者的关联强度达到了0.80。第三产业产值比重对建设用地比重和地均房地产开发投资的约束和限制作用最大。因此,当某个地区第三产业产值比重达到一定标准时,该地区具有较强的集聚效应和辐射效应,这势必增加对建设用地的需求和房地产投资需求,从而提高建设用地利用效率和土地投入强度,促进土地集约利用;反之,则无法产生集聚效应,最终导致建设用地低效利用,从而降低土地集约利用的效果。其次是产业结构构成效应对土地集约利用的影响较高,这说明一个地区的产业结构协调化和高度化程度的大小,往往决定了该地区各产业用地集约利用和管理水平的高低,从产业结构构成效应(Y4)所在列可以看出,其与体现土地集约利用效果的未利用地比重和土地利用均衡度指标的关联度最高。地方化系数指标对土地集约利用的影响最低,其平均关联度仅为0.67,这表明一个地区第二产业集中度的高低对土地集约利用的影响作用较小。 表4 土地集约利用与产业结构演进的关联矩阵 本文从土地具有生产要素与产业组织、制度载体双重属性出发,将土地集约利用与产业结构演进结合起来,从理论和实证两个层面对杭州市土地集约利用政策与产业结构演进的互动关系进行系统研究发现:杭州市区土地利用结构的稳定性略有下降,杭州全市的产业结构正在经历着从传统以制造业为主体向以服务业、旅游业和文化创意产业等第三产业为主导产业的转型升级过程;杭州市土地集约利用与产业结构演进之间的耦合程度较高而耦合协调度较低。根据二者的关联矩阵表分析发现,区域的第三产业产值比重是土地集约利用效果的“约束因素”。基于以上分析,土地集约利用效果与该地区第三产业的发展息息相关,或者可以说土地集约利用效果的好坏很大程度上依赖该地区的第三产业的发展水平和管理水平。破解杭州当前二、三产业用地效率低下的困局,推动产业结构加快转型升级,需要通过统筹产业布局、土地资源竞争分配、突出重点梯度提升、产城融合创新发展的发展路径,将土地集约利用与产业结构演进有机结合起来,充分发挥土地政策的主动性和引导性,从而提升产业集聚集约水平,增强产业平台承载能力,为杭州市产业发展提供更坚实的支撑。 [1] 刘浩,张毅,郑文升. 城市土地集约利用与区域城市化的时空耦合协调发展评价:以环渤海地区城市为例[J].地理研究,2011(10):1805-1817. [2] 孙宇杰,陈志刚. 江苏省城市土地集约利用与城市化水平协调发展研究[J]. 资源科学,2012(5):163-167. [3]SICILIANOG.Urbanizationstrategies,ruraldevelopmentandlandusechangesinChina:Amultiple-levelintegratedassessment[J].Landusepolicy,2012(1):165-178. [4]DENG,JINS,QIU,etal.Anintegratedanalysisofurbanization-triggeredcroplandlosstrajectoryandimplicationsforsustainablelandmanagement[J].Cities,2011(2): 127-137. [5]SUShiliang,XIAORui,ZHANGYuan.Multi-scaleanalysisofspatiallyvaryingrelationshipsbetweenagriculturallandscapepatternsandurbanizationusinggeographicallyweightedregression[J].Appliedgeography,2012(2): 360-375. [6]PANDEYB,KCSeto.UrbanizationandagriculturallandlossinIndia:Comparingsatelliteestimateswithcensusdata[J].Journalofenvironmentalmanagement,2015(148):53-66. [7] 彭冲,陈乐一,韩峰. 新型城镇化与土地集约利用的时空演变及关系[J]. 地理研究,2014(11):2005-2020. [8] 张红星. 城市土地集约利用与城市经济增长关系研究[J].城市问题,2013(11):19-25. [9] 顾湘,姜海,王铁成,等. 工业用地集约利用评价与产业结构调整:以江苏省为例[J].资源科学,2009(4):612-618. [10] 韩峰,王琢卓,杨海余. 产业结构对城镇土地集约利用的影响研究[J]. 资源科学,2013(2):388-395. [11] 张乐勤,陈素平,陈保平,等. 1996—2011 年安徽省产业结构演进对城镇土地集约利用影响测度与分析[J].地理科学,2014(9):1117-1124. [12] 鲁春阳,文枫,杨庆媛.城市土地利用结构影响因素的通径分析:以重庆市为例[J].地理科学,2012(8):936-943. [13] 顾湘,曲福田,付光辉. 中国土地利用比较优势与区域产业结构调整[J]. 中国土地科学,2009(7): 61-65. [14]PERLOFFH.Interrelationsofstateincomeandindustrialstructure[J].Thereviewofeconomicsandstatistics, 1957(2): 162-171. [15] 范建双,虞晓芬. 建筑业全要素生产率增长与区域经济增长的耦合效应分析[J]. 经济地理,2012(8):25-30. (责任编辑:金一超) AnanalysisoftherelationshipbetweenlandintensiveuseandindustrialstructureevolutioninHangzhou FANJianshuang,YUXiaofen (CollegeofEconomicsandManagement,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310023,China) ThisstudyexplorestheinteractionbetweenlandintensiveuseandindustrialstructureevolutioninHangzhou.ThecouplingcoordinationmechanismbetweenlandintensiveuseandindustrialstructureadjustmentisreviewedintheoryandempiricaltesttocalculatethedegreeofcouplingandcoordinationinthecaseofHangzhoubyusingthegreyrelationalanalysismethodtochoosethemaininfluencefactorsofcouplingeffectbetweenthem.Theresultsshowthatthecouplingdegreeishighbutthecouplingcoordinativedegreeislowbetweenlandintensiveuseandindustrialstructureadjustment;themainfactorsthatrestrictlandintensiveuseistheproportionofoutputoftertiaryindustries.Itisconcludedthatlandintensiveuseandindustrialstructureadjustmentshouldbecombinedtogivefullplaytotheinitiativeinmakinguseoflandintensiveusepolicies. landintensiveuse;industrystructureevolution;coupling;Hangzhou 2016-01-10 教育部人文社科青年基金项目(13YJCZH036);浙江省自然科学基金项目(LQ12G03017;LY16G030029);浙江省社科联重点研究课题(z20130115);浙江省哲学社会科学重点研究基地经费资助项目 范建双(1980—),男,辽宁盖州人,副教授,博士,从事土地经济与政策、城镇化与区域经济研究;虞晓芬(1965—),女,浙江宁波人,教授,博导,博士,从事房地产市场与政策、住房保障机制与政策研究。 F301.2 A 1006-4303(2016)03-0273-08

四、研究结论