何种谣言更具传播力?*——谣言内容、传谣意愿与谣言讨论热度

■ 熊 炎

(作者系北京邮电大学公共管理学院副研究员)

何种谣言更具传播力?*

——谣言内容、传谣意愿与谣言讨论热度

■熊炎

探索谣言内容与谣言传播广度的内在关联,可以使公众只回应具有传播力的谣言,从而避免随意辟谣造成的危害。2012-2015年,本研究在中国10个省级地区调查了2049位居民,并对收集到的1891则有效谣言的评价数据进行了分析。结果发现:正面内容、负面内容、指示或应对措施、知名来源、知名主体、反驳、图片或视频7种内容显著提升过谣言传播力;情色与搞笑内容显著降低过谣言传播力,但情色内容的抑制效应在负面或中性谣言中并不稳健,而搞笑内容在正面谣言中还显著提升过谣言传播力;排外内容只在正面谣言中显著降低过谣言传播力,而暴力内容只在负面谣言中显著提升过谣言传播力,专业知识对谣言传播力产生过正反两方面的作用。

谣言传播力;谣言内容;传谣意愿;谣言讨论热度

2015年《新媒体蓝皮书》指出:“微信平均每天拦截谣言多达210万次。”①虽然,网络管理部门可以通过拦截技术抑制谣言的网上传播,但却无法控制谣言继续在网下的“口口相传”。因此,除了拦截谣言外,还需对谣言进行澄清,并将辟谣信息传播出去。大量实证研究表明:辟谣信息的呈现,能够显著降低受众对谣言的相信度,并削减谣言对受众行为的影响。②然而,对一则没有传播力的谣言进行反驳,却可能弊大于利。例如,情愫唤起③、真相错觉④、动机误解⑤、逆火效应⑥会导致辟谣适得其反。因此,在辟谣之前,必须对谣言是否具有传播力进行评估。只有当一则谣言具有传播力时,方能辟谣;否则,沉默是金。为帮助公众正确选择辟谣对象,本文试图借助谣言内容来预测和评估谣言传播力。

一、文献综述与理论假设

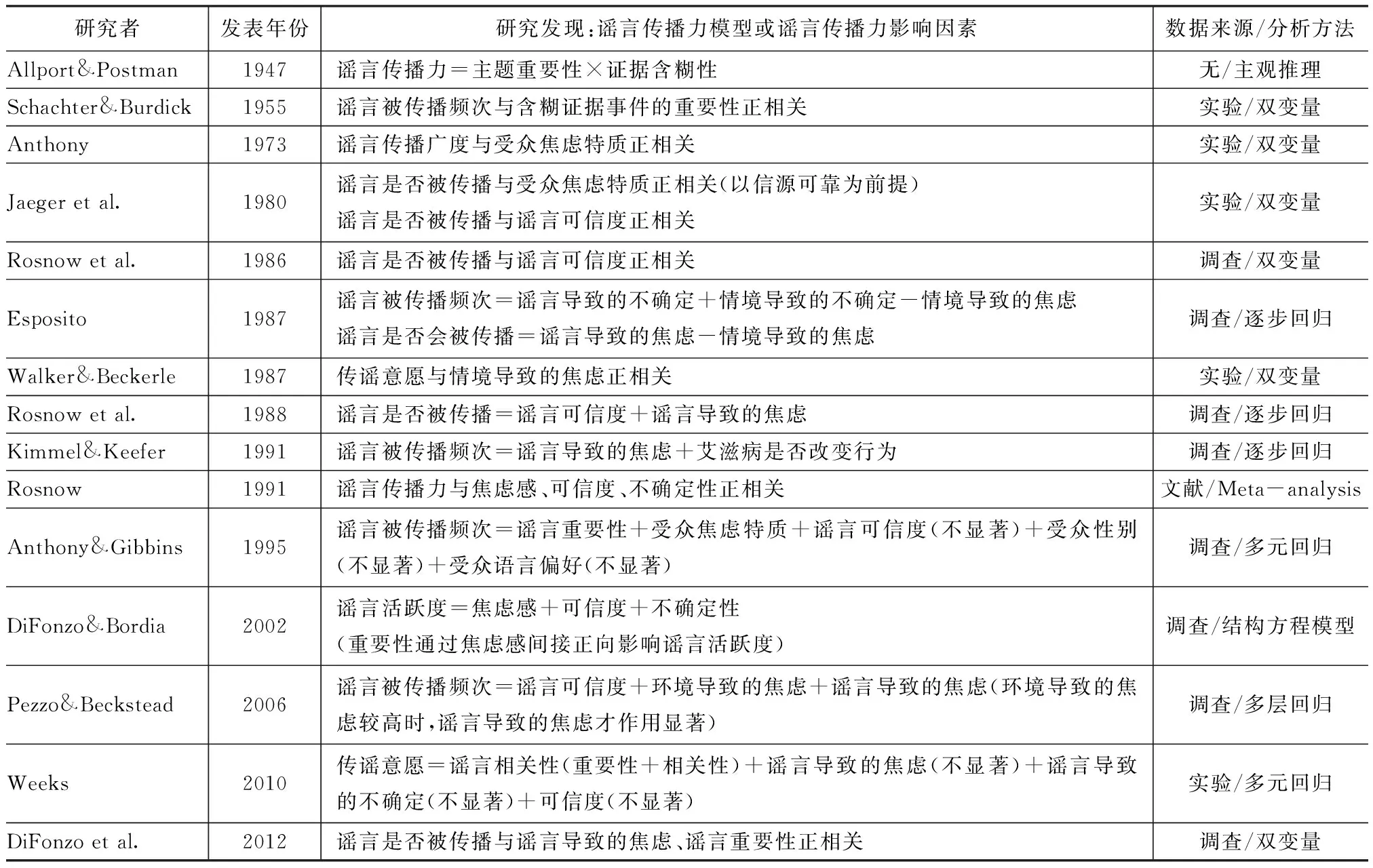

根据现有研究,直接影响谣言传播力的心理因素有四类:焦虑感、可信度、不确定性(或含糊性)、相关性(或重要性),它们都在某一情景中单独或联合扮演过谣言传播力的显著影响因子,如表1所示。在理论上,这些传谣心理都可以被用于预测谣言传播力。然而,在实际工作中,要准确获知一则谣言将给社会带来的心理影响,须要进行随机抽样调查,并在调查中将目标谣言告知被调查者。这样一来,预测调查反而会助长谣言的传播。鉴于传谣心理数据的收集工作有违伦理道德,因此有必要挖掘出能够预测评估谣言传播力的间接指标——谣言内容特征。

从已有实证研究结果来看,有些内容要素已经被证明能够显著改变谣言的传播力,而还有一些内容要素则被证明能够改变其他信息的传播力,这些内容要素在逻辑上都可以通过影响传谣心理来改变谣言传播力。

(一)影响“焦虑感”与“不确定性”的内容要素

希思等人(Heath et al.)曾通过实验和调查发现:一则城市传奇所包含的恶心内容种类越多,受众传播该传奇的意愿就会越强烈,同时登载该传奇的网站数量也会越多。⑦瓜达尼奥等人(Guadagno et al.)曾通过实验发现:相对于不包含煽情内容的中性视频,受众更愿意传播包含令人恶心或愤怒的负面视频。⑧可见,受众会因为害怕恶心或负面事件发生在自己身上,而产生焦虑与不确定,并通过传播谣言来寻求对策。钟宏彬曾在传谣实验的操弄阶段发现:如果在谣言中加入明确的应对措施,那么谣言导致的“浑沌不安”会显著下降。⑨可见,谣言中的对策会降低受众的焦虑与不确定。邰子学与孙涛(Zixue Tai & Tao Sun)曾通过分析中国“SARS”疫情时期的报纸数据发现:在“SARS”感染者数量较多的地方,谣言事件数量也较多。⑩可见,环境越动荡,民众控制感越低、焦虑感越强,谣言越容易传播。为此,假设恶心、负面内容、指示或应对措施、突发事件描述4种内容可以通过提升或降低受众的焦虑感与不确定性来改变谣言传播力,具体假设见表3假设1-4。

表1 影响谣言传播力的心理因素

(二)影响“相关性”的内容要素

(三)影响“可信度”的内容因素

二、研究设计与测量数据

(一) 抽样与调查方式

首先,采用PPS抽样法在随机排列的中国大陆31个省区市(调查范围不包含港澳台)中抽出了北京市、上海市、山东省、浙江省、福建省、河南省、江西省、山西省、甘肃省、陕西省共10个省市。其次,按照各省市的抽样配额,采用偶遇抽样法,抽取2200位被调查者。再次,以自填问卷和结构访问的方式展开调查。为了提高谣言样本的多样性,调查历时3年多,从2012年6月6日到2015年9月29日。回收填答率在80%以上的问卷为2049份,回收率为93.1%。删除了147份前后回答不一致的问卷和11份答案雷同的问卷,最后有效问卷为1891份,有效回收率为86%。

(二)调查问卷

调查问卷首先要求被调查者回忆最近听到或看到的一则传闻,并对“传闻”一词进行简单的解释,即“尚未证实的报道、陈述、诠释或故事”。在问卷中,之所以用“传闻”来替代“谣言”一词,关键是为了避免被调查者仅仅想到已经被证伪的狭义谣言。

1.谣言内容的测量

根据理论假设,设置了14道测量谣言内容的问题。测量谣言种类的问题为“该传闻属于何种类型?(选项:正面=3,负面=2,中性=1)”。测量谣言是否包含视频的问题为“该传闻是否附带图片或视频?(选项:无图无视频=0,仅含图片=1,包含视频=2)”。测量知名来源、知名主体或人物、专业来源三种谣言内容的问题为“该传闻的来源主体(或该传闻中的主人公或单位)是否知名(或专业)?[选项:不知名(或非专业)=0,知名(或专业)=1]”。测量其他内容变量的问题为“该传闻是否包含某某内容?(选项:不包含=0,包含=1)”。在收集到的1891则谣言中,正面谣言占7.6%,负面谣言占59.3%,中性谣言占29.7%;无图无视频的占32.2%,仅含图片的占38.4%,包含视频的占25.6%;包含知名来源的占72.7%,包含知名主体或人物的占77.2%,包含专业来源的占72%;包含情色内容的占34.1%,包含暴力内容的占42.4%,包含恶心内容的占47.2%,包含搞笑内容的占41.1%,包含突发公共事件描述的占63.4%,包含反驳的占70%,包含指示或应对措施的占59.7%,包含专业知识的占48.2%,包含排外内容的占47.5%。

2.谣言传播力的测量

问卷通过测量传谣意愿来反映谣言传播力,即“您是否愿意与亲戚或朋友讨论该传闻?(不愿意=0到10=非常意愿,共11个供选项)”,并通过数据转换获得另一个因变量“传谣与否”,即选“0”表示不愿意传谣=0,选“1-10”表示愿意传谣=1。另外,还增加了测量谣言讨论热度的问题,即“您周围的人对该传闻是否知晓?(无人知晓=0到10=人尽皆知,共11个供选项)”。在本次调查中,1888则有效谣言的受众传播意愿均值(标准差)为4.32(3.49);其中,表示愿意讨论谣言的占75.8%,表示不愿讨论谣言的占24.2%。1883则有效谣言的讨论热度评价均值(标准差)为5.73(3.15)。

为了深入了解传谣或不传谣意愿产生的原因,问卷还在测量传谣意愿的问题之后,设置了两道开放式的问题,即“请陈述您愿意(或不愿意)讨论该传闻的理由”。在2049份未经有效性筛选的原始问卷中,有1081人填写了传谣理由;有488人填写了不传谣理由。两位分析员分别独立对所有理由进行内容分析,他们需要从每条理由中提炼出意思表达并达成一致。在提炼过程中,如果两位分析员在同一条理由上产生分歧,或者都提炼不出意思表达,那么这条理由将被归入“原因不详”类。

在1155条传谣理由中(存在1人填写多条理由的情况),提炼出了10种意思表达。其中,表示“为了娱乐、消遣、交流而传谣”的理由有372条,占理由总数的32.2%;“因为相关”的占18.9%;“为了增进认知”的占14.3%;“为了辨真假、求真相”的占10.9%;“为了辟谣”的占6.1%;“因为相信”的占4.8%;“受到从众心理影响”的占3.4%;“为了施加舆论压力”的占1.7%;“因为谣言是正能量”的占1.1%;“原因不详”的占6.5%。

在557条不传谣理由中,提炼出了14种意思表达。其中,表示“因为内容无意义、无聊、无价值、没有娱乐性而不传谣”的理由有125条,占理由总数的22.4%;“因为不确定”的占19.6%;“因为不相关或不关注”的占17.1%;“因为不相信”的占13.1%;“因为怕被利用、害人害己”的占4.5%;“因为谣言是负能量”的占3.6%;“因为谣言太色情、太暴力、太恶心”的占2.9%;“因为怕报复或惩罚”的占2.7%;“因为谣言不新鲜、都知道、可信”的占1.6%,“因为谣言涉隐私”的占1.3%;“因为谣言涉政治安稳”的占1.3%;“因为没时间、没心情、懒得说”的占1.1%;“因为个人性格”的占0.9%;原因不详占8.1%。

3.控制变量的测量

为了将被调查者的人口统计特征作为控制变量,问卷设置了5道收集被调查者性别、年龄、收入、职业与学历的问题。在填写有效问卷的1891位被调查者中,女性占54%,男性占44.7%;14-18岁的占0.2%,18-29岁的占73.9%,30-39岁的占16.6%,40-49岁的占5.4%,50-59岁的占2%,60岁以上的占0.8%;无收入的占42.5%,低收入的占24.2%,中下等收入的占13.3%,中等收入的占14.1%,中上等收入的占3.3%,高收入的占1.9%;在校学生占63.5%,社会人员占36.2%;初中及以下学历的占1.2%,高中、中专、高职学历的占1.8%,大专学历的占10.8%,本科学历的占56.3%,研究生学历的占14.1%。由于存在漏填现象,因此每题的各项比例合计不等于100%。

(三)统计方法

首先,建立基础模型。通过普通最小二乘法或二元logit回归分别构建“传谣意愿”“传谣与否”“谣言讨论热度”对15个谣言内容变量的多元回归模型。其次,加入内容交互变量。在三个基础模型中,分别同时和逐步加入由“正面或负面”2种内容与“恶心、指示、突发事件描述、情色、暴力、搞笑、排外”7种内容两两相乘而成的14个交互变量。保留在各种模型中达到过一次边缘显著水平以上(p < 0.1)的交互变量。再次,加入控制变量。在三个包含交互变量的基础模型中,同时加入5个人口统计变量,以观测谣言内容变量及其交互变量的稳健性。本研究采用统计软件为IBM SPSS 20.0。

三、实证结果

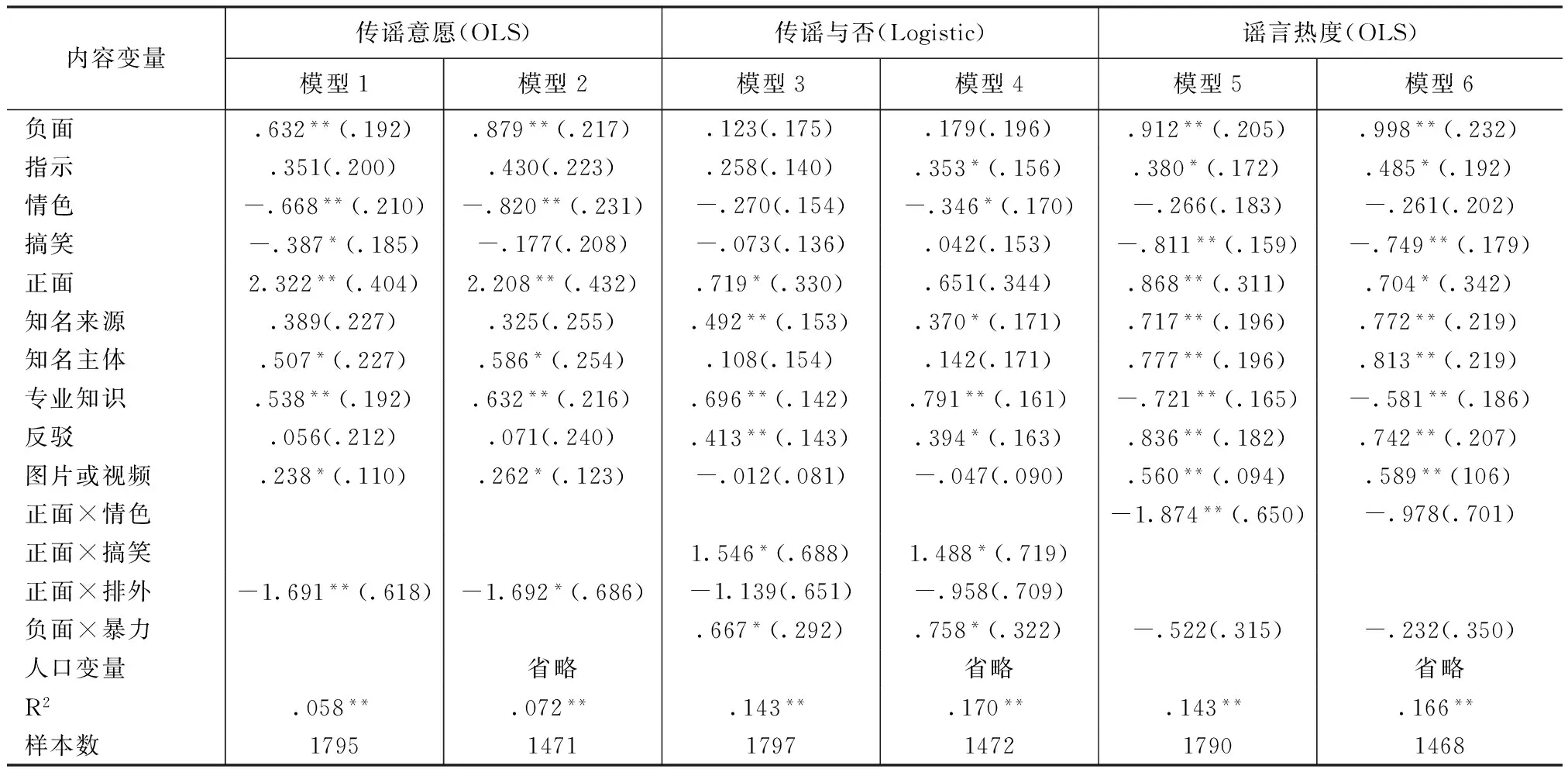

在以“传谣意愿”为因变量的表2模型1中,负面、正面、知名主体、专业知识、图片或视频5种内容显著提升了传谣意愿;而情色与搞笑2种内容则显著降低了传谣意愿。在交互效应方面,只有“正面×排外”显著降低了传谣意愿。在控制了人口统计变量后(见表2模型2),除搞笑内容对传谣意愿的影响变得不显著外,其他变量的作用依旧稳健。

表2 谣言传播力的多元回归模型

注1:* p < 0.05,**p < 0.01;

注2:5个人口变量与未达到显著水平的5个内容变量(恶心、突出事件描述、暴力、排外、专业来源)的参数被省略。

在以“传谣与否”为因变量的表2模型3中,正面、知名来源、专业知识、反驳4种内容显著提升了谣言被传播的可能性。在交互效应方面,“正面×搞笑”与“负面×暴力”显著提升了谣言被传播的可能性。在控制了人口统计变量后(见表2模型4),指示内容的作用从不显著变成正向显著,色情内容的作用从不显著变成负向显著,正面内容的作用从显著变为不显著,其他变量的作用依旧稳健。

在以“谣言讨论热度”为因变量的表2模型5中,负面、指示、正面、知名来源、知名主体、反驳、图片或视频7种内容显著提升了谣言讨论热度;而搞笑和专业知识显著降低了谣言讨论热度。在交互效应方面,“正面×情色”显著降低了谣言讨论热度。在控制了人口统计变量后(见表2模型6),除“正面×情色”的作用变得不再显著外,其他变量仍稳健。

四、结论与讨论

实证结果支持假设2、假设8、假设10、假设11、假设14、假设15;部分支持假设6、假设7、假设12;不支持假设1、假设3、假设4、假设5、假设9、假设13,如表3所示。

实证结果反映出的6种新现象值得进一步讨论:

第一,指示内容显著提升了谣言传播力。原因可能有二:一是受众对于谣言对策是否有效产生了新的不确定,继而导致控制感下降、焦虑感上升;二是受众更愿意通过传播谣言及其对策来取悦他人,以改善人际关系。

第二,情色内容显著降低了谣言传播力,但在负面或中性谣言中有时作用不显著。这可以解释为:被调查者羞于传播情色谣言,他们害怕传播情色会给人际关系带来负面影响。然而,在负面或中性谣言中,谣言受众会为了攻击他人或扮演“道德家”而不拘小节。

第三,搞笑内容显著降低了谣言传播力,但在正面谣言中有时会显著提升谣言传播力。一方面,搞笑内容会使整个谣言变得不真实,同时传播虚假信息会招致法律制裁;另一方面,传播正面虚假信息极少被惩罚,同时搞笑内容又会给正面谣言带来更多的愉悦感。

第四,排外内容只在正面谣言中显著降低过谣言传播力。这可能是因为被调查者将传播排外信息当作了一种不道德的行为。但是,在负面或中性谣言中,排外内容会因为有助于应对负面事件或因不带感情色彩而更容易被接受,并导致道德规范的抑制作用不再显著。

第五,暴力内容只在负面谣言中显著提升过谣言传播力。负面谣言中的暴力内容会催生更多的焦虑感与不确定;而正面或中性谣言中的暴力内容却不会或很少会,同时它们也不会像喜剧广告中的虚假暴力那样催生更多的愉悦感。

表3 假设验证结果整理表

第六,专业知识提升了传谣意愿,却降低了谣言讨论热度。在大学生占多数的被调查者看来,那些包含专业知识的谣言是一种较为可信的、有助于增进专业认知的谈资。相反,在普通民众看来,专业内容却是晦涩难懂的、无助于拉近人际关系的“无聊”信息。

注释:

①刘欣:《微信日均拦截谣言210万次》,《北京日报》,2015年6月25日,第13版。

②熊炎:《辟谣信息构成要素:一种整合框架——二战以后西方辟谣实证研究回顾》,《国外社会科学》,2015年第1期。

③Tybout,A.M.,Calder,B.J.,& Sternthal,B..UsingInformationProcessingTheorytoDesignMarketingStrategies.JournalofMarketingResearch,vol.18,no.1,1981.pp.73-79.

④Skurnik,I.,Yoon,C.,Park,D.C.& Schwarz.N..HowWarningsaboutFalseClaimsBecomeRecommendations.JournalofConsumerResearch,vol.31,no.4,2005.pp.713-724.

⑤Koller,M..Rebuttingaccusations:WhenDoesItWork,WhenDoesItFail.EuropeanJournalofSocialPsychology,vol.23,no.4,1993.pp.373-389.

⑥Nyhan,B.,Reifler,J..DoesCorrectingMythsabouttheFluVaccineWork?AnExperimentalEvaluationoftheEffectsofCorrectiveInformation.Vaccine,vol.33,no.3,2015.pp.459-464.

⑦Heath,C.,Bell,C.,& Sternberg E..EmotionalSelectioninMemes:TheCaseofUrbanLegends.JournalofPersonalityandSocialPsychology,vol.81,no.6,2001.pp.1028-1041.

⑩Zixue Tai and Tao Sun.TheRumouringofSARSDuringthe2003EpidemicinChina.SociologyofHealth&Illness,vol.33,no.5,2011.pp.677-693.

(作者系北京邮电大学公共管理学院副研究员)

【责任编辑:张国涛】

*本文系国家社科基金青年项目“辟谣信息构成要素实证研究”(项目编号:15CGL067)的研究成果。