基于生态足迹在城市总体规划环境影响评价中的应用

胡亚廷 林保国

摘要:指出了生态足迹是分析国家或地区自然资源可持续利用的重要指标。采用可变世界单产法计算了2011~2014年宣城市的生态足迹,得出人均生态盈余由2011年的0.48012 hm2下降到2014年的0.45516 hm2,说明了近年来宣城市人口对自然资源的消费量逐年增加,生态足迹与生态承载力之间的矛盾加剧。根据宣城市城市总体规划实施内容,规划末期2030年生态足迹为0.45505 hm2/人,生态承载力为0.19038 hm2/人,生态盈余为0.26467 hm2/人,评价区域仍有一定的生态承载力,说明规划区通过有序、合理的开发,生态承载力能满足宣城市城市规划方案的实施。

关键词:生态足迹;生态承载力;城市总体规划;宣城市

中图分类号:TU984

文献标识码:A 文章编号:16749944(2016)08007902

1 引言

生态足迹理论是加拿大生态经济学家E. William及其博士生M.Wackernagel于20世纪90年代初首先提出并完善的一种可持续发展的生物物理评价方法。该方法从一个全新的角度考虑人类及其发展与生态环境的关系,提供了一个核算全球、国家、地区以及个人对自然资本利用状况的简明框架,通过测算人类对自然生态服务的需求与自然所能够提供的生态服务之间的差距,评价人类对自然资源的利用情况,从而较准确地判定评价对象的可持续发展程度和状况[1]。

以Wackernagel 为代表的“加拿大生态足迹小组”,首先应用生态足迹分析法在全球、国家和城市(区域) 3个层面上进行了较为成功的相关分析[2~5]。1999年生态足迹的概念被引入国内,区域生态足迹研究的实践成果最早见于2000年,国内多名学者分别对生态足迹从理论、方法、计算模型及其应用方面进行了评价。2004年,生态足迹分析法陆续被引入环境影响评价领域。如刘海涛等(2004年)基于能值生态足迹模型研究了内蒙古自治区生态承载力;陈述文等(2007年)以重庆市为例将生态足迹法应用在土地规划环境影响评价中;陈秋林等以湖南常德市鼎城区1998年和2006年统计年鉴的数据为依据,计算分析了鼎城区规划实施期间1997年和2005年的生态足迹;林扬碧(2009年)提出了生态足迹在区域环境影响评价中的研究与应用。

本文利用资源生产与消费数据对宣城市2011~2014年的生态足迹进行了计算分析,将城市规划开发利用的动态特征融入到生态足迹模型中,根据宣城市城市总体规划实施内容,计算规划末期2030年宣城市的生态足迹和生态承载力,为宣城市城市总体规划的可持续发展提供定量的决策参考依据。

2 研究区概况与计算方法

2.1 研究区概况

宣城市地处安徽省东南部,地处北纬29°57′~31°19′、东经117°58′~119°40′。东临浙江省长兴县、安吉县、临安市,南倚黄山市,西和西北与池州市、芜湖市毗邻,北和东北与马鞍山市及江苏省高淳县、溧阳市、宜兴市接壤。全市总面积为1.23 km2,东西长161.5 km,南北宽150.0 km,耕地面积215856 hm2。宣城市地处东南丘陵与长江中下游平原的过渡地带,地势东南高西北低。海拔高度南部中山区一般为800~1800 m,低山区500~800 m,中部丘陵区一般为50~500 m,北部平原区一般在50 m以下。多年平均气温为16.0 ℃,年日照时数1784.1 h,多年平均降雨量为1429.6 mm,多年主导风向为东风。

2.2 计算方法及数据来源

生态足迹(Ecological footprint)又称生态占用,是一种自然资本利用分析工具,指生产一定人口所消费的资源和吸纳这些人口产生的废弃物所需要的生物生产性土地的总面积,其中生物生产性土地是指具有生物生产能力的土地或水体[6],分为耕地、草地、森林、化石能源用地、建筑用地和水域[7]。用生态空间大小表示人类对自然资本的消费及自然系统能够提供的生态服务功能,将其与该地区的生态能力相比较,可以判断该地区的发展是否处于生态承载力的安全范围之内,从而对人类活动的可持续性做出评价。

将生态足迹与生态承载力相减,差值为正时称生态赤字,表示该地区人均占用资源量超过了生态承载力;差值为负时称生态盈余,表示人均占用资源量仍在生态承载力允许的范围之内。该值定量化反应了地区的可持续发展现状。

在宣城市历年生态足迹计算中,生物资源消费数据、能源消费数据、人口数据来自2011~2014年《安徽统计年鉴》[10]、2011~2014年《宣城市统计年鉴》[11]。

3 计算结果与分析

根据生态足迹计算模型和宣城市各年度的相关统计数据,计算得到宣城市2011~2014年的生态足迹、生态承载力和生态盈余,计算结果见表1。

由宣城市2011~2014年生态足迹、生态承载力和生态盈余数据可以看出,宣城市2011~2014年人均生态足迹逐年呈下降趋势,由0.74913 hm2/人降低至0.68874 hm2/人,下降率为8.1%;人均生态承载力逐年减少,由0.26901 hm2/人降至0.23358 hm2/人,下降率为13.2%,生态承载力下降的原因主要是土地面积的不断减少;生态盈余由0.48012 hm2/人降至0.45516 hm2/人,减少率为5.2%。截至2014年,生态盈余为0.45516 hm2/人,表明宣城市仍有一定的生态承载力。

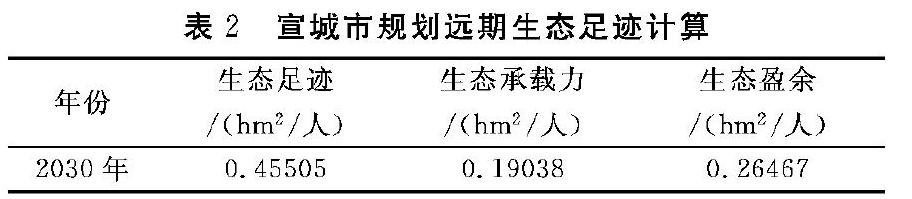

根据宣城市城市总体规劃实施内容,计算得到规划远期2030年的生态足迹、生态承载力和生态盈余,计算结果如表2所示。

由表2可以看出,宣城市总体规划实施后,规划远期2030年人均生态足迹为0.45505 hm2/人,生态承载力为0.19038 hm2/人,生态盈余为0.26467 hm2/人。因此,规划区通过有序、合理的开发,宣城市生态承载力能满足规划内容的实施。

4 結论与建议

(1) 宣城市2011~2014年的生态足迹进行计算结果表明,人均生态足迹不断降低,人均生态承载力也不断下降,生态盈余不断减少。考虑到城市未来的不断发展、人口增长及人们生活水平的提高,以往粗放式的城市发展方式使这种不可持续状态将还会加剧。

(2)本次研究以宣城市总体规划生态承载力分析为例,研究区域较小,部分数据获得较难,且计算中选取的均衡因子和产量因子采用的是全国平均数值,还缺少对当地实际的不同类型生物生产性土地产量调整系数,因此,还需要针对当地具体情况开展基础研究工作,才能使生态足迹供给模型更有效、更科学地利用到生态承载能力评价当中。

参考文献:

[1]张志强,孙成权,程国栋. 可持续发展研究:进展与趋向[J]. 地球科学进展,1999,14(6): 589~595.

[2]徐中民,张志强,程国栋. 可持续发展定量评价的几种新方法评价[J]. 中国人口资源与环境,2000,10(2):60~64.

[3]Zhongmin Xu, Guodong Cheng, Dongjin Chen, et al. Economic diversity, development capacity and sustainable development of China [J]. Ecological Economics , 2002 ,40 (3):369~378.

[4]曹新向, 梁留科,丁圣彦. 可持续发展定量评价的生态足迹分析方法[J]. 自然杂志,2003,25(6):335~338.

[5]Wackernagel M, Monfreda C, Erb, et al.Ecological footprint time series of Australia, the Philippines, and South Korea for 1961~1999: comparing the conventional approach to an '“actual land area” approach[J].Land Use Policy, 2004, 21(3): 261~269.

[6]Wackernagel M, Onisto L, Bello P, et al.National natural capital accounting with the ecological footprint concept [J]. Ecol Econ, 1999(29):375~390.

[7]Wackernagel M, Onisto L, Bello Petal. Ecological Footprint of Nations[R]. Commissioned by the Earth Council for the Rio+5 Forum. International council for local Environmental Initiatives. Toronto, 1997:10~21.

[8]Wackernagel M, David Y J. The ecological footprint: an indicator of process toward regional sustainability [J]. Environment Monitoring and Assessment, 1998(51): 511~529.

[9]Hardip, Barg S, Hodge T. Measuring sustainable development: Review of current practice [R]. Occasional paper number 17, 1997(ⅡSD): 1~2, 49~51.

[10]安徽省统计局. 安徽统计年鉴(2011-2014)[M]. 合肥:安徽省统计局, 2014.

[11]宣城市统计局. 宣城市统计年鉴(2011-2014)[M]. 宣城:宣城市统计局, 2014.

Abstract: Ecological footprint is an important indicator to analyze the sustainable use of natural resources. This paper calculated ecological footprint of Xuancheng Povince by adopting variable World Yield Method. The result showed that the capitaecological surplushad decreased from 0.48012 hm2 in 2011 to 0.45516 hm2 in 2014, which is highly possibly caused by gradually increased natural resource development in the past few years. Obviously the conflicts between ecological footprint and ecological capacity are pricking up.According to urban master plan of Xuancheng Province, by 2030 capitaecological footprint will have reached 0.45505 hm2;capita ecological capacitywill have reached 0.19038 hm2 and capita ecological surpluswill have reached 0.26467 hm2. It indicates that the ecological capacity can fulfill the implementation of urban master plan of Xuancheng Province on condition that the development is under scientific and reasonable indication.

Key words:ecological footprint; ecological capacity; urban master plan; Xuancheng City