阶层重构与倒置:我国城市化进程中社会分化的新趋势

——以B市G城中村为个案

李小云 许汉泽

(中国农业大学,北京 100193)

阶层重构与倒置:我国城市化进程中社会分化的新趋势

——以B市G城中村为个案

李小云许汉泽

(中国农业大学,北京100193)

传统的马克思主义学者认为城市化与资本原始积累的过程之中,农民由于失去土地丢掉了生产资料,会沦为出卖自己劳动力的无产阶级,并因此陷入危机。虽然中国城镇化的过程也有着类似的趋势,但却有不同的呈现甚至相反的情况。在城市周围以及大量的城中村之中,大量失地农民由于特定的制度以及社会原因变得“富裕”起来,致使原本处于底层的失地农民的阶层地位发生了重构和倒置。这种呈现出的“阶层倒置”现象是否会持续下去,现在不得而知,但是过去和目前的实践显示,只要城市化继续推进,而且土地制度和相关制度不做大的调整,这个过程还可能继续。

流动人口;城中村;社会分化;阶层重构;阶层倒置

一、引言

在八十年代以来中国经济飞速增长与快速城镇化的背景之下,农村转入城市的流动人口与日俱增,我国区域之间以及地区内部收入分化也在不断加剧。最新数据显示,截至2014年,全国流动人口达2.45亿,超过总人口的1/6[1]。农村流动人口指的是那些从农村地区流向城市地区,但是在我国现有的制度条件之下并没有取得城市户籍的人口[2]。中国在1958年建立了非常严格的限制地区之间人口流动的户籍管理制度,按照国际劳工组织的说法,中国的流动人口分为以下两类:第一类是从农村地区转移到城市地区的人口;第二类是从比较落后的中西部地区流动到较发达的东部地区的人口[3]。有研究显示,近年来中国经历了三波城市扩张的浪潮,分别是1980s、1992年左右以及2003年,这三波浪潮被称为中国的“圈地运动”。根据数据统计,城市扩张最初造成了超过4000万农民失去了他们的耕地,而且这个速度还在以每年200万的数量继续增加[4]。大量流动人口与失地农民的产生与互动,正在重构着传统的社会分层结构。

传统的马克思主义理论认为对农民的土地剥夺会产生一系列负面影响。中国城市化过程中的确出现了失地农民权利和利益受损现象,也出现了失地农民生计困难的问题。但是我们调研发现,在城市扩张的周围地区以及众多的城中村之中,虽然由于城市建设征占了大量农民的土地,但这些失地农民并没有因为丢掉了生产资料而进入贫困的状态,反而由于制度条件以及社会原因走向上了致富的道路。本文试图通过对我国一个城中村的阶层分化以及生计变迁进行分析来对以上问题进行解释。

二、理论梳理与现实回应:社会分层与农民分化

(一)社会分层的理论梳理

古典理论关于社会分层的研究主要分为两大流派,第一是以马克思为首的学者主张以是否拥有生产资料而进行的二元阶级划分;第二种流派就是以韦伯为代表的学者坚持应该采用社会分层的视角,他们认为个人的阶级地位是由其在市场之中的境遇和机会所决定。然而这两种分层理论并非截然对立,中国社会分层在理论上或在历史发展上的逻辑上应该是二者的结合[5]。

有关中国社会分层的研究,建国后长期以来出于政治需要,一直沿用阶级分析法,把农民分为地主、富农、中农、贫农,虽然在上世纪八十年代以后“阶级”一词已经很少用于描述社会分层状况,但是一直都延续着马克思主义的分析传统。到了九十年代以后的学术界,关于社会分层的研究也备受关注,其中具有广泛影响的几种观点包括:孙立平提出的“断裂社会”理论、 陆学艺等人提出的“中产化现代社会”观点、李强和李培林等提出的“碎片化趋势”分析以及李路路提出的“结构化”论点等等[6],他们对于当前社会经济分化的主要特征的描述,对于分化的未来趋势和后果的预测,表现出极大的不同,甚至在某些方面相互对立。但是,以上学者的分析之中,都承认的社会事实是农民由于缺少资本以及城乡二元制度原因处于较低的社会阶层。*无论是孙立平提出的“断裂社会”,李强等人的“碎片化”“丁字形”社会论断,还是陆学艺做出的“十大阶层”的划分,“农民”始终位于社会分层的底层位置。

在学理上,以上这些分析具有一个共同特点,那就是转型(transition)的观念,他们认为在资本主义发展的条件下,农民总是处于社会底层,无论是从封建主义向资本主义过渡,还是从前资本主义落后状态向社会主义现代性过渡。但是现在看来,这种转型过渡叙述不再有效[7]。笔者认为在社会转型的过程之中,农民并非是一个完全被动的弱者,他们也有可能在这个结构之中获得机会与比较高的地位。

(二)农民分化与地位变迁

如上所述,按照传统的观念,存在一个曾普遍遭受压迫和处于落后的农民阶层。但是今天,与历史上的情况不同,这一观念已不再令人信服。我们有必要重新探讨中国社会的基本权力结构问题,特别是在中国快速城市化背景下农民的社会阶层及其地位问题。笔者认为,发展到现在“农民”这一概念更多的已经成为一种历史上的“想象”,同一性与同质性的农民阶层早已不复存在,农民阶层本身已经产生了分化与变迁。“农民分化是指农民由一致性向异质性转变的过程,包括职业、经济、权力和社会关系等方面的分化。其中经济上的分化是主导,往往会带来其他方面的分化。社会关系上的分化包括居住、消费、生产生活和社会交往等诸方面的分化。农民分化在社会结构上体现为农民被分化为不同的阶层”[8]。

农民在经历了改革开放后农村改革以及受到近些年来城镇化的影响,已经不是铁板一块。农民的分化与分层主要表现在以下几个方面:第一,农民内部已经产生分层与分化。林辉煌考察了1981—2010年间江汉平原某村,发现随着农民的大量流动,村庄出现明显的经济社会分层,分化为富裕阶层、中农阶层、半工半农阶层和贫弱阶层,并进而影响着基层的治理[9]。第二,区域间的差异开始扩大。东部农村农民收入远远大于中西部农村农民的收入,城郊农民的收入远远大于边远地区农村农民的收入。有学者利用定量数据证明了,改革开放以来,我国农村地区收入差距逐步上升,其中东、中、西三大区域间差距对总收入差距的贡献最大,贡献率维持在70%以上,成为收入差距中最突出的部分[10]。第三,在快速城镇化的背景下,由于大量耕地被占,出现了大量的失地农民,这些失地农民与传统的农民在社会性质上存在本质上的差异。失地农民数量的统计没有统一标准,一般官方认为2004年的时候我国失地农民达到4000万人;有学者预测2020年我国失地农民将会达到一亿人[11]。这些失地农民大多位于城市周边地区,由于城市扩张而失去耕地资源,城市周围的这一大批失地农民却由于种种原因,走上了富裕的道路。而对于这个特殊群体的阶层状况学术界缺乏深入研究。

总之,之前对于农民的研究,要么局限在一个区域之内,没有考虑到流动人口方面的因素,要么忽视农民内部的分化。而以往对于城镇化过程中失地农民的研究,也过分简单化,认为失地农民作为利益受到侵害的群体,会成为新的弱势群体,同时又沦落为新贫困阶层[12]。这些研究只是简单化的把失地农民作为弱势群体来看待,并没有把不同类的农民放入一个整体的社会结构中进行分析,这在总体上也不完全符合失地农民处于悲惨境地的结论。这种“农民利益受损—维护农民利益”的简化模式,把失地农民想象成了城市化过程之中的弱者。但是中国的现实情况却远比理论想象复杂的多,城镇化一方面占据了农民的耕地,但是市场化过程中也为村委会的集体经济以及村民个人发展带来了不少机遇。失地农民表面上是利益受损阶层,但是在城镇化这一过程之中也蕴含着向相反方向发展的可能,城镇化带来的人口流动以及社区变迁,也为失地农民创造了致富的机会。

三、内部分化、阶层重构与倒置:来自G城中村的调查

(一)流动人口与城中村的出现

在上世纪九十年代初,我国农村剩余劳动力开始从本土乡镇企业流向了城市。由于国外以及国内的投资集中在沿海地区,这些地区的城市对于劳动力的大量需求拉动了经济的持续增长。但是,在计划经济体制之下,来自农村地区的劳动力在城市中生存与生活非常困难,得不到应有的社会保障与市民待遇。在优先发展重工业的情况下,这些城市逐渐发展成为“生产性城市”[11][12]。住房的限制和居民居住制度限制了城市的过度发展,城市的土地被政府划分为不同单位,同时被国家法律法规所严格控制[13],在这种制度之下,不大可能实现城市生活居住空间的扩张。在九十年代经济快速增长以及城镇化的背景之下,城市空间并没有在原有的城市内部扩张,而是转向了城市的郊区。不同于城市内部的国有土地所有制,中国农村土地是集体所有制,其所有权属于村集体,个人只有使用权。每个农村家庭都分配了与其家庭规模相对应的宅基地,因此村民能够在自己的宅基地上扩展自己的居住空间。而其中对于宅基地上建筑物的规模以及高度的控制往往并没有那么严格的规定[14]。城乡分割的二元土地制度使城市空间的扩张成为可能,城市周围的农村土地,特别是大城市周围逐渐转变为非农业的“农村”。快速的城市扩张已经侵占到乡村空间,但是二元计划性的土地制度阻碍了农村地区转化成为城市。这种制度上的模糊就吸引了众多非本地人口、流动的农民工来到城市后居住在这种法律没有明确规定的空间之中。因此,这些城郊的农民开始扩展自己的居住空间进行出租。因为几乎没有土地成本,居住在这种村子里的花费就非常低,所以,“城中村”逐渐就发展了起来。

城中村是中国社会政治、经济转型过程中所产生的一种特殊现象。中国的城中村不同于西方城市之中类似于农村风格的社区,也不同于一些发展中国家低矮杂乱的贫民窟[15],还区别于一些农村流动人口在城市的聚居区,比如说“浙江村”、“新疆村”等等。如果把城中村也看做是城镇化过程中的特殊类型农村来对待,作为一个整体性的“农村”的概念也已经产生了分化。大致上,在中国相对于城市来讲存在有三种类型的农村:第一种类型的农村与城市地区空间上没有衔接,但是已经发展成为农村流动人口服务的空间;第二种农村只是与城市环境有空间上的连接;第三种就是存在于城市之中的农村,也就是所谓的“城中村”。村民的土地使用、社会结构等方面在这三种类型的农村中各不相同。在城中村之中,农民一般已经失去了耕地和农业收入,虽然没有得到政府批准,但是他们开始开发自己的宅基地,特别是高密度的、“一线天”式的建筑在城中村之中随处可见。虽然没有统一的供气、供暖以及与之配套的公共设施,但是,在经济上,城中村已经不仅仅是一个居住空间,它已发展出多种经济功能,包括小商店、超市以及饭店等,“麻雀虽小、五脏俱全”。在社会上,来自不同地方的人们可以作为邻居住在一起。社会分层的标准取决于是否本地身份、工资收入以及社会歧视等等,社会冲突与犯罪行为在各类城中村也比较常见。整体上来讲,城中村已经发展为一个“大社会”,成为了中国快速城镇化转型挑战的一个代表。

到目前为止,并没有关于全国性的城中村数量和其中流动人口规模的具体数据。但是实际上,城中村以及居住在其中的流动人口规模是非常庞大的,根据下表可以看出,目前北京有189个城中村,上海有104个,广州有139个,深圳有241个。在广州,有将近500万流动人口居住在城中村之中,其规模远远超过了城中村之中的本地居民。

表1 我国大城市的城中村数量

(数据来源:笔者搜集整理)

(二)社区概况与历史

B市是全国最早开始城镇化的城市之一,B市1994年试点首批城乡结合部绿化隔离带改造,市政府从2010年起加大力度推行城乡一体化改造。然而另一方面,数据显示,B市每年至少50万的规模在新增外来人口,持续位居全国第一的服务业规模对人力需求不断上升,新增土地的速度远不及人口膨胀速度,外来人口整体的低收入对城中村构成了巨大的消费需求,又进而推动了城中村的“开发”与生长。

G城中村位于H区西北部,该地区除青龙桥新村外,还包含青龙桥北街、青龙桥西街、北上坡、后营、厢红旗5个自然村,主要分布在北五环两侧,范围为京密引水渠以西,玉泉山以东,军事科学院以南。现在约有77个院落,920户,3231人。宅基地面积约8.1公顷,集体产业建筑规模约4万平米,社会单位建筑面积约2.3万平米。在上世纪八十年代这里还是纯农村,人们从事农业为主,这里是著名的“京西稻”的产地之一。八十年代起该村的耕地就陆续被城市扩张所侵占,当时政府会根据占用耕地的面积折合成相应的指标安排村民工作和转成城市户口。Michael Lipton认为农村内部的不平等是产生城乡之间流动人口的一个主要动力[16],这种城乡不平等以及城市社区对流动人口的吸引也是形成G城中村的主要原因,到了90年代,随着“开放搞活”,越来越多的外地流动人口开始进入B市,这些人在老家的农村之中属于“能人”,他们希望能够到城市中来赚钱与谋求更好的生计。这些外来流动人口在村子里租房居住,平时在市区上班。由于租房市场利益的驱动,在这个时期,村民纷纷在自家宅基地的基础上继续往上加盖房子,“占天不占地”。调研了解到该地区的城中村在2000年左右已经初具规模。在该城中村之中,现有居民3654人,农民1600人,外来人口4851人。外来流动人口的规模已经远远超过当地的居民与农民。

(三)倒置的社会结构

一般学术界认为失地农民阶层处于社会的底层,由于失去土地会丢失社会保障和生计,成为边缘群体,很容易会陷入经济上的贫困状态。但是在B市周边的城中村我们发现了与之相反的情况--在城市周边以及城中村之中,失地农民并没有陷入贫困,相反他们在当地分层之中位于较高地位。

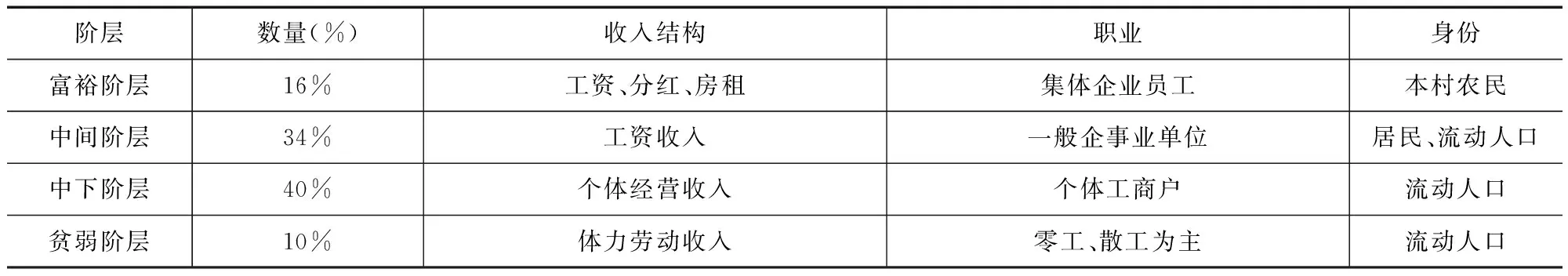

城中村之中的社会分层区别于一般意义上的分层标准,城中村的社会分层主要依据的是以下四个方面:一是身份和房产,二是组织权力,三是资本,四是知识技能,并认为首先的分层是身份上“有村籍”和“无村籍”而产生的分层。“有村籍”者的收入主要来自三块:分红、房屋出租收入和经营劳动收入;而“无村籍”者的收入几乎全部来自经营和劳动[17]。在调研的G城中村之中,我们发现了与之相类似的分层结构。首先是按照身份不同,居住在这个社区内部的人群可以分为三类:第一类是居民,第二类是农民;第三类是外来的流动人口。在这三类人之中,按照阶层地位的不同,农民位于最高地位,之后是当地居民,最后才是流动人口。

表2 G城中村阶层分化与收入结构表

当地农民明显处于比较高的社会地位。G城中村的本地农民早已失去耕地,不再从事农业劳动。但是他们有村集体经济的保障,在当地,村集体已经公司化,G村现在是一体两牌,既是村委会又是YL工商业股份有限公司。村集体有自己的集体产业,比如物业、药厂、酱油厂、酒店等,能够为自己的村民提供相应工作。据了解,每户每年都有村集体的分红收入,根据每户股份不同而分红收入各不相同,另外当地农民年龄超过60岁的还能每月领取1780元的退休费。

W大爷是该村土生土长的农民,每月出租房屋收入有1.5万元,除了租金收入以外,王大爷和老伴都还有退休金和村集体的分红,一个月他们老两口的收入在2万元以上。在花销方面由于住在村里花费很低,除去生活消费,他们老两口一年的纯收入在20万元以上。我们调研的本地农民家庭大多都同W大爷家庭生计情况类似,其中差异在于出租房屋的多少。

相比起来,外来流动人口的生计境遇就要差很多,L大姐今年35岁,是河南固始人,现在一家五口人,丈夫在外做零工,有三个小孩。他们租了一间房子开小卖部,房屋一年的租金是2万元,而小卖部的收入只有3万元左右,丈夫打零工的收入也不固定。3个小孩上学开支很大,孩子们一个月最低要一千五的花费,家里生活费一个月也要一千多。李姐说“北京挣钱北京花,哪有闲钱寄回家!”这户家庭在该城中村之中处于社会的底层,大多数城中村中的流动人口处于这种“收支相抵”的生活状态。

总的来看,城中村的农民能够获得比较高的社会地位主要是由以下几个方面所决定的,第一是集体经济带来的收益,其中包括集体产业提供的工作、年底的分红以及对于老人保障性的分配;第二就是村民能够在自己的宅基地上加盖房屋,出租房屋的收入成为他们的一大笔收益;第三就是他们还有部分工资收入。而对于一般城镇居民来说居住在楼房里面,既没有集体收益,也没有租房收益,只有工作带来的工资收入。流动人口的情况更加不如前两者,他们只能完全依靠自己不稳定的经营和劳动收入,而且每月还要支付占工资很大比例的房租,另外还要给老家留守的老人以及子女定期寄钱,他们受到了来自当地农民房东以及老家留守人口生活费用的“双重剥削”,这样即使他们有较高的收入,但是仍然处于较低的社会阶层。所以在城中村的这个特定场域之中,失地农民的阶层地位发生了“倒置”,他们相对于一般城市居民与流动人口来说具有较高的阶层位置。

四、结论与讨论

中国城镇化的进程之中,在大城市周边地区以及广大城中村之内,存在着相当大数量的失地农民,他们不仅没有因为失去耕地而陷入贫困状态,反而借助于现有的制度条件以及特殊区位优势,变得“富裕”起来,而且随着城市化的推进,这种财富的外溢效应随着城市圈的不断扩张而在增加。虽然这种增加因城市大小和距离城市中心的位置不同而有很大的不同,但是城市化所产生的失地农民的分化和减贫的效果是明显。这意味着,只要城市化得以推进,阶层重构和分化就会持续,这个效应在理论也只能当城乡在政治和经济上以及物化空间上达到均衡的时候才会减弱。这在很大程度上支持了一定制度条件下城市化的减贫路径的乐观假说。这与很多发展中国家城市化的失地农民的命运形成了鲜明的对比,也对普遍接受的从经典马克思结构主义角度批判城市化的理论提出了挑战。中国城镇化特有的现象显示在特定制度条件下城市化中失地农民的命运并不必然导致落入贫困陷阱。而且,即使早期开始的城市化的城郊地区没有现在城中村客观的租房收入,凭借获得的补偿也未使得这些农民陷入严重的经济贫困状态。相反,随着代际交替,初始的相对经济上的地位状态随着失地农民个体被城市的分化所吸纳而逐渐消失。中国的城镇化是一个极其复杂的过程,城镇化在对固有社会分层秩序的外部冲击与强化的同时,笔者认为这一过程也对城市内部的结构分化产生了深刻影响,嵌入在城市之中的城中村内部发生了“阶层倒置”的现象就是典型的一例,城中村的改造不会终止这个分化,相反通过拆迁和补偿反而会固化分层,同时随着城市的进一步扩张而将分化进一步外延。

笔者认为,在中国城镇化与社会转型的过程之中,农民并非必然作为一个整体处在一个劣势地位,农民本身已经产生了分化。一方面越来越多农村地区的年轻农民开始向城市和非农职业转移,与其说这是农民贫困化与土地被迫分离的后果,不如说是被新机会和新愿望所塑造的结果[7]。另一方面农民也有自身的能动性,众多城中村之中的农民,虽然早已失去土地,没有了农业收入,但是这些农民却利用二元土地制度以及村委会的集体经济,走上了致富之路。

城镇化本身冲击着传统的中国社会结构,塑造了一个新的富裕群体。但是,富裕起来后的农民阶层能否融入城市生活方面却不容乐观,有学者研究发现失地农民在进入城市后,呈现出未能适应城市社会交往规则的现象特征,还是倾向于自己原来小圈子内部的“内倾性交往”[18]。在中国急剧转型的社会之中,这种呈现出的“阶层倒置”现象是否会持续下去,失地农民会转化成为一种固定的阶层进而培养出自己的“品味”(taste),*这是社会学家布迪厄所提出的概念,“品味”(taste)是一种长期累积起来的“惯习”,一个阶级的成员可以通过自己的生活方式和消费行为来展现其所占的社会空间位置。还是仅仅是一种“暂时性富裕”,在不久的将来会转瞬即逝?现在不得而知,但是过去和目前的实践显示只要城市化继续推进,而且土地制度和相关制度不做大的调整,这个过程还可能继续。

[1] 国家卫生和计划生育委员会流动人口司. 中国流动人口发展报告[R].北京:中国人口出版社,2014:177.

[2] Liang, Z., Ma, Z. China’s floating population: new evidence from the 2000 census[J].PopulationandDevelopmentReview,2004(3):467-488.

[3] Li, Shi. Rural Migrant Workers in China:Scenario,ChallengesandPublicPolicy[Z].Working Papers, ILO, Geneva,2008,No.89:1-10.

[4] 高勇. 失去土地的农民如何生活——关于失地农民问题的理论探讨[N].人民日报,2004- 02-02.

[5] 仇立平. 阶级分层:对当代中国社会分层的另一种解读——基于学历层面思考的中国阶级分层[J].上海大学学报(社会科学版),2007(2):4-9.

[6] 李春玲. 断裂与碎片:当代中国社会分层分化实证分析[M].北京:社会科学文献出版社,2005:5-11.

[7] 陈光兴,张颂仁,高士明,主编.后殖民知识状况[M].上海:上海人民出版社,2012:83-85.

[8] 杨华. 农民分化程度与农村阶层关系状况[J].人文杂志,2014(7):122.

[9] 林辉煌. 江汉平原的农民流动与阶层分化:1981—2010——以湖北曙光村为考察对象[J].开放时代,2012(3):47-68.

[10] 翟彬,董海滨. 我国东、中、西部地区农民收入差距的实证研究——基于收入来源视角的分析[J]. 经济问题探索,2012(8):11.

[11] Ma, L. J. C. The Chinese approach to city planning: policy, administration and action [J].AsianSurvey,1979 (9): 838-55.

[12] Kwok,R.Y. 1981 A study report on villages-in-city[J].UrbanPlanning,1981(9): 8-6.

[13] Chung, H. Building an image of Village in the City: A Clarification of China’s Distinct Urban Spaces [J].InternationalJournalofUrbanandRegionalResearch,2010(2): 421-37.

[14] Tang, W. and Chung, H. Rural-urban transition in China: illegal land use and construction[J].AsianpacificViewpoint, 2002(1): 43-62.

[15] Smart, A. The squatter property market in Hong Kong[J].CritiqueofAnthropology, 1985(3): 23-40.

[16] Lipton M. Migration from rural areas of poor countries: the impact on rural productivity and income distribution[J].Worlddevelopment, 1980 (1): 1-24.

[17] 李培林. 村落的终结——羊城村的故事[M]. 北京:商务印书馆,2004:118.

[18] 李倩,李小云. “分类”观念下的内倾性社会交往:失地农民市民化的困境[J].思想战线,2012(5):43-47.

[责任编辑:李桃]

国家社科基金项目“新型城镇化下旧产城的社会再造研究”(15BSH068)。

李小云,中国农业大学人文与发展学院教授,博士生导师,主要研究方向:农村发展、国家治理;许汉泽,中国农业大学人文与发展学院博士研究生,主要研究方向:农村发展与管理。

D663.9

A

1002-6924(2016)01-092-097