中国民俗学人才培养谫论

高晓芳

(内江师范学院,四川 内江 641112)

【教育教学研究】

中国民俗学人才培养谫论

高晓芳

(内江师范学院,四川 内江641112)

民俗学是一门具有交叉性质的人文社会学科,它源于欧洲。在20世纪初的五四运动中由一批具有先进文化理念的高层知识分子引入中国。在近百年的发展道路中,中国民俗学通过成立民俗机构、完善高等教育体系、积极参与国家非物质文化遗产保护工程等途径较好地践行了国家人才发展战略,但也暴露出一些亟待解决的隐患,须尽快转变观念,以建立基础教育模式来完善民俗学教育机制才能将这些隐患消于无形。

中国民俗学;人才培养;机构;教育;研究生

民俗学(folklore/folkloristics)是一门针对风俗习惯、口承文学、传统技艺、生活文化及其思考模式进行研究,来阐明这些民俗现象在时空中流变意义的学科。民俗学具有交叉学科的性质[1]。民俗学从学术属性上来说是一门兼具人文科学与社会科学性质的交叉学科,由于它研究的对象范围极广,因此与许多其他人文社会学科,如文艺学、历史学、文化人类学、社会学、民族学等都有着密切的关系。其中,与文化人类学和民族学的关系最为紧密。它们都是以族群文化为研究主体,在理论上互相辅助、互相促进。

民俗学产生于19世纪初的欧洲。1846年,汤姆斯在写给《雅典娜神庙》杂志的信中,提出用“folklore”一词来概括这一新兴的学科。从此以后,民俗学风靡欧洲。伴随着漫长的发展历史,民俗学的学科独立性日趋鲜明,吸引了一大批学识渊博的民俗爱好者加入研究的队伍中,甚至将其作为终身奉献的事业,从而涌现出一大批优秀的民俗学专门人才。其中,以英国、德国、芬兰、美国、俄国、中国、日本最为集中。相比而言,中国的民俗学学科发展起步较晚。

学科的建立需要人才,学科的发展壮大更加需要人才。我们的国家领导人历来都十分重视人才建设,从国家发展战略的高度肯定了人才在经济社会发展中的重要地位:毛泽东肯定了人才的第一位作用[2];邓小平提出“尊重知识,尊重人才”[3];江泽民把培养人才当作治党治国的根本大计[4];胡锦涛指出,要牢固树立人才资源是第一资源的观念[5];习近平提出“要择天下英才而用之”“要在全社会大兴识才、爱才、敬才、用才之风”[6]。中国民俗学从20世纪初以高昂的姿态踏入国门的那一刻起就将人才培养放在学科建设的首位并贯穿始终,从最初人才的自发形成逐渐过渡到后来的自觉培养。

一、先驱性人才培养概况

虽然,中国是具有几千年古老历史的文明古国,其民俗文化资源相当深厚,但这些资源一直散落民间,偶见于历史典籍中不受重视。直到上个世纪初,外国思潮和文化的大量涌入,唤醒了一部分知识分子的觉醒,成就了在中国文化史甚至是国家发展史上具有决定性转折意义的“五四运动”,同时也将一些新鲜血液注入到了这头沉睡着的“东方雄狮”体内。就在此时,一批进步的知识分子以北京大学为宣传大本营,以成立歌谣征集处为契机将民俗学引入国门,逐渐辐射全国。可以说,中国现代民俗学始于民间文艺学,更准确地说,是始于民间文艺学的重要组成部分——民间歌谣学。

1918年,在五四运动提倡平民文学、反对贵族文学、努力吸收西方进步文化的思潮狂袭之下,北京大学校长蔡元培发表启事,成立“歌谣征集处”,面向全国征集民间歌谣。当时北大的进步教授周作人、沈尹默、刘半农任编辑,钱玄同、沈兼士考订方言。同时发表征集简章,在北京、天津、上海、武汉、广州等地的报纸和刊物上发表,影响非凡,拥护者越来越多,队伍逐渐壮大,于是,为了增强征集团队的凝聚力和战斗力,1920年,中国现代第一个民间文学研究团体——歌谣研究会在北京大学成立,由沈兼士、周作人任主任,继续征集中国近世歌谣。由于在征集实践当中其影响效果远远超出预期,所以征集范围一再扩大,相继又成立了风俗调查会和方言调查会,逐渐涉及到了神话、传说、童话故事、风俗、方言等许多民俗文化的重要研究领域。

这次征集运动不仅收获颇丰,且对中国民俗学学科建设而言意义深远。该运动第一次将五四时期国内一批一流的学者汇聚在一起倾注精力研究民间文化。他们当中不乏当时中国人文学术界的精英人物,包括杰出的无产阶级革命家李大钊、陈独秀,致力于改革封建教育的先驱蔡元培,中国文学界的伟大导师鲁迅,语言学家刘半农,历史学家顾颉刚,思想家钱玄同,书法家沈尹默,文献档案学家沈兼士,文化名人胡适、周作人等。他们最辉煌的业绩虽然并不在民俗学,但是,作为中国民俗学的拓荒群,他们对民间文化的关注和研究,影响了身后一代又一代的文艺青年,对中国民俗学人才培养做出了不可磨灭的历史功绩。钟敬文、黄石、江绍原等中国民俗学第一代代表人物就是在他们的影响下成长起来的。原本从事散文创作,并且继承发扬了周作人“美文”平和冲淡风格的钟敬文就是在北大歌谣运动中受到顾颉刚等人的影响才决心走上民俗学这条毕生研究之路的。

二、中国民俗学人才培养路径

(一)成立民俗机构促人才培养

中国民俗学发端伊始,成立了歌谣研究会、风俗调查会和方言调查会,随后全国各地各级各类民俗搜集和研究的专门机构纷纷组建。1927年,在广州成立了“国立中山大学语言历史学研究所民俗学会”,骨干成员有顾颉刚、容肇祖、董作宾、何思敬、钟敬文、杨成志、刘万章等人,会员有60多人。1930年,在杭州又成立了中国民俗学会,除杭州总会外,在浙江绍兴、宁波、吴兴、永嘉等县,以及广东汕头,福建厦门、漳州和福州,重庆,广西柳州,四川成都等地成立分会十余处,骨干成员有江绍原、娄子匡、 钟敬文、 钱南扬、朱自清、赵景深、叶德钧、叶镜铭、 曹松叶、 翁国梁、孙佳讯、钱小柏、钱巽盦、林培庐、谢云声、张长弓、清水、袁洪铭等人,总会会员30余人,分会会员200余人。1950年在北京成立了中国民间文艺研究会,郭沫若、周扬、钟敬文等人先后担任过主席(理事长),至20世纪80年代中叶,总会会员有1 400余人,分会会员则达到6 000多人。此举激发了全国各地民俗学爱好者的研究热忱,各省、市也相继成立了同性质的学会。虽然这些机构的成立和发展过程分分合合,周折不断,并在文革期间一度停滞,但人才链条接续有秩,并未被真正割断。

十年“文革”结束后,因政策的宽松、学界有识之士的迫切要求和客观事实的需要,各类民俗研究机构又涅槃般重生。其中,最具代表性、建制最为全面、影响力最广的当属于1983年在北京成立的中国民俗学会。成立之初,推选周扬为名誉理事长,钟敬文为理事长,刘魁立为秘书长。现任会长为朝戈金,副会长为巴莫曲布嫫、陈勤建、董晓萍、高丙中、贺学君、黄永林、刘德龙、刘铁梁、叶涛、赵世瑜、赵宗福,秘书长为叶涛。这些骨干成员都是中国社会科学院、北京大学、北京师范大学、华中师范大学、华东师范大学等国内一流高校和研究机构的优秀学者。截至2015年11月22日注册会员数达2 136名[7]。在接下来的10多年里,全国各地相继成立了分会或同性质的地方级学会。这些学会一直致力于民俗学学科知识的传播和人才的培养,开设了民俗学讲习班,培养了一大批民俗田野资料的收集者、民俗学理论的研究者和相关的工作干部。

(二)完善高等教育体系促人才培养

教育为本是实现尊重知识、尊重人才的根本途径[8]。教育的推动作用对于一门新兴学科在一个国家广泛迅速的发展意义非凡,可以使学科发展少走弯路,批量培养学科发展需要的专门人才,达到事半功倍的奇效。作为中国人文社会科学体系中的后起之秀,开设讲习班并非长久之计,民俗学要想在广阔的领域里扎根长干、蔚成茂林、赶超其他学科,就需要在学校,特别是高等院校和研究院等研究机构占据一席之地,有自己的讲堂,从而获得长期被讲授和传播的机会。

解放前,虽然一些大学曾提倡和推动过民俗学,一些热心的教师还曾教授过相关课程,但作为一门独立的学科,中国民俗学始终未能成为高等学校固定的或必修的科目。解放后,在一些文科类大学和师范院校里,结合我国的国情实际以及向苏联的课程安排学习的倡导,比较广泛地开设了一些关于人民口头创作即民间文学的课程。一些艺术类院校也开出了民间艺术类课程。尽管如此,民俗学却在许多高校一直没有一个真正的“名分”,一次次地被“边缘化”。改革开放后,民俗学随着文艺在高等院校的兴盛也逐渐活跃了起来。中央民族学院、武汉大学、辽宁大学等学校开设了这门新课,大受学生欢迎。

1997年,教育部在调整高校学科体系时,把民俗学列入隶属于社会学一级学科之下的国家二级学科,这将中国民俗学近80年“妾身未分明”的尴尬学科背景骤然转变得清晰明确起来,使得这门新兴的学科在中国真正站稳了脚跟。这一政策一出台,就有许多大学纷纷请求教育部批准这个学科的研究生培养权和学位授予权。目前,中国民俗学的研究生教育已日趋成熟。在中国除港澳外的32个省级行政区中,有21个区域每年为社会培养输送民俗学高层次专门人才。其中,在北京、上海、武汉等几个人才输出重地,人才培养实力明显高于其他区域。云南作为拥有少数民族数目最多的省份,在民俗学研究和人才培养方面实力也不弱。

除了以上单位以民俗学国家二级学科的名义来培养高层次人才外,另有一些高校则是挂靠在其他学科之下来培养民俗学的专门和复合人才,例如北京大学、华中师范大学的“中国民间文学”专业,复旦大学的“艺术人类学与民间文学”专业,云南大学的“中国少数民族艺术”专业。

这些高校和研究院的毕业生因为具有高学历的特点,所以毕业去向主要集中在大专院校、科学研究机构从事教学和科学研究工作,或在国家机关文化部门、文化事业单位及企业单位文化部门从事相关工作。

(三)借文化工作促人才培养

伴随着国际社会对民俗文化特别是一些濒临灭绝的原始遗留文化的重视度提高,由联合国教科文组织制订了《保护非物质文化遗产公约》,并定期评选设立非物质文化遗产名录加以重视保护。近年来,我国也在各地兴起了“非物质文化遗产保护热”。 这一场不断升温的文化热力运动使得沉寂多年的中国民俗学界顿时沸腾起来。一时间,保护与研究工作在全国范围内紧锣密鼓地铺展开来。俗话说:“养兵千日,用兵一时。”中国民间文艺家协会和川音绵阳艺术学院分别成立了中国非物质文化遗产研究院;北京大学、复旦大学、南京大学、中山大学等国内十几所知名高校相继成立了相关专门研究机构。许多民俗学人纷纷走出书屋,走出校园,深入田野,将理论与实践完美地结合起来,较好地诠释了民俗学的学科价值。

在这一文化的挖掘和保护“大会战”中,民俗学界取得了相当可观的成果。更为重要的是,一些隐于民间的重要文化传承人(民间技艺继承人、故事讲述家等)得以被发掘出来,并把他们吸纳到民俗学学科队伍中来加以系统培养,使其成为非物质文化遗产保护(包含民俗文化保护)这一目前颇为浩大的文化工程的中坚力量。与此同时,一些高校、科研机构的民俗学理论研究者们也能在参与非物质文化遗产保护的实践中“脱胎换骨”,意识到只有通过实践检验了的理论才能发展一个学科,从而真正成长为中国民俗文化的捍卫者和传承者。

通过上述三类主要人才培养手段,民俗学培养出了优秀的研究人才、教学人才、民俗技艺人才等专门人才和民俗旅游人才、文化管理人才、民族宗教事务人才、博物馆人才等复合型人才,他们正在以积极的姿态和良好的素质为中国民俗学事业的发展贡献自己的智慧和力量。

三、中国民俗学人才培养遭遇的尴尬与困境

(一)学科归属混乱不清

尽管国家教育部已明文规定了民俗学的学科隶属,但是在实际执行过程中仍因其交叉性强的学科属性,遭遇了不同程度的尴尬境遇。这主要体现在全国民俗学学科的硕士、博士培养点的行政归属问题上。

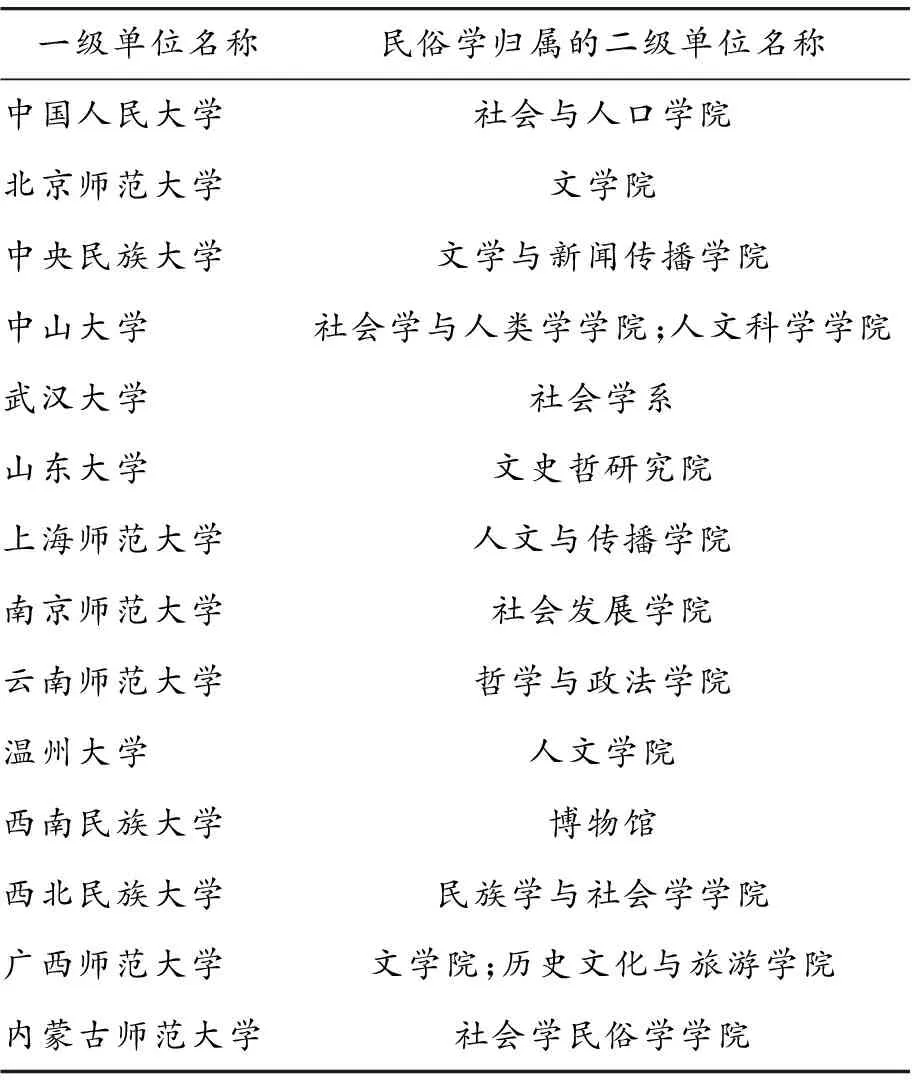

在中国高等院校里,二级教学单位的名称建制一般依据学科门类而定。根据教育部的规定,民俗学作为二级学科隶属于一级学科社会学,而社会学又隶属于法学这一学科大类。按照这样的类属关系,许多高校多建立了与社会学对应的二级教学单位,民俗学就可以名正言顺地进行挂靠招生。然而,实际情况却不尽然。在表1中所列的14所高校里,仅有6所较为符合这一归属定律,且其中的内蒙古师范大学还以民俗学直接命名教学单位,以凸显出该学科在本校发展的成熟度。山东大学、上海师范大学、温州大学分别将民俗学挂靠到文史哲研究院、人文与传播学院、人文学院,尚属情理之中,因社会学、民俗学都具有较强的人文性。但其余5所高校的民俗学挂靠情况则令人颇为担忧:云南师范大学民俗学挂靠到哲学与政法学院,尽管是从民俗学归属于法学大类这一明文规定中来寻求其合理性,但两个学科的研究对象、方法等各个方面差异太大,会给人造成一些“风马牛不相及”之感;北京师范大学等4所学校的民俗学行政归属行为或由于生源问题或由于学科发展需要,将民俗学的学科归属这一性质问题与学科交叉这一特点问题进行了潜意识地概念偷换,将民俗学由“直系亲属群”拉入了“朋友圈”,则令许多民俗学师生倍感“寄人篱下”的无奈。

(二)就业现状苦不堪言

民俗学在中国的教育体制中只存在研究生的学历教育,从其人才培养之初就走了“高层次”的培养路线,这种培养体制可谓优劣参半:一方面使人才培养的质量得到有效保证,但与此同时,也会令这一学科陷入“高处不胜寒”的不利处境。民俗学因缺乏基础教育建制,致使其研究生的学科背景十分驳杂,其中,以具有文学、语言、旅游、外语等人文学科背景者居多。在报考时,他们的初衷各异,因兴趣爱好或出于好奇抑或由于易考易中,然而毕业时他们所面临的就业前景却是一样不容乐观:进高校或科研院所,有民俗学专业及相关专业者全国屈指可数,且要求高,竞争激烈;进没有民俗学专业的高校,专业不对口;进中小学,没有师范专业的学历背景;报考公务员或事业单位岗位,不符合报考的专业条件;公司企业多招收经济管理类或理工科毕业生,没有给民俗学留一席之地。许多民俗学专业毕业生,特别是硕士毕业生就是在这样四处碰壁的就业环境下待业或勉强选择专业不对口的岗位以致陷入无尽的茫然苦恼之中。

表1 中国民俗学专业部分研究生招生培养单位的行政归属

(三)人才供求失之交臂

虽然许多民俗学专业毕业生倍感就业的困扰,但也并非民俗学人才市场供求失衡,供大于求,而是供求之间没有形成良好的对接态势。全国许多地州县市均设有文化局、民族宗教局和博物馆,3个部门的工作范围中都会涉及到与民间文化和文物相关的工作,只是工作侧重点有差异,因此都急需民俗学的专业人才以提高文化管理质量,从而使珍贵的民俗文化得到有效的保护与利用。然而,这些部门属于毕业生眼中的“清水衙门”,待遇偏低,毕业生不愿踏入。

近年来,现代化程度不断提高致使人们越来越追求生活的品质和乐趣,于是旅游作为人们精神生活中重要的组成部分越来越受到现代人的追捧。在旅游热“高烧不退”的社会潮流中,民俗的作用日益凸显。许多旅游景区都是借助民俗来设置旅游项目以吸引游客的。然而,现代人的审美眼光和是非判别力越来越高,不伦不类的民俗旅游项目瞒不过游客的火眼金金。于是,旅游业民俗学人才的需求就出现了很大缺口。然而,从事旅游业的辛苦令许多习惯于身居庙堂的民俗学研究生们望而却步。

四、启示

当今社会处于全球化的快速变革时代,无论哪种学科,其人才培养目标必须联系到社会实际,与社会需求紧密“接轨”。因此,中国民俗学人才培养要想扬“得”避“失”,解决发展瓶颈,需自上而下积极转变观念,紧跟时代步伐,符合新时期社会的发展要求,如果仅靠象牙塔内的学术争鸣将会导致民俗学人才变相流失。这其中最重要的一点就是民俗学人才培养须避免“空中楼阁”式教育,必须从中小学基础教育抓起,甚至在学龄前儿童群中即可适当灌输相关基础知识。中国历史悠久、底蕴深厚的民间文化属于国粹,是中华民族增强凝聚力的优秀载体,应该得到国民的认知和认可。因此,建立中国民俗学的全民教育机制意义重大。将初中等教育纳入民俗学教育体系当中,彻底消除民俗文化在人们心目中“下里巴人”的心理误区,倘若如此,所有民俗学学科发展道路上遇到的难题都将迎刃而解,这样势必会在很大程度上加快中国民俗学人才培养的步伐。

[1]钟敬文.民俗学概论[M].北京:高等教育出版社,2010:7.[2]毛泽东选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1991:1512.

[3]邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1983:163.[4]潘子初.江泽民人才观初探[J].长沙电力学院学报,1999(3):6-9.

[5]陈岸然.牢固树立科学人才观——学习胡锦涛主席关于科学人才观的重要论述[J].军队政工理论研究,2006(6):53-55.

[6]中国共产党新闻网.学习路上·习近平“治国理政观”系列之一习近平的人才观:择天下英才而用之[G/OL].[2014-06-20].http://theory.people.com.cn/n/2014/0620/c40555-25175679.html.

[7]中国民俗学网.会员信息[EB/OL].[2015-11-22].http://www.chinesefolklore.org.cn/web/index.php?ChannelID=271.

[8]马勇,华师.“尊重知识,尊重人才”:邓小平人力资源理论的核心[J].思想战线,2000(6):45-47.

(责任编辑张佑法)

Shallow Discussion on Talent Cultivation of China Folklore

GAO Xiao-fang

(Neijiang Normal University, Neijiang 641112, China)

Folklore is interdisciplinary as a humanities and social science.It originated from Europe.It was introduced into China by a group of high-level intellectuals with the concept of advanced culture in the May 4th Movement.China folklore practiced better the national talent development strategy through the establishment of folk organization, perfecting the system of higher education, and participating actively in national intangible cultural heritage protection projects on the road of the development with nearly hundred years, but also exposed some problems urgently to be solved.We should change the idea as soon as possible, and improve the folklore education mechanism through the establishment of basic education mode in order to eliminate these hidden dangers.

China folklore;talent cultivation;organization;education;graduate student

高晓芳(1981—),女,讲师,硕士,研究方向:民俗学。

10.13769/j.cnki.cn50-1011/d.2016.09.021

本文引用格式:高晓芳.中国民俗学人才培养谫论[J].重庆与世界,2016(9):113-118.

format:GAO Xiao-fang.Shallow Discussion on Talent Cultivation of China Folklore[J].The World and Chongqing, 2016(9):113-118.

G64

A

1007-7111(2016)09-0113-06