元怯里马赤及通事考述

刘文俊

(内蒙古大学 蒙古学学院,呼和浩特 010021)

【中外历史与文化】

元怯里马赤及通事考述

刘文俊

(内蒙古大学 蒙古学学院,呼和浩特010021)

“怯里马赤”又作“乞里觅赤”,是中世纪蒙古语一个词的汉字音译。蒙古语释为“舌人”或“通事”,是对口译人员的称呼。蒙元时代是疆域空前广阔,所统辖的民族非常多,文化交流非常频繁。各民族间接触与交流中通事起到了不可或缺的作用。同时,元朝又是第一个由少数民族入主中原而建立的王朝,管理与统治汉地和其他少数民族地区多依赖于通事。通事制度在蒙元时期得到了充分的重视与发展。其中一些高级通事大多与蒙古统治者有密切的关联。他们通过与元朝统治者高层的接触,在官僚机构当中扮演重要角色,对元朝的军事政治都产生了重要影响。

怯里马赤;通事;元代吏制

元朝是少数民族政权入主中原的王朝,统治者变为从漠北崛起的蒙古民族。与大多数汉族中原王朝相比,蒙元王朝有它鲜明的特点。第一个特点是,官方语言的变化。官方语言不再以汉语为主,而是以蒙古语为官方语言。这一变化导致统治阶层之间和统治阶层与下层的沟通需要一种媒介。而通事就起到了这种媒介的作用。另一个明显的特点是统治区域的扩大。蒙元时代是统治区域空前扩张的时期,其所管辖下的部落民族众多且成分复杂。由于各民族间语言、风俗、宗教信仰等文化上的差异,他们之间不免产生社会文化的隔膜。大蒙古国时代和元朝统治时期,由于征服和统治的需求,翻译人员越来越受到重视。其中口译人员,即通事或舌人占据绝大部分。他们在元朝统治者和各族部落的交流中起到了重要的沟通调和的作用。前人学者对蒙元通事制度的研究,涉及到的比较少。具有代表性的学者主要有姚从吾、萧启庆、刘晓等。姚从吾先生的《辽金元时期通事考》涉及了对辽、金、元等少数民族政权时期的通事制度的研究。但,未对蒙元时期怯里马赤及通事制度做系统的论述。萧启庆先生《元代的通事与译史》研究重点是对元代译职人员的论述,未对通事对于元朝官僚机构的影响进行细致的论述。刘晓《宋元时代的通事与通事军》虽涉及了元代通事制度,但侧重点在通事军。鉴于此,笔者拟对元代怯里马赤及通事进行较为具体的探讨,恳请方家指正。

一、怯里马赤概述

以往有不少学者研究过这一词的来源、语义及语音形式。其中国外学者中代表性的有,伯希和与白鸟库吉的研究。伯希和提出“怯里马赤”即蒙古时代之kälämäci,蒙古语写作kelemurci[1]。“怯里马赤”一词最早的对音,即“乞万真”出现于《南齐书 魏虏传》。国中呼内左右为“直真”,外左右为“乌矮真”,曹局文书吏为“比德真”,檐衣人为“朴大真”,带仗人为“胡洛真”,通事人为“乞万真”,守门人为“可薄真”,伪台乘驿贱人为“拂竹真”,诸州乘驿人为“咸真”,杀人者为“契害真”,为主出受辞人为“折溃真”,贵人作食人为“附真”[2]985。鲜卑语谓通事人为“乞万真”,是拓拔人的一种官号。据白鸟库吉在《东胡民族考》中的研究“乞万真”为“怯里马赤”对音[3]。蒙古部落时期与大蒙古国时期并未发现“怯里马赤”一词,《蒙古秘史》中也未出现“怯里马赤”。“怯里马赤”一词频繁的出现是在入主中原建立元朝以后,甚至是元明之际的文人的作品或明修通史《元史》中才能见到。通事是中原对口译人员的称呼。元代口译人员,除通事之外还有“怯里马赤”这一称呼,是蒙古语“kelemechi”之音译,现代蒙古语中为“kelemorchi”,蒙古语读音为“kelmurch”。均指口译人员。据《至元译语》君官门记载,通事为“乞里觅赤”未记载畏兀儿体蒙古文[4]。《华夷译语》人物门记载通事为“克列脉尺”,《高昌馆译语》人物门记载通事为“克列莫只”,附有蒙古语和突厥语原文,均为“kelemechi”[5]。《元史》、明叶子奇的《草木子》《高丽史》中,均记载为“怯里马赤”。《蒙语类解》记载通事为“kelmorchi”[6],虽然 “怯里马赤”一词的意义已成定论,但为了更好地理解它,笔者就“怯里马赤”一词的组成部分试进行历史语言学分析。“怯里马赤”是派生词,词性为名词,其词根为“怯里”,蒙古语中为“kele”,指舌头或语言的意思。据《华夷译语·身体门》记载,称“舌”为“客连”(kelen),《登坛必究·身体门》载“舌”为“克勒”[7]。所以,可以确定“怯里马赤”的词根为“kele”,因音译的不同写作“怯里”或“克勒”。“赤”为汉语中的“者”或从事某个职业的人之意。《元史》中常见的“达鲁花赤”“火儿赤”等均指从事某个职业的人[8]。“赤”前面冠以某种事务,即形成为一种职官。如蒙古语“火儿”(或作“豁儿”),汉意“箭筒”[9]124,“火儿赤”即佩弓矢环卫《元史》谓:“佩橐鞬侍左右者也”[10]2952; “阿黑塔”蒙古语意为“骟马”[9],“阿黑塔赤”即掌驭马者,《元史》谓:“圉人……国语曰阿(黑)塔赤”[10]1999,等等。其中的“马”这一成分为构词附加成分,为中古蒙古语“me”或近代蒙古语的“mor”的汉语音译。

二、蒙元时期通事概况

(一)大蒙古国时期通事

以成吉思汗1205年攻打西夏为始,到消灭南宋残余势力为止的大蒙古国时期贯穿始终的是征服战争,翻译人员的需求也增多。这一时期,虽未提及怯里马赤或通事,但有些人物间接地或直接地执行过怯里马赤的职能。李志常的《长春真人西游记》中提到过这一段:“师与太师阿海阿里鲜入账坐。奏曰,仲禄万里周旋鎭海数千里远送亦可入账与闻道话。于是召二人入。师有所说卽令太师阿海以蒙古语译奏,颇惬圣怀。”[11]其中,阿海指的是耶律阿海,“辽之故族,通诸国语”[10]3548。阿里鲜在《蒙鞑备录》中说为是宣差,实际上有怯里马赤的职能[12]。从“以蒙古语释奏,颇惬圣懐”可以看出耶律阿海精通汉语和蒙古语,具备怯里马赤的素质。除耶律阿海及阿里鲜以外,女真人萧神铁木耳、汪古人安天合、汉人杨惟中等都执行过通译的职能[13]。

大蒙古国时期,虽然通译人员的需求很大,但是并没有规定通事人员的具体职能,并没有确立怯里马赤或通事制度。通译职能只是从事主要职位人员的附加职能。如前所述,耶律阿海的主要职位是太师,通事只是他的附加的职能或临时充当了怯里马赤。阿里鲜也并非专职通事之职,只是临时充当通事。通事制度的不明确,使得虽然这一时期的通事人员需求量很大,但是并非是通事的繁荣时期,属于通事制度的孕育和发展阶段。

(二)元朝时期通事

元世祖忽必烈于1260年建国后,大量采用中原政治制度,而汉人士族官员较大蒙古国时期亦大为增加。但是,元朝政府对翻译人员的需求并未减少,尤其是口译人员的需求仍然很大。主要原因是,政府中蒙古、色目官员的比率仍然很高。据大德年间(1297—1307)的统计,蒙古、色目官员占朝官总数的44.9%,京官的30.6%,外官中亦占28.6%[14]。入主中原初期的元政府中蒙古、色目官员大多不通华言。如监官札马剌丁,《秘书监志》中说到:“至元二十五年设通事一名。二月内,为秘府纂修地理图志监官扎玛里鼎西域人华言未通,可设通事一人奉都省准设。”[15]蒙古官员中,如台哈布哈“敦龎质实宛如古人,而于,华言尚未深晓”。元中期以前,不同官员之间的语言问题仍然严重,不得不借助通事来传达语言。

元朝建立之初到中期是怯里马赤或通事的繁荣时期。元代主要行政机构,如中书省、枢密院,御史台等机构中都有怯里马赤或通事的设置。《元史 百官志·中书省掾属条》中“吏属:蒙古必阇赤二人,令史一十二人,回回令史一人,怯里马赤二人,知印二人,奏差八人,典吏一人”。六部中也各有怯里马赤或通事的设置[10]2124。岭北行枢密院中又设有怯里马赤,“知院一员,同知二员,副枢一员,佥院二员,同佥一员,院判二员,经历一员,都事二员,蒙古必阇赤四人,掾史二人,怯里马赤一人,知印一人,宣使四人”[10]2157。“置大都督三员,正二品;同知二员,正三品;副都督三员,从三品;佥都督事二员,正四品;经历二员,从六品;都事二员,从七品;管勾一员,照磨一员,俱正八品;令史八人,蒙古必阇赤二人,怯里马赤二人,知印二人,宣使六人”。“定置官,都指挥使三员,正三品;副都指挥使二员,从三品;佥事二员,正四品;经历一员,从七品;知事二员,照磨一员,并从八品;令史七人,译史二人,怯里马赤二人,知印二人”[10]2175。元大都督府中也设有怯里马赤一职。另外宣政院、宣徽院、中政院、储政院等皆有怯里马赤或通事设置。这一时期有名的通事且元史中有传的有暗伯和星吉。暗伯的祖父是僧吉陀,是大蒙古国时期有名的通事,可以说他祖辈继承了怯里马赤这个职业。“太祖嘉其效顺,命为秃鲁哈必阇赤,兼怯里马赤。”[10]3237星吉与暗伯背景相似,“曾祖朵吉,祖搠思吉朵而只,父搠思吉,世事太祖、宪宗、世祖为怯里马赤”。沾着祖辈的光,“星吉少给事仁宗潜邸,以精敏称。至治初,授中尚监,改右侍仪,兼修起居注。拜监察御史,有直声。自是十五迁为宣政院使,出为江南行御史台御史大夫”[10]3438,最后升为御史大夫的高职。

可以说,元朝建立到元朝中期的这段时期是怯里马赤的繁荣时期。怯里马赤或通事已经成为一种定制,已经变成不可或缺的吏掾。各主要中枢机构和行政机构都设有怯里马赤或通事一职。这一时期是通事制度真正融入到了中央地方制度当中,形成了元朝吏制当中不可或缺的翻译吏掾。

元代中期以后随着统治的稳固,各族群间的交往增进,彼此间语言文化的了解也渐渐加深。蒙古、色目人精熟汉语的人增多,而汉人通晓蒙古语的人数也随之增多。民族融合导致通事逐渐失去了它的作用,反而通事的弊端渐渐显露出来。当时汉人名臣许有壬在《至正集》中抨击了通事的弊端:“通事之设,本为蒙古色目官员语言不通,俾之传逹,固亦切用之人。然而今日各道监司,大率多通人语言。其不通者虽时有之,而二十二道之中盖可屈指而知也。则是所用之时常少,而无用之时多。虗糜廪禄,又与出身日无所事。不过挟司官之势陵侮吏曹,俯视官府,擅立威权,恐喝有司,嘱托公事附带买卖影蔽富民。诚以安坐而食无所用心。”[16]由此可以看出,在行政当中,通事的作用已经变得越来越小,而且风纪问题严重,存在着“擅立威权”“营私”的痼疾。许有壬认为可以以译史代替通事,这样就能减轻冗员、整顿风纪。《南台备要》中也记述了对通事人员的裁减。至正十年(1350年)元朝政府施行了大裁员,除去都护府及太医院,其他都是自下而上的裁员。据《南台备要》中所提供,所裁通事多为各级廉访司中的通事,共裁23名通事[17]。元朝中后期随着民族间隔阂的减少,通事的需求越来越小,且通事风纪的败坏直接导致其害渐渐大于利。人员的裁减是这一时期通事由繁荣到衰弱的征兆,通事的存在更多地是一种政治上的要求,并非是实际上的需求。

三、通事在蒙元时期的政治作用

元朝是第一个由少数民族建立的统一的王朝,自有它区别于汉族政权的特点。蒙古草原制度冲破了传统中原政治制度,形成了独具特色的元朝行政制度,其中就包括元朝的吏制。汉族王朝时代,吏掾处于官僚机构的边缘,地位不高,前程有限。而充任者大多来自市井等非精英阶层。大蒙古国时期,蒙古统治者就对有技术、有技能的人加以重视利用,这种传统延续到了元朝。元朝统治者对技术人才的重视,导致过去处于官僚组织边缘的胥吏得到了重用。怯里马赤或通事就是靠自己三寸不烂之舌生存的人,那种讨好官员和沟通上下级的特殊技能使他们得到了统治者的重用。过去学者常引用这段文字来说明官员们对世祖关于重视儒家思想的劝诫:“北人不识字,使之为长官或缺正官要题判署事及写日子。七字钩不从右七转而从左,转见者为笑。立怯里马赤,盖译史也,以通华夷言语文字。昔世祖尝问孔子何如人,或应之曰是天的怯里马赤。世祖深善之,盖由其所晓以通之,深得纳约自牗之义。”[18]对世祖讲解孔子为何人之时,把孔子指作“天的怯里马赤”。可见当时怯里马赤的作用是非常重要的。蒙古统治者原始的宗教为萨满教,虔诚的敬畏长生天。把孔子比作“天的怯里马赤”,相当于萨满教的巫师,自然可以得到世祖的理解与重视。

由于通事人员是胥吏中的一部分,探讨通事人员之前,有必要先对吏员出职制度略加了解。元代胥吏出职为官,需经历三考,每考为30个月,期满无差错即为“考满”。考满之后由吏职升任为官职则称为“出职”。胥吏出职官职之高低,与其所属官衙品级之高低有密切的联系[19]。如元代中书省通事靳仁,起初为路经历的吏员,后迁升为路总管[20]。“省椽一考从七,两考正七,三考从六,通事译史同。”[14]据《元典章·吏员宣史奏差迁转》,省掾满一考就为从七品,其中就包括通事或怯里马赤。通事等吏员满两考可迁正七品,考满即可迁升从六品。“各部令史译史通事三考从七,一考之上验实历月日定夺。一考之下二十个月以上正九品,十五个月以上从九品。十五个月以下令史充提控案牍通,事译史充廵检。”[14]各部的通事所受待遇低于省掾,考满才可以迁升为从七品,一考到三考之间验实月日定夺未明说品级。一考以下是正九品或从九品,未到15个月的只能充巡检。其次,官员的补充方面,通事等吏员也是获益者。“至大元年,五月十八日皇帝圣旨里中书省近奏准:今后内外的诸衙门令译史通事知印宣使有出身人等,于内一半聀官内选取钦此。除钦依照会外札付,吏部议得前项补选吏员。除都省自行依例选用外六部令史。本部置立文册开写,元设额数遇阙聀官与籍记部令史相参发补合用。一半聀官从各部自行选用。其各部元呈准,选用令史拟合革拨通事知印例从长官选保。”本来通事就在语言方面有优势,大多擅长讨好上级,再加上上面提到的政策上的支持,迁升充官自然是水到渠成。另外,有根脚的通事可以区别对待。“大德七年十月,江浙行省准中书省咨拠吏部呈,江浙行省怯里马赤玉速亦不花元贞元年六月勾当。至大德三年七月,告暇迁葬有沙的将玉速亦不花抵替,实历俸五十一个月。本部议得玉速亦不花役过江浙行省怯里马赤五十一个月日,户部照俸相同理合于相梯衙门内补贴月日。缘怯马赤有阙例从长官保选参详,除玉速亦不花依验实历俸月?拟应得资品定夺。今后通事知印经值衙门例革,告睱迁葬或因事作阙人?拟合于本衙门及相梯衙门宣使奏差内贴补月日。折筭通理考满方许迁用,庶得允当系为例,事理具呈照详,都省准呈施行。”[14]实际上,作为行省怯里马赤的玉速亦不花并未考满,理应补贴月日。但“告暇迁葬”方面得到优待,是因为“长官保选”,暗示上面有人,即有根脚。“国朝入官之制,自吏业进者为多”[21],在元代充吏为入仕的主要途径,作为吏掾的一种通事来说凭借一张嘴就可以混得一官半职。

要了解元代通事人员的政治社会地位,必须分析这一时期通事人员的民族构成及社会背景。据萧启庆先生的《元代的通事与译史》一文中对译职人员族群背景作了详细的列表。族群成分为蒙古的通事占42.56%,色目人占14.29%,汉人(不包括南人)占42.86%[13]。通事人员的构成中没有南人或并未发现南人任通事的资料。据以上数据可以发现,通事人员族群成分中蒙古和色目人占大多数,北方汉人也占不少。但是南人却得不到重用,这或许是由元朝统治者对南人的不信任和贬低所造成的。

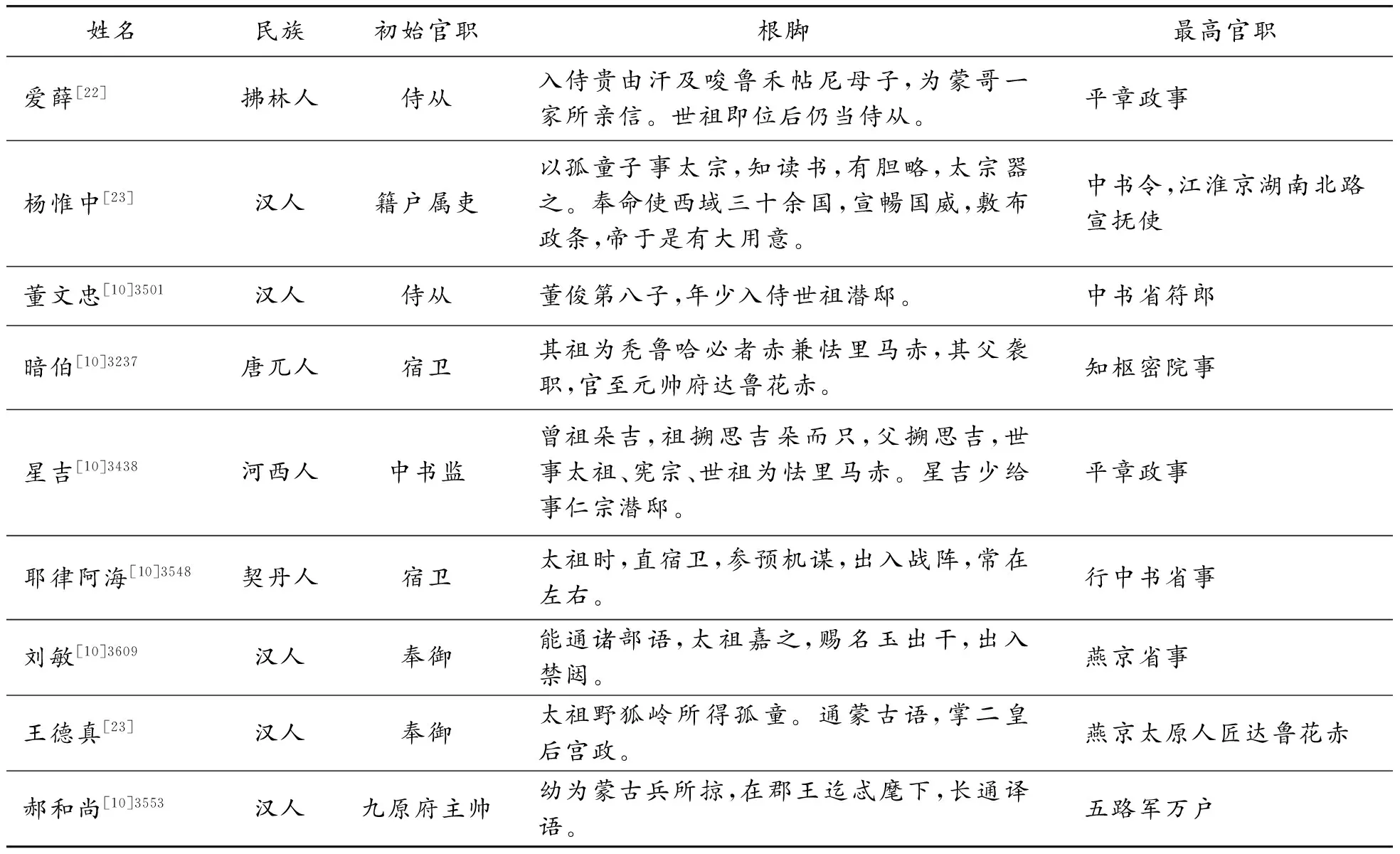

蒙元时期一些高级通事的背景,大多与蒙古统治者有关联。他们通过与元朝统治者高层的接触,对元朝的军事政治都产生了重要影响(见表1)。

表1 高级通事列表

不难看出,所列通事当中都是具有“大根脚”的人物。他们或以孤童子事君主,或以其祖其父的背景亲近蒙古统治者,力求以“通诸国语”的本领得到统治者的赏识。其中典型的一例就是杨惟中。屠寄认为,杨惟忠即杨惟中,他长于蒙古语文,实际上充当翻译角色,故有“通事”之称[24]。《元史·耶律楚材传》中提及的“通事杨惟忠”即指杨惟中[10]3457。 “杨惟中字彦诚,弘州人,金末以孤童子事太宗。知读书有胆略,太宗器之。”[10]3467杨惟中是太宗窝阔台领养的孤童,由于他的胆略很受窝阔台的赏识,这为他后来的仕途奠定了基础。而且,杨惟中受命提举国子学,窝阔台汗最初设立燕京国子学,其用意在于培养精通蒙、汉两种语言文字的翻译人才。由于杨惟中有宫廷中长大的经历,精通蒙古语,所以才会选择杨惟中去充当此任。也就是说,杨惟中实际上是大汗身边的怯里马赤。杨惟中最后权位高到行使宰相一职的中书令的职位,与其宫廷经历与怯里马赤的身份是分不开的。另外,仕于元朝的基督教徒爱薛也是一个例子。爱薛是叙利亚西部操阿拉伯语的拂林人,出身于基督教聂思脱里派教徒世家,祖名不阿里,父名不鲁麻失。爱薛又译海薛或也薛,均为阿拉伯语’Isa的音译。1246年,叙利亚聂思脱里教派长老审温列边阿答(Simeón Rabban-ata)东来参加贵由即位大典,盛称不鲁麻失的才能。蒙哥之母唆鲁禾帖尼笃信基督教,奏请贵由汗遣使邀请,不鲁麻失以年高推辞。爱薛继承家学,通晓西域多种语言,擅长星历、医药之术,代父应召,入侍贵由汗及唆鲁禾帖尼母子。爱薛娶唆鲁禾帖尼同族侍女为妻,夫妻俩曾当过蒙哥汗公主的傅父和傅母,故深为蒙哥一家所亲信。爱薛因通晓多种语言,曾多次以怯里马赤的身分出使。二十年,奉诏随孛罗丞相出使伊利汗国,于次年冬会见伊利汗阿鲁浑。二十二年,阿鲁浑致书教皇,提到爱薛等人的到来。孛罗被阿鲁浑所留用。爱薛备尝艰险,历时两年返回大都,以阿鲁浑汗所赠礼物进见。忽必烈认为他“生于彼,家于彼,而忠于我”,倍加器重[25]。如果单凭他通晓西域多种语言、擅长星历,只能做普通的官员。但是有了入侍贵由汗及唆鲁禾帖尼母子的背景,就得到了随后蒙哥可汗的重用。此外,最典型的例子要数董文忠。身为董俊第八子的董文忠又被世祖唤作‘董八’。由于成吉思汗要求千户长等需遣子弟到汗庭充当怯薛,所以董文忠入侍世祖长达30年之久,担任怯薛执事兼掌印官。但,董八怯里马赤的身份很少被提及。据元末编辑成书的《秘书监志》记载:至元十二年正月十一日,本监官焦秘监、赵侍郎及司天台鲜于少监一同就皇城内暖殿里董八哥做怯里马赤奏:“去年太保在时钦奉圣旨:于大都东南文明地上相验下,起盖司天。台庙宇及秘书监田地,不曾兴工。如今春间,若便盖庙宇房舍工役大有,先交筑墙呵,怎生?”奉圣旨:“墙先筑者,后庙宇房子也盖者。”钦此[15]。董八深受忽必烈信任的一个重要原因就是精通蒙古语,周围环境,个人身世,种种机缘,让他学会了一口流利的蒙古语。做怯里马赤,当通事,做秘书监与忽必烈之间的口译,可见董文忠的蒙古语造诣不浅。他在忽必烈朝廷中所扮演的角色,绝不仅仅是一个掌印官,更兼负着沟通宫内宫外的任务。

元朝时期通事之所以受到重视,与统治者对技术人才的重视是分不开的。过去朝代中处于官僚组织边缘的,属于吏掾之一的通事,这一时期社会地位和政治地位有了明显的提高。表现在元朝入官制度中的多从吏出,考满后的出职和迁升。且入官或迁升的品级很高,最低为从九品,最高可达从六品,这是前面朝代所不能比拟的。跟普通通事相比,一些高级通事则要具备显赫的背景,在朝廷中扮演者重要的角色。如前所述,杨惟中、爱薛、董文忠等人仕途的成功跟他们与蒙古贵族的联系是分不开的。

四、结语

本文以对“怯里马赤”蒙古语言学方面的考释,引述蒙元时代通事的特点,探讨通事在元朝政府中的配置及政治地位。对于草原游牧民族的蒙古族来说,文化上相对落后与对外的征服战争都需要汲取外族的先进文化。作为文化交流的基本工具,语言就受到了统治者的重视。掌握多种语言的通事就成为了重要的沟通媒介。蒙元时代通事的发展经过了发展、繁荣、衰弱的时期。大蒙古国时期是通事需求猛增的时期,但通事并未形成定制。元朝建立后通事成为一种定制,且各部门都有所设,进入了繁荣时期。元末通事的作用逐渐变小,弊端渐渐显露出来,进入了衰退期,甚至被译史所代替。元代的通事制度与以往朝代有所不同,通事的地位很高,不仅可以为官而且考满后品级最高可达从六品,这是前朝所不能相比的。由于当时的通事,多通蒙古语,可与蒙古贵族有所接触,一些高级通事往往有显赫的背景。草原游牧制度对中原传统政治制度有所冲击。其中就有对传统吏制的冲击,吏员的地位被抬到了前所未有的高度。属于元代吏制中翻译吏掾的通事制度,由于少数民族王朝的时代特点而兴盛一时,成为中国古代王朝通事制度中的一朵奇葩。

[1]伯希和.高丽史中之蒙古语[G]//冯承钧.西域南海史地考证译丛.北京:商务印书馆,1995.

[2]萧子显.南齐书[M〗.北京:中华书局,1972.

[3]白鸟库吉.东胡民族考[M].方壮猷,译.上海:商务印书馆,1934.

[4]陈元靓.事林广记[M].北京:中华书局,1987.

[5]华夷译语[M].北京:北京图书馆古籍珍本丛刊.

[6]蒙语类解[M].首尔:首尔大学出版部,1971.

[7]贾敬颜,朱风.蒙古译语女真译语汇编[G].天津:天津古籍出版社,1990.

[8]照那斯图.关于“不兰奚”的蒙古文对应形式buralqi及其相关问题[J].中国史研究,2010(4).

[9]札奇斯钦.蒙古秘史新译并注释[M].台北:聊经出版事业股份有限公司,1980.

[10]宋濂.元史[M].北京:中华书局,1972.

[11]李志常.长春真人西游记[M].党宝海,译注.石家庄:河北人民出版社,2001.

[12]王国维.蒙鞑备录笺证稿[G]//王国维遗书.上海:上海古籍书店,1983.

[13]萧启庆.元代的通史与译使[G]//元史论丛.北京:中国社会科学出版社,1997.

[14]大元圣政国朝典章[G].台北:台北故宫博物院影印刊本.

[15]王士点,商企翁.秘书监志[M].高荣盛,点校.杭州:浙江古籍出版社,1992.

[16]许有壬.至正集[G]//元人文集珍本丛刊.台北:新文丰出版公司,1985.

[17]刘孟保.南台备要·沙汰减并[M].济南:齐鲁书社,1997.

[18]叶子奇.草木子.元明史料笔记丛刊[G].北京:中华书局,1959.

[19]许凡.元代吏制研究[M].北京:劳动人事出版社,1987.

[20]王逢.梧溪集[M].上海:商务印书馆,1935.

[21]苏天爵.元文类[M].四部丛刊景元至正本.

[22]故中书令江淮京湖南北等路宣抚大使杨公神道碑铭·陵川集[M].太原:山西人民出版社,1996.

[23]胡祗遹.德兴燕京太原人匠达鲁花赤王公神道碑·紫山大全集[M].台北:台湾商务印书馆,1986.

[24]屠寄蒙兀儿史记[M].北京:中国书店,1984.

[25]翁独健.《新元史》《蒙兀儿史记》爱薛传订误[J].史学年报,1940(3).

(责任编辑张佑法)

Research on Kelemechi and Interpreter in Yuan Dynasty

LIU Wen-jun

(School of Mongolian Studies, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China)

“Kelemechi” or “Kelemorchi” is a medieval Mongolian word transliteration Chinese character.Mongolian releases “tongshi” as the name of an interpreter.The Yuan era was an unprecedented broad territory, and ruled people of various ethnic groups and had very frequent cultural exchanges.Contacts and exchanges between the various ethnic groups have played an indispensable role.At the same time, the Yuan dynasty is the first dynasty conquered the central plains, established dynasty and ruled Han and other management rule and minority areas depends on the matter by the ethnic minorities.So the system of the communication has been fully paid attention to and developed in the Mongolian Yuan period.Some of the most advanced things are related to the rulers of Mongolia.They passed with the rulers of the Yuan dynasty’s high-level contacts, and played an important role in the bureaucracy and had an important influence on the political and military.

kelemechi;interpreter;Yuan official system

刘文俊,男,硕士研究生,研究方向:蒙古学。

10.13769/j.cnki.cn50-1011/d.2016.09.012

本文引用格式:刘文俊.元怯里马赤及通事考述[J].重庆与世界,2016(9):71-77.

format:LIU Wen-jun.Research on Kelemechi and Interpreter in Yuan Dynasty[J].The World and Chongqing, 2016(9):71-77.

K36

A

1007-7111(2016)09-0071-07